家具史话(一)

■胡景初

(中南林业大学家具与艺术设计学院,湖南长沙 410004)

编者按:胡景初教授是我国家具学科的创始人之一,1968年分配到上海的家具企业工作,1976年回到母校中南林业科技大学(原中南林学院)工作,于1980年代初在全国率先创办了家具设计专业,1994年创办了学术期刊《家具与室内装饰》杂志。可以说,他是中国现代家具业兴衰发展的最有力见证者之一。先生退休后,仍然心系行业,笔耕不辍,不仅有自成一派、独具特色的水墨丹青“家具画”,还有据其个人丰富阅历和感悟而作的“家具史话”。从本期起,本刊将陆续刊载先生未曾公开发表的“家具史话”系列文章。

一、中国家具文化的海外传播

《现代家具设计中的中国主义》一书的作者方海先生断言:中国传统家具系统中所蕴含的丰富理念为现代家具主流成就提供了基石[1]。中国家具为众多的现代座椅系列提供了原型或设计原则……那么中国家具又是如何在海外传播的?这是一个值得探讨的问题。

中国家具在海外的传播媒介主要是家具实物和专业著作。自18世纪以来,特别是19世纪初,有无数的来自西方国家的考古学家,探险家、传教士来到中国挖掘调查,从而获取了大量的实物和资料。其中赫赫有者,例如瑞典探险家斯文g 赫定(Sven Anders Hedin)、英藉考古学家奥雷尔g 斯坦因(Aurel Stein)、法国学者伯希(Paul Pelliot)和德国考古学家勒g 柯克(Le Coq)等,他们带回去的实物、摄影图片,以及研究报告和著作等向西方世界展示了中国古代壮丽的图象。再加上鸦片战争前后各国列强从中国掠夺的包括家具在内的珍贵文物,均为中国家具文化的海外传播提供了实物样品。

而对中国家具抱有浓厚兴趣的艺术家和设计师又在此基础上编写了一批有关中国家具的图集或专著。如英国古典家具设计大师托玛士g 奇彭代尔(Thomas Chippendale)1754年出版了他的《绅士和家具木匠指南》(Gentleman and Cabinet Maker’s Derector),书中将中国家具作为他设计的三大源泉之一;1754年著名英国建筑师威廉g 钱伯斯爵士(Sir William Chambers)出版了他的重要著作《中国的建筑和家具设计》(Design of chinese Building & Furniture);1922年德国的奥迪隆g 罗什(Qdilon Reche)在巴黎出版了有关中国清代康乾盛世时期宫庭漆家具的图集《中国家具》一书,实物均存放在德国;1926年德国人莫里斯g 杜邦在斯图加特又出版了一本类似《中国家具》的书,不过作品更广泛,均为存放于欧洲各大博物馆的中国古典家具,都是19世纪末20世纪初中国故宫博物院流失的家具;1932年丹麦设计院奥利g 瓦歇尔(Ole Wanscher)出版了他的第一本关于世界家具史的专著《家具类型》,他首次给中国家具在世界家具史上以明确定位;1944年德国人古斯达夫g 艾克(Gustav Ecke)的《中国花梨木家具图考》一书出版,主要介绍中国明式风格的硬木家具,由于该书后来有中文版在国内发行,因此对国内业界影响更大;1948年还有英国人乔治g 凯特斯(George Kates)出版了《中国民间家具》(Chinese Houshold Furniture)一书,视角从宫庭转向了民间。以上著作均为中国家具的海外传播发挥了积极的作用,使更多的西方人更进一步了解并接受中国家具,成为了中国家具的收藏者,从而又加速了中国古典家具的流失。

新中国成立后,中国家具的海外传播仍在继续,并且仍然是以家具实物和专业著作为媒介。特别值得一提的是,1980年代中国实行改革开放以后,在国人一心追求西方的时尚家具的同时,西方人却盯上了中国的古旧家具,国内某些地方博物馆低价从农村收购明式椅、架子床等古旧家具高价卖给外商赚取差价,成为了中国古旧家具流失的帮凶,而尚处贫困中的农民也乐意将旧家具换成现金。正是这一特殊的历史背景造成了中国古旧家具的批量流失和海外传播。并由此掀起了中国古典家具收藏热,淘宝者大量涌现。

1950年代以来,西方的专家学者对中国家具的兴趣有增无减。1952年有路易斯g 霍利g 斯托雷(Louis Hawley Store)的《中国椅子》(The Chair in China)一书出版;1965年Cg Pg 菲兹杰拉德(Cg Pg Fitc Gerald)的《胡床:中国椅子的源头》(BarBarian Beds:The Origin of the Chair in China);1971年有Rg Hg 埃尔斯沃斯(Rg Hg Ellsworth)的《中国家具:明及清早期的硬木实例》(Chinese Fu r n i t u re :Ha r e lwo o d E x amp l e o f the Ming and Early Qing Dynasties)出版;1979 年有米歇尔g 伯德莱(Michel Beurdeley)的《中国家具》(Chinese Furniture)出版;1979还有吉莲g 瓦尔克林(Gillian Walking)的《古代竹家具》(Antique Bamboo Furniture)出版;1995年有南希g 伯利纳(Nancy Berlinter)和萨拉g 汉德勒(Sarah Handler)的《居室之友:中国乡村家具》(Friends of the Hous:Furniture from China’s Towns and Villages)出版;1996年有南希g 伯利纳的《屏风之外,16和17世纪的中国家具》(Beyond the Screen Chinese Furniture of the 16th and 17th centuries)出版。还有不少著作在方海先生的博士论文中提及,在此不逐一赘述。

这一时期除了外国专家学者研究成果外,中国的专家学者也开始了广泛而深入的研究。特别是知名明式家具研究学者王世襄先生于1985年出版了他的姐妹篇《明式家具珍藏》(图册)和《明式家具研究》(专著),这两部著作是总结他几十年研究成果的经典之作。他个人收藏的大部分家具今天都珍藏在上海博物馆。

另一位知名家具研究学者,芬兰阿尔托大学设计学院研究员、博士生导师、广东工业大学特聘教授方海博士,则以更广阔的国际视野和时空范围,以实证主义的哲学方法,依托异常丰富的基础资料,论证了中国传统家具系统中所蕴含的设计原则,在世界现代家具的主流中发挥了重要作用。在其博士论文《现代家具设计中的“中国主义”》(Chinesism in Modern Furniture Design)中,以椅子为例,展示了中国传统家具对现代设计所贡献的诸多原型和原创思维。

如果说王世襄先生的专著在香港出版的英文版在海外产生了巨大影响,那么方海先生的博士论文则是直接在欧洲出版发行,其影响也不可低估,他们都是促使中国家具文化在海外传播的重要人物。

如果说鸦片战争带来的开放是一种被动的开放,那么由此而带来的中国家具的海外传播也是一种“被传播”,是靠外国列强的掠夺和建立在掠夺基础上的研究和传播。而20世纪50年代以来,特别是80年代开始的改革开放,是一种主动的开放,由此而带来的中国家具在海外的传播也是主动的传播,是国人对传统文化的自觉与自信,也是建立在中国家具产业快速发展的基础之上。目前,中国已成为世界最大的家具生产大国,最大的家具出口大国,也是最大的家具消费大国。我们期盼中国家具传遍全球,让中国家具文化在当代设计中发挥更大的导向作用。

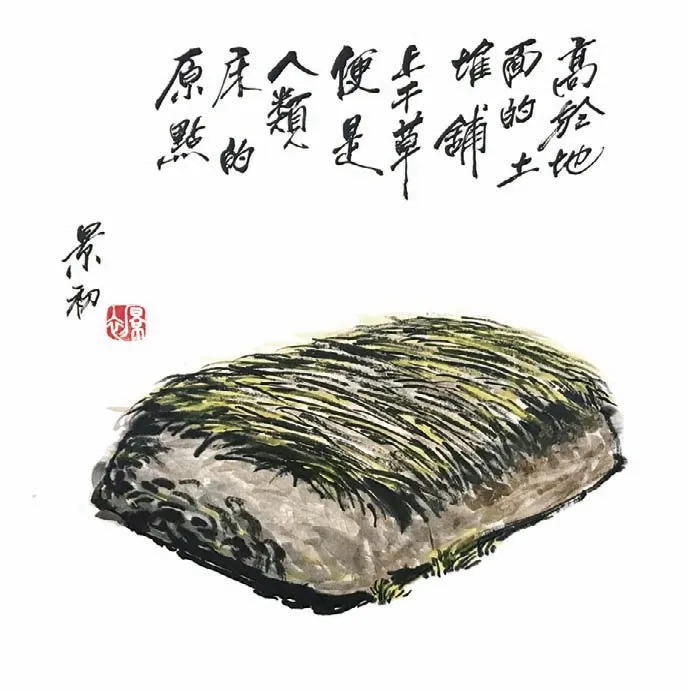

二、古今中外话床史

世界上最早的床发现于南非的一个岩洞内,距今7.7万年。据报道,约翰内斯堡大学的林恩g 沃德利教授带领的一组考古人员耗时10年挖掘一个名为“斯布度”的岩洞,在洞穴地面上发现了层层铺叠的禾草、莎草和灯芯草构成了人类最早的床铺原型。西安半坡遗址,也发现了在新石器时代的高约10cm的土台,这土台也是床的原型,后来又发展成了北方睡觉的火炕。

在公元前4000年前后的古埃及家具中,也已发现有长榻和类似长榻的木床。法老王的床头部有新月型支架头靠,脚端有雕刻着敌人图象的档脚板,以寓意睡觉时都将敌人踩在脚下。床头部略高脚部偏低,即床有一定的倾斜度,以防止熟睡,当有敌情时随时可以惊醒。当时的长榻和床其造型类似于当今之担架,只是两长边之下端装有4根同向行走状的雕刻装饰的兽足。

中国床的出现也很早,应该是公元前1000年以前的商周时期就出现了床,“乃生男子,载寝之床”(《诗经g 小雅g 斯干》)。现史料最早的记载是《战国策g 齐策》,文云:“孟常君出行国,至楚,献象床。”汉刘熙的《释名g 释床帐》曰:“床,装也,所自装载也”。又说“人所坐卧曰床。”床和榻有一定的关系,《通俗文》曰:“三尺五曰榻,独坐曰枰,八尺曰床。”可见床与榻的区别在于尺寸[2]。有关床的实物,河南信阳一号楚墓出土的战国彩绘木床是目前所见最早的床的实物,长2180mm,宽1390mm,高440mm,其形制与今天之床相差无几。床的四周有可拆卸的方格形栏杆。两边栏杆之间留有供上下床之缺口。床身是用纵4横3共7根方木榫接而成的长方床框,上铺竹条编排的床屉。床足雕刻成对称的卷云形托肩,上有斗形方托,斗中间以方柱状榫插入床身之下的孔眼中,可见其结构也十分合理。

在欧洲漫长的中世纪,其家具贫乏而简陋,床也是如此。早期床类似于古埃及的床,可以拆卸或折迭,当他们旅行或走亲戚时常将床和衣物一起带走。到了后期才有了大床,大床则大得出奇,简直就是一个睡觉的大平台。一张床通常有3平方米,要睡几个人。维尔大床(the Great Bedl of ware)能让4对夫妻舒适地并排睡在一起,而且彼此不至于相互干扰。另外还有一类流行于15~16世纪阿尔卑斯山地国家的哥特式后期的带华盖的床,一种是靠墙一端带华盖,另一种是类似于中国的架子床,有一种弧形天盖联接两端高型的屏板架,不同于中国架子床之处是它仍可以两边上下。这种床型一直流行到文艺复兴时期和以后各个时期。而在浪漫主义时期则开始流行四柱床,法国的4柱床多用幔帘围封,而英国和西班牙则喜欢用旋木柱或绳形柱装饰。

西方的床无论是早期的简易折迭床,平板大床,还是后来的带华盖的床或四柱床,以及当代的屏板床,都有一个共同的特点,那就是两边均可上下,而不同于中国的架子床只能一边上下[3]。中国秦汉时期的床在贵族阶层是很讲究的,有的上设屏风,有的上设幔帐。但此时的幔帐与床的关系并不紧密,幔帐多结合室内装饰,屏风的围合也比较弱,有的只围了两面,说明床的空间封闭性并不强。到了魏晋南北朝时期,床的封闭性进一步加强,从东晋时的《女史箴图》中可以看出,大床四面设屏,前向留有活动屏供人上下之用。屏上设帐,形成封闭式的四面屏风床。但在结构上仍然是屏为屏、帐为帐,床为床,三者结合并不紧密。直至宋代才出现了围护构件与床主体联接成一体的屏风床或围子床。到了明代便顺理成章地产生了架子床,有4柱或6柱架子床,甚至8柱架子床。床的三面设围,并有床盖,帐幔依附于床架之上,起到了进一步围合空间的作用。所以古人闹新房时,即使朋友们捅破窗户纸往里看,因为有帐幔围合严密,你也不用担心泄漏春光。后来又有了拔步床,也写作“八步床”。拔步床是在架子床的基础上外设浅廊,活脱脱象一间房,浅廊两端还可放置小柜和马桶等,整个床就是一个前堂后室的空间布局结构。

综观中国床从平板床榻到罗汉床,再到架子床和拔步床,从开敝到封闭,从帐幔临时性围合到床结构自身的封闭性的形成,整体演变过程,不难看出私密性的要求在其中起着重要作用。

就中西床的比较而言,西方整个中世纪则不追求私密性,主仆共居一室,4对夫妻共处一大床,空间虽说足以容纳,但相互间毫无遮拦,其夫妻生活对国人来说还真得有点勇气。民间如此,国王也不自在,路易十四及以前的国王,在他们豪华的华盖床边,常常是大臣们早请示晚汇报的场所。直至1715年路易十四去世,他年幼的曾孙路易十五续位登基后,家具才以轻松活泼的形式取代了拘泥形式的风格,由富丽堂皇而逐渐趋向亲密隐私,由宏伟壮丽而转为精细柔美。房间也开始分为公共区(厅)与私密区(卧室)。路易十五迁入凡尔赛宫以后第一件事就是重新安排他的生活区。那间巨型的国王卧室依然如故,奇异独特起身礼和就寝礼也仍然保留,那是做给臣民看的,它已沦为一种仪式。因为国王再也不睡在这里,而且睡在不对他人开放的私人寝宫。促使路易十五作出这一改变的是他的情妇与红颜知己——著名的蓬巴杜夫人,她担任路易十五的顾问长达20年,为路易十五式也即洛可可风格的形成与发展发挥了积极的促进作用。

20世纪以来,随着中西交流的频繁和密切,中国和欧美各国大众所使用的床都开始走向交融和同一化,不管是古典风格还是现代风格,也不管是木床还是金属床,也不管是民用还是宾馆,在当今世界屏板床是独领风骚的床的式样。

三、石库门”与海派家具

“石库门”是19世纪后期至20世纪初上海城市民居建筑的一种新时尚,它是中国江南传统民居与欧洲联式住宅相结合的一种新型住宅建筑,类似于当今的联体别墅。但它又不同于联体别墅,因为它不是建在住宅小区的开阔之地,而是建在城市街区弄堂的两侧,一排排一列列,是闹市里的住宅区。百余年来它一直是上海人心目中的理想家居。临街的一面是有着中国城墙遗韵的高森的围墙,每栋“石库门”都装有一对高大的带锁的木质漆大门,门上一般镶有一对擦得锃亮的兽头铜环,门廊上则常配以文艺复兴式的浮雕装饰的半柱与顶饰。门内是一个天井,正中是客堂间,后门出去是楼梯和灶披间(即厨房)。天井小院的两侧是前后房或叫“耳房”。二楼则为卧室和书房等。卧室又分主人房、老人房、女儿房、儿子房等。三楼为天台和亭子间,即建在天台上的小平房,家庭困难时也用于出租。上世纪20~30年代有多少落泊的文人都是在亭子间写出了他们的不朽之作。

“石库门”的主体结构仍恪守中国传统建筑的格局,但细节却充满西方元素,如建筑材料已用上了水门汀(水泥),在空间利用上,由传统的一进二进改为了二楼和三楼,以便节省占地面积,而又获得同样大小的居住空间。用玻璃取代了窗纸,而百叶窗的使用则完全是西方概念。“石库门”的生活场景在今天上海的“新天地”还有一“屋里厢—一个老上海石库门生态展示馆”仍可一窥端祥。

以上当然是早期一家独居的使用传说,随着时间的推移,由于战乱及新中国成立后的社会主义改造等原因,不少“石库门”成为“72家房客”的大杂居。石库门以母亲般的胸怀,为同是天下沦落人的四方蚁民遮风挡雨,虽喧闹拥挤,但却和谐相处,生生不息。上世纪60年代末至70年代初,我曾在上海南京东路五福弄85号的“石库门”内住了6年。是我当时工作的某家具厂因原住处要基建而安排我入住的,估计是公私合营时小业主入股的资产。我也好好地体验了一下“石库门”的滋味。好的方面是大门一关便自成体系,倒也宁静安逸。邻里沟通与互动远比当今的高层住宅好,有一次我发现了一条蛇,让邻居们兴奋激动了好一阵,直到将蛇捉住。我楼上住的是在上海美术馆裱画的刘先生一家。时值文革时期,美术馆也冷落,知名画家唐云也常来刘家串门,请刘先生为他裱画,也常现场试笔为刘家留下了些小幅的作品。不方便之处是没有厕所,好在弄堂里有一小便处,就是在靠墙处砌一条连接下水道的小便池,两端仅有一窄墙隔断,路人从小便者身后往来习以为常。这种简陋小便池在上海并不少见,因开敞式,女性无法享用,马桶则是“石库门”内女性必备之物品,说他是家具也不无道理。小便池不远处是老虎灶,一分钱就可灌一热水瓶开水。提供油盐酱醋烟酒的杂货店周边都有,生活倒也十分方便。

早年“石库门”的家具主要是海派家具。海派家具是18世纪末和19世纪初在中国传统家具的基础上,有选择地吸收了西洋家具的品类、功能、风格和装饰,以“中式西做”的方式创造的中西合璧的家具,它和“石库门”一样是海派文化的重要组成部分。在海派家具中出现了大衣柜、五屉柜、床头柜、梳妆台(镜台)、高低屏板床、真皮沙发、玻璃门装饰柜、低矮型茶几等新品类。海派家具为“石库门”居室的生活提供全新的功能并倡导了时尚的行为方式。海派家具设计的源泉有“现代式”“混合式”“茄门式”“复兴式”“法兰西式”“花旗式”“大英式”等。“法兰西式”即路易十五式,“大英式”即维多利亚式,“茄门式”即德国的日尔曼式,“花旗式”即美国的联邦式。海派家具是西方家具文化的大融汇。

特别想提一下与高低屏板床配套使用的床头柜,上海赋予它特有的功能后叫“夜壶箱”。“夜壶”即男性小便用容器,因为“石库门”内无厕所,所以夜起时便用夜壶,将并其放在床头柜内以方便使用。女性则使用红漆马桶,每天早晨5点钟左右,里弄里的麻石路便会传来粪便车辗过的突突声和“拎了!拎了!……”的呼叫声,“石库门”内的女人们便循声出门将马桶倒入粪车内,并用自带的清水洗刷干净。马桶和夜壶何尝不是“石库门”和海派家具文化的一个组成部分。这里有一个笑话,据沈嘉禄先生的书中介绍,在上海某大学教英语的罗伯特先生热忠于收藏中国的古旧家具,在福佑路古玩市场买了一件红漆大木桶放在客厅里,并在上面覆盖一块大玻璃,权作咖啡桌。后来又买了一个异形陶壶搁在壁炉架上。由于他不了解中国生活习俗,也不知道这个红漆木桶就是马桶,这个陶壶便是夜壶,便懵懵懂懂地成了中国排泄文化的收藏专家。上海从事水桶、马桶、木盆制造的工厂叫“圆木作场”,专业分工早已有之,抗战后上海有圆木作场1000多家,也可见其在生活中的重要性和使用的普遍性。(未完待续)