创新驱动发展战略下中国R&D投入对经济增长的影响研究

鞠一格

(河北大学经济学院,河北 保定 017100)

一、文献综述

1.关于R&D投入对经济增长的理论分析

潘士远[1](2003)通过分析与评价有关文献得出R&D投入与经济增长的内在作用机理。张赤东[2](2006)认为R&D促进了科技创新与知识进步,并通过科技发展和知识积累来带动经济的发展,R&D是经济增长的内生动力。

2.关于R&D投入对经济增长的实证结果分析

孙敬水,岳牡娟[3](2009)从科技资源配置的主体分析得出,中国大中型企业、科研机构和高校的科技研发都有很大的提升空间,三者R&D投入产出弹性分别为0.24、0.21与0.14,其中高校的效率最低。张叶峰,王文寅[4](2011)从均衡关系分析,使用了1989年~2009年中国R&D投入数量与衡量经济增长的指标GDP的时间序列数据进行分析,得出两者之间存在某种均衡,而R&D投入量少与结构不合理是其对经济增长作用较少的原因。在中国各区域间,东北、东中西部的R&D投入都得以带动经济增长(丁浩,王家明[5],2016),但是投入较高的区域经济产出弹性不一定大。(韩香凝[6],2014)

综上所述,现有的研究在分析对象上,或是集中在单一的时间序列动态均衡分析而忽视了区域间的差异,仅分析了个别省市的R&D投入与经济增长的关系,或是注重截面,分析区域的差别而在时间的选取上跨度较短。在研究方法上,现有研究对实证结果的分析较多,相关的理论分析较少,并且大多基于C-D生产函数,缺少特定省份与区域间的对比。

本文将使用2012年提出实施“创新驱动发展战略” 明确提出“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,故本文选取2012年至2017年的中国大陆30个省(市、自治区)(由于数据的局限,除西藏自治区)的R&D的经费支出RDH、R&D的人员投入RDE(沿用卢方元的表示方法)、各地区规上工业企业新产品销售收入(lnrds)和各地区规上工业企业有效发明专利数数据(lnrdp),分析中国与各区域间R&D投入对经济的影响。

二、相关科技政策与R&D资源

2012年底召开的“十八大”强调要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略。“创新驱动发展战略”要求经济发展依靠创新驱动,而不是由传统生产力如劳动资源能源推动,明确创新的目的是推动生产力发展。中国提出“十三五规划”,计划从2016年~2020年实施创新驱动发展战略,强化科技创新引领作用,不断推进大众创业、万众创新,优先发展人才策略,争取到2020年在应用与基础研究和战略前沿领域取得重大突破。2016年,中央出台《国家创新战略规划纲要》。2020年政府工作报告中,要提高科技创新支撑能力。

R&D资源是科技资源的重要一环,R&D投入是科技发展的重要组成部分。R&D(Research and Development),指在科技领域的创造性活动,目的是增加知识总量,并利用知识去创造新的应用,通常通过应用研究、基础研究与试验发展来进行衡量。

对于R&D资源的分类可以从包含的内容来划分,R&D资源包括人力、财力、物力和信息资源。R&D人力资源主要指的是研发活动的人员,为了进行国家或地区的比较,在统计中一般将其折算成R&D全时人员;财力资源主要指的是研发经费及其占国内生产总值的比重,包括政府拨款、自筹经费和贷款;物力资源主要指的是各种机器设备、仪器、基地和实验室等;信息资源主要指的是各种科学研究和技术创新成果,这些成果主要以知识信息为载体出现,包括R&D课题数。研发活动的主体主要是科研机构、高等院校和企业。在经济发展中有效的R&D投入是技术进步的基础,技术进步是新常态下经济发展的源泉,研究R&D投入与新常态下的经济增长的关系具有一定实践价值。

三、计量模型与实证检验

1.变量的选取与计量模型的设定

为度量地区经济增长主要选取的指标是地区生产总值(被解释变量),解释变量为R&D内部经费投入,R&D人员全时当量,各地区规上工业企业新产品销售收入,各地区规上工业企业有效发明专利数。

一般衡量R&D投入对经济增长的影响的方式主要有两种,一种方法是利用生产函数进行估算,计算R&D投入对产出的影响,另一种方法是成本函数估算,计算R&D投入对生产成本的影响。

本文用生产函数来分析,Qit=Aitf(Kit,Lit),这里Kit与Lit分别为R&D经费投入rdh、R&D人员投入rde,Ait=f(rds,rdp),rds、rdp分别为各地区规上工业企业新产品销售收入和各地区规上工业企业有效发明专利数数据。建立C-D生产函数,两边取对数,整合上式得:

lngdpit=c+α1lnrdhit+α2lnrdeit+α3lnrdsit+α4lnrdpit+uit

i=1,2,3,…,n;t=1,2,…,T

i表示省份(i=1,2,…,30,不包括西藏、中国台湾、香港和澳门特别行政区);t表示年份;c表示截距项,αi i=1,2,3,4表示回归系数;lngdpit是i地区t时期地区生产总值;lnrdhit是i地区t时期R&D经费投入;lnrdeit是i地区t时期R&D人员投入;lnrdsit是i地区t时期规上工业企业新产品销售收入;lnrdpit是i地区t时期规上工业企业有效发明专利数。uit=αit+εit,参数αit体现各地区之间差异的非观测效应,该效应不随时间而变化,参数εit是随机误差项,满足E(εit)=0,var(εit)=σ2。

2.实证结果与分析

(1)全国层面的计量结果

面板模型包括三种情形,既无个体影响又无结构变化的混合模型、有个体影响但无结构变化的变截距模型和既有个体影响又有结构变化的变系数模型。根据2012年~2017年中国大陆地区除西藏之外的其他 30 个省份的lngdpit、lnrdhit、lnrdsit和lnrdpit的面板数据,使用Stata14.0估计及检验,确定变量之间应建立固定效应变截距模型。

表1 全国层面的实证结果(2012-2017)

固定效应模型的R2为0.8647,说明具有很好的拟合优度。根据表1,从回归结果可看出无论是固定效应还是随机效应,解释变量对经济增长的效应趋势是一样的。根据估计与检验,本文采取固定效应变截距模型,可以看出,在不考虑其他因素影响经济增长的条件下, R&D内部经费支出每增加1%,经济增长将显著提高 0.5752%; R&D人员全时当量每增加1%,经济增长将显著降低 0.2006%;规上工业企业新产品销售收入对经济增长的影响水平在样本期内不显著;规上工业企业有效发明专利数每增加1%,经济增长将显著提高 0.06683%。结果看出,R&D内部经费支出、规上工业企业新产品销售收入和规上工业企业有效发明专利数对经济增长有正向的影响,R&D人员投入没有有效地促进经济增长,这可能是由于人员数量在增加,但是人员质量没有得到保障。R&D内部经费支出较大地推动了经济发展,这与经济理论也吻合,R&D内部经费投入分为基础研究、应用研究与试验发展,这些方面与新科技、新工艺、新材料与新产品有关,这符合我国建设创新型国家的发展目标,也说明我国在不断执行“创新驱动发展战略”。2012年R&D经费内部投入达10298亿元,2017年R&D经费内部投入达17606亿元,R&D经费内部投入的绝对量加大必然会带动国家科技水平的提升、产业的升级与知识的积累,这便促进了经济的发展;当期规上工业企业新产品销售收入和规上工业企业有效发明专利数对当期经济增长的推动较小,这可能是由于新产品与发明专利有效商品化需要时间。

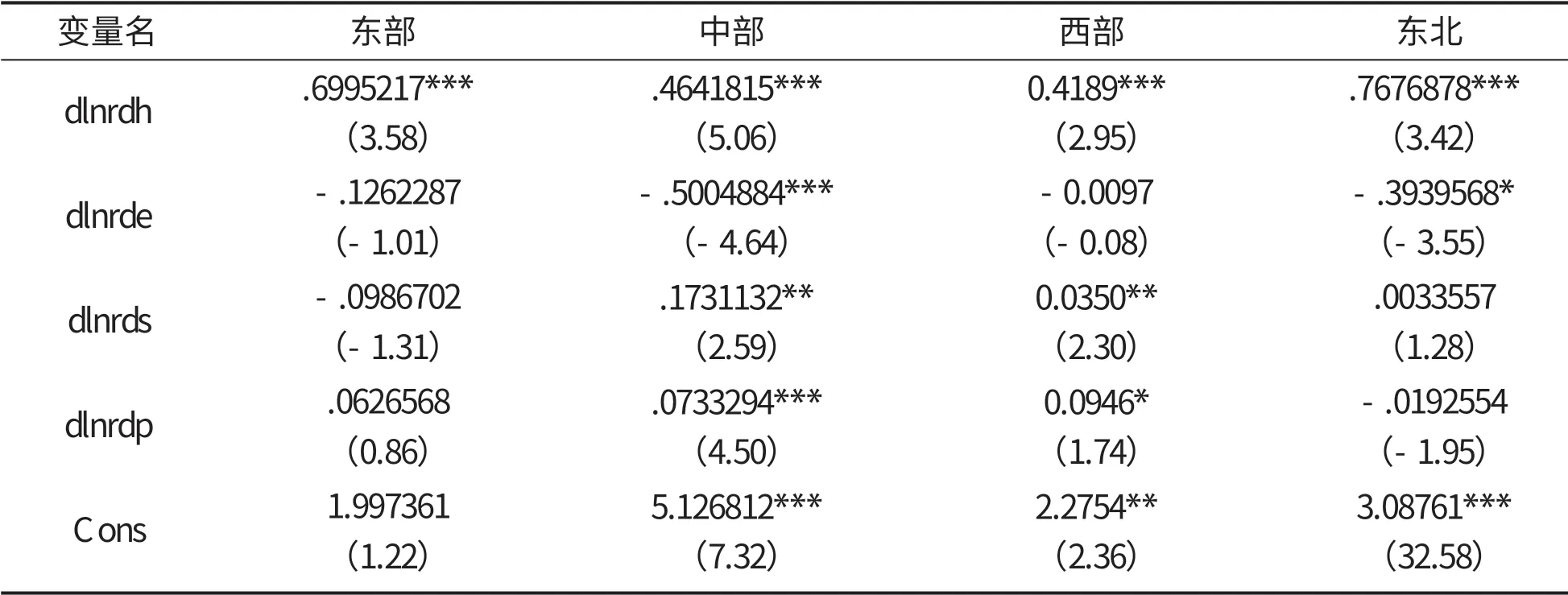

(2)区域层面的计量结果

十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

因此,为了进一步阐述我国R&D投入对经济增长的影响,有必要对我国东部、中部、西部与东北地区的区域情况分别进行估计。

将中国大陆地区(除西藏自治区)的30个省(直辖市、自治区)的数据按东部、中部、西部与东北地区划分。①由于东中西部地区属于短面板,故使用短面板的检验方法,东北地区属于长面板(t=6>n=3),故使用长面板的检验方法。

对东中西部面板进行F检验和Hausman检验,对东北部面板采用Wald检验和LM检验,结果表明,东部地区与中部地区采用固定效应变截距模型;西部地区采用随机效应变截距模型;东北地区由于存在组间异方差,不存在组间同期相关而采用面板矫正标准误进行估计。得出回归结果如下:

表2 区域层面的实证结果(2012-2017)

在科技经费投入方面,四个区域的实证结果均为显著,四个区域的经费投入均对经济增长起到推动作用。比较四个区域发现,东部区域领先于中西部区域,而东北地区的促进作用要明显于东部地区。这可能与“创新驱动发展战略”背景下全面振兴东北战略有关,并且全面深化改革取得显著成效,也进一步强化科技发展对经济的推动。国有企业在东北地区经济结构中占有相当大的比重,深化国企改革,建立了产权明晰、权责明确、政企分开和管理科学的现代企业制度,增强了企业活力,提高了国企竞争力,也使重大装备制造业走在全国前列。东部地区的科技经费投入对于经济增长的促进作用高于中西部地区,东部地区在政府“放管服”变革中用创新之举交出满意答卷,政府改革中淡化区划强化区域,努力破除阻碍资金与人才等要素自由流动的障碍,为地区发展营造良好环境,东部地区通过强化科技创新能力,推动产学研用融合,发挥了在全国重要的增长引擎与辐射带动作用。而中西部地区的科技经费的带动作用小于东部与东北地区可能是在投入的绝对量上较低所致。

在R&D人员投入上,四个区域出现了反向作用,结果是人员投入的增加并没有带动经济增长,这可能于人员投入-产出绩效相关,人员从事的企业与科研机构的科学研究与经济发展缺乏有机匹配。

新产品销售收入是反映企业创新能力的产出指标,在中西部有推动作用,但相比较与经费投入对经济的拉动作用数值较小,而有效专利数的作用也不明显,西部区域可能由于企业科技能力较弱和科研机构较少而受限,中部区域虽然科研院所众多,但成果转化率较低,科技成果与经济发展的对接工作并不十分高效。

四、相关政策与建议

1.明确政府定位,提供支持创新的环境

政府实施“放管服”改革,由“全能型”政府向“职能型”政府、“划桨型”政府向“掌舵型”政府、“管理型”政府向“服务型”政府过渡。强化政府的服务功能,提供公共产品与服务,营造有利于创新的环境,减少新产品开发与应用过程中的各种制度与规定障碍,在相关法律法规的基础上,制订促进创新的政策。充分借鉴英、美、法与新加坡等国家的成功经验,如美国为实现公共目标而配置公共资源、创造一个使企业创新和竞争活动得以繁荣的商业环境等,法国与新加坡等国建立或扩大专门推动技术进步和创新的机构,如新加坡成立了以总理为首的“研究、创新和企业理事会”以及由副总理领导的“国家研究基金会”,全力促进创新和研发活动。

2.加强各创新主体间协作,提高创新体系的开放性

开放性既强调各国间的交流又突出本国各创新主体间的协作。在经济全球化,科技与知识信息化的背景下,本国创新体系是否融入到全球网络是发展的关键,各国也越来越强调科技资源配置的开放性与创新系统的互动性。哲学中强调部分的效率不会大于整体,即存在“短板效应”,那么单个主体的强势发展不一定能使整体系统拥有足够高的效率,所以,要使企业、大学与中介等主体良性互动,各主体应定位明晰、分工明确、联系密切共同推动科技成果转化为优质生产力。

3.明晰各区域间的创新能力存在差异,因地制宜

东部区域继续强化科技创新能力建设,推动产学研用协同发展;中部区域加强科技基础条件平台建设,促进科技资源开放共享,加强同东部区域的交流,鼓励建立健全国家自主创新示范区,继承“三个基地,一个枢纽”的基础上巩固“一个中心,四区”的战略定位;西部区域依托战略支撑,立足自身基础,发挥比较优势,选择优势资源进行综合开发,引进科技人才与经费大力发展具有西部特色的生态农林业与特色旅游业等新兴产业。

注释:

①东部地区:北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省市自治区;中部地区:山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西6个省市自治区;西部地区:陕西、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、新疆、四川、重庆、贵州、云南、广西11个省市自治区;东北地区:辽宁、吉林、黑龙江3个省。