浅析太原崛山多福寺明代彩塑的整体审美特征

李 峥

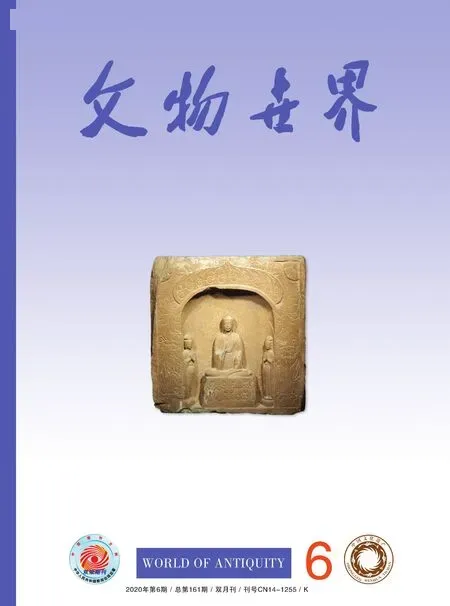

多福寺的明代彩塑位于大雄宝殿内,保存相对完好。正面是三尊主佛坐像,主佛坐像的莲台前是四尊侍女立像,中间的两尊略高,衣着略简,两侧两尊略低,衣着华丽。地面上立有两尊全身甲胄的武士像。这些造像的姿态各异,但又相互顾盼,表情丰富,又不失关联,它们之间存在着既定的而又很微妙的人设关系,从审美的角度上看,这种人设关系本身就是审美的一个重要对象,相对于个体审美而言,称之为整体审美。其实质就是强调个体和个体之间的关系不是孤立的,而是要按照既定的人设,通过作者的创作,强调出一种审美指向,它深入到人的思维意识当中,随着每个人思维意识的不断更迭,使得审美充满了张力,充满了变化,充满了能感受到却无法定言的思辩力。

整体审美有着鲜明的时代性,因为它不具有个体审美完备的具象性,所以要了解多福寺明代彩塑的整体审美,我们只能试着从明代的佛教谈起,以慢慢撩开它的神秘面纱。

由于元朝是蒙族王朝,所以遗留给明朝的问题就比较复杂,其中就包括佛教的问题。现有的资料显示,明朝为了加强中央政权对西藏的管辖和治理,洪武六年(1373年)前元帝师喃迦巴藏入朝明朝,明朝将其尊为“炽盛佛宝国师”,继续给予了喇嘛教以优渥的待遇。但是在内地,民众与喇嘛教的矛盾还客观存在。为了解决这一矛盾,明朝在内地废除了喇嘛教的特权,大力扶持汉传佛教,以求通过这种策略性的调整来抵消喇嘛教在内地的影响。但汉传佛教自元末以来,其最大的问题就是佛教在当时已经成为民众起义造反的工具之一,僧众和民众已杂处在了一起,僧不僧,俗不俗,毫不成体统。处于这样境地的汉传佛教不仅不能为明朝所用,而且本身就是滋生事端的不安定群体,所以必须加以改造。为此,洪武二十四年(1391年),明朝发布了“申明佛教榜册”,其中明确强调:“今天下之僧,多与俗混淆,尤不如俗者甚多,是等其教而败其行,理当清其事而成其宗。令一出,禅者禅,讲者讲,瑜伽者瑜伽,各承其宗,集众为寺。”这个诏令的意思就是首先把全国的僧侣们从民众中厘出来,其次在全国范围内建寺立庙,把僧人们安置进去。这样做就切断了佛教与民众组织之间的联系,防止一些不法之徒利用佛教来滋生事端。另外,明朝对寺庙的发展上,也做出了详细的分类规定,早在洪武十五年(1382年),明朝就把全国的寺院分为禅、讲、教三大类,禅,指禅宗;讲,指华严、天台、法相等各个佛教宗派;教,就是取代了以前的律寺,注重从事瑜伽显密法事仪式,举办为死者追善供养、为生者祈福延寿等活动。其中禅和讲两大类设立的根据是佛教的宗派差异,由于佛教的宗派多是和儒、道相通的,所以更多地涉及到了学术和思想的范畴。而教寺的建立,与其说是对元末以来佛教与民众之间关系的一种妥协,不如说是顺应了当时社会各阶层对佛教法事的浓厚兴趣来得更实际一些。教寺为民间做法事,会得到一定的经济回报,产生了新的寺庙经济,僧侣们都过上了富足的生活,教寺的发展势头强劲。而单纯以学术为主旨的禅、讲两类寺庙却发展不大,在之后随着王阳明、李贽等一批有影响的文人居家学佛的风气盛行之后,这两类寺庙就更没有生存支撑了。所以,明弘治年以后,全国的寺庙从实质上讲已大都成为教寺了,于是明朝就不再对寺庙的名称予以详细区分而统一都称为寺了。多福寺就是由在洪武年间的崛教寺于弘历年间演化为多福寺的。明朝对于佛教所采取的这一系列政策,对促进社会的稳定和发展都起到了积极的作用,特别是教寺的发展对抵消喇嘛教的影响具有决定性意义。这一方面是国家佛教政策的作用,另一方面也是佛教顺势而为的结果。但之于佛教自身的发展来讲,却被彻底的世俗化了。为世俗社会服务成了明代佛教最主要的功能,那么明代佛教的审美亦当遵循这个原则。

明朝的时候,资本主义萌芽已经出现,在以往固有的农民和地主阶层之外又产生出了市民阶层,既有时间又有钱的市民阶层有足够的行动力来改变既定的社会生活方式和民众的思维方式,缘此,滋生了丰富多彩的市井文化和通俗文艺。明代小说家冯梦龙所著的《三言二拍》所记载的明代世俗生活涉及的社会层面很广,故事性和趣味性都很强,除此之外小说《三国演义》《水浒传》《西游记》都成书于明代,这都是世俗生活取得新发展的结果。此外,明永乐年间,著名的航海家、外交家郑和的七次远下西洋,把西洋各国以至欧洲文艺复兴时期艺术和审美的新理念都援引到了明朝,特别是写实主义的到来,与市井文化一拍即合,使中国审美意识当中的意象之美受到了打压。在市井文艺的影响下,人们对艺术和审美的理解呈现出一种前所未有的活泼的状态,这就为艺术和审美创造了一个无比广阔的创作空间。那么对于具有抽象化特点的整体审美来讲,它所包含的审美情趣就超越了以往任何一个时代。

图一 崛山多福寺大雄宝殿明代彩塑左胁侍菩萨

图二 崛山多福寺大雄宝殿明代彩塑右胁侍菩萨

多福寺的佛教造像从总体上看,没有唐代及以前佛教造像那种超大的体量和摄人心魄的气势,洛阳龙门唐代奉先寺石窟中所强调的那种森严的等级秩序在这里看不到,三尊主像的体量不大,但其后的背光却高大炫丽,衬托出了某种热烈的氛围,极大地冲消了宗教的严肃感,主像的脸型呈圆形饱满状,略带微笑,表情并不深沉,没有南北朝造像的思想深度,主佛的造像并没有什么意指,仅仅是作为三尊具象的“佛”而存在着的。胁侍像的体量有所增大,因而显的特别的挺拔和突出,她们身材秀美但又不失健硕,肢体语言丰富,给人的感觉自然而豁达,无扭捏和害羞之态,主佛前左胁侍(图一)的双手合十状,但不是双臂收拢双手竖直静态状,而是合掌前指,有摇动感,表现出了很重的世俗味,右侧胁侍(图二)的双手的姆指和食指相捏,表情自信严肃,显的镇定而干练。两侧的武士是雕塑的特别细致入微的金甲武士,是明代写实主义的体现,两位武士一黑一白,右侧武士(图三)白面微须,眉目俊朗,姿态端正,目光前指,显良善正义之气;左侧武士黑脸无须,面目狰狞,站姿诡异,身体向佛像侧倚,双晴反向转动,显狡黠而不失喜感,在佛教中,黑白有善恶的隐喻,作者并没有把恶塑造为可怖之状,而是根据自已对世俗的理解,阐明了善恶不是绝对的,恶只是一念之间,而不是人性的本源,同时又相当克制地表达了作者对于恶的批判和对善的认定。这种处理是附合世俗观念当中善善恶恶的情感的,是完全不同于世间本不分善恶的那种哲学式理解的。黑白二武士并不是站在高台上,而是站在观者的层面上,表明其功能和职责并不是用来震摄民众的,相当有亲和力,从这个观点看,与其说他们是武士,还不如说是来保护民众的两位天神。从总体上看,这组造像的审美层次并不明显,从四尊胁侍丰富的肢体语言上来看,她们应该就是整体审美的中心,从她们微微努起的嘴上,我们好像看到她们随时要给两位武士或者是参与法事的民众发出指令一样,三尊大佛静而不言,所有的佛旨都是通过胁侍来表达。多福寺大雄宝殿这组明代彩塑所表现出的人设关系,已经同奉先寺石窟当中所表达的封建统治阶级的统治关系相去甚远,他们之间的关系正是我们世俗社会上各种关系的高度凝结。最为宝贵的是,虽然服务于世俗,但却并没有和世俗生活完全等同起来,而是把对世俗生活的扬弃包含在了创作当中,提升了艺术创作的思想高度,较好地诠释出了明代佛教造像整体审美的时代特征。

图三 崛山多福寺大雄宝殿明代彩塑东厢金甲力士