影响明代大同关城布局的因素分析

江伟伟

大同,位于山西省最北部,在历史上一直是重要的军事城市,其地势险恶,属咽喉要塞,素有“北方锁钥”之誉。明王朝建立后,更视大同地区为关系兴衰安危的边塞要地,如此重要的军事地位也决定了朝廷对其的重视。因此,明大将军徐达以军事家的视野把大同城墙修建得高大雄伟,坚固险峻,各种城防设施齐备。据明正德《大同府志》记载:“洪武五年,大将军徐达因旧土城南之半增筑,周围十三里,高四丈二尺,壕深四丈五尺,以砖外包。门四……”。大同府城的规制便于此奠定,围长7.24 公里,城池形状略呈方形。

一、关城布局

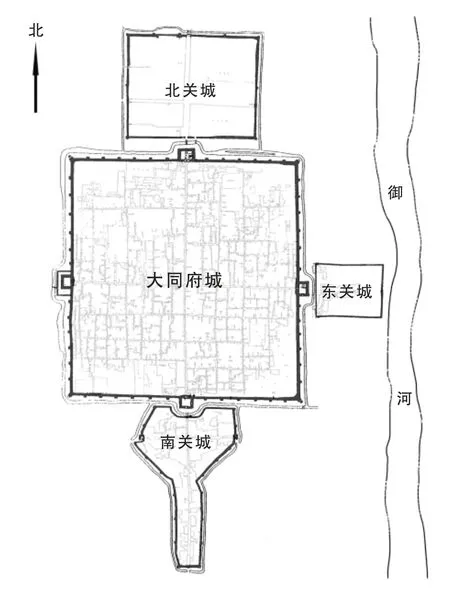

洪武五年徐达修筑的大同府城还只是一座独立的城池,在景泰年间与天顺年间,府城东、南、北三面又相继增筑了三个关城,据《大同府志》载:“景泰年间,巡抚都御史年富于城北别筑北小城,周围六里,高三丈八尺……;天顺年,都御史韩雍续筑东小城、南小城,各周围五里,壕深一丈五尺……”。因未建西关城,东南北三座关城与府城由此形成半月形布局(图一),而南关城又呈现出奇特的“丫”字形,如此形状究竟是军事防御需要,还是另有隐情?其关城规划理念又是什么?对于这些问题,有学者提出:有东小城而无西小城,显示出古城中轴左右阴阳有别;南小城的北、西、东三面城墙为弧形,北小城又呈现为方形城池,即南小城为圆,北小城为方,并指出南小城“丫”字形是有意设计成具象的“阳物”,城南为阳,城北为阴,整体布局是对《易经》之“天圆地方,阴阳合德,天人合一,生生不息”理念的表现和崇拜。

大同作为明代九边重镇之首,城池修筑其首位考虑的仍然是军事需求,虽然也受一些知识分子的影响,但主导他们思想的仍是根据作战经验和防御需要,且府城与三个关城修筑的时间相差近百年,事先也并无确切的整体规划,所以,关城按《易经》的理论进行布局并没有多少令人信服的依据。

图一 明大同城池图

二、关城布局的影响因素

(一)军事冲突影响下的北关城修筑

正统十四年,蒙古瓦剌部首领也先以明廷削减贡马价格为口实,大举攻明,明英宗朱祁镇在宦官王振的怂恿下贸然北征,遂酿成土木惨败,英宗被俘,史称“土木之变”。据史料记载,事变之后,“也先欲取大同为巢穴,故数来攻”,其势众大,杀掠无数,大同镇“军士多战死,城门昼闭,人心汹汹”,导致之后“士卒可战者才数百,马百余匹”。可以看出,这次军事冲突不是一般的地方常规性劫掠,是以攻城为首要目的,表现得既激烈又残酷。大同“居边隅之要害,归京师之屏藩”,一旦失守,蒙古向东可进逼京师,向南可威胁明廷腹里。鉴于严峻的防御形势,巡抚年富上任后首于城北筑起一座小城,即北关城,又名草场城,平面略呈方形,周长3.6 公里。

首先在城北布局关城的原因之一就是蒙古军主要从大同北部侵入,这也是关城修筑之初不开北门的原因,关城作为外围防线,能在横向上加强主城池的防御能力;原因之二就是此次军事冲突中,大同将士死伤惨重,迫切需要场地扩充军队、存放粮草等战备物资,北关城原有辽金时期的旧土城,在原土墙基础之上修筑更快更省力。

(二)商业发展影响下的东、南关城修筑

天顺元年起,蒙古孛来、毛里孩部落开始侵扰大同、延绥等地。天顺四年八月,蒙古毛里孩等分兵三路至大同,为抵御蒙古军的抢掠,在巡抚韩雍主持下,府城东、南方又增筑了两座小城。东小城即东关,平面呈长的方形,周长1.8 公里。南小城即南关,平面呈不规则状,周长3.6 公里。其后,受嘉靖年间“俺答侵扰”与隆庆初年“石州之变”影响,南关城多次进行增高加厚以加强防御。据清乾隆《大同县志》载:“嘉靖三十九年,大同巡抚李文进加高南小城八尺;隆庆年间,大同巡抚刘应箕又增高南小城一丈,增厚八尺,石砌砖包,建门楼四”。

可以看出,东、南关城也是在蒙古侵扰下修筑的,但此时的蒙古军多不以攻城为目的,不过是在边境上大肆抢掠一番,或者请求些互市之类的好处,从没认真考虑过像祖先们一样,重新占据中原。所以,这两个关城的修筑目的与北关城不同,其并非出于主城的安危,而是为保护城外因经济发展而形成的关厢。关厢,是指城门外大街及附近的人口聚居区,也称附郭、关城,“在地曰坊,近城曰厢”[1]。明代,随着城市经济的繁荣和人口的增长,在城门外形成关厢的现象比较普遍,因蒙古军的抢掠,为保护关厢而修建外城的城池也较为多见。就山西境内而言,因明蒙在正统至隆庆年间的军事冲突,就有三十余个州县共修筑了六十余座关厢城[2]。甚至于京师也不能幸免,嘉靖二十九年,严嵩在《请乞修筑南关围墙》一疏中曰:“虏贼慕京城南关厢,居民繁庶,货物屯聚,声言要抢”,于是嘉靖下诏:“筑正阳、崇文、宣武三关厢外城”[3]。

大同地处晋北雁门关外,蒙汉在此接触频繁,除军事职能外,商业职能也很发达。早在元朝时就已经很繁荣,《马可·波罗游记》中称赞“大同是一座宏伟而又美丽的城市,这里的商业相当发达,各种各样的物品都能制造”。明初,大同又是蒙古向明廷进贡的“贡道”,入贡的人数与物品“皆由大同入居庸”,曾出现“贡使络绎,商队接踵”的盛况。明设九边,大同又是九边重镇之首,驻扎了大量的军队,所以内地的货物大量输往这一地区消费,这为经商提供了非常有利的条件。庞大的军队无疑需要巨额的粮饷,为解决北方边镇粮饷供应,朝廷于洪武三年首在大同、太原两镇实施“开中制”,鼓励商人输粮于边换取盐引,吸引了大批内地客商特别是山西客商的积极参与,促进了大同这一边境市场的形成。大同商业的发展,还得益于明初山西境内一条从南京沿水马驿路经省府太原北行,过代州雁门驿至大同府的邮传驿道,这也为货物流通提供了便利条件。

在上述因素影响下,大同商业十分兴盛。府城之内,以四牌楼为中心的“十”字形街道上店铺林立,人流、物流熙来攘往,“繁荣富庶,不下江南”[4]。明正德《大同府志》中亦有记载:“其郡城内,藩府有常禄之供,将士有世禄之养,商旅辐辏,货物涌贵。虽曰穷边绝徼,殆与内郡富庶无异,而奢靡过之”。至今,古城内还保留有“柴市角”、“马市角”、“段市角”、“羊市角”、“油店巷”、“唐市角”等因商业发展而命名的街道。城内采集的明初“无文引王□□”、“私牙人闫西”罚砖亦可佐证其商业之繁荣。“无文引”是指王姓商人没有拿到贩运或销售绢、茶、食盐等货物的许可文书而受罚烧砖,这应该与上述实施的“开中制”有关。“私牙人”是指私下为买卖双方撮合从中取得佣金的人,由于明初朝廷最早对其采取的是禁止态度,所以“牙人闫西”因私下从事贸易中介活动而受罚烧砖。“牙人”做为商贸中介,是地方商贸繁荣程度的标志之一[5]。

至明天顺年时,处于边境商贸中心的大同府城,经济发展已近百年。每日这些北上南下、东来西往的商人们长途贩运而来的各种物资,源源不断地进入大同。由于古代实行严格的“夜禁”制度,城门朝开夕闭,商人们及其所带物资会在城门外附近休憩整顿,以待次日进城。这样天长日久,城门外附近便出现了房舍、驿馆、车马店、客栈和繁荣的集市,形成了活跃的关厢。城镇繁荣的背后是人口的大量增长,此时,府城南门和东门外的居民应该不在少数,道路两边店铺密集,财货屯聚。在受到蒙古的侵扰与掳掠时,保护南关和东关一带的经济发展就成为修筑关城的主要原因了。

南关城“丫”字的城池形状亦可佐证其是因关厢而呈现的。古代城池的修筑,在规划布局上,除少数由于山川地形的限制外,大都受着《周礼·考工记》“王城”建制这一标准的影响,总以方整为主,之后的城池建设大多数都遵循古制,基本上是方形的或略为长的方形。大同汉代、北魏、唐、辽金的城池构筑,在布局上都是方整格局,直至明代大同府城、北关城以及东关城平面布局也依然为方形,唯独南关城呈现出奇特的“丫”字形。府城向南一带,地势较为平坦、开阔,其城池规划显然不是为地形所限,其不规则形状产生的根本原因还是由于关厢形成的范围所导致的。首先,关厢都是在商业背景下自发形成的,商业空间有呈带状线性的布局特点。东关紧临御河,向东带状发展受限,其关厢范围适合修筑成方形城池。南关因地势开阔,从南城门入城的晋南与内地商贸,在城外沿路两侧形成南北狭长的关厢,商人的趋利性造成越靠近府城东西范围越宽,远离府城东西范围变窄,如果筑成方形城池,经济上不划算,可能经济实力也不允许,此时的蒙古人掳掠又仅为物资财富,实际情况也不需要。所以,只要把城南居民繁庶和货物屯聚的范围纳入城内即可;其次,南关城等级较低,不必像府城对形态有高规制的要求,且蒙古人侵扰不断,保护关厢需求迫切,只能缩减工程量并放弃了对礼制的要求,使得南关城在实际修筑后平面呈现出“丫”字形。

三、为何不筑西关城

北关城修筑在府城御敌的主要方向,目的是基于主城的安危,反映了较为明显的军事因素。东关城和南关城修筑目的是保护城外因经济发展而形成的关厢,反映了较为明显的经济因素。为何不修筑西关城呢?这主要是因为府城西门并未形成足以让官方花费巨大人力、财力来保护的关厢。根据现代城市地理学理论,任何一座城市,在对外联系方向上,存在由多个方向组成的力场,不同方向的力场的强度通常是不均衡的,其最主要力场所指的方向即为城市的主要经济联系方向,城市的实体地域会沿着其主要经济联系方向延伸[6]。这一规律对于古代城市同样适用,大同府城四个城门外的关厢发展并不均衡,从数次增高加厚南关城来看,南关经济发展最为充分,东关次之,这也与明代山西境内绝大多数州县的东、南方为主要经济联系方向相一致。因此,基于保护“居民繁庶,货物屯聚”的东关与南关而筑关城,经济欠发展的西关则会放弃筑城的打算。

大同府城在明蒙军事冲突背景下修筑的三个关城,既有军事上的需要,更是受到商业发展的影响。其与主城互成犄角的布局,又使得整体军事防御功能更加完备,终明一代,始终处在明王朝抵抗北方游牧民族入侵的第一线,有效地维护了北部边疆的稳定与内地的安宁。

注释

[1]檀文佳、何依《从边缘到客厅:关厢演变特征与发展策略研究》,2018 中国城市规划年会。

[2]郝平《明蒙军事冲突背景下山西关厢城修筑运动考论》,《史林》2013年第6 期。

[3]陈晓虎《明清北京城墙的布局与构成研究及城垣复原》,北京建筑大学学位论文,2015年6月。

[4]《山西通史》明清卷,山西省史志研究院,山西人民出版社,2001年6月。

[5]高叶华《明代“牙人”“牙行”考略》,《重庆师范大学学报》(哲学社会科学版)200年第2 期。

[6]周一星《主要经济联系方向论》,《城市规划》1998年第2 期。

——府城鼓楼现状调查与保护对策