川西北笔记

羌人六 羌族

笨女人的诗篇

去年,为即将开始创作的一个中篇小说准备素材,我信手写了篇千把字的草稿备忘,篇名叫《封口胶》,写的是我在媳妇老家偶然遇见的一个中年妇女的故事。信马由缰,即兴为之,写得一般,散文不像散文,小说不似小说。

中年妇女叫“索蓉子”,白鹤村的乡亲父老们都这样称呼她。

从未打听过索蓉子的本名,但我肯定,“索蓉子”不是她的本名。人如草芥,一个人的名字又有什么关系?不过是个符号而已。

媳妇老家和索蓉子家一个村,又在一个丘陵上,距离说近不近,说远不远。每次,只要我们回去,就脚不沾地。索蓉子总比凡人多了几双眼睛似的,都会知道,并且总是一阵风似的跑来串门。

“欢娃子回——回——回来啦!”索蓉子欢欢喜喜地招呼,仿佛回来的是自家亲戚。

媳妇就答应,说,“我回来啦!”

招呼完,又继续喜气洋洋地招呼,“刘勇回——回——回来啦!”

于是我只好客客气气地回应,“就是!”

说完,索蓉子又继续招呼,“小石头回——回——回来啦!”

小石头听了,望着笑得合不拢嘴的索蓉子,啥都没说,一个劲儿往我们怀里躲。

“小石头都这么大了哦!娃儿,个子好——好——好高哦,跟刘勇一样哦——哦!”

岳母说,“喊你女子也赶快嘛!”

索蓉子说,“好的!”

从人们口中,我开始断断续续了解索蓉子。这个索蓉子,其实是个普通得不能再普通的乡下女人。普通乡下女人的命运索蓉子一样不缺,男人、庄稼、女儿、连绵不断的家务活,甚至还有寂寞。看得出来,索蓉子是个寂寞的女人,至少,我没有见过像她那么爱串门的女人。据了解,索蓉子出生前打过引产针,准备流产的,结果命大活了下来,身体上却留下了永远的“后患”——小儿麻痹症。索蓉子的残疾不是妈妈生的,也相当于妈妈生的。这导致索蓉子说话不利索,脑子不太灵活,大多时候性格像小孩,贪玩。

索蓉子的家事像风一样钻进耳朵。

索蓉子有个女儿,人很漂亮,大学毕业了在城里当护士,因为嫌弃,平时都不爱回老家。就是因为了解到这个,我才心情复杂地写了篇《封口胶》。

索蓉子的男人爱打牌。索蓉子二话不说冲到镇上掀了桌子,把男人赶回家!

索蓉子的男人夜里不跟索蓉子睡觉。索蓉子力气大,就把男人抱到自己床上,坚决不同意分床。

人们喜欢拿索蓉子开玩笑,索蓉子却从不生气,她几乎不知道生气什么样子吧。那些不正经事好像变得正经了,那些正经的事反而又有些不正经。按照世俗的标准,索蓉子是个笨女人,可是,有时我也忍不住怀疑。比如那篇《封口胶》发表之后,又天上掉馅饼似的得了一个小奖,领了几千块稿费,我暗自许诺给索蓉子买点水果,毕竟,这里面也有她的功劳。于是我真的买了水果拿给索蓉子,从她收下礼物的那份庄严和利索,就能看出来,这个女人,其实一点不笨。

在白鹤村,人们说起索蓉子,总是一致地交口称赞,说这个不幸的女人“旺家”,是个“带福气”、“带财”的女人。人人几乎都能作证的例子,就是索蓉子家里养的牛羊总比别人家的牛羊肥壮,一般人家的牛羊地里认认真真放养一年,还不如索蓉子懒懒散散把牛羊放养半年的效果明显。

人们似乎对此并不感到神奇,而是觉得不可思议。原因是乡下土地辽阔,畜生吃草地方多,很多人家都把牛羊整天整天地搁在外面,也不拴绳子,任其自由发挥,天亮时出门,天黑时回家。索蓉子也要放牛羊,索蓉子却不一样,索蓉子喜欢偷懒,索蓉子喜欢玩,索蓉子每天最爱做的就是把牛羊赶到地里,找块地,只要有草的地方就行——然后把牛羊一头头分散地拴在某棵树上,然后满村子游荡、串门,玩够了天黑了这才把拴在树上的牛羊赶回家。

从人们说得咬牙切齿那个样子上,我相信他们真的没有说谎。

一度,我也为老天有眼、上苍是公平的、索蓉子与生俱来的某种魔力这一类想法而暗暗热泪盈眶。因为这个事实,索蓉子似乎不普通了,成了神话般的人物;因为这个事实,我甚至理解了村里人因此愤愤不平地说索蓉子是个笨女人这样完全不符合事实的评价——对呀,那么多吃草的好地方,聪明人哪会那样把牛羊用绳子拴在一棵树上整天整天地“折磨”!通过那些可恨的绳子,索蓉子家的牛羊,整天整天地关在了地球上!关键是,还比别人家的牛羊肥壮!

偶尔,索蓉子家里那些牛羊,被拴在一棵棵树上吃草的身影,会在我脑袋里闪烁。

直到最近,我终于想透了一个道理,也破解了索蓉子身上的“神话”。同样的土地,同样的吃草,牛羊旗鼓相当,为何别人家自由自在的牛羊不如索蓉子——一个看似懒散愚笨的乡村妇女喂养的肥壮?答案很简单,就是因为那一根绳子,那一棵树,那无论是站着、躺着、睡着哪儿都去不了的整天整天的时间,索蓉子家的牛羊唯一能干的事,就是在老老实实地呆在它们的生命附近:

安静地吃草。

毛线棉鞋

月初,我和妻子将年纪尚幼的孩子留在老家,劳烦母亲帮带几天。

孩子自出生以来,从未离开过我们眼皮底下半步,万般不舍,但又想着孩子终归要长大,要独立,才终于狠下心来。这样做,也是希望孩子能在老家好好玩几天,城里虽热闹,但那热闹形同虚设,并不会让人感到真正的快乐。在老家,兄弟已有两个女儿,让小石头和小侄女们一起,也算是有了玩伴。

孩子不在家,家里清静不少。作为父母,我们心头没有丝毫清静过片刻,老是放心不下孩子,老是牵挂着孩子。今天,我们打算回老家,将孩子接回城里。每次出门,我都要带一两本书,消磨时间。她开车,我坐副驾驶翻书,是一部美国人写的长篇小说,红色的封面仿佛一团滚烫的血液,书名叫《基列家书》。书很棒,精彩的开场白,猫爪一样,一下子抓住了我的眼睛,抓住了我的心。

昨天晚上,我对你说,说不定哪天我就走了。你问:“上哪儿?”我说:“到主那儿。”你又问:“为什么?”我说:“因为我老了……”

老家正在兴建一条连接绵阳和九寨沟的高速路,来往车辆多如牛毛,加之去年暴雨损毁不少路面,原本逼仄的柏油路,显得异常拥堵。在经历漫长的堵车之后,下午,我们终于抵达老家,回到已是寒风凛冽的群山绵延的故乡。

晚饭后,在厨房里将碗筷收拾好的母亲兴冲冲步入她的卧室,变戏法似的拿出一个干干净净的塑料袋子,袋子里装着一双鞋。想必,母亲是害怕灰尘把鞋弄脏,才想出这样一个看来就是不用她开动多少脑筋,不用她花费多少力气,也能想出的好办法。办法极好,简单、有效,却让我心头暗暗发笑,笑母亲的多余和迂腐,不就是普普通通的一双鞋嘛!鞋子,不就是拿来穿的吗?都什么年代了,母亲还这么老土,居然去心疼一双鞋子,把鞋子当人一般的心疼,简直,有些过分。

母亲这大半辈子坎坎坷坷、风风雨雨的,吃过不少苦,受过不少难,也因为穷,好多年都在村里最抬不起头,却偏偏又是个眼底容不下沙子的人,不要说沙子了,就是灰尘也不行。母亲勤劳、节俭,也极讲究卫生,再忙再累,也要把家里拾掇得井井有条,一尘不染。母亲的口头禅,就是“笑脏不笑烂”。毫无疑问,这些年,家里连累最多的,恐怕非扫把、抹布、洗衣粉莫属。我一直有种印象,仿佛,母亲是为了通过这样一种方式,让家里那些物什的反光,把家里的贫穷擦得更亮。

只是,如此费尽周折地呵护一双鞋子,有些画蛇添足。倒好像这不是一双简单的鞋子,而是一双神奇的鞋子,一双不装在塑料袋里就会自己飞的鞋子,一双不装在塑料袋里就会自己长出脚来自己帮助自己走路的鞋子。

“妈,小心点,看住它,可千万别让它自己跑了!”

这句话,差点就要从我憋着气的喉咙里破土而出,在空气的皮肤上长出一串鄙薄的笑声。

母亲把鞋子从塑料袋里取了出来,我才终于看清,那是一双崭新的毛线棉鞋。看得出来,鞋子是亲手编织的,不是那种从机器从流水线上下来的鞋子,做工很精美,颜色也洋气。

不用去猜,编织这样一双有模有样的毛线棉鞋,肯定花费了不少时间和心血,也必然经历了无数次的穿针引线。我相信,鞋子就像人,有的人可以一辈子驻守故乡,有的人注定一辈子流浪,有的人则介于二者之间,既无法回到故乡,也难以安心流浪;鞋子,也是有命运的,有的鞋子只能在家里穿,有的鞋子注定在外面穿,有的鞋子,既可以在家里穿也可以在外面穿。母亲拿出的这双毛线棉鞋,最大的特点是暖和,并且,完全不可能在外面穿的,一看便知。

基于这样一种认知,再看母亲,她还真像是一株刚刚破土而出的人形植物;又忍不住地心疼、心酸、心痛。其实,街上去买这样一双毛线棉鞋,比起全部的付出,成本会少去很多,用那样多的时间和精力,是不划算的,杯水车薪,还浪费生命。

然而,母亲却石破天惊地告诉我们,这双毛线棉鞋不是她做的。她说,是你成舅舅他们送的,上个月他到城里治病,你们不是给他买了件衣服吗,他们一直记着,感谢得很,这双毛线棉鞋,是你舅母亲自做的,喊你们收下!

成舅舅,母亲的表哥,印象里,在故乡之外这些年,其实都没真正碰过几次面。三年前,我打算在城里买房,首付凑来凑去,仍然缺一大笔,已经提前交过预付款,箭在弦上不得不发,便厚着脸皮四处借钱,问了许多城里的朋友,都说没有。故乡呢,很多亲戚熟人知道我要买房,没等我说什么,早已躲得远远的,还奉送了不少闲言碎语,大概意思就是,你既然没钱,在城里买什么房子呢?那种躲,自我父亲意外去世的这些年,我再熟悉不过。但凡事总有例外,平日与家里往来甚少的成舅舅,得知后二话没说,拿出几万块钱,帮助我解了燃眉之急。第二年春节,将钱我如数奉还,还按照银行利率给了利息,其实不多,六百块钱。还钱的时候,成舅舅却坚决不要那多余的利息,没给成。我后来想出的主意,就是把这几百块钱当新年钱偷偷塞进成舅舅孙儿的裤兜,然后扬长而去,没想到,第二天,成舅舅走到家里,亲自把那笔钱还了回来。这些年,成舅舅一家人也没少帮我们家干活,嫁接地里的梅子树,打树上的核桃,却从来不计报酬……

上个月,听母亲说成舅舅来城里医院治病,便有心去探望,在去医院的路上,刚好遇见一个路边摊打折——原谅我如实坦白,妻子提议,不如给成舅舅买件衣服,实惠,也实在。自然,买的衣服也是很普通很便宜的那种,几十块钱,而已。

在空气的皮肤上,母亲手底的这双毛线棉鞋,陡然弥足珍贵起来。比起我们仅仅是作为人之常情却也微不足道的感激,这双经由舅母亲手做的毛线棉鞋,是如此的庄严和温暖。

这次回故乡,目的是接孩子回城里去的。潜意识里,我是想通过这样一次锻炼,让孩子去认识和接受他父亲的故乡。可是,所谓的故乡又在哪里?是脚下这地震后千疮百孔、面目全非的大地吗?我不确信。

面对这双毛线棉鞋,我禁不住热泪盈眶。我深信不疑,这双其貌不扬的毛线棉鞋,就藏着一个久违的故乡,一个朴素、温暖和动人的故乡。

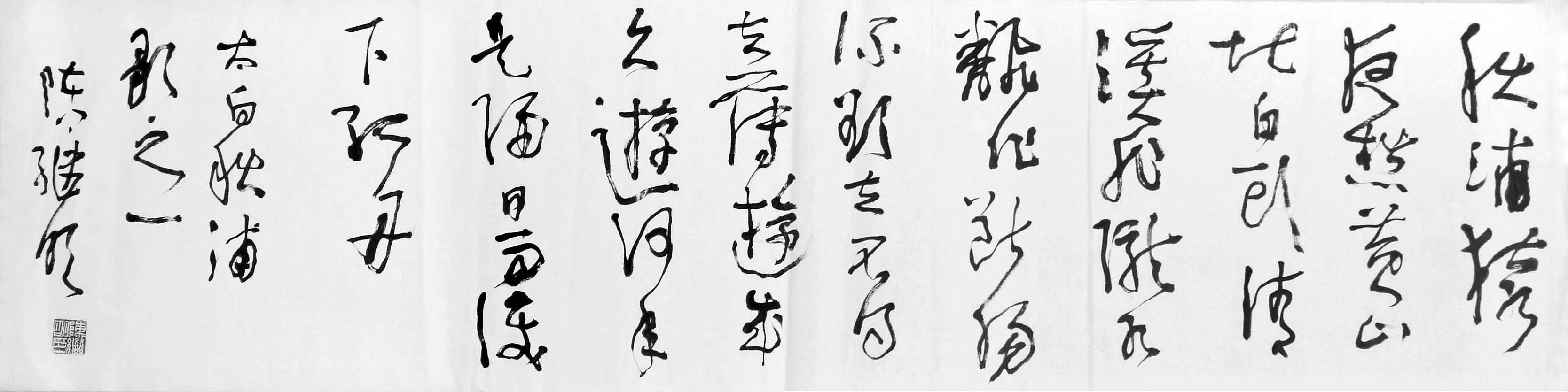

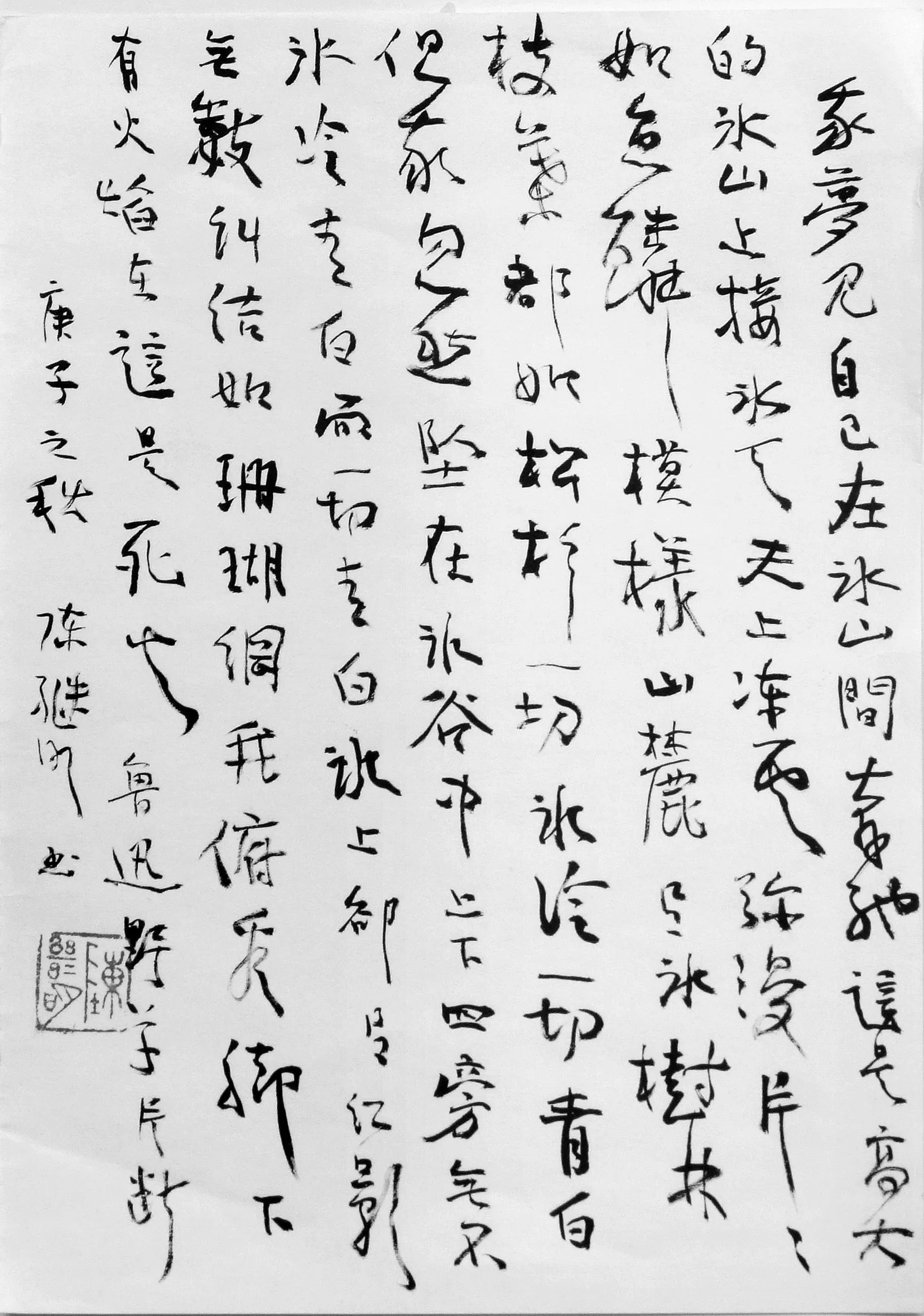

陈继明 书法

我百倍珍视这双毛线棉鞋,无论身在何处,我想,只要把它穿上,暖意便会鲜花般在心头盛开,大地上的游子就能走回自己真正的故乡。

理发记

七月闷热的一天,轻轻的我走来,将理发店的玻璃门推开,轻车熟路钻进三里村这家熟悉得就像老朋友似的理发店。玻璃门在空气里“哗”地微微响了一下,只是一下,于是,我默默松了口气。每次,推开类似的玻璃门,我都会变得无比小心,江油关一道教过书的兄弟伙乾哥,据说早年就曾因聚会酒精上头,撤票时把人家饭店玻璃门撞个卵碎。吃完饭,喝过酒,给了钱,自己把自己带走理所当然,醉醺醺的兄弟伙,却差点把人家的门也都一起带走。当然,意外的诞生不能说是单方面的错误,不仅是因为当时他没注意,或者主观即便有想趁玻璃门不注意的嫌疑,错误的降临也是因为,玻璃门自己硬要固执地选择留下,最终,导致自己把自己撒了一地。

两个理发师都在忙。垫着凉席的沙发上,一个穿着白T 恤的年轻人翘着二郎腿,跟两个理发师兴致勃勃地聊着天。看不出来他是在等待理发,还是理发师的什么朋友,这与我有屁的关系?我这么想着,随随便便找了个座位安顿好我需要好好舒服一下的屁股。

这家店,我算老顾客了,在绵阳这些年,头发基本都在这里剪。其中一个理发师手艺不错,能剪出我满意的味道,虽然,我对发型没有太高的要求,人一旦到了某个年龄段,样子不样子的,其实也没了什么意义。经营理发店的两个年轻小伙是老家人,还有一个学徒,中江的,说起来,来三里村这家店理发也是出于情谊,照顾老乡生意。

“你稍等下。”理发师老乡说。

“好的,不着急。”我假装耐心的回答。其实,我属于世界上最受理发店欢迎的那类顾客,每次理发,我都是主动而又反复地提醒理发师省略剪发前不必要的洗洗按按,直奔主题,为的是尽量在花钱这件事上节约一点时间,不然,钱也花了,时间也花了。平常时间,我每天都要洗头的,也用不着如此麻烦。嘴上不着急,其实是假的,我巴不得一分钟搞定我的头发。

二十多天前,我才在这里剪过头发,转眼,头发又长回来了。很多时候,我忍不住怀疑,我的头皮比真的土壤肥沃,因为头发长得实在太快,比庄稼长得还快。记得,上次来理发,我还特地提醒过理发师,店上这道玻璃门携带着某方面的风险,应该稍稍丰富一下灵魂,因为它太空太透明了,除了它自己,居然一点提示和标志都没有,没准儿,哪天就会祸害我兄弟那样的人。二十多天跑马过去,玻璃门还是老样子,什么都没长点出来,真是浪费口水。

很快,轮到我理发。我摘下我的框架眼镜,理发店的内容便模糊起来,这个时候,只有耳朵兢兢业业依然坚守岗位,能够清晰地读到任何爬过空气的话语。

“东哥,听说,花园五队那边小姐整体搬迁了,晓得不?好像搬到了……”身后沙发上的白T 恤忽然卖关子似的问道,考试考了一百分似的,似乎还挺得意。

显然,给我理发的老乡,就是“东哥”。

听到这话,我的脑袋瞬间炸出一片惊雷,感觉这已不是我熟悉的社会。读过《金瓶梅》,也听过花园五队。没想到打扮周五正王的白T恤要这样问。当然,其实也没什么,我的沉默表达着这个没什么。

然而,东哥像是没听见,他跟旁边的学徒抱怨似的说:“你为啥用我的推子?”

“都是推子,有啥区别!你这个好多钱嘛,我给你拿钱买了!”肉圆子似的学徒大气地表示。

“你有好多钱呢?摆出来我看看!”东哥说。

肉圆子似的学徒沉默了。

“不是钱不钱的问题,我的推子用了七八年,其他的用不惯,这个推子虽说不管钱,但我要卖,肯定喊高价!”东哥接着说。

是啊,为啥要用他的推子?!我心里也跟着抱怨,毕竟,是在给我理发。叫“东哥”的老乡另找了一把推子,给我理发。想着这完全像是在拿我做实验,心头,不由得划过一道闪电。

空气沉默了片刻,话语又缓缓淌入我的耳朵。

肉圆子似的学徒跟白T 恤说:“兄弟,你刚才说啥小姐,小心艾滋病哦!”

白T 恤说:“我说城里的小姐搬迁,嘿,我是找房子的时候,听房东说的,就在我租住的房子楼下,但是,不关我啥事。”

东哥说:“你们好奔放!”

肉圆子似的学徒跟白T 恤说:“不关你事,你的意思是说,你耍小妹不用花钱?”

白T 恤:“我当然不用。”

肉圆子似的学徒:“该你傲娇,我也不用,老子啥都缺,就是不缺女人!”

空气里涌来一阵邪恶的笑。

“我呸你们!”东哥说。

白T恤莫名其妙地说:“东哥,你装啥正经!要不,我哪天带着相机约你一起去爬山!”

东哥一头雾水,说:“你喜欢爬山?这个爱好不错。”

白T 恤哈哈笑着问:“带着相机约你一起去爬山,你不晓得啥意思?真是太落后了!”

落后的何止东哥,包括夹在中间默默无闻的我。

东哥问:“带着相机一起去爬山,什么梗?我生意都忙不过来,爬个毛的山!”

肉圆子似的学徒笑哈哈地说:“啊,是不是要带两个妹儿,哈哈,原来你喜欢搞野战?我看,还不如酒店开房舒服……”

又一阵邪恶的笑。

白T 恤笑完,解释道:“这个话最近很火,你居然不知道?源头是一个电视剧,一个上门女婿不满岳父岳母的嘲弄,最后在爬上山顶的时候,装作拍照,一把将二老推下悬崖。一起爬山吗,其实是一种死亡邀约,意思是爬上山再把你推下去的那种爬山……”

自始至终,我一个字没搭言,他们把我忽略了,我自己也把我自己忽略了,像一扇卵碎的玻璃。

理完发,付了钱,小心翼翼推开玻璃门,然后,匆匆走出理发店。

天空阴晴不定,像是快放晴,又像是马上就要落雨。

灰色的云,灰色的天空,在我的脑袋上轻飘飘的,我的脑袋也是轻飘飘的。我像我轻飘飘的脑袋一样轻飘飘地走着,带着怀疑,走向推理。

灰色的云,灰色的天空,远远凝视着。如同一个什么事或者想法,在我眼底,慢慢有了它的轮廓。

我再也不想割菜籽了

已经好多年没割菜籽。那些年,菜籽都是我妈让我帮她割的,我抱着助人为乐的态度,帮我妈割了多少菜籽啊。

如果不帮我妈割菜籽,她就会骂我:“砍脑袋的。”

我爸在街上打牌输了钱,我妈也是这样骂。

我和院子里的伙伴在别人家的菜籽地里“洗澡”,“挖隧道”,“藏猫猫”;我们把别人家刚刚种在地里的花生挖出来一粒粒吃掉。别人,也是这样骂我们。就好像,我妈长到他们身上去了一样。

今年五月份,我才意识到,我已经好多年没割菜籽,我突然就想割菜籽了,我需要一块菜籽地,需要一把镰刀,需要一点好心情,甚至需要关掉手机。好多年没能割上菜籽不是我的错误,而是镰刀的错误,割菜籽的镰刀在我的生活里睡着了似的,我已经很多年没有见过镰刀。真是叫我大吃一惊,沉睡的镰刀在冥冥之中,似乎显示了,我已经在错误的道路上坚持了多久,走了多远。

遗憾都是可以弥补的,媳妇就高高兴兴开车带我回她娘家了。每次都是一样,这次到她娘家,天已经黑了。总是晚上才拢屋。她妈的比喻很形象:“每次回家,都跟做贼一样!”

媳妇八十多岁的婆婆不知道我是专门回来割菜籽的,她指着镇上的灯火神神秘秘地跟我们说:“你们看到了没有?镇上那些灯半夜三更都亮到起的!”

我们一头雾水。

隔了半分钟,婆婆终于难过地说道:“好费电呀!”

第二天睡到中午,又吃了午饭,又磨磨蹭蹭到下午两三点,我才想起,我是来割菜籽的,不是来度假的。我找了一把镰刀,就去地里割菜籽了。

割菜籽的时候,我想起我妈的话,我已经好多年没帮她割菜籽了,我很难过。于是,我一边割菜籽,一边自责:“砍脑袋的,家懒外头勤!”

盐亭的菜籽和平武的菜籽不一样。我老家的菜籽长得“精致”,像是浓缩过的一般,又细又矮,这儿的菜籽都是大个子,长得跟树差不多;我们那儿割菜籽是一把一把的割,这儿是一棵一棵的割。尽管这样,我还是割得很快,毕竟手艺还在。割到地中间,意外发生,我碰到一个鸟窝,鸟窝里四只刚刚出壳的小鸟,看到它们,感觉这个世界仿佛也没有诞生多久。但似乎有点晚了,因为我已经把那棵菜籽割倒了。鸟窝像一只惊呆了的嘴巴,看着我。我只是来割菜籽的,没想会这样,我连续退了几步,想让时间退后一点。

我把鸟窝高高搁在已经躺下的菜籽身上,但一切都晚了,她们说,它们的家长不会来了。

过了几天,帮她爷爷家割菜籽的时候,类似的错误,我又犯了一次,那鸟窝里,也是四只幼鸟。这些鸟,被她爷爷家的鸡吃掉了。

我吃肉,但活到现在,我连一只鸡都不曾杀过。割了巴掌大块地的菜籽,就破坏了两个家庭,让八只鸟失去性命。那八只鸟儿还没有长大,没有在这个世界飞过,就死了。那八只鸟儿今后会变成多少鸟儿啊,如果天空死了,我想我也是要负责任的。

真的,我很抱歉,我很自责,我再也不想割菜籽了。

为父记

早上,儿子犯了一个性质极其恶劣的错误:用他一岁半的巴巴掌“啪”地一下,冷不丁地打在我脸上,在我私有的疆土,埋下了一记深刻而不朽的耳光,令我无比沮丧。

事先没有任何征兆显示儿子会跟我来这一手,因此,我没来得及让一让,避开这难以启齿的羞辱。我在睡觉,我睡得云里雾里的,我他妈的睡得好好的,我儿子却故意找茬一样,忽然就给了我一巴掌,并且是打在我脸上,最要面子的地方。

平时,我都是被一种叫作生物钟的有灵魂似的东西叫醒的,今早上不一样,今早上叫醒我的,是儿子的耳光。在老家平武,在绵阳,在四川境内,在更远的四川之外,聪明人和傻瓜一样,遍地都是,但或许没有哪个聪明人会如我一样,把耳光想象出闹钟的形状。

胡子茬茬却也风平浪静的脸上宛如风吹过了一片树叶。醒来,我的眼睛压根没来得及划开空气的肚子,去看卧室里那些一直都在睡觉的家具,去看这些通常会在眼睛里走来走去的零食,我就已经意识到,树叶是从儿子的手掌上飘出来的。

时过境迁,原先被小区那些懵懂小孩追打总会远光灯一样主动躲得远远的儿子,不再畏惧江湖,胆子像是吃了什么有营养的东西似的,一天天大了,知道以牙还牙,知道欺负人了。前两天在小区,听说他莫名其妙地打了别人家的孩子,把我气得要死,现在还小,翅膀就这样硬啦!

即便我还是在原封不动的睡觉,死死的睡觉,我用我的脚拇指想问题,也会猜出脸上那刚刚路过的巴掌大的力气,是哪里来的!叶子似的飘过我脸庞的耳光,把我从一种古老的睡意之中,连肉带骨头的,完完全全地吐了出来,亮在空气的皮肤上。就像我爸当年把家里的钱傻傻地输在麻将桌上一样,我瞪大眼睛望着我的儿子,样子也是傻傻的,仿佛置身于暴烈的阳光,感受着生命这切肤的灼伤。

儿子犯了一个极其严重的错误,在这个刚刚翻过夜晚的普普通通的早上,年纪太小,他本人或许没有意识到,在他一岁半的时候,会犯下如此严重的错误,错误的面积或许不足零点一平方米,却让我感到我的难过,比有九百六十万平方公里的祖国妈妈还要辽阔。

儿子的错误后面,我想起身体里隐居多年的皱巴巴的童年,不知道脑袋为何长在肩膀上面的童年,我曾用一根小小的火柴,一鼓作气烧毁了外婆家的草楼,和草楼下面的猪圈。正如有人说过的那样,星星之火可以燎原!当时关在圈里的猪啊牛啊的命运,我是没有丁点印象,但事后,伤心的外婆在我腿上屁股上甩烂了一根篾条的情形依然历历在目,我不怪外婆,真的,要怪只怪,我干了件傻事,犯了一个特别大特别大的错误。时间是留不住什么的,我爱我的外婆,现在想起来,她像一截闪电那样老得那样快,我不得不怀疑,我的外婆,我亲爱的外婆,当年,把太多的力气耗费在了我的错误上面。我只是没想到,时隔多年,我能从儿子的错误里,再次眺望自己的错误,在这有限的人生里迂回,坠落,做梦,体味人间冷暖,走向自己不敢想象的时光深处。

人都会犯错,是这样的吧。儿子的耳光打得我一脸茫然。我是有点生气,但生气又是拿别人的错误惩罚自己,何必呢?!耳光的存在,一定携带着我的基因,或许,还有某些不为人知的原因?好在,睁开眼睛的时候,耳光的存在已经变得毫无意义。我看见的是,笑嘻嘻的儿子,正用一种不乏同情和使命感的眼神,望着他刚刚使过力气的地方,目光纯净、炯炯有神,像望着一个刚刚醒来的植物人。

耳光其实不疼,我只是觉得身体里有个人似乎因此偏离轨道作离心运动,就像一个轻飘飘的飞盘,被甩出老远老远。距离,只是一种感觉或者假象而已,我的在一堆零食里面走来走去的目光,忽然拐进了记忆的隧道。我试图通过碎片似的回忆,来稀释儿子在这个早上犯下的极其严重的错误。要知道,我的字典里本该没有这一记耳光的!

正如作为观众身在现场的儿子她妈在目睹了整个暴力事件过后,反复责备和教育地那样,儿子,你为啥打你爸爸呢?你怎么可以打你的爹!

儿子的妈像是我的另一张嘴巴,说了我想说的话。我因此发现,自己平时总是感觉无话可说的关键,就是在于别人已经帮忙解决了我的问题!

回顾儿子这一年多来的成长历程,我忽然觉得,他和这个世界之间的缘分,其实是和很多“没想到”连在一起的。出生前,岳父在村里找人算了一卦,铁板钉钉地说是个儿子。我们不相信,提前准备的是个女孩的名字,结果……第二个没想到的就是决定剖腹产的前一天,找人“看好了时间”的岳父告诉我们娃儿生在下午两点到四点命好。医院又不是自家开的,当然不会遵照我们家属方面的请求,第二天上午十点护士就准备把孩子他妈送进手术室,不知怎么回事,刚要进手术室的孩子他妈很快被挡在了手术室外边,有人来插队了,一位即将临产的产妇,情况比较急。我们只好等,中间又来了一位插队,结果就这样一等二等的,等到了下午两三点,儿子才终于顺利地生下来了,一切刚刚好,唯一没想到的是,我还要再取个名字;第三个没想到的是去年六一节当天,床上睡得好好的尚无自由行动能力的儿子会从床上摔到床下去,卧室的瓷砖硬邦邦的,幸好,儿子和枕头一起落地上,毫发无损,令人心疼的是,这个月,已经能在床上睡出七十二种姿势的儿子,又摔了两次……

望着犯了错误却毫无愧色的儿子,我的心一阵哆嗦,仿佛那一记耳光不是打在脸上,而是打在心脏。

冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍,我只好把心酸往深心里塞!

实话实说,我真是懵了!但事实已经无可挽回,我唯有接受。

过了好一会儿,媳妇像是想起什么似的,忽然跟我说,儿子怕是把你脸上那些黑乎乎的痣,当成了蚊子!

这段时间,儿子的精神劲儿越来越足,该睡觉不睡觉的时候,我们就故意神神秘秘地跟他说,家里有蚊子哦!然后巴掌照着巴掌猛的一拍,“啪”。儿子一下就老实了,儿子害怕蚊子,眼珠儿滴溜溜转得飞快。自此,儿子学会了一件事——打蚊子,一边打,嘴上还一边啰嗦个没完。

媳妇的话让我不由得“哎呀”了一声,然后瞬间释然。很自然的,我走到镜子前,看了看自己那张群英荟萃的脸。

昨天今天

凌晨,等待日渐顽劣、自我意识越来越强的儿子睡下,卧室悄然爬出一串葡萄似的朦胧呼吸,女人才如释重负般地躺下,打开她冷落已久的手机开始在虚无中漫游、闲逛,享受生命里难得的自由时间。我的脑海不由自主地闪出这样一幅图像:一个失去自由的人历尽煎熬,终于再次抓住属于自由的那根稻草,回到岸上,得以喘息。天天如此,日复一日。因此,我想起儿时窘迫而又不得不强作欢颜、打起精神下地干活的父母,想起昨天今天,生活如此不同,又如此类似。

“我不过是为了你们。”

脸上皱纹如云涌现的母亲如此阐述存在的体验以及我们内在的关联,像在总结她潦草大半生里最为值得炫耀的一件事。母亲说话的时候,她的嘴会飘出一朵柔软的云。闲暇之余,我的脑袋里总会飘出一个这样或者那样的母亲,她有时候长着外婆的样子,有时候长着岳母的样子,有时候又长着母亲自己的样子,她们是同一个母亲。愧疚如同体内滋生的疲倦,也多是想一想就过去了,想一想,就好了。总是这样。断裂带,或者她的遍布丘陵的老家那些常年在外打工的人,故乡,可以放一放,尊严可以放一放,儿女情长可以放一放。世界上的父母,也多是可以放一放的。是的,我总是有这样那样的道理,把母亲放一放,把她远远地放在故乡,让她和她的菜园、病痛、委屈们一起生活。

我拥抱着我现在的生活。仿佛暗中有一根结实的缰绳,把我们连在一起。

夜深了,那些白日里疯狂而又提心吊胆的玩具已在客厅里疲惫地睡去。

那些像是野人掠过的现场,也被黑夜的纱布,挨个儿地收拢、缠住,纳入它的皮肤。

玩具们和孩子都睡了。

深夜里,均匀地呼吸正赤脚穿过我们的生命。

窗外,楼群之上的航空障碍灯在如水的夜色里,眨着它充血的眼睛。

女人手中那块携带着某种科技含量的手机,是一块碎片。她和手机在深夜里袒露出来的亲昵关系,弥漫着一股同病相怜又惺惺相惜的味道。生活像是重新洗了一把牌。现在,一个母亲重新变回了一个女人,一个父亲重新变回了一个父亲,这让人耳鸣不已的空间也像是经过再次的装点,变回了古老的伊甸园。

女人一边“闲逛”,一边开始兴致勃勃地与我谈论一种预防小孩摔下床去的睡袋。她身上似乎蜷缩着全世界女人共有的特征,这样的时辰,我才会感觉她不是孩子的妈妈,而是一条巨大的蛇皮袋子,可以装进任何东西。她给儿子买东西的欲望和我身体里最原始的欲望,即便不是共同体,也是一个妈妈生的。

要那个睡袋干什么呢?我说。

为了儿子喝水我们就专门给他买一个杯子,为了他吃饭我们就专门给他买一个碗,为了他快乐一点我们力所能及地给他买他任何喜欢的玩具和糖果,为了他一个人我们心甘情愿地奉献了两颗心,现在,为了能让他好好的睡觉,我们又必须再买一个睡袋!我说我们家都快装不下了床上不是睡得好好的吗给他买睡袋干什么呢?

女人第一句话说,你不懂。

女人又一句话说,那你买那么多书看不完的书你没看完你不也是天天买书的吗你买那么多书干什么?她说话的样子,让我想起儿子的另一张嘴。

我不能再吱声了,我的脑袋就像我迅速膨胀的书房,我的脑袋已经被这些话塞得满满的,我吱声干什么?

确实,一张大床已经装不下也不能满足儿子睡觉的各种姿势,对他而言,就是用一个操场当床,也显得相当的小了。

有时,夜里醒来我会突然地吓一跳自己,睡着睡着床上就多出来这样一个小小的人,想着都觉得震惊。欢欣与幸福的颜色不再是最初那种生机盎然的绿。我忍不住把脸一寸一寸地凑到他的面前。

眼皮底下,这个熟睡的家伙,自出生以来就开始切肉一样切着我们的时间,将我们一点一点切成碎片。这一刻,我深深感到,我不过是给自己制造了一个债主,而我,不过是他的一个活在空气里的人形钱包。皮肤下,涌动着的却是一种近乎愚蠢的幸福。

家里的积蓄如同干涸的鱼塘,散发出古老的忧愁。我在寂静里沉默着,仿佛自己是一株正倚着饱满耐心生长着的绿色植物,任凭自己隐匿在比一个小家庭、一间卧室、一具肉体更小的角落里,出于某种忽如其来的内疚。就在今夜,我偷偷把一笔足够支撑半月房贷的钱,全买了书,当然都是我想要的,和它们一起走下去,走过一天又一天,可能,会走到猴年马月。

哎呀,我还是不买好啦!女人忽然自责般地吆喝起来,吆喝的过后,我看到她把自己和刚才的那个自己分裂了。好像我们之间的沉默,需要这样一种分裂,才能继续往下走。

往下走。这个秋天,我在北京参加一个会议呆了几天,去超市买烟,掏出手机扫二维码付钱的时候,大叔模样的收银员眼睛久久落在我的手机上面,语气略带惊讶和嘲讽地问,小伙子,你用的苹果几?

我像追随我的手机,其实早已忽略了岁月。我不知道它是苹果几,我好奇的是他的问题。

当时,我勉强回答说,苹果四,或者五吧,你说它是苹果几就是苹果几。

女人说,你的手机是有点过时了,人家是想笑话你吧!

我说,也许是,也许不是,我不知道,也不在乎。

在北京开会几天,适逢第十届茅盾文学奖颁奖,去了现场,地点是中国国家博物馆。

我想,当然,也许是那样的,就像那些久经岁月的文物,它们或许永远都不知道,也不在乎,自己是否是一件文物。

女人说,花钱换一个吧。

我在我的黑夜里,摇着头,说,不。

陈继明 书法