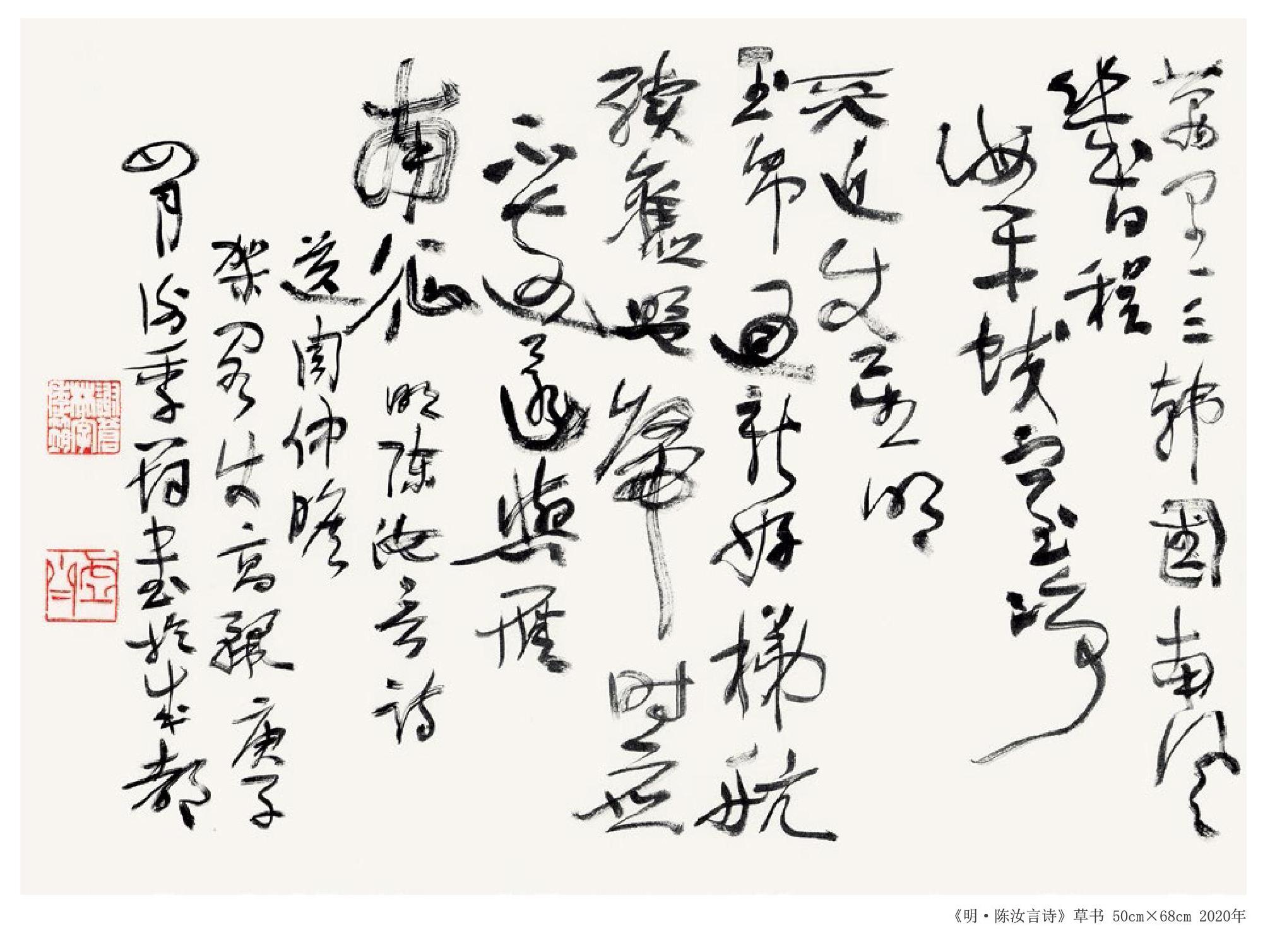

书法学习与创作漫谈1

谢季筠

书法,源远流长,被誉为是“中国文化核心的千年艺术”。它既实用又有艺术品质。在内容上,它可以表达人的思想和情感;在形式上,它可以表现点、线的结构与力度之美,是“无声之音”,是“纸上的舞蹈”,有着独特的美学特征,凝聚了自然之灵气,其中最重要的是“书为心画”一一它是心灵的艺术。

书法就是汉字的书写与表现,篆隶草楷行五种字体即是汉字发展过程中演变与衍生出来的。因此,书法基础的学习首先是对汉字造型基础与造型规律的学习。书法的基础学习无非就是临摹与创作两大部分,临摹就是常规说的入帖,创作就是出帖。在临帖的选择上,无论哪一种书体,无论哪一个时代,无论哪一个书家的经典作品,初学者在选定之后就应该共同遵守一个临帖的原则就是“由简到繁,由浅人深”,即由简单到复杂,从表面到深入。唐朝孙过庭的《书谱》中写到的:“初望殿堂,但求平正,既知平正,务追险境,既能险境,往复追寻,渐悟妙境,思虑通审,志气平和,风规志远,才见天心,求艺无,可胜言哉。复归之际,人书皆老。”道出了学习书法“由平至险,再由险至平”的三个阶段也恰恰印证了书法应由简到繁,由浅人深。从宏观的角度看,临帖初期,应尽可能的从笔法过渡到结构最后到章法,一步一步地去全方位的临摹作品的精髓;从细微的角度来看,初期的临帖要注意用笔的过程、起笔、运笔和最后收笔的形态以及笔墨转折的变化。从技术层面来说,这就是书法上的“实临”,这是一种分析式、解剖式的学习方法。

走过了书法的“实临”阶段就过渡到书法的“意临”阶段。与其他艺术不同的是,书法有很强的技术性,这就对书法家的熟练程度有了更高的要求。随着时间的推移和临帖作品量的增加,书写的速度就会变快,而快就是熟练的标志。在书写速度提高之后,书写就不再是一板一眼,一字一句的去临摹原作品,而是带有自己想法随意性的创作。“意临”就是在随着熟悉程度的提升,临摹者选择书法作品中的某一个方面如:作品结构的特点、墨色、墨法的变化等来进行的临摹。在“意临”过程中除了选择具体某个方面来进行临摹之外,更应该注意的是要进行探索式的临帖。探索式临帖其实很简单,例如用写行草书的笔法来写隶篆楷就是探索式临帖的一个方面,从更高的层面上来说这就是书法的创作。探索式临帖要潜心体味和把握诸家书法的笔势、字意、用墨和章法,追其源、穷其理、化其形、得其神,此后,精心临摹,反复对照,在追求形似的同时,更去领悟其中的神韵.把自己的情感融于墨中,再倾泻于笔端。

古话“勤学好比春院之草,不见其长,却日有所增”“日计不足,岁计有余”是在说勤学的重要性。于书法而言,勤学的重要性不言而喻,书法的学习与创作是一场毅力的战争,在书法的学习与创作的道路上,天天微小的变化我们肉眼无法看见,但日积月累,量变必然达到质变。中华文化博大精深,源远流长,书法精品目不暇接,我们可以多多欣赏历代书法大家的传世之作,多品鉴,多玩味。但在书法的学习与创作初中期,要“先专精,后广博”应该有目的性的去选择一到两种适合自己的书体进行深入的学习再到后来的全面学习。在选择上最好秉承“动静结合”的原则。篆书、楷书、隶书是属于静态的一种书体,而行书、草书则属动态的一种,“动静结合”就是在动态和静态的书体中各选一种来进行临摹与学习,从而更加顺利的从书法的学习过渡到书法的创作。

如今是信息大爆炸的时代,网络上传统书法资源汗牛充栋,但这却极其容易误导书法学习者,这就要求我们要提高自己眼睛的鉴别与审美能力。首先应多看不同书体、不同书家的作品,参加不同的书画展,甚至于出行游玩也应注意不同地区的碑帖、匾额、对联。随着眼睛观赏作品数量的增加,鉴别与审美能力自然也就提高了,也就能成功的分辨一幅作品的优秀与不足。在临帖的过程中,掌握规律也是不可忽视的一方面。不同书体之间有各自的规律,不同书家也有不同的规律,结构的规律等都是我们我们应该重视的。其次是要学会对比,学会举一反三,学会作品与作品、字与字之间、聚散、轻重、大小、线条、章法、墨法的对比;学会不同时代、不同书体、不同书家风格之间的对比。从最初的临摹作品上来说要选择书法名家的优秀作品,如“二王”行书作品就是一个很好的选择。临摹大家的作品会从一开始就为书法学习者打下了一个良好的基础,会提高学习者对书法作品的“免疫”能力,对其他作品会择其善者而取之。

中国古典诗词和书法艺术,在人类多元文化格局中,其所占据的位置是极为重要的,它体现出一种只有东方才能有的美学观和艺术观。近年来,有不少重要的艺术现象实例可以证明一个问题,就是东方艺术中(当然包括书法),始终包含着某种飘逸雅脱、古淡绝伦的“道”境,或者说“禅”意。书画同源,意为中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展,相辅相成,在画史上,以先秦诸子的所谓:“河图洛书”为书画同源的依据,唐代张彦远《历代名画记·叙画之源流》中说,“颉有四目,仰观垂象。因俪鸟龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分、象制肇始而犹略。无以传其意,故有书;无以见其形,故有画。”此为最早的“书画同源”说。《殷契》古文,其体制间架,既是书法,又是图画,近人郑午昌说“是可谓书画混合时代”。莽莽天宇、恢恢地轮,一切有形有影、有声有色的万象,都是书法家匠心的依据、创造的源泉,当然也是画家创造的源泉。书法注重气势之美、意态之美、韵律之美,可说是真正的抽象派艺术。中国绘画是充分运用书法艺术这种抽象手段的。书法的用笔是中国画造型的语言,离开了书法的用笔,就很难言中国画。书法家的感悟,直接影响着画家,书论正是画家用笔的基础教材。从而,中国画本身带上了强烈的书法趣味,国画的线条、墨韵,处处都透露着抽象之美,它有着独立的审美价值。也就是说即使离开了物象,单独地欣赏一笔一划、一点一块,都使人怡然有得、心醉神迷。

书法的学习与创作讲究“笔悟”与“心悟”。“笔悟”是指书法的技术层面,“心悟”是指书法家的精神层面。书法作品是书法家个人内心世界感情的流露和宣泄,张扬了书法家的个人气质与人格。由此延伸而出,书法的学习与创作要淡泊名利。“非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”独特的风格是书法家一生的追求,但风格不是来自技艺本身,而需要文化的滋养与精神的呵护。以人品提高书品,以人德孕育书德,用心灵写艺,用艺术写心,这才是一个书家的至高境界。在书法学习方面,要甘当老实人,能耐得住寂寞,守得住清贫。书法创作不应因纷至沓来的荣誉而自矜,而是应将更多的心思用在对书法审美本意的追寻和对自身书法风格的理性觉悟上,由“形而下”到“形而上”这是一个艰难的修炼过程。在如今市场经济大潮涌动异常、书法行情依旧是“几家欢喜几家愁”的语境下,老书法家依然要坚持书法为人民服务的正确方向,淡泊名利,谦虚谨慎,严于律己。如果书法家只懂得“一切向‘钱看”,整天追名逐利,唯利是图,即便写得再好,也会有损自身“光辉形象”,最终会遭人唾弃的。

综上所述,书法,是人们在对中国文学、文字、历史和词赋具有一定了解的基础上,运用特定的工具(包括笔墨纸砚)通过不同形式表达的文字书写艺术,它不仅体现了作者对书写内容的深刻理解,也体现了作者较深的艺术造诣和审美取向。首先,在学习书法的道路上要对传统要有的放矢地进行筛选,取法要高,领域要宽,合则取,不合则舍。一幅好的作品应该既有传统的根基,又有个性的发挥,而且字与字、行与行之间要疏密有致,顾盼有情,参差变化,因字取势,追求协调自然之美。其次,书法的学习与创作是一个缓慢的过程,一个人的书法成绩是不能预先知道和设定的,而书法家的书写风格也是在长期实践和练习中慢慢形成的。学习书法,并非一朝一夕、一蹴而就的事,需要日积月累。学习书法没有捷径可以走,要靜心从一点一滴学起,由笔画到结构再到章法,需要反复练习、坚持不懈。学习书法,可以使人的意志得到磨练。最后学习书法的心要纯粹,要简单。只有光明磊落,淡泊名利,如空谷幽兰般静静绽放,才能独自享受艺术世界里的那份宁静,那份纯真。(本文根据录音整理)