热点事件报道中的法律知识普及策略

白艳

摘要:热点事件能在较大范围内吸引广大公众的注意力,因而是普及法律知识的重要载体,如何利用热点事件展开普法活动是新闻媒体需要思考的问题。为此,可以通过将法律知识点与事件要素进行有机结合,请立法者、执法者和法学专家深入解读,把相似事件作为延伸报道进行比较分析等方式进行法律知识普及。在此过程中,还需要注意提升新闻记者的法律素养,注重事件报道的严谨规范,避免跟热点而引发的流量陷阱等。

關键词:热点事件 新闻报道 法律知识 涞源反杀案

移动互联网时代,信息传播速度越来越快、维度越来越多、广度越来越宽,一些热点舆情事件很快就成为公共事件,尤其是涉及法律问题的热点事件能够引发广泛的公众讨论,因而成为法律知识普及的重要契机。河北“涞源反杀案”作为公众关注的最典型的反杀案件之一,引发了公众的高度关注和参与。该事件也是进行法律知识普及的重要事件,成为探究媒体报道普及法律知识的重要范本。

一、热点事件是普及法律知识的重要载体

所谓热点事件,是指那些能够在短时间内快速获得数量较多的社会公众关注并形成较为广泛讨论的事件,它具有关注度高、敏感性高、涉及面广、争议性大、影响力大、情绪化强、参与性强、传播速度快等特点,是各类新闻媒体重点关注和报道的内容。社会热点事件一般包括政治敏感性事件、社会影响较大的案件、群体性事件、新型疑难案件等类型,不少事件涉及专门的法律知识。因此,对社会热点事件的报道,是媒体利用自身的权威性并借此向广大公众进行法律知识普及的绝佳机会。“涞源反杀案”就是一个备受关注的社会热点事件。

2018年7月11日晚11时许,26岁的黑龙江男子王磊持甩棍、刀具,深夜翻墙闯入王晓位于河北保定涞源县乌龙沟乡邓庄村村民王晓的家中,双方发生冲突。冲突中,王磊遭王晓一家三口合力反杀。这则消息一经报道,迅速在网络上引起了非常大的反响,并成为热点事件。2019年年初,河北省保定市人民检察院发布关于对“涞源反杀案”决定不起诉有关情况的通报之后,对该案的关注、聚焦和报道又一度成为媒体的关注话题。

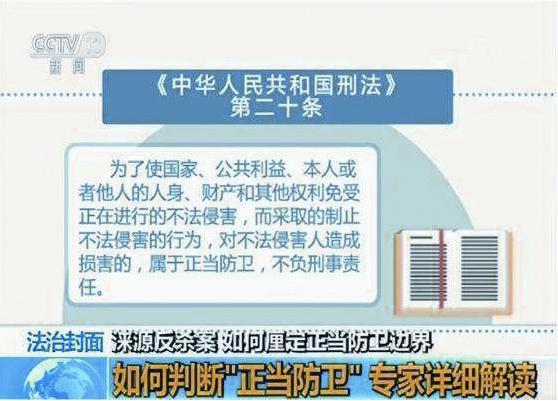

涞源反杀案事件起到了普法效果,媒体借此向受众传播了相关的法律知识,进而提高了受众的法律素养,这有助于增强公民法律意识,提升政府依法治国能力。在整个“涞源反杀案”中,媒体承担了以下职责:第一,作为普法载体,媒体向社会公众披露了事件的关键信息。比如公布案件的进展,检察院的通报等,假如没有媒体的信息披露,网络上关于事件的种种猜想或谣言就会不胫而走,甚至会酿成巨大的悲剧;第二,媒体成为连接法律知识与公众认知的桥梁。媒体既能够通过最接地气的方式将一些相对抽象的法律条款有效地传播给公众,也实时关注着事件的舆情动态,并将那些与现行法律法规或社会规则有较明显冲突的舆论反馈给政策的制定者和执行者们,以提供决策依据。在“涞源反杀案”中,红星新闻和《中国青年报》的报道中,都反映出舆论场中主张应当认定该案为正当防卫、当事人免于起诉的声音;第三,媒体成为监督法律执行是否公平的重要工具,将公检法等相关部门对于热点事件的决策结果及相应的法律依据及时公布。例如,澎湃新闻在报道“涞源反杀案”的过程中就指出,“依据《刑法》第二十条第三款和《刑事诉讼法》第一百七十七条第一款之规定,涞源县人民检察院决定对王新元、赵印芝不起诉”,通过媒体自身的信息分发系统传递给公民,这样既保障了公民的知情权,也合理地引导了社会舆论,形成有效的舆论监督。

二、如何在热点事件报道中普及法律知识

利用热点事件,以移动互联网时代的传播模式,扩大法律知识的普及范围,是新时代满足广大人民群众日益强烈的法律需求的重要途径和有益探索。

1.将法律知识点与事件要素进行有机结合。每一个热点事件都是向公民进行普法教育的良好机会,针对热点事件尤其是涉及各类法律知识的案件“就事说法,以案晰法”,具有高度的相关性、典型性和针对性。这样的普法不仅受关注度高、接受度高、传播效果好,而且教育意义重大。想要更好地达成这样的普法效果,就需要媒体在报道这些热点事件时,除了针对事件本身外,还要进一步将构成事件的各大要素或各个情节拆解开来,并将它们与相关的法律知识进行逐一对应。例如,“涞源反杀案”就涉及诸如正当防卫、防卫过当、过失杀人等争议性的法律解读。在该案中,女生母亲在男子倒地后仍有劈砍行为的定性,引发了舆论关于正当防卫界限的讨论。例如,《中国青年报》评论就认为,如果我们只对相关法律条文和司法解释进行机械解读,很有可能得出防卫过当的结论,但是,如果我们设身处地地考虑这起案件的具体情况,很容易就会意识到,面对一名持械闯入自己家中的青年男子,几位家庭成员必然是恐惧、慌乱的,很难在反击时准确判断对方是否依然具有侵害能力。可以看出,把具体的法律知识与热点事件中的具体要素或具体情节关联起来进行分析和解读是十分必要的,公众不仅能够通过报纸、电视或移动媒体等渠道第一时间获得事件的最新进展消息,也能够提升自己的法律素养和法律意识。

2.请立法者、执法者和法学专家深入解读。在某些热点事件中,普通公众仅仅意识到了自己拥有表达意见的自由,但并未注意到自身表达的科学性和严谨性,很多人的表达本身就带有情绪性判断,这就需要引入权威声音。因此,媒体在报道过程中应该寻求更专业的立法人员、执法人员、法律专家、执业律师、法学教授等对事件进行冷静、客观、理性、全面的解读。例如,《法制日报》在“涞源反杀案”的报道中,就相继采访了中国人民大学法学院副教授陈璇、西南政法大学刑法学教授张喜吉、北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林等专家。在采访中,张喜吉教授指出:“正当防卫条款的立法目的有二:一是鼓励公民采取积极的行为制止不法侵害行为;二是彰显对意欲实施不法侵害行为人的威吓效果。如果对正当防卫条款适用的结果造成了公民不敢采取积极的行为制止不法侵害行为,没有对意欲实施不法侵害行为的人产生威吓效果,正当防卫条款便未能发挥其应有的作用。”由此我们也可以看出,专家们的解读不仅可以帮助普通公众“知其然”,也能够帮助大家“知其所以然”,而不是仅凭个人喜好去评判热点事件及当事人的各种行为。

3.把相似事件作为延伸报道进行比较分析。随着依法治国理念深入人心,我国民众的法律意识和法治理念已经有了明显提升,对于社会事件和热点话题的关注也基本告别了“事不关己高高挂起”的时代。但是,大部分民众并不具备专业的信息搜索和案例梳理能力,缺乏对事件的全面了解和深度了解,这就需要拥有丰富经验的新闻从业人员对热点事件中的法律知识进行解析。在这个过程中,将与当前热点事件相似的案例拿出来进行比较也是有效的普法手段。具体来看,可以有两种方式进行。一种方式是类比分析,即把高度相似的事件或案件关键要素梳理出来,分析这些案件主要涉及哪些相对比较一致的法律知识点,从而起到举一反三的效果,使得受众在之后遇到类似问题时可以运用这些法律知识进行解释或展开行动。例如,《法制日报》的报道中就将“涞源反杀案”和“昆山反杀案”进行了类比,并指出两个案件有很多相同的地方:都涉及行为人的行为是否符合特殊防卫,是否防卫过当;不法侵害人和被侵害人之间的身份容易引发共鸣。另一种方式是对比分析,就是重点将相似案例中的差异要素提炼出来进行差异化呈现,在对比的过程中告诉受众不同场景下需要运用不同的法律知识来指导自己的言行。利用这种相似事件的延伸报道,媒体可以更加直观、生动、有针对性地向受众提供日常生活中必备的法律知识,从而有效提升报道的影响力和含金量,助力当前阶段的普法工作。

三、利用热点事件普及法律知识需注意的问题

借助社会热点事件可以有效进行法律知识的普及,但如果对热点事件与法律知识的结合不够合理,也会对媒体工作者造成不必要的麻烦。因此,在充分利用热点事件普及法律知识的同时,还需要重视以下几个细节问题。

1.提升新闻记者的法律素养。在热点事件的追踪过程中,新闻记者是内容的提供者,他们对事件的切入角度、核心立意、主要立场以及对相关法律知识的解读,直接影响到受众的解读和行动,也关系到媒体本身的权威性和影响力。以“涞源反杀案”为例,记者的报道应该坚持以法理为准绳,而不能以情理去同情或者袒护任何一方。如果记者自身对于相应的法律知识并不熟悉,就会在报道的过程中出现偏差甚至误导,更严重的还会损害媒体的公信力,造成负面影响。因此,在涉及热点事件中的法律知识解读时,媒体必须提升从业者的法律素养,对报道内容进行把关,对相关记者进行专业的法律知识培训。

2.注重事件报道的严谨规范。除了提升记者的法律素养外,媒体的编辑人员也需要注重报道的严谨性和规范性。如在编辑过程中,需要考虑某些法律术语是否使用得当、某些细节是否侵权、某些观点是否会引发负面舆情等。

3.避免掉入流量陷阱。热点事件能够帮助媒体获取大量的用户注意力,并进一步将这种注意力转化成媒体的经济收益。但过度关注热点话题也非常容易使媒体的报道陷入“为流量而流量”的陷阱,从而偏离媒体的职责使命。因此,合理而不过分地利用热点事件进行法律知识的普及非常关键。在这方面,媒体应做到就事论事、言之有物、合情合理。比如,在“涞源反杀案”报道中《人民日报》的官方微博使用了《人民微评:让法律带给公众力量》这样的标题,既表达了坚定的立场,又满含了浓浓的正能量。同时,也需要注意不要夸大其词、言过其实、混淆视听、追求标题党的轰动效应。无论是机构化的媒体还是个人化的自媒体,除了追求经济效益之外,还应承担起相应的社会责任,尤其是在涉及关系国家法律权威和公民法律意识的热点话题方面,更应如此。

四、结语

习近平总书记指出,“人民权益要靠法律保障,法律权威要靠人民维护。要充分调动人民群众投身依法治国实践的积极性和主动性,使全体人民都成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者,使尊法、信法、守法、用法、护法成为全体人民的共同追求。”在当前依法治国理念已经深入人心的新时代背景下,新闻媒体利用热点事件进行法律知识普及是必然选择,也是“调动人民群众投身依法治国实践的积极性和主动性”的重要手段,它能够有效促进全体人民“尊法、信法、守法、用法、護法”这一目标的实现。

作者单位 普洱学院政法学院

参考文献

[1]孙铜阳,刘亚娜.热点事件报道中的法律知识传播——基于知沟理论的“于欢案”研究[J].传媒,2019(08).

[2]贾广同.法律新闻的传播效能与法律责任浅谈[J].传播力研究,2019(32).