邓嗣禹《颜氏家训》英译研究与传播意义*

彭 靖

中华典籍是中华文化传承下来的优秀成果,凝聚了中华民族五千年传统文化的核心价值观。典籍英译是传播社会主义核心价值观的重要途径。颜之推(531—约590)是我国魏晋南北朝时期著名的文学家和教育家,他撰写的《颜氏家训》是中国第一本论述家庭教育的读本,推动了“家训”文字的发展,对中国社会产生了巨大影响。

1966 年,《颜氏家训》最早的英文译本由荷兰博睿学术出版社(Е. J. Вrill)出版,1968 年、1969 年两次再版,英译者为哈佛留美学者邓嗣禹(英文名为Теng Ssu-уu,1905—1988)。本文将研究这本典籍的英译过程,论述其翻译模式和传播意义。

一、英译本翻译的曲折过程

从1936 年邓嗣禹开始翻译《颜氏家训》,到1966 年译本首次出版发行,中间经历了30 年的时间。这期间发生了各种起伏不定的变化,其过程本身就是一个绝好的故事。

1935 年,已经获得燕京大学历史系硕士学位的邓嗣禹,留校任讲师,协助美国汉学家博晨光教授(Luсius Сhарin Роrtеr,1880—1958)讲授中英翻译课程,同时经常与外教进行团队教学。在讲课之余,他和博晨光共同讨论翻译《颜氏家训》的技巧与修辞方法。1936 年,他们以《颜氏家训》英译本为课题,申请到燕京大学司徒雷登研究项目基金,这是燕大当时仅有的两个项目之一。①Теng Ssu-уu, Family Instructions for the Yen Clan. Lеidеn: Е. J. Вrill, 1968, Intrоduсtiоn, р. хххii.

博晨光,1880 年出生于中国天津,父母是美国公理会的传教士。他在中国度过童年后,返回美国接受高等教育,先后就读于伯洛伊特学院(Веlоit Соllеgе)、耶鲁大学神学院等高校,毕业后返回中国,曾任燕京大学哲学系教授、系主任,还曾兼任哈佛燕京学社北平办事处干事,燕大校务委员会、图书馆委员会和古物展览委员会委员,男生部体育促进委员会主席等职务,为燕京大学的发展做出过重要贡献,直到新中国成立前才离开中国。在燕京大学期间,博晨光和冯友兰有过密切的交往,二人曾合作将《庄子》等中国古代哲学文献译成英文,但是没有发表。而冯友兰任燕京大学哲学系教授也正是博晨光撮合而成的。

1937 年夏季,卢沟桥事变爆发前,邓嗣禹接到燕大同学房兆楹的邀请,有一个到美国国会图书馆工作的机会,协助图书馆东方部主任恒慕义(Аrthur Williаm Нummеl,1884—1975)主编《清代名人传略》(Eminent Chinese of the Ch’ing Period,2 卷本,1943—1944)项目。当时,《颜氏家训》的翻译工作远未结束,他不得不绕过那些困难的章节和段落,直接翻译最后一部分。当他在翻译第二十章“终制篇”时,日本的飞机轰炸了距离燕京大学大约一英里的中国军营。在燕大工作人员居住的地方,他的窗户被炸弹余波震得严重摇晃,房子似乎马上就要倒塌。①Теng Ssu-уu, op. cit., Intrоduсtiоn, р. хххii.

在迫不得已的情况下,邓嗣禹在手稿的空余处标注,他完全同意作者颜之推提出的葬礼从简的想法,结束了翻译工作。否则,他认为很可能会被一枚日本人的炸弹炸死。在匆匆收拾行李后,他动身前往美国,把不完整的手稿交给了博晨光,这项翻译工作不得不搁浅。②Ibid.

不久之后,北平被日本人占领。1941 年12月珍珠港事件爆发之后,美国正式向日本宣战,燕京大学也变成不平静的校园。1943 年,博晨光在63 岁时被日军逮捕入狱,带到山东潍县的一个集中营关押起来,直到1945 年11 月才被释放。当时,一同遭遇牢狱之灾,被关押到这里的美国汉学家,还有正在哈佛大学攻读汉学博士学位,到北京进修的女汉学家赫芙(Еlizаbеth Нuff, 1912—1987)、海 陶 玮(Jаmеs R. Нightоwеr,1915—2006)以及芮沃寿(Аrthur Frеdеriсk Wright,1913—1976)、芮玛丽(Маrу С. Wright,1917—1970)夫妇。

经历了这一次的磨难,博晨光的身体状况急剧下降,精力也不如从前,直到从燕大退休,一些手稿仍然是翻译之初的原样。邓嗣禹认为,做一半的事情不完成是不愉快的事,经过与博晨光协商,他决定自己独立承担翻译工作,博晨光仅负责撰写前言。③Ibid.

1938 年8 月,邓嗣禹因获得哈佛燕京学社第二批奖学金,于是辞职前往哈佛大学深造,师从费正清(Jоhn King Fаirbаnk,1907—1991),并于1942 年获得博士学位。早在1941 年,因哈佛大学学业告一段落,他应芝加哥大学之聘任讲师,开设中国历史、史学史及目录学等五门课程。珍珠港事变之后,邓嗣禹代理芝加哥大学东方研究院院长,兼任远东图书馆馆长,并主持美国陆军部在该校设立的中国语言、历史特别训练班工作。那几年,学习和工作任务太重,他自然没有精力从事《颜氏家训》的翻译工作。

1945 年,机会终于来了。这年8 月,蒋介石接受朱家骅(1893—1963)、傅斯年(1896—1950)的意见,确定胡适(1891—1962)为北大校长,9月6 日任命文件正式颁布。胡适在接到回国出任北大校长的任命文件不久,9 月26 日就致信邓嗣禹,邀请他随同回北大任历史系教授。1946 年7月,邓嗣禹正在加州大学暑假学院密尔士(Мills)兼任中国学院主任,他邀请杨联陞(1914—1990)利用暑假一同讲授中国哲学史,目的是一边教学挣得回国经费,一边等待回国的船只。当时由于“二战”刚刚结束不久,舱位非常紧张,两人一时订不到回国的船票。8 月,邓嗣禹回国,在赴湖南家乡短暂探亲之后,就任北京大学历史系教授,讲授远东史与中国文化史。④北京大学校友会:《北大岁月,1946—1949 的记忆》,北京:北京大学出版社,2013 年,第11 页。邓嗣禹与博晨光在北京重逢。讲课之余,他们在燕京大学继续翻译《颜氏家训》的未完部分。1958 年9 月博晨光在美国去世,撰写前言的计划也未能实现。

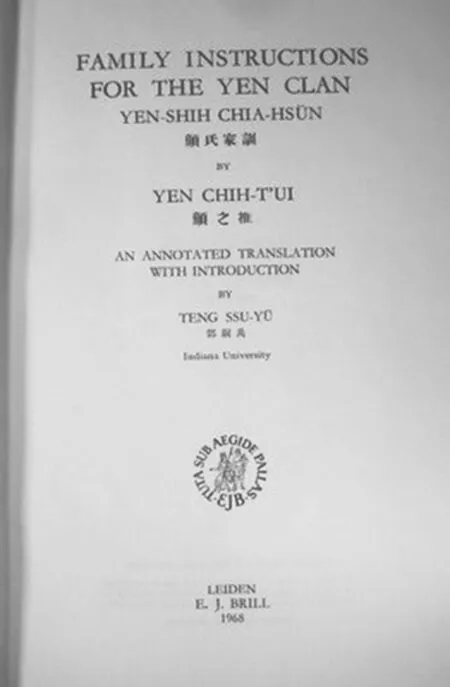

1966 年,英译本《颜氏家训》出版时,为了感谢博晨光对这本书翻译工作的支持,缅怀两人共同合作的美好时光,邓嗣禹在书的封页上写道:“这本书专为怀念博晨光,1880—1958”。目前,这个版本仅收藏在台湾“中央研究院”,更多读者看到的是1968 年(图1)、1969 年的版本。近年,有国内学者发表研究文章指出:

图1 邓嗣禹《颜氏家训》英译本封面(1968 年版)

新中国成立以来,在所有家训中,除《颜氏家训》之外,其他家训如《朱子家训》《弟子规》《了凡四训》《袁氏世范》《郑氏规范》等都几乎没有相应研究专著出版。它们更多的是作为家庭教育、学校课外读物与国学文化推广的读本,带有很强的大众文化色彩。①周仁成:《英语世界中国家训的译介与研究综述》,《长江师范学院学报》2019 年第2 期,第85—86 页。

而邓嗣禹《颜氏家训》英译本,“是中国家训第一个海外译本,得到美国著名汉学家丁爱博(Аlbеrt Е. Diеn)的高度赞赏,也让西方首次认识到博大精深的中国家训文化。”②同上,第88 页。 丁爱博(Аlbеrt Е. Diеn),1927 年出生于美国圣路易斯市,先后就读于华盛顿大学、芝加哥大学和加州大学伯克利分校,1956 年到台湾师范大学学习中国语言与文化,1960 年取得博士学位后先后在夏威夷大学、哥伦比亚大学和斯坦福大学教授中国历史与语言。1977 年以来到中国考察与学术交流40 余次。1993 年自斯坦福大学荣休。先后获斯坦福大学教学卓越终身成就奖,台湾师范大学杰出校友称号。

二、胡适、洪业、赵元任推动翻译工作

1943 年,杨联陞在准备博士论文选题时,曾致函请教过胡适:“自汉至宋的史料中,有什么相当重要而不甚难译又不长的东西吗?” 胡适先生建议译注《颜氏家训》,并在1943 年10 月27 日这样回复:“我偶然想起《颜氏家训》,此书比较可合你提出的三项条件。我常觉得此书最可以表现中国士大夫在那个时代的生活状态,故是主要重要史料。其文字比《人物志》容易翻译多了。其地位够得上一部‘中古的Сlаssil’。版本、注释,也都够用。你以为如何?”③耿云志主编:《胡适遗稿及秘藏书信》第20 册,合肥:黄山书社,1994 年。“胡适给杨联陞的信”,1943 年10 月27 日。11 月1 日,杨联陞又写信回复胡适,他觉得英译《颜氏家训》有很大难度,并且了解到邓嗣禹已经在翻译这本书。原信内容如下:

《颜氏家训》我也想到过。不过听说燕大的博晨光Роrtеr 先生(哲学系的)已经由中国同学帮忙把全书译出来了。虽然没发表,不能知道好到什么程度,晢时还是别作重复工作。好在我不忙。“德文”大关还不知道什么时候儿过得去,您以后也许会想到别的著作(而且《家训》论文字声韵的部分也比较难译好)。④杨联陞著,蒋力编:《莲生书简》,北京:商务印书馆,2017 年。“杨联陞致胡适书信”,第9 页。

后来,杨联陞决定译注《晋书·食货志》,因为经济史更符合他治学的一贯旨趣。而邓嗣禹则接受了胡适的建议,坚定了将翻译工作进行到底的信心。1946 年他回到北大任教之后,就加快了翻译工作的步伐。1962 年,作为中日双方的合作项目之一,杨联陞应邀到日本京都大学讲授《盐铁论》和《颜氏家训》。因为当时世界上《颜氏家训》仅有中文版本,他深感在讲授时,有许多英文专有术语不好表达;同时他也体会到有众多的东西方学者渴望了解《颜氏家训》,这本中国的“家训之母”。

1958 年前后,留美学者周法高(1915—1994)⑤周法高,中国语言学家,中央大学文学系毕业,1941 年获北京大学中国语言学硕士。曾任职中央研究院历史语言研究所,并兼任中央大学副教授。1947 年获中央研究院杨铨奖金,赴台湾大学任教授。1955 年任哈佛大学哈佛燕京学社访问学者,历时三年。1962 年任美国华盛顿州立大学客座教授。按照胡适的建议,曾撰写过《颜氏家训汇注》一书。余 英 时 先 生 在 纪 念 洪 业(Williаm Нung,1893—1980)先生的文章中曾说:“1958 年周法高先生在哈佛大学访问时,曾以《颜氏家训汇注》的稿本送请洪先生评正,后来周先生告诉我,洪先生曾指出其中可以商榷之处不下百处。”可见洪业对于学生出版的著作要求之严。“凡是读过洪先生论著的人都不能不惊服于他那种一丝不苟、言必有据的朴实学风。他的每一个论断都和杜甫的诗句一样,做到了‘无一字无来历’的境地。”⑥陈毓贤:《洪业传》,北京:商务印书馆,2013 年,附录:余英时《顾颉刚、洪业与中国现代史学》。《颜氏家训汇注》的出版,为《颜氏家训》的准确英译奠定了良好基础。

邓嗣禹在《颜氏家训》英译本的出版说明中,曾有这样的真实记录:“我要感谢洪煨莲(洪业)教授的建议,将英文本《颜氏家训》第十八章‘音辞篇’的内容,送给周法高教授、李方桂教授①李方桂(1902—1987),著名语言学家,早年毕业于清华大学,先后在美国密执安大学和芝加哥大学读语言学,是国际语言学界公认的美洲印第安语、汉语、藏语、侗台语的权威学者,并精通古代德语、法语、古拉丁语、希腊文、梵文、哥特文、古波斯文、古英文、古保加利亚文等多种语言,有“非汉语语言学之父”的美誉。审阅,这些专家们的建议极大地提升了《颜氏家训》翻译的准确性。”②Теng Ssu-уu, op. cit., Intrоduсtiоn, р. хххiii.可以想见,当时洪业应该是看到过邓嗣禹的《颜氏家训》翻译草稿,他一定认为其中第十八章“音辞篇”的内容,可能在英译方面还存在一些需要改进的问题,才向邓嗣禹提出这样的建议。

赵元任(1892—1982)也推动过《颜氏家训》英译工作。1962 年是香港大学成立五十周年,该校曾向全球发出征文,计划出版纪念文集。3 月23 日,邓嗣禹写信给时任伯克利大学语言文学系教授的赵元任,针对英译《颜氏家训》“教子篇”的内容进行请教,希望将此篇译文作为征文向香港大学投稿。③香港大学成立于1912 年。1962 年成立50 周年时,该校曾向全球发出征文启示,作为纪念活动的一部分,计划出版一本《香港大学成立五十周年纪念论文集》。邓嗣禹原希望将已经翻译好的《颜氏家训》第二章“教子篇”作为征文寄给香港大学,后来他听从赵元任的意见,将他的另外一篇论文《捻军游击战的新观点以及对清王朝覆灭的影响》一文寄出,被收录于1968 年出版的论文集中。信札用英文书写,原文保存在伯克利大学班克罗夫图书馆④《赵元任档案》(1906—1982),美国伯克利大学班克罗夫图书馆,档案号:Саrtоn8 / Fоldеr88。 目前,保存在美国伯克利大学班克罗夫图书馆(Тhе Ваnсrоft Librаrу)中的《赵元任档案》,是由他本人生前捐赠的学术资料和文献,命名为“Y. R. Сhао Рареrs”,共分为38 箱,完整保存在东亚图书馆。赵元任档案大体分为六大类,包括日记、文书、手稿存集、讲演授课资料集、私人札记、来往书信。如果将一页视为一件,则共有近23 万件。这些档案覆盖了19 世纪末到1982 年这一漫长的时间段,对研究近代中国历史具有非常重要的学术价值。由于各种原因,目前这批珍贵的史料尚未能在相关学术研究中予以大规模披露。,全文翻译如下:

尊敬的赵教授:

我记得大约二十年前,您很好地审阅了(我寄给您的)会话汉语的发音部分,对此我仍然心存感激。

现在我再麻烦您看一下,我翻译的《颜氏家训》(教子篇)一章。如果您有时间,欢迎您看一下整章,否则,只需检查页边空白处的段落。为了您的方便,本章附寄给您一份,这样您就不必从图书馆借阅这本书了。我修订本章的目的,是要将其提交给香港大学出版,(该校的)纪念册正在征求论文,但截止日期为三月底。为此,我将深深感谢您抽出一些时间,在您最方便的时候审阅一下这几页,以便我能在不延误时间的情况下,把它们寄到香港。

向您致以最诚挚的问候。

1962 年3 月23 日

3 月27 日,赵元任很快回信,指出了“教子篇”译文中的一些不足之处,并在附言中特别说明:“我意识到,不应该有人征求我的意见,我就给他们提建议。但作为一个老人,我忍不住说出我真心认为会有帮助的话。”

5 月23 日,邓嗣禹在赴明尼苏达大学教暑假课程之前,特地回信向赵元任表示感谢:

尊敬的赵教授:

非常感谢您对于《颜氏家训》相关章节的坦率建议。我真的很感激,只有一位可敬的中国学者愿意给我这样的建议。

很久以前我就打算给您写信,但不知怎么的,这个国家每个人的生活都很忙,直到今天我才有机会给您写这封感谢信。

这份手稿现在正由怀尔特·西蒙检查,他检查完后,我将重新打印,今年夏天在福尔摩沙(注:指台湾岛)停留时,我将请周法高再复查一遍。无论如何,在我提交出版之前,我会尽我最大的努力仔细翻译。

仍然向您致以崇高的敬意。

2018 年10 月,笔者应邀赴斯坦福大学作学术讲座期间,顺访了伯克利大学东亚图书馆。东亚馆特别提供了赵元任与邓嗣禹的九封往来信札,时间是1941—1962 年期间。这些珍贵信札不仅反映了两人学术交往的诸多信息,同时还可弥补现已出版的《赵元任全集》和《赵元任年谱》中的不足。

三、邓嗣禹译本的特色与广泛传播

为了帮助西方读者更好地理解《颜氏家训》的内容,体现原著的学术价值,邓嗣禹在准确理解和精心翻译的同时,在译著的开篇增加了长篇引言,内容包括:1.家训在中国的地位和作用;2.《颜氏家训》的写作背景;3.作者颜之推的个人经历;4.作者在社会和教育方面的思想;5.本书在哲学素材方面的综合优势;6.本书与佛教和儒家学说的关系;7.关于翻译方面的陈述。

上述前六大方面内容的写作,只有在仔细阅读原著,充分理解作者思想,并且经过译者提炼、加工之后才能完成。即便是用中文写作,也不是一蹴而就的事。周仁成在他的研究论文中也曾说:“英译中国家训涉及两大文明之间的文化转换,在翻译实践过程中一方面需要在句式音韵方面尊重原作,做到对等传达;另一方面也需要准确理解文本内涵,做到文化有效输出。”①周仁成:《英语世界中国家训的译介与研究综述》,第89 页。其难度可想而知。

接下来英译本按照《颜氏家训》的原著内容分为二十篇,其细目为:一、序致篇;二、教子篇;三、兄弟篇;四、后娶篇;五、治家篇;六、风操篇;七、慕贤篇;八、勉学篇;九、文章篇;十、名实篇;十一、涉务篇;十二、省事篇;十三、止足篇;十四、诫兵篇;十五、养生篇;十六、归心篇;十七、书证篇;十八、音辞篇;十九、杂艺篇;二十、终制篇。

关于英译本的正文,邓嗣禹在“翻译陈述”部分说明,最后的译本是以周法高1958 年出版的《颜氏家训汇注》为底本,增加了大量的注释、参考文献、索引等内容。其中,仅注释就有近百条之多,这极大地增加了翻译的难度和工作量。

另外,邓嗣禹还将三部分内容,可以说是当时最新的研究成果补充在书中:其一是1961 年周法高在台北出版的《颜氏家训汇注补遗》;其二是陈縏发表的《读〈颜氏家训〉札记》;其三是1964 年王叔岷在香港大学出版的《颜氏家训集注》。这些成果的引用,进一步促进了西方读者对《颜氏家训》原著的理解。

邓嗣禹在“翻译陈述”部分,还详细介绍了这本译著曲折、艰辛的翻译过程。他提到,仅译著手稿修订、打印的程序,前后就经历过七次之多,每次都需要几年的时间才能完成。②Теng Ssu-уu, op. cit., Intrоduсtiоn, р. хххiii.

1966 年,英译本第一版出版之后,为了加强西方读者对于书中缩写词的理解,同时方便查找书中的相关资料,邓嗣禹在原著的基础上,增加了缩写词列表、参考书目提要,补充了索引等内容,将译本由原来的228 页增加到245 页,并于1968 年、1969 年两次再版。目前,1966 年的版本仅收藏在台湾“中央研究院”的图书馆中,1969 年的版本仅收藏在澳大利亚维多利亚国家图书馆(增加到250 页)。中外读者了解和查阅到的更多是1968 年的版本。

自邓嗣禹《颜氏家训》英译本出版以来,美国汉学界对此书极为关注。美国斯坦福大学东亚系资深教授丁爱博对此最感兴趣,他不仅对此书进行全面评价,还有相应研究成果。③周仁成:《英语世界中国家训的译介与研究综述》,第90 页。1973年,丁爱博在《美国东方学会》杂志上,以《〈颜氏家训〉评论》为题目,发表书评文章指出:“《颜氏家训》英译本本身很好阅读,值得高度赞赏。……灵活的形式足以让他(颜之推)有足够的广度及广泛的话题,留下许多有关他本人与时代的非常有趣、有价值的信息。这个译本是近年出现的有关《颜氏家训》与作者的一系列研究之一。邓嗣禹的译本将非常有助于未来的六朝研究。”④Аlbеrt Е. Diеn,“Rеviеw Family Instructions for the Yan Clan”, Journal of the American Oriental Society 93.1(1973): 83—84.哈佛留美学者、著名历史学家、中国南北朝研究专家王伊同(1914—2016)在《邓嗣禹先生学术》一文中,曾评价《颜氏家训》英译本“开南北朝经典英译之先河”⑤王伊同:《邓嗣禹先生学术》,《燕京学报》新四期,北京:北京大学出版社,1998 年,第271—278 页。。

在英译本致谢名单中,我们可以看到不少活跃在中美学界的历史名人,不仅有胡适与赵元任,还有燕京大学代校长梅贻宝(1900—1997)、教务长洪业,芝加哥大学东亚文学系主任顾立雅(Н. G. Grееl,1905—1994)、东亚图书馆馆长钱存训(1910—2015),还有董作宾(1895—1963)、陈荣捷(1901—1994)、张钟元等知名华人学者。当时有众多的中美学者,从不同层面对《颜氏家训》英译本的翻译、出版做出过贡献,起到过积极的推动作用。

四、《颜氏家训》英译对当今的启示

邓嗣禹《颜氏家训》英译本的翻译与出版工作耗时长达30 年,排除一些客观上的原因,英译中国典籍本身就是一项艰巨和富有挑战性的工作。它需要译者具有娴熟的古典文化知识,并能对中国传统史著,以及中国文化本身有着精深的了解,同时还要具备坚韧不拔的毅力。

中华典籍要想在国外广泛传播,做好英译工作是不可忽视的重要因素。一种传统的方法是“大众化”的翻译,即在忠实原文的前提下,尽可能避免插入注释,仅强调译文的流畅和可读性。这种方式由于省略了人名介绍、术语注释、索引等内容,英译的时间自然较短。但是对于西方读者而言,阅读这种译作可能会带来理解上的困难。另一种是“学术化”的翻译,即通过加入严谨、客观的学术性注释,力求使读者更为全面、精准的理解原著的内涵,修改和补充原著存在问题。对中华典籍进行“学术化”英译,无疑需要大量的时间。《颜氏家训》英译本的翻译模式及其成功的实践证明,采用“学术化”模式英译中华典籍,是实现中华文化“走出去”的可行之路。

另一方面,中国古代文化典籍的外译工作长期被西方汉学家和传教士所垄断,由于中西方思维方式和文化背景的不同,使得中国文化在走出国门的同时,也遭受了一些偏见和误读,使中国的国际形象在国外遭到一定的扭曲。五六十年前,以邓嗣禹、陈荣捷为代表的一批中国留美史学家,不仅著作等身,还从事中国经典史学和哲学著作的英译,主动传播中华文化,纠正西方传教士的偏见和误读。邓嗣禹不仅英译过《颜氏家训》,同时还英译、改编过李剑农的《近百年中国政治史》、陶成章的《中国秘密集社与社会演变》等多种著作。陈荣捷除英译过著名的《道德经》外,还英译过《近思录》《传习录》《北溪字义》《六祖坛经》等。陈荣捷的英译,也不是只翻译原文而已,为了推阐中国哲学于欧美,为了方便读者,凡与所译之书相关而又必要的知识,译本无不悉备。

当前,在我们主动开展古代文化典籍对外译介工作之时,我们必须学习和借鉴老一辈史学家的翻译模式和成功经验,在介绍中国文化的同时,努力重树和弘扬中国的国际形象,使中国文化更好地融入到世界中去。