认罪认罚独立从宽的正当化依据及其限度

摘 要:认罪认罚的“从宽”体系包括程序从宽与实体从宽,控辩合作的充分实现依赖于两者同步推进,但关于实体从宽的规范研究仍然非常粗疏。实体从宽是控辩合作的重要内容,宜将认罪认罚从宽制度中的从宽量刑情节分为两类,一是已有的坦白、自首、悔罪等影响预防刑的从宽量刑情节,二是狭义的认罪认罚这类影响司法效率的从宽量刑情节。为推动控辩合作、更好地实现诉讼分流,可将狭义的认罪认罚作为独立的从宽量刑情节。同时,要对其从宽幅度进行严格限制,避免因刑罚的过度差异导致被告人接受不符合事实的指控,从而影响以审判为中心的司法改革的开展。

关键词:认罪认罚从宽;预防刑;从宽量刑情节

中图分类号:D925.2 文献标识码:A 文章编号:1003-0751(2020)09-0048-07

在总结两年试点经验的基础上,2018年《刑事诉讼法》在总则部分确立了认罪认罚从宽制度,并在分则部分对实践中一些亟待解决的问题作了具体回应。理论界普遍认为,该制度兼具程序性和实体性,两者相互配合、相互影响。目前,我国学界对刑事一体化的研究方法已达成共识,但对该制度的解读大都还停留在程序法的单一侧面,只有极少数学者从实体法角度讨论相关问题。①探讨认罪认罚实体从宽具有重要意义。实体从宽是控辩合作的重要内容,也是控辩双方谈判的重要筹码,实体从宽与否、从宽幅度的大小、作出从宽决定的早晚对认罪认罚案件诉讼程序的流转具有重要影响,因而非常有必要厘清認罪认罚实体从宽的规范问题。狭义的认罪认罚(即对罪名和量刑指控的接受)②是否可以成为独立的从宽量刑情节?如果答案是肯定的,则认罪认罚实体从宽的正当化依据何在?该正当化依据与悔罪等从宽量刑情节的从宽依据有无区别?本文审视预防刑理论应对以上问题的不足,进而论述解决以上问题的刑事政策考量及其落实路径。

一、预防刑理论无法解释认罪认罚何以独立从宽

关于认罪认罚能否作为独立的从宽量刑情节,理论界和实务界存在争议。有学者认为认罪认罚从宽制度只是已有制度的重述,并未创设新的从宽量刑情节。③在该制度试点实施期间,福建省厦门市集美区虽然按照认罪认罚的不同阶段推出了“321”阶梯式的从宽量刑机制④,但实质上是参照自首情节的从宽幅度,为广义的认罪认罚划定一个基准刑减少的上限,而不是在原有的自首、坦白等情节的基础上将认罪认罚设置为额外加成的从宽量刑情节。也有学者认为,认罪认罚应作为独立的从宽量刑情节。“在量刑方面,认罪认罚从宽和自首、坦白之间虽有重合和联系,但其应当是自首、坦白、认罪之外一个新的独立的量刑情节。”⑤在认罪认罚从宽制度试点实施期间,有实务部门就将认罪认罚作为独立的从宽量刑情节。比如,2017年天津市高级人民法院等部门印发的《关于开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的实施细则(试行)》第6条第2款规定,“量刑规范化规定中未涉及的犯罪,适用认罪认罚从宽制度的,可以根据案件的具体情况适当从宽处理”,即将认罪认罚视作与自首、坦白、悔罪不同的从宽量刑情节。再如,“某县检察院在一起容留卖淫案的起诉书中罗列了该案的三个从宽量刑情节,其中之一便是‘签订认罪认罚具结书。从中可以看出,‘签订认罪认罚具结书被视为独立的从宽量刑情节,行为人可以凭此享受10%的量刑减让”⑥。

2019年最高人民法院、最高人民检察院等部门印发的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》指出:“认罪认罚的从宽幅度一般应当大于仅有坦白,或者虽认罪但不认罚的从宽幅度。对犯罪嫌疑人、被告人具有自首、坦白情节,同时认罪认罚的,应当在法定刑幅度内给予相对更大的从宽幅度。”这在一定程度上肯定了认罪认罚的独立从宽量刑功能,但学界仍有必要从法理上探讨认罪认罚作为独立从宽量刑情节的正当化依据。如此,既可更好地认定从宽,确保量刑规范化,又可举一反三,促进刑法理论发展。遗憾的是,目前关于认罪认罚作为独立从宽量刑情节之正当性的论证十分不足。学者们有的对该问题避而不谈,有的从预防刑的角度一笔带过。有学者建议最高人民法院在修订《关于常见犯罪的量刑指导意见》时将“认罚”增设为新的从宽量刑情节,并指出认罪认罚仅影响预防刑的判断。⑦换言之,认罪认罚者之所以可以获得实体从宽,是因为其行为的预防刑降低。笔者不赞同该观点。预防刑理论并不能圆满解释为何认罪认罚能够成为坦白、自首、悔罪情节之外的独立从宽量刑情节。在司法实践中,“量刑有三个重要的步骤。第一,选择法定刑。第二,根据影响责任刑的情节,确定责任刑。第三,在责任刑之下根据预防必要性的大小确定预防刑”⑧。认罪认罚发生于犯罪行为发生之后,与法定刑、责任刑的考量无关,只能从预防刑(包括一般预防与特殊预防)的角度去寻找依据。预防刑的裁量主要考证行为人复归社会的可能性以及刑罚对一般行为人的威慑、教育作用。一般预防是预防公众违法犯罪,特殊预防则针对被判刑人。⑨就一般预防而言,行为人接受指控就可以获得量刑上的从宽,这不利于刑法一般预防功能的发挥,在某种程度上还会削弱刑罚的威慑作用。就特殊预防而言,也很难为行为人接受具体指控找出独立的从宽理由。

实践中广义的认罪认罚可归纳为四种情形,具体包括两种认罪情形,即承认犯罪事实但不认可罪名(情形1)与承认犯罪事实且认可罪名(情形2),以及两种认罚情形,即愿意接受刑事处罚但不认可刑期、执行方式等刑罚内容(情形3)与对刑期、执行方式等刑罚内容完全认同(情形4)。“情形2+情形3”与“情形2+情形4(狭义的认罪认罚)”的区别只在于行为人对具体刑罚内容是否存在争议。按照预防刑理论,并不能得出后一种认罪认罚情况下的行为人比前一种认罪认罚情况下的行为人更具有复归社会可能性的结论。基于此,德国有学者在分析德国认罪协商制度时坦言:“如果仅仅考虑供述和对指控的接受对查明事实和缩短程序所做出的贡献,并将其作为减轻刑罚的理由,在教义学上必将是失败的。这不符合罪责原则的量刑视角。”⑩我国学者也多持类似观点。有学者认为:“犯罪人悔过自新,说明该犯罪人的再犯可能性有所减小、人身危险性降低,因而可以得到从宽处罚。如果犯罪人恶意利用认罪认罚从宽制度,并无悔罪之情,则其在实体法上是缺乏从宽根据的。”一些学者认为,对认罪认罚从宽还是要从预防刑的角度寻找理论支撑。实务部门也有类似的意见:“检察机关和法院在审查被告人认罪认罚时,应要求被告人不仅要自愿、主动地认罪,还应当具有情感上的悔悟。”即使在辩诉交易制度已经颇为激进的英美等国家,司法机关也没有跳出在预防刑理论中为认罪认罚从宽寻找依据的窠臼。一些英美学者认为,之所以对被告人的定罪和量刑作从宽处理,是因为被告人真诚悔罪完全符合预防刑理论,在综合被告人进行有罪答辩的各项情节(包括被告人悔改)的基础上,对其予以从宽处理是有原则性依据的。

但是,以上观点无法解释认罪认罚的行为人为何享受到了额外的从宽量刑优惠,而此类量刑优惠是那些只承认犯罪事实但不接受具体指控的行为人无法获得的。虽然学者们努力将此类刑罚优惠与传统的预防刑理论勾连起来,但“并没有任何证据证明,接受指控的被告人就一定有所悔改。相反,大量的调查研究表明,认罪认罚在很大程度上是律师或者是法官对被告人进行劝诱的结果,而非被告人有所悔改的结果”。上述德国学者的观点并不能解释,为什么实践中行为人接受具体指控后可以额外获得高达近1/3的量刑幅度优惠。实践中再犯和累犯问题频发也证明,行为人即使认罪认罚,其也不一定发自内心地悔罪。在我国,认罪认罚从宽制度实施以来,尚未出现被告人认同指控罪名和量刑建议,却因不具有悔罪情节而不能适用认罪认罚从宽制度的情况。实践中,司法部门只要认定行为人认罪认罚有事实依据,便不会再对行为人是否真心悔罪进行反复查证。这一现象也佐证了认罪认罚与悔罪等影响预防刑的量刑情节具有不同的正当化依据,表明预防刑理论并不能解释为何认罪认罚可以作为独立的从宽量刑情节。

二、认罪认罚独立从宽的刑事政策考量

综上所述,预防刑理论无法圆满解释认罪认罚在实践中产生的独立从宽量刑效果。针对此种困境,我们不能一味指责实践操作存在问题,抑或对该问题视而不见,而应检视分析问题的视角是否过于狭窄。我们必须从新的角度为认罪认罚作为独立的从宽量刑情节寻找正当化依据。

(一)刑事政策上出于司法效率考虑可以设置从宽量刑情节

认罪认罚从宽制度极大地提高了司法效率,这让笔者联想到基于提高司法效率而设立的其他从宽量刑情节。立功制度是其中一个典型的例子。行为人有立功行为便能获得量刑上的从宽,但很难从预防刑的角度为这种从宽找出依据,也没有证据证明立功的行为人必然有更大的复归社会的可能性。

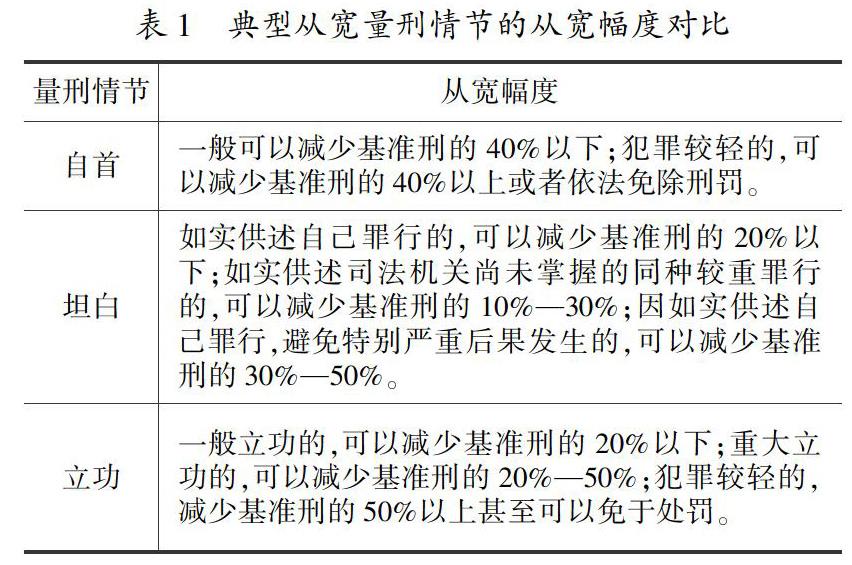

根据我国《刑法》第68条的规定,有立功行为的犯罪人“可以从轻或者减轻处罚”,“有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚”。以检举、揭发犯罪型立功为例,界定一般立功与重大立功的标准是行为人所举报犯罪行为的轻重,不同的立功行为可以产生不同的量刑优惠。但是,行为人所举报犯罪行为的轻重与其再犯可能性之间并没有直接关联。换言之,区分一般立功与重大立功是基于提升司法效率的刑事政策考量,而非基于预防犯罪的必要性降低。以不同的立功类型为例,“有发明创造或者重大技术革新的”可以折抵刑期,但很难说行为人有“发明创造或者重大技术革新”就意味着对其进行犯罪预防的必要性降低。再如,根据2017年最高人民法院发布的《关于常见犯罪的量刑指导意见》,对立功与自首、坦白等从宽量刑情节进行外部比较后可以发现,针对立功的从宽量刑幅度远大于针对自首和坦白的从宽量刑幅度(见表1)。但是,没有任何实证数据能够证明立功的行为人复归社会的可能性大于自首、坦白的行为人。给予立功的行为人量刑上的从宽,与对其进行犯罪预防的必要性之间并不存在必然的联系,对其减轻处罚更多是因为其节省了侦破案件的司法资源。立功制度的存在充分说明,在传统的刑罚理论之外,国家还可能出于提升司法效率考量而在刑事政策上设计相应的从宽量刑情节。认罪认罚作为独立的从宽量刑情节正是基于这样的原因。

(二)认罪认罚可以提高司法效率,应当作为独立的从宽量刑情节

现行认罪认罚从宽制度的激励功能更多体现在程序方面,即通过适用该制度将案件分流至速裁程序、简易程序和普通程序。较之非认罪认罚案件,认罪认罚案件中行为人认罪认罚可以大大加快审前流程。实践中常有法官习惯于在审前羁押期限折抵之后的刑期线以上判处刑罚,从这个角度看,认罪认罚从宽案件中审前羁押期限的缩短在一定程度上可以避免法官作出超越行为人罪责的重判,因而认罪认罚从宽制度对可能被判处轻罪的行为人尤其具有诱惑力。但是,对于可能被判处重罪的行为人而言,单纯程序上的流转加快以及审前羁押期限的缩短,其吸引力都比较小。如果没有量刑上的额外从宽,认罪认罚的激励作用就会大大受限。为进一步激发行为人认罪認罚的积极性,提高司法效率,促进案件繁简分流,应当额外给予认罪认罚行为人量刑上的优惠。对此,在我国《刑法》或者《关于常见犯罪的量刑指导意见》中直接将认罪认罚列为从宽量刑情节是最理想的方案。在目前两者都未明文规定认罪认罚为从宽量刑情节的情况下,可以根据认罪认罚从宽制度改革精神,在影响酌定量刑的因素内部挖掘将认罪认罚作为独立从宽量刑情节的空间。

有观点认为,认罪认罚从宽量刑必须与悔罪等反映行为人犯罪预防可能性的情节相结合,如果行为人没有悔罪的态度而只是接受指控,就不能对其从宽处罚。这种观点忽略了认罪认罚独立从宽的诉讼价值。立法者自然希望行为人能够在认罪认罚从宽制度的感召下真心悔罪,但如果行为人接受具体指控、愿意签署量刑具结书,悔罪态度却极其淡薄,是否就不能给予其从宽处理呢?比如,行为人甲没有自首也没有主动坦白,但在检察机关出具证据后不再否认罪行并认可检察机关的量刑建议,同时表示如果再给自己一次机会仍会作出同样的选择——杀死乙。在这种情况下,甲虽然不能因有悔罪、自首、坦白等情节而获得量刑上的从宽处罚,但其认可检察机关的具体指控,节省了司法资源,故应获得量刑上的从宽。可能会有人质疑,甲没有悔罪态度,为何要对其从宽处罚?对其从宽处罚是否会造成对犯罪的轻纵?笔者认为,对此不必过于担心。

首先,行为人既可能存在“从宽”的量刑情节,又可能存在“从严”的量刑情节,法官在量刑时会对不同量刑情节按照量刑规则以“同向相加、逆向相减”的方法进行调节,不会因某一个量刑情节不存在而否定另一个量刑情节。甲虽然没有悔罪情节,但不能因此否认其接受具体指控所应获得的量刑优惠。就如同行为人认罪态度不好,但不能据此否认其重大立功所应享受的量刑从宽。其次,对于轻纵犯罪的担忧,可以通过对行为人认罪认罚从宽的幅度进行限制而予以消除。后文对此进一步阐述。再次,之所以将认罪认罚作为不同于坦白、自首、悔罪等的新的量刑情节,是因为认罪认罚从宽制度的初衷是提高诉讼效率,该制度与悔罪等降低预防刑的从宽量刑制度的侧重点不同。正如最高人民法院院长周强所强调的:“实现认罪认罚案件快速办理,是合理配置司法资源的有效方法和必然要求,有利于在确保司法公正基础上进一步提高司法效率。”不管认罪认罚与悔罪是否同时存在,认罪认罚都能加速程序流转,实现认罪认罚从宽制度的初衷。尽管提高司法效率、节省司法资源不是认罪认罚从宽制度的唯一目的,但其是该制度的直接目的和重要目标。因此,如果行为人在符合事实的基础上接受指控,则其即使不具有悔罪情节,也可能构成认罪认罚,并享受相应的从宽量刑处遇。最后,如果将悔罪作为认罪认罚从宽的必要因素,就意味着司法机关必须对行为人悔罪进行判断、评估,这将影响司法效率,有违认罪认罚从宽制度的目的和宗旨。

这样直白地剖析认罪认罚作为独立从宽量刑情节的依据,可能会让人难以接受。比如,有学者指出,不能过分强调认罪认罚从宽制度的效率功能,提高刑事司法效率仅是认罪认罚从宽制度的伴随效果或次要目标,该制度的基本价值追求是给予被告人更多实体上的优待。笔者认可给予犯罪嫌疑人、被告人实体及程序上的优待是认罪认罚从宽制度当然的追求,但同时需要指出,认罪认罚从宽制度是在以审判为中心的司法改革中设置的,该制度设立的直接目的是节约司法资源、提高诉讼效率,权利保障则是法治国家基于正当程序对各类制度设计的兜底要求。有时司法效率似乎成了负面词汇,一旦制度设计与效率挂钩便会引起一些人法感情上的不适。但是,必须重申,司法对效率的追求是正当且必要的。

第一,对司法效率的追求是司法资源有限情况下的必然选择。司法的根本任务是实现公正,但迟到的公正不是公正,对公正的追求不能不考虑效率。现实中不乏基于司法效率的制度设计。在英美德等国家的污点证人制度中,污点证人通过配合检控方,提供重大犯罪的有关证据,可以从轻、减轻、免除刑事处罚或者证言不被用于对其不利的指控。该制度设计就有诉讼效率方面的考虑。美国辩诉交易制度、德国认罪协商制度的产生在很大程度上都源于犯罪案件增多对司法资源和司法效率造成压力。我国《刑法》第390条第2款规定,行贿人在被追诉前主动交待行贿行为,对侦破重大案件起关键作用的,可以减轻或者免除处罚。该规定也含有打破犯罪同盟、节省侦查资源、提高诉讼效率的考量。

第二,在依法治国背景下对司法效率的追求不是无底线的。在我国,认罪认罚从宽制度设置的直接动因是对司法效率的追求。伴随着劳动教养制度被取消,轻罪案件增多,刑法圈日益周密,刑事案件总量增长给司法系统带来很大压力。认罪认罚从宽制度作为刑事案件分流的手段,符合司法对效率的价值追求。同时要认识到,公正是司法最重要、最根本的价值。如果一个案件审理得不公正,无论其程序流转多快,其效果都是负数。如果无法保证司法公正,所谓的“提速”就等于朝着错误的方向快跑。追求效率不是无边界的,只能在不影响公正或基本公正的前提下进行。离开司法公正,就无司法效率可言。因此,既要承认认罪认罚从宽制度对效率的追求,又要探索如何平衡公正和效率之间的关系。

三、认罪认罚作为独立从宽量刑情节的限度

认罪认罚可以作为独立的从宽量刑情节,但从宽幅度不宜过大。我国不能采取美国辩诉交易式的从宽模式,对罪名不能从宽降级处理。在量刑上的从宽幅度也不宜过大,应当低于坦白、自首、立功、悔罪情节在量刑上的从宽比例。认罪认罚从宽量刑幅度只要被控制在合理的范围内,其就不会对被追诉人辩护权的行使造成不利影响。

(一)认罪认罚从宽量刑幅度不宜过大

笔者认为,可将认罪认罚从宽量刑幅度控制在10%以内。之所以如此建议,一是担心从宽幅度过大会给被追诉人带来心理压力。正如德国慕尼黑大学许乃曼教授所言,为了不至于对被告人造成不被允许的压力,为了不影响被告人自由选择权的行使,减轻刑罚的幅度只能较为微小。二是从认罪认罚从宽制度长远发展的角度考虑。认罪认罚从宽制度的铺开是为了配合以审判为中心的司法改革,实现庭审的实质化。实践中大量简单案件通过认罪认罚从宽制度得以快速审理,使司法资源能够被集中用于处理疑难案件。但是,如果认罪认罚从宽量刑幅度过大,就可能买椟还珠、适得其反,使得以审判为中心的司法改革弱化。

以审判为中心与认罪认罚从宽代表对抗与合作两种诉讼模式并存。一般认为,以审判为中心与认罪认罚从宽是两项重要的制度改革,两者相辅相成、互相配合。与之相对应,我国刑事诉讼模式可以分为两类:一是被告人不认罪,进而选择对抗型刑事诉讼模式,适用以庭审实质化为基本要求的普通程序;二是被告人认罪认罚,进而选择合作型刑事诉讼模式,根据案件具体情况适用速裁、简易或普通程序。这两种诉讼模式并无优劣之分,两者并行已成为美国、德国等西方国家刑事诉讼领域的常态。不过,合作型刑事诉讼模式的存在要以对抗型刑事诉讼模式的完善为前提。只有在势均力敌的情况下,控辩双方才可能彼此妥协;如果不存在对抗的可能性,控辩双方就无合作的筹码和必要。以美国辩诉交易实践为例,控辩双方只有在意识到其实力相当时才有可能实现合作。美国的对抗型刑事诉讼中往往存在很大的不确定性。“由于无法确切地预见某一期望结果的发生,而且控辩双方清楚地知道如果失利就要付出沉重的代价,故而双方在不确定性和危险性下均愿意通过让步达成协议,以便获取聊胜于无的结局。”“对于检察官来说,只有在控诉存在一定困难的情况下,他们才会进行辩诉交易。同样,被告人在面临被定罪量刑危险的情况下,才会考虑以有罪答辩换取对自己较为有利的诉讼结果。”就此而言,我国认罪认罚从宽制度与美国辩诉交易制度的实施背景存在很大差异。美国辩诉交易制度中控辩双方所能交易的内容和范围非常宽泛,但该制度建立在对抗型刑事诉讼模式已臻于完善的基础上。在比较完善的对抗型刑事诉讼模式下,控辩结果都有不确定之处,控辩双方才会有交易的动机和可能性。如果控辩双方在力量对比上尚未形成旗鼓相当、有效抗衡的局面,所谓的合作就不是平等主体之间协商,而极易演变成一方提出要求、另一方被迫屈从。当前在我国,上述两种诉讼模式改革一起推进,在此背景下,要谨防片面推崇合作模式而忽略对抗模式的强化与维系。具体而言,如果在对抗型刑事诉讼模式还不够完善的情况下贸然赋予认罪认罚过大的从宽量刑幅度,很可能会使行为人放弃选择对抗型刑事诉讼模式,转而选择合作型刑事诉讼模式。从个体选择的层面看,这种选择无可厚非;但如果将这种选择放在整个刑事诉讼制度架构中观察,便会发现在对抗型刑事诉讼模式尚未完善的背景下,赋予认罪认罚过大的从宽量刑幅度会加剧对抗型刑事诉讼模式的日渐式微,最终使合作成为没有其他选择的被动接受。

我国控辩对抗型刑事诉讼模式还有诸多有待完善之处。如果说从宽幅度是控方在合作型刑事诉讼模式中的筹码,那么对抗型刑事诉讼模式的完善就是辩方据理力争、为被追诉人争取最大化权利的底牌。如果我们只学美国辩诉交易之形,却没有其交易的程序性保障,则认罪认罚从宽量刑的幅度越大,控辩力量的失衡也越大。譬如,被告人是国家工作人员,检察机关原本打算指控其贪污数额特别巨大,应处15年有期徒刑,但检察机关就贪污数额进行取证时存在刑讯逼供等严重的非法取证行为;被告人承认有贪污犯罪的事实,但认为按照法律规定,其行为属于贪污数额巨大而非特别巨大的量刑范围。对此,在对抗型刑事诉讼模式比较完善的情况下,非法证据排除规则会得到较好的遵循和执行,法院一般在排除非法证据之后,基于剩下的证据最终认定被告人贪污数额巨大,对其判处8—10年有期徒刑。此时如果检察机关与被告人协商,表示被告人认罪后可将量刑建议改为9年有期徒刑。在这种情况下,有的被告人在衡量风险后会选择接受控方提出的方案,也有的被告人会坚持申请排除非法证据,寄希望于能够获得低于控方建议的量刑。由于对抗型刑事诉讼模式较为完善,无论被告人作出何种选择,审判结果都有一定的不确定性,控方都会因非法取证行为而承受一定的损失。但在对抗型刑事诉讼模式还不够完善的情形下,非法证据在实践中不被排除的可能性较大,被告人可能面临三种处境:一是对指控提出异议,但因非法证据没有被排除,结果被告人被法院认定贪污数额特别巨大,最终被判处15年有期徒刑;二是对指控提出异议,然后法院排除非法证据,认定被告人贪污数额巨大并判处其8—10年有期徒刑,但出现此种结果的概率较小;三是接受检察机关的提议,因认罪认罚而获得较大幅度的从宽处遇,被判处9年有期徒刑。可见,如果对抗型刑事诉讼模式还不够完善,而认罪认罚从宽量刑的幅度又较大,这种情况下从被告人个体角度来看,第三种处境是理性的选择。但是,如果所有被告人都作出此种选择,就不利于非法证据排除等正当程序的维系和推进。相反,如果认罪認罚这一独立从宽量刑情节的量刑幅度较小,则即使被告人与控方形成合意,其最多也只会获得10%的量刑优惠而被判处13年6个月有期徒刑。在这种情况下,相信有很大一部分被告人会选择拒绝接受检察机关的指控,并就证据问题、量刑问题与检察机关争辩。在刑事司法改革的整个大环境下,这有助于推进正当程序的构建和促进对抗型刑事诉讼模式的完善。

简言之,将认罪认罚设置为独立的从宽量刑情节可以避免被追诉人围绕细枝末节展开争论并节约司法资源,但如果从宽幅度过大,在正当程序还不完善的情况下,可能导致被追诉人“违心承认自己没有犯的罪或违心接受罪与刑严重不符的量刑,用认罪认罚换取从宽处理”,还可能导致法院不再坚持“真实发现原则,不利于防止冤假错案的发生和纠正”。因此,至少在当下,认罪认罚作为独立从宽量刑情节的从宽幅度不宜过大,宜控制在10%以内。

(二)认罪认罚独立从宽不会导致司法不公

对于将认罪认罚设置为独立的从宽量刑情节,学者们还可能有这样的担忧:认罪认罚从宽造成的量刑差别会变相剥夺被告人的辩护权。譬如,甲和乙都对自己的犯罪事实供认不讳,也都表示愿意接受刑事处罚,但甲认为检察机关对自己的罪名定性存在问题,检察机关提出的量刑建议也不尽合理,乙则完全认同检察机关的指控。就罪名和刑罚进行辩护是被告人行使辩护权的应有之义,但如果对这两种情形在量刑上进行区分,即给予乙更大的量刑优惠,就可能导致甲在将自己可能被判处的刑罚与乙的量刑结果相对比之下,不敢对罪名的定性和刑期的裁量提出异议。此外,考虑到法律规定的复杂性和法律条文解读的专业性,也不应因行为人对具体指控存在不同意见而让其承担量刑上的不利后果。这种量刑上的差异会迫使行为人放弃本应享有的辩护权利。“奖励被告加速程序的行为的一面,会导致将基本法和刑事诉讼法赋予被告的辩护权利反过来被当作加重刑罚的考量的另一面。”

上述关于认罪认罚作为从宽量刑情节会反向剥夺行为人辩护权的分析有一定道理,但不足以否定将认罪认罚设置为独立的从宽量刑情节。因为任何“从宽”都对应着“没有从宽”。如果仅仅为了避免量刑差别,就不对认罪认罚行为人从宽处刑以实现量刑上的平均主义,显然是不明智的。譬如:自首情节与非自首之间必然存在量刑差异,我们不能就此认为对自首情节的量刑优惠剥夺了行为人不自首的权利;坦白情节与非坦白之间存在量刑差异,我们不能就此认为对坦白情节的量刑优惠剥夺了行为人不得自证其罪的权利。量刑中的“罪责刑相适应”原则应体现为“当轻则轻、当重则重”,而不是平均主义。此外,无论是自首、坦白还是认罪认罚,其作为从宽量刑情节都是在基础刑之外创设“奖励”,没有选择自首、坦白或认罪认罚的行为人只是不能享受额外的从宽量刑,其所处刑罚不会被实质性地加重。这种相对的刑罚差与在基础刑之上实际加重刑罚还是有差别的。对于认罪认罚作为独立从宽量刑情节是否变相加重刑罚,不应在同一时间段内的认罪认罚案件与非认罪认罚案件之间作比较,而应在认罪认罚从宽制度实施前后的同类非认罪认罚案件之间进行对比。如此对比后会发现,行为人不接受具体指控并不会造成加重其刑罚的不利后果。简言之,不能将不认罪认罚作为从严量刑情节,而应将认罪认罚作为从宽量刑情节并对其从宽幅度作出限制。

四、结语

广义的认罪认罚包括多种情形,其中认罪包括承认犯罪事实和接受指控罪名,认罚包括接受刑罚和对具体量刑没有异议。认罪、认罚的情形不同,从宽的正当化依据也不同。认罪认罚从宽制度的直接目的是提高诉讼效率,因此,虽然我国《刑法》和《关于常见犯罪的量刑指导意见》尚未明文规定认罪认罚从宽制度,但实践中应将狭义的认罪认罚作为独立的从宽量刑情节。认罪认罚作为独立从宽量刑情节有助于加大实体优惠幅度,弥补单纯程序从宽的不足,从而更好地促进控辩双方合作。为避免从宽幅度过大导致被追诉人违心接受指控以及加大控辩失衡,认罪认罚的从宽量刑幅度不应超过10%。

注释

①王瑞君:《“认罪从宽”实体法视角的解读及司法适用研究》,《政治与法律》2016年第5期;赵恒:《论从宽的理论基础与体系类型》,《宁夏社会科学》2017年第2期;谭世贵、陶永强:《实体法视野下认罪认罚从宽制度的完善》,《人民法治》2017年第1期;周光权:《论刑法与认罪认罚从宽制度的衔接》,《清华法学》2019年第3期。②如无特殊说明,本文中的认罪认罚均是在狭义层面上使用。③李立丰:《“认罪认罚从宽”之应然向度:制度创新还是制度重述》,《探索与争鸣》2016年第12期。④“根据量刑规范化的量化标准,在侦查阶段认罪,最多可以减少基准刑的30%;在审查起诉阶段认罪,最多可以减少基准刑的20%;在审理阶段认罪,最多可以减少基准刑的10%。”参见安海涛、李松荣:《找准撬动改革的支点——福建省厦门市集美区法院认罪认罚从宽制度改革调查》,中国法院网,https://www.chinacourt.org/article/detail/2018/03/id/3251562.shtml,2018年3月29日。⑤樊崇义:《认罪认罚从宽与自首坦白》,人民法治网,http://www.rmfz.org.cn/contents/13/185029.html,2019年1月14日。⑥李立峰、闵丰锦:《“认罪认罚”应视为独立的量刑情节》,《检察日报》2019年5月21日。⑦周光权:《论刑法与认罪认罚从宽制度的衔接》,《清华法学》2019年第3期。⑧张明楷:《责任刑与预防刑》,北京大学出版社,2015年,第3页。⑨[德]汉斯·海因里希·耶赛克、托马斯·魏根特:《德国刑法教科书》,徐久生译,中国法制出版社,2001年,第87页。⑩[德]托马斯·霍纳尔:《检验台上的德国协商模式——在鼠疫和霍乱之间》,刘昶译,陈光中主编:《公正审判与认罪协商》,法律出版社,2018年,第252—254、253、252—254页。王瑞君:《“认罪从宽”实体法视角的解读及司法适用研究》,《政治与法律》2016年第5期。山东省高级人民法院刑三庭课题组、傅国庆:《关于完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度的调研报告》,《山东审判》2016年第3期。[英]麦高伟:《正义与辩诉交易:路在何方》,王贞会译,《国家检察官学院学报》2008年第5期。谭世贵、陶永强:《实体法视野下认罪认罚从宽制度的完善》,《人民法治》2017年第1期。周强:《关于〈关于授权在部分地区开展刑事案件认罪认罚从宽制度试点工作的决定(草案)〉的说明》,中国人大网,http://www.npc.gov.cn/wxzl/gongbao/2016-10/12/content_2007460.htm,2016年10月12日。彭文华:《刑法视野下认罪认罚从宽制度的理解与运用》,《上海政法学院学报(法治论丛)》2018年第6期。宋洋:《有组织犯罪案件中污点证人豁免制度的引入》,《国家检察官学院学报》2011年第2期。陈贵民:《论司法效率》,《法律科学(西北政法学院学报)》1999年第1期。樊崇义、徐歌旋:《认罪认罚从宽制度与辩诉交易制度的异同及其启示》,《中州学刊》2017年第3期。[德]许乃曼:《论刑事诉讼的北美模式》,茹艳红译,《国家检察官学院学报》2008年第5期。朱孝清:《认罪认罚从宽制度的几个问题》,《法治研究》2016年第5期。张建伟:《认罪认罚从宽处理:中国式辩诉交易?》,陈光中主编:《公正审判与认罪协商》,法律出版社,2018年,第215—216、215—216、221頁。如果认罪协商建立在虚假合意的基础上,那么在刑事诉讼结构的强制性压力下,所谓的合意只是“猫让老鼠选择哪种死法”。参见[德]贝恩德·许乃曼:《公正程序(公正审判)与刑事诉讼中的协商(辩诉交易)》,刘昶译,陈光中主编:《公正审判与认罪协商》,法律出版社,2018年,第33页。

責任编辑:邓 林

Abstract:The "leniency" system of confession and punishment includes procedural leniency and entity leniency. The full realization of the cooperation between prosecution and defense relies on the simultaneous promotion of both. However, the normative research on entity leniency is still very rough. Entity leniency is an important part of the cooperation between prosecution and defense. The lenient sentencing circumstances in the leniency system of confession and punishment should be divided into two categories. One is the existing confession, surrender, repentance and other measures that affect the prevention of punishment. The other is confessing guilt and punishing in the narrow sense, and this type of criminal cause affects judicial efficiency. In order to promote the cooperation between the prosecution and the defense and better realize the division of litigation, we can take the narrow confession of guilt as an independent lenient sentencing circumstance. At the same time, it is necessary to strictly limit the leniency to avoid the accused accepting the accusation that is not in accordance with the facts due to the excessive difference of penalty, thus affecting the development of judicial reform centered on trial.

Key words:leniency in confession and punishment; preventive penalty; lenient circumstances of sentencing