约翰·M.巴里:新一轮的流感疫情肯定会发生

约翰·M.巴里,美国作家、历史学家,曾任记者和足球教练。常为《纽约时报》《华尔街日报》《时代周刊》《财富》杂志《华盛顿邮报》等撰稿。巴里的著作多次登上《纽约时报》畅销书排行榜。《大流感——最致命瘟疫的史诗》被美国科学院评为2005年度最佳科学/医学类图书。

1997年初,我动笔写此书时,计划是将1918年的事件作为一个叙述载体,一项案例分析,一枚探寻若干甚至无关流感的问题的探针。我无意恐吓任何人或宣传任何事,只是想知道美国社会是如何应对一场巨大挑战的。

然而,我写这本书的时候,H5N1亚型禽流感疫情爆发了。它最早于1997年出现,也就是在我为写作本书而开始研究之后的数月。18人感染,其中6人死亡。为扑灭这一病毒,100余万只家禽被宰杀。7年后,就在本书即将出版之际,东南亚的家禽中又暴发禽流感,同时导致数十人死亡。可就在若干个国家的公共卫生官员再次为清除该病毒而宰杀了超过一亿只禽鸟之后,它却忽然销声匿迹了。

因此,这里提出几个问题:

1.是否会发生新一轮的流感疫情?

2.如果会,它有多危险?H5N1又会表现出何种威胁?

3.我们该作何准备?要做些什么才能令我们准备得更加充分?

第一个问题的答案绝对是肯定的。世界卫生组织(WHO)、美国科学院(通过其医学分部——医学研究所)以及美国疾病控制和预防中心(CDC)均认为流感疫情一定会再次发生。

更令人忧虑的是,WHO、CDC以及其他卫生组织都已用诸如“可能”和“很可能”之类的字眼,向人们警示着在不远的将来发生大流感的可能性。这些机构的警示都是建立在具体而令人警醒的数据基础之上的。

出现跨越物种屏障的新重组病毒的威胁总是存在着,由于人类直接感染禽流感病毒的病例增多,威胁日臻严重。

当然,病毒每感染一个人,就有一次新的机会可以跨越物种传播。所有的禽流感病毒都起源于鸟类,但它们以惊人的速度突变,并能与其他流感病毒交换基因。一旦一种禽类病毒感染了一个人——也可能是另一种哺乳动物(尤其是猪),那么该病毒不是与已有的人类病毒重组,就是像我们所能想象的一样,直接突变产生一种新型的、可以在人类之间传播的病毒,一场新的流感大流行就可能爆发。

病毒学家和公共卫生官员认为新的疾病大流行几乎无法避免,但无法预测何时发生。正如一位流感专家所言:“只闻钟声嘀嗒,而我们却不知道时间。”

死亡人数不足以充分衡量流行病带来的影响

所以,下一轮大流行会有多严重?200万人、2000万人还是2亿人丧生呢?

没人说得准。但若将1918至1919年的大流感与艾滋病相比,人们就可以看到形势之严峻。如今世界人口已超过60亿,自艾滋病被发现到2005年,24年来,全球范围内艾滋病死亡总人数约为2300万;与此同时,2005年约有3900万人感染了艾滋病病毒。在美國,艾滋病的累计死亡人数约为50万。

1918年的世界总人口为18亿,仅占当今人口的28%。但1918年的流感病毒夺去了大约5000万人——甚至可能多达1亿人——的生命。前面报告的艾滋病造成的死亡人数是24年的累加,而大部分流感导致的死亡发生在短短24周之内。

但要真正展现流感的可怕威力并不需要最糟糕的情形,最佳情形——轻微的流感流行——已足以说明问题。

1968年大流行是一次轻微的流行,美国约有3.4万人死亡(相当于目前人口中的5.5万人),这个数字同1918年死亡总人数相比,只是沧海一粟。1968年大流行的死亡人数少只是因为病毒的毒性轻微。

尽管如此,WHO估计,一个类似于1968年病毒的流感病毒可能导致当今世界200万至740万人死亡。具有讽刺意味的是,在目前的发达国家,即使是轻微的流行也很可能造成比以往更为严重的后果。事实上,CDC进行了一项研究,以预测如果新的流行性病毒——与1968年的病毒极为相似——侵袭美国,其可能的结果会是怎样。该研究预计,即使是一个温和的病毒,死亡人数也高达8.9万至20.7万人。死亡人数如此之高的原因与CDC总结的一样:尽管医学发展了,但死于普通的流感的人却比以往更多了。今天,很多人,主要是老人,还有接受过放化疗的癌症幸存者、移植受体、HIV感染者等,他们的免疫系统都会受损,而且此类人数还在不断增加。

此外,即使是发达国家,其卫生系统也可能被流行病拖到崩溃的边缘,甚至已然崩溃。与其他产业一样,医院已经提高了效率,成本也有所缩减——这也意味着医院实际上已不会有余力。因此,美国目前人均占有医院床位远少于1968年。而在发展中国家,遇到这种情况,卫生系统就可能全盘瓦解。

然而,死亡人数并不足以充分衡量流行病带来的影响。即使是很温和的流行病也可能造成巨大的经济损失和社会动荡。正如明尼苏达大学的奥斯特霍姆所指出的,自1918年以来社会发生了巨大的变化,这些变化也导致了新的社会问题。

最明显的变化莫过于国际贸易的扩张。2003年SARS非典肺炎的爆发虽然只是导致与中国部分地区的贸易瘫痪,然而由于产自中国的电脑芯片的量实在太大,所以SARS仍然影响到了全球范围内的计算机制造业。疾病流行将会严重破坏国际贸易,国内产业发生混乱尚属于较好状况。

社会行为也发生了改变。1957年,只有10%的人外出用餐,出售的食品种类中只有20%是易腐食物——新鲜蔬菜而非罐头食品。如今,已有38%的人外出用餐,食品种类中有48%是易腐食品。这些新习惯会对病毒传播及社会动荡程度产生影响。

与此同时,美国商业采用的“即时”仓储递送也意味着,如果一个供货商的众多工作人员因病休而无法运送某种关键货物,那么整个行业都有可能瘫痪。运输系统小小的异常——如铁路工人和机场的飞行控制人员患病——都可能导致整个系统的混乱。甚至殡葬行业也无法幸免。在1968年,平均每副棺材出厂后5个月才会派上用场,而现在只要三周半。因此,流行病再怎么温和,也至少将再现1918年的恐怖情形之一——殡仪馆的棺材告罄,这一点几乎是肯定的了。

而这已是在温和的疾病流行中最乐观的景象了。

我们对新的疾病流行还没有准备好

我们对新的疾病流行准备得有多充分?当我写下这句话时,我们还没有准备好。毋宁说,完全没准备。疫苗是不错的解决方案,但目前还仅限于理论阶段。

首先,从实际角度来看,要在新的流行性病毒出现之后的6个月内生产、分发、管理数以亿计乃至10亿或更多的疫苗制剂几乎是不可能的。要抵御新的病毒,很可能需要2倍的剂量,而非通常的剂量。所以甚至在最乐观的情况下,也要等到大流感的第二波散播开来,人们才可能拿到疫苗。

其次,现阶段疫苗的生产技术和设备都远未达到最佳状况。这个问题在2004年就已得到充分证明:当时仅英国一个工厂发生污染,就导致美国的疫苗供应减少5000万份,几乎占了总量的一半。

最后,很有可能的情况是:面对新的疾病流行,在本国人口未全部得到防护之前,各国都不会允许自己的疫苗出口——而美国使用的所有疫苗中仅有一半是在国内生产的。

科学家已研发出若干种能够缩短病程、缓解病症的抗病毒药物尚未证明适合所有病毒。更重要的是,在疾病流行时这些抗病毒药物还要起到预防作用,使服用过的人们不患病,这使得抗病毒药物在疫苗被生产出来之前的那段时间里显得尤为重要。美国与其他一些国家的政府已经开始——但也只是刚刚开始——储备抗病毒药物,可仅有一家制造商还不能满足需求。如果近期发生一次疾病流行,该药物将很快供不应求。而且,人们始终就病毒对药物产生抗性而心存忧虑。

H5N1带来的威胁吸引了全球各地科学家和公共卫生官员的注意。他们冷静地——当然有时也不是那么冷静——警示那些掌握着财政大权的人,如果他们现在不为大流感作好准备,那么将来的某一天,就会有个调查委员会撰写出一份相当于“9·11调查报告”的报告,质问他们为何没有采取行动。只是这一次,丧生的不再是数千人,而是数百万人。

为大流行作准备的第一步是监督

我们要做些什么呢?我们应当将流感视作一次致命的威胁。一场大流感甚至比一次大规模的生物恐怖袭击造成的伤亡更多,而且更有可能发生。尽管医学已经进步了,但从所拨经费来看,流感仍未引起国会的足够重视。

为大流行作准备的第一步是监督。越早发现新病毒,我们成功研制和发放疫苗的机会就越大。几十年来,WHO一直在监控着流感。

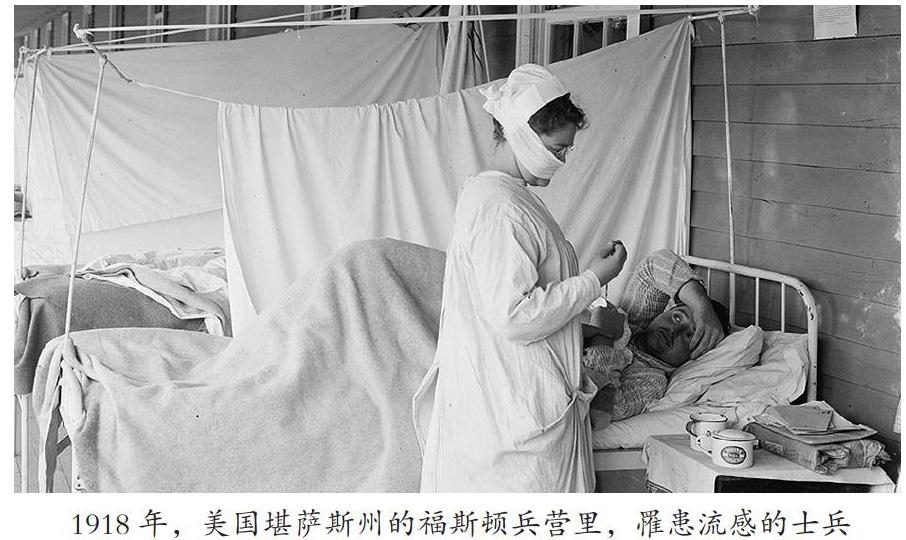

流感快速爆发的過程中,众多科学家和组织机构开始寻找疾病的病源。当时有几项关于大流感的大规模国际性研究,美国医学会赞助了其中被认为是最突出的一项,该项目由乔丹博士领军,他当时是《传染病杂志》的主编。乔丹花费了数年时间审查了来自世界各地的证据。乔丹留意观察了美国一系列春季爆发的流感,看起来这次的证据更为有力。人们可以看到流感病毒从一个营地跳到另一个营地,再随着军队扑到城市里,最后又随着他们漂到欧洲。他最终结论是:美国才是1918年大流感的最初起源地。

随后,一名同样对流感作了深入研究、著述颇丰的英国人也赞成乔丹的观点。他得出了如下结论:“该病很可能是从美国带到欧洲去的。”

分子生物学则提供了更多证据。美国陆军病理学研究所的陶本伯格提取了1918年流感病毒的若干样本,其中一些来自解剖后保存的肺组织,还有一些来自埋藏在北极永冻层下的尸体。他对病毒基因组进行了测序,根据病毒基因组的突变速率,他认为病毒是在1917至1918年的冬季——大约在大流感致命袭击前的6至9个月——转移到人类身上的。

大流感提醒研究人员应当从何处下手寻找新的病毒。它——同2003年欧洲的爆发一起——提示着研究者,不要放过任何一个角落。

1918年的大流感,媒体和公共官员助长了这种恐慌——不是通过夸大疾病的可怕,而是极力掩饰,试图向公众保证此次疾病并不可怕。

恐惧源于蒙昧,就像在丛林中被未知的猛兽追踪着。1918年,官方和出版物的谎言令恐惧从未能够具体化,公众无法相信任何人或事,因而他们也就一无所知。恐惧使女人不敢照料自己的姐妹;使得志愿者不敢将食物带给那些病重而不能自己进食的家庭,而让人们最终活活饿死;使得受过训练的护士不敢回应那些求救的紧急电话。恐惧——而非疾病本身——几乎将社会粉碎。就连评论家沃恩这样措辞谨慎、从不危言耸听的人都说:“短短几周,人类文明就差点灰飞烟灭。”

所以1918年大流感的最后一条教训,即那些身居要职的权威人士必须降低可能离间整个社会的恐慌,可谓知易行难。如果社会将“人人为己”作为箴言,它就不再是一个文明社会了。

当权者必须珍惜公众对他们的信任。正途就是不歪曲真相,不文过饰非,也不试图操纵任何人。林肯是第一个这么说,也说得最好的人。

无论真相有多么恐怖,领导者都必须将其公之于众。只有这样,人们才能打破恐惧。

(摘自上海科技教育出版社《大流感——最致命瘟疫的史诗》 作者:[美]约翰·M.巴里 译者:钟扬 赵佳媛 刘念)