数字化推动中国制造业价值链高端化效应解析

——基于全球价值链视角

何文彬

(新疆财经大学 金融学院,新疆 乌鲁木齐830012)

2020年,全球经济形势以及产业秩序正在发生颠覆性的动荡与变革。由信息革命而引发的世界经济版图正在重构,深刻改变国家的比较优势和竞争优势,数字化在经济结构优化、创新驱动发展、增长动力等多角度契合经济发展转型的趋势。上百个国家相继出台大数据战略规划以打造经济发展新高地并争夺战略制高点。更为重要的是,以“新投资、新消费、新模式、新业态”为特征已然成为后进经济社会实现后发赶超优势的弯道,突破全球产业链分工锁定的机遇已然来临。

我国经济已转向追求高质量发展,数字经济的物联网、大数据、云计算等先进信息技术可以有效推动产业间的融合创新,孕育新商业模式,培育新经济增长点。另一方面,也会成为重要引擎和强劲动力以推动传统产业嬗变,重新激发活力,通过新经济、新业态转型升级。在“疫情压力测试”顺利通关后,中国数字经济构建的闭环体系步入提速换代。制造业是一国立国之本、强国之基,在这场“以数据要素为主要动力”的事关国运战略规划中,如何充分利用数字化、网络化、智能化为特征的信息技术革命推动制造业“弯道超车”,摆脱既定的锁定路径,实现价值链高端化是亟待解决的重大问题。

一、文献综述与概念界定

(一)理论回顾及研究现状

1.制造业数字化转型机制文献综述

全球主要国家在数字经济的迅猛发展中均纷纷试图定义其内涵和外延。“数字经济”概念最初由唐·塔普斯科特(1995)[1]于《Digital Economy》一书中涉及。其后尼古拉·尼葛洛庞帝(2017)[2]在其所著的《Being Digital》一书中将其界定为“利用比特而非原子的经济形态”,本质性阐释了其基于网络的特性。作为战略性新兴产业的一个重要部分,数字经济的质性正是源自创新战略目标引领的高度外部性,这也致使其在实践中缺乏逻辑严密、系统严谨、思想统一的理论引导,理论探索需求急迫。

在关于数字化制造业并激发后者高端化的相关研究中,Kuznets(1973)[3]利用解析国民账户后认为,制造业在GDP比重中提升是当代经济的一个突出表象。Manyika&Roxburgh(2011)[4]针对异质研究对象进行研究,但均得出数字化可促进基础行业高端化的同质结论,并认为这主要得益于其更高的生产效能,对传统行业中小型企业影响更盛。

至于高端化驱动路径,Pato&Freund(2016)[5]以美国制造业为例指出数字化通过完善相关服务导致产业链交易成本因内部转化为外部而降低。而Tokatli(2014)[6]则认为是惠于单位人力资源成本的下降。联合国贸易和发展会议(UNCTAD,2015)更为完整地提出参与程度的强化、市场渠道的拓宽、交易成本的下降、就业机会的增多等挖掘了规模经济以及范围经济而蕴含价值增值,让经济实体因两化融合而更富有优势。

埃森哲年度报告(2017)(1)运用数字化指数模型发现中国工业品制造业、耐用品制造业总体数字化水平偏低。思科报告(2017)(2)也指出,同制造业强国相比,中国制造业于自动化设备上投入严重短缺。国内其余研究多为定性研究,涉及新一代智能化、自动化和信息化提升全要素生产率、推动产业升级、降低交易费用等内容,定量研究相对缺失。

2.数字化背景下制造业价值链高端化文献综述

英国演化经济学家卡萝塔·佩雷斯(1983)[7]明确提出,“每一次技术革命都会形成与之相适应的技术经济范式”。目前正处在迭代新技术经济范式的变局期。迈克尔·波特1985年提出的全球价值链概念为评价一个经济体的产业优势以及企业竞争力提供了一个全新维度,该界定覆盖动力机制、治理结构以及产业升级等核心模块[8]。其后Gereffi等(2005)[9]以观察产业结构动态变迁的3C模型、Kaplinsky(2000)[10]的“产业间价值链和产业内价值链”、具有内生互补视角的“链横向治理”产业集群的提出等,不断拓宽着研究边界。然而如Bell(2005)[11]认为的,单一从任一方面研究价值链产业升级问题都很难得出完整论断。达成更多共识的是,实践已然证明发展中国家被锁定在全球价值链低壁垒的低附加值环节,竞争的激烈造成“贫困化增长”的困境,并不会带来技术的进步(Sampath et al,2018)[12]。显然作为一个大国战略,Humphrey(2014)[13]提出的工艺、产品、功能和链条依次升阶流程并不有效,大部分沿着该路径的后进经济体并未如愿实现高端化攀升(张会清、翟孝强,2018)[14]。另一方面,经济实践又证明了创新可以实现赶超式发展(O'connor,2006)[15],其可以被进一步分为突破性、渐近性和改进性创新(Christensen,2015)[16]。谭人友等(2016)[17]在再造背景下认为技术革新的正面效应对于被锁定国家是实现高端化的重要机遇。

价值链高端化作为中国产业转型升级背景下的一个研究热点,多集中于中国制造业,孙天阳等(2018)[18]提出的价值网络方法分析中国制造业产业链升级激发了研究视角的多维化。其余则为中国某个省市的战略性新兴产业或者某个具体产业的基于全球价值链中的参与度与位置的研究。显然没有纳入新技术革命的这种研究有着视野及格局 的 局限 性。只 有 李 馥 伊(2018)[19]、任奕 达(2019)[20]在全球价值链框架下探讨中国制造业数字化投入和数字化指数较为系统。其余文献仅就升级机制和政策做定性分析,本文正是对这个经验性问题的补充和完善。

(二)概念界定与问题提出

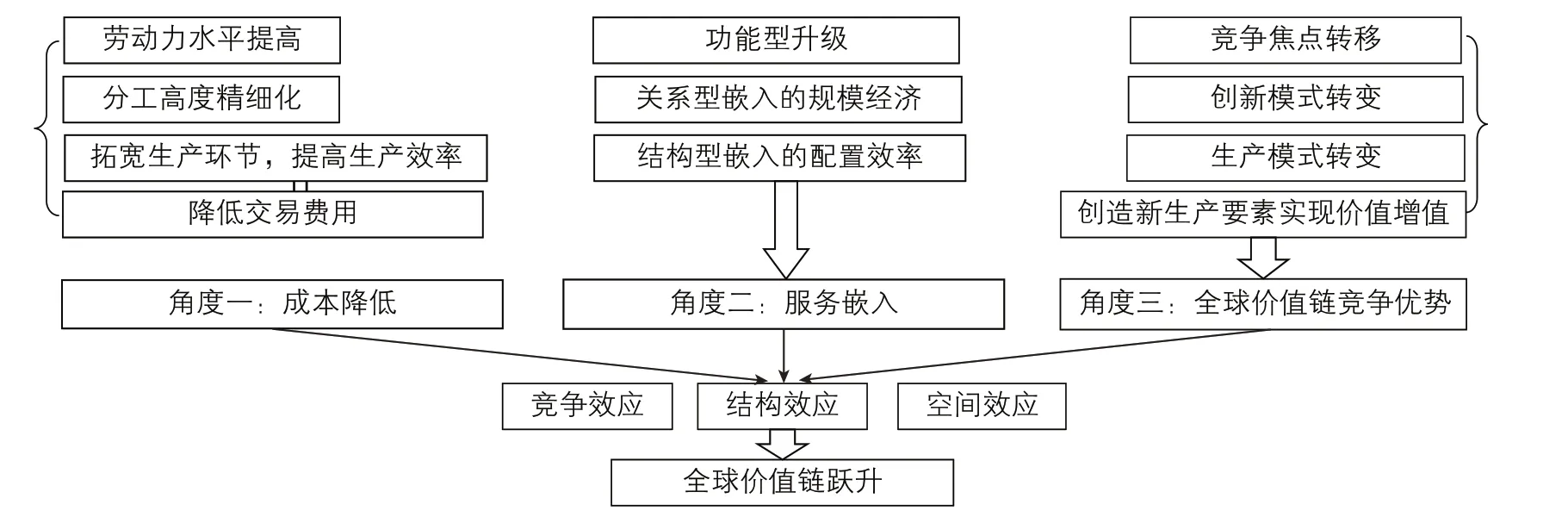

鉴于数字化的创新型和快速迭代性,目前主要国家均在探索数字化深度融合传统经济的新机制、新格局与新路径。发展至今,架构在“云网端”新基础设施之上以DT化为核心的数字经济2.0时代出现,彰显了平台化、数据化、普惠化,带给未来社会自由连接体、人人经济、平台经济体、万物在线、数据核爆以及再造经济学理论五大想象,而梅特卡夫法则、摩尔定律以及达维多定律引导着实践并不断进行着理论创新。图1表示了数字化推动传统经济价值链高端化的激发因素及驱动机制。

图1 数字经济推进全球价值链高端化跃升逻辑

本文所界定的数字经济概念,是指将数字化的知识信息作为关键生产要素,以现代信息网络为重要载体,以有效使用作为效率提升和结构优化重要动力的一系列经济活动。其涵盖数字产业化以及产业数字化两个模块,前者也称为数字经济基础模块,即信息产业;后者被称为数字经济融合模块,即传统经济数字化后的边际增量产出。

二、中国制造业数字化的发展动态及演变趋势

(一)中国制造业数字化规模和结构纵向对比

在表1及图2中,中国数字经济增加值规模由2005年的2.6万亿元增至2019年的35.8万亿元,其与GDP占比也由14.2%升至36.2%,年复合增长率高达20.6%。其中数字产业化规模和产业数字化规模分别为7.1万亿元和28.8万亿元,在国内生产总值中占比7.20%和29%。三产中,服务业数字经济占行业增加值比重最高,为37.8%;农业数字经济占比最低,为8.2%;工业数字经济居中,为19.5%。就2017-2019年纵向对比而言,工业数字经济化程度持续上升,占全行业增加值比重分别为17.22%、18.31%和19.5%,展现出数字化加速融合渗透的趋势。然而其部门内部数字化程度呈现出结构性分化,2017年数字化程度占比前20的部门如图2(右)所示,极值分别为输配电及控制设备部门的24.2%和方便食品部门的5%,相差极为悬殊。

表1 2017-2019年中国制造业数字化发展程度

图2 中国数字经济发展规模及典型部门数字化程度

(二)中国制造业数字化的全球相对竞争优势横向对比

全球主要国家对数字经济的主导权竞争和战略布局日益激烈。图3a显示,2018年全球数字经济发展总规模高达30.2万亿美元,在国内生产总值中的比重已经占至40.3%,其中美国以12.34万亿美元、中国以4.73万亿美元的规模分列前二。就模块结构而言,美国数字产业化模块为1.523 6万亿美元,中国以9 689亿美元居后。传统产业数字化转型成为主导,其中德国最高,达到九成以上,英、美、俄等十余个国家也均超过八成,中国为79.31%。就工业数字化程度而言,如图3b所示,2018年韩、德、美、英和日本该指标与行业增加值占比超过1/3,韩国的45%最高,而与之形成鲜明对比的是,中国的工业数字化占行业增加值比重只有18.3%,显然转型正处于启动阶段。数字化、网络化以及智能化(ICT)促进制造业的转型程度暂且用规模衡量,如图3c所示,2018年ICT制造业规模中,中国的5 446亿美元规模最大,美国以2 155亿美元、韩国以1 687亿美元、日本以1 127亿美元远超其他国家。就数字化质量和水平而言,如图3d显示,上述几个主要国家制造业数字化进程中,基于工业物联网平台推进生产过程管控的有效性以及开展数据的深度挖潜以推动重点应用较为普遍,显示数字化质量和深度较高。而中国受限于数字化发展水平不平衡、中小微企业众多、工业底层基础薄弱等制约,部分应用发展质量仍留滞于可视化描述及监控诊断环节。

图3 2018年世界主要经济体数字经济结构及工业数字化发展

三、数字化进程中我国制造业全球价值链竞争能力分析

(一)全球价值链中中国制造业国际贸易附加值解析

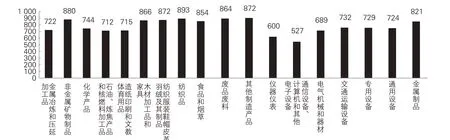

图4直观地显示了中国制造业各部门的单位出口增加值,该指标较高仍为食品和烟草(C05)、纺织品(C06)、木材加工品和家具(C07)等传统劳动密集型产业,而通信设备(C15)、计算机和其他电子设备(C18)等技术密集型产业国际贸易增加值则较低。

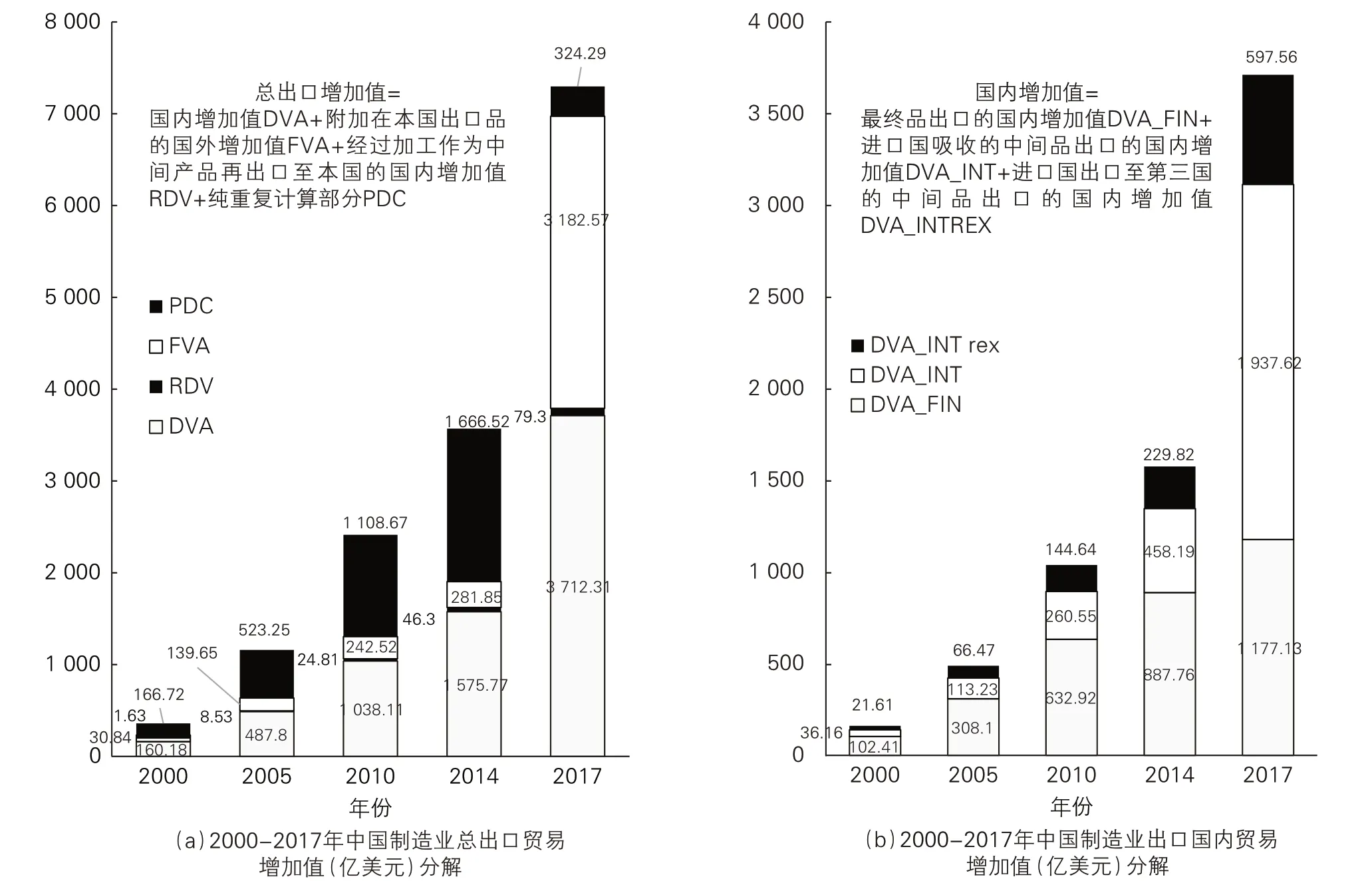

为对中国制造业在全球价值链的参与程度有个直观的纵向认知,这里采用ADB-MRIO2018、UIBE GVC Indicators以及Wang等(2013)[21]提出的WWYZ方法,前者最新数据更新至2017年,后者用增加值形式对出口贸易重新表征,其结构分解如图5所示。

图4 2018年中国制造业每1 000美元货物出口平均增加值(亿美元)

图5 WWYZ分解法下中国制造业总出口及国内贸易增加值分解

如图5a所示,中国制造业出口所含的国内增加值DVA由2000年的160.18亿美元增加到2014年的1 575.77亿美元,再到2017年的3 712.31亿美元,复合成长性为20.31%,这个增长曲线与中国制造业总出口规模增长曲线重合,其在总出口增加值中的占比呈现先降后升的U型也契合中国于国际贸易位列前茅后遭遇金融危机进而致力于结构升级的进程。RDV由2000年的1.63亿美元到2017年的79.3亿美元,在制造业总出口增加值中的占比约1%,这预示着产品中被先行出口至国外再返回中国境内被消费的增加值占比低微。FVA在制造业总出口增加值中的占比2014年之前约为15%左右,但2017年暴增至40%左右,从另一个侧面也反映出中国制造业在数字化转型进程中对外依存程度加大。重复计算增加值PDC由2000年的166.72亿美元增加到2014年的1 666.52亿美元,全球价值链跨境环节加长,嵌入深度增加,但2017年突然萎缩至324.29亿美元,显然全球贸易保护主义抬头导致传统制造业参与度降低,生产经营成本的提高与金融危机的影响导致中国制造举步维艰。

在中国制造业的国内增加值分解中,如图5b所示的最终出口并被直接消费的增加值DVA_FIN贡献度最大,但其占比由2000的50%降至2014年的45%,再降至2017年31.71%,作为中间品出口至其他国家的增加值DVA_INT由18%左右上升至2014年的23%,再到2017年的52.19%。作为中间品出口至其他国家并再次出口的增加值DVA_INTREX由11%升至2014年的12%,再到2017年的16.1%,反映出中国制造业出口从事加工、装配进口中间品等附加值较低的活动状况略有改善。

(二)中国制造业数字化中部门层面价值链参与度

1.构建模型

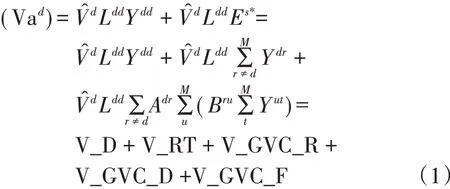

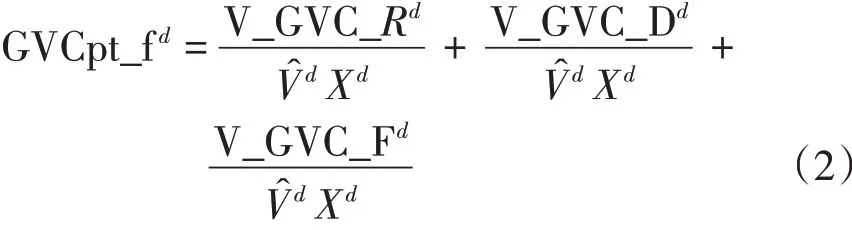

传统的全球价值链参与度较为笼统,未区分浅度和深度参与度并衡量跨境分工深度。故而Wang等(2017)[22]提出了前、后向联系参与度的概念,并结合总产出生产函数和一般平衡条件构建模型如下:

式(1)更能刻画出产业链专业分工精细化的趋势。第1部分V_D未参与全球价值链;第2部分V_RT为含在最终产品出口中的国内增加值;后三部分为参与跨境产业链分工。V_GVC_R跨境一次,进口国进口后在本国加工为最终产品;V_GVC_D则为出口国先行出口中间产品,其后隐含在其中的增加值又被当初的出口国进口回来用以生产中间产品或者最终产品被最终需求吸收;V_GVC_F即出口国中间产品出口中隐含的国内增加值被进口国用来生产出口的最终需求或第三国的中间产品,第三国再利用国家的进口中间产品生产最终产品再出口到进口国被吸收,或者被第三国最终需求吸收,跨境两次。

式(2)为基于前向分解,其观察的是某部门的国际贸易增加值在总部门增加值中的比例。

式(3)为基于后向分解,其考察的是利用跨境生产的境内及境外资源而得的最终产品在整个部门增加值中的比例。GVCPt_f及GVCPt_b的比值为全球价值链参与度GVC_Part。

2.实证结论

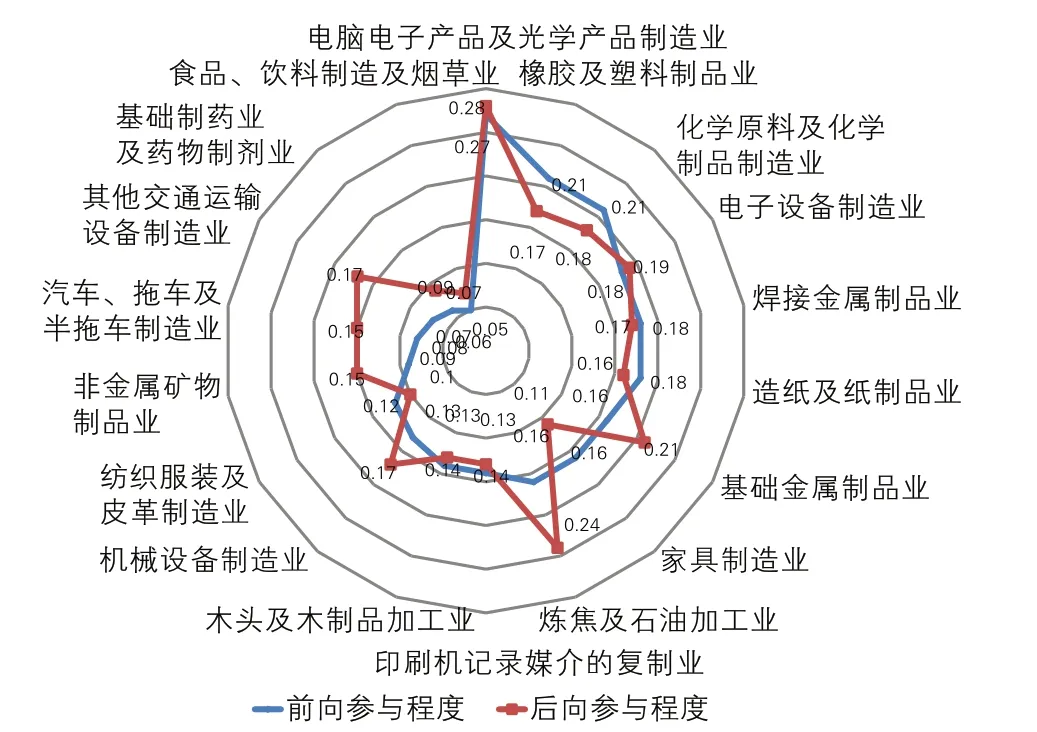

如图6所示,中国制造业C05-C22部门的GVCPt_f及GVCPt_b介于0.05~0.28之间的低值区域。就GVCPt_f而言,因其观察的是某国某部门的国际贸易增加值在总部门增加值中的比例,发达国家占据核心设备及关键零部件研产销环节,故其GVCPt_f的同类均值均优于欠发达国家。另外横向对比发现,中国的GVCPt_f与其他发展中国家相比也并不占优,这意味着中国目前有着“高端自主创新能力不足导致缺乏核心竞争力、低端饱受生产经营成本提高与金融危机影响”的困境。而就GVCPt_b而言,国家之间没有显著系统化差距,因行业而异,横向对比发现德、法、韩明显优于他国,显示这三国参与产业链程度较深。

图6 2017年部门层面中国制造业全球价值链前向与后向参与指数

2001-2017年中国制造业18个部门的价值链参与指数介于0.041~3.31之间,大部分处于“微笑曲线”的中下段,见表2所列。就纵向而言,可以得出价值链升级的结论:除C15、C17、C18三个部门下行外,C05、C06、C07、C08、C13和C14均出现了从2000年到2008年下滑,再到2017年实现U型攀升的态势,其余部门均稳步提升。

显示性比较优势系数(RCA)表示一个国家或地区某商品的出口值在该经济体全部出口商品总值中的占比,用全球此商品出口值占全球此商品出口总值占比的比例,可以衡量某一部门或商品的比较优势。从表2可以看出,中国制造业传统优势产业ROC指数下滑,在2014年同德国相比相对优势减弱,而C15、C16、C17、C18、C19、C29及C21的指数上升,竞争差距开始消减,其他部门保持平稳。美国制造业的颓势在可以从数据上明显得到结论。

表2 2000-2017年中国制造业C05-C22全球价值链参与度与RCA系数

根据跨越国界的次数,跨境国际贸易可以分类为只跨越一次国境的简单跨境贸易以及至少包含两次跨境活动或涉及通过第三国的间接出口或再出口/再进口的复杂跨境贸易。表2中显示,C21、C20、C19、C16、C14、C10等参与度的升级主要源自简单跨境交易上升,期间C12、C15、C17、C22的简单参与度有所降低;而C05、C06、C08、C21、C20、C16深度参与的复杂跨境交易有所提高。与此同时,C17、C15、C11、C12、C07则深度参与的复杂程度有所减弱。C11、C12、C15、C17部门的简单及深度参与均有所减弱。相比较而言,德国C08、C11、C12、C16、C18在全球价值链上占据高端位置;中国在C12、C21、C20位于相对高端的分工地位;美国的C17和C21、日本的C06、C09和C20的前向联系参与程度更高。这与德、美、日的竞争优势相符合。显然在这些资本和技术密集型行业,无论前向还是后向参与度,中国均未呈现出高的嵌入度,国际贸易增加值更大的蛋糕被分派给资本和技术而非人力,尤其是全球性强势跨国企业的资本和技术。

四、数字化中国制造业价值链高端化固定效应回归实证

本部分将制造业数字化这一范畴界定为通讯业以及信息服务业对制造业各个部门的增加值投入。数字化投入包括软件服务、电路设计及测试服务、信息系统服务和业务流程管理服务。在构建模型中通过考虑研发强度以及数字化投入的交互项以测度数字化于制造业高端化的效应。在原始数据处理中,将中国统计年鉴中的制造业分类根据相近性原则对应为ADB-MRIO2018数据库中的C05-C2218个部门。

(一)理论模型构建与释意

考虑数据的相关性和可得性,借鉴李馥伊(2018)[19]、任奕达(2019)[20]的相关研究,构建理论模型如下:

其中,d和t代表部门和年份;β0是截距项;νd代表个体效应;θt则代表时间效应;εd,t为残差项。模型对行业固定效应以及时间固定效应进行控制。各变量含义见表3所列。

表3 变量选择依据以及数据来源、预期效应

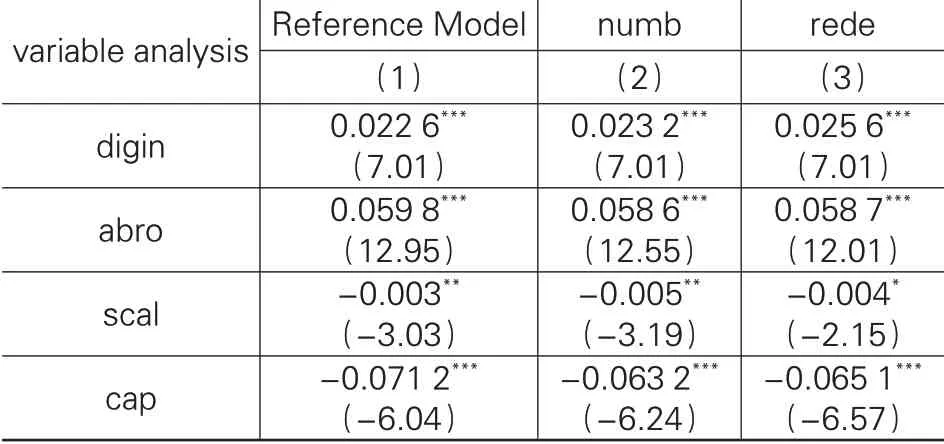

(二)基准模型与加入交互项的模型检验

首先对基准模型(4)进行实证,表4表明,控制行业固定效应后,Digins,t回归系数显著为正意味着促进这些部门GVCpt_fd,t的提升。另外,控制变量中abro、intu回归系数均显著为正,scal、capi连同prod回归系数则显著为负,这也从侧面验证中国为制造业大国而非制造业强国。

在(4)中纳入numb以及rede分别同GVCpt_fd,t进行交互项验证,实证见表4中的(2)(3)列,Digins,t的系数同样显著为正,且t值未显著变动;另外,rede在此未发现显著效用,这显然有悖于一般预期,合理的推测为18个部门中知识技术密集度呈现巨大异质性,导致rede对GVCpt_fd,t的提升没有显著效果。

表4 基准模型与加入交互项的实证结果

续表4

(三)部门异化类型的检验

结合制造业国际竞争力的内部分化和结构跃升的实践,在此将中国制造业18个部门分为低知识密集度(C05、C06、C07、C08、C09)、中低知识密集度(C10、C11、C12、C13、C14、C15、C16、C22)以及中高知识密集度(C17、C18、C19、C20、C21)分组实证更为符合现实。

表5显示,digin对三组GVCpt_fd,t的跃升效用分化效果。劳力或资源密集型的低技组,GVCpt_fd,t的跃升出现了负面效应,这意味着digin对这些部门带来的边际效应不显著,且digin的增加在相当程度上冲销了人工低廉的成本优势。而对其他两个组别GVCpt_fd,t的跃升有显著正面效用,且中高组强于中低组,表示这两组可以通过加速数字化进程有效提升其全球价值链的嵌入位置。另外,numb和rede的交互项模型中分别对中高知识密集度组在1%显著性水平上具有负向效用和正向效用,合理推测为该组研发支出中较多投向了ICT方面,反过来研发支出的强化又有利于这一效用的放大。

表5 分组计量实证结果

Robustness test首先考虑Hummels等(2001)[23]提出的前向垂直专业化分工指数VS1d,t指标替换GVCpt_fd,t,VS1d,t值为一个国家或地区的中间产品增加值被用于他国生产最终产品的增加值部分,是一个经济体嵌入全球产业链程度的表现;其次,采用d部门在t时间使用的全世界通讯业和信息服务业的增加值digin_wd,t以及t时间国内数字化投入对该部门总产出的贡献率digin_pdt两个变量替换diginst;最后检验中采用滞后一期的方法,篇幅所限,在此不再赘述,结果表明显著性以及回归系数正负号未发生实质性变化。

(四)实证结论

在全球内外部格局调整及新技术浪潮的冲击下,中国制造业具有最完整的工业体系,进而企业组织、业务、产品链也极具复杂性,虽然数字经济规模方面已然位于世界前列,但利用数字化赋能制造业挖掘潜能的应用仍显滞缓。本文发现数字化对中国制造业部门全球价值链跃升效用分化,对于中低技术和中高制造业部门,数字化投入上升1%,两者全球价值链参与度分别攀升0.027%和0.038%,研发力度更高的部门效用更优。显然在与数字化融合中,高技术制造业部门更具竞争优势,数字化红利也最丰厚,对于这些部门中已经掌握核心技术的产业,必须强化中国品牌及标准,强化国际合作话语权,破除嵌入高端市场的壁垒。实证结果也表明,劳动密集型制造部门在数字化进程中成本优势被压缩。这也警告我们,目前互联网平台经济拉动就业存有不确定性,服务业成为新的“就业海绵”可持续性不容乐观,劳动密集型的就业稳定仍是中国“六稳六保”的关键,不能简单任其跨境转移,必须转向挖掘技术创新潜能,稳步由低阶加工装配升级到标准体系制定、柔性化生产以及个性化定制。

五、政策建议

(一)强化顶层设计及战略部署,加速推进制造业数字化进程

第一,各级政府要摒弃思想狭隘性,以国际标准推动“数字赋能制造业”前瞻性布局,着重促进基础性研究及共性技术的突破,培育创新中心产业化重大创新成果;第二,各级政府应摒弃同质竞争的桎梏,建立更加适应新业态新模式包容开放的发展理念并建立与之相适应的监管新型治理体系,探索适合区域产业禀赋、最大限度释放产业叠加及倍增产能的着力点;第三,各级政府应打造良性循环的创新生态环境,规范数字经济发展的地方法律法制体系,构建共建共享、信息安全、知识产权保护等生态体系;第四,各级政府相关行政决策中需考量全球价值链参与度相对位置变化及其配套体系质量,即应追踪数字化致使全球价值链形变跃升的内在机制、数字化技术的外溢效应,继续通过“一带一路”建设、实施自贸区战略提升,加强以高端化为导向的新一代贸易规则的制定与引领。

(二)在深化改革基础上发挥市场机制,推动数字化制造业新业态

第一,持续深化改革,充分发挥市场机制的关键性作用,以推动产业政策从差异化选择型向普惠化功能型转变,充分发挥金融市场资源配置效用对数字型新兴产业、信息新技术企业的筛选培育机制;第二,建立政府引导基金,支持数字经济领军企业借力于“一带一路”共建跨境合作,输出先进领域的信息技术,并在发达国家设置研发中心,为数字化制造业扩展发育空间。

(三)加快新型基础设施建设,储备战略性底层基础

第一,加大战略性新兴领域基础设施的财政投入,增厚知识储备、技术储备以提升原始创新能力以及产业链全流程数字化应用;第二,构建高速、移动、泛在、安全的国家战略“新基建”,夯实电网、水网、交通运输网等智能化改造;第三,利用新基建夯实工业领域的数据基础,促进高端生产性服务创新,提升制造端与数字端的相互渗透,驱动企业向综合服务系统方案供给商的角色转型。

注 释:

(1)资料来源于《埃森哲年度报告:2017年8大趋势,AI驱动未来》。

(2)资料来源于《恩科2017年年度网络安全报告》。