君子之器

胡译文

【摘要】以往关于北宋士大夫古物研究的讨论主要集中在观念层面,陕西蓝田吕氏家族墓的系统发掘和古器、仿古器的出土,为深入了解吕氏家族的礼制和古器物实践提供了重要契机。蓝田吕氏随葬仿古敦,符合其士大夫身份,并以此标榜自身学识以区别于其他士大夫家族,但在仿古敦的具体实践如材质、形制、铭文等方面又刻意与古敦不完全相同,即在仿古的同时与之保有距离以示敬意,而这正是蓝田吕氏修养德行的重要体现。

【关键词】蓝田吕氏家族墓;仿古敦;士大夫;君子

2006年陕西省考古研究院对陕西蓝田县吕氏家族墓园进行了系统发掘,其中吕氏家族墓群出土了一系列古器和仿古器,种类涉及磬、鼎、簋、敦、炉、鉴等,尤以敦数量最多。蓝田吕氏家族是书香世家,吕大防、大忠、大临和大钧在《宋史》中有传[1],并有遗著存世[2],其中吕大临热衷古器物研究,著有《考古图》,收录目之所及公私家收藏的古器物,包括吕氏家族收藏的古器十件[3],遗憾的是这些吕氏藏品均没有出现在其家族墓中,其中,部分藏品进入徽宗内府收藏[4],部分藏品则不知去向。以此来看,吕氏家族墓随葬仿古器有其家学渊源,但仿古为何仿“敦”,文献中却没有直接记载。

一、吕氏家族知识系统中的敦

根据发掘报告,蓝田吕氏家族墓共出土七件自名敦,分别如下:

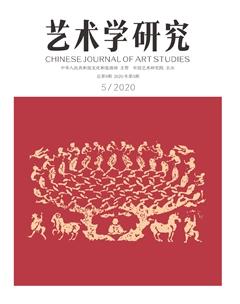

吕大临墓前室东北角出土一对石敦(图1),两件形制、尺寸、铭文基本相同,通高23.5厘米,由盖和身组成,球腹、双耳、三兽足、足外翻,通体抛光,素面无装饰,一侧纵向錾刻楷书铭文:“嗟乎,吾弟任重而道远者夫。宋左奉议郎秘书省正字吕君与叔石敦。元祐八年癸酉十一月辛巳从兄大圭铭。”

吕义山墓出土一对石敦(图2),分别位于西墓室西壁下中部和北壁下偏西,两件尺寸、形制、铭文基本相同,通高分别为13厘米和13.7厘米,由盖、身两部分组成,盖为覆盘式、有提手,身为扁球形、双耳、平底、圈足,外腹壁阴刻仿金文铭文:“安喜令吕君子居,葬以崇宁元年季冬之庚申,子德修、辅修作敦,临河孙求识之以铭:受实惟宏,致养惟裕。可用于人而荐诸神,惟其所遇。”

吕景山墓墓室西棺内东侧偏北出土一件石敦(图3),报告称簋,通高15.7厘米,身为扁球形、圈足、双耳、无盖,铭文位于外底面:“隹政和元年十一月壬申孤子吕为攸叚考宣义郎作敦以内诸圹。”

吕大圭墓出土一件石敦(图4),出土时位于K2入口处东侧砖墓志上,通高11.6厘米,圆腹,无耳无盖,三兽足外撇,腹外壁中部有弦纹,上沿口稍向外翻,口沿下环带一周仿金文铭文:“汲郡吕德修作敦,从葬族祖父致政朝散铭曰:受实惟宏,致养惟备,于以奠之,君子所器。”

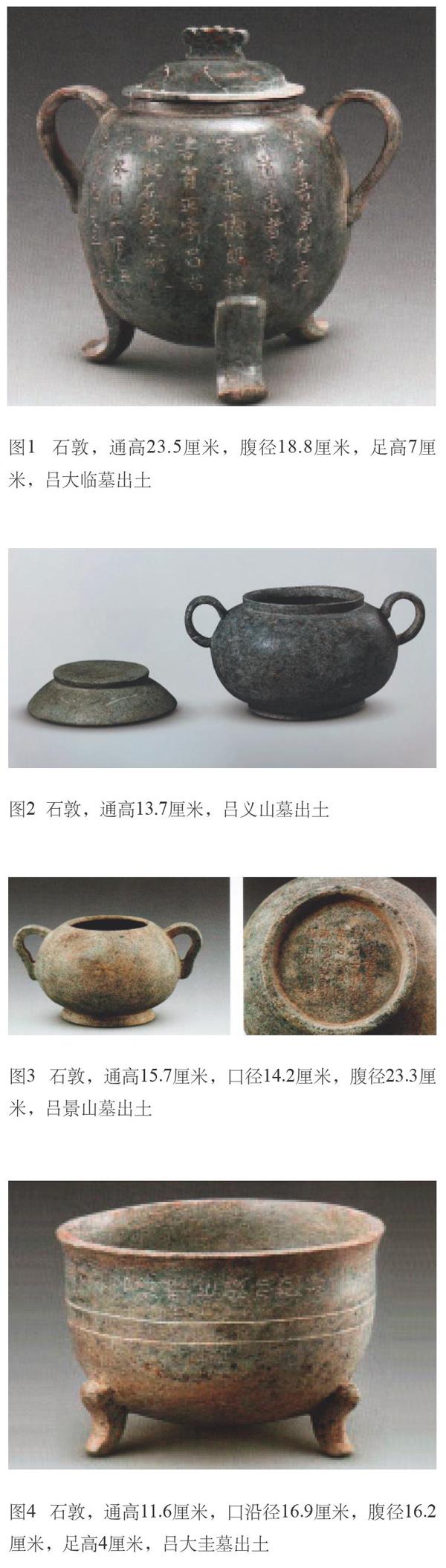

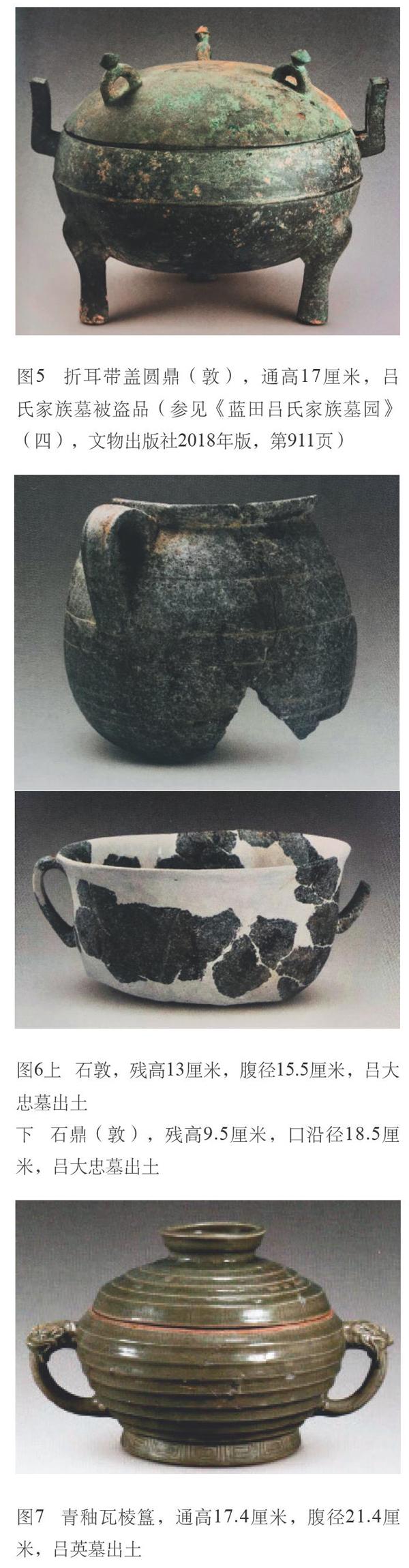

被盗品折耳带盖圆鼎(图5),通高17厘米,盖外顶有墨书印迹“口口敦”,器底正中阴刻仿金文:“隹政和元年十一月壬申,孤子吕世攸叚考承义郎作敦以内诸圹”,根据铭文可知出于吕至山墓,且在吕氏知识系统中,该器物也为敦。

上述七件自名敦的銘文中,除吕义山墓出土一对石敦铭文中“敦”的写法为正确的金文写法外,其余五件都以为“敦”。清人钱坫在《十六长乐堂古器款识》中已指出宋人误以为敦[1],容庚在《商周彝器通考》中进一步指出为簋和为敦[1](吴大澂在《说文古籀补》中首先提出敦的异文写法,容庚更详细说明),本文的论述以宋人的知识系统为准。

参照上述自名敦的形制可判定,吕大忠墓也出土两件石敦(图6),位于前室西侧中部扰土中,其中一件发掘报告定为鼎,残高9.5厘米,另一件石敦残高13厘米,两件均为双耳、球腹;吕英墓出土的青釉瓦棱簋(图7)也应为敦,出于椁内西侧中部,通高17.4厘米,由器、盖两部分组成,双耳、圈足,出土时口向骨渣堆破碎歪倒于地,报告推测骨渣原应敛于簋(敦)内,簋(敦)则纳于漆盒中。此外,被盗的鱼虎纹带盖小鼎(图8)与折耳带盖圆鼎(敦)形制相似而尺寸较小,通高6.6厘米,在吕氏知识系统中也应为敦。至此,吕氏家族墓出土品中可确认为敦的器物共有11件。综上,从这11件敦实物来看,吕氏家族成员对“敦”大体上有一定认知,这类器物尺寸不大,一般在十几至二十几厘米之间,大多圆腹、有双耳和足,但具体形制并不精确,如有的为三兽足,有的为圈足,有盖或无盖,等等。还有一点值得注意,上述敦均出于吕氏家族墓的男性墓室或棺椁中,应为男性专属,但从目前发掘情况来看,并非所有男性墓室都出土敦。

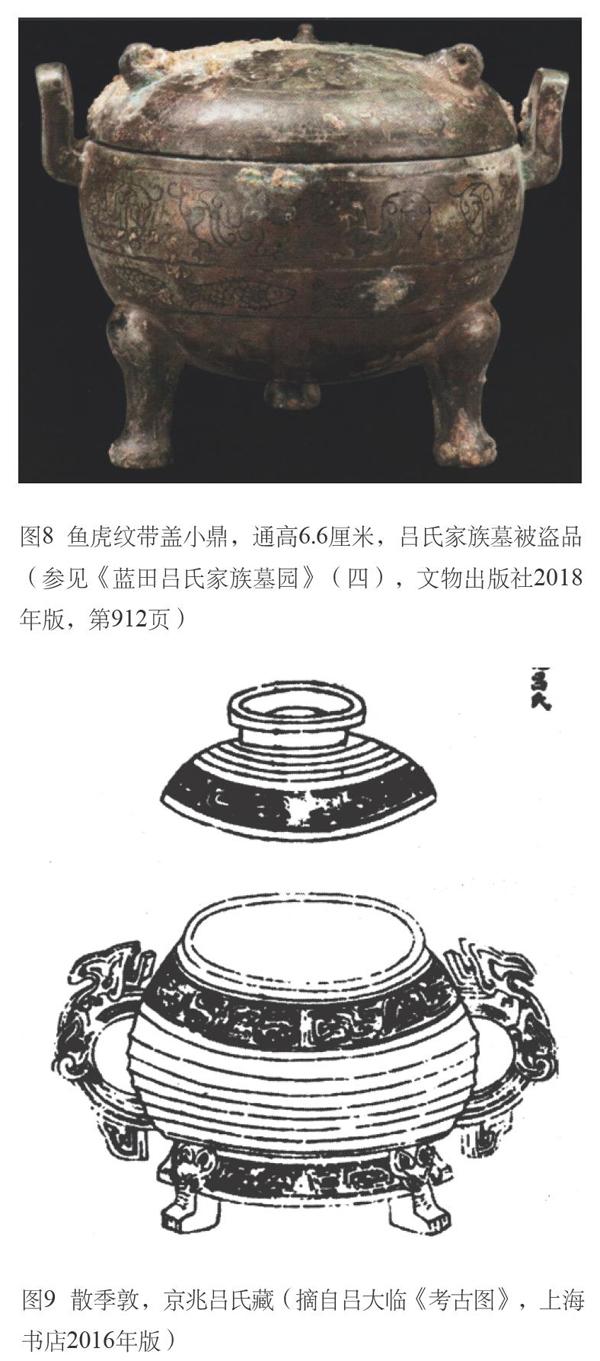

关于敦,吕大临在《考古图》“散季敦”(图9)一条下总述其概况[2],他将敦类列于簋属,为盛黍稷之器,通常簋为祭器,敦为用器,士大夫也有以敦为祭器;材质上,上古时期主要为陶,商周以来开始用青铜;纹饰上,贵族用敦注重装饰,平民用敦较为朴素,早期的废敦没有耳足,大部分敦形制上为圆腹、带盖、三足或圈足、有耳(但有的没有),法度之内可有小不同,大部分敦盖倒过来可以盛放东西;数量上,一般成对出现;金文写法为;使用阶层方面,士用瓦敦,天子诸侯不用敦,这就解释了为何吕氏家族墓出土仿古器中以仿敦数量最多,也进一步印证了文献中吕氏家族一本于礼的记载。关于“周制中敦为士之用”,董逌在《广川书跋·螭足豆》中也有相同论述:“……周制,士之用。变敦言簋,容同姓之士,得以从周制也。”[3]可见关于敦的使用阶层,当时士大夫有着相对一致的认知,用敦符合吕氏家族的士大夫身份。

总述之后,吕大临图绘列出他目之所及各家收藏的敦实物,大多标出尺寸、容量、来源、铭文字数和模拓以及简要评述。在论及敦的具体形制时,吕大临明确指出各敦形制不同:有如鼎、有其盖有圈足却之可置诸地者、有如尊而夹腹两耳圈足者等[1],他将各异的形制解释为:“古人制器自为规模,皆在法度之中,亦容有小不同。抑世衰礼坏,僭偪不常,未可考也。”[2]同时他还指出聂崇义《礼图》所载敦只有一种形制的弊端。[3]关于这一点,时代稍晚的董逌曾进一步解释道:“古人制器随时则异,后世偶得一物,即据以为制,不知三代礼器,盖异形也。又诸侯之国,得自为制,岂必合礼文哉!”[4]可见,古器随时而异,是当时士大夫的另一共识。

目前考古发掘未见自名敦实例,自名敦仅见于传世品,如齐侯敦、陈侯午敦(一)、陈侯午敦(二)、陈侯因次敦等。根据现有考古发掘情况和研究成果,青铜敦出现于春秋中期,主要流行于春秋晚期至战国,为粢盛器,盛黍稷之用,有中原起源说和楚地起源说,河南辉县琉璃阁赵固第1号墓出土敦为中原铜敦的常见形式,楚盏盖器对称相扣,形似西瓜,此外山东地区也是青铜敦集中出现的一大区域,有球形、奁形、扁圆形等形式。“敦”的金文写法为

,器形来源有鼎、簋、盆、豆、盂等几种说法[5],其中讨论较多的是簋和鼎。关于青铜敦常见的组合配置和使用阶层,罗泰[6]和陈芳妹[7]都有专门讨论敦代替簋,与鼎配置,多成对使用;鼎和簋配置为多数高等级贵族墓葬的常见配置,是古礼的表现,而敦代替簋与鼎配置为春秋晚期至战国的新制,主要流行在中小贵族墓葬中。敦是中小贵族在春秋王室衰微之时发展出的新器类[8],其性质已决定了使用范围。

吕氏家族墓出土的仿古敦在器形上与上述三个地区出土的青铜敦都不相同。无独有偶,2010至2011年甘肃马家塬战国墓地出土的青铜敦(图10)与吕大临墓出土的石敦在器形上较为相似,该器呈卵形,三蹄足,盖径较小,只是其瓦棱纹和腹部上方的一对兽首衔环在吕大临墓出土石敦上分别替换成素面和双耳,但整体形制上可以明显看到借鉴关系[1],马家塬所处的甘肃地区与蓝田吕氏所处的关中距离不远,虽时代不同,但可能存在地域风格的影响。

二、君子之器

—吕氏家族随葬仿古敦的一个面向

前文已经谈到,敦在周制中为士之用是吕大临及其家族的共识,因此吕氏家族随葬敦符合其身份,且从出土情况来看,仿古敦主要出现在大字辈和山字辈两代家族成员的墓葬中,分别为吕大圭、吕大忠、吕大临、吕景山、吕义山、吕至山墓,虽吕英墓也出土仿古敦,但根据考古报告,这件瓷敦出土时内盛骨灰,其功能或与其他几件不同。此外,如前文所述,这些仿古敦多位于男性一侧,应为男性专属,但并非全部男性成员都有随葬品敦,笔者对吕氏家族墓中未有敦随葬的墓葬加以梳理,发现有三类:一为早夭者如吕大受、吕大观;二为在外征战途中病故后归葬者如吕大防、吕大钧;三为夫人下葬时丈夫健在者如吕锡山、吕仲山和吕省山。由此可见,在吕氏家族内部,严格规定敦为男性使用,即使是同辈、同志趣成员,如果早夭或没有下葬墓中,都不能有敦。但如此严格的器物归属,在具体实践时,却又与真正的商周青铜敦有着诸多矛盾之处,甚至与吕大临《考古图》中记录的敦也多有不同。

将吕氏家族知识系统中的“敦”与三代青铜敦作对比则不难发现:材质上,吕氏家族墓仿古敦为石质,而不是三代礼器常见的青铜;时间上,敦为战国时期流行的新式礼器,是礼崩乐坏之后的器物,而非三代礼制的典型器;空间上,吕大临墓仿古敦与马家塬墓青铜敦较为接近,而马家塬在战国时属西戎之地,非中原儒家文化区;文字上,吕氏家族墓仿古敦虽模仿金文以求古意,但与金文相去甚远,且西周青铜器铭文多刻在器物内壁,东周开始刻于外壁,而吕氏家族墓仿古敦的铭文多在器物外壁。以此来看,吕氏诸多的仿古行为与真正的三代之“古”有着相当大的距离。

(一)青铜材质的消解

商周時期流行青铜礼器。青铜是等级的象征,贵族身份的标志。罗泰曾注意到,早在西周晚期的曲村北赵晋侯墓地中已经出土成套青铜明器,其用意是为了让人想起古来的礼制活动,可能是为了炫耀氏族拥有尊贵地位的悠久历史,且不是特例。[2]仿古明器还出现在一些礼制改革之后的墓葬中,仿铜陶礼器在东周墓葬中十分流行,战国至秦汉楚地墓葬中还大量出现漆器仿铜礼器[3],两汉以来陶仿礼器在等级不高的墓葬中常有发现,或许吕氏家族当时已经看到这些材质替换的先例。宋代实行禁铜政策[1],而对于吕氏来说,这种材质的替换,一方面符合他们的士人身份;另一方面又可以寄托家族的古物理想,但为何以石质代替青铜,或另有涵义。

石自东汉以来即是墓葬建造的重要材质,也是北朝隋唐以来贵族石棺石椁的常用材质,“石”象征永极,可长久留存。北宋司马光在《书仪》卷七《丧仪·穿圹》中明确提到,“葬有二法,有穿地直下为圹置柩,以土实之者;有先凿埏道,旁穿土室,撺柩于其中者,临时从宜……然则古者皆直下为圹,而上实以土也。今疏土之乡,亦直下为圹,或以石、或以砖为葬,仅令容柩,以石盖之。……《丧葬令》:葬不得以石为棺椁及石室,谓其侈靡如桓司马者,此但以石御土耳,非违令也。”[2]根据司马光的记载,当《丧葬令》明令禁止葬以石为棺椁和石室,而局部如石盖可以用石质且不违规的情况下,吕氏家族墓中大量出土石质器物,一方面与陕西蓝田生产骊山石的地理优势有关;另一方面也是更为关键的,作为士大夫身份的吕氏家族,在严格遵守《丧葬令》规定的前提下,以石质制作器物随葬墓中,正如吕义山墓出土石鼎铭文所谓“以配永极”。关于墓葬形制,中原北方地区宋墓有小型土洞墓、砖室墓和少量石室墓,其中早期北方土洞墓的使用者主要是一些品官、城市平民、农村的自耕农和儒生等社会上较有地位的人[3],如西安市长乐东路发现的吕远墓[4]。但与吕氏家族墓同为北宋中后期的韩琦和富弼家族墓则均为砖石墓[5],而吕氏家族墓群29座墓均为竖穴土洞而不用石,有以下几种可能:或为丧葬令的限制;或为地域传统,如司马光《书仪》中所谓疏土和坚土之区别,前面提到的吕远墓即为竖穴土洞墓,且墓道四壁竖直,平面呈梯形,东壁南壁交接处挖交替踏窝,与吕氏家族墓墓道构造相似;或为吕氏家族仿效三代以求复古,但具体为何,将另辟专文讨论。

还有一点需要特别注意的是,尽管两宋时期有明确的禁铜政策,但据目前掌握的出土材料,北宋山西忻县田子茂墓29件随葬品中有24件青铜器,分别为茶杯、小碟、铜镜盒、铜镜、博山炉等,没有礼器和仿礼器。[1]仿古铜器在南宋士大夫墓中常有出现,如浙江苍南县黄石墓[2](图11)、郑继道母墓[3]、浙江衢州史绳祖墓[4]、福州许峻墓[5]等,类型涉及钟、壶、鼎、鬲等,虽尺寸较小且做工粗糙,但都为青铜材质。南宋窖藏中多发现有仿古铜器(图12),种类涉及鼎、鬲、爵、壶、钫、尊、盘、卣、钟、觚等。[6]相比之下不难发现,对于吕氏家族来说,以石模仿青铜礼器是一种主观选择,而非仅仅由于朝廷限制;在模仿种类方面,吕氏家族墓多次出现的敦不见于上述两宋士大夫墓葬中。吕氏家族墓随葬仿古器的特殊材质和独特类型,进一步加深了笔者的疑惑,《考古图》自序中如此虔诚要回到古代、重建斯文的吕大临,究竟要以何种方式实现理想,而墓葬中随葬的这些似古非古的仿古器,对于这一家族来说,又有何特殊意味。

(二)形制的来源

吕氏家族墓出土的仿古敦在形制上虽与《考古图》中记载的古敦大体相似,但没有一件能完全直接对应,如吕义山墓和吕景山墓出土石敦,似为散季敦去掉三足后的变体,与螭耳敦比较接近,但螭耳敦繁复的装饰在吕氏家族墓出土石敦上被替换成了通体铭文。可见吕氏虽家富收藏,但在仿制古器时并没有严格遵照某一特定三代礼器,而是从不同类型器物中汲取灵感,如吕大临墓、吕大圭墓石敦外翻的三蹄足,可在唐代陶器、金银器中看到类似造型,如唐恭陵哀皇后墓出土红釉带盖三足罐、三牛图三足罐,西安东郊国棉五厂65号墓出土三足银罐(图13)。再如吕大圭墓出土石敦的器腹壁环带状铭文形式并不常见,在吕大临《考古图》中找不到类似实例,但与河南省潢川县出土的“伯亚臣”霝(图14)和河南省光山县出土的“黄君孟”霝的铭文形式较为相似,且在铭文的格式和内容上,与“伯亚臣”霝基本相同,说明吕氏家族成员当时可能见过类似古器。从上述例证中可以看出,吕氏家族墓出土的仿古器是根据其当时所见古器中不同元素的选择性组合,是一种再创造,而非对于某一特定古器的直接模仿。

此外,除出土品外,吕氏家族墓被盗古器的地域风格有一定共性:如折耳带盖圆鼎(敦)与马家塬墓地出土的青铜鼎(图15)十分相似,均由盖和器身组成,盖沿窄平,向内出沿,弧面,上有三个带小凸起的环形钮,器身敛口,双附耳,弧腹,腹中部饰凸弦纹一周,圜底,三蹄足,此类鼎应为战国时期中原及北方地区青铜鼎的典型样式;鱼虎纹带盖小鼎(敦)与陕西凤翔县上郭店出土的带盖小铜鼎[1](图16),无论从形制、尺寸还是重量上,都几乎一样;乳钉纹簋(图17)在形制、尺寸和装饰纹样上,与宝鸡一带出土的乳钉纹簋(图18)非常相似,如外壁口沿下饰首尾相接的夔龙纹三组,腹壁为方格乳钉纹,圈足上部饰饕餮纹,具有典型的关中特色。上述吕氏家族墓随葬古器多为中原北方风格,尤其可在周至北宋以来的京兆地区看到类似风格的器物。吕大临在《考古图》中图绘器物时也首先标出其地域来源,其所绘器物大多来自京兆、洛阳、开封等地,京兆和洛阳为周代都城所在,如“散季敦得于永寿,永寿在豳、岐之间,皆周地”[2],可见吕大临对于古器出土地的重视,而古器的重要程度与其所属地域有着直接关系。这种较强的地域意识,在吕氏家族古物和礼制实践中起到了十分重要的作用。

(三)铭文的意图

吕大临在《考古图》自序中明确提到“(古器)形制文字且非世所能知,况能知所用乎”,可见时人对刻在古铜器上的金文多已不能辨识。北宋时期识别古文字是一门高深的学问,而吕氏家族墓出土的古器和仿古器大量使用这种“非世所能知”的文字,既为追求古意,或更为自身学识的显现。关于吕氏家族墓出土古器和仿古器所刻铭文问题,发掘报告推测吕氏家族成员在古器上加刻仿金文并随葬于墓中,与金人入侵有关[3],这一猜测不无道理,且根据蔡絛记载,金人入侵后,“先王之制作,古人之风烈,悉入金营”[4],但吕氏家族墓中最晚入葬时间为1117年,距金人入侵尚有十年时间,因此金人入侵或许并非吕氏家族成员埋葬古器的直接原因。许雅惠提出吕氏族人前所未见地在古器上加刻铭文,一方面宣示所有权;另一方面也彰显吕氏家族积累数代的古器研究传统,以对抗朝廷。[1]这一观点颇具洞见,但论证不甚充分,且除此之外还有几点也非常值得关注,如仿古器为何也刻有仿金文且为外向铭文,这些铭文包含了哪些内容?除宣示所有权对抗朝廷外,是否还有其他指向。关于这些问题,可以从字体形式、铭文位置和铭文内容三个角度来看。

吕大临《考古图》中记载的三代古器大都有铭文,且从图谱和模拓文字可知,铭文多在器物内部,对于这一点吕大临应十分明确,且对金文风格有一定认知。就目前考古发掘的商周青铜器来看,铭文一般位于器物内壁,如毛公鼎、史墙盘。商代青铜器铭文以一至五六字为多,记作器之人及为某人作器[2],也用于标记器主族氏、用途等,长篇铭文在西周时才开始出现,铭文刻于器物外壁的例子目前可见较早的是战国中山王墓出土的中山王鼎[3]和方壶[4]等。字体方面,商和西周器多铸款,字画肥,春秋以后多刻款,字画瘦。[5]目前吕氏家族墓出土的古器与仿古器铭文都位于器物外壁,字体相对方正,暂且不论技术问题,吕氏家族这样做,与周礼拉开距离,应有其特殊目的。还有一点应该注意的是,以仿金文为铭文在宋代并非特例,如南宋时期福建福州茶园山许峻墓出土的鼎形镜镜背铭文以仿金文铸有“八面玲珑,一尘不染”[6],这种仿金文的形式体现了时人追求复古的整体风尚。

吕氏家族墓出土古器和仿古器的铭文位置,根据其不同特征可分为三类:一类是通篇铭文刻在器物外腹壁,正视器物即可看到,较为直观,如吕大临墓出土石敦、吕义山墓出土石敦和石鼎;一类是以环状形式刻在外壁口沿一圈,想读完整需要观者身体移动或将器物转动,如吕大圭墓出土石敦;还有一类以固定格式刻在器物外底正中或边沿,这类铭文相比前两类较为隐蔽,需将器底反转才能看到,如吕景山墓出土石敦、被盗品折耳带盖圆鼎(敦)、鎏金錾花匜、折腹圆盘,尤其折耳带盖圆鼎(敦),其五行仿金文中间有墨书勾勒边框痕迹,应为提前打草稿所用,三足中间还有一个明显的方格勾画。以上三类铭文形式的差异,与铭文的具体字数有关,更与真古器和仿古器有关。如仿古器以长篇铭文或环带形式刻在器物外壁,首要功能是记录,同时具有一定装饰性,可看作器物的一部分,铭文的镌刻与器物的制作往往具有共时性,铭文与器物形成一个整体;而以规整的排列方式将铭文刻在器物外底部或边沿,铭文的镌刻与器物的制作往往不同时,具有历时性,有如签名以标榜器物属性,如吕景山墓西椁室东侧出土的三足歙砚底部铭文,既是对歙砚归属的认定,更是对吕景山文人身份的标榜,吕氏家族墓被盗几件古器的铭文,在性质上也应属于这一类,即对吕氏家族古器物研究家学的标榜以及对古器所有权的宣示。前两类与第三类的重要区别更在于,前两类铭文形式都附属于仿古器,而第三类则为古器上铭文的常见形式。

若从器物的制作时间/埋葬时间来看,或许可以部分解释上述铭文镌刻方式的差异和古器进入墓葬的问题。根据蔡絛《铁围山丛谈》记载[1],大观初徽宗朝作《宣和博古图》,大力搜求古物,并在政和时达到最盛,势必会对士大夫的古物收藏产生重创。吕氏家族墓中,吕英墓首次埋葬时间为皇祐二年即1050年,后两次迁葬,熙宁七年即1074年迁葬太尉原;吕大临墓出土石敦的撰铭时间为元祐八年即1093年,吕大忠葬于元符三年即1100年,吕义山的埋葬时间是崇宁元年即1102年,石敦至迟在1102年已经完成,这四座墓出土石敦的制作时间都在宋徽宗大观初开始建立内府古器物收藏之前,当时士大夫家族收藏并沒有遭遇太大危机,加之吕大临“非敢以器为玩”[2]的主张,因此在大观元年之前埋葬的吕氏家族墓中,没有随葬古器,也没有刻意强调仿古器的归属观念。但在大观之后,经过大观初编撰《宣和博古图》,“(政和元年)三月,癸亥朔,御制书政和新修五礼序”[3],政和时期达到了宫廷购求古器的高峰,将吕大临《考古图》收录的京兆吕氏收藏加以统计,对比王黼《宣和博古图》则不难发现,吕氏家族收藏的父己鬲和散季敦在徽宗朝都进入宫廷收藏,这势必对家富收藏的吕氏家族产生威胁,因此在政和元年及之后埋葬的吕氏家族成员墓中,开始以真古器随葬,而对于这些真古器,他们没有像对待仿古器那样,将铭文直接通篇刻在器物外腹壁,而是在不破坏器物整体的前提下,以相对隐蔽的方式刻在器物底部或边沿位置,铭文字数也相对减少,只简单标明时间、制作者和赠予者,省去赞美之词,甚至减省至一或二字,如“牧”“自牧”,有如鉴赏书画后的题款,既有赏鉴之意,又标榜了器物的所有权。有一特例需注意,吕大圭于政和丁酉即1117年下葬,虽同为政和元年后埋葬的吕氏家族成员,但他没有以真古器随葬,或与大字辈成员不以器为玩好的信仰有关。[4]

在铭文形式之外,最应该关注的是这些器物铭文的内容本身,除几件敦铭文只标明时间、制作者和赠予者外,吕氏家族墓出土的仿古器铭文多明确提到或暗指“君子”,如吕大圭墓出土的石敦铭文即为“受实惟宏,致养惟备。于以奠之,君子所器”,另吕大临墓出土石敦的铭文“嗟乎,吾弟任重而道远者夫”。“任重而道远”取自《论语·泰伯》中曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。”即作为士人、君子,要有广大的胸怀和坚韧的品格,担当重任,路途遥远。此外,吕景山墓西椁内东侧出三足歙砚,底部铭文也明确提及“君子”,即“贞而温,净而泽,君子似之。同瘗于穸,亿万斯年,惟以诒后人”。这些铭文一方面体现吕氏家族成员注重自身修养德行;另一方面也体现其家族成员对于“君子”的重视程度。吕大临在《中庸后解》中提到德行与功名,“孔子曰:‘古之学者为己,今之学者为人。为己者,必存乎德行,而无意于功名,为人者,必存乎功名,而未及乎德行。”[1]对吕氏家族墓志加以粗略的统计便可以看到,墓志中出现最多的关键词除了“礼”“古”之外,就是“君子”,且墓志中还常出现“忠信”“道义”“待人以诚”“诚德君子”,都是君子应具备的品格。从这一点来看,前文论述中吕氏家族墓随葬仿古敦与古敦的诸多分歧便很好理解了,或许在吕氏家族心中,这些敦虽然源自古代,寄寓制度法象和圣人之精义,但更为重要的是它们是“君子之器”,是吕氏家族区别于其他士大夫的重要标榜,而吕氏的仿古器实践,从某种意义上讲,更是其修身养德的重要途径。

苏轼给王诜“宝绘堂”所作记文中的一段论述,为我们了解北宋时期士大夫对君子与物的态度,提供了一个重要面向:“君子可以寓意于物,而不可以留意于物。寓意于物,虽微物足以为乐,虽尤物不足以为病。留意于物,虽微物足以为病,虽尤物不足以为乐。……凡物之可喜,足以悦人而不足以移人者,莫若书与画。然至其留意而不释,则其祸有不可胜言者。”[2]这段话的重点在于苏轼对于“物”的态度,即欣赏寓意而非占有,在赏鉴之余保持距离,不“役”于这些身外之“物”,而这一态度的施动主体是“君子”。苏轼的这一观点很可能代表了当时相当一部分志趣相投士大夫的共识。苏轼与蓝田吕氏家族成员交往密切,嘉祐年间,苏轼登第时吕大钧中进士乙科;元祐年间,苏轼与吕大防同朝为官,苏轼曾多次为吕大防写制词,皆为褒扬赞美之词;苏轼在外任职期间,与吕大防书信来往不断,且吕大防信中常表示对苏轼的欣赏,肯定苏轼的才华。[3]此外,苏轼还曾为吕大临作《吕与叔学士挽词》[4],言语间流露出对吕氏兄弟的高度评价与对吕氏兄弟境遇的惋惜。由此可以想见,苏轼与吕氏兄弟势必有着很多共同的志趣和主张,而苏轼对于“君子寓意于物但不执迷于物”的主张,也应为吕大临等吕氏兄弟所赞同。以此反观吕氏家族墓随葬仿古敦似古非古的特殊形式,以及在宋徽宗宫廷大力搜求古物的危机下,山字辈成员在古器边沿位置刻上“自牧”随葬墓中,或许正是这一思想的具体体现,而在这一层面上,这些古器和仿古器之于吕氏兄弟,除其复“古”理想之外,更重要的是“君子之器”。

结语

通读蓝田吕氏各成员墓志可明显体会到,吕氏家族虽“起家倶至大官士族”,但墓志着重记录的是家族的学脉和成员修为,虽墓志书写不免溢美之词,但整体上仍能反映出其所侧重。墓志行文中多次提及尊礼复古、登科而不仕,明显体现出家族各辈以富学识却淡名利为自豪,与一般士大夫墓志详细记录成员仕宦升迁截然不同。由此,选择仿古敦随葬是吕氏家族古器物研究学识的重要标榜,以区别于同时期其他士大夫家族,但在随葬仿古敦的具体实践上,仅器类和铭文字体仿古,在具体材质、形制和金文写法上,又刻意与古拉开距离,这在某种程度上体现了吕氏家族一方面追求复古的信念与理想;另一方面在具体实践上与古礼保有距离以示敬意,这种对于古礼既恪守又不为玩好的敬畏之心,正是蓝田吕氏“谦谦君子”的具体体现,而将这一信念寄寓于仿古敦并藏于墓中,进一步印证了吕氏谦恭内敛的君子修为,这一修为不仅彰显于蓝田吕氏生前的著作言说中,更身体力行于其死后的墓葬实践中,既是一种主张与理想,更是面向自我的声音。

[1]脱脱等:《宋史·吕大防传》,中华书局2011年版,第10843—10848页。

[2]关于吕氏遗著的整理,详见陈俊民辑校:《蓝田吕氏遗著辑校》,中华书局1993年版;吕大临等著,曹树明点校整理:《藍田吕氏集》,西北大学出版社2014年版。

[3]分别为父己鬲、散季敦、兽环细文壶二、兽环壶二、特钟、编钟、首山宫雁足灯、甘泉上林宫灯、螭首平底豆、螭首平底三足铛。参见吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,上海书店出版社2016年版。

[4]如散季敦、父己鬲等。详见王黼著,诸丽君整理校点:《宣和博古图》,上海书店2017年版。

[1]“‘簋字,《博古》《考古》诸书,以及刘原父《先秦古器记》、薛尚功《钟鼎款式发帖》诸书,皆释为‘敦”,参见钱坫:《十六长乐堂古器款识考》,浙江人民美术出版社2015年版,第67页。

[1]容庚:《商周彝器通考》,上海人民出版社2008年版,第252、281页。

[2]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,第33—34页。

[3]董逌著,何立民点校:《广川书跋》,浙江人民美术出版社2016年版,第11页。

[1]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,第34页。

[2]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,第34页。

[3]“《礼图》所画敦,正如伯百父敦,殆学礼者,岂能传其一尔”,参见吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,第34页。

[4]董逌著,何立民点校:《广川书跋》,第16页。

[5]陈梦家:《海外中国铜器图录》,中华书局2017年版;李零:《入山与出塞》,文物出版社2004年版;高明:《中原地区东周时代青铜礼器研究》(中),《考古与文物》1981年第3期;陈芳妹:《盆、敦与簋——论春秋早、中期间青铜粢盛器的转变》,《故宫文物季刊》1986年第2卷第3期;张闻捷:《楚国青铜礼器制度研究》,厦门大学出版社2015年版;朱凤瀚:《中国青铜器综论》,科学出版社2009年版。

[6]罗泰著,吴长青等译,王艺等审校:《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》,上海古籍出版社2017年版,第160—161页。

[7]陈芳妹:《盆、敦与簋——论春秋早、中期间青铜粢盛器的转变》,《故宫文物季刊》1986年第2卷第3期。

[8]谷朝旭:《东周青铜敦研究》,硕士学位论文,陕西师范大学,2010年,第64页。

[1]马家塬墓地青铜敦在形制上与传为洛阳金村出土的错金银铜敦类似,根据陈梦家笔记,金村铜敦属战国后期,与马家塬青铜敦时间相近,但金村铜敦并非出土品,原为卢芹斋旧藏,且目前考古发掘的中原铜敦多为盆形和前述赵固第1号墓出土敦类型,因此不能以此断定马家塬青铜敦源于中原地区。

[2]罗泰著,吴长青等译,王艺等审校:《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》,第111页。

[3]如湖北江陵马山1号楚墓,湖北襄阳擂鼓墩1号汉墓,马王堆1号和3号汉墓等。

[1]如“太宗即位,诏昇州置监铸钱,令转运使按行所部,凡山川之出铜者悉禁民采,并以给官铸焉。”脱脱等:《宋史》卷一百八十·志第一百三十三《食货下》,中华书局1985年版,第4376页。

[2]司马光:《书仪》,《丛书集成新编》三五,新文丰出版社1986年版,第36页。

[3]秦大树:《宋元明考古》,文物出版社2004年版,第138—141页。

[4]中国考古学会编:《中国考古学年鉴·1987》,文物出版社1988年版,第269—270页。

[5]刘未提出臣子墓葬使用石室是自上而下经过诏令许可才可以享用的特殊待遇,参见刘未:《宋代的石藏葬制》,《故宫博物院院刊》2009年第6期。

[1]冯文海:《山西忻县北宋墓清理简报》,《文物参考资料》1958年第5期。

[2]叶红:《浙江平阳县宋墓》,《考古》1983年第1期。

[3]赵一新、赵婧、蒋金治:《金华南宋郑继道家族墓清理简报》,《东方博物》2008年第3期。该墓出土青铜方鼎式炉,高14.5厘米。

[4]崔城实:《浙江衢州市南宋墓出土器物》,《考古》1983年第11期。

[5]郑辉:《福州茶园山南宋许峻墓》,《文物》1995年第10期。

[6]庄文彬:《四川遂宁金鱼村南宋窖藏》,《文物》1994年第4期;杨文成:《四川彭州宋代青铜器窖藏》,《文物》2009年第1期等。另见国家博物馆编:《宋韵:四川窖藏文物辑粹》,中国社会科学出版社2006年版;王宣艳主编:《中兴纪胜—南宋风物观止》,中国书店2015年版。

[1]详见张懋镕、师小群:《收藏世家珍玩荟萃——陕西蓝田吕氏家族墓地出土青铜器撷英》,《金锡缪琳:蓝田吕氏家族墓出土文物》,三秦出版社2013年版。

[2]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图》外五种,第33页。

[3]陕西省考古研究所、西安市文物保护考古研究院、陕西历史博物馆编:《蓝田吕氏家族墓园》,文物出版社2018年版,第1162页。

[4]蔡絛:《铁围山丛谈》,中华书局1983年版,第80页。

[1]许雅惠:《宋代士大夫的金石收藏与礼仪实践—以蓝田吕氏家族为例》,《浙江大学艺术与考古研究》第3辑。

[2]容庚:《商周彝器通考》,第62页。

[3]自盖至腹有铭文469字,记录了制鼎时间和当时的一些历史事件,详见河北省文物研究所:《墓—战国中山国国王之墓》,文物出版社1995年版,第111页。

[4]记录方壶制作的时间和当时的政治事件等,详见河北省文物研究所:《墓—战国中山国国王之墓》,第118页。

[5]容庚:《商周彝器通考》,第67頁。

[6]郑辉:《福州茶园山南宋许峻墓》,《文物》1995年第10期。

[1]“……及大观初,乃效公麟之《考古》,作《宣和殿博古图》,凡所藏者,为大小礼器,则已五百有几。世既知其所以贵爱,故有得一器,其直为钱数十万,后动至百万不翅者。于是天下塚墓,破伐殆尽矣。独政和间为最盛,尚方所贮至六千余数,百器遂尽。见三代典礼文章,而读先儒所讲说,殆有可哂者。始端州上宋成公之钟,而后得以作大晟,及是,又获被诸制作,于是圣朝郊庙礼乐,一旦遂复古,跨越先代。”详见蔡絛:《铁围山丛谈》,第79—80页。

[2]吕大临等著,廖莲婷整理校点:《考古图(外五种)》,第2页。

[3]毕沅:《续资治通鉴》第5册,中华书局1957年版,第2336页。

[4]吕大临墓出土石敦为吕大圭为其制作撰铭,可推测二人关系密切、志同道合,因此吕大临不以器物为玩的信仰或也为吕大圭所认同。

[1]陈俊民辑校:《蓝田吕氏遗著辑校》,中华书局2012年版,第638页。

[2]苏轼:《宝绘堂记》,孔凡礼点校《苏轼文集》第十一卷,中华书局1986年版,第356—357页。

[3]李如冰:《吕大防与苏轼》,《文史知识》2010年第1期。

[4]“言中谋猷行中经,关西人物数清英。欲过叔度留终日,未识鲁山空此生。论议凋零三益友,功名分付二难兄。老来尚有忧时叹,此涕无从何处倾。”详见陈俊民辑校:《蓝田吕氏遗著辑校》,第4页。

本文系中央美术学院自主科研项目“北宋士大夫古器物的研究与实践—以陕西蓝田吕氏家族墓为中心”(项目批准号:20KYYB011)阶段性成果。

责任编辑:杨梦娇