器与礼:东周社会变化中的豆、觥(匜)之革

【摘要】东周是先秦社会变动较大的时期,周天子的统辖力受到前所未有的削弱,诸侯的实力提升,并出现了新的诸侯国。在大的社会背景下,中小贵族亦开始登上历史舞台。与此同时,地方生业及经济大为发展,日常生活更为清新多样,思想文化也更为多元。后世礼学家称之为“礼崩乐坏”,并非实情,透过对两种青铜器类豆、觥(匜)演变的剖析,可以窥见社会变化与礼器演进的关系。

【关键词】东周;礼崩乐坏;豆;觥;匜

周朝是中国上古重要的时期,其思想及礼法奠定了后来中华人士的思维模式,甚至影响至今。历史学家眼中,周朝被分为西周、东周两段。牧野之战后,西周对殷人制度损益,所谓商周沿革。东周时期,社会变化及动荡程度远远大过西周,之前多以“礼崩乐坏”一言而过,少有中层性质的观察。本文拟以青铜礼器为切入点,讨论东周的社会变化及其对铜器的影响。

两周历史中,重大事件之一亦有平王东迁。于周人视角,周朝仍在,国祚继续,未若后世的田氏代齐。周天子的威仪渐失,遂不能约束诸侯,诸侯霸业大过王政,进而公卿分立侯国,亦交战频仍、兼并土地。史家依据平王迁都洛阳,在丰镐之东,亦称之为东周(公元前770—前221),平王之前居于镐京的周朝,则为西周(公元前1045—前771)。东周分“春秋”“战国”前后两段,前一段以各国史书春秋纪年为名,后段则是以交战史势而言。总之,西周实行的以周王为核心的“封建亲戚,以藩屏周”[1]的政治格局不复存在。其政治格局实质是上以德为枢纽将神权与王权弥合,形而下层面则以血缘维系着土地和贡赋资源。

上述不啻为东周社会的重大变化,亦可看作是“进入了一个政权结构与西周迥异的新时期”[2]。东周时期,周王虽为名义上的天子,但管辖力与号召力都大为减弱,大一统的实质也悄然失掉。所谓“周室陵迟,礼崩乐坏,诸侯恣行,竟悦所习”[3],是东汉人的观念,亦有西汉大一统淬炼的影响。《论语》最初的“三年不为礼,礼必坏;三年不为乐,乐必崩”的说法,则是宰我认为居丧三年不习礼乐而崩坏的隐忧。[1]孔子给出“不为”的理由,恰好也说明,在礼乐面前,人的情感及其活动更为优先。而礼、乐连称的说法较早出现在汉武帝元朔五年(公元前124)诏中,“今礼坏乐崩,朕甚闵焉”[2]。元朔五年之前的几年,正是武帝推恩削王、击匈奴、降东夷的时期。次年,卫青绝幕击匈奴,武帝才放言“五帝不相复礼,三代不同法”[3]。可见,礼法都是为大一统服务的,而东周的实际情况又与西汉社会不同。

《春秋》《左传》虽对乱臣贼子秉笔直书,然却未有涉及道德评判。孔子对季氏八佾的僭礼,很大程度是“是可忍”的微讽。[4]孔子认为季孙氏田赋“不度于礼”,是看到实质,过度征收乃是为用兵[5];而非简单的“不礼”。这些恰说明是当时社会结构有所变化,金字塔顶部的贵族阶层出现松动、解体,并涌现出新兴贵族群体。例如护送平王迁都于洛阳的秦伯,后被封国。这一变化趋势也相应发生在诸侯国内部,层级也出现映射式的降低。“君王完全丧失了权威,各诸侯国都忙于解决内乱。”[6]在整体社会处于礼乐社会的变调下,其变动亦反映在礼器上。青铜器之所以称之为彝器,是因为在以祭祀为核心的礼乐活动中承担了重要的道具作用。“唯器与名,不可以假人,君子之所司也。名以出信,信以守器,器以藏礼。”[7]随着政治格局的变动、阶层成员的升抑,青铜器也相应发生一些变化。这一变化亦非渐变式的器物演进,而具有骤变的特性,亦可称之为礼器革命。简言之,就是器具要符合新兴贵族的使用,其功用要合乎他们自身的礼乐活动的场景。

物质文化的革命,不同于人类社会的革命,基本不体现出暴力性。我们也只是借用革命一词,仅指器物形制变化的剧烈,甚至出现了人为特意的改造。限于当时制器工官制度以及现今材料发现的碎片化,我们难以具体说到某位工匠的创制,只能就整体器物发展的趋势来论证。所谓礼器革命,体现在两个方面:一是之前既有的器物,经过某些局部构件的改造,功用有一定程度的变化;二是之前已经消亡的器具,重新复刻,开始承担新的功能。前者以豆器为代表(图1),经过加深腹部等改造,在器物组群中,等级得到提升。[8]后者以觥器为代表(图2),西周早期之后,作为酒器的觥逐渐消失。[9]西周晚期,这类器物被重新拿来制作,缩减腹部容积,降低流口折率,成为一种新的器物—匜(图3),且与盘配合使用。虽然是水器,但亦为食器的附属。

一、铜豆的革新

豆形器物出现的时间很早,早在陶寺文化中就有木豆的身影,铜豆多是模仿陶豆而制。故“木豆谓之豆,竹豆谓之笾,瓦豆谓之登”[1],皆是指不同材质。器形多为高脚,或柄足,上指浅盘,便于手持用以执献之礼,其“豆”的古文字字形也能印证此点。考古所见最早的铜豆在商代晚期,江西新干大墓出土了一件假腹粗柄豆(图4)。[2]豆柄较粗,明显仿制同期陶器,如吴城遗址三期的陶豆[3],豆腹亦为假腹。假腹及浅盘的做法,在当时商人的政治中心—殷墟也比较常见,如河南安阳小屯388号墓的白陶豆。[4]限于材料零散,新凎豆的形制为当地自行发展还是殷墟影响,不得而知。然而,商代晚期以及西周早期,豆多是这种粗柄浅盘形。此与功用不无关系,这一时期的豆多是盛葅醢的。文献亦称:“醢酱二豆,葅醢四豆,兼巾之。”[5]所谓葅醢,当是酱菜、肉酱或其他调味品,安阳郭家庄1号墓所出铜豆(图5)内就有鸡碎骨[6],可以证明。商代铜豆具体使用,乃为配合鼎实中的煮肉,用以蘸佐。实际上是与酒器相配,背后是有商人重酒的社会文化及其器用思想的。进入西周,整体社会运行与商人不同,周王发布《酒诰》,抑制饮酒。亦基于此,西周铜豆只发现了寥寥数件,姬姓周人很少使用豆,多少跟重食有关。这一阶段,相关器形功用被铺类器所承担。这是一种镂柄的浅盘器[7](图6),被认为是豆器的另类器形。它的起源为竹编器,文献多称为笾,被制作成銅器后,可能多用来盛干物。《士冠礼》亦谓:“再醮,两豆:葵菹、蠃醢;两笾:栗、脯。”[8]有学者也认为其是盛稻粱的[9],然考虑铺盘深度一般为2厘米,有些要深一些,即便是盛稻粱也不会有特别大的容积。陈芳妹解释为粢盛祭器,也有一定道理。值得注意的是,这类器物与传统豆器交错发展,将豆改造成粢盛器也多是受铺器的启发。

西周的周人贵族没有使用豆器的习惯,而铺器则多集中于“三周”地区,为姬姓高等级贵族人群使用。其主因是周人更为理性,不提倡饮酒。春秋时,铺器也有流传,开始为周人以外的人使用,如山东枣庄徐楼及传世的宋公铺(图7)。[1]而彼时的传统豆器仍是以盛酱料或肉汁为主,其功用是配合佐酒使用,也就不被周人所用。进入东周之后,新兴贵族的涌现。尤其因为屡次的政治事件,伯一级的新贵被纳入新的政治势力版图。这就需要多样且新式的彝器予以确认,出现了新的器种,如簠、盨等。另外,一些旧的器类又被翻新,像铜豆。值得注意的是,这些都是食器—确切地说是粢盛器的范畴。周生豆[2]就是在这种情况下应运而生。周生豆(图8)时代为西周中期,但其制器思路对东周豆器启发很大,它集合了前期豆器(粗柄、浅盘)以及铺器(镂柄)的特征,柄部为垂鳞纹且有竹节箍手,可视为铺(笾)器的变化。然从其铭文判断,器主非姬姓,与周人有联姻关系,这层亲缘或是改造的动力。虽然也有假腹,但整个腹深加大了,达4厘米,而且为盍口,开始向更为纯粹的食器转换。

对于豆器而言,豆体增高,腹深加大是一种变革性质的器形变化,有助于它向粢盛器的过渡。粢盛器主要是盛黍等蒸制的粒食,更为彻底。其实周人转化礼器,并不限于器形,更早就有将酒器的列卣形式变革成列鼎。[3]故此,将器形加以变革也就不在话下。这样一来,豆器又重新回到食器的行列。其背后也有礼制的变化,商人认为祖先有神格,并采用旬祭的形式。姬周立国后,为前代王修建宗庙,进入东周,以《士丧礼》《既夕礼》为代表,祭法更为繁密。[4]而朝夕哭奠就能用生人的日常用器。[1]这也就一举彻底改变商人以酒或血祭祖先的传统,盛黍等粒食食器的地位得到抬升。春秋中期,铜豆完成了彻底的改变,其形制为器腹较深,多为8至10厘米;柄足保留,长度适中;另外多有豆盖。豆器的改造,也受到其他器物的影响,如设置盖是受到敦器的影响。因为,较大的捉手或长支足(图9),可以让盖翻转却置,暂时盛放食物,以备不时之需。

经此改造后,春秋战国时期青铜豆得以在全国流行起来。从中原到周边地区都有发现铜豆,包括临近内蒙古草原的地区,以及长江下游。春秋后期,以洛阳为中心的中原地区的中小贵族墓葬中,还盛行着鼎、豆、壶的组合。可见,豆器已经深入人心。其中,起到关键作用的就是豆腹的加深,促使功用转变,可以像簋一样盛放黍、稷之类的食物,甚至出现了“豆替代簋的变革”[2]。在器物的背后,整体社会意图酝酿更为完备的礼仪,如四时之祀。《礼仪·月令》曰:“孟秋之月,农乃登榖,天子尝新,先荐寝朝。”尝祭在七月,蒸祭则在冬十月。这与人们日常生活亦息息相关,“始杀而尝,闭蛰而烝”[3]。后来,尝、烝都成为常祀,引发开始使用容量不大,且轻便化的盛器。经过变革后的豆器也就成为盛器中的主力。总体说来,以祭祀为核心的礼仪从悼念亡者转变成更为广泛的纪念活动,更有利于缔结社会成员的记忆。[4]愈是社会剧烈地变动,愈是要加强成员的文化记忆,重复和解释都是一种统治需要。

当时社会变化最为显著的两点:一是政治(尽管只是名义上的)中心(成周、洛邑)与文化中心分离。因为平王有着弑父的嫌疑[5],周天子的权威遭到损害,而鲁国乃是周公一系,周礼得以外传。这样,曲阜就成为文化中心。东汉也有政治、文化分离的现象[6],这早在东周时便有前身了。二是诸国的公卿大夫亦如一个小王国,“封建”和“宗法”相对比较淡薄,尤其是不采取嫡长制的秦、楚、吴等国。[1]这样当然会促发所谓的“礼崩乐坏”,但“僭主”与“分宗”,也使得中小贵族可以形成以自己为中心的礼乐,也就需要更多礼器。礼器不仅数量多,也有等级层次跨度大的需求。经过革新的豆器就当仁不让地顺应了时代的潮流,豆器相较于簋器等其级略低,同时相较于簠、盨等器亦更具备传统因素。

周人用“德”取代“天命”,改变了商人以祭祀天帝为基础的礼法。周天子也转而成为天帝与人民之间的中介,接下来就是较为直接的临民。尽管孟轲有“保民而王,莫之能御”[2]之言,但也渐次剥除商代以来的“一神教”的宗教外衣,形成简单而直接的统治。这样一来,拥有实权者也能实现在更小范围的临民,如赵国的赵简子。当然,从另一角度看,这样的史潮动态多以“僭越”称之。

士鞅、赵鞅(即赵简子)先后专政于晋。这是源于晋献公废长立幼,导致士卿强于公室,所谓“六卿强,公室卑”[3]。赵简子不仅接纳了鲁国乱臣阳虎,还在围卫时,欲与卫人进行人口与土地的交易。[4]尽管他用的是晋阳自己的封地,然已有悖于西周以来的土地制度[5],最后赵简子据晋阳以叛。山西太原市郊金胜村的251号墓,被认为是赵简子之墓。[6]墓中出土14件铜豆,不仅用粗、细花纹表示不同的套组,还利用方座等部件来提高豆器等级。可见,铜豆不仅是数量之多的问题,还欲在等级上取代簋的地位。这座墓中,粢盛器只有豆、簠,并无簋的身影。14件豆,粗蟠虺纹豆(图10)一组四件、细蟠虺纹豆(图11)一组四件、方座豆(图12)一组四件,另有两件浅盘高柄豆(图13)。[7]更饶有意味的是,粗蟠虺豆与细蟠虺纹豆形制相同、尺寸相近,很容易相组合成更大的一套。这样的话,这组豆器就是八件了。如果放到簋身上,八件簋是什么等级,就不言而喻了。[8]要知道,在此前后的东周王城区域的墓葬,或者是郑韩墓葬,最多只见四件豆同出。

从赵卿墓(太原金胜251号墓)中的5件龙凤镈、14件编镈、13件石磬的乐器编制来看,也能体现这种隐藏的蓄势。[9]王子初亦用权力的下降,来说明春秋末期卿士一级可以使用“轩悬”之制。[1]很难说不是因为乐器过于显眼,而青铜食器相对隐蔽,何况还采取了更為隐蔽的组合方式。其实,无论是守礼还是僭越,其本质在于社会层级发生变动,不再是西周中期预设好的模式了。所以,也不必强解赵简子守礼,更何况鲁昭公二十五年(公元前517年)黄父之会上赵简子与子大叔关于礼的对谈[2],不过是外交辞令而已。从其墓中随葬的器物,可以看出晋国实权人物跨越阶层之情状,尤集中在豆器上。

二、觥的“借尸还魂”

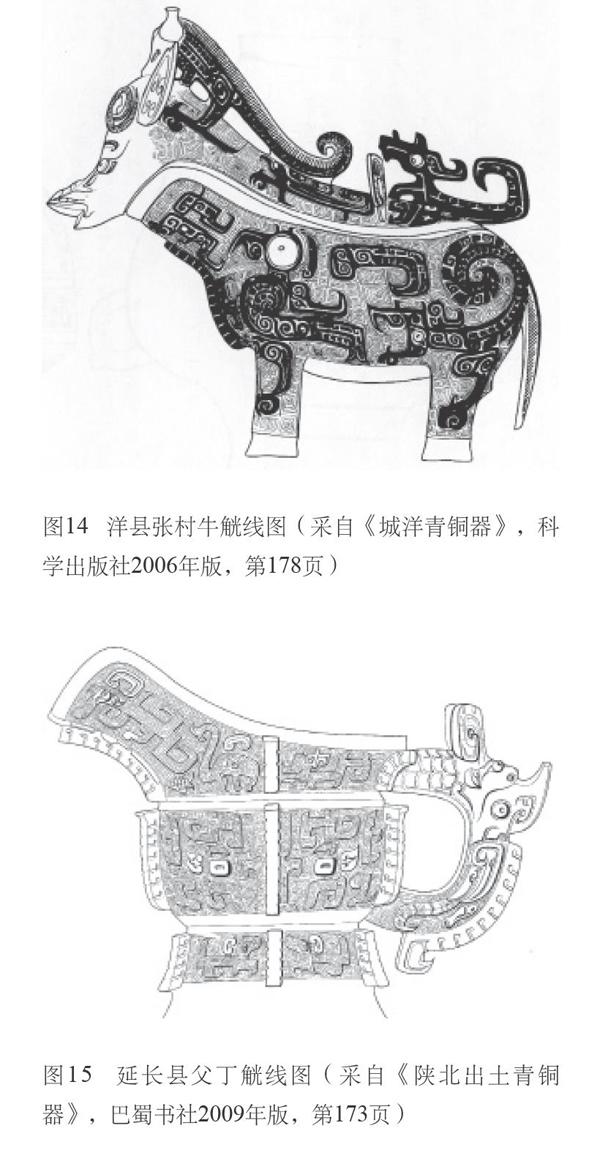

觥,是一种青铜酒器,大致形状为椭圆体或方体,前有宽流,后有鋬。因其器型源自牲器,早期多拟动物形,足亦为动物状的蹄足或锥足(图14)。后来觥器则演化为几何形状,足亦多为圈足(图15)。铜觥最早见于殷墟二期的妇好墓中,基本流行于商代晚期至西周早中期,西周中期早段以后,逐渐消失。它的消失,与周人的抑酒政策不无关系。况且在西周时,它主要为殷遗民所使用。器上的族徽、日名是比较明确的证据。[3]在西周昭王、穆王时期,已经确立周人为主的本体文化,殷遗民文化式微。

但是,西周中期出现了与之有亲缘关系的另一种器物—匜(见图3)。东周时期,匜器作为水器,非常流行,且与盘成套,配合使用。觥、匜这两种器物非常近似,以至于宋朝金石著录中常将二者混同一类,即将觥器当作匜属。最早著录觥器的王黼(1079—1126)的《博古图》[4],就将七件觥编入匜类。降至清季,无论是官方的图录—“西清四鉴”[5];还是如端方[6](1861—1911)、阮元[7](1764—1849)、吴式芬(1796—1856)等的个人著录,均延续此风。其主要原因在于,19世纪及其之前器物学研究尚属混沌。同时,也侧面说明觥、匜有着比较近的亲缘关系。

王国维先生《说觥》[1],可谓是凿破鸿蒙,开创觥、匜分野。陈梦家更给觥确立七条标准:1.广口,一侧外伸为流;2.渠状流;3.单把;4.椭方形或椭圆形腹;5.凹底或平底;6.椭圆形或长方形高底座,有的带缘;7.常有扉棱。[2]此七项标准虽然明晰,但不同程度上也能当作匜类器的特点。我们在此基础上,四条评判标准[3]:1.功能属性不同。觥为酒器,匜为水器,且与盘相配使用,所谓“奉匜沃盥”[4]的记载,“奉匜沃盥”就是古时行礼前的重要一项,而匜就是用來进行盥洗的器具。2.形制尺寸不同。匜一般较低,大多数在15厘米以下,器腹随之浅而钜,容积较小。显然是为了取水随即倾注而设计。而觥器则较高,一般超过15厘米。此外,匜器多没有器盖,觥器则须有盖。没有器盖以及盖上没有动物形饰件,则不能称其为觥。3.器铭不同。觥器多铸有彝、尊彝等铭文,为酒器通称。而匜上铭文多为自名,且作形,指示器物的大形及用法。4.时代不同。如前所述,觥器存续于商代晚期至西周前期,绝迹于西周中期。而匜器恰好于西周中期出现,盛行于东周。两者时间有一定的承续关系,器形虽似却异,不啻为一种“借尸还魂”。

目前已知较早的一件匜器为夷曰匜[5],时代在周穆王、共王之际,通盖高19.6厘米、腹深9厘米、长27.2厘米,器形介乎于觥、匜之间。[6]近乎觥的特征在于四足、有盖,且盖上有兽首;而近乎匜的特征则为腹部较浅,且敞口,流部曲率较平。更为重要的是,通过铭文的器主系联,发现“夷曰”器组除这件匜外,还有夷曰盘、夷曰壶、夷曰簋。这样形成簋、壶、匜、盘组合,很显然是食器性质的组合,盘匜作为盥洗器存在。盘匜组合也能在文献中找到证据,“匜实于槃中,南流”[7],显然夷曰匜是从酒器转变为水器。这一转变,亦如张临生所指出的西周中期周人的“沃盥之礼”开始形成。[8]不过,殓、盥、葬等一系列礼仪则要等到东周时期才完全成形。像具备平面空间的椁室(也就是文献所谓的“题凑”)等葬制在东周更为流行[9],恰能与《仪礼·既夕礼》中所谓入葬明器等吻合。故此,匜器在春秋中晚期发展到高峰。[10]

除夷曰匜外,还有一件带有过渡状态的匜—朕匜[11](见图3),时代也在西周中期。[12]器物尺寸,通高20.3厘米、通长36.5厘米、腹深11.7厘米,另有铭文,器盖联铭,共13行156字。虽然自名“旅盉”,但整体器形更有横长状觥的色彩,但并非如发现者所谓的“由盉演变来的”。盉的最大特征是带有管状流[13],而匜从觥脱胎而来,部分是受到了盉器的启发。

一般认为,盉由酒器而转为水器,甚至有学者认为盉始终就是水器。[1]西周中期之后的社会背景,由晚商重祭祀转为人间礼仪,使用器物也由祭器(酒器为主)转变为用器,有学者亦说是从“神器”向“人器”的转变。[2]匜器的流行也是顺应潮流,从向逝去祖先的祭祀转为清洁身体的沃盥。不过,比较典型的匜要到春秋早中期才定型(图16),腹部呈瓢状,腹深虽浅,但流部近平,便于舀水盥洗。这里存在社会风尚与实际用器的时间脱节问题,部分也因为考古所获知材料的偶然性与片段化的特质。

东周时期,丧葬礼仪已基本系统化[3],并在此蕴生了伦理或禁忌的思想,从而开始要求特定的器具,之前的传统水器—盉器因为管状流、腹部开口,使用不便,遂转而从旧式的觥器,发明了匜器,更便于舀水。觥是祼礼用器,匜是沃盥用器,二者的核心在于浇或灌,但性质发生截然的变化。如果不理解这一层,只会认为从觥到匜只是称谓的改变,“酒器匜便是觥转变到一定程度的另一种叫法”[4],似是而非。我们亦要知道,器物是社会生活的用具,所以是存在动态变化的。因为匜便于浇注,日常生活的盥洗亦在使用。《礼记·内则》云:“进盥,少者奉槃,长者奉水,请沃盥,盥卒授巾”,孙希旦谓:“愚谓槃以承盥水,其盛水盖以匜,左传‘奉匜沃盥是也。”[5]当匜器让觥器“借尸还魂”承担注水之器的功能后,盉尚未退出,而改为温水之器。[6]

结语

所谓“教训正俗,非礼不备;分争辨颂,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定”[7],之所以如此看重礼法,多半是因为东周时期社会阶层的变动。可惜的是,我们在“三礼”中看到的只是相对稳定且和谐的状态。然而,史实却并非如此。像前揭赵卿种种举动,已然逾越了他本身的身份。其使用器具也成为难得的表征物。然在宗法社会中,其表达相对比较隐晦。在新兴士卿贵族开始取代公伯、攫取政权的社会背景下,器物的革新不期然成为一种巧妙的举措。

豆器在西周时期不甚流行,到东周时期较为普遍。其中一个原因就是做了器形变革,然而大多数的变革都是在豆器器形内部,也就是没有特别改变豆器的主体的造器理念,即高柄足。觥器于西周中期之后消失,其中一个原因就是周人不提倡饮酒。而在西周后期乃至东周流行的匜器是借鉴了觥器某些特征,但具体使用场景已发生改变。

从某种意义上说,东周社会生活更为多元,是西周时期宗周礼乐文明的解体与重构。固然不能以“礼崩乐坏”截然而论,但也是有迹可循的。一方面,旧式的上层贵族失去曾经的辉煌,期盼往昔的秩序;另一方面新兴的中小贵族跃升历史的舞台,需要确立另一套仪式。一升一降之间,必然出现相应的矛盾,从而产生重组政治秩序的可能。但是,周天子作为中央力量早已失却了统摄力,政治及其社会生活呈现了多元化。政治秩序则需要礼仪来维系,且用器物来传达。东周的社会变化是前所未有的,之前的器物类型也未必完全能够胜任,改造器物就成为了应时之举。虽然戏称为“礼器革命”,但春秋铜器确在商代晚期之后,呈现了青铜艺术的又一高峰。

[1]杨伯峻编著:《春秋左传注·僖公二十四年》,中华书局1990年版,第420頁。

[2][美]李峰:《西周的灭亡—中国早期国家的地理与政治危机》,徐峰译,汤惠生校,上海古籍出版社2007年版,第250页。

[3]应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,中华书局1981年版,第267页。

[1]朱熹:《四书章句集注》,中华书局1983年版,第181—182页。

[2]班固撰,颜师古注:《汉书·武帝纪》,中华书局1962年版,第171页。

[3]此为汉武帝志得意满之言,自是与三代实情相差较远,孔子曰:“殷因于夏礼,所损益,可知也;周因于殷礼,所损益,可知也。”(《论语·为政》,《四书章句集中》,第59页。)

[4]此段见于《论语·八佾》,“是可忍,孰不可忍”,后人多有误解,对八佾不是不能忍,其因是古代汉语与现代汉语在语境上的差异。吴斗南《两汉刊误补遗》曰:“盖言尊家庭而简宗庙”(见程树德撰,程俊英、蒋见元点校:《论语集释》,中华书局1990年版,第138页),甚是。孔子后曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”亦是超越礼乐,直至核心问题—仁。

[5]杨伯峻编著:《春秋左传注·哀公十二年》,第1669页。

[6][日]内藤湖南:《中国史通论》,九州出版社2018年版,第150页。

[7]杨伯峻编著:《春秋左传注·成公二年》,第788页。这是左丘明记载孔子所说的一段话,“器”也不完全是今天所言的铜器、器物。孔子之言有相当程度的复古思潮,同年(成公二年,公元前589年)宋文公死而厚葬,“椁用四阿,棺有翰、檜”(《春秋左传注》,第802页),用殉,被认为是“不臣”。

[8]张翀:《中国古代青铜器整理与研究·青铜豆卷》,科学出版社2016年版。

[9]张翀、刘莹莹:《中国古代青铜器整理与研究·青铜觥卷》,科学出版社(待出版)。

[1]邵晋涵撰,李嘉翼、祝鸿杰点校:《尔雅正义》,中华书局2017年版,第386页。

[2]江西省文物考古研究所、江西省新干县博物馆:《江西新干大洋洲商墓发掘简报》,《文物》1991年第10期。

[3]彭明瀚:《新干大洋洲商墓的发现与研究》,中国国家博物馆、江西省文化厅编《商代江南—江西新干大洋洲出土文物辑萃》,中国社会科学出版社2006年版。

[4]孙华:《新干大洋洲大墓年代简论》,《南方文物》1992年第2期。

[5]郑玄注,贾公彦疏:《仪礼·士昏礼》,上海古籍出版社2008年版,第87—164页。

[6]中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1987年夏安阳郭家庄东南殷墓的发掘》,《考古》1988年第10期。

[7]李学勤:《青铜器中的簠与铺》,《中国古代文明研究》,华东师范大学出版社2005年版,第76—81页。

[8]郑玄注,贾公彦疏:《仪礼·士冠礼》,上海古籍出版社2008年版,第65页。

[9]陈芳妹:《晋侯对铺—兼论铜铺的出现及其礼制意义》,《故宫学术季刊》第17卷第4期。

[1]详见张翀:《略论宋公铺与山东豆器》,邹芙都主编《商周金文与先秦史研究论丛》,科学出版社2019年版,第79—87页。

[2]宝鸡市博物馆、宝鸡县图博馆:《宝鸡县西高泉村春秋秦墓发掘记》,《文物》1980年第9期。

[3]张懋镕:《西周重食文化的新认识—从甘泉县阎家沟新出青铜器谈起》,《考古与文物》2009年第1期,后收入张氏著《古文字与青铜器论集》(第三辑),科学出版社2010年版,第146—154页。

[4]陈公柔:《士丧礼、既夕礼中所记载的丧葬制度》,《考古学报》1956年第4期,后收入陈氏著《先秦两汉考古学论丛》,文物出版社2005年版,第79—100页。

[1]张懋镕:《试论商周盛食器的兴衰》,《古文字与青铜器论集》(第六辑),科学出版社2019年版,第200—236页。

[2]张懋镕:《试论中国古代青铜容器器形演变与功能转化的互动关系》,《古文字与青铜器论集》(第四辑),科学出版社2014年版,第179—191页。

[3]杨伯峻编著:《春秋左传注·桓公五年》,第107页。

[4]参见[德]扬·阿斯曼:《文化记忆—早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》,金寿福、黄小晨译,北京大学出版社2015年版。

[5]钱穆先生曾论:“及平王东迁,以弑父嫌疑,不为正义所归附,而周室为天下共主之威信亦扫地以尽,此下遂成春秋之霸局。”钱穆:《国史大纲》,台湾商务印书馆2017年版,第57页。

[6]胡保国:《汉代政治文化中心的转移》,《将无同—中古史研究论文集》,中华书局2020年版,第44—62页。

[1]童书业:《春秋史》,山东大学出版社1987年版,第48页。

[2]焦循撰,沈文倬点校:《孟子正义·梁惠王章句上》,中华书局1987年版,第86页。

[3]司马迁:《史记·晋世家》,中华书局2013年版,第2030页。

[4]事见《左传·定公九年至十三年》,《史记·晋世家》。

[5]李峰指出,西周的赏赐及宗法本质为以“恩惠换忠诚”,西周灭亡的根本原因为有限的土地资源与人口几何增长。[美]李峰:《西周的灭亡—中国早期国家的地理与政治危机》第二章“混乱与衰落:西周国家的政治危机”,徐峰译,汤惠生校,第98—151页。

[6]山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《太原晋国赵卿墓》,文物出版社1996年版。

[7]山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《太原晋国赵卿墓》,第34—42页。

[8]我們认为所谓的以九鼎八簋为核心的鼎簋制度,只不过是一种相对比较理想的设想模式,但另一方面具有相当数量的列器仍然是身份等级的象征。

[9]白国红:《从乐悬制度的演变看春秋晚期新的礼制规范的形成—以太原金胜村赵卿墓为切入点》,《文物春秋》2006年第4期。

[1]王子初:《太原晋国赵卿墓铜编镈和石编磬研究》,山西省考古研究所、太原市文物管理委员会编《太原晋国赵卿墓》,第337—339页。

[2]白国红据此认为赵简子守礼。白国红:《从乐悬制度的演变看春秋晚期新的礼制规范的形成—以太原金胜村赵卿墓为切入点》,《文物春秋》2006年第4期。

[3]关于日名、族徽作为殷遗民辨识的标志,可参见张懋镕先生的一系列文章。《周人不用日名说》,《历史研究》1993年第5期,收入张氏著《古文字与青铜器论集》(第一辑),科学出版社2002年版,第217—222页;《再论“周人不用日名说”》,《文博》2009年第3期,收入张氏著《古文字与青铜器论集》(第三辑),科学出版社2010年版,第23—26页;《三论“周人不用日名说”—兼答周言先生》,《古文献整理与研究》第1辑,收入张氏著《古文字与青铜器论集》(第五辑),科学出版社2016年版,第185—197页;《周人不用族徽、日名说的考古学证明》,《金文与青铜器国际学术研讨会论文集》(2016年),收入《古文字与青铜器论集》(第五辑),第223—250页。

[4]王黼:《宣和博古图录》,清乾隆十八年(1753)宝古堂刻本。

[5]梁诗正等编纂:《西清古鉴》,乾隆十四年(1748)敕编,光绪十四年(1888)辽宋书馆铜版影印本;王杰编纂:《宁寿鉴古》,民国二年(1913)涵芬楼依宁寿宫写本石印本;王杰:《西清续鉴(甲编)》,清宣统三年(1911)涵芬楼石印宁寿宫写本影印;王杰:《西清续鉴》(乙编),民国二十年(1931)报蕴楼钞本石印本。

[6]端方:《陶斋吉金录》,《陶斋吉金续录》,宣统元年(1909)石印本。

[7]阮元:《积古斋钟鼎款识》,嘉庆九年(1804)刻本。

[1]王国维:《说觥》,《观堂集林》,中华书局1959年版,第147—151页。

[2]陈梦家:《中国铜器综述》,王睿等译,中华书局2019年版,第217页。

[3]张翀、刘莹莹:《中国古代青铜器整理与研究·青铜觥卷》,科学出版社(待出版)。

[4]《左传·僖公二十三年》。

[5]游国庆:《故宫西周铜器铭文巡礼》,《故宫文物月刊》第19卷第3期。

[6]张懋镕:《夷曰匜研究—兼论商周青铜器功能的转换问题》,《故宫学术季刊》第25卷第1期,后收于张氏著《古文字与青铜器论集》(第三辑),科学出版社2010年版,第155—163页。

[7]郑玄注,贾公彦疏:《仪礼·既夕礼》,第1168页。

[8]张临生:《说盉与匜—青铜彝器中的水器》,《故宫学术季刊》第17卷第1期。

[9]刘振东:《冥界的秩序—中国古代墓葬制度概论》,文物出版社2015年版,第15页。

[10]阴玲玲:《两周青铜匜研究》,硕士学位论文,陕西师范大学,2008年,第37页。

[11]岐山县文化馆、陕西省文管会:《陕西省岐山县董家村西周铜器窖穴发掘简报》,《文物》1976年第5期。

[12]曹玮主编:《周原出土青铜器》,巴蜀书社2005年版,第385—389页。

[13]详见李云朋:《商周青铜盉整理与研究》,硕士学位论文,陕西师范大学,2011年,第24页。

[1]彭裕商、韩文博、田国励:《商周青铜盉研究》,《考古学报》2018年第4期。

[2]梁彦民:《“神器”与“人器”—商周青铜器礼器功能杂谈》,《陕西历史博物馆馆刊》第14期。

[3]顾德融、朱顺龙:《春秋史》,上海人民出版社2001年版,第484页。

[4]高泽:《从酒器到水器—论匜的功能性转变》,《艺术研究》2019年第5期。

[5]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,中华书局1989年版,第729—730页。

[6]陈昭容:《从古文字材料谈古代的盥洗用具及其相关问题—自淅川下寺春秋楚墓的青铜水器自名说起》,台湾《“中央研究院”历史语言研究所集刊》第71本第4分,2000年12月版,第857—932页。

[7]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解·曲礼》,第8页。

责任编辑:杨梦娇