防御性悲观与思维方式对夫妻间冲突化解的作用

(北京大学心理与认知科学学院)

1 问题的提出

婚姻是人类生活最基本的形态,两个没有血缘关系的个体通过婚姻建立起了家庭,并以此为基础繁衍后代,不仅使个体的基因得以保存,而且也成为人类社会得以形成和发展的基础。然而婚姻作为一种人际关系,也存在着各式冲突,比如最近发生在互联网上的李某和俞某互撕就是婚姻失败导致夫妻交恶的典型例子。这场大战除了经济原因外,双方累积的冲突导致矛盾不断激化从而使婚姻陷入恶性的循环,并最终导致婚姻的破裂。因此建立良好的沟通,有效解决夫妻冲突对婚姻生活至关重要(Hou,Jiang,& Wang,2018;Li,Cao,Zhou,Ju,Lan,& Zhu et al,2018;李晓敏,方晓义,琚晓燕,兰菁,陈怡,&郑颖娴,2016)。也有许多研究表明,冲突处理不当不仅会对夫妻双方产生伤害,还会影响下一代的健康成长(Braithwaite,Steele,Spjut,Dowdle,& Harper,2015;Warmuth,Cummings,& Davies,2018)。

如何才能有效地解决婚姻中的冲突呢?中国人常常喜欢未雨绸缪,对婚姻中可能出现的问题有预先心理准备,这种预测消极后果并采取相应防范措施的心理策略就是防御性悲观。具体而言,防御性悲观是指“在过去的成就情境中取得过成功,但在面临新的相似的成就情境时,仍然设置不现实的低的期望水平并反复思考事情的各种可能结果”(苏彦丽,张进辅,2008)。但值得注意的是,防御性悲观与真正的悲观不一样。真正的悲观者对未来有着消极的预期,他们常常会感到绝望,认为生活没有希望,只是期待失败。而防御性悲观者对未来事件进行消极的预期只是其缓解压力的一种策略,其本意并不是要失败。他们对失败的恐惧使他们感受到了焦虑,并把焦虑化作动力,促使自己努力为未来的事件做准备,以避免失败的产生,最终获得成功。因此,防御性悲观在学习等成就领域被认为是一种指向成功的认知策略(Norem & Cantor,1986;Showers & Roben,1990),如与学生的学业成就成正相关(Eronen,Nurmi,& Salmela-Aro,1998)。

以往研究也指出,在学习等成就领域运用防御性悲观的人,也会把其运用到生活的其他方面(Norem & Cantor,1986;Zuzul,2008),这意味着防御性悲观作为一种认知策略会被迁移到对于婚姻冲突问题的解决中去。根据认知行为理论,认知在人们解决问题的过程中起着非常重要的作用,并会影响到人们的后续行为。防御性悲观作为一种认知策略同样也会影响到人们的婚姻冲突解决行为,如表现为为化解冲突作出悲观期望,反复思考如何解决冲突。但是婚姻是一种长期的人际关系,这意味着防御性悲观者需要随时对可能发生的冲突进行悲观期望,这可能会造成预言的自我实现,即一个人如果在婚姻中经常做悲观期望,那么这种期望会影响到认知和行为,从而使冲突解决朝失败的方向发展。同时,在婚姻中采用防御性悲观策略的个体往往会体验到焦虑,而焦虑是一种紧张的情绪状态和不愉快的情绪体验,会使人形成消极的图式,并对配偶的行为做出消极的归因(侯娟,蔡蓉,方晓义,2010)。长时间的焦虑进一步会引起心理的枯竭,使个体对自我能力估计不足,解决冲突的内在动机下降(Thompson,2004),从而不利于冲突的解决。Zuzul(2008)的一项纵向研究也证实了防御性悲观不适合运用到亲密关系中。虽然防御性悲观者事先已为失败做好了准备,但真的失败后他们所感受到的痛苦可能过于强烈,甚至盖过了这种策略所带来的防御性功能(Golub,2004)。而即使成功了,在经历了长期的焦虑后,更多感受到的是解脱,而不是兴奋和满足(Thompson & Fevre,1999)。因此,我们认为防御性悲观这种认知策略并不适用于长期的人际关系中,比如说婚姻,所以提出假设1:防御性悲观负向预测婚姻冲突解决。

防御性悲观这个概念最早是在上个世纪80年代的美国提出来的,并后续得到了广泛的研究。而在东方文化背景下的研究从本世纪才开始。研究者认为,防御性悲观与亚洲价值观相符(Norem & Chang,2001)。亚洲文化强调“三思而后行”,特别是中国人,通常比较内敛、含蓄、谦逊,甚至于“悲观”。由于受儒道文化的影响,中国人做事的原则是凡事不宜过满,“做最坏的打算,做最好的准备”。因此,在中国的文化背景下研究防御性悲观,特别是在人们的日常生活中,如婚姻,更具有理论和现实意义。同时,防御性悲观与中国人的整体性思维方式也是紧密相关的。以往研究显示,防御性悲观与整体性思维方式中的变化性和矛盾性成正相关(鄢婷婷,侯玉波,2011)。防御性悲观作为一种认知策略也被认为是人格的一部分(Norem,Illingworth,1993;Koivusaari,1999),指的是个体为了达到目标所进行的评估、计划、努力、归因和回溯的相应的心理模式。它被认为处于人格单元的中等水平,位于较为普遍的气质或动机与形成的行为顺序之间。认知策略会累积循环,并在一段时间后趋于稳定,形成认知特质(Cantor,1990;Eronen et al.,1998),进而影响人们思考问题的方式和后续的行为表现。因此我们认为,当防御性悲观成为一种固定的认知模式时,会影响人们感知周围世界,处理信息的习惯,即思维方式(侯玉波,2007)。同时,思维方式并不是一成不变的,它会随着时间和生活的要求而改变(Sternberg,1994),并受到很多因素的影响如人格(阎力,1993;任焕妮,2009;范洁琼,吴国宏,2009),特别是在婚姻这种长期的人际关系中,并结合冲突这种特殊的情境(李小平,杨晟宇,李梦遥,2012)。

中国人整体性思维方式也影响着人们如何看待和解决问题,通常来说,有着整体性思维的个体倾向于用变化、矛盾、联系的眼光看待问题(Nisbett,Peng,Choi,& Norenzayan,2001),这在中国的婚姻家庭中,特别是冲突解决中也有所体现:婚姻是一种长期的人际关系,冲突不是一成不变的;冲突本身就是一种矛盾;中国人倾向于把婚姻家庭看成是一个整体,在冲突中会权衡每个家庭成员的利益。Poasa,Mallinckrodt和Suzuki的研究(2001)也发现,在像中国这样的集体主义国家,人们解决家庭冲突问题,通常以人际关系为取向,强调成员间的互动,这正是整体性思维的体现,且这种思维方式已影响到人际冲突解决(侯玉波,2007)。并且,思维方式还会通过心理健康和应对方式来影响到冲突的解决(Fincham,2003;Jiang,Lu,Hou,& Yue,2013;位俊芹,2007)。因此,我们认为,防御性悲观会影响到人们在婚姻中的思维方式,进而影响到人们进行冲突解决的行为,所以提出假设2:思维方式在防御性悲观与婚姻冲突解决的关系中起着中介作用。

2 研究方法

2.1 被试

本研究通过现场、邮寄、网络等途径向北京、江苏、上海、江西、广东等全国多个省市招募已婚夫妇并发放问卷。问卷填写过程中,要求夫妻双方独立填写,彼此保密。共回收问卷319套,剔除明显不认真回答和只有丈夫或妻子一方作答的问卷,共得有效问卷203套,问卷有效率为64%。所有被试在提交问卷后都得到了20元人民币的报酬。其中男性的年龄跨度为22~75岁,平均年龄37.28±7.92岁,女性的年龄跨度为20~71岁,平均年龄35.39±7.35岁,夫妇平均婚龄9.87±8.28岁。有子女的被试占77.8%。4.4%的丈夫和5.4%的妻子具有初中及初中以下学历,6.9%的丈夫和8.9%的妻子具有高中(技校、职高、中专)学历,14.8%的丈夫和13.3%的妻子具有大专学历,51.7%的丈夫和53.7%的妻子具有本科学历,22.2%的丈夫和17.7%的妻子具有硕士以上学历。

2.2 测量工具

防御性悲观量表:该量表是鄢婷婷和侯玉波(2011)修订的中文版防御性悲观问卷(社会版),共14个题目,包含三个维度:悲观期望、焦虑和反思性。采用7点李克特量表,被试按“完全不符合”(1分)到“完全符合”(7分)对每个条目打分。悲观期望得分越高,代表被试对事件结果的预期越消极;反思性得分越高,表明被试对事件可能的结果考虑得越全面;焦虑得分高则代表习惯于对事件过度的焦虑。问卷及其三个维度的内部一致性系数分别为0.75、0.76、0.81和0.72。

思维方式量表:侯玉波等人(2004)编制的中国人整体思维方式量表,共26个题目,包括三个维度:联系性、变化性和矛盾性。采用7点李克特量表评价,被试按“完全反对”(1分)到“完全符合”(7分)打分。联系性包括强调联系和相互影响的题目,其分值越高,意味着人们在对于周边事物的认知过程中更加注重彼此之间的联系性;变化性包括衡量不变观念的题目,其得分越高,说明人们在思考的过程中更加注重事物的变化性所带来的变化;矛盾性包括衡量矛盾和适应性的题目,分值越高意味着人们在对于周围事物认知的过程中更加会使用矛盾的方式去思考。三个维度的内部一致性系数分别为0.62、0.65和0.75。

冲突解决量表:程灶火等人(2004)编制的中国人婚姻质量问卷中的化解冲突维度,共9个题目,采用5点李克特量表评定,被试按“确实如此”(1分)到“绝对不是”(5分)对每个条目打分。得分越高,说明被试感知到的夫妻间冲突解决的质量越高。内部一致性系数为0.63。

3 研究结果

采用SPSS 22.0统计软件和AMOS 22.0统计软件进行数据管理和分析。首先,采用Harman单因子检验法分别对丈夫或妻子报告的数据进行共同方法偏差检验。结果表明,对于丈夫和妻子报告的数据,特征值大于1的因子各有12个,且第一个因子解释的变异量为16.69%(丈夫)和15.67%(妻子),小于40%的临界标准,说明共同方法偏差不明显(周浩,龙立荣,2004),可以进行进一步的分析。

3.1 研究变量的描述性统计分析

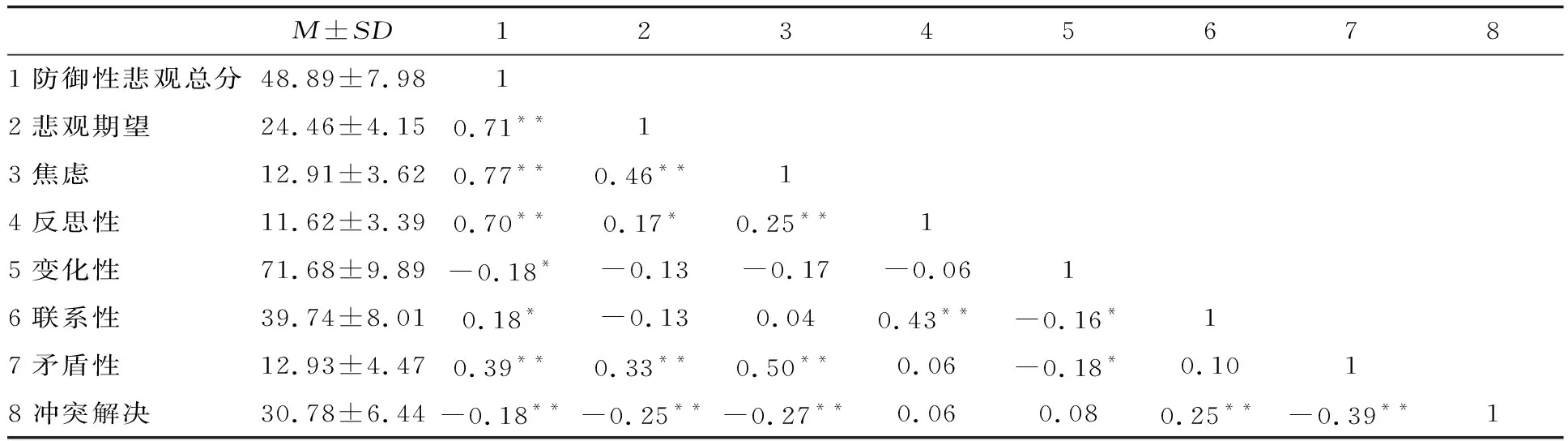

表1列出了研究中丈夫变量的均值、标准差和相关矩阵。结果显示:丈夫的冲突解决与防御性悲观总分(r=-0.18,p<0.01)、悲观期望(r=-0.25,p<0.01)、思维方式的矛盾性(r=-0.39,p<0.01)成显著负相关,与思维方式的联系性成显著正相关(r=0.18,p<0.01)。

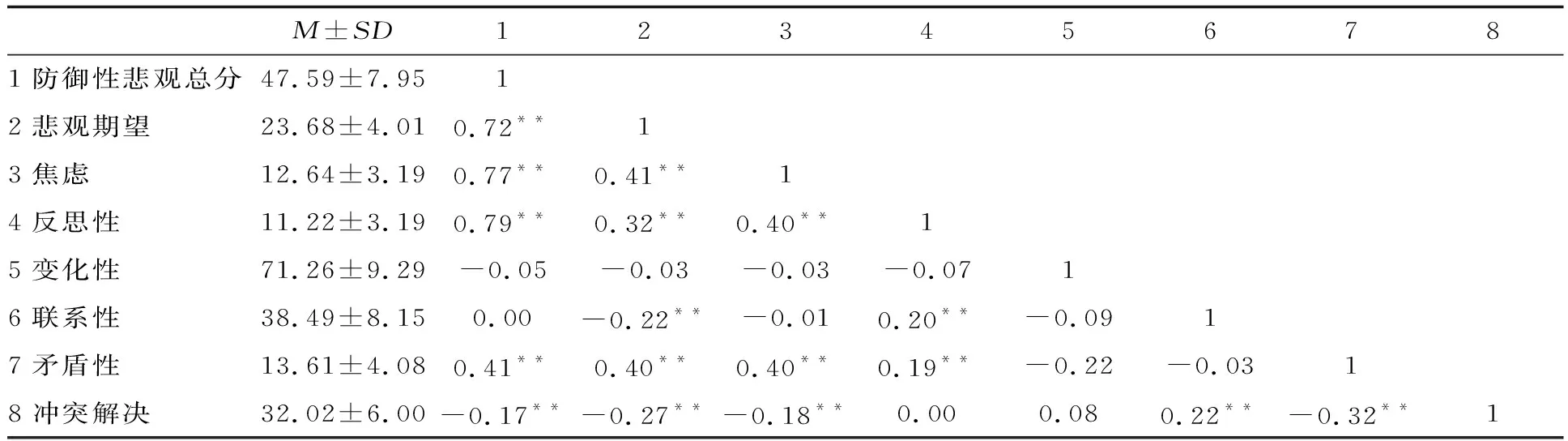

表2列出了妻子数据中研究变量的均值、标准差和相关矩阵。结果显示:妻子的冲突解决与防御性悲观总分(r=-0.17,p<0.01)、悲观期望(r=-0.27,p<0.01)、思维方式的矛盾性(r=-0.32,p<0.01)成显著负相关,与思维方式的联系性成显著正相关(r=0.22,p<0.01)。

表1 丈夫的防御性悲观、思维方式与冲突解决的相关矩阵

3.2 防御性悲观对夫妻冲突解决的预测作用

为了考察防御性悲观对夫妻冲突解决的预测作用,首先以防御性悲观总分为自变量,冲突解决为因变量,分别对夫妻双方的数据进行回归分析。结果表明:在控制了年龄、婚龄、教育水平、有无子女后,丈夫的防御性悲观总分可以负向预测他的冲突解决水平(β=-0.19,p=0.009,BF10=3.73),妻子的防御性悲观总分也可以负向预测她的冲突解决水平(β=-0.18,p=0.013,BF10=2.80),即假设1成立。为了进一步了解防御性悲观对婚姻冲突解决的负向预测作用,分别以丈夫和妻子的防御性悲观的三个子维度为自变量,以他们各自的冲突解决为因变量,做逐步回归。结果发现:丈夫的焦虑(β=-0.27,p<0.001,BF10=250.15)和悲观期望(β=-0.25,p<0.001,BF10=50.96)能负向预测他的冲突解决水平;而妻子的悲观期望(β=-0.27,p<0.001,BF10=216.84)和焦虑(β=-0.19,p=0.009,BF10=3.86)也能负向预测她的冲突解决水平;而丈夫和妻子反思性则没有预测作用。

表2 妻子防御性悲观、思维方式与冲突解决的相关矩阵

3.3 引入夫妻双方的思维方式后防御性悲观对婚姻冲突解决的预测作用

考虑到中国文化和中国人独特的思维方式,我们进一步引入中国人整体思维方式的三个维度—联系性、矛盾性、变化性,来考察防御性悲观对婚姻中夫妻冲突解决水平的预测作用。使用AMOS 22.0分别建构丈夫和妻子的结构方程模型,并对思维方式的中介作用进行检验,同时采用Bootstrap抽样5000次的方法确认中介作用95%置信区间。

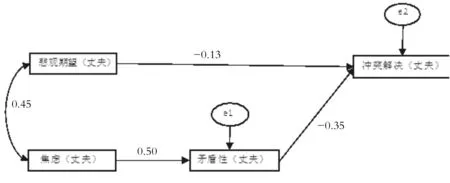

首先检验丈夫的模型:丈夫冲突解决的初始模型整体拟合不佳,我们按照路径显著性由低到高的顺序,逐一删除不显著的路径后,新模型拟合指标良好:χ2(2)=2.05,p=0.128,RMSEA=0.72,NFI=0.92,CFI=0.99,GFI=0.99,AGFI=0.95,所有路径系数均显著,结果显示(如图1所示):丈夫的思维矛盾性在其焦虑和冲突解决的关系中起着中介作用(indirecteffect=-0.26,95%CI=[-0.48,-0.15])。同时,从图1可以看出丈夫的矛盾性阻碍了他的冲突解决。

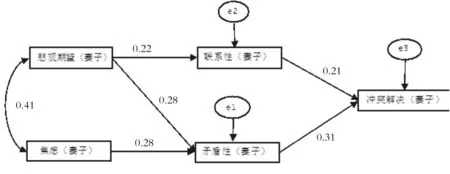

检验妻子的模型:妻子冲突解决初始模型整体拟合不佳。在按照路径显著性由低到高的顺序,逐一删除不显著的路径后,新模型拟合指标良好:χ2(4)=1.29,p=0.270,RMSEA=0.04,NFI=0.96,CFI=0.99,GFI=0.99,AGFI=0.96,所有路径系数均显著。结果显示(如图2所示):妻子的矛盾性在妻子的焦虑和冲突解决的关系中起着中介作用(indirecteffect=-.22,95%CI=[-0.38,-0.11]),同时妻子的矛盾性也在妻子的悲观期望到冲突解决的关系中起到中介作用(indirecteffect=-0.07,95%CI=[-0.16,-0.01]),而妻子的联系性在妻子的悲观期望到冲突解决的关系中起到中介作用(indirecteffect=-0.19,95%CI=[-0.34,-0.08]),从图2可以看出,对妻子而言,联系性在防御性悲观和冲突解决之间起促进作用,而矛盾性起阻碍作用。

图1 丈夫的冲突解决模型

图2 妻子的冲突解决模型

4 讨 论

本研究发现夫妻的防御性悲观总分都负向预测其冲突解决水平,这说明了防御性悲观不利于夫妻之间的冲突解决。为了理解其中原因,研究采用防御性悲观的分维度做进一步的考察,结果发现夫妻防御性悲观中的悲观期望和焦虑都无助于冲突解决,而本应起积极作用的反思性也没能起到促进作用。尽管反思性是防御性悲观中的一个积极成分(Martin,Marsh,& Debus,2003),其可以降低人们的焦虑,同时提升人们对结果的控制感(Gasper,Lozinski,& Lebeau,2009),但在夫妻冲突解决上没能起到积极的作用。可能的原因是婚姻更多的是关注人际互动、情感交流和家庭和谐,不能简单地以冲突解决的成败来衡量。在生活中由于婚姻是一种长期的情感联接,防御性悲观者在经历了更多压力后婚姻的满意度会下降。随着时间延长,他们对于化解冲突的内部动机逐渐减弱并感到身心俱疲,最终影响其对冲突的解决。

本研究在引入思维方式这一变量后,发现思维方式在防御性悲观和夫妻冲突解决的关系中起着中介作用,验证了中国人思维特性在婚姻生活中的作用。研究者指出,由于思维方式的作用不一定能明显直接地表现出来,因此,要探讨它的作用,就必须把它和情境放在一起考虑(侯玉波,朱滢,彭凯平,2003)。本研究把思维方式放在夫妻间冲突解决的情境中考虑,在夫妻冲突解决模型中,无论是丈夫还是妻子,防御性悲观中的焦虑都会通过思维的矛盾性负向预测冲突解决。这可能是因为焦虑与矛盾性思维正相关(鄢婷婷,侯玉波,2011),焦虑水平高的个体其思维的矛盾性也高,而焦虑本身就是由内心的矛盾冲突所造成的。矛盾性高的人倾向于用矛盾的眼光来看问题,会关注问题的对立面,而夫妻冲突本身就是一种矛盾的情境,在焦虑情绪下矛盾性会更加突出,从而使其在冲突情境下更加犹豫不决,内心纠结,不能找到有效解决冲突的方法。

研究还发现丈夫和妻子在冲突化解中采用不同模型。对丈夫而言,悲观期望会直接影响冲突解决,而焦虑则通过矛盾性阻碍冲突解决。而对妻子来说,悲观期望是通过联系性和矛盾性来影响冲突解决,其中联系性有助于冲突解决,矛盾性阻碍冲突化解;焦虑通过矛盾性阻碍冲突解决,和丈夫模型中焦虑的机制一样。从这两个不同的模型可以看出,夫妻在冲突解决中最明显的差异是联系性的作用不同。以往研究显示,悲观期望与矛盾性思维成正相关(鄢婷婷,侯玉波,2011),与自我调节和坚持负相关(Martin,Marsh,& Debus,2001)。有悲观期望的人期望水平低,但其因有着成功的内在动机,因而内心会更为矛盾和不安,对冲突解决起到阻碍作用。悲观期望者通常只设想消极的后果,而不考虑冲突解决的积极结果,这个过程中个体会体验到更多的负面情绪,无法从各个方面考虑,从而不利于人际的和谐和冲突的解决(位俊芹,2007)。与丈夫的冲突解决模型相比,妻子的联系性在冲突解决中起到了重要的作用。一方面女性要比男性更为敏感(张锦涛,方晓义,戴丽琼,2009),另一方面也可能是女性往往更能从家庭整体出发,把孩子和婚姻紧密地联系在一起,在冲突解决中会考虑各方面的因素,特别是对方的感受。这两个模型暗示了思维方式在夫妻冲突解决中的重要作用,同时也提示我们去进一步挖掘和剖析与夫妻冲突解决相关的因素和作用机制,以便夫妻能更好地化解冲突,提高婚姻质量。

本研究也存在着一些不足:首先,本研究所涉及的样本年龄跨度较大,婚龄不同,所处婚姻阶段解决冲突的方式也可能不同,虽然我们在统计分析中已控制了年龄、婚龄等人口学变量信息。但未来的研究可以探讨防御性悲观在不同婚姻阶段解决冲突的适用性;其次,研究方法比较单一,仅是问卷调查法,且人口学和婚姻冲突解决调查涉及个人隐私,被试难免会存在防御心理或社会赞许性,而且对于婚姻这种复杂、微妙的关系,仅靠问卷调查的形式可能难以完全探究其实质,未来可以考虑结合实验法、访谈法等其他研究方法;最后,本研究为横断研究,而婚姻生活是个动态的过程,夫妻冲突也不会一成不变,且婚姻中的防御性悲观和思维方式也会随着个体的发展、夫妻的互动以及环境的影响发生变化,未来可以采用纵向研究来进一步探讨这些因素的影响机制。

5 结 论

本研究主要结论有两个:一是防御性悲观不利于夫妻冲突解决,原因是其中的悲观期望和焦虑起到了阻碍作用,而反思性则没有产生积极作用。二是思维方式在防御性悲观与婚姻冲突解决中起中介作用,夫妻双方的思维矛盾性阻碍了冲突化解,而妻子的联系性思维有助于化解冲突,在用防御性悲观预测冲突化解时,夫妻双方遵循着不同的模式。