元代赵孟頫家族婚姻状况浅析*

杭素婧(南京市文化馆)

家族是传统中国社会的基层结构,家族史研究是中国社会史研究中的重要课题。[1]黄宽重、刘增贵主编:《家族与社会》“导言”,中国大百科全书出版社2005年版,第1 页。家族婚姻则是家族史研究的一个重要层面。目前对于宋元时期江南士人家族婚姻情况的研究,主要集中在宋代,对于其在宋元鼎革之际尤其入元以后的情况则关注较少。元代江南家族通婚的具体状况,尚未得到足够揭示,值得开展一些个案研究。

关于元代婚姻史,陈高华先生在《中国风俗通史·元代卷》[2]陈高华、徐吉军主编:《中国风俗通史·元代卷》,上海文艺出版社2001年版。、《中国妇女通史·元代卷》[3]陈高华:《中国妇女通史·元代卷》,杭州出版社2011年版。两书设有专门章节讨论元代的婚姻风俗、形态等问题,王晓清先生《元代社会婚姻形态》[4]王晓清:《元代社会婚姻形态》,武汉出版社2005年版。一书涉及元代婚姻礼仪、形态、法律等各方面。专题研究中,元代北方的世家婚姻和族际通婚得到更多的关注,如萧启庆先生《元代几个汉军世家的仕宦与婚姻》[1]萧启庆:《元代几个汉军世家的仕宦与婚姻》,见氏著:《内北国而外中国:蒙元史研究》上册,中华书局2007年版。、洪金富先生的《元代汉人与非汉人通婚问题初探(一)(二)》[2]洪金富:《元代汉人与非汉人通婚问题初探(一)(二)》,《食货》(复刊)1977年第6卷第12 期及第7 卷第1 期、第2 期合刊。、日本学者池内功先生的《元代的蒙汉通婚及其背景》[3]〔日〕池内功著,郑信哲译:《元代的蒙汉通婚及其背景》,《世界民族》1992年第3期。原载日本《亚洲各民族的社会与文化—冈本敬二先生退官纪念论集》,图书刊行会1984年版。等文。此外,谭晓玲的《冲突与期许—元代女性社会角色与伦理观念的思考》[4]谭晓玲:《冲突与期许—元代女性社会角色与伦理观念的思考》,南开大学出版社2009年版。、汪玢玲的《中国婚姻史》[5]汪玢玲:《中国婚姻史》,武汉大学出版社2013年版。等书对于元代婚姻问题也都有所涉及。

总之,元代婚姻史研究涉及江南士人家族通婚的极少。管见所及,萧启庆先生《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》一书展示了士人阶层的族际互动,包括姻戚关系的缔结,如松江曹知白、任仁发家族与非汉族士人家庭的通婚关系,旨在说明共同的文化修养、品位与士人身份导致联姻行为的发生,而此种联姻在加深彼此情谊的同时也起到了加速蒙古、色目家族士人化的作用。[6]萧启庆:《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》,台北联经出版事业公司2012年版,第67—98 页。杨晓春老师所撰《富户与元代江南社会—以松江府为中心的讨论》一文,对元代松江富户之间的通婚状况略有涉及,认为这样的通婚关系加强了富户的地方属性。[1]杨晓春:《富户与元代江南社会—以松江府为中心的讨论》,见《宋元明国家与社会高端学术论坛论文集》,南开大学,2013年10月18—19日。

赵孟頫家族具有南宋宗室的身份,宋元鼎革之际其进退出处更加受到关注。赵孟頫自身杰出的书画才艺以及特殊的身份,吸引了众多学者对其个人及家世的研究。《赵孟頫研究论文集》[2]上海书画出版社编:《赵孟頫研究论文集》,上海书画出版社1995年版。中所收论文涉及对其书画的鉴赏、出仕问题的探究等诸多方面,如徐邦达先生《赵孟頫书画伪讹考辨》、陈高华先生《赵孟頫的仕途生涯》等。李铸晋先生著有关于赵孟頫研究的专著《鹊华秋色—赵孟頫的生平与画艺》。[3]李铸晋:《鹊华秋色—赵孟頫的生平与画艺》,生活·读书·新知三联书店2008年版。除书画才艺而外,对于赵孟頫最关注的是其身为南宋宗室却出仕元朝的行为。李铸晋先生认为其仕元并非出于自愿,而是被程钜夫力劝所致,前往大都是不得已的行为。[4]李铸晋:《赵孟頫仕元的几种问题》,见氏著:《鹊华秋色—赵孟頫的生平与画艺》,第65 页。陈高华和余辉先生则认为赵孟頫仕元是主动性行为,并非迫于无奈,余辉先生更说:“赵孟頫周知官场韬略、通晓权术,处事圆滑审慎而不露痕迹,维持了他在官场中和在隐士间的形象。”[5]陈高华:《赵孟頫的仕途生涯》,见《赵孟頫研究论文集》,第443 页;余辉:《赵孟頫的仕元心态和个性心理》,见《赵孟頫研究论文集》,第449—452 页。陈得芝先生在《程钜夫奉旨求贤江南考》一文中谈到赵孟頫仕元一事,基本赞同陈高华先生的看法,认为赵孟頫此时已接受元朝为天下主的事实,企图以其所学用世于新朝,并改变自身的落魄境况。[6]陈得芝:《程钜夫奉旨求贤江南考》,见氏著:《蒙元史研究丛稿》,人民出版社2005年版,第548—550 页。相较于对以上问题的诸多研究,关于赵孟頫家族的通婚情况,似乎没有引起足够的重视。

有鉴于此,本文就南宋后期至元赵孟頫家族五代成员的婚姻情况做出较详细描述,进而就赵孟頫家族的通婚特点做较客观的归纳分析,并就宋元鼎革对江南士人家族婚姻的影响等问题略呈浅见。

一

赵孟頫家族的婚姻情况,须从其父赵与訔说起。据陶渊旻《〈宋故万一直阁李君圹志〉考》一文所言,赵与訔所娶为李仁本之女、李熙之妹。李氏家族是南宋湖州德清望族,李熙的曾祖李彦颖于《宋史》有传,其祖父李浃亦有名宦叶适为撰墓志铭。[1]陶渊旻:《〈宋故万一直阁李君圹志〉考》,《东南文化》2013年第5 期。除了与宗室赵与訔缔姻,李仁本的另一女儿嫁给了宗室赵与芮,即二女皆适宗室。李氏是典型的以科举起家的家族,但到了李熙这一辈不再有显赫仕宦经历。而赵与訔虽身为南宋宗室,起家之官也不过是“迪功郎、新饶州司户参军”。至于赵与芮,则凭借其同母兄宋理宗获封荣王,地位贵显。与李家的通婚使同为宋宗室的赵与訔与赵与芮成为了连襟,这一层关系对于赵与訔之后仕宦的顺利不可谓没有影响。而赵与芮的同母兄又即位为宋理宗,亲生儿子(虽不是李氏所出)赵禥即帝位,即宋度宗。赵与訔与赵与芮为连襟,则赵孟頫与宋度宗可称姨表兄弟,度宗次子即恭帝赵㬎。也就是说,宋元鼎革之际,吴兴赵氏家族实为“根脚”贵重的近支皇亲,这一点对于理解元廷刻意延揽赵孟頫入朝为官十分重要。

二

赵与訔生活在南宋末年,至其子女一代,更是生活在宋元交替之际。这一代的婚姻关系情况,大体如下:赵与訔共有八子十四女,除去早卒的外,婚姻可知者有十四人,但大多只知对方姓名而无家世可考(参见表1)。情况略详者有五子赵孟頖、七子赵孟頫、二女赵孟鼎和五女赵孟艮。

赵孟頖所娶陆氏,是嘉兴崇德人,为“故吏部尚书陆公德舆之女”[1]赵孟頫撰,黄天美点校:《松雪斋集》外集《五兄圹志》,西泠印社2010年版,第301 页。。“陆德舆,字载之,号鲁斋,宁宗嘉定间由童科第进士,弱冠有文名,历两制知贡举,官至吏部尚书。从祖埈、从父镳相继世科,埈仕至秘书。”[2]单庆修、徐硕纂:《至元嘉禾志》卷13《人物·崇德县》,《宋元方志丛刊》第五册,中华书局,第4509 页。由此可知,陆氏家族是当时的科第世家。按,赵与訔生于嘉定癸酉(1213)十一月八日,卒于咸淳元年(1265),赵孟頖生于“辛亥七月十七日,卒于乙巳五月廿三日,享年五十有五”,即赵孟頖生于1251年,卒于1305年。[3]赵孟頫:《松雪斋集》卷8《先侍郎阡表》,第212 页;赵孟頫:《松雪斋集》外集《五兄圹志》,第301 页。又陆氏“先三十年卒”[4]赵孟頫:《松雪斋集》外集《五兄圹志》,第301 页。,则陆氏卒于1276年,其与赵孟頖成婚必定早于此时,即二人成婚在南宋末年。身为南宋宗室的赵孟頖与陆氏家族的通婚,可以说是宋代婚姻重科第、门第的延续与体现。[5]关于宋代婚姻重科第的情况,张邦炜先生在《宋代的“榜下择婿”之风》(张邦炜:《宋代婚姻家族史论》,人民出版社2003年版,第62—90 页)一文中,指出当时人将进士看作是最理想的女婿人选,甚至对其家世、人品、婚否都不重视。陶晋生先生则认为,虽然北宋士族婚姻关系的一个特点是“不问门阀”,但所谓的“不问门阀”,指的是不特别注意从晚唐以来仍然存在的世家大族。在婚姻方面还是讲求门当户对的。(陶晋生:《北宋士族:家族·婚姻·生活》,台北“中央研究院”历史语言研究所2001年版,第104—114 页)可见,宋代婚姻重科第的同时,对门第亦有所重。然而除了两人门当户对的身份外,值得注意的还有一点,即陆德舆与赵与訔的交游往来也是其婚姻关系得以缔结的重要因素。在杭州龙泓洞有陆德舆等题名:“陆德舆载之、赵与譍致道、与訔中甫,淳祐戊申中伏后一日避暑同來。”[1]倪涛:《六艺之一录》卷110《石刻文字·陆德舆等题名》,《景印文渊阁四库全书》第832 册,台湾商务印书馆1986年版,第267 页。赵与譍是赵与訔的哥哥,淳祐戊申即南宋淳祐八年(1248),此时赵孟頖尚未出生,而其父与陆德舆即有交游活动。两人之间的交游也为之后成为儿女亲家奠定了感情基础。

与兄长赵孟頖不同的是,赵孟頫与其妻管道升成婚在至元廿六年(1289)[2]赵孟頫:《松雪斋集》卷7《管公楼孝思道院记》,第182 页。,此时已是元初。改朝换代之后,身为南宋宗室的赵孟頫的婚配对象,是同郡管伸的女儿管道升。管氏的家世与陆氏相比有着显然的差别,在赵孟頫所撰《管氏楼孝思道院记》及其妻管道升墓志铭中,对管氏的追溯,只谈到其先为“管仲之子孙,自齐避难于吴兴,人皆贤之”,对于管道升父亲管伸的描述,则是“仲姬名道升,父讳伸,字直夫,倜傥尚义,晚节益自熹,乡里称之曰管公”,“管公性倜傥,以任侠闻乡闾”。[3]赵孟頫:《松雪斋集》卷7《管公楼孝思道院记》,第182 页;赵孟頫:《松雪斋集》外集《魏国夫人管氏墓志铭》,第301 页。可见,管氏并非陆氏那样的科第仕宦之家。至于两家婚姻关系的缔结,赵孟頫在管夫人墓志中提到“予与公同里闬,公又奇予,以为必贵,故夫人归于我”[4]赵孟頫:《松雪斋集》外集《魏国夫人管氏墓志铭》,第301 页。。因而两家通婚,与其“同里闬”,彼此相互了解有一定关系。这也表明改朝换代后,身为南宋宗室的赵家受到一定影响与冲击,逐渐回归乡里,而与“同里闬”的管氏缔结姻缘也可以使原来的乡情乡谊得到进一步升华。按管道升本人在书画方面也颇有所长,则其父管伸应当也具备一定的文化素养,又“乡里称之曰管公”、“以任侠闻乡闾”,所以管家可能为当地小有名气的士人家庭。据赵孟頫言,管伸将女儿许配给自己很大原因是出于对自己的看重,认为日后必将显贵,可见婚姻当事人自身条件对于婚姻关系的缔结也有重要影响[1]南宋人方昕提倡选女婿不必重视家庭状况,而应注重本人的未来前程。宋代进入中国婚姻史上的郎才女貌阶段,主要是当事人自身条件的相互交换。(张邦炜:《宋代的“榜下择婿”之风》,见氏著:《宋代婚姻家族史论》,第62—90 页),这从一定程度上而言也是宋代婚俗的延续。

这一辈中,婚姻关系较详者还有赵孟頫的姐姐赵孟鼎和赵孟艮。赵孟鼎适南宋宰相史弥远孙子史周卿。四明史氏在南宋时期是“一门三宰相,四世二封王”的豪门望族,且科第极盛。史周卿兄长、史宅之长子史尧卿的墓志铭存世,其中提到史尧卿去世时年仅24岁,朝廷给予史尧卿遗腹子以特殊恩泽,让其荫补为官,但其子出生十个月后便告夭折,史尧卿三叔史宇之让尧卿二弟周卿将次子过继给尧卿为后,继续享受荫补的待遇[2]参见章国庆编:《宁波历代碑碣墓志汇编》,上海古籍出版社2012年版,第305—306页。此墓志为长方形,高1.01 米,宽0.66 米,正文15 行,款1 行,满行28 字,共430 字,史棣孙撰,赵崇侇书。略云:“明年六月,尊长观文寿使命,以次弟周卿之次子棣孙为后。”同书还有四明史氏家族碑志多方,依次为《宋史汲卿墓志》、《宋史严之墓志》、《宋史浩神道碑》(残)、《宋致政枢密史公墓》、《元史玠卿墓志》、《元史珌卿墓志》、《鲁十娘子墓志》(史玠卿妻)。,可见史氏深得天子宠渥。四明史氏普遍存在与赵宋宗室联姻的情况,史周卿曾祖史浩的弟弟史源,四个儿子都娶宗室女,并通过这种关系均获得了为官机会[3]陈恩黎:《四明史氏家族》,宁波出版社2010年版,第196 页。,其他史氏成员亦有娶宗室女的情况。可以说史氏通过与宗室间婚姻关系的缔结,来与赵宋皇室保持紧密联系。因此史周卿与赵孟鼎的结合[1]《东钱湖南宋史氏望族职官、墓葬情况简表》中称史周卿“配赵氏,范氏并封令人”,弟史唐卿“配郡主赵氏,子昂妹,封孺人”。(曹厚德、杨古城整理:《东钱湖南宋史氏望族职官、墓葬情况简表》,见仇国华主编:《宁波东钱湖历史文化—四明史氏篇》,天马出版有限公司2011年版,第118 页)赵孟鼎应是赵孟頫姐姐,且赵孟頫对于自己姐夫的名字当不致搞错,这里对于史周卿、史唐卿配偶的记载应当有误。,对于其家族而言,是这一习惯性行为的延续。按史尧卿卒于景定四年(1263),第二年史周卿将次子过继给其兄,则至迟在景定五年(1264),史周卿已与赵孟鼎成婚。史周卿在南宋时为“奉直大夫、监枢密院详检诸房公事”[2]曹厚德、杨古城整理:《东钱湖南宋史氏望族职官、墓葬情况简表》,见仇国华主编:《宁波东钱湖历史文化—四明史氏篇》,第118 页。,入元后事迹不见记载,但《平宋录》中收有其所撰《丞相巴延公勋德碑》[3]刘敏中:《平宋录》卷下《丞相巴延公勋德碑》,《丛书集成初编》第3910 册,第24—25 页。。此碑撰于至元十三年二月,无论是出于何种动机,作为南宋丞相世家四明史氏的一员,他对于与其家族休戚相关的南宋朝廷竟没有过多留恋,其行为倒像是在为以后寻找出路。史周卿是否出仕元朝不可知,但在这篇碑文中他对丞相伯颜极尽溢美之辞,足以证明他对此持积极态度。赵孟頫另一位姐姐赵孟艮的婚配对象是张伯淳,与赵孟頖的夫人陆氏同是崇德人。在程钜夫为其撰写的墓志铭中称张家“家世为儒”,可谓是标准的儒士家庭。张伯淳与其父张琥都曾登进士第,虽然张家仕宦情况不如陆氏显赫,但在当时也算科宦家庭。关于张伯淳其人,陈得芝先生在《程钜夫奉旨求贤江南考》中对其生平、事迹有详细考察。[4]陈得芝:《程钜夫奉旨求贤江南考》,见氏著:《蒙元史研究丛稿》,第550—553 页。赵孟艮是赵孟頫姐姐,且身为女性,其成婚当早于赵孟頫。赵孟頫生于1254年,其姐在此年或之前必已出生,此时距南宋灭亡(1279)尚有25年,且张伯淳卒于大德七年(1303),照其“得年六十有一”来算[1]程钜夫:《雪楼集》卷17《翰林侍讲学士张公墓志铭》,《景印文渊阁四库全书》第1202 册,第230 页。,则其生于1243年,距1279年有36年,按当时正常婚龄来看,在南宋灭亡之前,赵孟艮与张伯淳当已成婚。不过不排除特殊情况的存在(如赵孟頫和管道升婚龄都偏大),所以对赵孟艮与张伯淳成婚时间的判定,当定为宋末,但也不乏元初的可能。张、赵两家的结合与之前赵、陆两家的结合从性质而言似无差别,都属于与科宦家庭联姻,是当时尤其是两宋社会的普遍现象。

除了赵孟頖、赵孟頫与赵孟艮三人的婚嫁情况外,“孟比适印直传,孟益适通议大夫、南雄路总管印德传”[2]赵孟頫:《松雪斋集》卷8《先侍郎阡表》,第213 页。《元史》卷9《世祖纪六》“十四年三月乙未”条:福建漳、泉二郡蒲寿庚、印德傅、李珏、李公度皆以城降。(中华书局1976年版,第189 页)《元文类》卷65《河南行省左丞高公神道碑》中则有:“(至元十三年)下兴化,宋参政陈文龙降,降制置使印德傅等百四十八人、军三千、水手七千余人,得海舶七十八艘。”《元史·高兴传》据《元文类》及本纪出校勘记改“印德传”为“印德傅”(第3813 页)。赵孟頫手书的《小楷先侍郎阡表卷》中为“孟比适印直传,孟益适通议大夫、南雄路总管兼府尹印德传”。(王连起主编:《赵孟頫书画全集》第10 册,故宫出版社2017年版,第16—17 页)赵孟頫应当不会将自己姊(妹)夫的名字弄错,且地方志中记载亦为印德传,可能是傅与传的繁体字笔划和字体近似导致的讹误,实际应为印德传。。《(康熙)常熟县志》卷十一《选举表》“荐举”条有“印德传,任南雄路总管”,“印正传,杭州路同知”,“印直传,陈州参军”。[3]《(康熙)常熟县志》卷11《选举表》,《中国地方志集成·江苏府县志辑》第21 册,影清康熙二十六年刻本,第217 页。这里的印德传与印直传即与赵家通婚之人。从名字的相似度看,三人应为兄弟,事实上也的确是兄弟关系。《(弘治)常熟县志》中载印德传为印应雷之子,而印正传、印直传为印应飞之子,印应飞又为印应雷弟弟。[1]《(康熙)常熟县志》卷16《邑人》,第379 页。在印正传为其父所撰墓志铭中,写道:“印氏世居通州静海,淳祐癸卯徙常熟”[2]《(弘治)常熟县志》卷1《叙地理·陵墓》,《四库全书存目丛书》史部第185 册,影上海图书馆藏清抄本,第43 页。,而原因是“父武子因仕居常熟”[3]《(弘治)常熟县志》卷4《叙人物·名臣》,第167 页。,从此便在常熟定居下来。印氏是典型的以科第起家的家族,印应雷登嘉熙戊戌(1238)进士第,任“权尚书兵部侍郎,两淮安抚制置使兼知扬州”,封静海县开国伯,卒赠端明殿学士[4]《(康熙)常熟县志》卷16《邑人》载印应雷登淳熙戊戌进士第,而卷11《选举表》则载其登嘉熙戊戌进士第,又《(弘治)常熟县志》所载也是印应雷登嘉熙戊戌第,则《(康熙)常熟县志》卷16《邑人》中的淳熙应为嘉熙之误。;印应飞则登淳祐辛丑(1241)进士第,官至“户部侍郎,淮东总领,知镇江府”[5]《(弘治)常熟县志》卷1《叙地理·陵墓》,第43 页。。可见,印家是科宦家庭。印、赵两家婚姻关系的缔结,可能是两家父辈因做官得以结识所致,尤其是印应飞与赵与訔两人都有出任镇江太守的经历,而且赵与訔为印应飞的继任者,可能因为这样的关系,两人得以结识并且交好,进而缔结子女的婚姻关系。[6]俞希鲁编纂:《至顺镇江志》卷15《刺守·宋太守》,第592 页。这里值得注意的是,根据赵孟頫在《先侍郎阡表》中的排序,应是赵孟比先与印直传成婚,接着再是赵孟益嫁与印德传。[7]赵孟頫:《松雪斋集》卷8《先侍郎阡表》,第213 页。也就是赵与訔先与印应飞成为儿女亲家,其次再是印应雷。赵与訔与印应飞熟识是因为宝祐年间两人先后出任镇江太守,是通过印应飞才与其兄印应雷结交。按,印应飞出任镇江太守为宝祐三年(1255)九月至四年五月,赵与訔为宝祐四年(1256)五月至六年五月[1]俞希鲁编纂:《至顺镇江志》卷15《刺守·宋太守》,第592 页。,而印应飞生于嘉定戊辰(1208)[2]《(弘治)常熟县志》卷1《叙地理·陵墓》,第44 页。,此时为48 岁,赵与訔为44 岁,印直传为印应飞次子,而赵孟比为赵与訔众多女儿中的一个,照年龄推算此时两人未成婚是很可能的。两家长辈在此期间结识并且深交,进而缔结婚姻关系,也是顺理成章的事。在与印应飞成为儿女亲家后,将另一女儿许配给其兄弟印应雷之子也就顺其自然了。毕竟双方门户相当,且姐妹分别嫁与两兄弟,又可使之前的姻亲关系更为巩固。除了这两代的事迹,县志中对于印氏第三、四代也有记载。印肖翁,“应雷诸孙,以文才荐任平江路儒学教授”;印述翁,“亦应雷诸孙,以贤荐任姑苏和靖书院直学”;印掁之,“肖翁子也,由荐举任雷州盐运司提举”。[3]《(弘治)常熟县志》卷4《叙人物·荐举》,第185 页。可见,印家第二、三、四代都有应荐举而得官的,且印肖翁与印述翁,一个以文才荐,一个以贤荐,可以说都保留了其先辈由南宋所遗留下来的家学与家风。根据该家族受荐举程度及入县志人物的情况,可想而知其在宋元之际应是常熟享有一定名望的望族。[4]《常熟文物胜迹》一书将印应雷墓作为名人墓葬列入,其中提到清《常昭合志》中载印应雷墓因年代久远,墓旁地都被他姓侵占,“明天启间司成许士柔力为修复,重刻石法”。按其所复墓碑称,子德传,孙肖翁、述翁,曾孙掁之俱仕元。传至三十世孙祖朝无嗣,遗命以赘婿徐应任之子嫡甥文学为嗣,岁时享祀。(周公太编著:《常熟文物胜迹》,古吴轩出版社1994年版,第58 页)

以上都是这一辈中婚姻关系较详者,其他人除了女性所嫁对象的名字外,别的一无所知。不过从其名字可以判断出与赵家这一辈相与缔结婚姻关系的应当都是汉族人士,并无蒙古、色目人。按赵孟頖、赵孟頫、赵孟鼎、赵孟艮、赵孟比、赵孟益几人的婚姻来看,其兄弟姐妹的婚嫁对象应当也可以推测为士人家庭出身。关于这里提到的“士人”这一概念,主要采用其广义用法,“包括入仕和未入仕的读书人”,至于“士族”,则是关于士人家庭的称呼。[1]陶晋生:《北宋士族:家族·婚姻·生活》,第5—7 页。这里的陆氏、张氏、史氏是士族无疑,管氏与印氏虽无明确指出,但从相关情况来看也应是士族。可见赵孟頫这一辈的通婚对象依旧是传统的士人家庭。按这几家分布的地域特征,陆氏、张氏同为嘉兴崇德人;印氏属平江路;管氏与赵氏“同里闬”,同为湖州人;史氏稍远,属庆元路。虽然其他通婚对象不知郡望,但照情形应当也是在湖州附近。

三

赵家第三代的婚姻情况,有资料记载的主要是赵孟頖、赵孟頫二人的后代(参见表1)。其后代缔结婚姻的时间都已正式入元。赵孟頖长子赵由辰所娶为卫淑媛,其他子女婚嫁情况不详。昆山卫氏是南宋有名的科宦家庭,卫淑媛曾祖卫洽是“宋进士及第、修职郎、故参政鲁国文节公讳泾之母弟”[2]吴升辑:《大观录》卷8《元名贤法书·书卫宜人墓铭》,《续修四库全书》第1066 册,影民国九年武进李氏圣译廔铅印本,第452 页。台北故宫博物院藏有《元赵严书书母卫宜人墓志》,落款为“赵孟頫书”,有元人王国器(赵孟頫女婿)、赵麟(赵孟頫孙)等诸多元人题跋,当即吴升所著录者,也被收入《三希堂法帖》。但墓主卫淑媛死于至正二十三年,而赵孟頫早在至治二年就已辞世,自不可能为自己的侄媳写墓志。该墓志应为卫淑媛之子赵肃所书。,卫泾兄弟四人都先后中进士。祖父卫枏、父亲卫然都隐居不仕。卫淑媛自己也“涉猎经史”,能够“相夫教子”。可见由宋至元,卫氏士人家庭的身份并未改变。赵由辰与卫淑媛婚姻关系的缔结,是士族之间互通婚姻的又一范例。

赵孟頫长子赵亮早卒,有学者撰文考证其次子赵雍所娶为束季博之女束氏。[1]单国强:《赵孟頫信札系年初编》,见《赵孟頫研究论文集》,第563 页。关于束季博,桂栖鹏有如下考证:“束季博即束从大,从大为名,季博为字……当为宋故家子弟而自甘隐逸者”,又从其在平江拥有家庭园林、书斋,自身能书能诗来看[2]桂栖鹏:《张炎交游人物新证》,《文史》第4 辑,中华书局 2001年版。,束家也是士人家庭,且有一定家庭条件。至于赵孟頫三子赵奕的婚配对象,现存资料没有明确记载。

关于赵孟頫女儿的婚姻情况,欧阳玄为其撰写的神道碑中有如下记载:“女六人:长适强文实,次适海道运粮万户费雄,次适李元孟,次适王国器,次适刘某。”[3]欧阳玄撰,汤锐点校:《欧阳玄全集(上册)·圭斋文集》卷9《元翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赠江浙等处行中书省平章政事魏国赵文敏公神道碑》,四川大学出版社2010年版,第204 页。这里说赵孟頫有六个女儿,但只提到五个女儿所嫁对象的名字。美国普林斯顿大学美术馆藏有赵孟頫女儿赵由皙的《与贤夫官人札》,内容为:

妻由皙家书上复贤夫官人坐前。廿八日人至,递到安信,且知家中无事,阿婆尊体日来康安,甚喜甚喜!发至衣服并纱线已一一收足。由皙在此凡百平安。老相公迩来忧稍损。二哥在东衡造庵,不在家闲,乞一□追节之事,望贤夫自为料理,段子四匹,杂物随宜。葬事在九月初四日,并乞知之。陈公闻已危笃,设有不讳,千万望做些功德津送之,亦是好事。方顶柿望拣好大者发来,为丈人要喫,千万介意发来。五四舅王德琏、远师舅附此传语,三舅亦同拜意。枣褐者绢一丈二尺、南绢一丈二尺,家中当用绢者、当用布者,望就便区处,不可待我归。人回,草草具复,伏乞尊照。柿子望作急发来。八月上九日妻由皙上复。(老相公写扇头十个发去,收之,不可狼藉了。兰花四轴并扇头不印者都发来。)[1]中国古代书画鉴定组编:《中国法书全集》第9 卷,文物出版社2011年版,第638—639 页。

其中“五四舅王德琏、远师舅附此传语,三舅亦同拜意”,这里的王德琏即四婿王国器,字德琏,三舅即三婿李元孟,远师舅应为神道碑中的刘某。至于赵由皙丈夫是强文实还是费雄,目前尚无充分资料可以进行判断。赵孟頫长婿强文实、三婿李元孟以及五婿刘远师,因史料限制具体情况已不可考。按其名字及赵家之前通婚情况而言,可能出于普通汉族士人家庭。二婿费雄任海盐等处海运千户、海道漕运副万户,是松江有名“富户”。植松正先生在研究元代海运世家费家时,对费、赵两家的通婚情况也有涉及,他提到赵孟頫一方与费雄通婚,经济上是获益最多的方面。此外,在他的文章中,也提到费雄与当时著名文人交往颇深,除赵孟頫外,还有陶宗仪等人。[2]植松正:《元代の海運万戸府と海運世家》,《京都女子大学大学院文学研究科研究紀要》史学編3 号,2004年。可见,赵、费两家婚姻关系的缔结,一方面源于赵家满意于费家的经济情况,因赵孟頫的家庭经济状况并不宽裕[3]陈高华:《赵孟頫的仕途生涯》,见《赵孟頫研究论文集》,第435—437 页。;另一方面费氏也有意与文人结交。且费家原是湖州长兴人,后占籍为松江上海人,与赵孟頫家原是同乡,这一点可能对两家通婚也有一定影响。三女儿所嫁王国器,也是吴兴人,自身诗词皆能,自然是出身于士人家庭 ,但具体家庭情况并不可知。

此外,赵孟頫还有一个女儿的婚配情况神道碑中没有提及。李铸晋先生在《赵孟頫一家的艺术与文学》一文中提到林静与韩介玉两人为赵孟頫外孙。[1]李铸晋:《赵孟頫一家的艺术与文学》,见氏著:《鹊华秋色—赵孟頫的生平与画艺》,第43 页。但赵孟頫六个女儿中,除去一人婚配对象未知外,五人所嫁夫婿并无林姓或韩姓。又赵孟頫《海虞季氏续修家乘序》中写道:“窃念先代与季氏世附女萝,而总管之子克兆,又属余之馆甥,谊至笃也。”[2]李修生主编:《全元文》第19 册,江苏古籍出版社1998年版,第86 页。(《全元文》句读为“窃念先代与季氏世附女萝,而总管之子克兆,又属余之馆,甥谊至笃也”。“馆甥”应为一词,为女婿之意)这篇序中对于季氏的家世渊源介绍得较为清楚。总管即是季渊,据方志记载:“季渊,字宗源,逢昌之子。大德初,授登仕郎。富于文学,博雅好古,识鉴过人,凡器物书画,一经品藻,真赝莫逃。吴兴赵文敏公子昂深加爱敬,遂与缔姻,简札往来甚多。至今子孙亦世藏之。渊,官至蕲州路总管。子希宰,为太医院良医。”[3]《(弘治)常熟县志》卷4《叙人物·文学》,第196 页。除了季渊之子的名字外,记载与序中基本相合,可能希宰为其名,克兆为其字。赵孟頫提到季克兆为自己的馆甥,馆甥即指女婿。朱汝稷根据乾隆时人在此序后所加按语“世附女萝,谓逢昌与其弟元中并娶宗室女”以及清代出土的季元中残缺墓志,称元中为“郡马”,娶燕懿王赵从善女,以此得出季、赵两家是世代缔姻,季克兆娶赵孟頫女的结论。[4]朱汝稷:《〈赵孟頫致季宗源二札卷〉考略》,《文物天地》2017年第10 期。王连起先生根据赵孟頫写给季宗源的信札,考订出宗源应为宗元,并指出赵孟頫在信札中称季宗元为“尊亲家”,很可能是以侄儿侄女的关系相称。因为神道碑中只言及五位女儿的婚嫁对象,而赵孟頫与中峰和尚的信札中,提到幼女夭亡事[1]王连起先生考订赵孟頫言及幼女夭亡的信札书于至大二年(1309),而赵孟頫与管道升成婚在至元二十六年(1289),赵孟頫又称其为幼女,其年龄至多不过十多岁,没有婚嫁是很有可能的。,王先生认为赵孟頫称之为幼女,不可能有婚嫁事,赵孟頫并无可以嫁予季氏的女儿[2]王连起:《赵孟頫早期书札考》,见《赵孟頫书画论稿》,第244—257 页。。假若赵孟頫兄弟的女儿嫁予季克兆,赵孟頫称克兆为自己的馆甥,称季宗元为“尊亲家”,应当也是可以的。姑且不论这位夭亡的幼女是否婚嫁,可以肯定的是,林氏、韩氏、季氏与赵氏都存在一定程度的通婚关系。

林静尝从宋濂游,在宋濂为其文集所作的序中,提到其家世渊源,并说其“有外氏赵文敏公家法”。[3]宋濂:《宋学士全集》卷6《愚斋集序》,《丛书集成初编》本,第200 页。按两人关系而言,宋濂知其家世,并为其文集作序,应当不会搞错林静与赵孟頫的关系。且与赵孟頫同样有姻亲关系的陶宗仪也说道:“子山乃松雪外孙,余家有其画”[4]陶宗仪:《南村诗集》卷4《题林子山画次韵》,《景印文渊阁四库全书》第1231 册,第631 页。,子山为林静的字,则林静为赵孟頫外孙这一点应当没有问题。不过正如王连起先生所提到的,“赵孟頫兄弟8 人,大德元年(1297)作《先侍郎阡表》时,下一代就有44 人了”[5]王连起:《赵孟頫早期书札考》,见《赵孟頫书画论稿》,第253 页。。因此林静的母亲可能是赵孟頫那位不知是否婚配的女儿,也可能是赵孟頫兄弟的女儿。故宫博物院藏有王蒙存世的唯一一通尺牍《爱厚帖》,内容为:

蒙顿首再拜德常判府相公尊契兄,恃在爱厚,辄为禀白:友人林静子山,吴兴人,亦赵氏之甥也。读书博学,多艺能,而未有成名。欲权于彼学中养赡,得三石米足矣。用是求书专注,望介注为祷。斯人年幼而多学,亦公家所当养者。王府君处意不殊此,未由晤会,万冀调摄,以膺峻擢,不具。二月廿四日,王蒙顿首再拜,余控。[1]《王蒙行书〈爱厚帖〉页》,故宫博物院http://www.dpm.org.cn/collection/handwriting/229074.html?hl。

这是王蒙向自己的朋友“德常判府”举荐林静。这里提到林静“亦赵氏之甥”,王蒙为王国器之子,与林静是表兄弟关系,王蒙举荐林静,应当也有部分原因是基于亲情。至于韩介玉,沈梦麟《花溪集》中提到其为赵孟頫外孙。按沈梦麟亦为赵孟頫姻家[2]李铸晋:《赵孟頫一家的艺术与文学》,见氏著:《鹊华秋色—赵孟頫的生平与画艺》,第43—44 页。,所记当不致有误。但与赵家同为吴兴人的丘吉在其诗《韩介玉文仁长江万里图》中写道:“昌黎孙子文敏甥,椽笔到手驱风霆”[3]董斯张辑:《吴兴艺文补》卷70 丘吉《韩介玉文仁长江万里图》,《四库全书存目丛书》集部第378 册,影复旦大学图书馆藏明崇祯六年刻本,第120 页。,则是说韩介玉为赵文敏外甥。又赵孟頫虽无韩姓女婿,却有一姊妹赵孟家嫁给了韩巽父,所以韩介玉很可能就是赵孟家与韩巽父之子,赵孟頫外甥,亦或是赵孟家与韩巽父之孙,赵孟頫甥孙。林静是吴兴人,自身“有外氏赵文敏公家法”,且著有文集,宋濂称其“毅然能以文易武”,俨然为一士人,其曾祖、祖父、父亲均是担任武职,但“俱读书知文”。[4]宋濂:《宋学士全集》卷6《愚斋集序》,第200 页。其父林德骥袭其祖父职,官至从四品,虽为武官,但也有一定文学修养。韩介玉则为张翥门人[1]张羽:《静居集》卷3《韩介玉画为童中州掌教题》,《四部丛刊三编》,影江苏傅氏双鉴楼藏明成化刻本。,也是吴兴人[2]卞永誉:《式古堂书画汇考》卷23《书·童中州书古用轩记》,《景印文渊阁四库全书》第828 册,第19—20 页。,其父可能也为吴兴士人。可见,林、韩俱为吴兴人士。季氏“建炎四年举族随驾渡江,家于许浦”,季逢昌之父季世亨为登仕郎,世亨兄弟六人均仕宦,为中下级官员。[3]《(弘治)常熟县志》卷4《叙人物·流寓》,第205 页。季渊本人“富于文学,博雅好古,识鉴过人,凡器物书画,一经品藻,真赝莫逃”[4]《(弘治)常熟县志》卷4《叙人物·文学》,第196 页。。季家应为当时南渡的众多士人家庭之一,而且其与赵氏存在世代缔姻的关系。

由此来看,赵家第三代的婚姻情况,主要是赵孟頖与赵孟頫子女的通婚情况,有以下几个特点:首先,就现有资料来看,这一代的活动时间主要是元代,按元代存在族际通婚现象来看,赵家并没有顺应这一时代潮流,就其可知的通婚情况而言,其缔结婚姻关系的对象都为汉族人士,并无蒙古、色目人。其次,其婚姻对象都具有一定文学修养,大多为士人家庭出身。其中有科宦世家如卫氏,经济条件优越的如费氏,也有世代任武职的林氏,但他们不是自身为士人就是愿与士人家庭来往。再次,就有记载的这些婚姻对象所处地理范围而言,属于当时平江路、湖州路、松江府。其中松江府的费氏祖籍仍为湖州。可见,赵家这一辈的通婚对象仍以湖州当地士人家庭为主,与湖州相邻的平江或是周边地区也有涉及。

四

赵家第四代的婚姻关系,仅赵孟頫孙女、赵雍之女赵淑端有明确记载(参见表1)。徐一夔《崔母赵夫人墓志铭》载:“钱唐崔晟之母曰赵夫人,讳淑端,……翰林学士承旨、赠荣禄大夫、江浙行省平章政事魏国公讳孟頫谥文敏之孙女。奉议大夫、同知湖州路总管府事讳雍之女。而处士讳复之妻,讳谦远之冢妇,讳晋之孙妇也。”[1]徐一夔:《始丰稿》卷6《崔母赵夫人墓志铭》,浙江古籍出版社2008年版,第157 页。又载:“文敏公与处士之大父敦世契之好。”处士即崔复,其大父即崔晋。可见,赵氏与崔氏为世交。两家婚姻关系的缔结,缘于赵孟頫与崔晋两人之间的约定,“使崔氏而女,赵氏而男也,以妇吾家;赵氏而女,崔氏而男也,以妇崔氏。庶吾二姓之好,有永弗替”。又“处士有学行,善绘事。晟亦清慎,工篆隶”[2]徐一夔撰,徐永恩校注:《始丰稿》卷7《崔母赵夫人墓志铭》,第157—158 页。,则崔家应为钱塘士族。两家通婚也可谓是赵孟頫与崔晋的交游所产生的结果。

此外,赵孟頫有为濮润之子求娶张景亮女儿所撰的书札。孙克让先生推测书札中的濮润即赵孟頫好友濮鉴子濮允中。[3]孙克让:《元赵孟頫致张景亮书札考》,《文物》1990年第9 期。濮氏作为当地有名的富户,与赵氏交往颇深,光绪本《桐乡县志》载:“赵公孟頫,字子昂,号松雪……与邑人濮鉴交最善,因来游濮院镇,鉴筑园居之,相与飞觞,啸咏其中。凡寺观为濮氏所建造者,书额题梁皆出其手。夫人管仲姬,并为画竹于壁。延祐己未,谒吿归。鉴已殁,公复假馆园亭,盘桓数载,为鉴作墓志铭而去。”[4]《(光绪)桐乡县志》卷15《人物·寓贤》,《中国方志丛书·华中地方》第77 号影清光绪十三年刊本,台北成文出版社1970年版,第592 页。濮氏是与赵氏有往来的又一个江南富户。赵孟頫为濮鉴所撰墓志铭中,提到濮氏“世居嘉兴崇德之语溪”[1]赵孟頫:《松雪斋集》卷9《元故将仕郎淮安路屯田打捕同提举濮君墓志铭》,第235 页。,书札中也是“语溪濮尉润”,则濮氏与张氏同为嘉兴崇德人。两家地理位置邻近,且都有适龄儿女,因此濮润托赵孟頫向张景亮转达求娶之意。赵孟頫既是张景亮的舅舅,又是濮氏的好友,承担着中间人的角色。不过不知此桩婚事最后成功与否。

最后,附带一提的是,赵家第五代的婚姻关系均已不可考,仅赵肃之女所嫁对象的姓名可知(参见表1)。但从其名字仅能判断其夫婿出身汉族士人家庭,且其中两个女儿应是分别嫁给了陈家兄弟二人,从姐妹成了妯娌。[2]吴升辑:《大观录》卷8《元名贤法书·书卫宜人墓铭》,第452 页。姐妹嫁同一家兄弟俩为妻,赵家第二代就曾有这样的婚配先例。

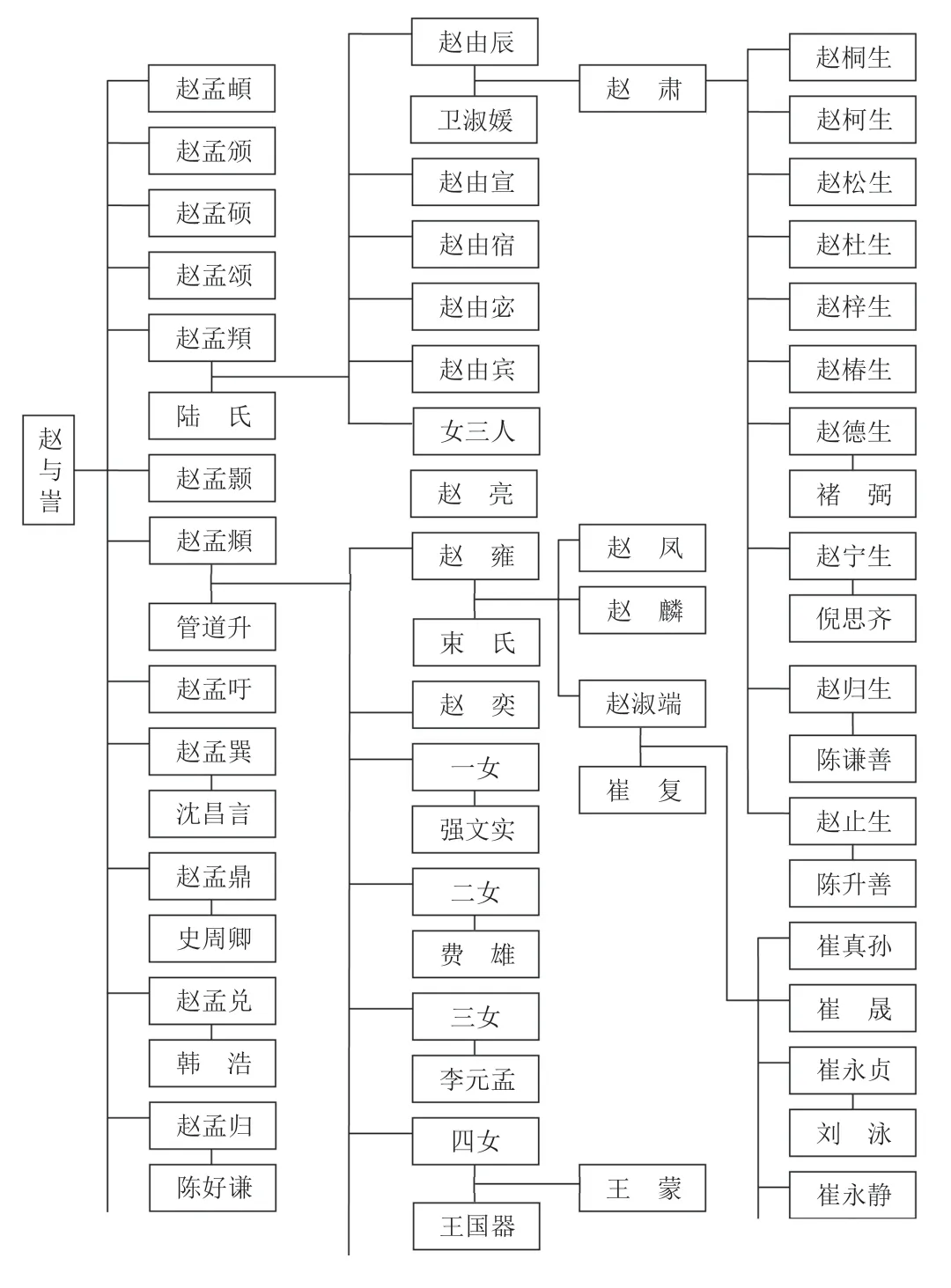

表1 赵孟頫家族婚姻关系表[1]表1 史料来源:赵孟頫《先侍郎阡表》、欧阳玄《元翰林学士承旨荣禄大夫知制诰兼修国史赠江浙等处行中书省平章政事魏国赵文敏公神道碑》、程钜夫《翰林侍讲学士张公墓志铭》、徐一夔《崔母赵夫人墓志铭》、蒋一葵《尧山堂外纪》,《元松江府判官赵公宜人卫氏墓志》等。

续表

五

除了上面提到的这些人物及其家族,与赵家为姻家的还有沈梦麟、石岩、岳浚和陶宗仪。沈梦麟是湖州花溪沈氏家族的代表人物,该家族是元代江南望族,不仅在宗族建设上表现较为突出,而且形成了风格较为明显的家学门风。[3]张蕾、周扬波:《元代湖州花溪沈氏家族概述》,《湖州师范学院学报》2008年第4 期。关于沈梦麟与赵家的姻亲关系,具体可能如下:沈梦麟宗侄沈玉泉有园林名芳远堂,王蒙曾为沈玉泉这一园林作《花溪渔隐图》,上题七律一首[4]张蕾、周扬波:《元代湖州花溪沈氏家族概述》,《湖州师范学院学报》2008年第4 期。,末署“黄鹤山中樵者王蒙为玉泉尊舅画并赋诗于上”[1]汪砢玉:《珊瑚网》卷35《名画题跋·花溪渔隐图》,《景印文渊阁四库全书》第818册,第660 页。,可见沈玉泉为王蒙之舅。但王蒙为赵孟頫之女与王国器所生,其亲舅只可能姓赵。而王蒙的母亲赵氏有两位姑母即赵孟巽、赵孟豫分别嫁给沈昌言、沈光谦,其中一人甚至两人都可能为花溪沈氏族人,而沈玉泉即为其中一人之子,即王蒙母亲赵氏的表兄弟,王蒙的表舅。所以沈梦麟与赵家的姻亲关系可能是因其宗侄沈玉泉而来。

至于石岩与赵家的具体姻亲关系,单国强先生曾撰文提及。关于石岩,仅简单提到其“字民瞻,京口人,曾任县尹,官于九江,赵孟頫姻亲”[2]单国强:《赵孟頫信札系年初编》,见《赵孟頫研究论文集》,第548 页。,至于何种姻亲关系并无详论,现存资料也没有更具体的记载。但石岩此人工诗词、善书画,还是当时较活跃的书画鉴赏家,很多传世名作都留有其题跋,文学修养较高,应当也是士人家庭出身。

关于宜兴岳浚及其家族,翁同文先生与张政烺先生都有过相关考述。[3]翁同文:《相台岳氏九经三传刻梓人为岳浚考》,《宋史研究集》第11 辑,“国立”编译馆中华丛书编审委员会1979年版,第494—501 页;张政烺:《读〈相台书塾刊正九经三传沿革例〉》,见《张政烺文史论集》,中华书局2004年版,第177—183 页。宜兴岳氏自附为岳鄂王之后,两位先生已经论证其身份并不成立。但岳氏在当时确是宜兴望族,岳浚本人折节下士,“故南北士大夫,无不至其家者。南士若牟诚甫先生、蒋泰轩、蒋竹山先生、姚子敬先生、罗壶秋先生,其显者若赵文敏公,至与之婚因”[4]郑元祐撰,徐永明点校:《郑元祐集》卷14《遂昌山人杂录》,浙江大学出版社2010年版,第367 页。。这里提到岳氏与赵氏有婚姻关系,但是何种婚姻关系并不可知。岳氏盖至浚之诸父始为太学生,至浚始折节读书,友天下士也。[5]张政烺:《读〈相台书塾刊正九经三传沿革例〉》,见《张政烺文史论集》,第178 页。其家“故书三万卷,金石烂模榻”[1]方回:《桐江续集》卷21《读孟君复赠岳仲远浚诗勉赋呈二公子》,《景印文渊阁四库全书》第1193 册,第489 页。,收藏之富可以想见。当然这也是建立在岳氏雄厚的经济基础之上的。可以说宜兴岳氏作为当时经济条件优渥的士人家族,赵氏与其缔结婚姻关系,无论是在经济还是文化上,都是有所裨益的。

陶宗仪与赵家的姻亲关系,主要从其母、其妻而来。根据植松正先生在《元代の海运万戸府と海运世家》[2]植松正:《元代の海運万戸府と海運世家》,《京都女子大学大学院文学研究科研究紀要》史学編3 号,2004年。中列出的与费家通婚的各家族关系图,可以清晰地看到陶宗仪母赵德真为赵孟本的女儿,赵孟本又为赵匡胤次子燕王德昭之后,与身为秦王德芳十世孙的赵孟頫为族兄弟。[3]昌彼得:《陶宗仪与赵孟頫的亲谊关系》,见《陶宗仪研究论文集》,浙江人民出版社2006年版,第24—25 页。陶宗仪自身又为费雄女婿,娶的是费雄与赵孟頫女儿赵氏所生之女。这样一来,陶宗仪与赵孟頫就存在双重关系,陶宗仪既是赵孟頫同族兄弟的外孙,又是赵孟頫的外孙女婿。不过第一重关系过于疏远,使得陶宗仪与赵家往来亲密的当是陶、费两家婚姻关系的缔结。这样的通婚关系将赵、费、陶三家都紧密联系在了一起。

余 论

赵孟頫家族从赵与訔这一代下迄五代的婚姻嫁娶跨越宋元鼎革的动荡年代,折射出当时南方士人家族通婚的某些典型特征,大致言之,有以下几点:

其一,由宋至元,赵氏所选择的通婚对象主要以汉族士人家庭为主,有世代科宦的卫氏,也有普通士人家庭如管氏;有以武职起家,后以文易武的林氏;亦不乏兼资文武、贵显赫赫的印氏家族。改朝换代并未改变这一情况,赵氏一定程度上延续了南宋时的婚姻特点与习俗,即重科第、门第。虽然入元以后科举一度长期停废,但赵氏仍然保持着与士人家庭通婚不变,为典型的士族婚姻。元代广泛存在族际通婚的现象,尤其在蒙古、色目人户侨居的江南地区[1]关于元代侨居江南的蒙古、色目人的婚姻问题,学者潘清在其文章《元代江南地区蒙古、色目侨寓人户婚姻状态的分析》中有专门研究,指出在元代这个特定的历史时代,江南地区普遍存在着由于各种原因而形成的民族间的通婚。此外,有关元代族际通婚还可参见王晓清《元代社会婚姻形态》(第109—117 页)。,但在有关吴兴赵氏婚姻情况的资料中,并无关于族际通婚的记载。按,当时蒙古、色目人政治社会地位高于汉族甚多,汉族与之联姻应合乎家庭利益。[2]萧启庆:《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》,第70 页。但赵孟頫家族却没有利用与蒙古、色目的通婚来谋取政治或其他方面的利益。如果以赵氏一定要与士人家庭通婚来解释,当时蒙古、色目人中也有不少是士人或士族,如与任仁发家缔结婚姻关系的康里回回家族[3]萧启庆:《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》,第73 页。,且考虑到赵孟頫家族出色的书画才能,应当有不少蒙古、色目士人家庭愿意与其缔结婚姻关系。樱井智美曾对《松雪斋集》中登场的人物进行过相关梳理,发现蒙古、色目人数占总人数的百分之十左右[4]桜井智美:《趙孟頫の活動とその背景》,《東洋史研究》56—4,1998年。,其中高克恭、不忽木等人,也都是士族或士人身份。不见于文集记载与其交往的蒙古、色目人士乃至士族应当更多一些。然而仅就目前所能见到的资料,并无发现与赵氏通婚者有蒙古、色目人士。可见,赵氏对于通婚对象的族属较为重视。之所以如此,或与宋代的婚姻制度有某种关联,因为两宋时期政府明确禁止族际通婚[1]宋代婚姻制度最为明显的特色,莫过于禁止汉族同其他民族通婚。(张邦炜:《宋代婚姻制度的种种特色》,见氏著:《宋代婚姻家族史论》,第91—96 页),目前可知的赵氏第一、二代婚姻关系的缔结主要是在宋末元初这一时间段,此时身为南宋宗室的赵氏不与蒙古、色目通婚可谓合乎情理。但即便入元以后,也没有发现赵氏第三代及之后各代与蒙古、色目通婚的记载。这说明赵孟頫出仕元朝虽属自愿,且对元政权也是持认同态度[2]关于这一点,陈得芝先生《程钜夫奉旨求贤江南考》、陈高华先生《赵孟頫的仕途生涯》、余辉先生《赵孟頫的仕元心态和个性心理》中都有相似的看法。,却似对族际通婚持“保守”态度。这无疑反映了赵孟頫思想的复杂性,虽已效忠元廷,但在关乎家族根本的婚姻问题上还是延续了南宋时期的做法,即仅与汉族士人家庭缔结婚姻关系。毕竟其身为前朝宗室,保持不与蒙古、色目通婚的“底线”,从情感上似乎更易于理解。

其二,赵氏通婚对象的地域范围主要以湖州及其周边地区为主,如湖州当地的李氏、管氏,嘉兴陆氏、张氏,平江印氏、束氏,杭州崔氏,松江费氏,都处于狭义的江南地域范围之内(参见表2),揆以元代政区,即平江路、常州路、杭州路、嘉兴路、湖州路、镇江路、松江府和江阴州等环太湖区域。赵氏姻戚的地域分布情况如表2 所示:湖州境内最多,平江次之,再次是嘉兴,杭州、镇江、松江、常州,皆各有一例。其中松江费氏祖籍湖州,四明史氏位置较远,且不在狭义江南范围内。陶晋生先生在研究北宋士族时曾写道:“相当多的中下级官员,或读书而尚未入仕的士人,则常在家乡附近安排婚嫁。”[3]陶晋生:《北宋士族:家族·婚姻·生活》,第130 页。这一方面可能是由于古代交通不便对于远距离的婚嫁活动有所限制,另一方面也是考虑到地区性婚姻所能带来的益处。正如李治安先生所言,宋元两朝的官僚士人开始向地方发展并重新回归乡里社会,他们积极应对乡役;主持以收族为核心的宗族复兴;从事地方水利和慈善救济等公共事业;举办书院与讲学教化。[1]李治安:《宋元明清基层社会秩序的新构建》,《南开学报》2008年第3 期。这一系列活动的开展无疑需要庞大的人际与社会网络,而婚姻关系恰巧是扩展人际网络的重要起点。黄宽重先生则指出四明当地士族的通婚对各自家族发展的重要影响,其中尤以楼氏的婚姻关系对其家族的影响最大,其通过与当地士人联姻,将彼此的关系由友谊提升到亲情[2]黄宽重:《宋代的家族与社会》,第124 页。,家族成员的个人发展也因之获益。元代江南地区士人的婚姻状况亦有类似于前代的地区性特征,松江地区尤为明显。杨晓春老师指出松江曹氏、瞿氏、邵氏、章氏、任氏之间彼此通婚,由是加强了富户的地方属性。[3]杨晓春:《富户与元代江南社会—以松江府为中心的讨论》,见《宋元明国家与社会高端学术论坛论文集》,南开大学,2013年10月18—19日。除了湖州本地,赵氏也注意与其他地区的士人家庭通婚,但这并不是打破婚姻地区性特征的表现,正如潘光旦先生在研究明清嘉兴望族时所说的,“婚姻关系,自以府境以内的为重要,但越出府境的也间列一二,以示婚姻虽缘地域之逼近而成,实因品类之相同而居”,“因为婚姻有类聚之理,所以配偶的选择往往不受阶级与地域的限制。同阶级与同地域以内若有同类的人,固属最好;否则,便不惜多费一点心力,求诸于同级与同里之外”。[4]潘光旦:《明清两代嘉兴的望族》,上海书店1991年版,第14、126 页。虽是用以解释明清时期嘉兴望族与府境外通婚,但赵孟頫家族的境外联姻亦与之类似。吴兴赵氏姻亲居平江路者见诸文献有四家,仅次于湖州,其中两家在常熟,另两家居嘉兴崇德。可以说常熟印氏、季氏通过各自与吴兴赵氏联姻,进入了同一个地区性婚姻网络。赵氏因与其中一家结秦晋之好,从而对另一家族有所了解并交往,然后顺理成章地与之缔姻。吴兴赵氏与嘉兴崇德张氏、陆氏与松江费氏之缔姻也不能例外。可能小到常熟、崇德,大到平江、嘉兴,也像松江一样存在各自的地区性婚姻网络,而吴兴赵氏因为与当地家族的通婚而被纳入其中。甚至赵氏自身就是湖州地区婚姻网的重要结点,其与当地李氏、管氏、沈氏等的通婚应会牵涉更多家族,有待进一步的研究来加以揭示。潘光旦先生在研究明清嘉兴望族时,指出所列90 多家中至少有25 家有境外婚姻可查。[1]潘光旦:《明清两代嘉兴的望族》,第127 页。这表明明清嘉兴望族通婚延续了宋元的地区性特征,也体现出此种地区性婚姻并非完全排斥境外通婚的存在。当然境外也多是指密迩乡邦的州县,譬如赵孟頫家族的境外婚姻最终也限于江南地区。此外,从文化层面来说,环太湖流域文化成熟度较高,尤其是湖州自南宋以来随着科举及第人数的递减而形成士人社会,拥有共同的“士人文化”[2]近藤一成:《宋末元初湖州呉興の士人社会》,記念論集刊行會:《古代東アジアの社會と文化—福井重雅先生古稀·退職記念論集》,2007年。,浸润于此种文化氛围的赵孟頫家族,在寻求通婚对象时自然优先考虑当地士人家庭,文化背景的趋同反过来又加强了婚姻的地区性特征。

表2 赵孟頫家族通婚对象地域分布表[1]赵孟比与赵孟益虽然是嫁给堂兄弟,这里算作一户。陶宗仪家族主要是与费氏的通婚,这里暂不列入。

其三,是否为士人并不是赵氏选择通婚对象的唯一指标。与赵氏有关联的松江费氏、嘉兴濮氏与宜兴岳氏,皆为江南富户。赵氏选择与其缔姻,不乏经济层面的考虑。以世守武职的松江费氏来说,赵孟頫选择将女儿嫁与费雄当是对其经济条件的看重,这也可以说是宋代婚姻重财的延续。[1]“婚姻不问阀阅”,“直求资财”,是宋代比较突出而普遍的社会现象。关于此点,可参见方建新《宋代婚姻论财》(《历史研究》1986年第3 期)。不过费氏可能也不是一般的“富户”,其与文人不乏交往,费雄之父费拱辰曾资助修缮上海县学[2]上海图书馆图书资料室编:《上海碑刻资料选辑》,上海人民出版社1980年版,第459 页。,祖父费梥礼宾名士[3]董斯张辑:《吴兴艺文补》卷26 牟巘《护军镇国上将军福建宣慰使都元帅江夏郡公谥荣敏费公墓志略并铭》,第666 页。,表明费氏亦当具有相当之文化水准。又如赵孟頫与钱塘崔氏是因为先辈间的交游而致缔姻,与陆氏通婚也是如此,而与印氏联姻则是因为其父赵与訔与印应飞、印应雷兄弟长期共事于两淮战区。可见,赵氏选择通婚对象以是否为士人或士族为主,其次还有别的如经济、交游、仕宦等其他影响因素。除经济因素可能是刻意考虑外,交游、仕宦等都属于偶然性因素。可能双方长辈由于兴趣、仕宦,共同的文化修养、品位与士人身份[4]萧启庆:《九州四海风雅同:元代多族士人圈的形成与发展》,第98 页。等原因有所交往,而彼此正好又都有适龄儿女,如果没有特别阻碍的因素(如对于赵氏是族属问题),那么缔结姻缘也就是水到渠成的事。毕竟相较于乡谊、友谊,联姻是巩固不同家族关系最为直接且有效的手段。

通过考察赵孟頫家族的通婚网络,揭示吴兴赵氏家族在赵宋王朝的政治地位,对于加深理解宋元鼎革之际赵孟頫出处进退的争议,似也不无裨益。赵与訔通过联姻与赵与芮成为连襟,而赵与芮的同母兄又即位为宋理宗,亲生儿子(虽不是李氏所出)赵禥即帝位,也就是宋度宗。赵与訔与赵与芮为连襟,则赵孟頫与宋度宗可称姨表兄弟,度宗次子即恭帝赵㬎。也就是说,宋元鼎革之际,吴兴赵

氏家族实为“根脚”贵重的近支皇亲。而蒙元王朝向来有看重所谓“根脚”的政治传统,如《元朝秘史》提到铁木真岳翁德薛禅的话:“我们的男儿,要看他出身何处;我们的女儿,要看她的姿色。”又提到铁木真攻破塔塔儿部的营时,拾得一个戴有金环、穿着金丝锦缎貂皮里肚兜的小孩,就送给其母诃额仑,诃额仑说:“这必是好人[家]的儿子,是有好渊源人家的子孙啊!”于是收养为第六子,排在自己的五个儿子之后。[1]札奇斯钦译注:《蒙古秘史新译并注释》,台北联经出版事业公司1979年版,第65、166 页。后来元仁宗论及赵孟頫有七大优点为他人所不及,位列第一的就是“帝王苗裔”。不唯如此,吴兴赵氏家族的姻党如四明史氏、常熟印氏,或为朝廷重臣参与机要,或为封疆大吏手握重兵,元朝灭宋以后通过被递解送京的赵与芮(赵孟頫应称赵与芮为姨父)及众多降臣之口,会很快知晓延揽吴兴赵氏家族的成员出仕,对于笼络人心、敉平动乱有着无与伦比的政治功效。目前关于赵孟頫出仕的争议,主要集中在他是被“强起”入朝抑或是主动仕宦,如确认其为主动仕宦,又推衍出其是否为贰臣的政治操守问题,实际上这难免有厚诬古人之嫌。如果考虑到赵氏姻党如印德传作为封疆大吏阵前解甲,史周卿写《勋德碑》颂伯颜功德,的确难免非议。相较而言赵孟頫则在宋末仅仅是“注真州司户参军”,而实际并未出仕,宋亡之后更是蛰伏长达十年之久,比及程钜夫江南求贤之时,赵孟頫作为吴兴赵氏家族中绝出的人才,已经成为元廷志在必得的“统战”对象,其主动或被动都不能改变出仕结果。因此元仁宗认为其“操履纯正”,某种程度上似也基本代表了元朝统治者对于其政治品格的高度认可。