新冠肺炎疫情对我国国际运输的影响分析

戴晓晴 孙相军 陈 璟 肖春阳

(交通运输部规划研究院,北京 100028)

新冠肺炎疫情(以下简称疫情)全球蔓延,截止2020 年6月底,全球已有确诊病例近1 000万人分布于216 个国家和地区。经合组织(OECD)[1]预测,在最乐观情境下世界GDP 回到2019 年4 季度水平也需2 年时间。联合国贸易发展大会(UNCTAD)[2]指出,受疫情影响2020 年全球外国直接投资(FDI)相比2019 年的1.54万亿美元将下降40%。国际货币基金组织(IMF)[3]预计,悲观情况下2020 年全 球GDP 增速可能低至-4.9%。

疫情全球蔓延导致我国外贸、外资等外部环境显著变化已成既定事实,将对我国国际运输产生显著影响。2020年1~5月我国外贸进出口[4]11.5万亿元、同比下降4.9%;海关监管进出境货运量约18.9 亿吨,同比增长3.8%,其中出口上升1.6%,进口增长4.3%,加工制造类产品和铁矿石等大宗物资呈现完全不同的态势,前者如鞋帽服饰、汽车零配件、音视频设备等劳动密集型产品出口下降,后者如铁矿砂、肉类、大豆等商品进口增加。中国进出口贸易占全球贸易的近1/4,已深度融入全球产业链。海外疫情持续及引起的经济衰退不仅会影响中国外需,还会增加供应链中断的风险。特别是中国在全球价值链中以消费品和资本品出口为主,如果海外疫情重挫消费、打击投资信心,对中国外贸的需求侧和产业链的冲击可能会更为深远,进而影响我国国际交通运输。

在各国客货出入境管制、工厂停工等影响下,航空运输反应最为迅速,航班量大幅消减,1~5月国际旅客运输量同比下降超70%,国际货邮运输量同比下降约12%;同期沿海港口外贸吞吐量增速显著放缓,主要是大宗物资进口维持高位,大多港口外贸集装箱吞吐量同比下降[5];中欧班列在经历了因疫情短暂放缓后逆势增长,承接了海运空运分流货物,1~5月共开行3 953列,同比增长超30%,去、回程重箱率分别达到99.9%、96.0%。

疫情发生以来,国内外有关学者关注了交通运输行业所受影响。李牧原[6]总结了中国集装箱行业协会面向会员单位对疫情影响的调研情况,指出疫情复工复产期间,外贸集装箱航线运力恢复缓慢、西部地区中欧班列保持增长等趋势。王婧妍[7]探讨了疫情对航运业的影响,指出一方面外贸需求端萎缩,另一方面许多国家和港口对挂靠过我国港口的船舶实施隔离,外贸航运订单大幅减少。徐培红[8]等研究了新冠肺炎疫情对长江航运发展的影响,指出2020年一季度,长江引航中心累计引航外贸运输船舶同比下降14.3%且长江水路运价普遍下跌。Alessio Tardivo[9]等指出疫情严重降低了欧洲空运和海运能力,但长距离跨欧亚铁路线运能未受影响,因此疫情可能是推动铁路成为欧洲可持续交通支柱方式的重大机会。Ivanov Dmitry[10]采用仿真模拟了SARS、新冠肺炎等流行病暴发对供应链的影响,提出了可预测影响持续时间的方法。张红地[11]等列举了WHO在新冠肺炎疫情前宣布过的5次国际公共卫生紧急事件(PHEIC),从2009 年甲型H1N1流感病毒疫情到2019年刚果(金)埃博拉疫情。其中2016 年巴西寨卡病毒疫情,WHO 于2016 年2月宣布PHEIC,至当年11月取消。巴西的交通运输业在经历了2016 年一季度的下滑之后企稳回升;出口方面,宣布PHEIC后出口增速急剧下滑,直至PHEIC 取消后再次企稳回升。

上述文献为研究当前我国国际交通运输形势提供了良好基础。本文从我国国际客货综合运输视角,对所受影响以及各方式之间的差异和互补替代关系进行分析研判。

一、SARS及国际金融危机历史经验

考虑到新冠肺炎疫情发展具有高不确定性,我们以史为鉴,回顾2003 年SARS 疫情以及2008 年国际金融危机对我国国际运输的影响,以期从中得出一些规律性经验。

(一)SARS对我国国际运输的影响

SARS于2003年3月进入爆发期,6月后疫情整体形势得到控制。我国(含港澳台)占全球病例9成以上,其影响主要限于我国境内,对国外影响有限。

宏观经济方面。2003 年4个季度我国GDP 增速分别为11.1%、9.1%、10.0%和10.0%,二季度GDP增速比前后两个季度分别低约2个、1个百分点,在SARS爆发期出现短暂小幅度下滑。同时期的工业增加值、宏观经济景气指数也呈现了类似趋势。全年各季度进出口则保持了平稳增速。SARS没有改变当年我国经济上行趋势,2001~2005 年GDP分别增长8.3%、9.1%、10%、10.1%和11.4%。

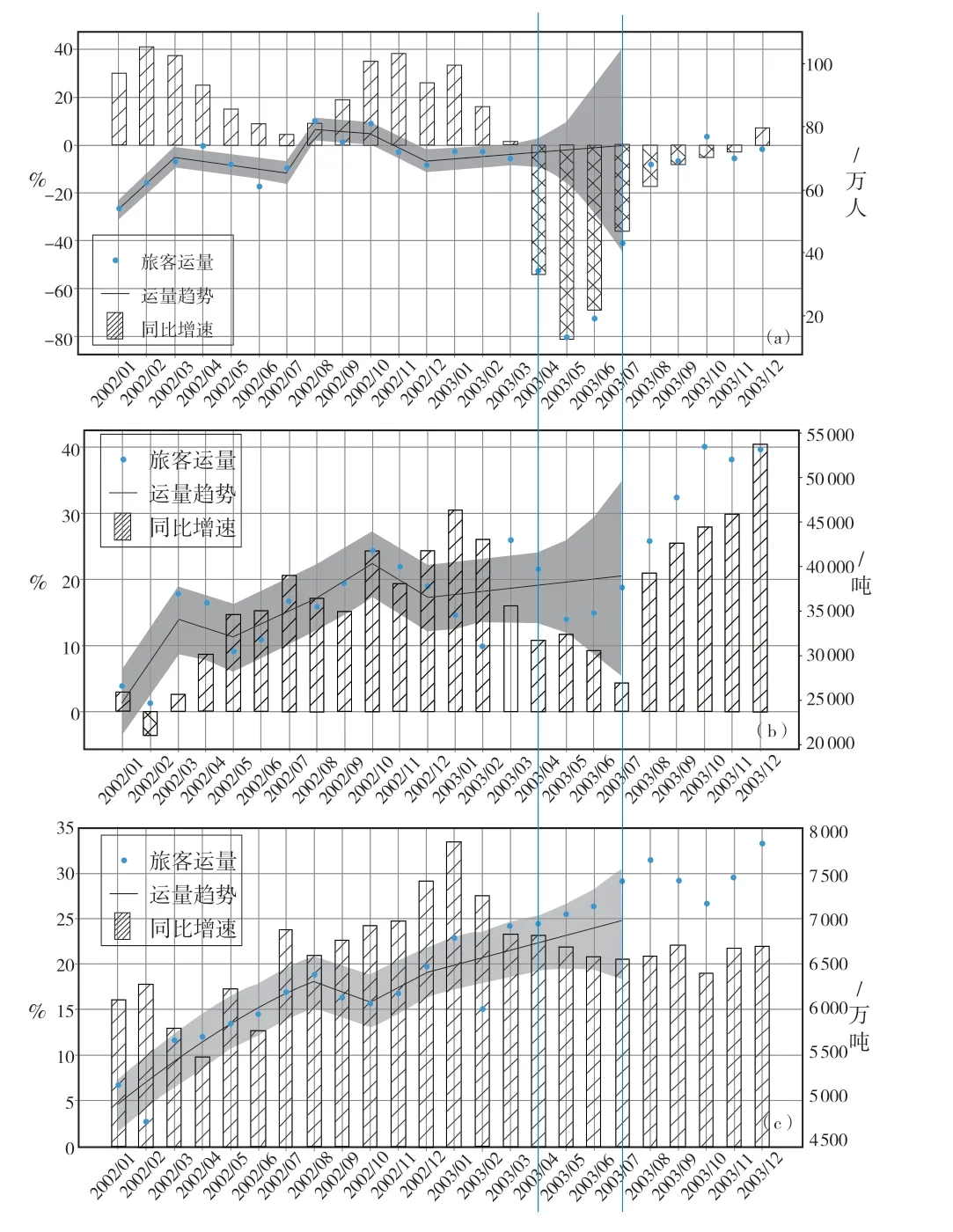

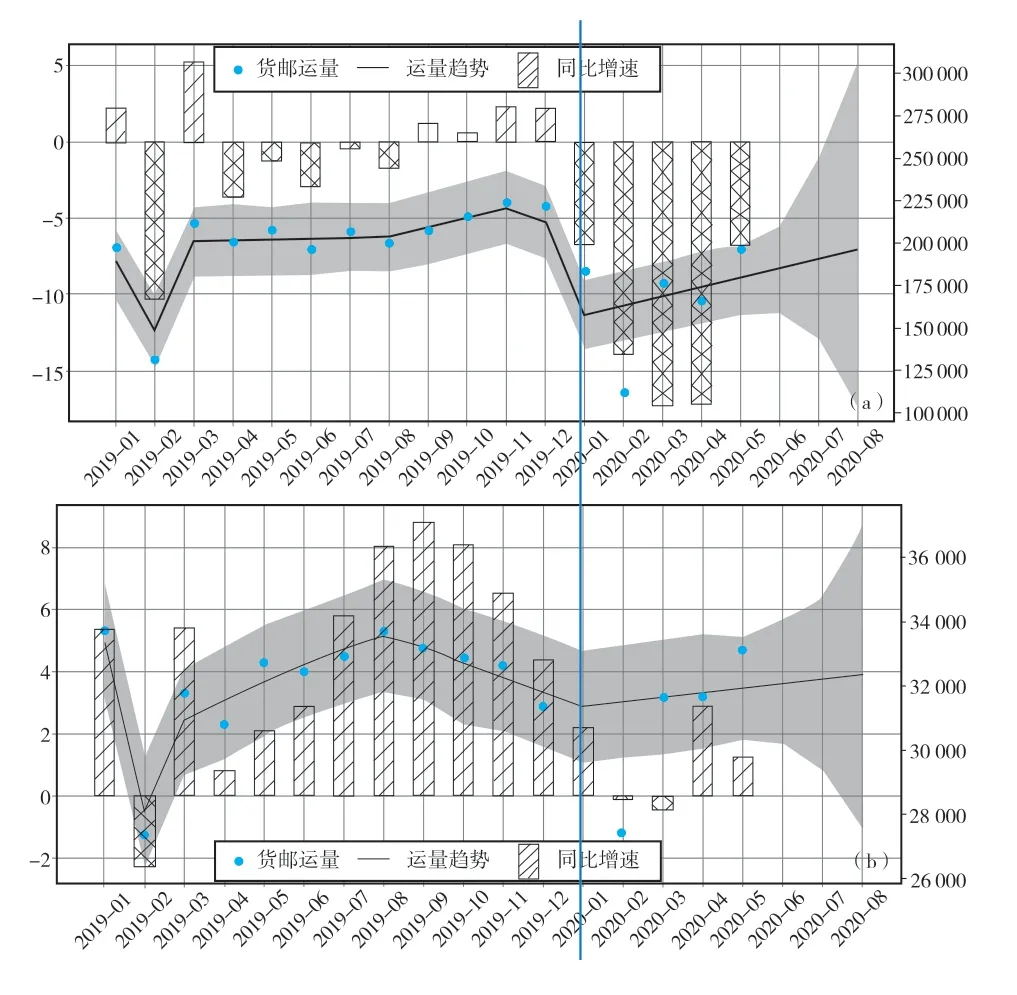

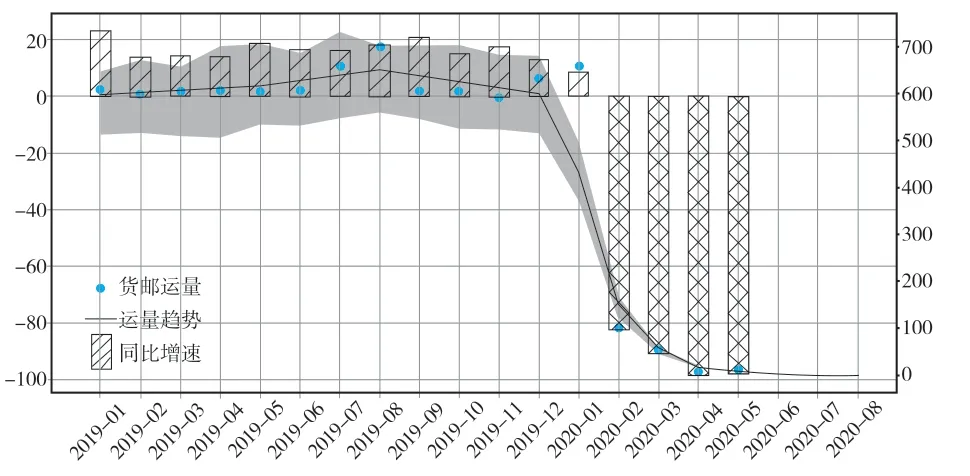

国际运输方面。SARS对不同方式客、货运输的影响具有显著区别。民航客运方面,自4月起所受冲击显著呈现,二季度全国国际客运量同比下降超60%,全年同比下降约20%,如图1(a)所示。民航货运方面,SARS未影响国际民航货邮运输量正增长趋势,但6、7月同比增速显著放缓,如图1(b)所示。海上货运方面,2003 年全年沿海港口外贸吞吐量各月同比增速均保持在20%以上,3~8月增速基本呈现增长态势,未受SARS显著影响,如图1(c)所示。

图1 2003年(a)民航国际航空客运量 (b)民航国际货邮运输量 (c)沿海主要港口外贸吞吐量同比增速

采用含有趋势项、周期性项、突变项及随机项的可分解时间序列模型(1)[12],基于2002年1月起历史数据对模型参数进行拟合,考虑到样本集较小,使用AIC(Akaike Information Criterion)准则辅助参数标定。结合模型对2003年4~6月沿海港口外贸吞吐量、民航国际货邮运量、民航国际旅客运量进行预测,可看到前二者真值仍在预测置信区间范围内(图1阴影部分),民航国际旅客真值远低于预测置信区间下阈值,显著偏离原趋势。

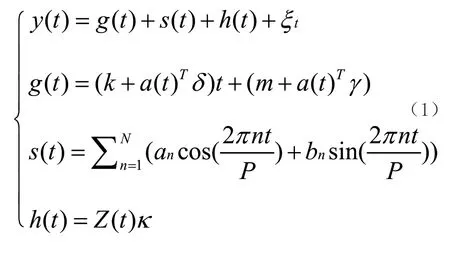

式中,k 为增长率;g(t),s(t),h(t),ξt分别为趋势项、周期项、突变项及随机项;P 为周期参数(如月度数据取12);

(二)2008年国际金融危机的影响

2008年二季度开始,始于次贷危机的国际金融危机影响逐步扩展,从金融市场传导至实体经济,世界经济增速明显减慢,美国、欧盟、日本陷入衰退。2008年三季度,我国受国际金融危机影响显现,GDP同比增速下降。11月起,进出口额一改多年同比正增长趋势转负,并持续至次年10月。2007~2010 年我国GDP 增速 分 别 为14.2%、9.7%、9.4%、10.6%,其 中2008 年、2009年增速显著放慢。

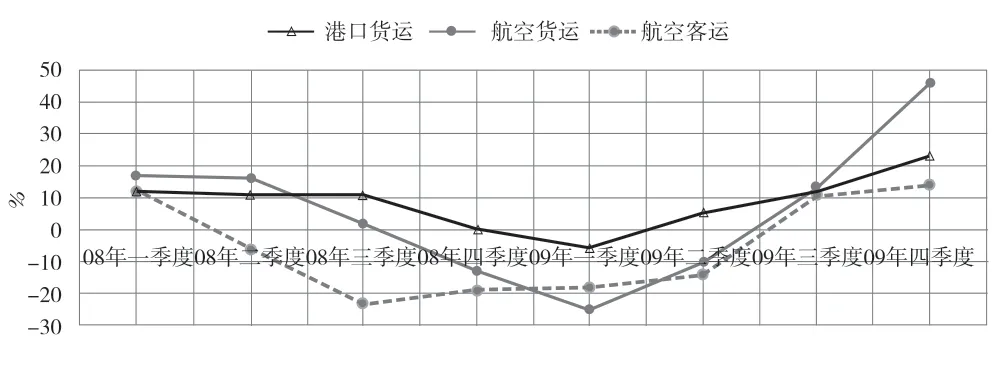

国际货运方面。沿海主要港口外贸吞吐量所受影响呈现滞后效应。2008年前三季度,我国沿海主要港口外贸吞吐量同比增速分别为12%、11%、11%,四季度国际金融危机影响显现,增速下跌至0%,至2009年一季度增速降至约-6%,三季度影响基本消除。民航国际货邮运输量2008年一、二季度同比增速分别为17%、16%,三季度国际金融危机影响显现,增速下跌至2%,2009 年一季度降至约-25%,此后逐渐恢复,至2009 年三季度影响基本消除。整体来看,航空货运所受影响较海运在时序上更为敏感,且程度更高。2008 年、2009 年我国沿海港口外贸吞吐量同比增长9.3%、6.8%,慢 于2007年 的15.4%;2008 年、2009 年我国国际航空货运同比增长4.4%、5.2%,明显慢于2007年的39.5%,均显著受到国际金融危机影响。

国际客运方面。相比货运,国际客运对国际金融危机影响的反应更为迅速。2008年一季度我国国际航空客运量同比增速约12%,二季度国际金融危机影响显现降至-6%,三季度更是降至-20%以下,负增速持续至2009年二季度,2009年三季度增速回升至11%,如图2所示。整体看,受国际金融危机影响,2008年、2009年我国国际航空客运同比下降10.5%、2.7%。

图2 2008年、2009年我国国际运输季度同比增速

从SARS 和2008 年国际金融危机的过往经验中可以看出,相比SARS,由外而内的国际金融危机对我国国际运输的影响时间更久、程度更深。疫情通常不会改变交通行业原有增长轨迹,是短期、休克式的冲击;国际金融危机则会不同程度上改变行业原有增长轨迹,且具有相对长时的影响。从不同客货运输方式来看,无论是疫情还是金融危机影响,相对于海上运输,航空运输反应更快、影响更大、持续时间更长;相对于国际货运,国际客运受影响更大。

新冠疫情全球蔓延、持续时间拉长,叠加全球特别是美、欧金融与经济基本面恶化,使得我国国际运输所受影响将显著强于2003 年SARS以及2008 年国际金融危机,更为持久、广泛。

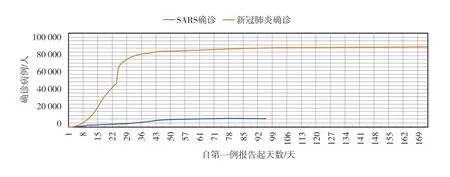

图3 我国SARS及新冠肺炎确诊病例比较

二、新冠肺炎疫情对我国国际运输影响的趋势研判

根据世界卫生组织数据(如图3所示)[13],新冠肺炎疫情持续时间已近6个月、我国确诊病例数约8.5万人、全球确诊已逾千万人。世界宏观经济形势方面,新冠肺炎疫情已引起了较强的发达国家经济危机预期。我国与全球经济关系方面,与2003年相比,2019年我国进出口总额增长约3.5倍,对外承包工程金额增长约14倍,实际利用外资增长约1.5倍[14],与全球市场依赖更为紧密。因此新冠肺炎疫情对我国国际运输的冲击程度将远超SARS以及2008年国际金融危机,还将对我国在全球供应链格局中的地位产生深远影响。

(一)交通管制的影响

新冠肺炎疫情下,国际运输受到的最直接影响来自于交通管制,其作用也相对短期。一方面包括运输行业从业人员受到交通管制未能复工;另一方面包括各国所发布的出入境限制、停飞、关税上调等。

国际客运方面。各国防疫工作逐渐进入分而治之、各自为战的情势,全球范围内人的移动已显著减少,许多国家采取了程度不同的出入境交通管制措施,根据对世界卫生组织及各国政策的统计,疫情以来超100 个国家采取了对往返中国的国际交通造成明显干扰的额外措施。我国执行公路、水路口岸“货开客关”措施,公路口岸暂停跨境国际道路旅客运输业务,暂停内地与港澳直通道路的客运业务;水运口岸暂停进出我国境内港口国际邮轮、国际港澳台水路客运航线、界河水上客运。民航方面,2月初,美国主要航企暂停飞往我国客运航班。3月下旬,我国开始施行民航“五个一”政策。6月,美国交通部表示每周允许4个航班执飞往返美国航线,中国民航局实施航班奖励和熔断措施。总体看,即使我国对国际客运管制先行解除,国际客运水平回归的时间仍主要取决于境外疫情形势。

国际货运方面。日本、韩国、欧盟等部分工厂暂时停工,港口检验检疫更严格、时间拉长,对港口外贸集装箱运输的短期影响较大,部分货物可能转向中欧班列等铁路运输。根据国际道路运输联盟(IRU)[15]报告,疫情发生后,与我国相邻各国的陆地边境口岸中,吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的边境封闭,在与哈萨克斯坦接壤的霍尔果斯、蒙古接壤的二连浩特、俄罗斯接壤的满洲里,可以进行货运业务,但受到检疫或邻国管控措施的严重影响。疫情发生前我国国际航空货运腹舱带货比例近50%,随着客运航班大量消减,航空货运能力大幅减少,需更多依靠全货机运输,疫情期间口罩、防护服等防疫物资出口大幅增长,因时效要求主要选择空运。

(二)对外贸易与交通管制的叠加影响

世界贸易组织发布预测2020 年全球国际贸易可能同比萎缩超1/3,各国纷纷出台刺激政策以应对疫情及全球金融状况恶化。“一带一路”沿线国家和地区成为我国外贸增长的重要潜力空间,2020 年1~5月我国对东盟与“一带一路”沿线国家进出口同比增长分别约4.2%、0.9%,对欧盟、北美国家进出口同比分别下降4.4%、11.1%[4]。值得警惕的是疫情带来的次生破坏,将对全球金融、供应链体系形成巨大冲击,特别是一旦世界经济进入衰退,对我国会产生较大影响。

在假定境外疫情在2020年四季度得到初步控制的情景下,参考SARS及2008 年国际金融危机对我国国际运输的影响,新冠肺炎疫情对我国民航、海上以及陆路国际运输的影响将持续1年以上。

国际货运方面。我国国际货物运输中海运承担了大部分份额,近年来航空增长较快,以2017年海关统计数据为例,按货运价值来说,海运作为主要方式在总量中占比超70%以上;航空为第二大运输方式,约占15%;陆路运输总占比不到10%,其中公路约为铁路2倍。航空方面,考虑疫情全球控制可能的时间,预计我国国际航空货邮运输量同比负增速态势将持续到2020年四季度,根据模型(1)对6~8月份预测,呈现同比负增速、环比增长趋势,如下页图4(a)所示。港口方面,由于从外贸货物订单到运输具有较长时间差,由订单量减少引起的衰退风险可能在疫情开始的数月之后才逐步显现,加之世界经济增长放缓,预计我国港口外贸货物吞吐量同比低增速态势将持续到2020年三季度,四季度开始逐步恢复。以2019 年以来月度历史数据为基础,采用模型(1)对6~8月份进行预测,呈现较低正增速趋势,如图4(b)所示。公路铁路方面,2020 年上半年“义新欧”中欧班列发送量同比增长151.1%[16],未来在中亚、东盟等周边国家受疫情影响不大的情形下,中欧班列以其在时效性方面的便利,预计将分担一部分港口、航空货邮运输,铁路国际运输量将保持增长态势。

图4 2019年以来(a)民航国际货邮运输量(b)沿海主要港口外贸吞吐量

国际客运方面。由于国际人员流动受各国交通管制措施影响相对直接、敏感度较高,预计国际民航客运量负增长态势至少持续到2020年三季度,如图5所示,未来将随着疫情形势、交通管制措施放松同期恢复,完全恢复到往年正常水平可能需要到2021年。综合国际民航组织(ICAO)[17]、国际航协(IATA)[18]对全球及亚太空运市场的分析,结合2003 年SARS经验,我国国际航空客运量2020 年同比下降幅度较大,估计超过60%。

图5 2019年以来民航国际旅客运输量

(三)全球供应链格局演化的影响

近年来我国参与全球供应链的深度与广度大大提升,新冠肺炎疫情导致全球供应链部分阻断,给原有世界各国竞合关系带来了变数与冲击,我国外贸形势面临诸多不确定性。逆全球化趋势再现,地缘政治冲突加剧,对已形成的世界生产体系产生重大影响,进而将引起国际供应链格局的短期调整及长期演化。

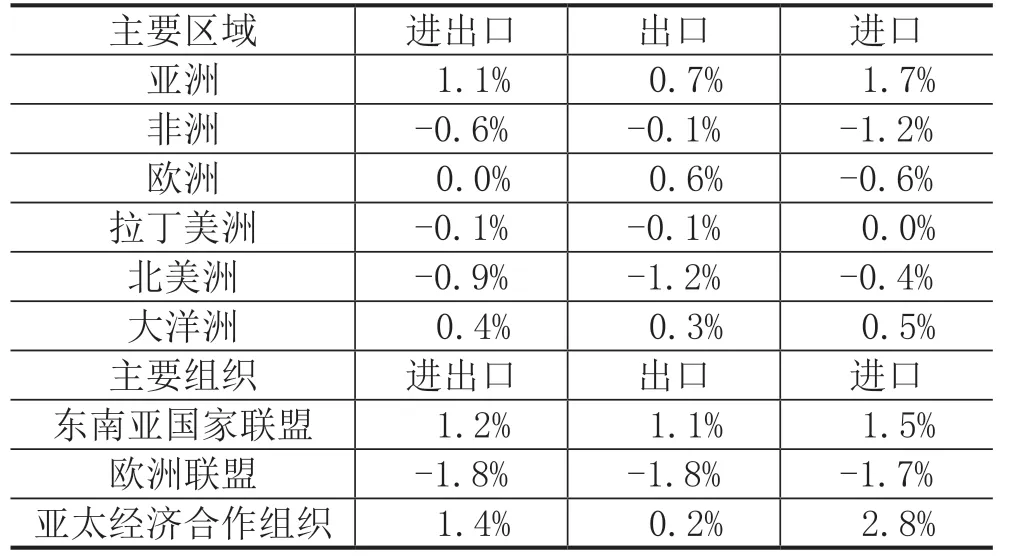

疫情复工复产以来,我国与世界各国外贸形势不断变化。比较2020 年5 月与2019 年5 月我国外贸进出口数据,关注我国与全球各大洲外贸在我国总外贸额中占比,其中亚洲显著升高(上升1.1%),北美洲显著降低(下降0.9%),欧洲基本持平。从区域组织来看,我国与欧盟间进出口占比同比下跌约1.8%,与东南亚国家联盟、亚太经济合作组织间进出口同比均上升,如附表所列。相比于2019年,疫情发生后我国与全球间外贸格局向区域化方向发展的趋势显著,呈现了更偏向基于地缘的区域合作重分布。从内在原因分析,疫情发生后外贸往来的诸多考量因素中稳定性重要程度大大提升,基于地缘的区域合作在发挥全球组合优势方面的不足被往来稳定的优势所弥补。

附表 2020 年5月同比2019 年5月各区域/组织占比变化

保障全球供应链安全稳定,是我国国际交通运输的重要任务。2019 年我国进出口额占全球总进出口超10%,是120 多个国家和地区的最大贸易伙伴,在全球供应链中占据重要地位。我国国际交通运输应及时预判供需格局变化,为我国货物的全球流通提供可靠保障。从国际经验看,发达国家十分重视全球供应链安全问题,美国于2012 年制定了全球供应链安全国家战略[19],基本目标包括促进商品高效与安全运输、培养韧性供应链,其内容包括加强国际货物运输的完整性,及早了解并解决运输过程中的各种威胁,加强实体基础设施、交通工具和信息的安全,提高供应链基础设施和流程的现代化水平,确保美国在各大洋的“航行自由”等。以此战略为指导,美国还成立了跨部门的全球供应链工作小组,每年向总统提交工作报告,提出相关建议。

三、政策建议

新冠肺炎疫情全球蔓延和潜在的经济衰退可能导致港口外贸运输以及航空国际运输进入长达1 年左右的低增长阶段,国际航空客运呈负增长态势,中、远期看还有全球供应链格局变化。当下应对我国国际运输所受影响可从以下方面考虑。

(一)做好外贸进出口运输服务工作

发挥行业协会、研究机构作用,开展针对从事外贸相关企业的调研,了解因疫情阻滞的国际货运需求,有针对性地组织中欧班列、全货机、客机运货等可行替代方案,切实落实国务院关于“保障在全球产业链中有重要影响的企业和关键产品生产出口”的重要部署。重点关注汽车、电子、装备制造、纺织服装等外贸企业,着力保障重要原材料、零部件和主要设备运输,支撑修补中断的产业链。地面运输方面,对于有运输需求的边境口岸,及时与周边国家协调跨界通行措施,利用TIR 系统和相关信息技术工具辅助安全运输,在边境口岸为指定渠道货车设立绿色通道,并辅以程序监管支持。

(二)加强对疫情期间开展国际运输业务企业的帮扶

加强国际合作,保持与主要贸易国的沟通交流,协商解决国际运输全程痛点。主动与有关国家协调沟通,为“走出去”人员签证等提供便利,为海外项目相关人员开辟“绿色通道”。充分发挥物流信息平台作用,鼓励国际运输企业借力线上平台发布、获取动态信息,服务中小微生产商贸企业,保障运输需求方及供给方顺畅沟通,优化运力资源配置。对海上及航空货运航线、中欧班列等给予政策支持,尽可能减少企业损失。鼓励有条件企业趁势“新基建”改造升级,充分利用抗疫专项资金,抓住运输任务较轻的疫情期间对设施及装备按需提档升级。

(三)增强交通运输全球供应链保障能力

相关部门在多边场合加强沟通协调,避免不必要的交通限制措施,确保货物运输正常运转。海运方面,根据供需变化适时更新航线,探索为邮件、快递等服务的快船运输;航空方面,鼓励增加货运航班、货运包机,合理引导传统客运航空公司进入货运领域、“客改货”,快速提升航空货运的能力。持续关注疫情、地缘政治形势等对全球制造分工体系的冲击,着眼“后疫情”时期区域贸易加强、“一带一路”倡议和中国进一步扩大开放带来贸易新增长极的供应链格局,探索建立广泛的协调机制,优化国际运力资源配置方向。“危”中寻“机”,破而后立,打造自主可控、更具韧性、更可持续的国际运输体系,增强我国全球供应链保障能力。

四、结语

本文回顾了SARS 和2008 年国际金融危机对我国国际交通运输的影响并分析其规律,从交通管制、对外贸易、供应链格局三方面,对新冠肺炎疫情对我国国际交通运输的影响进行研判,在此基础上提出了应对策略,供交通运输管理部门参考。疫情的短期影响可通过实时监测信息来反应,中期引起的经济衰退影响具有传导效应,存在一定的时序滞后。受限于截止目前的信息更新,疫情的中期影响乃至长期供应链结构、供需调整对我国国际运输的影响还需未来持续跟踪和分析,并有针对性地给出运输优化保障策略。