风景园林与公共健康的历史渊源:基于应对传染病的视角

钟乐 钟鹏 贺利平 邱文

基于人口变化的流行病学转变理论提出了人类健康发展的4个阶段:瘟疫和饥荒时期、传染病流行衰退期、退行性和人为疾病期、慢性退行性疾病延迟期[1-2]。在瘟疫和饥荒时期,城市化水平不高,风景园林类型也主要是满足权贵享受需求的皇家园林、私家庭院,在应对传染病方面发挥的作用相对较小。传染病流行衰退期是风景园林发挥积极作用的主要时期。这一时期不再出现前一阶段横跨欧亚大陆的黑死病,而以地方性流行病为主,拥挤的市中心成为疾病暴发的主要场所[3]。此后的两个阶段,随着死因模式和医学重点都逐渐转向慢性非传染性疾病,风景园林应对传染性疾病的研究与实践也趋于减弱。

随着技术、经济、社会的不断发展,人类对自然生态系统和整个地球环境造成更多影响,主要表现为土地利用变化、全球气候变化等。而环境因素的改变能显著导致多种传染病的新发和再发[4],根据世界卫生组织(World Health Organization,简称WHO)数据,仅2011—2017年全球就有172个国家、地区共暴发1 307种传染病,传染性疾病逐渐重回公共健康的中心视野。在这样的背景下,作为以营造户外环境、协调人与自然的关系为直接使命的学科,研究风景园林如何应对传染病恰逢其时。笔者从应对传染性疾病的视角出发,回顾风景园林与公共健康的历史渊源,以期为今后的相关研究提供历史经验的借鉴。

1 劳登提出的伦敦环城绿带构想[15]687Loudon’s green belt plan of London[15]687

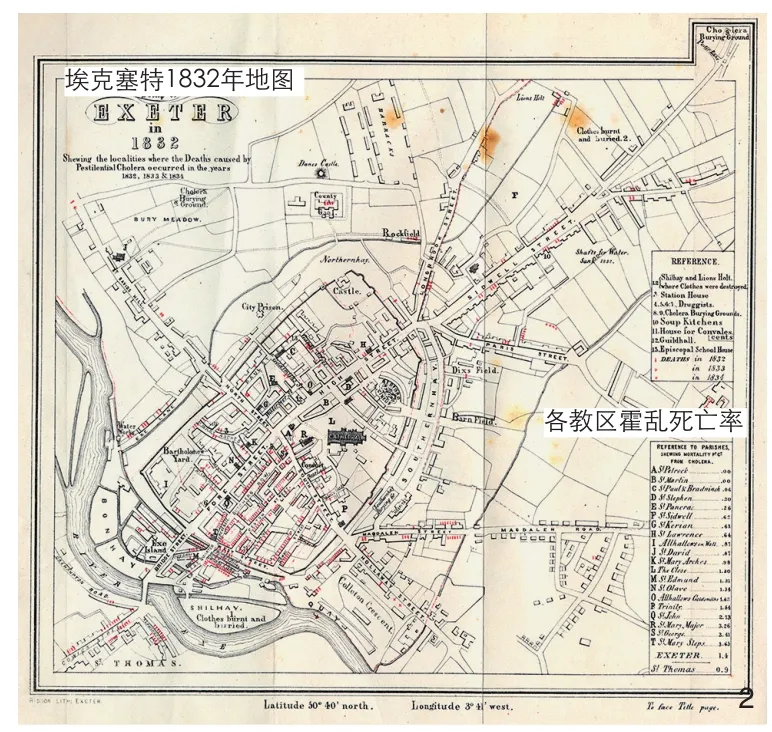

2 埃克塞特霍乱地图,红色部分为疫情集中街区[18]12Cholera Map of Exeter, the red part is the epidemic concentrated block[18]12

3-1 牛津霍乱地图[18]116Cholera Map of Oxford

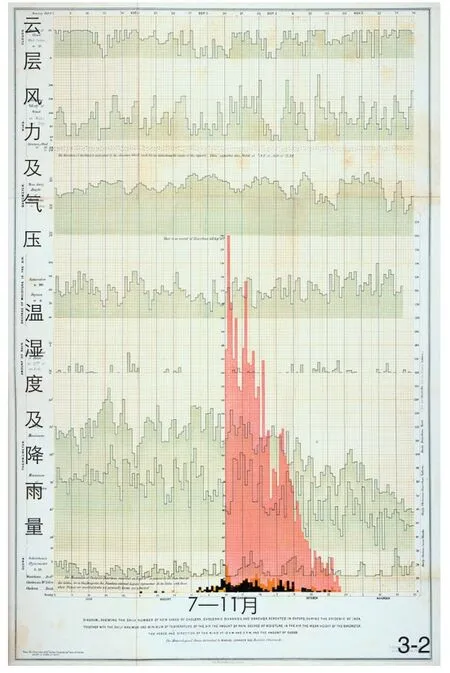

3-2 1854年每日霍乱病例数量与气候特征的关联[18]119The relationship between the daily cholera cases and weather features in 1854[18]119

1 风景园林应对传染病的理论依据:瘴气理论

在西方国家的传染病流行衰退期,风景园林与传染性疾病的斗争所依托的医学理论是对西方医学界产生深远影响的瘴气理论(miasma theory)。该理论认为有机物腐烂产生的有毒瘴气是人体感染、疫病发生的诱因[5],它的形成受到地理、气候等多重环境因素的综合影响。瘴气理论可以追溯至公元前6世纪,当时古希腊哲学家毕达哥拉斯(Pythagoras)等就指出环境对于健康和疾病有着至关重要的影响[6]58,并提出每个人口众多的大城市都应有储藏纯净空气的开阔空间以防止传染病蔓延[7]58。公元前5世纪,希波克拉底(Hippocrates)开始将疾病与死水、难闻的空气等环境条件联系起来[8],公元前1世纪的维特鲁威在居住地择址的论断中秉承了类似观点[9]。瘴气理论形成后,一直到19世纪80—90年代都被广泛接受[10],在该理论影响下,公园被视为抵御由瘴气引起的瘟疫的一种防御手段[11]76,并推动了大型城市公园系统的发展[12]。尽管瘴气理论最终被证明是存在错误的,并在19世纪后期被微生物理论所取代,但它带来的影响是深远的。一方面,由于瘴气形成与致病微生物滋生所需的环境特征在很大程度上存在耦合,因此应对瘴气的风景园林建设在事实上强有力地提升了公共健康,使得人们深刻认识到城市的绿色空间与公共健康的紧密联系;另一方面,随着基于瘴气理论的研究和实践不断发展,风景园林师在城市人居环境建设中的话语权也日渐提升,因此瘴气理论在很大限度上促成了现代风景园林的崛起。

2 英国的研究与实践:从城市公园到田园城市

早在1803年,被誉为“现代公园之父”[13]的苏格兰著名风景园林师约翰·克劳迪乌斯·劳登(John Claudius Loudon,1783—1843)就声称有助空气流通的广场对伦敦居民健康的影响最大[14]105。1822年,随着《园艺百科全书》(Encyclopedia of Gardening)的发行,他开始将城市公共卫生与避免瘴气的环境营造联系起来。1829年,他发表了《大城市呼吸场所的提示》(Hints for Breathing Places for Metropolis),提议在伦敦建成区周围设置约1.6 km(1英里)的绿化环带以缓解瘴气(图1)。

1832年,英国霍乱大暴发。人们更加普遍接受瘴气是引起霍乱的原因,而城市公园是能净化瘴气的“城市的肺”[16-17]。当时的医生广泛使用医学地理图(Medico-geographical Map)来寻找与疾病相关的环境特征[18]8,如埃克塞特霍乱地图(Cholera Map of Exeter,图2)根据1832—1834年各教区人口死亡和发病率的统计,描述了疫情集中地的主要环境特征:河流附近相对低洼、人口密集、排水困难、恶臭充盈;牛津霍乱地图(Cholera Map of Oxford,图3-1、3-2)则将疫情与海拔高度和每日的最高气温、雨量、空气湿度、气压、风力、风向、云量等气候特征建立联系;这些医学地理图都将霍乱的诱因指向在低洼地中产生并广泛传播的瘴气。

4-1 爱德华七世疗养院(1906年的明信片)King Edward VII Sanatorium(postcard of 1906)

4-2 爱德华七世疗养院(1910—1912年的明信片)King Edward VII Sanatorium(postcard of 1910-1912)

霍乱暴发后,英国成立公共散步场所特别委员会(Select Committee on Public Walks),该委员会于1833年提议人口稠密的市镇应建设用以提升市民健康和舒适的开放空间[19]。1839年,英国医生威廉·法尔(William Farr)也倡导公园是重要的公共卫生设施,它可以创造洁净、健康的空气来稀释瘴气[20]。1840年,劳登提倡修建面积足够大、可以作为呼吸场所的公园式墓地,他还提出了避免形成瘴气的景观设计导则:1)避免植物阻碍空气流通并阻挡阳光照射;2)防止潮湿环境形成的植物配置,如孤植乔木以及避免在平地、洼地种植大冠幅树木;3)在乔木、灌木下方铺设鹅卵石以避免有机物质堆积[21]。此后,从1845—1847年,英国相继建成了维多利亚公园(Victoria Park)和伯肯海德公园(Birkenhead Park)[22]28。

不仅是公园,基于瘴气理论的康养景观也展现出蓬勃生机。19世纪60年代新圣托马斯医院(New St Thomas’s Hospital)建成,它建有能够让新鲜空气流通的花园庭院,因而深得现代护理事业创始人弗洛伦斯·南丁格尔(Florence Nightingale)的喜爱;当时许多专科医院和康养机构都采用了让患者呼吸新鲜空气的露天疗法(Open-Air therapy)来治疗肺结核。1906年,当时最著名的风景园林师格特鲁德·杰基尔(Gertrude Jekyll)设计的爱德华七世疗养院(King Edward VII Sanatorium)建成(图4-1、4-2),并被宣传为是采用露天疗法的最先进的机构[23-24]。

在瘴气理论影响下,人们普遍追求拥有新鲜空气、温暖阳光等环境特征的场地,1867年,医生、病史学家本杰明·沃德·理查森(Benjamin Ward Richardson)提出的乌托邦健康城市(Hygeia City)就吸收了前述环境营造观点,建立了基于花园和公园的健康城镇思想。此后,该思想被埃比尼泽·霍华德(Ebenezer Howard)自觉发展,最终形成了著名的“田园城市”(Garden City)思想和运动[25]。

3 美国的研究与实践:从中央公园到城市美化运动

在瘴气理论的影响下,美国各界也认为瘴气是各种疾病的源头,而建设公园是抵御疾病发生和流行的积极防御举措[26],这也是促进19世纪中叶美国城市公园建设兴起最突出的原因之一[27]。1849年,美国医学会公共卫生委员会主张用树木装饰公共广场[28],直到19世纪,在城市公共领域中系统植树的行为才成为“世界的典范”[29]。如下有助于减少瘴气的环境特征逐渐演变为景观类型学特征:种植行道树、建设林荫大道和公园以及清除市区湿地、坟地、洼地,并在美国的城市公共卫生运动中转化为城市形态,在时任芝加哥城市卫生总监的约翰·劳赫(John H. Rauch)医生的引领下形成芝加哥公园体系(Chicago’s Park System),更在弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick Law Olmsted)手上发扬光大[30-31]。

1860年,劳赫主导了将约24.3 hm2(60英亩)的城市公墓改为城市公园的民愿运动,将该公园命名为公墓公园(Cemetery Park,图5-1),并于1865年后改名为林肯公园(Lincoln Park,图5-2)。他于1869年提供了因缺乏树木而导致瘟疫和疾病的证据,并声称树木在防止瘴气的感染和扩散方面发挥了三重屏障的作用:阻碍气体流动、吸收有害气体、生成氧气[6]59。奥姆斯特德也认为种植各种植物的绿色空间能防止瘴气传播疾病[32],他在整个职业生涯中都笃信瘴气理论[14]108,他的设计深刻反映出场地、结构对健康的敏感影响[33]。他曾到访过英国伯肯海德公园,深受启发,并于1857主持完成了纽约中央公园(Central Park)建设。纽约中央公园的建成与其时著名人士的舆论引导不无关联,包括期刊《园艺家》(Horticulturist)的编辑安德鲁·杰克逊·唐宁(Andrew Jackson Downing),1850年纽约市长候选人、《伦敦邮报》(London Post)编辑威廉·卡伦·布莱恩特(William Cullen Bryant),以及美国医学会公共卫生委员会等。在此背景下,纽约中央公园被概念化为在城市中与疾病斗争的巨大的空气、水和地面净化机。纽约中央公园还特设了“排水主管”一职,由小乔治·韦林(George E. Waring Jr)担任,此后,韦林还成功主导了孟菲斯排水系统的构建(1878年)、纽约街道清洁运动(1894年)和古巴哈瓦那公共卫生建议(1898年),他的从业经历从乡村农场到大型公园再到整个城市,终身是反传染病运动的支持者,始终参与对瘴气的抗争[34]。

奥姆斯特德于1861—1863年期间担任美国卫生委员会的秘书长兼首席执行官[35]。他分别提出了在景观改造、城市转型和公园设计中抗击瘴气的原则:1)针对景观改造,总结了瘴气与植物密度、土壤、水体等的联系,以及植被阻隔瘴气的功用;2)针对城市形态,提倡以林荫大道连接低密度社区、大型娱乐公园、小型本地公园;3)针对公园设计,提倡在公园边缘种植隔绝瘴气的树木屏障,在公园内小范围种植群落树木并及时修剪草坪以防潮湿,以林荫大道连通公园与城市各处[36]。

由于瘴气理论认为需要通过地形、水系、植物等的紧密配合才能抵御瘴气,随意布局“呼吸场所”反而会加剧传播,因此,系统布局“呼吸场所”的概念逐渐成形,并发展成为19世纪90年代的城市公园运动(City Parks Movement),强调通过深思熟虑的规划形成由公园、公园道、运动场、滨水步道组成的公园系统[7]58。1909年,丹尼尔·伯纳姆(Daniel Burnham)提出了《芝加哥规划》(Plan of Chicago),倡导改善湖滨空间并保障公众使用,拓展现有的公园和林荫大道系统,并设定森林保护区[37](图6),由此掀起了城市美化运动(City Beautiful Movement)的热潮。这些理念成功塑造了美国的城市景观,在瘴气理论影响下设计的公园、郊区、林荫大道和保护区至今仍然是美国大多数城市的重要组成部分。

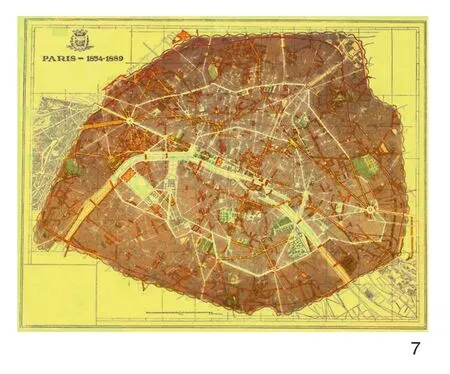

7 奥斯曼规划下的巴黎的转型[41]Transformation of Paris under the Haussmann plan[41]

4 其他国家的研究与实践:对世界多国的影响

瘴气理论对欧洲多国的人居环境营造都造成了影响。拿破仑三世在1830—1848年期间流放伦敦后对其宽阔的街道和公园充满憧憬[38]2。1853年,面对脏乱拥堵并充斥疾病的巴黎,拿破仑三世委托尤金乔治·奥斯曼男爵(Eugene-Georges Haussmann)启动了巴黎城市改造,以便为巴黎带来阳光、空气、秩序、清洁和安全,他规划的重点包括了现代化的给排水系统和林荫大道、公园、花园等[39-40]。奥斯曼通过对巴黎现有城市肌理的“切割”和“穿透”营造了宽阔的林荫大道和广场,让阳光和空气能够进入疾病肆虐的旧城区[38]4。他为巴黎构建了多层次的“呼吸系统”:用现代化的林荫大道和排水系统取代了中世纪街道;在城市4个方位规划大型公园;在城市内部改造私家园林为公共公园;在各个街区均匀布置了数量众多的公共小花园和园林化的广场、台地等[41]。整个巴黎在奥斯曼规划之前只有4个公园,奥斯曼共种植了60万棵树,新建了2 000 hm²公园和绿地、15万m²广场,街道总长度由384 km增至420 km;奥斯曼的目标是所有街区中都建有一处通达时间少于10 min 的公园[42-45](图 7)。

荷兰、德国的城市效仿英国颁行《1844年伦敦建筑法案》(London Building Act 1844),通过相关法规来设定最低建筑标准,并且将有害工业转移到城市郊区[22]24。19世纪末,德国工业化进入全盛时期,城市绿色空间的重要性不断提升,“公众公园运动”兴起[46]。

瘴气理论的影响还远及澳大利亚、日本、朝鲜和中国。1829年,澳大利亚新南威尔士州颁布法令,规定保留4 hm2的街区和30 m宽的街道,以保障空气流通[47]。日本的岩仓使团(Iwakura Embassy)于1871—1873年参观了美、英、法、德、意等多国的数十个城市,对纽约中央公园、巴黎和慕尼黑新区的林荫大道等印象深刻;朝鲜著名改革家俞吉浚(Yu Kil-chun,1856—1914)在1887—1889年造访西方后,对奥斯曼规划后的新巴黎评价颇高;两者回国后都向本国政府提出了使用现代化的给排水系统、行道树、公园以预防传染性疾病[48]。香港岛的绿化也在同期展开,香港植物园成为中国首个现代植物园[49]。

但随着瘴气理论逐渐被微生物理论所取代,公众意识中公园和传染病健康之间的联系开始被削弱[22]107,此后风景园林的关注重点转向应对慢性非传染性疾病。纵览风景园林应对传染病的历史表现,可以清晰地绘制出时间线图(图8)。

5 结语

从应对传染病的视角出发,系统梳理风景园林与公共健康的历史渊源后,得到如下启示。

8 风景园林应对传染性疾病的时间线图Timeline of landscape architecture’s response to infectious diseases

1)风景园林与公共健康有着深远的历史渊源,应对传染性疾病是现代风景园林公共性起源的重要原因之一。它必须满足2个先决条件:公共健康遭遇重大威胁,风景园林关注并服务于大众福祉。在瘟疫和饥荒时期,虽然人类健康也面临着传染病大流行的严重威胁,但当时的风景园林主要为权贵服务,因此作用有限。进入传染病流行衰退期后,随着城市化水平、经济水平、医疗水平等的不断攀升和民众意识的觉醒,前述条件才得以满足,真正意义上建立起了风景园林与公共健康的纽带。

2)风景园林在公共健康方面的关注点始终与同时期的医学重点紧密耦合,在传染病流行衰退期,医学重点关注于传染性疾病,相应的,风景园林学科也在应对传染病方面展开了大量的研究与实践。而随着人类进入退行性和人为疾病期、慢性退行性疾病延迟期之后,主要死因模式、医学重点以及风景园林学科的关注点都转向了慢性非传染性疾病,应对传染病的风景园林研究、实践也就趋于式微。

3)风景园林在应对传染病方面发挥出的重要作用有其历史必然性。笔者大胆预测,在新兴传染病开始肆虐全球的当下,可能将迎来风景园林应对传染性疾病研究和实践的回归。事实上,已有征兆表明这一趋势,譬如近年来生态系统服务调节疾病、传染病生态学(Infectious Disease Ecology)和景观流行病学(Landscape Epidemiology)等研究的崛起[11]94,[50-51]。鉴于慢性非传染性疾病仍是人类主要死因,因此,未来的医学和风景园林学科都将同时关注慢性非传染性疾病和传染性疾病,2个学科的交织将会更加频繁、合作将会更加密切,风景园林学科也将在公共健康领域发挥更大作用。

4)风景园林应对传染病的实质内核是针对性地营造环境。在瘴气理论的时代,致力于消除瘴气产生的环境特征,并营造有助于新鲜空气生成和传输的公园、广场、林荫大道。在当下,则应尽可能维持生态系统的真实性、完整性和稳定性,并借助医学理论的指导,与传染病生态学、景观流行病学、生态系统服务调节疾病等医学交叉学科保持紧密合作。未经科学论证的城市绿地连通性提升、生物多样性增加、水体景观营造等都有可能增加罹患传染病的风险,因此在进行相关研究与实践时务必基于应对传染病的视角,进行更全面的科学评估、监测与控制。

图片来源(Sources of Figures):

图1引自参考文献[15];图2、3-1、3-2引自参考文献[18];图4-1、4-2引自英国Gravelroots地区指南网站https://www.gravelroots.net/history/32_3.html#m641.;图5-1、5-2、6引自芝加哥学说网站http://chicagology.com/parksystem/lincolnpark/.;图7引自参考文献[41];图8为作者自绘。