高铁浮动价格机制的影响分析

武云兰 陈可心 董婷 梁馨茹 田越

摘 要:随着我国基础设施不断完善,高铁成为越来越多人出行的首选,高铁价格一直被民众所关注。以四川省为例,围绕高铁票价机制及其对民众带来的影响进行探讨。

关键词:高铁价格;民生影响;浮动机制

文章编号:1004-7026(2020)18-0040-03 中国图书分类号:F530.5 文献标志码:A

2016年2月,国家发展和改革委员会发布《关于改革完善高铁动车组旅客票价政策的通知》,从同年1月起放开高铁动车价格,动车组票价实施市场调节,由运输企业根据市场竞争状况自主确定。2018年5月,铁路部门提出7月将对一些高铁动车组列车票价体系进行优化完善。此次改革有利于进一步完善以市场为导向的铁路经济发展,与市场化运作相契合,同时提高产业盈利能力,使高铁产业更好地融入市场经济。通过市场调节高铁票价,有利于分散高铁高峰时期客流量,增加平时高铁上座率,提高运输资源利用率[1-3]。

1 研究背景

当前,高铁定价机制的特点仍具有垄断性和不透明性。民众普遍认为高铁价格过高,这是民众对高铁价格不满的主要原因。从2018年7月5日起,国家铁路局对早期开通的合肥至武汉、武汉至宜昌、贵阳至广州、柳州至南宁、上海至南京、南京至杭州这6段线路上运行速度为200~250 km/h的高铁动车组票价进行优化调整,明确执行票价以公布票价为最高限价。铁路相关企业可根据客流情况,分季节、分时段、分席别、分区段在限价内实行票价下浮,最大折扣幅度为6.5折。

2 高铁浮动价格机制分析

2.1 高铁浮动定价的原因

(1)我国目前高铁票价整体定价比较高、高峰期间无票等情况导致许多民众没有把高铁作为出行首选。浮动票价可使高铁票价在特定时期降低,吸引更多民众乘坐高铁。

(2)高铁的浮动定价可以实现高铁资源的有效配置,比如淡季打折、忙季提高票价,有效分散了高铁的人流高峰,提高了利用率,降低了高铁淡季的空座率。

2.2 高铁定价机制

2.2.1 定价依据

按照《国家计委关于高等级软座快速列车票价问题的复函》(计价管〔1997〕1068号)的规定,旅行速度达到110 km/h以上的动车组列车软座票价基准价如下:每人每千米一等座车为0.336 6元,二等座车为0.280 5元,可上下浮动10%。

按照《国家计委关于广深铁路运价的复函》(计价管〔1996〕261号)的规定,广深线开行的动车组列车票价可在国铁统一运价为中准价上下浮动50%的基础上再上下浮动50%,由企业自主定价。

2.2.2 动车组定价标准

一等座车公布票价=0.336 6×(1+10%)×运价里程。

二等座车公布票价=0.280 5×(1+10%)×运价里程。

另外,票价外按规定加收按硬座基准价的2%计算的强制保险。广深线上的動车组列车公布票价由企业在规定水平内自行确定。

2.2.3 票价执行

动车组票价可按公布票价打折,但应符合下列条件。①根据不同区域、不同季节、不同时段的市场需求,实行不同形式的打折票价。②二等座车公布票价打折后不得低于相同运价里程的新空软座票价。在短途,公布票价低于新空软座票价时,按公布票价执行。70 km及以下运价里程的动车组不进行任何形式打折优惠,一律按公布票价执行。③经过相同径路、相同站间、相同时段,不同车次应执行同一票价。④同一车次各经停站的票价在里程上不能倒挂。⑤一等座车与二等座车的比价在1∶1.2~1.25之间[4]。

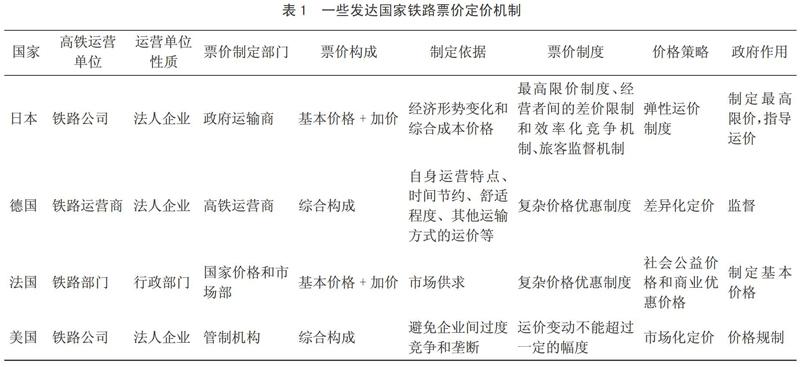

2.3 国内外价格机制对比

2.3.1 国外

一些发达国家铁路票价的定价机制见表1。

2.3.2 国内

(1)自1994年我国高铁建设以来,发展迅猛,但是因为高铁投资要求大,回报周期比较长,因此我国的高铁票价一直以来居高不下,且很少有折扣优惠。此前优惠票大部分是学生在开学及放假前后购买车票享有7.5折优惠,但1年只有4次使用机会。

(2)我国高铁运营主体单一,目前仍为国有资本占主导地位的产业,票价长期以来一直为垄断机制,市场参与度低。由于长期以来政府统一定价,车票价格不因时、因季而变,市场机制未能充分发挥其资源配置的作用[5]。

(3)近年来,通货膨胀率年年上升,在居民购买力下降的情况下,以京沪线为代表的高铁票价却未作出调整。高铁票价与国民收入不相匹配,收入处于中下等的民众无法享受该产品所提供的服务。

(4)目前正在试点的铁路票价浮动制,虽无法完全解决人们对高铁定价不透明存在置疑的问题,但也能在当前状况下最大限度地降低高铁价格。

高铁价格浮动机制主要效仿航空的机票定价结构。在旺季适当增幅票价,在淡季或者傍晚等时间采取打折的方式降低票价,以满足更多人的出行需求[6-7]。

2.4 SWOT分析

高铁价格浮动机制的SWOT分析见图1。

3 以四川省为例的调研分析

3.1 目的

了解我国的高铁运营现状及现已出台的票价改革政策运营试点情况,对我国高铁票价今后实行浮动机制带来的影响进行预测[8-10]。

3.2 问卷情况分析

从整体调查数据来看,高铁乘坐的主力军主要为学生、企业人员,其占比分别为47.8%和23%;而政府人员及外出务工人员只占据了一小部分,二者共同占比不足15%。年龄分布:17~25岁的占比超过50%;40岁以上的人群占比居于第二,为23.6%;而处在这中间的年龄段人群占比总体不足25%。

此外,发现主要乘坐高铁的人群收入或生活费普遍在1 500元以下,占比近40%;1 500~3 000元和3 000~5 000元的占比均为25%;收入超过5 000元仅占11%。

3.2.1 根据年龄分段

(1)过半民众对我国铁路部门现已实行或已出台但尚未实施的铁路优惠政策完全不了解或知之甚少。其中,25~30岁年龄段仅有3.6%的人对政策有一定了解;17~25岁中有40.3%的人对政策有一定了解甚至了解更多。

(2)17~25岁年龄段的人群是最愿意继续高铁统一定价的,占比高达75%;在25~30岁的人群中,高达27%的民众表示不想高铁再统一定价。

(3)无论年龄分段,超过51%的民众出行选择高铁的最大动因在于其高效。有22%的民众认为高铁出行在高效的同时还有经济实惠这一优点。

3.2.2 职业分类

(1)学生、商人或企业人员相较其他人对于该项政策的了解更多,占比分别为39.92%和26.34%;政府工作人员对该项政策的了解程度没有预想的高,占比11.93%(非常了解和比较了解选项没有人选择);外出务工人员仅占3.70%;其他占18.11%。

(2)调查显示,民众普遍希望高铁能够统一定价。各职业希望高铁统一定价的占比均高于70%,占比分别为74.63%、77.78%、79.31%、84.38%、77.27%(从前往后依次为学生、外出务工人员、政府工作人员、企业人员或经商、其他)。

(3)对于高铁价格的优惠,半数受访者都希望在价格优惠的基础上保持稳定。其中政府人员期望最高,占比73.53%,企业人员或经商次之,占比62.5%,学生占比47.28%,外出务工人员占比53.33%,其他占比58%。

3.2.3 收入分类

(1)对于所有收入人群而言,有42.6%的人认为选择高铁的最大动因在于高效;有31%的人认为其相比于民航等交通方式,乘坐高铁更加方便;仅有14%的人认为其比较经济实惠。

(2)对于高铁价格的优惠方式,收入(生活费)在3 000~5 000元的人群最希望高铁价格保持稳定,占比高达62.8%;收入(生活费)在1 500元以下的人群希望高铁价格保持稳定的占比最少,不足1/2。

(3)如果高铁价格今后实行浮动制,影响最大的人群是收入(生活费)在1 500元以下和3 000~5 000元的,近49%的人会根据票价调整改变自己的出行规划;收入在5 000元以上的人群中,有32.4%的人则表示不会受到影响;收入在1 500~3 000元的人中,有42%的人表示出行会受到影响。

3.3 结论

就现状而言,民众对高铁价格的定价方式、优惠政策不够了解,信息的断层现象十分严重[11-12]。此外,不少人对高铁价格的第一反应是价格太高、太贵、不亲民。通过统计发现,高铁乘坐的主力军主要是学生和企业经商人员。学生每年可享受7.5折的假期票价折扣;企业经商人员的收入相对较高,出行频率也相对较高,和远在城郊的机场相比,乘坐高铁不失为最优选择。但是这部分群体在回答问卷时,有超过70%的人选择希望高铁统一定价、高铁价格能够继续保持稳定。造成这样一种矛盾的心态的原因有二:一是对国内高铁运营政策不了解;二是对铁路票价定价机制垄断性的无奈[14-15]。

4 建议

(1)根据不同人群作出更加详细的优惠政策划分,并且加大相应的优惠力度。例如对于学生可放开优惠政策,不再对其有固定路线、固定时间段的限制。

(2)可以先以差异化定价方式定出高铁基本定价(考虑高铁自身和其他运输方式运价),再运用弹性运价制度制定加价(经营者间的差价限制、效率化竞争机制和旅客监督机制)。

(3)适当扩大可预定车票的时间范围,例如可提前3个月预定车票,参考民航模式根据动车车次的空座率等适当调整车票价格。

参考文献:

[1]齐慧.7月1日铁路再调图 6条线路实行最高限价[EB/OL].[2018-05-08].http://www.ce.cn/cysc/newmain/yc/jsxw/201805/08/t20180508_29057244.shtml.

[2]陈淑玲,李红昌.中外高铁票价与客运量对比分析及相关启示[J].铁道经济研究,2016(5):37-41.

[3]李明琨.基于市场细分的我国高速铁路客运定价方法与策略[J].价格月刊,2015(7):12-15.

[4]铁道部.关于动车组票价有关事项的通知[EB/OL].[2007-03-30].https://www.12306.cn/mormhweb/kygfwj/ gfxwj/201209/t20120905_1219.html.

[5]祝祖强.基于网络型产业规制理论的中国铁路收入清算研究[D].北京:北京交通大学,2011.

[6]张扬.现阶段安徽收入分配思考[J].当代经济,2016(1):68-69.

[7]刘玉斌.中国高铁客运市场垄断与价格形成机制研究[D].天津:天津财经大学,2016.

[8]蒋殿春,杨超,盛明泉.火车票定价与社会福利[J].经济研究,2006(12):92-100.

[9]周慧娟,贾梅杰.春运期间火车票浮动价格可行性分析[J].道路交通与安全,2016(6):1-5.

[10]赵晓妤.火车票价格战——“站票”VS“座票”[J].中外企业家,2013(7):15-17.

[11]郭帥,骆玲.火车票“站票座价”法律视角的探究[J].新财经(理论版),2010(8):179-180.

[12]周异,康月霞.春运火车票销售的经济学分析与制度改进[J].湖南文理学院学报(社会科学版),2006(3):83-87.

[13]李宗显.关于火车票退票价格的质疑与思考[J].中国物价,2003(2):56-57.

[14]周芷涵.从春运火车票看价格管制与市场需求[J].今日财富,2017(3):138.

[15]周源.铁路客运实名制与铁路客运价格机制改革研究[J].中国集体经济,2016(12):47-48.