民族地区脱贫攻坚的黔南实践

本刊评论员

习近平总书记指出,全面实现小康,少数民族一个都不能少,一个都不能掉队,要以时不我待的担当精神,确保如期“啃”下少数民族脱贫这块“硬骨头”,确保各族群众如期实现全面小康。

民族地区全面脱贫是贵州省决胜同步小康的重要环节,面对民族地区艰巨的脱贫任务,贵州在全国省级层面率先出台了《贵州省实施民族区域自治法若干规定》《贵州省促进民族团结进步条例》等法规,明确加大民族地区财政转移支付力度,优先落实帮扶资金和项目等,为民族地区脱贫攻坚和实现跨越发展提供了强有力支撑。

党的十八大以来,贵州已从全国贫困人口最多的省成为全国减贫人数最多的省,经济增速连续37个季度位居全国前列,民族地区稳步脱贫也为贵州的加速发展作出了积极贡献。

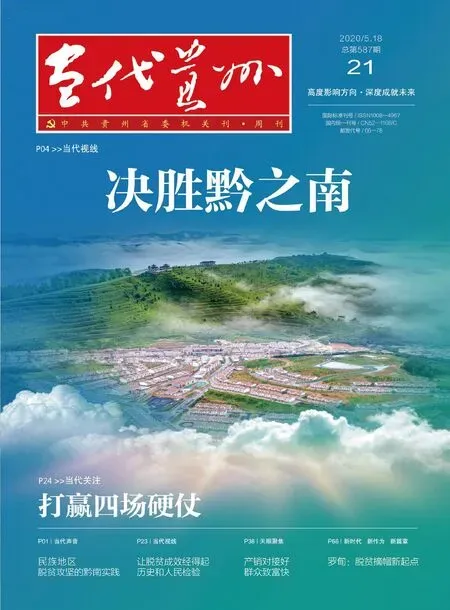

如果说贵州是党的十八大以来党和国家事业大踏步前进的一个缩影,那么黔南州的发展,则是这个缩影的一个精彩篇章。

2020年3月3日,省政府发布公告,黔南州的长顺县、独山县、三都自治县、荔波县、平塘县、罗甸县退出贫困县。至此,黔南州综合贫困发生率降至0.68%,历史性地低于全省平均水平,并在全省3个自治州中率先实现贫困县全部脱贫摘帽。

时来天地皆同力。自1956年黔南布依族苗族自治州成立来,黔南实现了从内陆封闭到创新开放、从温饱不足到人民幸福、从贫困落后到全面小康的跨越,经济发展综合测评连续6年位居全省前三,经济总量在全国30个少数民族自治州的排位由第10位上升至第5位,各族人民的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

民族地区加速发展的黔南实践,核心在于扶贫产业的多点开花。黔南紧扣调结构、提质量、增效益主基调,全面落实农村产业革命“八要素”,推动“六个转变”,纵深推进农村产业革命,助推农村经济脱胎换骨。2019年,完成农业总产值396亿元,农业增加值242亿元,增速5.9%,全省排名第二位。产业发展立足实际,宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜商则商、宜游则游,面向市场、不拘一格。

黔南实践,关键在于体制机制的多重保障。2016年,黔南州就出台了推进落实大扶贫战略行动的实施意见,明确了打赢精准脱贫攻坚战的时间表;为攻克最后的贫困堡垒,推行了“约法三章”、“七个一”机制和十条“精准打法”,靶向治疗脱贫攻坚中需要解决的具体问题;不断创新党建扶贫方法,带领群众克难攻坚;在中央定点帮扶、东西部扶贫协作、社会企业同心同德协作下,脱贫攻坚事业汇聚了社会大爱的力量。

黔南实践,本质在于主攻深度贫困地区。黔南州有6个县19个乡(镇)都位于这些地区。生态脆弱的麻山、瑶山、月亮山是脱贫攻坚最难“啃”的“硬骨头”。2014年以来,黔南共筹集各类资金近33亿元,实施项目1841个,着力夯实“两不愁三保障”短板和农村安全饮水问题,为深度贫困地区实现脱贫目标提供了强大的资金保障。

脱贫摘帽不是终点,而今迈步从头越。在新时代新奋斗的征程中,黔南定能在“追赶、领先、跨越”的新时期黔南精神和“登高望远、精益求精、勇于争先”的大射电创新精神的指引下,接续奋斗、继往开来,为推进西部大开发形成新格局贡献黔南力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出黔南新贡献。