明代晋江青阳李氏的学术传承与乡里实践

杨园章

(北京大学历史学系,北京海淀100871)

据现有材料表明,晋江青阳李氏的李聪与蔡清为友,陈琛出其门并在其推荐下从学于蔡清,而苏濬的老师即李聪侄孙李逢期,李氏对泉州《易》学的影响不可谓不深。如《福建朱子学》称:“明代全国研究《易》者首推晋江,而晋江以蔡(清)、陈(琛)、苏(濬)三家为最。”[1](P215-216)明万历年间,李伯元三兄弟并起,他们不仅发扬家学,还在宗族建设和乡里实践中发挥了作用。为此,《闽中理学渊源考》为其家族立了三个学派,并高度评价道:“其所从来者远矣,吾郡共称典型旧献,不亦宜乎。”[2](P716-721)本文选取晋江青阳李氏家族为例,按照《大学》“修齐治平”的逻辑,依次从学术传承、宗族建设和乡里实践三方面展开论述,以丰富我们对明后期福建士大夫家族学术传承与乡里实践的认知。

一、青阳李氏在泉州《易》学系谱中的位置

晋江青阳李氏的家族简史。李氏在元末由泉州迁入青阳,以李汝楫为青阳一世祖,五世祖李训(1430—1494年)始有聪、明、智三子长成,派分三房[3]。李氏在明初饶有资财[4],六世李聪(1452—1520年)中成化十年(1474年)举人、弘治三年(1490年)进士,官至吉府长史。二房八世李逢期(1517—1588年)举嘉靖四十三年(1564年)岁贡,官至吉府纪善。长房十世李伯元(1548—1623年)中万历十六年(1588年)举人,官至景州知州;李仲元(1556—1614年)中万历十九年举人,官至宁津知县;李叔元(1568—1641年)中万历十九年举人、联捷进士,官至光禄寺卿[5](P34,43,47,57,62-63)。除李叔元外,其余李氏族人至多仅为中下级官僚。在明代进士人数全国排名第三的晋江而言[6],李氏的科举成就并不突出。但李氏却以专精《易》学闻名,对青阳的科举成就发挥了重要作用。

李聪以《易经》登第,破青阳天荒。李聪之所以成功,与其父李训的支持密不可分:“吾乡自宋季历国朝三百余年,科第稍乏,人皆以读书为讳,父不狥俗见,自聪垂髫,遣就社师林崇、周仲平。及成童,改师造士赵钦、郑贤,师友磨礲。愚钝幸领乡荐,叨甲第滥厕。”[4]当时晋江的《易》学尚处早期发展阶段,其中,郑贤,“晋江人,成化丙午(1486年)举人,以《易经》授徒。其年同登乡榜者五十二人,皆其弟子”[7]7(P219)。表明当时泉州已开始聚集起一批专门研究《易经》的士人,并在福建乡试中开始崭露头角。

在明代科举中,以经义的考察最为关键;且采取分经取士的政策,因此举子们都必须有本经。现有研究表明,面对科举竞争的压力,举子们的成功与否与其本经的选择密切关联,逐渐形成“科举专经”现象;同时,该现象呈现出特定地区集中分布的态势,陈时龙称之为“地域专经”[8](P365-366,403-404)。笔者曾将各类青阳进士登科信息补充在《一起来读〈青阳志〉》里,经过统计,青阳进士本经为《易经》者20 人,占总数约66.7%。而结合乡试录、《闽省贤书》等材料,明代青阳举人(含进士)共计66 人,治《书经》11 人、《诗经》1人、《礼记》5 人、《春秋》2 人,其余俱治《易经》,治《易》者占总数71%强,说明明代青阳科举与《易经》间存在密切关联,存在着科举“地域专经”现象[5](P41-51,57-67)。该现象的形成基础至少有两个方面,其一为家学,其二即师生关系。

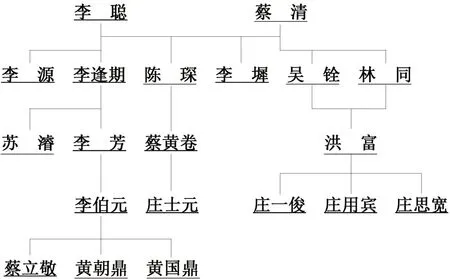

家学和师承两重关系在青阳李氏家族交错。李聪以《易经》登第,“以其业授之子若孙”,以李逢期为著。至李芳(1524—1606年),“发父亲遗书不忍读,乃改习《尚书》”[9],但仍问学于李逢期,并抄录其家学文献;迨三子长成,李聪让他们传承家学文献的同时,为保证尽量在科举考试中胜出,兄弟三人分别学习《易经》《尚书》和《春秋》,后皆博得功名。师承方面,据《温陵旧事》载:“(晋江)大乡巨族则多为社塾,师徒交励,与郡城埒。”[10](P484)青阳的情况大致与之吻合。青阳士人间不仅互相通婚,还存在着以《易》学为线索构建起来的师生网络,“敏德为泉南易宗,而陈琛其传心高第;于省之授庄士元、维徵之授苏濬,皆易学渊源也”[1](P67),正如图1 所示,经由青阳李氏家族,蔡清、陈琛、苏濬等理学大师间形成了一个层次丰富、包容性强的《易》学网络。

图1 明代青阳士人《易》学师承网络①加下划线者为青阳人。具体史料参见李清馥:《闽中理学渊源考》,第646—647、656—657、661—662、699—700、716—720页;李源:《吉府长史木斋公配孺人陈氏志铭》,《清源文献》卷18《志铭》,第672 页;李叔元:《奉直大夫景州守兄宗古公行状》,《青阳古李家谱》。

青阳李氏的《易》学作品。李聪著《易经外义》《易经发凡》《易经剔要》《易经鉴断》若干篇,李逢期有《易经随笔》[12](P1654),李伯元整理家学之余有《易钵》一部[13]。李聪的作品,蔡清标其书曰“大眼目”,并赞赏他有“精敏信谨艰苦之识之行”[7](P672)。陈琛年谱里记陈氏二十岁时从学于李聪,肯定了李聪对陈琛的影响[4](P499),可惜由于其作品散佚,我们无缘得见其具体的理学思想。李逢期《易经随笔》、李伯元《易钵》今皆不存,但通过苏濬和李叔元的转述,我们尚能管窥李逢期的相关《易》学思想。

李逢期《易》学思想管窥。苏濬为其师撰写行状中称:“先生叹末学支离,以炙輠而餙羔雁,枝骈而主斋盟,此占占何为者。乃绝去一切,直穷要领,悟先天物未琢,契十翼于忘筌,伊洛之门庶几遇焉。余考其行,以不欺为标领、以孝悌为粟帛、以整齐严肃为终日步趋。其所指教与其躬行往往相符,骤而聆之,若渊注停著纳而不流;徐徐叩之,若小鸣大鸣举中宫商也。濬持乾、坤卦质先生,先生曰:‘乾之学,约之一诚;坤之学,约之一敬。诚无不敬,敬则思诚。乾道、坤道,一而已。’其论诸卦类是。”后迁官吉府纪善又称:“既而筮之得乾之夬,其繇曰:‘知退不殆,知丧不倾。’遂致政归。”再称“天性而神清气定,每先事而烛无遁者。在京邸时,忽一日掩户,沾沾雪涕,其徒问之,则曰:‘忆吾姊善病,五内若崩。吾姊其不及见乎。’不二日,而其姊王淑人之讣果至。”[15](P1,4)在苏濬的描述里,李逢期不仅对《易》学有一套自己的理论,而且在生活中多次使用《易》来占卜,达到化《易》学为日常的境界。因此,赵中国指出:苏濬的易学属于义理之学,具有心学易的色彩,“采用人心涵具天理这一思路,既承认了天理的本体性地位,又突出了心的重要性,从而表现出调和理学与心学的理论努力”[16](P3-10)。结合前述引文,依稀可见李氏对后来苏氏学术观点的影响,李逢期《易经随笔》原稿由苏濬带到广西准备刊印,而苏濬《生生篇》又是在广西任上创作,按理苏氏应有对其师学说有所借鉴,因此李叔元“凡君禹所著书浅为《儿说》、约为《微言》、精为《生生编》,大抵推明师说也”[11](P34a-35a),并非族人单方面的自我标榜。

青阳李氏拥护朱子学。按《福建朱子学》的说法:“王阳明学说产生后,逐渐传入福建。在福建传播王学最力者首推耿定向……他在福建开办学堂,教授门徒,积极宣扬王学,使王学在福建发生了一定的影响。”[1](P290)其弟耿定力也曾提督福建学政,是李叔元的座师,耿氏七千多字的行状即李氏所撰;而李氏宗祠“古李先生家庙”、青阳乡贤祠“邦之典型”[11](P11a-35b),[5](P16),[17]匾额皆出自耿氏之手,双方关联紧密,恐怕李叔元兄弟不可能完全不受阳明学影响。不过,在此大背景下,李叔元仍能坚持朱子学本色,在山东学政任上,他引蔡清的话,“今之由科目出身,而能以德行事业光明于当世者,溯其始之用心皆有不俗者”,砥砺士子们;同时,规定“说书必宗宋儒传注,行文必尚典实纯正”,如有“掇拾新说、剽窃二氏唾余”[11](P12a-13b)者,将依规重罚。因此,李清馥高度评价他说:“平昔论学,扶树正论,以紫阳为宗,为明季乡邦楷式。”[2](P719)

传承青阳李氏学术思想的还有李光缙、光绶兄弟。李逢祥,“终身力学不倦,青衿教授里中,户外履满。衷一兄弟,其高弟也”[2](P721)。李伯元早年在岳家教内弟黄国鼎、朝鼎读书,后国鼎以《易》登第,今日本内阁文库藏有黄氏万历二十七年序刻本《易经进说解》,亦可视为李氏学术思想的一种传承。

二、青阳李氏的宗族建设

李氏宗族建设始于李聪,李逢期等人接续。在李源所撰墓志铭里提到,李聪在世时已开始经营家族墓地、修建祠堂[7](P673)。《青阳古李家谱》同篇文献多出了一段话,说修祠堂的是李聪之子李颛(1479—1558年),“复大祠宇,以忤俗制,人曰‘大费而寡便’,公(李聪)又无怒”,祠堂规制“宾位可百”“以忤俗制”[18],应指作为品官家族的李氏在祠堂规格上超过了周边的普通人,而不被理解。当时李氏未修族谱,可能是因为族人较少的缘故。李聪、李颛之后,有李逢期继续参与宗族建设,“归之日,居不益宅,亩不增腴,惟稍广祀田以共祀事。子姓戚属之窭者,推釜庾周之,弗计也”[5](P4a)。

嘉靖中后期的大倭乱之后,李氏三房着手经营家族墓地。据李叔元记载:“先大夫清复古塔祖山、缺塘祖地,而族始有葬处。古塔祖传有墓,未详,先大夫以钱卜之,竖曰‘遯翁宅兆’,深意寓焉。二房收葬多在缺塘,孟椒倡议、孟才胼胝之,亦有祔古塔者。三房收葬在近园,孟茂肩之。盖自先大夫受封数载,而历世体魄无浮埋,三孟之功不少,而封公之德在不名矣。”[19]自此,李氏三房基本上以长房在古塘、缺塘,二房在缺塘,三房在近园的格局布置其家族墓地,形成聚族而葬的局面。

继经营家族墓地后的又一大事是重建倭乱中被焚毁的大宗祠。此次重建经费主要由长房长子李伯元承担,他将俸禄寄回晋江,以为建祠之用;又增先祖四亲祭田,扶助宗人[13]。李氏宗祠肇建于万历三十二年冬,三年后竣工,作为宗子的李伯元承担着祭祀大宗的责任,自然有义务促成此事,并写下重建宗祠记文,内载宗祠规制甚详。嘉靖大礼议后,放宽了对民间祠堂建设的限制,李氏宗祠在规制和祭祖安排上并无违碍之处。但崇祯八年(1635年)三月的夜里,时任在礼部任职的李叔元突然做了一个梦,梦里想到万历年间大宗祠将始祖至五世祖立为“世祀”似有不妥,因为按《礼》“始封为祖”,李氏第一位得到朝廷封赠的是李聪之父李训(留畊),故而“吾家当祖留畊,而肥遯及觉经、静然、泽斋在祧位合享,则四祧主及留畊东向,昭穆以次南北向”,但该办法来使青阳一世祖发生了改变,二来是突破了原宗祠的祭祀格局。因此,午夜梦回,令他内心十分不安。他思考后的结果是:“我朝以高皇为祖,而德懿、熙仁俱祧,亦此义也。家国之分殊,家国之理一,此无心之梦,非平日拟议。然祭从先祖举,莫敢废。谨记,以备异日参考。”[17]他借鉴明朝皇家礼制,认为家和国在理上是一致的,因此从“义”的角度看,应遵从“始封为祖”的原则,但生活中的祭祀却还得按先人定下的规矩,不能轻易改动,只是记录此事以为后来者参考。作为一名深谙朝廷各项礼制规范的文化精英,李叔元内心在礼制和习俗间有过纠结,但究其本心,可能还是李氏后裔的身份对他的行为影响更大。因此,在李叔元制定的《见行仪节》里,冬至还是“祭始祖肥遯公,出历世祧主及高、曾、祖、祢俱在位”。立春特祭时,“留畊公居中,左木斋公,右南庄公,又左习静公、晋峰公,又右翠台公配享”[20]。

李叔元营建小宗祠、置办义田。崇祯元年,李叔元自湖广左布政使任上致仕返乡,因其担任高层官僚、两位兄长已先后离世,故而开始营建小宗祠。经费来自其湖广、浙江任官俸禄,及好友黄克缵、苏茂相的赞助[1](P58)。李叔元还置办了数额不小的李氏义田,“田在永春,岁入谷一万五千五百二十斤,增晋江八百八十斤以便荐新,共价七百余金”。李叔元将义田收入做了细致安排,兼顾了自家子孙和普通族人。鉴于晋江林学曾家族义田至第三代便出现纠纷和困难的情况,李叔元设计了一套管理办法,“专委小宗之适孙司钥,而各房最长者二人互为综核,倘有余沥则三人沾之,未有终日行炙不知其味者”[21]。他让自己的嫡系子孙掌握义田收益,各房派最年长者二人参与会计核算,如果有剩余则归三人所有,以作为其辛苦付出的报酬。

宗祠、仪式、族产之外,编修家谱是李氏宗族建设的又一措施。万历三十一年,李伯元开始编修家谱,到了崇祯年间李叔元归乡,“念吾宗三百余年不可无谱,勉成孝、慈、忠三小袟”[11](P1b),并刊刻,今日仅存部分内容。族谱记载的相关内容已见前文论述,这里还需注意到李氏兄弟对其族源的讨论。当时的青阳至少有六家族源不同的李氏,有人尝试着对内与青阳各李、对外与安平李氏联宗,“邻宗芜湖公嗣兴雅欲寻究水木本源,以合宗祏”,未果。但从史继偕给李芳写墓志铭时提到他“爱族弟文渊,教之若子”看,草埔李氏和店上李氏无疑是联过宗的,李伯元兄弟修族谱时否认了这段历史,李伯元说:“然吾祖之名字无载焉,安敢妄自攀附也。”[5](P33-36),[22]李叔元则坚持世系由李聪亲定不可更改,都表明再次获得科举成功后的店上李氏刻意与其他李氏保持距离,一反先前的联宗意图。

三、青阳李氏的乡里实践

在“家”和“国”之间,还有一个重要的环节——“乡”,由于“‘化乡’虽然听起来很简单,但它却是个内容丰富、涵盖面很广的概念……是一个很具体的人的实践过程……应该是所有人文社会科学思考问题的出发点”[23](P256)。因此,此下梳理青阳李氏的乡里实践。

李聪、李逢期、李伯元入祀青阳乡贤祠。青阳乡约的主导者为庄用宾,即所谓:“吾乡有石鼓庙,旧宇倾圮,庄子捐己赀而一新之,于是崇明黜幽,迁佛像于其东西傍;而中为众会之所,悬条约于堂;至朔望偕诸巨姓四十人抵其所而申明焉。分为十甲,每岁庄姓偕诸巨姓各二人分董其事。”[24](P57-58)庄用宾在青阳最重要的神庙——石鼓庙里兴建了乡约所,作为每月朔望举行仪式之所,又采纳众人意见,在乡约所内供奉乡贤夏秦和李聪神主,后增祀蔡黄卷;其后乡人增祀庄用宾、李逢期、庄国祯、李伯元、庄尚稷和吴韩起[10](P302)。在九位青阳乡贤里,店上李氏就占了三名:李聪、李逢期和李伯元;而万历十六年三月朔日重立《青阳乡约记》碑题名里,李芳、李伯元三兄弟以生员的身份名列其中[24](P58-59)。据上述信息可知:一方面说明李氏家族对青阳的重要贡献,另一方面则表明李氏与乡贤祠的运作存在密切关联。

李氏家族深入参与地方事务集中在明后期李芳和李伯元父子两代人身上。李芳重修了文公祠和青阳乡贤祠,还组织疏浚水利设施,以便乡民灌溉[9]。其子李伯元致仕后继续了李芳的事业,“乡有先贤祠,木斋、晋峰列祀,岁圮,又鼎新之。青阳水道自北注者曰沟,自山谷汇者曰塘,吾父曾浚沟利民而未及塘,则履亩鸠工,相度均平,乘冬而作,临春而毕。渠纳九溪水而偃瀦十二股,广深历稔,旱魃有备,众欲伐石纪庸,又力却之。时壬子、癸丑之交(1612—1613年),叔元亦家居,亲睹其凌霜徒步经营,尚恐过劳,而兄乐不为疲也”。李伯元本人就在一次旱灾期间,“步祷逾月,遘疾而卒”[13],可谓鞠躬尽瘁。李伯元也因此被乡人推举入祀乡贤祠。李叔元,“为里闾捍患兴利,清沟塘,疏灌注,乡民戴德”[2](P719),在乡里也有一番作为。

除了重修乡贤祠、整顿水利组织外,李伯元兄弟对青阳最大的贡献在于创作《青阳五先生传》以塑造青阳人文系谱,编撰《青阳志》使青阳拥有了属于自己地方的历史叙述。

万历二十年以后,李叔元创作《青阳五先生传》的背景是明后期青阳人取得傲人的科举成就,他担心文胜质会导致民风浇薄,故而希望借此改变当时的不良风气[11](P60a,67b)。通览该文,其核心要点有二:其一,突显易学与乡贤谱系的关系;其二,处理乡贤谱系与乡约间的对应关系。李叔元将乡贤和乡约合为一体,绘制一幅自其高祖李聪以下诸乡贤主导乡约、教化乡里的图景。但据笔者考证,青阳诸位乡贤除庄用宾外与乡约并无直接关系。身处青阳科举“地域专经”效益最大化时代、且为《易》学世家后人的李叔元自然而然地从《易》学传承网络的角度去理解乡贤系谱。经由系谱的梳理来强化士人社会网络的紧密程度,通过士人阶层的模范作用而实现士大夫治乡的理想。这一努力,伴随着科举的成功达到高潮,即李伯元《青阳志》的编撰:“厥今宇内,人文之盛,实首晋江……邑称人文,每及吾乡……于今绅衿丛集,科甲蝉联,至出会、状两元与探花同时而起,为泉郡所未有者也,人文彬彬盛矣……为邑中称首,可无以文之耶!”[5](P5-6)明确表达出作为青阳人的一种自豪。汤普森(Paul Thompson)讨论地方史时谈到,“通过地方史,村庄和城镇可以探索其自身变迁性质的意义,而新来的人则可以在其个人历史知识中增加些根源感”[25](P2),指出了地方史对塑造地方文化认同的重要作用,《青阳志》即致力于地方历史资源的整合来强化地方文化认同。

李氏家族对地方民俗的看法。石鼓庙是青阳最重要的神庙,香火鼎盛,庙内良莠混杂,李聪曾提出批评,但到了明末的李伯元则认为:“凡此皆非正祀,然以祈禳有祷辄应,莫能废也。”[5](P20)虽然他从身份出发角度不得不对庙里的神明和周边人群的祭祀提出批评,但他从礼的本质出发,提出石鼓庙诸神对民众的祷告有所回应,不应该废除其祭祀。而石鼓庙之所以重要,在于它是“朝天拜会”这一全青阳人都参加的游神活动的两个中心庙宇之一,《青阳志》里对该活动有详细记述,大体而言,青阳按地域分为八堡,各堡由相应姓氏人群构成、各有一座境主庙,供奉相应的神明。每年正月,青阳人抬着各自的神明以石鼓庙和法云寺为中心,依次绕着各堡游神,本质上是一种强化地域认同的活动。对该活动,李伯元的态度很明确:“虽近傩戏,但少长位□正隅,送迎参谒有礼,先后周旋有规,行有序次,途有定向,一无轶踰。不似城中拜会,争以斗闹为乐。故四方远近,皆喜观礼。”[5](P22)与行政中心府城泉州“争以斗闹为乐”的情况相比,青阳的游神“虽近傩戏”,但却因其遵循法度,不但不是对礼制的冒犯,反而是礼的一种体现,士大夫们对此表示赞赏。因此,李伯元、李叔元为代表的青阳士大夫阶层对于当地的民俗活动并不反感,反而持支持和赞赏的态度,认为民俗之中蕴含着的自古以来的乡里传统恰恰对“礼”的本质的一种表达。

通过对青阳李氏家族学术传承的梳理,可以看到其在泉南《易》学传承网络中的地位,而蔡清、陈琛、苏濬等著名思想家共处于该学术网络中。从李聪、李颛创建宗祠到李伯元重建宗祠,从李聪营建三圹以便兄弟死后同处到三房家族墓地的成型,从无族田到李叔元的义田设置,以及李氏族人对青阳乡贤祠的维护、乡贤谱系的建构、地方历史的书写、地方事务的投入,都呈现出一个家族两百年历史里宗族建设和乡里实践的历史面貌。同时,从李氏家族对礼制的讨论、青阳民俗的态度,亦能观察到当时泉州士大夫阶层在“化乡”实践中的暧昧心态,有助于丰富我们对明后期福建士大夫阶层精神世界的认知。