随迁中学生超重肥胖的社会因素分析

——以上海市为例*

吴朱艳,苏 凡,卢金逵

(1.集美大学 体育学院,厦门 361021;2.上饶师范学院 体育学院,江西 上饶 334001)

改革开放以来,我国约有80%的农民工处于候鸟式的迁移过程[1].常年在外务工已经成为农民工迁移的主要模式[2],近年来,我国农民工迁移的结构发生了很大的变化,表现为由原来“单身”外出务工形式到以“家庭”整体形式向城市迁移[3-4].随迁中学生被父母带到城市生活,引发一系列的身心问题,心理方面主要表现为孤独[5]、抑郁[6]、敏感[7]、忧虑[8]等,身体方面主要表现为视力低下[9]、龋齿[10]、身材矮小[11]、超重肥胖[12]等.研究发现,超重肥胖易引发一系列的心血管疾病如冠心病[13]、高血压[14]、糖尿病[15]等.近年来的研究发现,随迁儿童的超重肥胖逐渐接近城市儿童[16],其中良好的社会经济条件和不良生活方式是导致随迁儿童超重肥胖率升高的风险因素.不少研究表明,成年的肥胖与出生体重[17]、出生地域[18]、儿童时期经历[19]相关联.其中高出生体重者[20]超重肥胖发生率较高,城市地域儿童[21]易出现超重肥胖,以及儿童期的营养和发育状况对成年期的健康会产生长期影响,如成年期肥胖的发生等.本研究试着对上海随迁中学生超重肥胖与来沪前相关因素及在沪居住时间进行分析,为随迁儿童超重肥胖的防控工作提供参考依据.

1 对象与方法

1.1 对象

采用随机整群分层抽样法,于2019年6月抽取上海市多所中学,排除身体残疾、单纯性肥胖、病理性超重肥胖者后共687名随迁中学生纳入研究.其中男生362名(52.7%),女生325名(47.3%).年龄12~15岁,平均年龄大概在12.72岁.本次调查对象的家庭在上海居住时间最短在5年以下,最长在10年以上,居住时长在10年以上的家庭有464人,家长具有相对稳定的住所,属于常住的随迁人口.

1.2 问卷调查

1.3 体格测试

由调查员使用同型号身高体重测量仪对中学生身高和体重进行测量.测试时间均安排同一时间段(9:30-10:00),测试地点为体质测试室.测量时要求受试者着单衣,身体保持直立,赤足站在秤台中央,两眼平视前方,头部保持在正中位(两耳屏上缘与眼眶上缘呈一水平),两臂自然下垂,每名受试者测量2次取平均值.根据身高体重计算体质量指数(body mass index,BMI).超重肥胖筛查采用“学龄儿童青少年超重与肥胖筛查”[22].

1.4 统计学分析

使用EpiData3.0软件将最终数据录入,录入后核验数据库,使用SPSS 22.0软件进行统计分析.采用卡方检验比较不同人口统计学特征组间随迁中学生的超重肥胖率差异.卡方检验中有统计学意义的因素与随迁中学生超重肥胖率的关系采用Logistic回归分析.以P<0.05为差异显著性的标准.

2 结果

2.1 不同人口统计学特征随迁中学生超重肥胖检出率比较

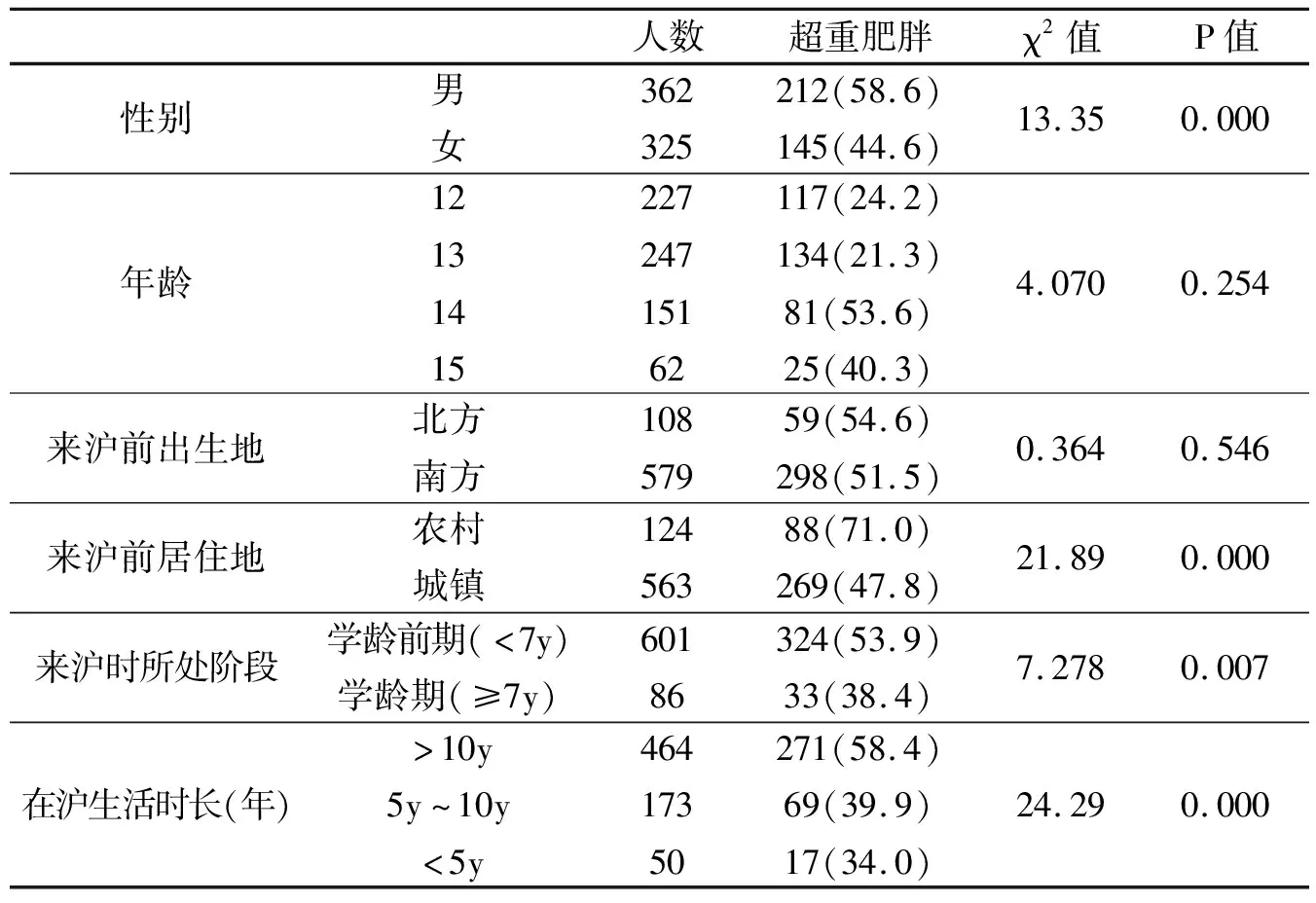

不同性别组间随迁中学生超重肥胖检出率为男生(58.6%)大于女生(44.6%),且差异有显著性意义(χ2=13.35,P<0.05);不同年龄组间的随迁中学生超重肥胖检出率不具有统计学意义(P>0.05);不同来沪前出生地组间的随迁中学生超重肥胖率检出率为北方(54.6%)大于南方(51.5%),且不具有统计学意义(P>0.05);不同来沪时所处阶段组间的随迁中学生超重肥胖检出率为学龄前期(53.9%)大于学龄期(38.4%),且具有显著性意义(χ2=7.278,P<0.05);不同在沪生活时长组间的随迁中学生超重肥胖检出率依次为>10y(58.4%)、5~10y(39.9%)、<5y(34.0%),随着在沪生活时长递增趋势,超重肥胖递减.见表1.

表1 不同人口统计学特征随迁中学生超重肥胖检出率比较

2.2 随迁中学生超重肥胖社会因素的Logistic回归分析

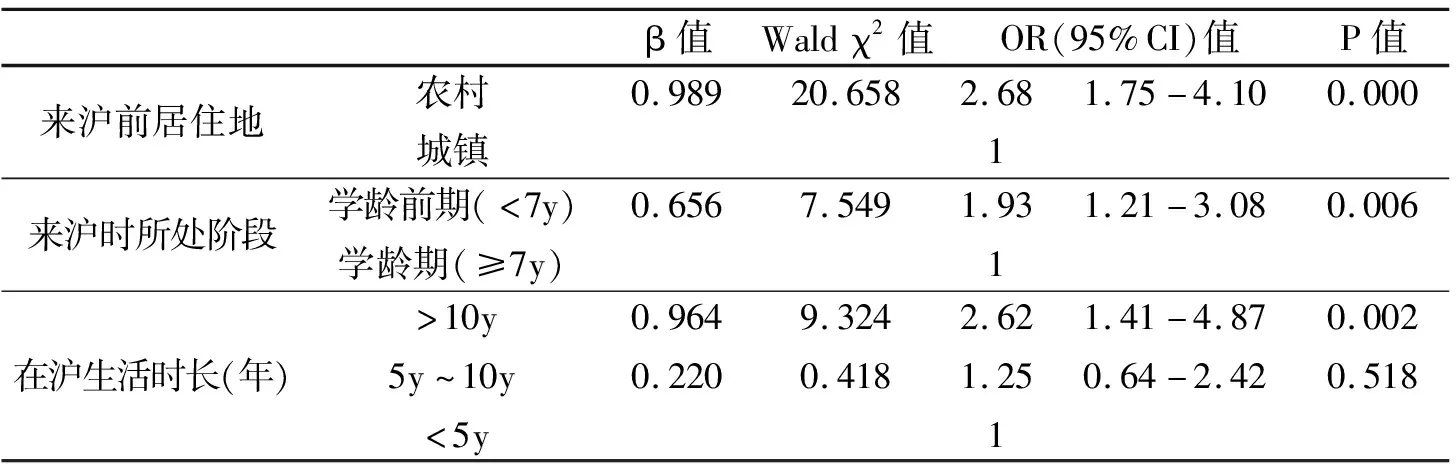

控制性别因素,以是否超重肥胖(是=1,否=2)为因变量,将卡方检验中有统计学意义的因素[性别(男=1,女=2),来沪前居住地(北方=1,南方=2),来沪是所处阶段(<7y=1,≥7y=2)和在沪生活时长(>10y=1,5~10y=2,<5y=3)]为自变量,进行Logistic回归分析,结果显示:以来沪前居住地为城镇的随迁中学生为参考,来沪前居住地为农村的随迁中学生超重肥胖率的发生风险为2.68倍(P<0.05);以来沪时为学龄期阶段的随迁中学生为参考,来沪时为学龄前期的随迁中学生超重肥胖率的发生风险为1.93倍(P<0.05),随迁中学生来沪时所处阶段与超重肥胖率的发生风险呈负相关.以在沪生活时长为<5y的随迁中学生为参考,在沪生活时长为>10y的随迁中学生超重肥胖率的发生风险为2.62倍(P<0.05),而在沪生活时长为5~10y的随迁中学生超重肥胖率的发生风险为1.25倍,且无统计学意义(P>0.05).见表2.

表2 随迁中学生超重肥胖社会因素的Logistic回归分析(n=687)

3 分析讨论

本研究显示,上海市12-15岁随迁中学生超重肥胖检出率为52.0%(357/687),高于全国平均水平[23].上海市随迁中学生超重肥胖检出率偏高可能与家庭收入的提高有关,上海是中国经济最发达的城市之一,整体经济收入水平较高,流动人口进入城市务工后,生活状况随着收入的提高而改善,随迁儿童也能得到更好的照顾;另外,随迁儿童进入城市生活方式与本地儿童逐渐趋同,也有更多的机会接触接触油炸食物、甜品等致胖食物[24].上海市随迁中学生超重肥胖检出率的性别差异与尹小俭等[25]研究结果相似,尹小俭曾报道,男生(8.0%)高于女生(5.6%).这与本研究超重肥胖的性别检出率一致.男女超重肥胖检出率差异可能与社会和生理因素有关,表现在2个方面:其一,受传统文化的影响,关于男女体重的社会观念有明显不同,男生超重肥胖被认为是“福”,而女生以苗条为美;其二,男女体重受青春期的影响,表现出同年龄段体重发展的差异,有研究[26]发现,较高的身体质量指数是青春发育启动提前的结果,提示男生6~9岁脂肪发育期是肥胖预防的重点.

Logistic回归分析显示,上海市随迁中学生来沪前居住地、来沪时所处阶段和在沪生活时长与随迁中学生超重肥胖检出率相关.有研究显示,中学生正处于身体发育的关键时期,然而受户籍制度影响,没有城市居民户籍,不能享受与城市户籍中学生相同的营养健康教育社会公共服务系统,处于社会边缘,很难享受到一系列的社会福利[27],反之,城市儿童有较好的生活条件和得到足够的照料,表现为城市儿童超重肥胖率大于农村.随迁中学生进入城市生活后,面对与原居住地饮食文化、经济状况、教育水平等各方面的巨大差异,生活适应、教育融入、文化认同等“身份转变”的快慢不同,可能对超重肥胖检出率产生影响.城市融入来沪时所处阶段的不同影响着随迁中学生超重肥胖率发生风险的不同,学龄前儿童缺乏相关健康知识,参与体育锻炼较少,使得学龄前期中学生的超重肥胖比例较大[28-29].随迁中学生来沪时所处阶段的相关报道很少,本研究显示,来沪时所处阶段为学龄前期的随迁中学生可能是来沪时间越早,截止调查的日期就越长,正好验证了本文结论,在沪时长越长,随迁中学生超重肥胖率的发生风险就越大.诸多研究表明,长期迁移导致生活和饮食习惯的改变,即饮食对中学生超重肥胖率的发生风险贡献很大[30-31].其中迁移时长越长的随迁中学生父母就业更稳定,经济收入更高,加上长期迁移的中学生在生活习惯和饮食方面均受到当地影响,与早期的习惯形成反差,身体不能很好的应对这样的冲击,导致随迁中学生肥胖率逐渐攀升[32].