青藏高原牦牛遗传资源保护和利用:问题与展望

贾功雪,丁路明,徐尚荣,方有贵,付弘赟,杨其恩,*

1 中国科学院西北高原生物研究所,中国科学院高原生物适应与进化重点实验室,西宁 810001 2 兰州大学生命科学学院,草地农业生态系统国家重点实验室,兰州 730000 3 青海省畜牧兽医科学院,西宁 810016 4 青海省畜牧总站,西宁 810008 5 中国科学院西北高原生物研究所,青海省动物生态基因组学重点实验室,西宁 810001

青藏高原作为地球第三极,具有丰富的生物多样性,是维持生态平衡的重要绿色保障,其天然草地面积约占中国草地的1/3,是我国主要的畜牧业基地之一[1]。然而低温、低生产力使得高寒草地生态系统非常脆弱,对人类干扰非常敏感[2]。近几十年来,过度放牧使得土壤的碳库、氮库和植被的再生能力不断下降[3],导致青藏高原草地生态系统受到较为严重的破坏,以致出现不同程度的退化[4],从而形成恶性循环。因此,对以牦牛为代表的高原草食家畜进行放牧策略的调整是保护高寒草地生态系统的重要举措之一。

牦牛在生物学分类上属于偶蹄目牛科牛亚科牛属,是唯一起源于青藏高原且在高海拔地区繁衍至今的珍稀牛种。牦牛属于大型反刍动物,体格高大、躯体强健、四肢短粗、被毛厚密,心肺功能发达,采食性能好,抗逆性强,非常适应高原的恶劣环境[5]。作为青藏高原最为重要的畜种,牦牛的肉、乳、皮毛、粪便等均是牧民主要的生活与生产资料来源,是当地牧民生存的最基本条件之一,具有重要的经济生产功能。而作为高寒草地生态系统的重要一环,牦牛对于青藏高原生态安全的重要意义同样不容忽视。绝大多数牦牛生产都是采用传统的放牧方式,放牧过程中的踩踏、啃食等行为直接影响土壤成分以及牧草的生长状态,而超载放牧更会对草地承载力造成不可修复的破坏[6-7]。另一方面,放牧强度过大或过小都会导致野生动物种群的异常增长或下降,因此保持适宜的放牧强度也是维持野生动物种群平衡与青藏高原生态平衡的重要保障[8-9]。

现代牦牛主要包括野牦牛(Wild yak,Bosmutus)和家牦牛(Domestic yak,Bosgrunniens)[10-11],二者拥有共同的祖先——原始牦牛[12]。原始牦牛在第三纪晚期(约250万年前)曾广泛分布于欧亚大陆东北部地区,至第四纪早期更新世则多集中在亚洲中北部、西伯利亚东部以及我国华北和内蒙古区域。随着青藏高原的隆起,迁徙至此的原始牦牛逐渐适应了高原的高寒、低氧、干旱的特殊环境,进化为如今的野牦牛。野牦牛主要生活在青藏高原海拔4000—6000 m的高山寒漠地带,角大而粗,全身覆有丰厚粗长的黑褐色被毛,背线、嘴唇、眼睑为灰白色或乳白色,体型比家牦牛大得多。野牦牛擅长攀高涉险,性猛机警,适应性强,属于优势型“原生亚种”。家牦牛则是古羌人在旧石器时代(约1万年前)由野牦牛饲养驯化而来,体型较小,性情温和,属于退化型“驯化亚种”[13]。

虽然家牦牛与野牦牛的生物学特性相近,生境上也多有重叠,但由于长期缺乏系统的品种选育,家牦牛生产性能出现了明显的下降。尤其随着牦牛养殖数量增加,草地承载能力下降,牧草资源与家畜资源双重退化的压力导致了各地超载放牧的普遍发生。这一恶性循环破坏了青藏高原人-草-畜的生态平衡,严重影响了高寒草地生态系统的健康发展。因此,想要促进青藏高原退化草地恢复,实现草地生态功能与生产功能的协调,核心举措之一就是针对以牦牛为代表的高原草食家畜进行科学有效的遗传资源管理。通过构建适宜的家畜品种配置、营养补充和高效繁育的均衡生产调控模式,创建青藏高原畜牧业营养均衡生产体系,优化放牧管理,缓解草场压力,选择最适放牧强度,维持或增加草地植被的初级生产力[1],才能够更好地实现草畜营养平衡,充分发挥高寒草地生态系统的长板效应,为青藏高原经济发展和生态文明建设奠定理论和实践基础。

1 牦牛的分布区域与数量变化

1.1 野牦牛的分布区域与数量变化

野牦牛曾广泛分布于青藏高原及周边区域,包括中国西部、印度北部、尼泊尔、不丹、哈萨克斯坦、蒙古、俄罗斯南部等地[14-15]。然而近期资料显示,大部分地区的野牦牛濒临或已经灭绝,除尼泊尔西北部和印度拉达克地区还有极少量分布外,目前幸存的野牦牛绝大多数都生活在中国青藏高原区域。据估测,1995年全球野牦牛成年个体数量约为15000头,其中西藏有8000—8500头、青海有3200—3700头、新疆有2000—2500头[14,16]。尽管随着保护力度的加大,我国可可西里、三江源、羌塘、阿尔金山等自然保护区的野牦牛群体逐渐保持稳定或有所回升,然而野牦牛的整体数量仍呈持续衰退趋势。据世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录调查,2014年全球野牦牛成年个体数量仅为7500—9999头,属于易危(Vulnerable C1)种群[17]。

1.2 家牦牛的分布区域与数量变化

与野牦牛的分布区域基本一致,全世界95%以上的家牦牛也都集中在中国的青藏高原及周边区域,主要包括青海、西藏、四川、甘肃、新疆、云南等省(自治区)。以青海省与西藏自治区为例,建国后,随着我国社会经济的发展和生产力的恢复,牦牛养殖数量也逐渐增长,由1959年的213万头和100万头攀升至1989年的446万头和412万头。但是由于缺乏对草地资源利用的节制,高原草地退化现象普遍发生,传统放牧模式已经无力承载更多数量的草食家畜,此后的十年内牦牛增长态势逐渐放缓,甚至出现了下降(图1)。

图1 1959—1999年以前中国青海省与西藏自治区牦牛数量变化

而进入21世纪以来,随着国家对于畜牧产业结构的调整,我国牦牛产业逐步由单纯追求生产规模的增长转向高效率、高质量、精加工的发展模式。牦牛饲养逐步集中于青海、西藏、四川和甘肃四省(自治区)的牧区与半牧区,饲养模式也由传统的游牧向放牧与补饲相结合的方向转变,由数量增长向数量与质量均衡发展转变。据《中国畜牧兽医年鉴(2018)》统计,我国牧区与半牧区2017年末牦牛存栏量达到1346.47万头,其中青海(456.35万头)、西藏(372.35万头)、四川(369.29万头)和甘肃(122.63万头)四省(自治区)的牦牛存栏量就占到总数的98.08%[18]。进一步分析四省(自治区)的牦牛数量变化,可以看到,除西藏牦牛数量还呈现出一定幅度的波动,各省(自治区)的牦牛数量均逐渐趋于稳定(图2)。

图2 2000—2017年青海、西藏、四川和甘肃的牦牛数量增速变化

为了进一步剖析生态环境对牦牛养殖的影响,我们统计了青海省38个县域单位2009年至2018年的牦牛存栏量。从区域环境上看,青海省的牦牛群体与植被覆盖类型的分布基本保持一致[19]。以草原和稀树灌木草原为主的青南牧区牦牛数量最多,其次是以草甸和草本沼泽为主的环湖地区和祁连山区也有较多牦牛分布,但以荒漠为主的柴达木盆地和以旱地为主的东部农业区并不适于放牧,牦牛数量也相对较少。从数量变化上看,位于青南牧区的玉树藏族自治州以及海西蒙古族藏族自治州南部牦牛数量逐年大幅攀升;海北、黄南、海南和果洛4个中部藏族自治州的牦牛数量基本保持持平或增长后回落的态势;而东部农业区的西宁市、海东市牦牛数量也随市场需求的提升有所增加(图3)。牦牛数量整体上呈西南多东北少的态势,这可能与青海省畜牧产业结构和生态保护策略的调整有关。

图3 2009—2018年青海省各县牦牛数量变化

2 牦牛的品种分类

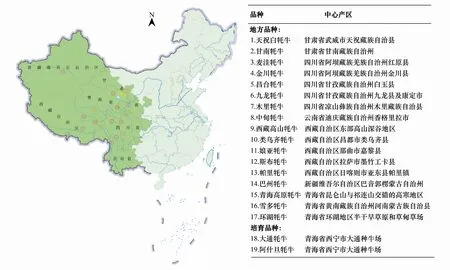

与牦牛饲养规模一致,我国的牦牛物种多样性也居于世界首位。20世纪70年代末至80年代初进行的第一次畜禽种质资源普查共列出了5个地方品种(九龙牦牛、青海高原牦牛、天祝白牦牛、麦洼牦牛、西藏高山牦牛)[11]。2006至2010年进行的第二次畜禽遗传资源调查新增了7个地方品种(木里牦牛、中甸牦牛、娘亚牦牛、帕里牦牛、斯布牦牛、甘南牦牛、巴州牦牛)和1个培育品种(大通牦牛)[20]。此后,国家畜禽遗传资源委员会于2015年新增了1个地方品种(金川牦牛),2017年新增了4个地方品种(昌台牦牛、类乌齐牦牛、环湖牦牛、雪多牦牛),2019年新增了1个培育品种(阿什旦牦牛)。这些牦牛品种的中心产区分布也与各省的牦牛养殖规模基本相符:青海5个、西藏5个、四川5个、甘肃2个、新疆1个、云南1个(图4)。由于各个地区的地理条件不同,各地的牦牛品种也在长期演化中形成了自己独有的特色。例如,比一般牦牛多一对肋骨的金川牦牛在肉、奶等生产性能上更为优异[21-22];而最新的培育品种阿什旦牦牛则具有优良的无角性状,因此更适宜现代的舍饲化饲养[23]。

图4 中国主要牦牛地方品种与培育品种分布

3 牦牛的品种退化与品种改良

3.1 牦牛的品种退化

由于长期缺乏系统的品种保护,加之牦牛养殖环境普遍较为封闭,缺乏必要的畜种间交流,因此目前我国各地的牦牛资源都存在不同程度的退化现象,主要表现为:繁殖成活率低,犊牛生长缓慢,成年个体体重、胴体重下降,出栏、产犊周期延长等[24-25]。另一方面,随着牦牛养殖数量的增加,过度放牧对天然草场的破坏日益严重,而脆弱的高原生态系统又进一步导致了牦牛生存环境的恶化,影响了牦牛的正常生产。以最早收录的九龙牦牛、青海高原牦牛、麦洼牦牛、西藏高山牦牛4个地方品种为例,2000年左右测量的体重数据均大幅低于1985年以前的测量结果,下降幅度在13%—50%之间,体尺指标也多数呈下降趋势,表明了各牦牛品种均存在不同程度的退化现象[11,20](图5)。

图5 中国4个牦牛品种成年期个体的体重、体尺变化

近年来,随着我国对畜禽遗传资源保护的重视,牦牛生产性能下降的趋势得到了一定程度的缓解。2018年对青海省内3个主要牦牛类群的测定结果与1981年和2008年的两次测定结果进行比较。2008年的3个类群牦牛体重与1981年的测定数据相比均大幅降低,下降幅度在8%—34%之间。而2018年的测定数据显示,除高原型与环湖型雄性牦牛体重又进一步下降外,其余各组的体重都得到了不同程度(2%—24%)的恢复[26-27](图6)。

图6 青海省3个牦牛类群成年期体重、体尺变化

3.2 牦牛的品种改良

牦牛是一个未经有计划选择和培育的原始畜种,因此相较于其他家养动物更易出现品种退化。因此,对牦牛进行杂交改良与品种选育是防止品种退化、提高生产性能的重要途径[28]。中国拥有悠久的牦牛改良历史,汉朝已有牦牛与其他牛种杂交的记录。目前的牦牛杂交策略主要是使用普通肉牛或野牦牛的雄性个体与母牦牛进行杂交。

肉牛与牦牛杂交获得的杂交优势种被称为犏牛,其生产性能高于普通牦牛,具有较好的经济效益。研究显示,犏牛的各项生产性能均优于同龄牦牛,犏牛体重平均比牦牛增加50%以上,产奶量是牦牛的2.5倍以上,具有明显的杂种优势[29-31]。然而,杂交产生的雄性犏牛不育,雌性犏牛的生育力也大幅下降,虽然级进杂交可使后代生育力逐渐恢复,但其生产性能和适应性又会逐代下降,因此犏牛的规模化生产仍然受到严重制约[32]。

利用野牦牛更好的生物学特性与生态适应性对家牦牛进行提纯、复壮是另一条重要的品种改良手段。研究显示,半野血牦牛的体重、体尺指标与屠宰性能均高于家牦牛,具有较强的杂种优势。然而相较于1/2野血牦牛,1/4野血牦牛的生产性能增长幅度已经出现了下降趋势[33]。随着野牦牛血统的逐渐稀释,杂交后代的生产性能依然会面临退化的境遇。因此,在与野牦牛杂交的基础上,对杂交后代进行系统选育,固定优良性状,获得遗传性能稳定、生产性能与适应性良好的牦牛新品种,是牦牛品种改良的有效途径。青海省大通种牛场和中国农业科学院兰州兽医研究所合作培育的大通牦牛和阿什旦牦牛都是牦牛遗传资源开发利用的成功案例[34-35]。

4 牦牛基因组研究进展

随着分子生物学的发展,越来越多的新技术和手段被应用于牦牛遗传资源的研究与开发利用。早期的工作多围绕DNA分子标记展开,所采用的技术包括RFLP与PCR-RFLP标记技术、微卫星标记、AFLP标记、DNA指纹标记、PCR-SSCP标记、RAPD标记、SNPs标记和mtDNA标记等,主要用于研究牦牛品种的起源与演化、不同牦牛品种/类群间的分类与亲缘关系以及牦牛重要经济性状功能基因的挖掘[36-37]。

虽然DNA分子标记的研究为牦牛的遗传特性研究提供了丰富的信息,但是更多的工作还需要依赖于基因组学手段来开展。家牦牛和野牦牛的线粒体基因组先后于2007年和2009年测序完成[38-39]。结果显示,家牦牛和野牦牛的线粒体基因组序列长度均为16322 bp,结构与其他牛种相同,均包括22个tRNA、2个rRNA、13个蛋白编码基因和1个D-loop区。通过物种聚类分析,研究人员证实家牦牛与野牦牛的线粒体基因组结构最为接近,二者在进化上与美洲野牛相聚后再与瘤牛相聚,最后再与水牛聚为一大类[40]。这与牦牛作为牛亚科中一个独立属的观点相符[41]。

2012年,Qiu[42]公布的牦牛基因组数据首次将研究上升到了全基因组层面。研究通过对1头雌性牦牛基因组的测序,揭示了牦牛对于高海拔生活的适应性是伴随着能量代谢和低氧适应相关基因的正向选择发生的。随后,该研究小组又通过重测序比较分析了26个地区的13头野牦牛和59头家牦牛全基因组遗传变异图谱,证实了青藏高原的野牦牛驯化在7300年前的新石器时代早期已经发生,而且驯化数量在3600年前增长了约6倍[43]。2018年,Wu等[44]通过对青藏高原牦牛与黄牛基因组数据的分析,表明二者间存在显著的基因交流,部分黄牛由牦牛中获得了低氧诱导通路相关基因,而一些黄牛的毛色相关基因则被导入牦牛基因组中。除了对牦牛起源与演化的研究,全基因组测序也被用于发掘牦牛一些重要经济性状的功能基因。梁春年等[45]分别对有角和无角牦牛的基因组进行了解析;Lan等[46]则比较了不同肋骨数的金川牦牛基因组;E等[47]分别选择了天祝白牦牛与黑或花色的西藏牦牛进行重测序。研究人员分别筛选出了不同性状相关的候选基因,然而这些基因的功能验证还需要结合后续的分子生物学实验。近年来关于牦牛基因组的主要研究见表1。基因组数据的不断丰富和合理使用有助于牦牛驯化与品种形成历史的阐明,也能够在此基础上进一步挖掘牦牛生理特性的分子调控机理与关键调控基因,从而更为精准地实现现有品种资源的整合与新型遗传资源的开发利用。

表1 近年来关于牦牛基因组测序的主要研究进展

5 问题对策与展望

近年来,我国牦牛科研工作取得了长足的进步,尤其是传统育种与分子育种的结合,大大加速了牦牛地方品种资源挖掘和新品种培育的步伐。然而,与其他优良牛种相比,牦牛遗传资源的研究、保护和利用还处于较低水平。虽然牦牛的起源、演化与驯化历史已经较为清晰,但各品种间的亲缘关系较为混乱,仍有大量遗传资源有待开发。

从我国牦牛产业发展的角度来看,目前仍然存在诸多问题需要借助科学研究加以解决:(1)过度放牧引起草地退化,而草地的严重退化又导致牦牛在关键发育时期营养不良、生产性能下降,形成了草地退化-牦牛生产性能退化-超载过牧的恶性循环。因此,必须科学评估放牧管理现状,给出不同区域类型草地的最适载畜量,严禁超载过牧,同时通过生态恢复和生态治理建立退化草地恢复的适应性管理体系。(2)草地生态系统的退化和科学管理方式的缺失,造成牦牛品种的退化,严重影响生产效率的提升,无法支撑现代生态畜牧业体系的构建。因此,需要建立科学的牦牛遗传资源保护和利用体系,通过本品种选育和杂交改良等技术,加强优良品种培育和良种普及率,进一步挖掘优势生产性状,提高牦牛生产综合水平。(3)牦牛畜群结构和品种结构不合理,部分地区在宗教观念等影响下,基础母畜比例失调,导致畜群总增率、出栏率和商品率过低。因此,需要通过计算草场营养载畜量和牦牛营养需求,合理规划畜群结构并制定科学的生产管理措施,提高单位草地面积的生产效率。(4)牦牛在青藏高原生态系统中的生态地位有待明确。牦牛有别于奶牛、黄牛,它不仅仅是牧民生活和牧区经济发展依赖的生产资料,其另一个更重要的作用是生态调节功能。因此,通过进一步研究确定牦牛在维持草地生态系统稳定性中的作用机制,确定不同草地类型、不同季节适宜的放牧牦牛数量、品种、结构以及管理模式,确保青藏高原草地生态系统人-草-畜的和谐统一、健康发展。(5)牦牛遗传、营养、疾病防治和管理等基础研究滞后,现代化牦牛产业的形成与发展亟待加强。以牦牛为代表的高原畜牧业健康发展是保证高原地区经济生产与生态保护平衡的基石。因此,进一步厘清牦牛资源分布,合理调控饲草供给、牛群结构与生产区域,制定适宜的营养、繁殖策略,保障牛群的健康有序生产,在此基础上对退化草地进行综合治理,才能满足草地资源生产与生态功能的兼顾,从而实现草畜平衡。

牦牛产业的健康发展直接影响青藏高原牧区经济与牧民生活水平的提高,关系到青藏高原的生产功能和生态服务功能的平衡,更关系到青藏高原人-草-畜的生态平衡。因此,进一步加强牦牛学科研究,持续发展草地畜牧业,维持生态平衡,实现人与自然的和谐共处,具有深远的经济、社会与生态意义。