血浆及肠源性脂多糖浓度与藏族人群冠心病的关系

刘凤云 李 媛 马 焱 侯海文 李愈娴 谈月琴

冠心病(coronary heart disease,CHD)仍是人类健康的主要威胁[1]。2型糖尿病、高脂血症、高血压等代谢性疾病是其危险因素,以亚临床炎症状态为特征[2,3]。虽然慢性炎性标志物如C反应蛋白可以预测动脉粥样硬化的发展,但负责慢性炎症启动和维护的因素仍有待阐明[4]。近年来研究表明,代谢疾病存在肠道菌群改变及肠源性脂多糖(即内毒素,lipopolysaccharide, LPS)的吸收,LPS是革兰阴性菌细胞壁的成分,可以从肠道菌群易位出现在血液循环[5]。这种代谢性内毒素血症,与外源性细菌感染或败血症引起的其他类型内毒素血症不同,长期的高脂肪饮食可能导致内毒素血症和低级别炎症,与冠心病的发生密切相关[2,3,6]。藏族居住地高寒缺氧,饮食多以高蛋白高脂肪为主,作为高原适应民族,具有独特的适应环境和饮食的肠道菌群[7,8]。冠心病人群与正常人群比较是否存在LPS从肠道菌群易位出现在血液中而产生内毒素血症和低炎性反应,与CHD的相关性如何少有报道。本研究以藏族CHD人群为研究对象,分析血液与肠源性LPS的关系,判别LPS与CHD人群血脂紊乱与低炎性反应的相关性,为藏族CHD患者个性化医疗提供支持。

对象与方法

1.研究对象:研究采用横断面研究(cross-sectional study)方法,经青海省心脑血管病专科医院医学伦理学委员会审查同意,作为藏族冠心病患者肠道菌群组成及与血生化指标相关性研究项目(2017-ZJ-720)的一部分开展研究。选择2017年8月~2018年2月就诊于该院冠心病科的可疑CHD并接受心脏CT和冠脉造影检查的患者60例为研究对象,其中,男性50例,女性10例,患者年龄31~80岁,平均年龄58.3±11.92岁。根据检查结果将患者分为CHD组31例(至少1根主要冠状动脉血管或其分支狭窄超过50%)和患者对照组29例(NCHD组,无冠脉狭窄或冠脉狭窄小于50%者)。纳入标准:年龄25~80岁,3000米及以上的世居藏族,近期有心绞痛或类似心绞痛发作,接受冠状动脉造影或冠脉CT检查及静脉血检测标本采集。排除标准:出血性脑卒中者,严重的肝、肾功能异常者,严重的心力衰竭者,恶性肿瘤者,感染或活动期免疫疾病以及完善相关检查后考虑以上疾病者。另外选取身体健康,排除冠心病、高血压、糖尿病等心血管病史,严重或没有控制的慢性病的3000米及以上世居藏族为健康对照组,其中男性11例,女性16例,平均年龄42.30±9.58岁。本研究所有入选患者均签署书面知情同意书。

2.实验室检测:患者入院后分别用普通生化管和EDTA抗凝管采集空腹静脉血液,在4℃、3000r/min条件下离心10min,留取血清及血浆,另收集清晨早餐前的新鲜粪便样本并分装于冻存管中, 分别将血液和粪便样品置于-80℃冰箱中保存。应用全自动血液生化分析仪(Olympus Au2700)对血脂、C反应蛋白(CRP)等指标进行检测,白细胞计数采用血细胞分析仪(日本Sysmex公司,型号Sysmex XT-1800i)。采用双抗体一步夹心ELISA试剂盒检测粪便和血浆样品中LPS浓度。粪便样本处理按照10mg样本加100μl磷酸盐缓冲液(PBS)的比例稀释。用酶标仪(Rayto RT-6100)在450nm的微板上测量吸光度(A值),绘制标准曲线,计算样品LPS浓度。

结 果

1.一般情况:同健康对照组比较,藏族CHD患者组和患者对照组年龄、性别与健康对照组比较,差异有统计学意义(P<0.01),因此将年龄和性别作为校正因素进行了协方差分析。结果发现,CHD组CRP、WBC水平显著高于NCHD和HT组, CHD组HDL-C水平显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 参与者一般情况表

2.参与者血液及肠源性LPS水平比较:与HT组比较,CHD和NCHD组血浆和肠源性LPS水平均显著升高,差异有统计学意义(P=0.000),详见表2。

3.藏族LPS水平与前述差异性指标的相关性:以年龄和性别为控制变量,对藏族LPS水平与前述差异性指标相关性进行分析,发现血浆LPS水平与粪便LPS水平显著相关(r2=0.6496,P=0.000),分别与CRP、WBC水平呈正相关(血浆CRP:r2=0.1347,P=0.006;WBC:r2=0.0864,P=0.031;粪便CRP:r2=0.1697,P=0.002; WBC:r2=0.1756,P=0.002),与HDLC、TG水平均不相关(表3)。

表2 血液及粪便LPS、血脂及炎性因子比较

表3 藏族人群LPS水平与血脂、CRP等指标的相关性

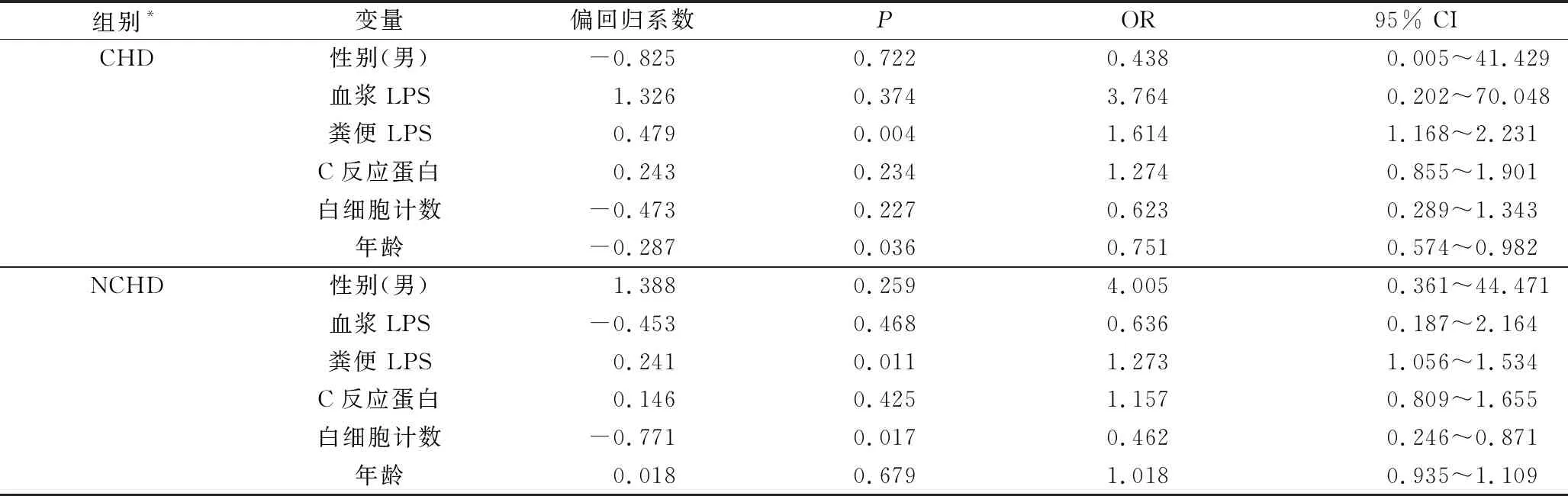

4.多因素分析粪便LPS与藏族CHD的关系:以分组为因变量,健康对照HT组为参考类别,以LPS、性别、年龄、CRP、WBC计数等为协变量,进行多因素Logistic回归分析,结果详见表4。在排除上述差异性因素的影响外,粪便LPS浓度依然与藏族CHD有关联(OR=1.614,P<0.05)。

表4 多因素Logistic分析LPS与CHD的关系

讨 论

紊乱的脂质代谢和慢性低炎性反应是冠心病主要发病机制[2,3]。长期的高脂饮食可能导致内毒素(lipopolysaccharide, LPS,即脂多糖)血症和低级别炎症,可增加胰岛素抵抗和动脉粥样硬化的风险[6]。藏族人群日常摄入脂肪蛋白质较多,但其又是高原适应民族,冠心病人群与正常人群比较是否也存在内毒素血症和低炎性反应?笔者的研究表明与正常藏族人群比较,藏族冠心病人群粪便LPS水平比正常人群显著升高3.6倍(38.48±5.16pg/g vs 10.68±4.62pg/g),是冠心病人群血浆LPS水平的6.7倍,是正常人群血浆LPS水平的14倍。白细胞计数显著升高[(9.20±4.68)×109/L vs (5.95±1.47)×109/L],C反应蛋白也显著增加(29.30±44.93mg/L vs 4.85±2.67mg/L),这些结果说明相对于正常人群来说,藏族冠心病患者机体确实也存在着内毒素血症和系统性低炎性反应。与天津地区CHD人群(默认汉族)比较,藏族正常人群和CHD人群血液中LPS水平处于非常低的水平(正常人群:汉族39.43±7.13pg/ml vs 藏族2.65±0.68pg/ml;CHD人群:汉族52.14±9.22pg/ml vs 藏族5.70±0.69pg/ml),汉族肠源性LPS水平未见报道[6]。血液内毒素水平是评判机体肠道黏膜屏障功能的主要指标[9]。藏族正常和CHD人群血浆内毒素水平均远低于低海拔正常汉族,说明藏族肠道黏膜屏障功能可能要优于汉族,也说明藏族人群的肠道已经适应了高脂肪高蛋白的饮食习惯,以汉族人群的LPS水平来评判藏族可能是不适宜的。另外,Faeh等[10]报道瑞士高海拔地区冠心病和脑卒中病死率较低,李正等[11]也报道藏族冠心病病死率较低。藏族血浆和肠源性LPS较低也可能是一个证据。

进一步的研究发现,相关性分析表明血浆LPS水平与粪便LPS水平显著相关(r=0.806,P=0.000),与CRP、WBC 水平也显著相关,但是粪便LPS水平的改变对血液LPS水平改变的最大贡献率为64.96%(r2=0.6496),对CRP、WBC水平改变的贡献率只有16.97%(r2=0.1697)和17.56%(r2=0.1756),说明血液LPS主要来源于肠道,藏族CHD患者肠道屏障的通透性可能发生了改变,革兰阴性菌外膜释放入肠道和血液的LPS显著增加,而不是外源性细菌感染或败血症引起的血液LPS增加。这种改变触发了机体免疫系统,进而引起CRP、WBC等炎性因子升高,是机体综合反应的结果。

通常正常人体内少量LPS 可以在肝内与脂蛋白结合(尤其是高密度脂蛋白HDL)脱毒后排出体外[12]。肠道有益菌和有害菌比例失衡,使得革兰阴性菌释放LPS增加,与脂蛋白结合进入肝脏解毒的LPS增加,运输胆固醇进入组织利用的HDL水平不足,从而导致胆固醇在血管壁的沉积增加[13,14]。本研究结果表明,藏族CHD患者HDLC水平是降低的,但LPS与HDLC水平不相关,说明藏族CHD患者血脂紊乱与粪便LPS并不直接相关。藏族人群日常摄入脂肪蛋白质较多,可能是CHD患者HDL-C改变的主要原因[7]。

研究认为血液LPS是冠心病机制性生物学标志物,认为LPS可诱导泡沫细胞的形成并促进胆固醇酯在低密度脂蛋白累积,促进动脉粥样硬化,LPS浓度越高,动脉内膜厚度越厚[15,16]。CRP也与冠脉病变相关[4]。本研究表明,在排除性别、血液LPS、CRP、WBC等差异性指标的影响后,粪便LPS浓度依然是一个有意义的藏族CHD风险因子。但因藏族人群住院冠心病患者较少、样本量小、未考虑他汀类等药物应用的影响而使本研究具有一定的局限性。藏族肠源性LPS浓度与 CHD 之间的关系及机制仍有待于进一步研究。