我国一线城市FDI区位选择影响因素分析

陈源威

[提要] FDI一直是考量一个国家或地区经济开放水平的重要因素之一,为了探究FDI在一些较为发达的城市和地区区位分布的影响因素,本文选取我国4个一线城市:北京、上海、广州和深圳为研究对象,结合动态面板数据和截面数据,分地区建立5个AR模型,通过实证研究和分析,发现市场规模和集聚效应是普遍影响FDI进入的重要因素,而各个城市对FDI的吸引力强弱在不同的因素上又有个性化的差异,比如FDI更注重北京的人才资本和产业结构、上海的市场规模、广州的集聚效应和深圳的对外开放度和市场自由度。因此,基于实证研究结果和各个城市现有条件,提出相应的政策建议。

关键词:FDI;一线城市;区位选择;AR模型

中图分类号:F12 文献标识码:A

收录日期:2020年7月11日

改革开放以来,随着我国“引进来”战略的不断发展,外商直接投资(Foreign Direct Investment,FDI)在我国的经济发展中扮演着日趋重要的角色,甚至影响到一个地区的经济结构、产业结构和该地区的持续竞争力,因此国内对FDI的区位选择的研究成果也日益丰富,探究各种区位因素对吸引FDI的影响程度,为地区后续改善投资环境提供指导,提高地区的竞争力,具有一定的现实意义。

一、文献综述

对于FDI的早期研究,可以追溯到海默于1976年提出的垄断优势理论(产业组织理论),该理论认为FDI倾向于流向与目前投资环境存在差异的国外市场,例如拥有发达银行系统和资本市场的国家,或者资本所在国(企业)相对于其有技术、知识等优势的国家市场。而目前关于FDI区位选择理论的研究中,大多参考了邓宁于1979年提出的国际生产折衷理论(OIL理论),该理论综合了贝克尔卡森的内部优势论、海默的垄断优势论和沃宁的区位优势理论,认为企业对外直接投资取决于三个重要因素:(1)企业的所有权优势(拥有外国企业所没有的资产,包括有形资产和技术等无形资产);(2)内部化优势(将所有权优势内部化,通过内部化的形式转移资产);(3)东道国的区位优势。这三个优势决定了东道国的直接投资企业的行业、类型和地理上的分布等。

至于对中国国内的FDI区域选择的研究,比较早的研究出现在20世纪90年代左右,鲁明泓(1999)从对税率的分析中认为制度因素比经济因素或者硬环境对于吸引FDI更为重要,同时也需要政府花更多的时间和精力;将心英(2004)基于东道国和投资主体两个内生变量的国际直接投资区位选择综合动因论的基础内涵,认为国际直接投资区位选择是跨国公司与东道国之间的正和博弈,利益原则是双方经济往来和合作的基础,FDI区位选择最终取决于东道国引资目标和投资主体目标的吻合程度。

后续的研究中,一部分学者着重把我国东、中、西部的FDI差异进行比较,通过对比探究我国的FDI分布差异及对应地區的区位条件。其中,郭鹏辉、吴琳、钱争鸣(2009)通过建立全国、东部、中部和西部的动态面板模型分析得出集聚效应已经成为影响FDI区位选择的重要因素,东部地区吸引了较多的FDI,同时产业结构的因素影响显著,并以市场导向型为主的制造业为主要部门,为的是满足东道国市场需求,而中西部要扩大FDI规模就要加快基础设施(交通网络)的建设;聂名华(2013)通过比较我国东中西部FDI利用的绝对差异和相对差异两个方面,指出东部地区均占有绝对的优势,同时运用了FDI业绩指标对三地FDI利用的质量和效率进行了比较,认为中西部的发展相对于东部来说差距还较大,关于投资区位差异性的成因他们还进行了理论层面的分析,认为有集聚经济因素、政策因素、市场因素、成本因素、产业极差因素、人力资本因素和地理因素;王立平、吴瑶(2018)认为,在我国,FDI逐渐由成本导向型转向技术导向型和市场导向型,人力资本和基础设施是吸引FDI流入的重要因素,科技创新的吸引作用逐步凸显;东部对外开放的比较优势、中部的能源效率优势和西部的劳动力成本优势逐渐减弱。

此外,还有一些学者对于东部地区和中西部地区(内陆地区)的FDI现状以及区位因素分别进行了研究,根据两大地区不同的发展状况,各自提出了针对性的政策建议。其中,关于东部地区的研究当中,常建坤、李杏(2006)运用对数多元回归模型对东部地区12个省市进行了时空变化上的分析,认为人均收入水平、教育水平、集聚效应、工资成本和GDP是影响FDI在我国东部地区区位选择的主要因素,同时在东部地区,交通状况和土地成本对FDI的影响不显著,因此政府应该鼓励科技创新、积极发挥集聚效应和不断提高劳动生产率;于小媛(2007)通过将东部12个省市的数据进行横向和纵向对比,认为人均收入水平、教育水平、集聚效应、工资成本、国内生产总值和政策制度的优惠程度均会对FDI的吸引产生影响,因此要加强科技创新、发挥集聚效应以及不断提高劳动生产率。关于内陆地区的研究中,Luo,Louis Brennan等(2008)通过收集中国98个内陆城市的面板数据建立对数线性回归模型,分析得出自然资源与FDI呈现负相关,与预期不符,存在“资源诅咒”的情况,应该注意打击腐败,确保资源的收入可以合理运用到人力资本、寻求贸易等方面上;同时,内陆的低价劳动力也不足以成为吸引FDI的因素,因为中国大多数FDI属于市场导向型,寻求高价值活动,因此更注重拥有广阔的市场。

除了分东西部地区进行研究以外,还有部分学者把研究层面放到了省级的数据对比上,更细化地从各个省份的区位现状和FDI规模进行分析,探究各种区位因素对吸引FDI的影响。其中,郭璟坤(2017)通过采集整编了2013年全国31个省市、自治区的数据,对市场因素(经济发展水平、贸易壁垒、人口数量)和成本因素(风险成本、经营成本)两大方面进行多元回归模型建立进行分析,认为近年来政策因素和外资工业企业个数对FDI的影响较为显著;贾启会和王珏(2015)通过将制度环境和FDI参数化,选用2005~2015的省级面板数据为样本,运用系统GMM方法实证检验制度环境对FDI质量提升的影响,认为两者存在正相关的关系,应该对FDI投资规模实行等级化优惠制度,同时要注重FDI的溢出效应,注重对投资项目的系统性评估;张红伟和陈伟国(2007)通过采用全国29个省市区1985~2004年的面板数据进行模型构建,认为中国的外资主体主要目的为占领中国市场,即市场导向型,而政策优惠一直是吸引外资的重要动力,长期来看效应没有减弱,但城市化进程对吸引外资存在阻碍作用。

也有部分学者不对国内的FDI进行区域比较,而是把整个国内的FDI作为研究对象,着重研究了我国国内的FDI的时空演变,其中肖刚(2015)采用地理集中度指数、泰尔指数和传统与空间的马尔可夫链相结合的分析方法,从时间、空间和地理空间性视角进行分析,认为中国外商直接投资区位空间分布呈现由高度集中向渐进式转移扩展的发展态势,并且呈现出较强的高水平和低水平趋同,区域FDI的发展水平差距越小,发生转移的概率就越大,反之概率越小;胡志强、苗长虹、华明芳、刘丽(2018)用基尼系數、中心分析、空间自相关分析、影响因素与面板回归模型等方式分析出中国,FDI时空格局特征:(1)时序变化:总量波动上升,结构不断优化;(2)空间格局总体态势:由集中、集聚趋向均衡、分散。重心特征:呈现“北进西移”,“北进”速度快于“西移”。空间分布特征:东部高度集中,内陆地区发展较快。空间集聚特征:外资高值集聚区向北推进,低值集聚区向西南收缩。

综上所述,目前来看对于我国国内的FDI区位选择的研究成果已经比较丰富,并得出了许多重要的结论。不过大部分现有的研究主要在对比国内总量与东、西部地区等较大地域范围的总体差距或者基于省际差距进行研究,而且对比的区域间经济等方面差异较大。对于城市层面的FDI区位研究还有较大的空间。

因此,本文将基于城市层面的时间序列数据,把比较的重点放在我国的4个一线城市:北京、上海、广州和深圳,通过分析在经济发达、制度体系较完善的城市內FDI的时空演变过程,来研究各方面的区位因素到底会对FDI产生什么样的影响,并基于此给出一些政策建议。

二、模型的变量设定及数据来源

通过阅读一定量的相关研究文献,综合上述文献中对关于FDI的影响因素的分析结果以及指标数据的可得性,本文决定把以下关于FDI的影响因素作为这次的研究对象。(表1)

(一)市场规模。市场规模在很大程度上反映了一个地区经济的发展程度,一般而言市场规模越大的地方经济越发达。郭鹏辉、吴琳、钱争鸣(2009)等学者就在研究中指出中国的FDI以市场导向型为主。因此,理论上当地市场规模越大,对FDI的吸引力也越强。本文用GDP代表该城市的市场规模。

(二)教育水平。教育水平和人才资本在一定程度上体现了该地区的劳动力素质和科技能力,过往的研究文献中大都认为中国的FDI已经逐渐从劳动力密集型向资本密集型和技术密集型转变,对有一定知识技能的人才需求越来越大,因此初步判断教育水平与FDI的规模呈现正相关。本文用普通本专科校在读学生人数代表教育水平。

(三)产业结构。一般而言,在第三产业较为发达的地区,整体的市场环境更为成熟,能为外资企业提供完备的技术和配套的服务等支持,有利于为该地区带来产业集聚的效果。因此,通常用第三产业的发展程度来衡量一个地区的产业结构水平。本文用第三产业占GDP的比重来衡量当地第三产业的发展水平。

(四)集聚效应。跨国公司在进入一个新市场前,一般对当地的制度环境、市场、经济和文化等方面都缺乏全面的了解,为了规避潜在的风险,过往的外资企业在该地的投资规模就成了很重要的参考指标,在外商直接投资较为集中的地区,可以给潜在的外资一个积极的信号,形成“示范效应”,增强其投资的信心,进而使集聚效应的外部性不断加强。因此,本文采用前一期的FDI水平来衡量地区的集聚效应。

(五)对外开放度。一个地区的对外开放水平越高,理论上来说经济发展水平越高,与国际市场越密切,市场更有活力、包容性更强,并且经济运行的方式更接近于国际通用的规则,外资企业进入后可以更快地融入当地市场,因此FDI理论上会更倾向于流入对外开放度更高的城市。本文利用进出口总额占GDP的比重来衡量地区的对外开放度。

(六)市场自由度。根据过往的文献可知,市场自由度也是外商对一个地区进行投资的重要参考因素,市场自由度越高的地方政府干预的力度越小,对于市场而言市场机制越能发挥作用,各要素之间的流动更加自由,有利于企业更好地预见各种决策对企业的后续影响。关于市场自由度的衡量指标也有很多种,考虑到时效性和数据可得性的问题,本文采用了胡志强等(2018)在其研究中用过的“地方政府的财政支出占GDP比重”这一指标来代表市场自由度。

本文采用了2009~2018年北京、上海、广州和深圳的动态面板数据,原始数据主要整理自2008~2018年的《中国统计年鉴》和各个城市的统计年鉴,部分缺失的数据通过数据库“国研网”搜寻并补全。其中,用实际利用的外商直接投资额来代表外商直接投资。同时,由于收集到的外商直接投资额和大部分的进出口总额的数据是以美元计价,因此通过采用当年人民币兑美元的中间收盘价将美元换算成了人民币。而关于变量出现的比例数据,通过原始数据收集后再处理得到。

三、模型构建与实证分析

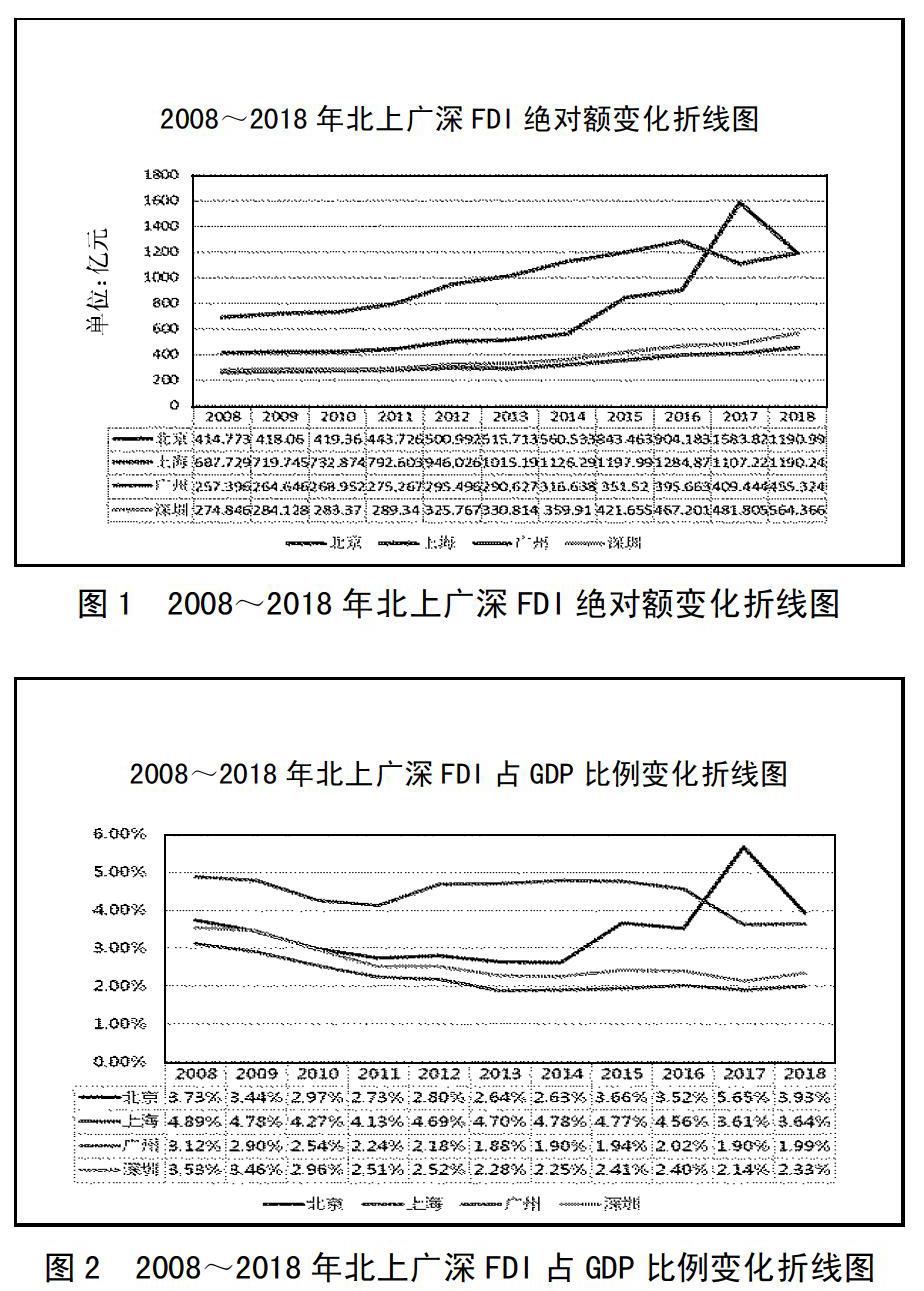

在建立模型之前,我们需要先对北上广深2008~2018年FDI的时间演变进行一个比较,对城市的基本情况有个初步的了解,以配合后续的计量分析,得出一个综合城市情况和计量结果的定性分析。图1是分别通过各城市FDI绝对额和FDI占GDP的比例情况进行绘制的折线图。(图1)

从图中我们可以明显看出,北上广深在这十年间的FDI整体上都呈现出上升的趋势,其中广州和深圳基本上逐年上升,增长态势更加平稳。但从基数来看,北京和上海的FDI绝对额显著大于广州和深圳,同时前两者的增长速度在大部分年份也较后两者快,广州和深圳的增长较为平缓,自2014年开始被北京拉开了较大的差距。2017年北京的FDI迎来高峰超越了上海,但在2018年开始回落,基本与上海持平。可见,虽然同为一线城市,但在FDI绝对额的指标上差距较大,初步可以判断主要是各个城市之间的地区生产总值存在差异,因此需要再建立一个关于FDI和GDP之间的比例关系折线图。(图2)

从图2中可以看出,跟FDI绝对额呈现出的整体上升的趋势相反,除了北京以外,其他三个城市均呈现出下降的趋势。其中,上海从2008年起FDI占GDP的比重显著大于其他三个城市,在之后的十年间大体稳定,略有下降,其中在2016年被北京超越。北京、广州和深圳FDI占GDP的比重在2008年的时候差距不大,但从2014年开始北京FDI的比重迅速上升,与广州和深圳开始拉开了较大的差距,在2018年虽然有所回落,但所占的比重仍然是第一。该表反映出的结果与我们日常的经验和认识存在着一定的偏差。上海是我国经济发展水平最高的城市,相應的经济开放度与包容度较强,所以FDI的占比也相应较高,这与表中反映的结果大体吻合。而在过去很长时间,广州被认为是我国重要的贸易中心,对外开放的历史悠久,理应经济开放程度较强,但FDI的比重却是四个城市中最低。相反,北京作为我国首都,是国有经济最为发达的城市之一,FDI的比重不仅迅猛增长,还超越了上海。因此,基本可以确定,这是许多区位因素综合作用的结果。下面将对我们选取的变量代表的区位因素建立模型,进行进一步的计量分析。

本文采用对数形式来构建AR模型,得到的模型如下:

其中,i代表地区,t代表年份,总体模型中采用的是建立动态面板数据回归模型的形式,其他单个城市的模型则是截面自回归模型,通过Eviews 10.0进行模型构建,由于北上广深只有四个截面,数据截面较小,所以总体模型的动态面板数据无法使用GMM的估计方法,而选用了LS的估计方法,基于固定效应模型,因为截面少于变量,所以采用了cross-section SUR的加权方式得到的分析结果,如表2所示。(表2)

从表2的分析结果可以看出,在总体的模型当中,我国一线城市的市场规模、集聚效应与FDI呈现出明显的正相关关系,人力资本、对外开放度和市场参与度与FDI呈现出明显的负相关关系,产业结构与FDI呈现出正相关关系,但关系并不显著。经过计量分析,假设中的6个解释变量的预期方向有4个得到了验证,下面将对每个解释变量进行分析。

(一)市场规模。由表2可以看出,代表市场规模的地区生产总值在总体、北京和上海的模型中与FDI的正相关关系均较为显著,在广州的模型中为正相关关系但不显著,而在深圳的模型中呈现出显著的负相关关系。北京的市场规模作用明显高于其他地区。北京作为唯一一个北方的一线城市和我国的首都,是很多外资企业进入我国投资的重要选择,依托北京的市场,对周边地区进行辐射,对在整个北方地区占领市场份额都有重要的战略意义。而虽然深圳和广州同属一线城市,但是由于在经济体量上跟北京和上海相比没有优势,同时由于地理位置的相近,市场规模的辐射范围还存在重叠,在一定程度上削弱了辐射效应,因此选择进入广州和深圳的FDI一般更看重的是其在其他方面的优势。

(二)人力资本。人力资本在总体模型中呈现出与FDI负相关的关系,这与我们构建模型前的预期不符,且不适用于上海、广州和深圳的模型当中。结合现实情况可以认为,我国的一线城市人才流动比较大,比较多应届生毕业后会选择回原户口所在地工作,同时相当一部分其他地区的高校毕业生会选择前往就近的一线城市就业,因此整体上该指标代表性不强,与现实的误差比较大。从更具体的层面来看,广州的普通本专科学生虽然最多,但北京和上海的名校密度更大,人才质量相对而言更高,深圳虽然普通本专科学生最少,但人才引入政策有更大优势,且城市发展速度快,吸引了很多外地特别是广州地区的高校应届生,因此上述情况导致了计量结果与预期的偏差。

(三)产业结构。产业结构与FDI的关系跟预期一样正相关,但是不显著。该解释变量只在北京的模型中体现了较显著的正相关。说明第三产业发达虽然有助于改善投资环境,为外资企业入驻提供高质量的供应链、金融等配套服务硬件,但是在一线城市,相关的配套产业普遍比较完善,因此产业结构不是FDI进入该城市市场的主要考虑因素。

(四)集聚效应。由表2可知集聚效应基本上都表现出了比较显著的正相关关系。说明集聚效应仍然是FDI进入前最重要的考虑因素之一。其中,在深圳集聚效应对FDI的影响显著高于其他城市,说明深圳作为一个比较新兴的城市,原有的FDI绝对量也不及其他城市,外资企业对该城市的发展和投资环境缺乏一定的了解,因此原有的FDI规模成了外资进入一个很重要的参考因素,以此来考量深圳对FDI的吸引力和相关的投资环境。

(五)对外开放度。进出口总额对于FDI在四个城市中均起到正相关的作用,说明FDI进入前也把一个地区的市场对外开放度作为考量因素之一,但是在总体模型中对外开放度的估计参数为负数,上海和广州中该变量参数也不显著,说明近年来进入我国的FDI,特别是一线城市的FDI还是以市场导向型为主,首要目的是抢占我国的市场份额,因此对外开放度相较而言,成了一个相对次要的区位因素。

(六)市场自由度。在总体的模型中,政府参与程度与FDI的引入呈现出显著的负相关关系,说明FDI整体还是倾向于进入政府参与度相对较低的市场,市场自由度越高,越有利于外资企业根据市场情况自主的安排生产决策,一般政府参与度过高的市场,由于政策的不连续等风险较高,市场的不可预见性较强,不利于企业制定长远的计划。但政府参与度在北京和深圳的模型中呈现出正相关,可见北京作为我国的政治中心,地方政府的公信力也相应较强,选择进入北京的FDI恰恰是为了第一时间获取政策信息的变化,而深圳作为经济特区,本身有较高的市场自由度,同时地方财政相对来说独立,关于政策风险方面外商对深圳比较有信心,因此北京和深圳的FDI对政府的市场参与度相对不太敏感。

综合来看,FDI选择进入我国一线城市时更看重的是一线城市市场规模足够大,集聚效应显著、产业结构较合理且市场自由度较高。而在各个一线城市的FDI,选择时更看重的区位因素又存在着一些差异:在北京,由实证分析可以看出,FDI看重市场规模、产业结构、人才资本、对外开放度等四个指标综合作用的结果;在上海,FDI更看重的是上海作为中国经济中心的市场规模以及长期积累下来的集聚效应;而广州作为一个老牌的一线城市,虽然是我国最早对外贸易的城市之一,但由于综合竞争力相对于北京、上海没有那么强,因此FDI更看重其集聚效应;深圳作为一个新兴的一线城市,其在过去十年发展较迅速,但是与北上广相比仍然存在一定差距,所以FDI进入时仍要考虑较多的因素,集聚效应和对外开放度是两个FDI进入深圳前要考虑的主要因素。

四、分析结论与政策建议

第一,和大多数过往已有研究的地区一样,我国一线城市对FDI的主要吸引力还是来自于市场规模。北京和上海作为我国经济体量最大的两座城市,吸引的FDI规模也显著高于广州和深圳,因此北京和上海吸引FDI在这方面具有长远的优势。不过随着“一带一路”和粤港澳大湾区战略推进,广州和深圳已经成为了重要的枢纽城市和湾区经济的核心引擎,市场的发展潜力还很巨大,因此广深应该抓住政策机遇,进一步推动经济增长,扩大市场规模,稳固广深作为华南经济中心和科技中心的地位。

第二,虽然人力资本的作用在模型中只显示了北京具有较显著的作用,但是结合现实情况来看,近年进入我国的FDI已經以技术密集型和资本密集型为主,改革开放初期进入深圳和广州等地区的“三来一补”外资企业也逐渐外迁到东莞、佛山等地区,一方面对外形成了FDI的空间溢出效应,另一方面也在客观上促进了该地区的产业结构升级。因此,对劳动力的素质需求也持续提高,在这方面深圳虽然人才吸引政策力度强,但是本土培养人才基数过小,教育事业方面与城市发展速度不匹配,不利于城市的长远发展和满足吸引FDI的持续需求,因此需要大力发展本土的高等教育。

第三,产业结构也在模型中被证实了是FDI进入我国一线城市的区位因素之一,一般而言第三次产业在产业结构中占比越高,说明该地区的经济发展越成熟。而北京、上海、广州和深圳作为我国经济最发达的城市,过去十年第三次产业占地区生产总值的比重均达到了50%以上,有着相对完善的第三次产业链。而在后续的产业结构调整中,不仅要继续关注第三次产业的发展水平,还要注重更细化的行业发展,重点关注银行业、物流业甚至是餐饮等服务业的发展态势,为FDI从生产、交易到员工的食宿安排上提供全面、高水平的配套措施和技术、资金支持。

第四,关于集聚效应,不管是先前对其他地区的研究,还是在本次研究的模型中,都体现了极其重要的作用。比起企业在该地区后续发展的其他各种经济和硬件条件,能让FDI更直观地观察到一个地区中外资发展情况的便是眼前进入的门槛以及过往FDI的发展状况。过往的FDI企业在该城市良好的发展可以起到很好的示范和激励作用。因此,北上广深四个一线城市在吸引FDI的政策方面都应该把重心放在对既有的外资企业的扶持上,特别是在深圳和广州这两个其他区位条件相对优势较小的城市,在吸引新外资进入的同时,还要鼓励现有外资企业在本地区做强、做大。双管齐下,是在同一时间段内扩大外资集聚效应的较为高效率的做法。

第五,根据已有的研究可以看出,中国的FDI从过去的成本导向型和出口导向型向技术导向型和市场导向型转变,特别是在北上广深这样的一线城市,模型中进出口总额的参数结果整体上也验证了该转变的倾向,市场导向型的FDI目标市场主要是所在地及其辐射地区的市场,对对外开放度相对而言不太敏感。但对于深圳市,上面提到过其市场规模不占优势,整体上也以外向型经济为主,所以对外开放度的影响仍然较为显著,所以应该充分发挥其毗邻香港、海空运输网络发达等优势,建设完善好宝安机场和盐田港等全国或国际性的交通运输平台,继续把香港资本作为主要的FDI来源,通过加强对外合作来提高FDI的质量和水平。

第六,政府的市场参与度是个比较特殊的问题。整体来看,FDI还是倾向于进入政府参与度较低、市场自由度较高的地区。但从模型来看,这并非绝对的结论,比如北京和深圳的政府参与度就与FDI形成了比较显著的正相关关系,这应该与更进一步的政府公信力、政策绩效和财政支出方向有关。因此,综合来看,政府的市场参与度不仅要控制在合理水平,更要注重质量,注重区域投资环境的建设与管理,合理、健康地引导市场的发展。

主要参考文献:

[1]Stephen Herbert.Hymer.The International Operations of National Firms:A Study of Direct Foreign Investment[J].Journal of International Management,1976.1.1.

[2]John H Dunning.Explaining Changing Pattern of International Production:In Defense of the Eclectic Theory[J].Oxford Bulletin of Economics & Statistics,1979.11.1.

[3]鲁明泓.制度因素与国际直接投资区位分布:一项实证研究[J].经济研究,1999(07).

[4]江心英.国际直接投资区位选择综合动因假说[J].国际投资与跨国经营,2004(06).

[5]郭鹏辉,吴琳,钱争鸣.我国FDI区位分布影响因素的动态面板数据模型分析[J].商业经济与管理,2009(04).

[6]聂名华.中国外商直接投资区位差异性与优化配置[J].商业经济与管理,2013(10).

[7]王立平,吴瑶.时空视角下FDI区位选择的差异研究——来自省际空间面板数据EBA模型的经验证据[J].金融与经济,2018(10).

[8]常建坤,李杏.外商直接投资区位选择的影响因素分析[J].山西财经大学学报,2006(05).

[9]于小媛.外商直接投资区位分布及影响因素分析——以我国东南沿海地区为例[J].理论探索,2007(04).

[10]Laijun Luo,Louis Brennan,Chang Liu,Yuze Luo.Factors Influencing FDI Location Choice in Chinas Inland Areas[J].China & World Economy,2008.

[11]郭璟坤.外商在我国直接投资的区位选择分析[J].中国包装,2017(03).

[12]贾启会,王珏.我国的制度环境对FDI质量影响的区域差异性研究[J].时代金融,2019(01).

[13]张红伟,陈伟国.FDI 在中国的区位决策因素分析与实证研究[J].四川大学学报,2007(01).

[14]肖刚.中国外商直接投资区位分布的时空格局演变[J].当代财经,2015(10).

[15]胡志强,苗长虹,华明芳,刘丽.中国外商投资区位选择的时间格局与影响因素[J].人文地理,2018(05).

[16]王冰玉,樊瑞鹏,王选华.FDI厂商区位决策的制度诱因考量[J].商业经济研究,2015(12).

[17]杨晔.外商在华直接投资区位选择的实证研究[J].科技管理研究,2007(01).

[18]查媛,韩炜.对FDI在我国区位选择影响因素的实证研究[J].商场现代化,2005(29).

[19]陆建新.区位政策环境差异对FDI决策的影响[J].上海经济研究,2002(09).

[20]谭晶荣,周英豪.影响FDI区位选择的因素分析[J].商业研究,2005(20).

[21]王欣阳.影响FDI区位选择的因素分析[J].特区经济,2006(01).

[22]邵挺.经济地理与外资企业的区位选择[J].经济管理,2010(06).

[23]付红,徐田柏.基于集聚视角的FDI区位影响因素实证研究[J].财会通讯,2012(09).

[24]赵伟,向永辉.区位优势、集聚经济和中国地区间FDI竞争[J].浙江大学学报,2012(06).

[25]杨东伟,窦祥胜.中国利用FDI地区差异的实证分析[J].工业技术经济,2010(05).