中国国家博物馆藏杨绛捐赠张之洞相关文物来源考

傅琳

摘 要:中国国家博物馆藏杨绛捐赠张之洞相关文物与张之洞、陈寅恪等相关文人的族谱、年谱、诗文集等相关史料,以及与之交往相关的后辈学人信函和回忆散文,都说明钱锺书和张遵骝两位先生的交往密切,友谊深厚。

关键词:钱锺书;张遵骝;张之洞;陈寅恪

自2014年8月伊始,杨绛先生经过精心整理,将毕生所藏菁华分六批捐赠给中国国家博物馆(下文简称国博),共250余件(套)。这批文物包括名人字画、册页、遗墨、手迹、碑帖、印章、书籍、手稿等,年代久远,类别丰富。笔者在整理过程中发现,这批文物有五分之一与张之洞及其族人相关,这在国博近现代名人相关收藏方面实属罕见。钱锺书、杨绛这对学术伉俪为何会有如此多与张氏家族相关的藏品呢?

一、由钤印引起的对张氏家族及其姻亲的关注

编目整理时,一本光绪二年(1876年)张之洞撰《书目答问(附国朝著述姓名)》扉页钤印引起了笔者的注意。阳文篆体“张遵骝”,印下圆珠笔行书写“赠”。无独有偶,张之洞著《輶轩语》目录页也有同样的印痕和字迹。张遵骝与张之洞是何关系?又缘何将书赠给钱锺书杨绛夫妇?

张遵骝(1916—1992),字公逸,祖籍河北南皮,生于北京,1940年毕业于西南联合大学哲学系,“在校时即师从钱穆先生治中国史学,并私淑陈寅恪、熊十力诸大师”[1];先后在华西大学、成都金陵大学讲授哲学,1948年在复旦大学中文系任副教授,1953年在中国科学院历史研究所第三所(近代史所)任副研究员,曾参加范文澜《中国通史》隋唐部分的写作。其学识和功底得到史学界同行公认,著有《遵骝钞稿集》。

根据张氏族谱所查,张遵骝之父张厚琬(1886—?),字忠荪,是张权第三子,出继张之洞次子张仁颋为嗣子。

张权(1859—1930),张之洞长子,字君立,号圣可,晚号柳卿、孙卿,光绪辛卯科举人、戊戌科进士,驻美公使馆参赞兼留美学生监督,礼部郎中,外务部丞参上行走,候补四品京堂,诰受资政大夫二品衔。

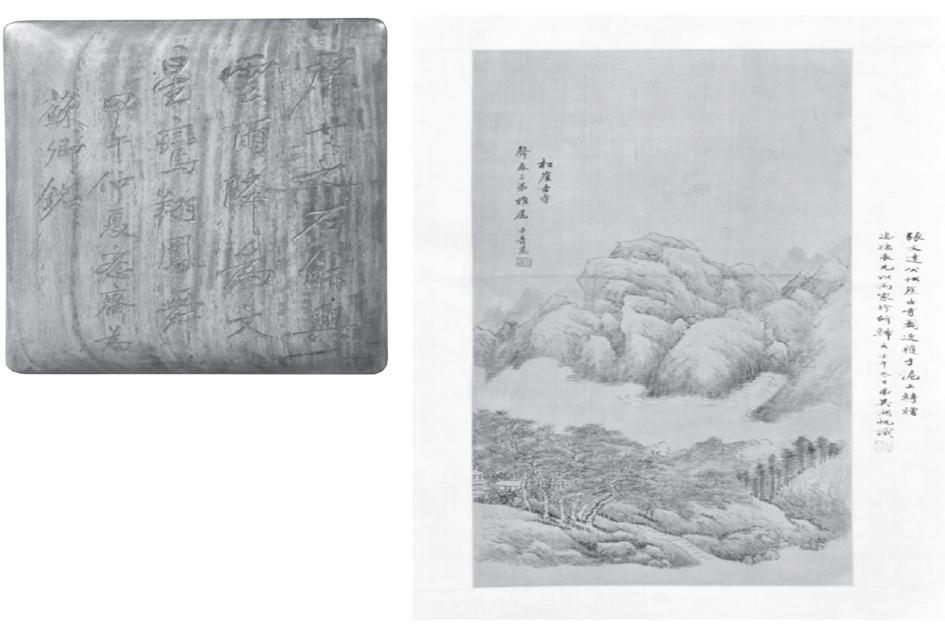

由此可知,张遵骝乃张之洞曾孙,因此其张氏相关遗物乃家族传承,不足为奇。经查,钱锺书常用的一方端砚也与张家密切相关,因砚台盒盖刻有“肤寸之石能兴云雨降为文星鸾翔凤舞,甲午仲夏为苏卿铭”,钤印客斋。吴大澂(1835—1902),别号客斋,清著名金石考古学家。张仁颋(1871—1895),字苏卿,配吴氏(1874—?),即湖南巡抚吴大澂女。可见,该砚为吴大澂1894年赠其女婿张仁颋。张与原配吴氏因无子嗣,故后该砚经其嗣子张厚琬传给其孙张遵骝。另有吴大澂之孙吴湖帆(1894—1968)收藏张之洞堂兄张之万《松崖古寺图》也在杨绛捐赠这批文物之列。此图右侧有两行手书墨迹,为吴湖帆题识:“张文达公松崖古寺图近获于沪上,转赠忠孙表兄以为家珍索归云 壬午冬日弟吴湖帆识”,钤印倩庵。其中“忠孙”即张遵骝之尊人张厚琬。

无独有偶,另有一件吴湖帆折扇正面题云:“学米欤,学高与,画禅室湘碧居,余亦不自知所从识者当有所论。甲戌秋公逸表侄索画似之吴湖帆作于双爵宦”;反面有云:“青山非不佳,未解留侬住。赤脚踏沧浪,为爱清溪故。朝来山鸟啼,劝上山高处。我意不关渠,自要寻兰去。稼轩词书为公逸贤侄 吴湖帆”。公逸,即张遵骝的字。值得注意的是,折扇正面画末,有两行熟悉的圆珠笔字迹:“谨转赠默存、季康先生赏玩”,钤印:遵骝,一九八二年春。印痕与广东张求会教授2006年于《收藏拍卖》发表的一篇文章考证的印痕如出一辙。“该印仿的是战国古玺,水平尚可,印文应是‘遵骝二字。但二字不是很规范,古玺文字中无此二字,是以小篆杂凑而成。‘遵字无疑义。‘骝字左为‘马的大篆,右上为‘卯,下当是‘田,故定为‘骝字。”[2]默存为钱锺书字,季康为杨绛的名。由此可证,这几件文物为张遵骝收藏,赠予钱锺书杨绛夫妇无二了。

二、张遵骝与钱锺书杨绛夫妇的关系

张遵骝与钱锺书,交集在两人都共事于中国科学院哲学社会科学部(后改中国社会科学院)。关于二人交往如何,当事人留存史料仅有钱锺书1973年给《个山遗集》作跋时介绍这位友人的文字:

吾友張君公逸遵騮,與吾同患氣疾,相憐甚而相見不數數。然見必劇談,雖傷氣,無所恤也。君博究明人載籍,又具史識,蒐羅而能貫串焉。余聞言輒絕倒,改易耳目,開拓心胸,亦渾忘其傷氣矣。一日問余曰:“明末有奇女子劉淑,倘知之乎?”曰:“不知也。”曰:“劉名掛君鄉孫靜菴《明遺民錄》中,其書君先人嘗序之。”因出示此集,蓋雖六十年間一再印行,而若存若亡,去湮沒無幾爾。古來不乏才媛以詞章名世,呂溫詩所謂“自言才藝是天真,不服丈夫勝婦人”也。然集眾千人,轉戰數縣,提一旅以赴國難,而餘事為詩,情韻不匱,則劉殆絕類離倫者乎!劉序康雪菴夫人詩,自道有“伯夷、靈均之志”。公逸以意逆志,鈎玄抉隱,玩風花月露之詞,得陵谷海桑之旨。參之史,而其詩愈重矣。抑余嘗見陳際泰《已吾集》中《鄒光含詩稿序》稱鄒“兼文武之道,李易安不足比,非但一世之雌,固一世之雄”;劉廷鑾《風人詩話》記鄒於崇禎末“詣京師,言兵於通政司,未即上。”是亦兼資文武之奇女子,與劉淑並世同鄉。其詩稿倘尚流傳天壤間耶?書《个山集》後,并以此叩吾公逸云。[3]

“1952年全國院系调整,钱锺书杨绛夫妇两人同被调任文学研究所外文组研究员,文研所编制,工资属新北大,1956年正式划归中国科学院哲学社会科学部。”[4]钱锺书与张遵骝二人虽为同事,但供职于社科院(学部)不同所,因“同患气疾”而惺惺相惜,“相怜甚而相见不数数”,君子之交淡如水,“然见必剧谈,虽伤气,无所恤也。”据张遵骝王宪钿夫妇常交游的一晚辈李大兴回忆,1971年初见张先生年55周岁,“却脸色灰白,形容枯槁。因抗战胜利后西南联大解散,乘船从大后方赴沪途中患的哮喘,虽已患病二十多年,若无‘文革‘干校对身心折腾大概不至于此……他常十分痛苦地咳嗽,他的手白得似乎透明,他的皮肤很细腻但失去光泽,他的目光柔和但时不时露出一点闪烁和惊惶。他说话深思熟虑小心翼翼,谦和到几乎谦卑”[5]。世人只知张遵骝对隋唐佛教颇有建树,其所编制的《隋唐五代佛教大事年表》,其材料收集多达39种之多,文献价值很高,然钱锺书先生对其了解更甚,“君博究明人载籍,又具史识,搜罗而能贯串焉。余闻言辄绝倒,改易耳目,开拓心胸,亦浑忘其伤气矣。”可见张先生对明史研究颇有造诣,连钱先生都叹为观止。只可惜张先生平素低调,鲜有著述,去世后遗孀王宪钿先生整理其作品也非本人撰写而仅手抄先人论述之《遵骝稿钞集》,后记中专门提到并致谢“原稿在选辑过程中曾得到钱锺书先生热情关注”[6]。这已实属难得,彼时1994年钱锺书先生“身体逐渐衰颓……自称‘多病意倦”[7]。据钱之俊先生研究[8],“文革”开始后,钱锺书先生历经批斗、下放干校、打架、“逃亡”等诸多不幸,加之老年人常病,身体每况愈下。哮喘、肺气肿、喉炎等都成了老毛病,睡眠也不是很好,后期还患有高血压、白内障、前列腺疾病等。每年最难度的是入伏之后的月余,以及立冬之前暖气没来的两周。每次一得感冒,必然引起哮喘,要半月二十天才缓过劲来。其一生为哮喘一疾所困,曾自言:“哮喘乃终身之患,但求所谓稍得喘息,俾苟延残喘,已为大幸。”[9]最厉害的一次发生在1974年1月,那次哮喘大发,曾一度呼吸困难,差点送命,幸亏抢救及时,也病足八月余。后来钱在给朋友的信中说:“前冬患喘疾,一病几殆。经年将息,虽渐见恢复,而精力锐减,衰象日著,桑榆日薄,无非苟延度日而已。”[10]约上世纪80年代末,钱先生又患白内障,看书、写字都有不便:“又患白内障,不甚看书,遑论写作”[11]。他又因患前列腺疾病,常常起夜,睡眠很差。其他除了哮喘疾病、高血压等老毛病,在年逾八十之后,钱先生还接受了几次大手术。1993年第一次动手术,取出输尿管中的肿瘤,割去一肾;1994年动手术割除膀胱癌,手术虽成功,但肾功能急性衰竭,经过抢救,病情才逐渐平稳。如此危难之际还记挂友人身后辑作,多次询问并修改提出可靠意见,可见钱、张两位先生友谊着实深厚。

除了在学问上的相互认可,钱、张两位先生在性格方面也颇为投契。钱锺书的“痴气”,杨绛先生曾多次描述,世人耳熟能详。然鲜有资料存世的张遵骝先生,也不乏文人风骨。牟宗三先生在其《五十自述》曾多处提到张先生,其中重要评价为:“遵骝,张文襄公之曾孙,广交游,美风仪,慷慨好义,彬彬有礼。家国天下之意识特强,好善乐施唯恐不及,恶恶则疾首痛心。”[12]具体而言,抗战初期,牟氏在昆明“谋事无成”,“无职业,租一小屋居住,生活费全由遵骝担负”。七七事变后,牟“至长沙。常与其父忠荪先生叙谈。彼时北大清华已迁衡山。遵骝随校从读……其实吾毫无办法,惟赖遵骝资助耳。遵骝亦不充裕,寄居其姑丈家。”[13]患难之间见真情,牟怕连累朋友,心中不忍,“彼之经济并不充裕,彼为吾奔走着急,而不露声色,吾虽不漏声色而受之,吾心中尤不能无隐痛。……暑过秋至,遵骝须返沪一行。吾送之车站。彼即留下七八十元,并谓若有所需,可向其姑丈相借,吾即颔而受之”[14]。遵骝先生好善乐施、微言大义之性格由此可见一斑。

钱张两位先生的交往之深从他人论述中也可管窥一二。经范旭仑先生《钱缝里》[15]一文研究,“蒋天枢在《陈寅恪先生编年事辑》里向‘钱默存、张公逸两先生致谢。钱先生1980年1月20日复夏志清函亦提到‘我正受人恳托,审看一部《陈寅恪先生编年纪事》稿。材料甚富,而文字纠绕冗长。作者系七十八岁的老教授(陈氏学生),爱敬师门之心甚真挚,我推辞不得,只好为他修改。”其推测张遵骝可能是居间者,但并无例证。钱锺书信中提到的《陈寅恪先生编年纪事》书稿,1981年出版时名为《陈寅恪先生编年事辑》,书前刊有蒋天枢先生写的“题识”,在最后蒋天枢记:“拙稿承钱默存、张公逸两先生暨家属及先生的助教黄萱慧予以指正阙失,藉免愆尤,谨致谢意。”[16]另1980年4月17日钱锺书与定居美国的台湾学者汤晏书:“陈寅恪先生诗集由其弟子八旬高年蒋天枢先生编定,倩弟阅订,剛缴出。来书道及陈先生有关桃花源文,未尝寓目也。”还有2000年8月11日杨绛与汤晏书也提到过钱对陈诗文的态度:“锺书并不赞成陈寅恪的某些考证,但对陈的旧诗则大有兴趣,曾费去不少时间精神为陈残稿上的缺字思索填补。蒋天枢中风去世后,他这分心力恐怕是浪抛了……”[17]

张遵骝先生究竟有无从中牵线尚不得知,但张先生与陈寅恪的关系甚为密切。1944年12月,陈寅恪先生左目视网膜剥离,不得不进行手术,惜效果不佳,甚为抑郁。成都地区友人多加照顾与慰问,其中就有部分金陵大学友人。1945年7月,陈先生与彼时任教于金陵大学的张遵骝等友人交谈,并作诗《与公逸夜话用听水斋韵》,收录在其《诗集》中:

天回地动此何时,不独悲今昔亦悲。与我倾谈一夕后,恨君相见十年迟。旧闻柳氏谁能述,密记冬郎世未知。海水已枯桑已死,伤心难覆烂柯棋。

忆昔长安士女狂,玄都曾共赏瑶芳。重来紫陌红尘路,但见荒葵野麦场。门寂渐稀车马客,春归难进别离觞。去年崔护如回首,前度刘郎自断肠。

金谷繁华四散空,尚余残照怨春风。亭池竹乱惟闻乌,花木根枯早穴虫。蝶使几番飞不断,蚁宫何日战方终。年年辜负春光好,叹息园林旧主翁。

赢得声名薄幸留,梦回惆怅海西头。擘钗合钿缘何事,换羽移宫那自由。夜永独愁眠绣被,雨寒遥望隔红楼。当初一誓长生殿,遗恨千秋总未休。[18]

听水斋诗即陈宝琛所作落花十二律,乙未(1895年)《感春四首》、己未(1919年)《次韵逊敏斋主人落花四首》、戊辰(1928年)《荫坪迭落花前韵四首索和己未及今十年矣感而赋此》。句句言花,且皆有政事之隐喻,而陈寅恪接其衣钵矣。《与公逸夜话用听水斋韵》共十首,《诗集》中陈寅恪“既欣张公逸之资禀,更多身世之感”,并且录有了吴宓先生誊抄时所作按语:“公逸为张遵骝,南皮张文襄公之曾孙。”言语不多但评价中肯。值得补充的是,陈寅恪对后生张遵骝颇为看重,早在张遵骝和王宪钿结婚时便赠对联一副:

贺张公逸先生、王宪钿女士世友嘉礼

剑外待闻收蓟北,

闺中方共读周南。

陈寅恪敬贺

一九四四年六、七月暑假期间于成都燕京大学[19]

除此之外,陈寅恪先生自1954年3月开始撰作《钱柳因缘诗释证》(后易名为《柳如是别传》),张遵骝先生在京曾为之校勘钱谦益的《投笔集》,“以北京图书馆所藏清咸丰间陈文田(砚香)藏旧钞本、□□学院所藏传钞本,校邓氏风雨楼所印笺注本”[20]。

张遵骝与陈寅恪的学生蒋天枢的关系甚好。经张求会教授考证,复旦大学中文系陈尚君先生所作《〈卿云集〉前言》[21]提及张遵骝先生受聘于复旦大学中文系一事。张遵骝夫人王宪钿在《遵骝稿钞集》后记中梳理先夫履历时也提到过。但经笔者辗转通过同事与杨绛先生遗嘱执行人吴学昭女士咨询并求证,张求会教授提到吴学昭女士曾给张先生作过小传,着实有误。诚然,蒋天枢先生自1943年秋开始,一直在复旦中文系任职。张、蒋二位相识或许未必起始于在复旦共事期间,然二人的交谊没有因为新中国成立之初张因助范文澜编撰《中国通史》调任北京而终止。1956年7月,蒋天枢先生有事入京。同月14日,张遵骝先生陪导蒋先生往晤前此来京公干的谭其骧先生[22];次日,张遵骝(金毓黻《静晤室日记》数次误作“张镇骝”)先生陪同蒋天枢先生拜访蒋氏昔日同事金毓黻先生。据查,蒋天枢先生此行目的,谭、金二人均无记载。实际上,蒋先生此次赴京是专门将陈寅恪先生《金明馆丛稿初编》书稿送至古典文学出版社。他在京期间,则一直借宿在张遵骝先生宅中。[23]张、蒋交谊之深,于此可见非同寻常。

据曾任中国现代史学会理事长的李新之子李大兴回忆,张遵骝于北京家住学部(永安南里)八号楼三单元三○五室。李大兴自11岁起的五年多,每星期至少会去他家一次,借书、听音乐,听张先生和朋友聊天。经笔者考证,钱锺书和杨绛伉俪从干校回京后,于1974年5月22日便搬入学部七号楼1楼办公室内,与张先生、王先生伉俪家仅一楼之隔;至1977年2月4日钱杨搬入南沙沟,两家也是友邻。张王夫妇二人待李大兴如子。他推测钱先生与张先生交往不多,理由很简单:“张先生身体不好,常年足不出户,脸色白得透明,而从礼数上,钱先生年长,应该是张先生去看钱先生。”但又明确表示1979年之后情形他因外出不在家便不清楚了,“或许之后是两位先生心情较好的时候,一高兴走动得密切些也是正常的。”[24]众所周知,钱锺书自1979年4月出访美国后声名大噪,一贯不张扬的钱杨伉俪于是更加谨言慎行,闭门谢客。此时与同样低调的张遵骝先生往来有序,逻辑上也说得通。

诚然如钱氏研究专家范旭仑先生推断,张遵骝代蒋天枢托钱锺书“审看”陈寅恪先生编年纪事的可能性极大;尽管钱先生的专攻和史学相去甚远。那一年钱锺书参加社科院代表团访问美国,引起一阵轰动,在社科院的存在感骤然上升。时任院长的胡乔木对钱锺书先生很尊重。李新先生当年以社科院近代史研究所党委副书记、副所长身份和钱先生一起访问美国,相处甚欢,回来后经常去钱宅拜访。李新之子李大兴也跟着去了好几次南沙沟,见证了钱锺书的才气纵横、神采飞扬。陈寅恪著作出版于1980—1981年间,是学术界的一件大事,也非易事,因此不能排除蒋先生之作需要有钱锺书这样的大学者来背书的可能性。当然,这还有赖于新史料的进一步挖掘和辅证。

结合馆藏文物具体信息,张遵骝先生手书的“1981年末”和“1982年春”赠给钱锺书或钱杨伉俪的书籍和字画甚多,钱张两家关系密切已可证实。

三、钱氏父子对张之洞的研究

钱锺书对于张之洞手书,包括手稿、诗文集的收藏,也与钱氏家族喜爱收藏兴趣相关。钱锺书之父钱基博酷爱收藏。1952年,新中国建立后的第三年,时年63岁的钱基博先生做出重要决定,将他多年搜集与珍藏的文物捐赠给他供职的华中高等师范学校(不久后改称华中师范学院,今华中师范大学的前身)。钱基博先生当时的捐赠文物共211件,分为10大类,其中包括玉器26件,青铜器80件,历代货币52件,古瓷25件,书法绘画28件等。这些文物中,有许多是精品甚至绝藏,具有很高的价值。对于这些文物,钱先生附《说明书》予以详细地解释说明,娓娓道来,数据精确;尤其是对书画作品,介绍作者、创作经过、作品风格、相关知识,都十分到位。其间他还穿插了许多生动的文物故事,并予以精辟的评论,充分表现了其渊博的知识和不凡的鉴赏眼光。

值得注意的是,钱基博先生也注重收藏近代文物,且别具慧眼。他对所捐一册张之洞手札,说明甚详:

張之洞,字孝达,一字香涛,直隶南皮人,晚自号抱冰,同治癸亥进士,以第三人及第,至光绪末,乃以文学士入为军机大臣,兼管学部,而前后为两湖总督,镇武昌者二十年,首开速成师范学校,以渐成立两湖完全师范、方言,及普通中小各学堂,选派学生,留学东西洋;其讲武,则武备,将弁各学堂,而练新军一镇,炮马辎重各营,无不具备;其他办大冶崇通煤铁矿,兴铁厂、枪炮厂及纺纱、织布、缫丝、制麻、制革各厂,创制百端,而经费无所出,则设官钱局,造币造银行钞票,铸银元、铜元以剂盈虚。一争新政,无不倡自湖北,而以之洞开风气之先。至其兴学练兵,尤辛亥革命人材之所自出。此手札一册,凡十四通,得十五纸,乃其早年在武昌,尚未及办学校,而创办两湖、经心、江汉各学院以致监督梁鼎芬者,计其时均在戊戌变法前后,虽随笔草草,而真气溢于竹墨,亦湖北文献之所系也。其书法出苏东坡。[25]

此段文字,由一通手札而论及书法,而介绍作书之人,言简意赅却内容丰富,其中包括湖北近代史的重大事件,尤重于对湖北近代教育史实记载。这段说明文字中亦对张之洞有客观的介绍和评价,足见钱先生非仅仅通古者,而于近代史亦卓有见识,故能做如此之述评。[26]

与父相承,华中师范大学图书馆所藏张之洞著《广雅堂诗集》是钱锺书旧藏之一。[27]钱锺书杨绛捐赠给国博的这批捐赠文物中恰有一本《广雅堂集外诗(附文一首)》手稿本,与此遥相辉映作为补充。张之洞是晚清政坛少有“达官名士一身兼”式人物,《广雅堂诗集》正是其晚年在病榻上对平生诗作审订校证之结果。张之洞诗作根据所处职位不同大体可以分为三个阶段:第一阶段是入仕前,该时期的作品张之洞不甚满意,称之为“流连光景、雕绘风霞”[28]之作,之后干脆焚略殆尽;第二阶段则是入仕时期,可分为二:京官时期多是游玩山水、雅集唱和之作;封疆时期诗作极少,但诗中内容“皆有本事”,或反映朝政斗争,或心忧民生、感叹时事;第三阶段在癸卯入京之后,迭经戊戌、庚子大变,国是日非,诗风转为沉痛。正如陈曾寿所评:“(张)癸卯入都以后之作,尤沉郁盘迂,有惘惘难言之隐”[29]。集外诗本中没有批注,钱锺书先生对张之洞近体诗评判难以分析;然在诗集结尾,钱锺书对《广雅堂诗集》有一个全面评价: “石遗丈谓文襄古体才力雄富,近体士马精妍。才力雄富,古诗诚有之矣;士马精妍,近体去之尚远。对偶不工整,一也;一气呵成处皆浅直,二也;结句多生率,三也。《朝天集》以下虽多纯粹以精、回肠荡气之作,烈士暮年,壮心余热,最耐寻味。浚山诗云:天外残雷气未平。”[30]石遗丈即陈衍,与钱锺书先生私交笃厚。“才力雄富、士马精妍”一语本是当年张之洞为湖北武备学堂所作之楹联,陈衍借此来形容张之洞诗学成就,可谓推崇至极。汪辟疆《光宣诗坛点将录》多宗其说,遂成定论;然而书中对张之洞诗作笔法极力推崇。钱锺书先生并不以为然。他对张之洞弟子袁昶等对其恩师的称赞,称之为“阿谀之言”[31]。钱锺书先生于张之洞诗的前两阶段批评较多;至第三阶段,他的批语才渐至肯定。而对于张之洞晚年诗作,钱锺书在批注中亦跳出文本语境,对时人态度勾连进行去政治化解读,对传统说法有所修正。钱锺书对张之洞及其弟子诗作的不同观感,也折射出张之洞在新旧思想中的不同面相。

四、结论:一种思考

钱基博先生有云:“据历史以认识文物,据文物以认识社会。认识须能知类通达,而转认识以成知识;因一物之认识以推见同类;因此一类之认识以推见相互之他类;因所见而推所未见;观其会通,则有待于辩证”[32]。笔者以国博藏杨绛先生捐赠文物一隅,从张之洞相关几件文物中管窥钱锺书先生与张遵骝先生的关系非同一般;再结合张之洞、陈寅恪等相关文人的族谱、年谱、诗文集等相关史料,以及后辈学人信函和回忆散文,对钱锺书和张遵骝两位先生的具体和间接交往作了详细梳理考证。1998年12月19日,钱锺书先生逝世;2016年5月25日,杨绛先生逝世。杨绛先生“家中所藏珍贵文物字画,已于生前全部无偿捐赠中国国家博物馆。书籍、手稿以及其他财产等,亦均作了安排交代,捐赠国家有关单位,并指定了遗嘱执行人”[33]。杨绛先生生前将相关遗物退还给相关友人或后人,为避免隐私泄露,日记、信札付之一炬。张遵骝先生于1992年先于钱先生驾鹤西去,遗孀王宪钿先生也于2004年离去。张王夫妇无后。据李大兴回忆,“九十年代听说张遵骝先生晚年曾经变卖祖传珍品贴补家用”[34],钱张二人相交往来函件或焚之不存,或流落民间,期待收藏爱好者能够集中收集。两位先生皆高寿而终,随着岁月更迭,民国文人已相继离世,由此希冀引起学人关注,搜罗并挖掘更多史料,以便推进对钱氏和张氏家族研究的深度和广度。

注释:

[1][6]张遵骝:《遵骝钞稿集》,台湾鹅湖出版社,1994年,后记第151页,第151页。

[2]张求会:《有这样一本〈寒柳堂集〉》,《陈寅恪丛考》,浙江大学出版社,2012年,第33、34页。

[3]钱锺书:《钱锺书手稿集·容安馆札记》卷三,商务印书馆,2003年,第2567页。

[4]钱之俊:《晚年钱锺书》,北岳文艺出版社,2020年,第73页。

[5]李大兴:《遥远的琴声》,《读书》2007年第10期。

[7]汪荣祖:《槐聚心史——钱锺书的自我及其微世界》,台湾大学出版中心,2014年,第159页。

[8]钱之俊:《晚年钱锺书为何没有大作品》,《中华读书报》2017年3月1日09版。

[9]《与彭鹤濂书》,《钱锺书评论》卷一,社会科学文献出版社,1996年,第308页。

[10]许景渊:《从钱锺书先生学诗散记》,牟晓朋、范旭仑编《记钱锺书先生》,大连出版社,1995年,第13页。

[11]《1990年与臧克和书》,《钱锺书评论》卷一,社会科学文献出版社,1996年,第305页。

[12][13][14]牟宗三:《五十自述》,《牟宗三先生全集32》,台北联经出版社,2003年,第81页,第82页,第86页。

[15]https://www.douban.com/group/topic/21005395/?author=1,最后查阅时间2020年05月24日。

[16]蒋天枢:《陈寅恪先生编年事辑》,上海古籍出版社,1997年,题识页。

[17]汤晏:《钱锺书》,文化发展出版社,2019年,第244页。

[18][19]陈寅恪:《诗集附唐筼诗存》,《陈寅恪集》,生活·读书·新知三联书店,2001年,第44页,第184、185页。

[20]胡文辉:《新发现陈寅恪遗物印象记》,《收藏·拍卖》2004年第1期。

[21]复旦大学中文系编《卿云集——复旦大学中文系七十五周年纪念论文集》,上海古籍出版社,2002年,前言第2页。

[22]葛剑雄编《谭其骧日记》,文汇出版社,1998年,第231页。

[23]朱浩熙:《蒋天枢传》,作家出版社,2002年,第176页。

[24]李大兴:《抚琴弦断上高楼》,《读书》,2016年第5期新刊,第15页。

[25][32]钱基博:《华中高等师范学校历史博物馆赠品说明书》,傅宏星主编《文物散论·钱基博集》,华中师范大学出版社,2016年,第190、191页,第128、129页。

[26]丁毅华:《钱基博先生与华中师范大学珍藏文物》,王玉德主编《钱基博学术研究》,华中师大出版社,2008年,第335页。

[27]据华中师大历史学院叶宇涛考证,全书共四卷,一函四册,书名下有“张曾畴敬署”字样,上海中华书画会社刊本。双鱼尾,四周双边,黑口。每半页十行,每行二十三字,保存尚为完好。封面有小字数行,谓:“二十二年八月十九日得于海上书肆,因緟阅一过。中书君”。书中另有墨笔眉批,字形甚肖海藏。检全书共有批语二十余条,约九百字,征引繁复,殊为珍贵。参见叶宇涛:《“天外残雷气未平——钱锺书评,〈广雅堂诗集〉》,《华中师范大学研究生学报》,第24卷第3期,2017年9月。

[28]苑书义等主编《张之洞全集》,河北人民出版社,1998年,第10763页。

[29]陈曾寿:《读广雅堂诗随笔》,《东方杂志》,1918年第15期,第125页。

[30]张之洞:《广雅堂诗集》卷四,中国书画会社,1910年,第4页,华中师范大学图书馆藏。

[31]钱锺书:《谈艺录》,商务印书馆,2011年,第22页。

[33]参考中国社科院外国文学研究所发布的关于杨先生去世的讣告。讣告全文转引自附录3《杨绛先生回家纪事》,吴学昭:《听杨绛谈往事》,三联书店,2017年,第431页。

[34]李大兴:《被光阴掩埋的背影》,《在生命這袭华袍背后》,生活·读书·新知三联书店,2017年,第143页。

(该论文为2019年中国国家博物馆馆级课题《杨绛捐赠文物文献整理研究和展览策划》项目阶段性成果)

作者单位:中国国家博物馆陈列工作部