小学低年级语文教学内容与思维训练结合举隅

黄 莉

(福建省福州市星纪园学校 福建福州 350000)

在传统低年级课堂中,大多数教学目标和方式的设定,落脚点仅在于知识的记忆、理解以及机械的操作层面,对于分析、综合、评价这类需要思维参与的高阶任务涉及很少。小学低年级的语文教学是起步的基础教学,决定了学习生涯的底色。要让学生的思维“动”起来,让课堂“活”起来。让学生积极参与学习的过程,养成积极思考和探索的习惯,培养学生的能力,基于这样的认识,开展了以下思维训练的策略研究:

一、启发好奇,让思维激活

“不愤不启,不悱不发。”是大教育家孔子的名言,他的理念是:不到学生努力想弄明白而得不到的程度,不要去开导他;不到他心里明白却不能完善表达出来的程度,不要去启发他。学习不是获取知识,而是启发好奇。好的课堂是不断走向深度学习的课堂,而深度学习是走向有思维挑战的学习。

在传统课堂中,很多老师的备课、授课内容,几乎都是以是否涵盖教参上的知识点,是否包含了试卷的考点为主;课堂上设计的大多数教学活动,仅仅落脚于知识的记忆和理解,以及机械的操作层面,对于分析、综合、评价这类深度学习的高级阶段涉及很少。

语言是思维的外壳,语言和思维能力密不可分。要提高语文能力,需要培养学生的思维能力。在低年级语文课堂教学中,往往用对字词句的简单记忆代替了所有的教学内容,要做到启发思维课堂中还可以:

(一)精心设计课堂教学中的核心问题

教师不能只满足于学生对事物的识记,对事实现象的表层描述,以及对事物彼此之间的单向联想。教师还要引导学生整理表层现象,发现现象之间的关系和联系,从现象到本质进行由表及里的探究,并鼓励学生大胆表达,得出独特的理解和感受。

在《动物儿歌》的教学中,曾试问学生们:“课文中,这些动物的名字都是虫字旁,为什么课题要叫《动物儿歌》而不是《昆虫儿歌》?”学生对这个问题的思考,思维清晰可见。有些从字源、构字角度分析,有些从自然科学的昆虫纲定义来排除其中的一些动物。孩子们能主动思维,并对课文进行创造性的解读。有些学生的发言很精彩。

教学绘本《想吃苹果的鼠小弟》,课堂中学习对故事情节发展猜读的热情很高,能感受到绘本的生动幽默之处。课堂上提开放性的问题,更多的让思维活动参与其中。比如:为什么作者不画一只松鼠来摘苹果?

(二)重视学习中的情感体验,让学生的思维表达更有安全感

课堂上,我们在往往更重视语言训练点,而忽视阅读的情感点。有时,我们教学中的预设和儿童的情感触发点有很大的差距。母语学习多亲近生活,借由阅读材料丰富生命体验,也是阅读的主要目的之一。有些教师常常上课“目中无人”,只专注于知识的传递,而忽视了师生情感的交流和学科情感培养。

在教学《我是什么》一文时,学生对下冰雹这种不常见自然现象产生了好奇,有个学生问道:“被冰雹砸到会痛吗?”看到这个问题,有何感想?于课文教学内容无关,课上不说;不在老师的备课能力范畴里,凭常识糊弄。“当然会啦!”这个答案第一时间从脑海里冒出来。说实话,活了30多年未有过此种人生体验,遂觉应请“人生经验”丰富的人来说说看。我们的学生中,就有“体验过”的孩子。

第一位“体验者”站起来:“昨天下午,下了冰雹……”

“不真实,坐下。”

第二位“体验者”:“我曾经拿了一块小冰块,从头顶上让它落下来,不觉的疼。”

“模拟体验,不是真实的场景。”

真正的体验者登场了:“我去黄山的时候,碰到下冰雹,砸在我的肩膀上,可疼了。”

“冰雹有多大,用手比下。”

体验者2号:“我回漳州老家时,遇到一场冰雹。冰雹打在我的胳膊上,都肿了。”

非亲历,但通过同学的真实述说,丰富了人生的第二层经验。这个问题在这篇课文的教学中,离我们预设的教学点差之千里。但是很符合儿童的阅读心理。儿童阅读时,对新鲜事物的捕捉力很敏锐,代入感很强,心里上渴望获得小刺激感,并容易与生活体验产生联结。孩子提出这个问题是在阅读进入情境时,内心真实想法的表达。儿童在个性化的阅读中,产生的独特思考与联想,值得我们尊重和鼓励。以此激发儿童对阅读的喜爱,促发思考。

“从思考中学习,从怀疑中思考”,传统教学使学生被动地接受“无疑”状态,思维受到教学界的束缚,思想受到压制。对于学生的疑惑,教师不能轻易否认。教师话语的霸权也会让学生失去思考的兴趣。保护好学生思考的积极性,善于从学生的思维中捕获教学契机,让学生学所想学。

二、提升维度,让思维立体

语文的课堂教学已经从“知识教学”转向“素养的提升”,教师要善于把握教材资源,培养核心能力,提升思维品质。老师在备课时,要考虑学生的认知水平、心理特征、思维特点。课堂需要我们教什么?

(一)利用支架,接近最近发展区

教师通过向儿童亲身示范在阅读和解决问题的过程中,将复杂的内部思维过程分解成为一个个单一的、前后连读的思考和解决步骤,从而将自己解决任务的过程完整、清晰地呈现出来,使儿童能够直接模仿和学习。让学生的思考接近他们的最近发展区。在教学《黄山奇石》时,课文中对石头造型丰富的想象和描述,在学生们的心中再造出了这些奇石的形象。在此基础上,孩子们自然地设想出“钢铁侠指路”这样自创的奇石名字,发展想象力。

(二)多种思维模式,提升维度

有些学生偏好用耳朵学习,有的习惯用眼睛学习,而有的则靠触觉或活动来学习。教学中,应多关注学生的学情和兴趣点。大胆让他们发挥想象。让学生逐渐学会和掌握一些“有声思维、可视化思维、活动思维”的策略,教师可以逐渐减少对儿童的支架作用的程度,通过引导学生自己实践,运用各种思维。

在积累关于动物的成语环节,我设计了通过画图猜成语的小游戏,学生通过可视化的画面展示思考的形象,激发思维的积极性,对成语的理解也慢慢内化。上《乌鸦喝水》时,我准备了头饰、性格标签、矿泉水瓶、玻璃珠。在课文教学中,通过表演、贴标签的方式。让学习朗读了课文,认识到了乌鸦的性格品质。在拼音复习时,事先准备了拼音卡片的制作彩纸,让学生以制作卡片的形式复习拼音。学生在课堂上通过按顺序地写、剪、摆等动手的方式,复习巩固拼音。

平时课堂上以读书和教师讲解为主,多以抽象思维方式让学生学习和理解,学习的形式和对思考维度的调动比较单一,运用这样的方式学生上课增加了动手操作的部分,调动了多重感官,更全方位的思考和理解。

三、拓展空间,让思维迁移

语文是不断发展的,有生命力的学科。老师也要从真实世界中选择语料,对学生进行训练,让学生成为更好的语言使用者和思考者。

整合学生的知识,综合运用所学。教学时要注重孩子独特的个人感受,表达自己的思想。一个学生在学习《吃水不忘挖井人》这课时,联结了“前人栽树,后人乘凉”这句谚语,体会到了要学会感恩,学做前人,造福后人。表达观点很朴实,做到了对所学知识的联结。一年级下学期的教材中有很多和动物相关的学习内容,对此整合了相关内容的学习并用分享会的方式做了一个考核,孩子们表现得不错,所学所得也从课内拓展到课外。从孩子们的分享中,我也收获很大,知道了:“鲨鱼原来有好几排牙齿”“仓鼠的名字怎么来的”“长颈鹿一天只睡两个小时”“游戏里也有‘猫窝’”“三分之二的猎豹很难活过1岁”……

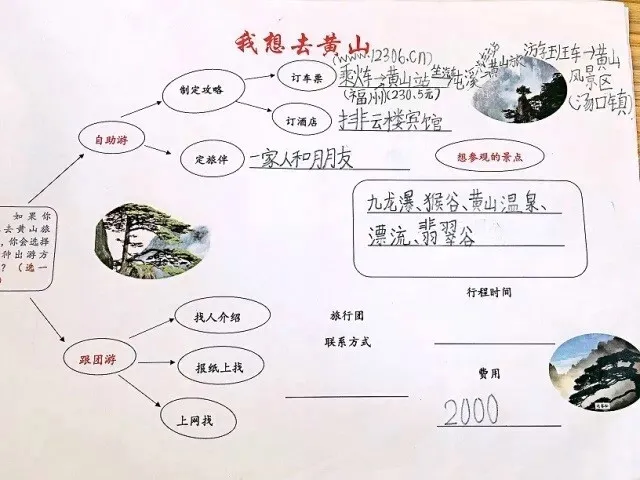

利用所学,解决实际的问题。学生乐于见到课内所学知识在现实生活中的联结。学习了《黄山奇石》一课后,许多学生产生了到黄山一游的向往。制定旅行计划是一项需要多方面准备和统筹的综合性的任务。在课后,我设计了一项综合性的作业,让学生学习搜集信息,选择决定行程。看看同学们私人定制的黄山攻略吧。

一个人的独立思考能力决定了他的发展和作为,也决定了他未来对世界的理解和格局。我们的语文教育应该给孩子以梦,给孩子一个“精神的底子”。考虑如何唤醒学生对未知世界的一种向往,唤起学生的想象力以及探索的热情。这也是一个语文教师的责任。