《散步》教学评述及“回环式”教学设计

赵秋艳

莫怀戚写于1985年的《散步》是一篇文质兼美的散文,记叙了一家三代人去郊外散步,在散步过程中发生分歧,后在彼此的关爱下,矛盾得以解决的故事。文章只有580多字,却内涵丰富,耐人寻味。

文章贴近生活,清新隽永,篇幅短小却精致优美,很适合中学生阅读赏析、探究思考。入选教材二十多年来,作为散文阅读教学的重要篇目,经过数代教师的钻研探究,已经有些“新经典”的意味。语文教师们在吸取其艺术精华、探究其教学价值后得到的教学解读和优秀教案屡见于各类教学杂志。本文通过对15个教学课例(包括6个教学设计、8篇课堂实录、1篇备课参考)的研究,对该文在实际教学中的情况作一个简单的综述和评议,并形成一个可行的教学设计。

一、综述

从15个课例来看,《散步》的教学目标主要有:1.有感情地朗读课文,体会感悟文章内容;2.品味文中富有表现力的语言;3.在曲折的情节中分析人物形象;4.合作探究文章主题(亲情、生命、责任)。教学设计主要有以下几个方面:一类将朗读与情感体验结合,相辅相成,有的让学生通过反复朗读自行感悟,有的则点拨学生先领悟情感,怀着特定感情去朗读;另一类则把重点放在细致的精彩句段分析上,从细微处着手,通过对全文的剖析,领悟作者情感。

(一)教学设计重在朗读

《散步》的一大特点在其生动的语言,文中很少有对理解造成障碍的字词,文章有一种回环之美,在形式上形成了对称美。运用回环复沓的句式,使文章节奏感强,朗朗上口,有音乐上复沓的美感。这使整个文章显得很典雅,有内在的韵律,也使得整个表意显得很隽永。而且《散步》被编排于七年级上册第二单元,该单元的教学提示强调:“学习本单元,要重视朗读,把握文章的感情基调,注意语气、节奏的变化。”因此在教学中,大部分教师采用了听范读、齐读、速读、自由朗读、跟读等多样的以读为主的教学方式,通过反复朗读,学生对文中相关美景、故事内容大致有了整体感知,也能自然而然地对作者的情感有所领悟。

在具体教学中,有的老师先要求学生自读感知,然后只对文中的重点内容——表现人物性格的句子、初春大自然描写的作用、结尾段含义等此类能帮助学生深入理解主旨的语句——进行点拨,使学生快速领悟,好达到教学目标。此类教学设计以学生自读为主,教师点拨为辅。

有的教师则采用相反的教学策略,之前无需阅读,课堂上初读文章,重点阅读末尾一段,以此来把握中心,学生把握中心后,进行有目的性、针对性的再读,教师引导学生分析、品味,对文章主旨进行感悟。此类教学设计旨在全面理解文章、体悟情感,用反复朗读的方式来巩固学习效果,加深体会,完成情感培养。

(二)以赏析精彩语句为主,从细微之处揣摩作者情感

在这些课例中,教学过程多以生活入手,通过回顾和父母散步或家庭温馨活动等方式导入,在对作者、字词有所掌握,朗读课文形成整体认识的基础上展开教学。有的教师将重点放在对全文的详细剖析上,首先是确定基础的故事内容,然后是对文中特定景物形象进行赏析、对主要人物形象进行剖析,如以下句子:

①我的母亲又熬过了一个严冬。

②这南方的初春的田野,大块儿小块儿的新绿随意的铺着,田里的冬水也咕咕地起着水泡儿……

③母亲摸摸孙儿的小脑瓜,变了主意:“还是走小路吧!”

④小家伙突然叫起来:“前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。”

⑤母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。

最后是讨论文章的主旨:

①赞美了儿女对父母孝心的可贵,弘扬了中华民族尊老敬老的美德。

②表现了中年人在家庭中的特殊身份和担当。

③表达一种生命的感慨。

并在分享亲情故事中结束本课。整个教学设计旨在引导学生在解读全文的基础上体会作者情感,把握文章主题。

二、評议

(一)文章主旨选择

在15份课例中,教师对于课文的主旨,有以下不同的看法:

①课文营造了一家人互敬互爱、互相谦让的温馨和谐氛围。

②课文赞美了儿女对父母孝心的可贵,弘扬了中华民族尊老敬老的美德。

③课文表现了中年人在家庭中的特殊身份和担当。

④课文旨在表达一种生命的感慨。

⑤课文蕴含着“人生无处不在选择”的感悟。

其中①②③④四个看法在15份课例中均能寻见踪影,而单单⑤只在人民教育出版社的解读文本中提到,在具体教学设计中并没有体现出来。这提示我们要注意引导学生多方面理解课文的主旨,细读文本,深入领会文章的思想内涵,不要停留在事件表面;同时要引导学生体会“对文学作品的理解可以是多元的、开放的”这一理念。

(二)教学侧重点

对《散步》进行常规赏析主要有四个方面:一是生命感叹,二是中年人的责任,三是亲情和爱,四是语言特色。散文的特色是意境深邃,注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚,所以这四个常规赏析点其实是融合在一起的,并没有很明晰的区分,但只有叶鹏华、余映潮、王君等老师的课才能让人感觉到这四个点是融合在一起的。

一位老师的教学设计是:1.摹拟对话从中分析人物性格;2.欣赏两处春色;3.评析分歧并分析人物;4.由“背”字看出中年人的责任。我们可以明显看出他把教学内容打散,中间该有的主线并不明晰,这就造成了一种凌乱,教学环节不衔接。类似这样没有侧重点,所有教学内容平均着力的还有两位老师的教学设计,每个内容都涉及,但每个内容都不深且分散。

对于教学内容侧重点的处理是非常有挑战性的,教师要大胆地取舍与文章主线相关联的东西。《散步》的主旨如果是生命的感叹,那对于春天景物的描写要着重分析;而如果把主旨定位为亲情与爱,则可一笔带过甚至不讲。教学过程中的侧重点要紧随已经定好的目标,不能两者分离,导致教学目标和具体过程错位。

(三)《散步》的启思性

《散步》是一篇非常适合讲亲情的文章,学习此课,应特别注意引导学生联系生活、反思自我,受到伦理和情感的教育:与家人相处,更加关心理解父母,尊敬爱护老人;家庭事务产生意见分歧时,多多照顾他人的感受和需求,不要唯我独尊。这样的一种贴近生活的教育,不会使学生感觉到一味拔高思想层面的东西而使生命体验虚假化。当今时代,很多家庭都是以孩子为中心,中年父母对孩子热烈的爱,往往超过对自己年迈父母的尊敬和关怀,“熊孩子”们越来越多,对长辈的尊敬和感恩之心也越来越少,所以尤其需要从《散步》中领受教益。这应该是本课教学的重要的现实意义。当然,这种教育不能是抽象化、概念化的道德说教,而应是真切、鲜活的情感教育。这同时也是新课标要求的“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示”,只有建立在学生生活体验之上的课才能更加打动学生心灵,从而实现教学目标。

三、《散步》“回环式”教学设计

教学目标:

1.了解文章语言特色——回环之美。

2.理解文章主旨——爱的回环。

3.从小处着眼,领悟生活中的爱。

(一)初读感知——语言回环之美

(导入新课)散步本是很平常的事情。你和家人一同散过步么?能否说说全家人一同散步的故事?(几个人一起?在哪儿散步?开心么?)

鼓励学生大胆、主动地表达。……

大家刚才说的散步故事,在孩子们看来确实很有意思。那么,在成年人看来,散步是否也很有意思呢?让我们同当代作家莫怀戚一起“散步”去!

1.请同学们仔细听课文朗读,把自己不会读的字词注好音。

2.跟着配乐朗读课文,读准字音,

3.自读课文,并把你认为文章当中非常美的句子找出来。(可用自己所理解的方式朗读课文)

请同学们分享一下自己找到的句子。(点到即止,不必过多分析)

4.老师认为非常美的句子有(呈现回环句式的句子):

①她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

②我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

③前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。

④母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。

⑤我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲。

⑥我想一个两全其美的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。

⑦到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了我们的儿子。

⑧我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;我的儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。

5.请同学们齐读两遍这三句话,看看读完以后有什么感受。

①她现在很听我的话,就像我小时候很听她的话一样。

②我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

③前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。

6.我们重新调换了一下词语的顺序,请同学们再来读读,看有什么区别。

我和母亲走在前面,我的妻子和儿子走在后面。

走在前面的是我和母亲,我的妻子和儿子走在后面。

前面也是妈妈和儿子,后面也是妈妈和儿子。

妈妈和儿子在前面,后面也是妈妈和儿子。

区别:

在形式上,失去了首尾相互衔接的、对称的美感,读起来的时候·句没有·句那样有节奏感,没有一唱三叹时的厚重感。

在内容上,没有了相似的对称性就凸显不了两代人之间的相似和连贯。

(回环之美,美在回环,在形式上有一种对称美。在語言风格上运用回环复沓的句式,使文章节奏感强,朗朗上口,有复沓的音乐美感。使整个文章显得很典雅,有内在的韵律,也使得整个表意显得很隽永。)

(二)细读文章——故事回环之美

1.默读课文,请同学们找一下,在散步的过程中发生了什么事?(请用上一环节里回环的句子回答)

参考:散步过程中产生走哪条路的分歧。“母亲要走大路,大路平顺;我的儿子要走小路,小路有意思。”

2.分歧的解决由谁决定?为什么?

参考:分歧的解决由“我”决定,因为“一切都取决于我。我的母亲老了,她早已习惯听从她强壮的儿子;我的儿子还小,他还习惯听从他高大的父亲;妻子呢?在外面,她总是听我的。”

3.“我”在解决这个事情的时候,内心活动是什么样的?

参考:“我”的内心是十分为难和纠结的,责任重大,“我想找一个两全其美的办法,找不出;我想拆散一家人,分成两路,各得其所,终不愿意。”

4.分歧最终是怎样解决的?

参考:“到了一处,我蹲下来,背起了母亲,妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。”

最后,“我”决定委屈儿子,走大路。但母亲又改变主意了,说走小路。“我”决定委屈儿子,因为“我”伴同他的时日还长;母亲改变主意,是因为关爱孙子,宁愿委屈自己也要让孙子开心。

5.小结

母亲给我们生命,儿子又是我们生命的延续,这血脉相连的三代人紧紧连接在一起,构成了生命的整体——这是一个生命的回环延续。“我”背母亲,妻子背儿子,这又是另一种形式上的回环。原本是一个让“我”颇感责任重大的分歧,最终在全家人的配合下得到圆满解决。在逻辑上不能两全的事情在情感上两全,这种两全之美让我们颇为感动——家人之间的相互关爱和包容、互相理解和尊重,让我们觉得这个小故事特别美。

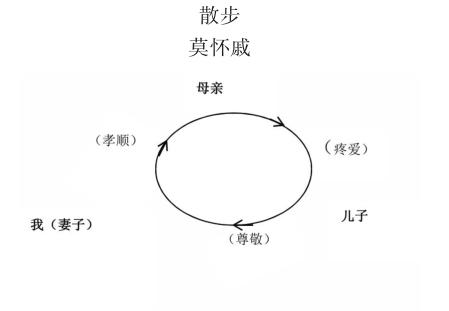

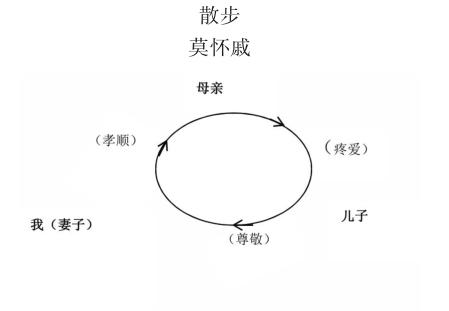

(三)用心品味——爱的回环之美

1.分歧得到圆满解决的秘诀是什么?

(他们虽然年龄不同,身体状况不同,有过矛盾、分歧,但是都有一个共同点,正是这个共同点使分歧顺利解决,你能否用一个字来概括这个共同点?)

参考:这个共同点就是每个家庭成员都怀有对家人真诚的关爱。“我”在对母亲的孝顺和对儿子的疼爱中选择了对母亲的孝;而母亲也同样出于对孙子的爱选择走小路。原本在“我”一个人解决时是难题的分歧,在全家人共同解决时(彼此关爱下)便圆满解决了。

2.在解决了分歧之后,“我们”一家人如何具体实施呢?(最后一个自然段)

·“我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然也轻。”为什么“我和妻子都是慢慢地,稳稳地,走得很仔细”?

参考:“我”和妻子慢慢地,稳稳地,走得很仔细,都是尽力想让背上的母亲、儿子更稳当、更舒适。从表面看,“我”和妻子走得小心,因为小路不好走,唯恐哪一步有闪失,非稳当不可。而从深层看,背小的,背老的——将整个世界背起来,中青年人责无旁贷。

·如何理解“好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界”?

问题分解1:“我”背上的是谁?妻子背上的是谁?仅指这两个人的躯体么?

参考:“我”背上的是母亲,妻子背上的是儿子。不只是两个人的躯体,而是说“我”和妻子承担了赡养老人、抚养教育孩子的重任。母親给我们以生命,儿子是生命的延续,这血脉相连的三代人紧紧连接在一起,构成了生命的整体。

问题分解2:为何说这两样加起来,“就是整个世界”?

参考:赡养老人、抚养教育孩子是中年人的使命。家庭是社会的细胞,家庭和谐幸福直接关系到社会的和谐稳定。对于一个中年人来说,他首先要解决好的问题就是照顾好自己的家,赡养好老人,抚养教育好孩子。这就是中年人的整个世界。

3.带着对文章的理解,配乐朗读。

请同学们带着自己所理解的爱再次用饱满的感情来朗读课文。回想你自己的生活,用心体味这种美妙的感觉。

(四)联系生活,写故事

《散步》诗意地描绘了一家三代亲情洋溢的生活图景,把平凡的生活、普通的人生阐发得隽永而深刻,这源于作者对生活倾注了款款深情,使得文章拥有了穿透生活的艺术力量。仿照课文,写一个你们家的温情小故事。

(五)板书设计

参考文献:

[1]李凤、刘占泉:《走向无痕的哲学思考——<散步>教学实录》,《语文建设》,2015第5期。

[2]余耀清、余映潮:《架接生活与文本的桥梁——<散步>教学实录及评析》,《教育科学论坛》,2012年第 9期。

[3]刘浩:《质疑问题,走进文本与人本——<散步>教学实录及教学后记》,《教育科学论坛》,2014年第7期。

[4]戴继华:《让审美的过程更美——“<散步>之美”教学实录与点评》,《语文教学》,2014年第12期。

[5]刘金玉:《<散步>教学设计》,《江苏教育》,2017年第3期。

[6]刘勇:《<散步>教学设计》,《中学语文》,2017年第2期。

[7]程杨木:《<散步>教学设计》,《语文教学通讯》,2013年第10期。

[8]王迪:《<散步>教学设计》,《语文教学通讯》,2013年第5期。

[9]夏熔亮:《初春田野上的生命追逐——<散步>教学设计》,《中学语文教学》,2014年第8期。

[10]叶鹏华:《<散步>课堂教学实录》,http://blog. sina.com.cn/s/blog_5f4219940101g8fk.html。

[11]程翔:《<散步>课堂实录》,http://www.yuy· ingchao.com/Article/20060529223547_2496.html。

[12]余映潮:《<散步>课堂教学实录》,http:// www.doc88.com/p-161101155668.html。

[13]王君:《“我们”在“田野”“散步”——王君老师<散步>教学实录》,http://blog. sina. com. cn / s / blog_a34df7800101b8s7.html。

[14]李桂红:《<散步>教学设计》,人民教育出版社,http://www.pep.com.cn/czyw/czyw/001/201612/ t20161221_1683884.shtml。

(作者单位:云南师范大学商学院语言文学学院)