针对混凝土框架结构开裂的检测评定及处理

封 云,卢淑雯,王艳平

(中国建筑科学研究院有限公司,北京 100013)

0 引言

混凝土结构施工或使用过程中易产生裂缝,在一定程度上制约了混凝土结构的应用。裂缝产生的原因多种多样,由于对混凝土结构裂缝的判断不明,处理不当,会带来许多其他方面的问题。

混凝土构件开裂后,需对裂缝性质进行判断,对结构安全性给出评定,提出有效可行的加固方案。本文以实际工程为例,判断裂缝产生的主要原因,给出安全性评定方法,提出加固方案,对类似工程提供参考。

1 工程概况

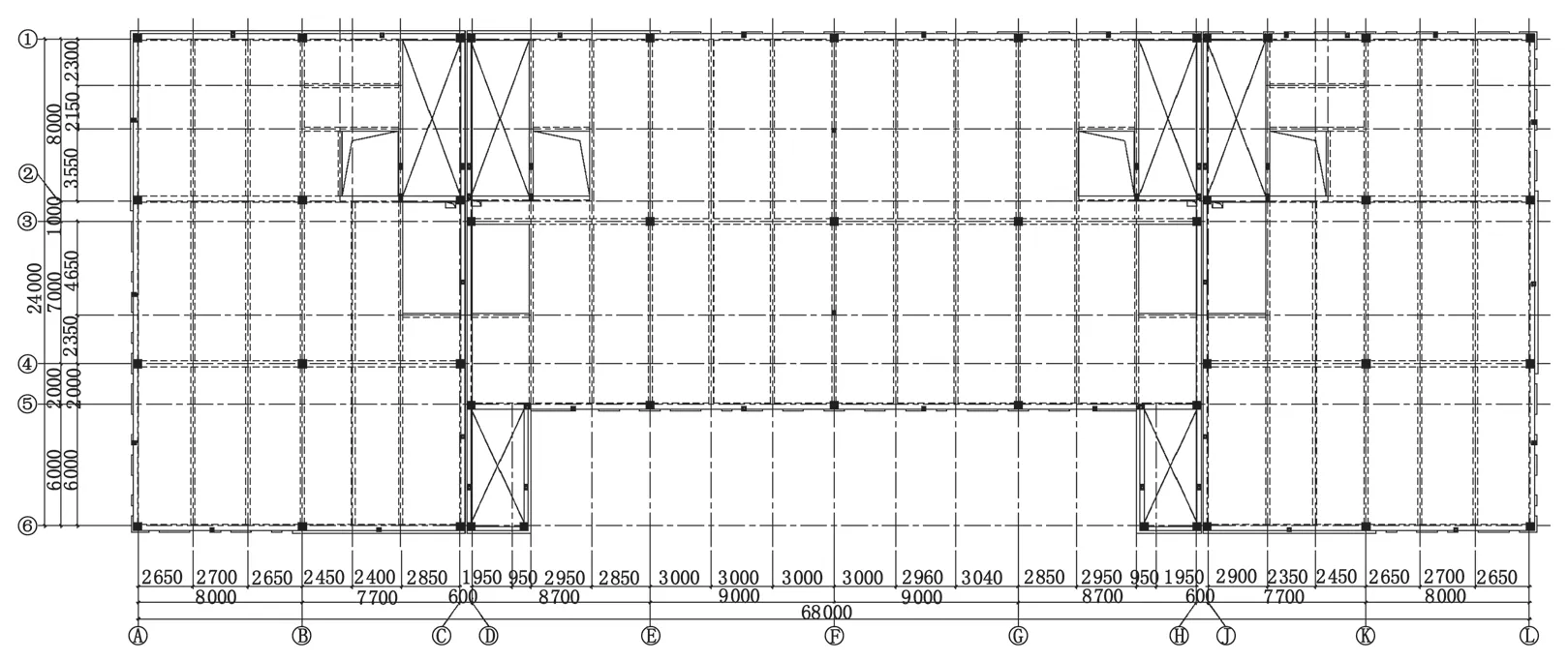

某混凝土框架结构厂房主体结构完工后发现混凝土梁、板存在裂缝。该楼地上共 3 层,总高度为 13.70 m,总建筑面积约 4 500 m2,设两道伸缩缝。A~C 轴及 J~L 轴部分呈矩形,总长度约为 24 m,总宽度约为 15.7 m;D~H 轴部分呈凹字形,总长度约为 35.4 m,总宽度约为 18 m(局部 24 m)。楼面及屋面均为现浇钢筋混凝土梁板结构。结构平面图如图 1 所示。

2 裂缝调查

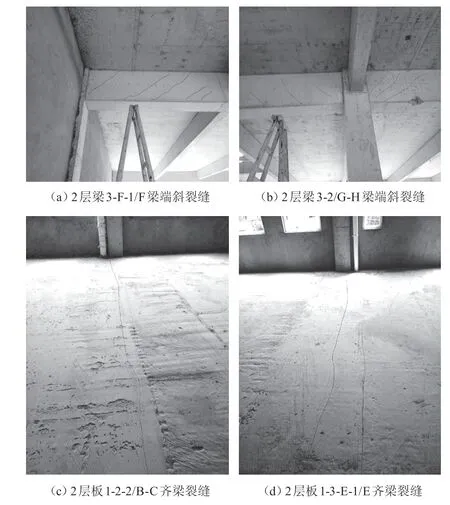

对该结构进行裂缝调查,梁存在斜裂缝和竖向裂缝,其中梁的斜裂缝最大宽度为 1.42 mm,典型裂缝形态如图 2 所示;在斜裂缝位置取芯发现部分斜裂缝贯通。楼板存在齐梁裂缝和无规则裂缝,部分齐梁裂缝及楼板无规则裂缝贯通。典型裂缝外观如图 3 所示。

3 检测结果

图1 结构平面图(单位:mm)

图2 梁典型裂缝分布图

图3 裂缝外观示意图

现场检测工作包括混凝土抗压强度检测、构件截面尺寸检测、构件钢筋配置检测、楼板保护层检测[1-2]。

3.1 构件混凝土抗压强度检测结果

按照 JGJ/T 23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》[3]的要求,采用回弹法对混凝土梁、柱的混凝土强度进行全数检测,混凝土梁、柱构件强度在 23.7~32.1 MPa 之间,大部分构件未达到设计强 度(C30)。

混凝土梁、板共取 7 个芯样,强度在 19.1~45.2 MPa 之间,其中 4 个芯样强度小于设计强度(C30)。

混凝土柱共取 10 个芯样,强度在 19.9~46.2 MPa之间,其中 3 个芯样强度小于设计强度(C30),强度小于设计强度的构件均位于 2 层。

3.2 混凝土构件钢筋配置检测结果

抽检部分混凝土梁、板、柱钢筋配置,混凝土构件的钢筋配置均满足设计要求。

3.3 混凝土构件截面尺寸检测结果

抽检部分混凝土梁、板、柱截面尺寸,混凝土构件截面尺寸均满足设计要求。

3.4 楼板保护层检测

对该结构所有楼板支座位置的上部钢筋进行钢筋保护层检测,保护层厚度检测值在 45~55 mm 之间。检测位置钢筋保护层设计值为 15 mm,实测钢筋保护层厚度远大于设计值,造成楼板支座位置承载力显著降低。

4 裂缝产生的主要原因分析

根据裂缝特征及相关计算确定裂缝原因。通过梁的受剪承载力计算,明确梁的斜裂缝是否仅为荷载引起,按当前荷载标准组合计算时,结构抗剪承载力大于梁所受剪力,说明梁的斜裂缝与收缩等因素有关;通过楼板的开裂计算,明确楼板支座位置开裂是否仅为荷载引起,按当前荷载标准组合计算时,楼板未达到开裂弯矩,说明楼板裂缝与收缩等因素有关。

4.1 梁受剪承载力计算

根据当前龄期的混凝土强度及配筋情况,采用标准值计算结构抗剪承载力[4]。

根据目前荷载情况(其中施工荷载取 2 kN/m2),荷载采用标准值,计算梁所受剪力。计算结果如表 1 所示。

表1 梁受剪承载力计算

根据当前龄期的混凝土强度,按目前荷载工况,结构抗剪承载力大于梁所受剪力。

4.2 楼板开裂计算

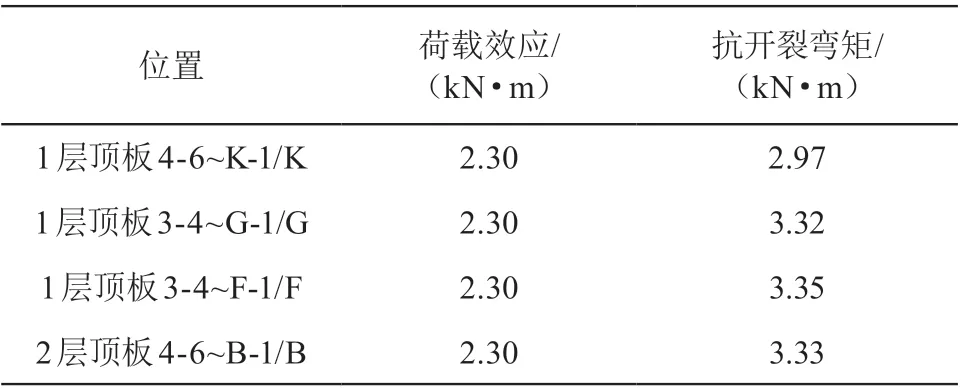

通过当前龄期混凝土强度,采用标准值计算楼板支座位置的抗开裂弯矩。根据目前荷载情况(其中施工荷载取 2 kN/m2),荷载采用标准组合,计算楼板所承受弯矩。计算结果如表 2 所示。

表2 楼板开裂计算

根据当前龄期的混凝土强度,按目前荷载工况,楼板均未达到开裂弯矩。

4.3 裂缝产生的主要原因分析

根据裂缝所处位置、分布情况、形态,该类裂缝与不均匀沉降引起裂缝的特征不符;部分楼板无规则裂缝贯通,与受力裂缝特征不符;按目前荷载情况,混凝土梁的抗剪承载力仍大于梁所受剪力,楼板均未达到开裂弯矩,梁斜裂缝及楼板齐梁裂缝与非荷载性质的间接作用有关。

裂缝出现在施工完成后 1~3 个月,与混凝土收缩量较大的时间相符;通过芯样外观可发现混凝土内砂子含量较少,易造成混凝土收缩量大。该结构为现浇混凝土结构,混凝土的收缩变形受到制约,产生约束拉应力。

综合以上分析,该结构产生裂缝原因为混凝土收缩与荷载效应共同作用,部分构件拉应力过大导致混凝土开裂。受弯构件开裂后,裂缝宽度与构件受拉区保护层厚度有关,楼板上部钢筋保护层厚度过大,导致梁负弯矩位置的齐梁裂缝宽度较宽。

5 结构安全性评定及处理建议

依据设计图纸并结合现场检测情况进行承载力计算,构件混凝土强度采用实测值,构件截面尺寸、钢筋配置情况及钢材强度采用设计值。恒荷载按照设计值取值,采用 PKPM 软件对结构进行承载力计算,结构构件承载力验算结果如下所述。

1)根据检测结果,支座负弯矩钢筋的保护层厚度明显大于设计值,混凝土强度低于设计值,造成楼板抗力下降,各层均有部分楼板承载力不满足规范要求;

2)根据检测结果,混凝土强度低于设计值,造成梁、柱、次梁的抗力下降,部分框架梁、柱、次梁承载力不满足规范要求。

检测结果显示部分梁裂缝及楼板裂缝贯通,梁的斜裂缝影响构件的抗剪承载力,楼板贯通裂缝使用中可能发生漏水现象,影响结构使用性。混凝土开裂后,内部钢筋容易锈蚀,影响结构耐久性。为了确保结构的可靠性需对裂缝进行处理。裂缝处理后对承载力不满足的构件进行加固处理。

6 结构加固方案

根据检测评定结果需对裂缝进行处理,对部分梁、柱、板进行加固,提高承载力。该项目外立面已完成,考虑拆除外立面存在实施上的困难,该结构对边柱、边梁的加固方案进行了创新。

6.1 裂缝加固方案

裂缝压力注胶修补,裂缝修补后方可进行结构加固,存在斜裂缝的梁构造粘钢加固。

6.2 柱加固方案

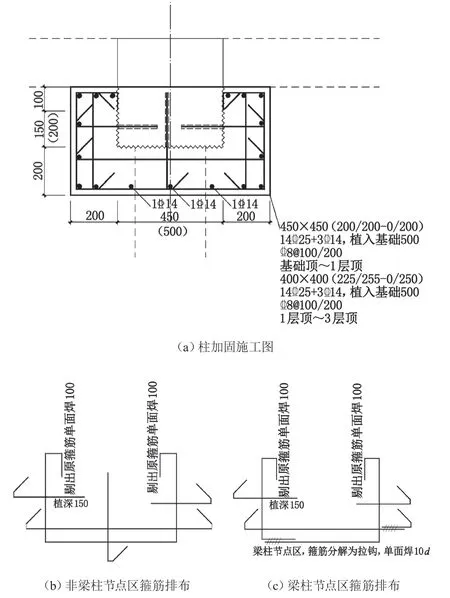

部分柱承载力不满足的柱采用增大截面加固,并延至基础[5]。中柱采用 C40 加固型细骨料灌浆料四面增大截面法加固,梁柱节点区,箍筋分解为拉钩,单面焊 10 d;考虑到不影响已完成的外立面,边柱、角柱采用 C40 混凝土三面加大截面,梁柱节点区,箍筋分解为拉钩,单面焊 10 d(见图 4)。

图4 边柱、角柱加固方案(单位:mm)

6.3 楼板加固方案

1~3 层顶的板面负筋保护层厚度大及板齐梁裂缝采用板面新增钢筋混凝土叠合层加固,板底粘贴碳纤维布加固。板上叠合层 50 mm,配筋单层双向通长,采用直径 8 mm HRB400 钢筋,间距 150 mm。

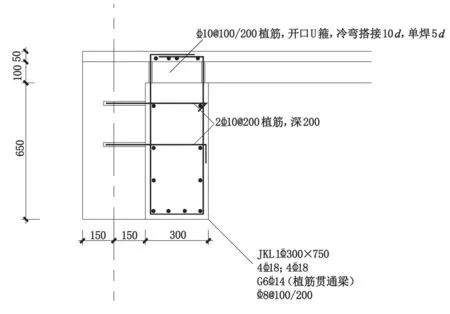

6.4 梁加固方案

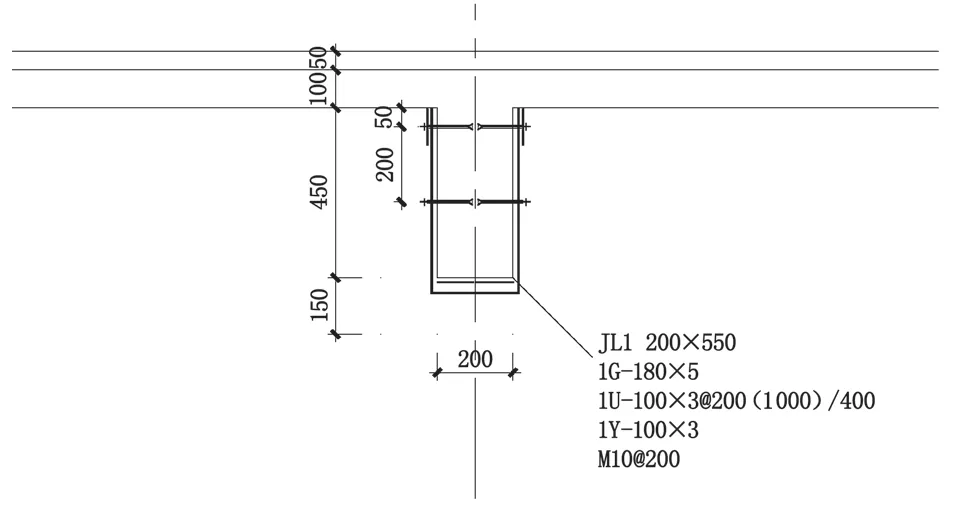

1~3 层顶的框架梁采用 C40 混凝土增大截面加固,中间主梁采用三面增大截面。考虑到不影响已完成的外立面,四周主梁采用一面增大截面,箍筋采用开口 U 型箍穿过楼板,冷弯后焊接(见图 5)。次梁采用粘钢加固,钢板强度为 Q345B(见图 6)。

图5 四周主梁加固方案(单位:mm)

图6 次梁加固方案(单位:mm)

7 结语

针对框架结构梁、板产生裂缝的问题,进行了裂缝调查、混凝土强度检测、混凝土构件尺寸检测,混凝土构件钢筋配置检测及计算分析,对裂缝原因进行了系统分析研究。通过结构承载力计算结果,对结构进行评定。受现场条件限制,部分梁只能做单侧加固,部分柱只能做三侧加固。针对项目的特殊性,采用了有针对性的加固方案。