桩锚支护基坑加固实例分析

(成都四海岩土工程有限公司,四川 成都 610094)

1 概况

1.1 基本情况

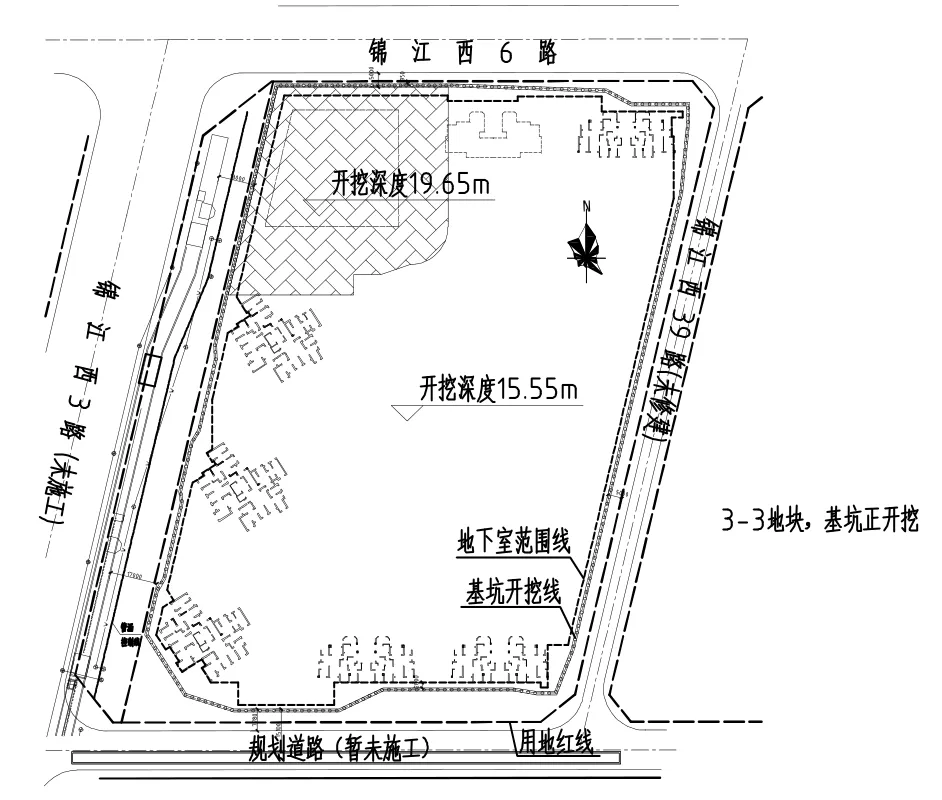

拟建项目工程场地位于成都市天府新区,项目设4 层地下室,基坑周长733m,开挖深度约15.55m。

图1 项目周边环境

1.2 地层概况

1)杂填土:色杂,稍湿,褐黄色,松散,由碎石土及混凝土碎块构成,层厚0.8~6.8m。

2)素填土:灰~灰褐色,稍湿~湿,以粘性土为主,夹杂少量卵石、碎石,层厚0.5~1.2m。

3)粉质粘土:褐黄、褐色,硬塑状态为主,局部可塑,稍湿,含少量铁锰质氧化物,层厚0.7~3.5m。

4)粉土:灰色~灰褐色,中密~密实,稍湿~湿,含少量云母片,层厚0.5~2.5m。

5)粉细砂:青灰色,湿~饱和,松散,含少量云母片及粘土颗粒,层厚0.3~2.8m。

6)卵石层:青灰色、灰色、褐灰色,饱和。根据N120击数,分为松散、稍密、中密、密实四个亚层。

7)泥岩:棕红~紫红色,薄层~巨厚层构造,泥质结构,一般泥质胶结,其矿物成分主要为粘土质矿物,遇水易软化,局部夹乳白色碳酸盐类矿物细纹,水平层理,为水平产状岩层。根据风化程度可分为强风化泥岩、中等风化泥岩,最大揭露层厚32.2m。

1.3 水文地质概况

场地地下水为孔隙潜水和基岩裂隙水。孔隙潜水主要分布于场地砂卵石层中,受邻区地下水侧向补给,该层渗透性较好,水量较大。基岩裂隙水主要赋存于下伏基岩裂隙中,具微承压性。

地下水稳定水位埋深5.5m~7.2m,标高459.53m~461.27m。地下水位随季节变化幅度为2.00m 左右,卵石渗透系数参考值K=23m/d。

2 基坑设计概况

2.1 工程特点

根据《建筑基坑支护技术规程》[1]及《成都地区基坑工程安全技术规范》[2],基坑工程安全等级为一级,合理使用期限为12 个月。

2.2 基坑支护方式选择

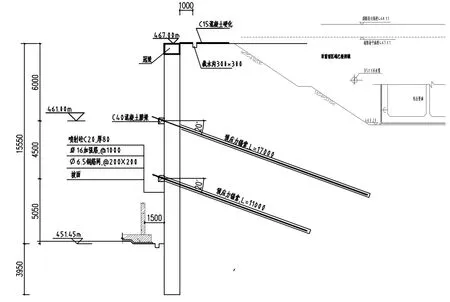

本工程基坑开挖深度较深,同时紧邻市政道路以及综合管廊,周边环境复杂,采用锚拉桩支护结构,设置锚索两道,混凝土腰梁连接,以增强基坑整体稳定性。桩顶设置冠梁,高0.7m,宽度同桩径。桩间挂网喷混凝土封闭,厚80mm。

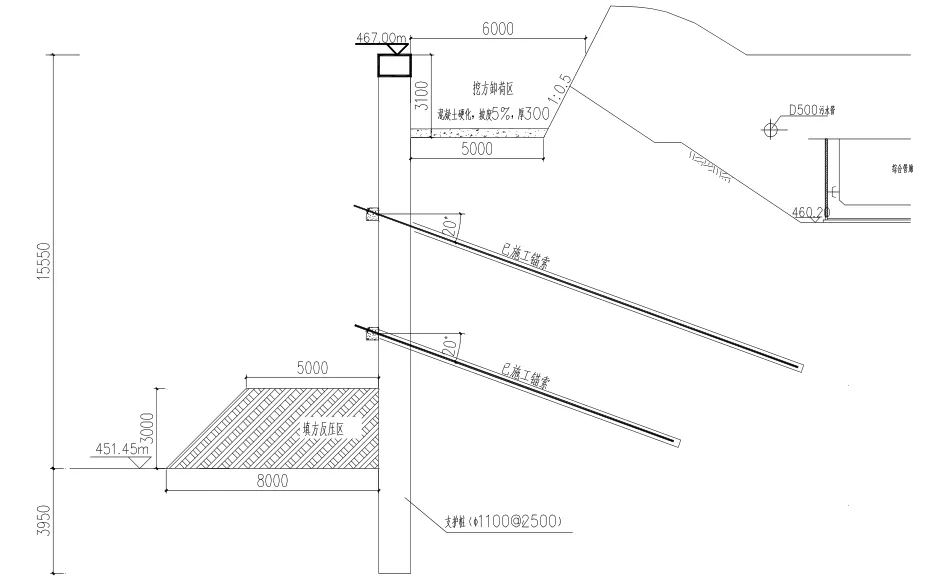

图2 支护剖面图

2.3 材料的材质及强度要求

1)桩身及冠梁混凝土: C30

2)桩间喷射混凝土: C20

3)锚索杆体: ∅15.2 钢绞线1860MPa

4)锚索注浆体: M30 水泥砂浆

5)钢筋:HRB500(主筋)及HPB300(箍筋)

2.4 基坑降排水设计

降水采用管井降水,辅以排水沟集水井明排。

1)降水井间距为25.0m 左右,共布置降水井29 口,降水井深度按17.5m设计。

2)降水井成孔直径600mm,井管采用PVC 管,管径300mm,其中上部井壁管5.0m,下部缠丝滤水管15m,井管外侧围填5-10mm 规格砾石[3]。

3)在支护结构壁面设置排水孔,孔排距2.0m,间距同桩间距/2.5m,土层中排水孔深度为0.5m,卵石层不设排水孔,排水孔采用∅50PVC 管,仰角10°,PVC 管上螺旋状钻∅10 孔,间距100mm,对有渗水地段增设排水孔。

4)坑顶地面整平,基坑顶面翻边以外至围墙间用C15 砼硬化,防止地表水下渗。

5)本工程基底为基岩,基岩面范围内地下水不能有效排出,基坑开挖后,应采取明排水措施。

6)在基坑顶设置截水沟,在基坑内设排水沟,在坑内每隔30m 设一集水坑。

7)对于透水性较差的地层,采用挖超前集水坑,在基坑内挖排水明沟,进行明排。

2.5 基坑监测设计

2.5.1 监测内容

周边建筑及管线变形监测,基坑顶位移、沉降、地下水位观测、地表开裂情况。

2.5.2 监测点布置

基坑边坡顶部水平位移及竖向位移监测点沿基坑周边布置,基坑周边中部布置监测点,监测点间距20m,每边监测点数目不少于3 个,基坑监测点均布置在基坑顶[4]。

2.5.3 监测报警值

1)基坑顶位移:30mm,变形速率为3mm/d;

2)基坑顶沉降:20mm,变形速率为3mm/d;

2.5.4 观测频率

1)基坑开挖前,进行设点并进行初始观测;

2)基坑开挖深度小于5m,每两天监测一次;基坑开挖深度5~10m,每天监测一次;基坑开挖深度大于10m,每天监测两次;

3)基坑开挖到设计标高后,变形稳定每周监测一次,直至回填。

4)遇特别险情或特大暴雨,应加密观测频率。

3 出现的问题及原因分析

本工程自2017年6月初开挖,至2017年9月中旬施工至设计标高,监测位移最大值27.1mm,与设计计算值接近,未超报警值。

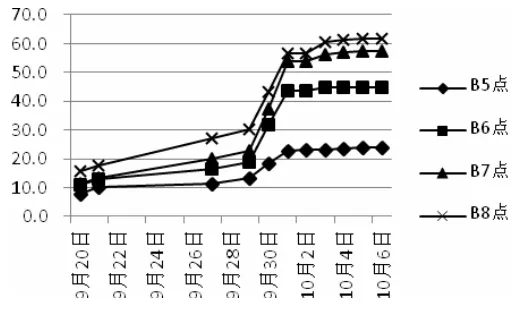

2017年9 月30 日,变形监测结果显示,西侧B5~B8 监测点,水平位移显著增大,我司即刻安排技术人员进行间隔2h 连续监测,单日变形值达12mm,变形速率远超报警值,且现场出现明显裂缝,宽度10~20mm,故于当日晚间对坑顶进行开挖卸荷应急处理。分析认为,主要有以下几个原因造成此次险情出现:

1)基坑西侧为市政道路,路面下为近期修建的综合管廊,大开挖修筑后回填,造成本项目基坑外侧1.5m 以外土体为新进回填土,厚度6~8m,土质松散,自稳性差;

2)基坑外侧即为市政绿化带,景观造坡堆土高度2.5m,方案设计时道路并未施工,支护方案未考虑此部分超载影响;

3)事发前几天,出现连续的降雨,填土松软,雨水渗透后,重度增加,抗剪强度降低。

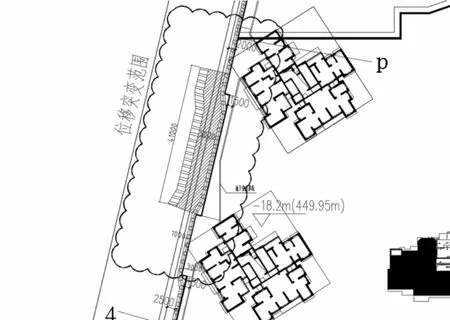

图3 位移突变范围示意图

4 加固处置措施

4.1 加固方案

1)护壁桩后采取开挖卸荷方式,降低土体对桩身侧压力;开挖后土方堆积在基坑内坡脚,反压桩身被动区。

2)采用坑内堆土对护壁桩坡脚进行反压;开挖卸荷坑底采用C30 混凝土回填硬化,厚度300mm,硬化面按5%坡度,坡向坑内,桩间护壁上开凿泄水孔,以免积水。

图4 卸荷及反压处理

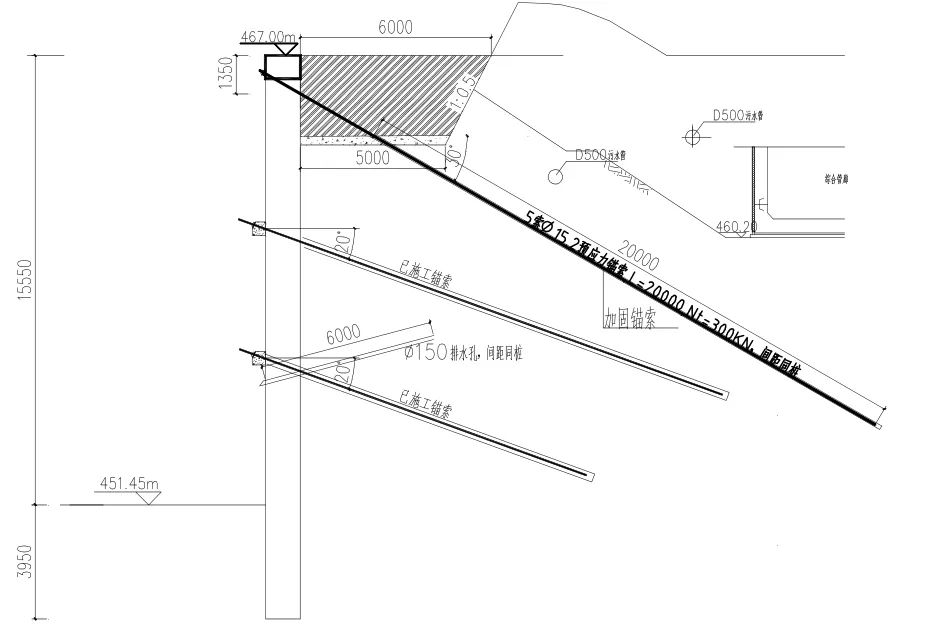

3)在卸荷坑内施工加固锚索,杆体采用5 15.2 钢绞线,孔内长度20m,锚固段。

4)基岩与卵石交界面增设泄水孔,孔度6m,孔径150mm,水平间距同护壁桩;

5)卸荷坑内锚索下方采用素土夯实回填,锚索端部采用锚具预张拉锁定,锁定值50kN。

图5 加固锚索施工

图6 加固处理后剖面图

6)卸荷坑全部回填至冠梁标高,同样采用素土夯实。锚索整体张拉锁定,锁定值300kN。基坑内堆土反压区土体开挖出场,尽量减少开挖对护壁桩扰动。

4.2 加固实施效果

加固锚索实施完成后,通过持续的监测结果看,基坑支护结构变形逐步趋于稳定,后续工作得以顺利实施。

图7 加固后监测结果

5 结语

1)锚拉式排桩支护结构,能够充分利用坑外土体的物理力学性能,作为深基坑支护构件,具有较明显的经济优势,是成都地区普遍采用的一种深基坑支护形式。

2)基坑周边环境对深基坑支护结构安全性影响非常重要,在基坑设计、施工过程中应重视对周边环境的调查,必要时应采取预处理措施。

3)深基坑工程应采取信息化施工,及时反馈变形结果,因地制宜的制定处置措施,能有效避免基坑大面积垮塌风险。