习武风气对我国当代农村乡风文明建设的积极性影响

——以湖南新化孟公村为例

陈永辉,彭健民

(1.湖南警察学院 警务指挥与战术系,湖南 长沙 410138;2.湖南人文科技学院 体育学院,湖南 娄底 417000)

乡风文明是对一个国家社会秩序和伦理规矩的体现,反映了一个国家社会发展进步的程度。新时代农村乡风文明建设是我国特色社会主义建设的一部分,也是中华民族伟大复兴实现的重要途径。农村乡风文明建设既需要政府的行政治理,更需要村民构建精神情感道德。这里既有来自像法律规章等正式制度的影响,也有来自像乡规民约等非正式制度的影响。它们从不同层面影响并制约村民的各种思想行为。在我国,“从1980年到现在,国家层面的正式制度的不断供给以及农民自发创造非正式制度几乎是同时进行的,国家层面的正式制度供给和运行为乡村社会的非正式制度的创造留下了足够空间,正式制度在事实上无法消弭非正式制度运行空间。”[1]可以说,非正式制度在我国农村社会文明建设中始终占有很重要的地位和作用,对农村社会秩序运行和伦理维护起着很重要的调控作用。非正式制度的实施必须依靠村民通过各种传统文化活动建立起来的道德情感来维护,凸显了中华民族的传统价值信念和意识形态。

新时代,党和政府提出加强“美丽中国”建设为民众幸福生活服务。“美丽中国”一个很重要的标志就是乡风文明。因此,新时代要不断提高村民的道德情感,以此建设好维护好农村社会秩序和伦理规矩。农耕社会中,村民的道德情感一直深受民族传统文化的影响[2]。习武风气,指的是习武活动形成的爱好或习惯,是一个地方的武术文化内涵,以及习武群体人文素养的一种体现。农耕社会,我国很多农村地区具有传统习武的习俗,因而探究习武风气对当代农村乡风文明建设产生什么样的积极性影响,对如何改善新时代农村社会环境具有重要的意义。本文以湖南新化县孟公村为例,从二十世纪七十年代后期改革开放开始,对当地传统习武风气为当地农村乡风文明建设带来的积极性影响进行研究,旨在针对新时代新环境,继承和改进传统习武风气,创造性地转化其社会价值和影响力,为新时代美丽农村建设服务提供借鉴。

一、 研究对象与方法

(一) 研究对象

新化是全国武术之乡,孟公村位于新化县孟公镇,孟公镇旧名“横阳山”,是新化本土武术的发祥地。近几年,孟公村小城镇化建设规模正在初步形成,已成为孟公镇周边地区的农贸商贸中心。孟公村具有传统习武的风俗,是新化县武术聚集地之一。

(二) 研究方法

1.文献资料法

以“习武风气”“武德”“武术礼仪”“武术典故”“拳谚”“契约”“梅山武功”等为关键词,查阅近十年来相关文献。同时,查阅新化县志、湖南武术拳械录和湖南武术史等地方史志,为本研究提供理论支撑。

2.实物论证法

对湖南新化孟公村进行实地考察,收集了当地一陈姓拳师(已故)保存下来的拳谱(民间打手歌诀)和“投师约”,为本研究提高论证的可靠性。

3.口述论证法

对当地村民进行走访,以他们的口述、回忆为史实,为研究提供历史材料。主要有对拳师教武、村民习武生活化的口述、老辈拳师日常道德行为事迹的口述、地方民间典故的口述、春节舞龙武术表演习俗的口述。

二、结果与分析

(一)孟公村传统习武风气体现的地域文化特色

1.以地方拳种为支撑,习武风格地域特色明显

“梅山拳”是当地比较有名的地方拳种,是孟公村传统习武风气形成和延续的载体。二十世纪七十年代到八十年代,新化周边县市常有民众来新化寻师习武,当地一些拳师也时常在周边县市教武谋生。“梅山拳”过去在当地一带叫横阳山的“打”,当地习武都叫“练打”,“打”体现了当地习武的一个文化特点。横阳山的“打”,套路不少,动作朴实无华,地方特色明显。据《梅山武功》《湖南武术史》和《湖南武术拳械录》等书籍记载和阐述:“梅山拳套路短小精悍,结构紧凑,有‘拳打卧牛之地’特点,演练朴实无华,直来直去,要求手法多变,桩功稳固,步法要实,稳打稳扎,少跳跃。实战中重手法,讲功力,要求近身短打,体现了‘蛮勇’的打练风格特点”[3-6]。

2.习武氛围浓厚,“打”成为生活的一部分

据村民反映,过去当地习武民众多,当地的“打”家喻户晓。家族制和师徒制是梅山拳传承的主要方式,家族内父辈们会把自己的所学传给下一代,闲下来的时候就教教子孙站站桩,打打拳。节假日,一些村民都会把小孩跟当地拳师学打,有的成年村民常年拜师学打,“教打”是当地一些拳师的谋生职业。二十世纪八十年代新化县体委为加强民间拳师管理,要求拳师获得相应等级的“民间武术传授执照”才能从事“教打”这一职业[5]153。当时孟公村拳师热衷“教打”,都拿到了新化县颁发的不同等级传授执照。一到春节,当地村干部会组织拳师在春节舞龙活动中为村民举行武术表演。据史料记载,“1972年春节,孟公、鹅塘等乡组建农村舞龙武术队受新化县体委邀请,去县城关镇进行舞龙武术表演。二十世纪七十年代,孟公、鹅塘等乡还分别为接待江西、江苏两省体育代表团举行了专门的群众武术表演。二十世纪八十年代初期,当地成立了新化县第一个私人拳社——横阳山拳社”[5]82-83,100。

3.形成了地方武文学体系,“俗”文学味道浓厚

当地习武风气得到延续,也在于有许多街坊流传下来的民间典故和朴实的拳彦歌诀。这些典故多出现在清末民国初期年代,反映了当地老辈拳师学艺、谋生、除暴安良的一些感人事迹。其中一些典故在新化县志有记载,如“伍氏兄弟勇除巨盗、谢维尹虎穴歼魔、伍甲六巧计学艺、伍再先武汉力斗洋武士、哑巴武师练武伏奸商、孟春代父打出厂”[3]955-956,等等。当地还保存有比较体系化的拳谱文化,拳谱中的拳谚、拳诀大多是以当地一些俗言俚语出现,体现了当地的民间文学色彩,如孟公村一陈姓拳师保存“拳谱”(打手歌诀)中,就记载了一些习武心得,如“九打九金刚,十打十金刚”“上打雪花盖顶,下打雷火烧天”“双来力转手,阴阳转手扒”“二龙戏珠是好打,徒子徒孙莫乱传”等[7]。

(二)习武风气对当代孟公村乡风文明建设带来的积极性影响

1.制约和规范习武民众道德行为,对遵循村落公共秩序起到了一定的维护作用

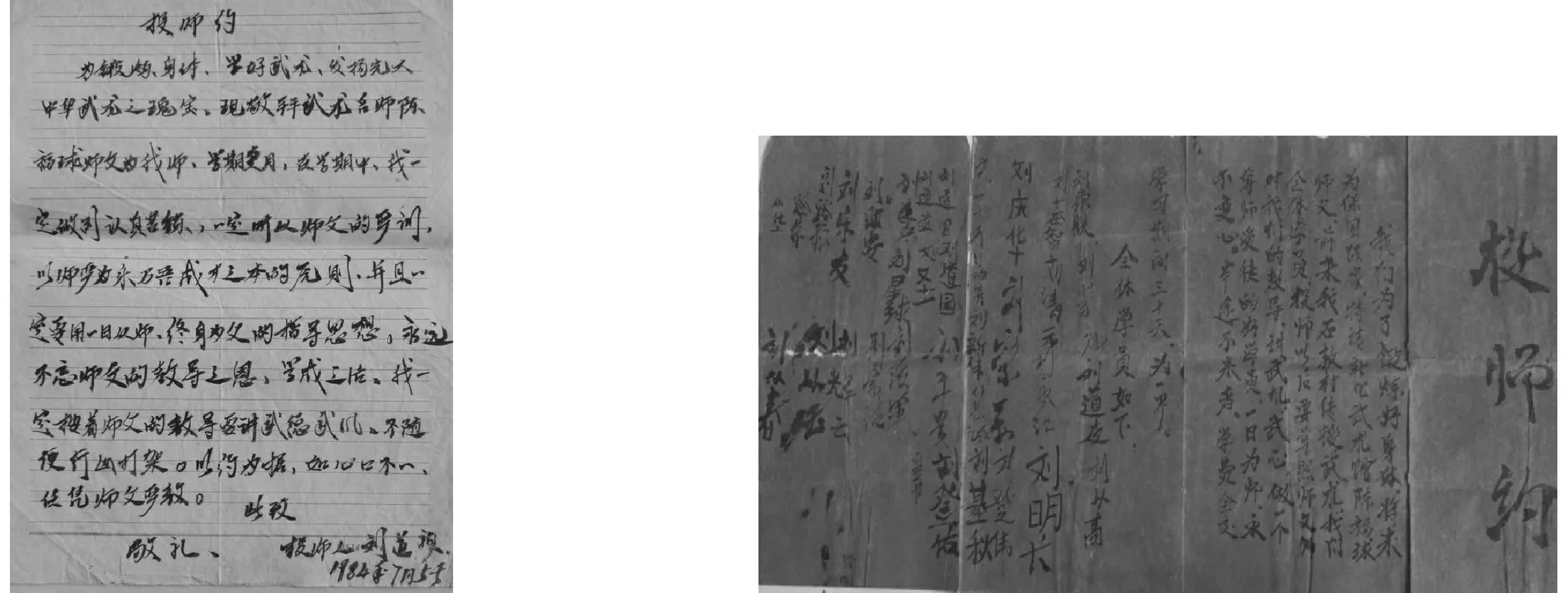

横阳山过去的职业拳师教打,都会要求徒弟写“投师约”。“投师约”是当地习武者遵循武德的一种特殊表现方式,体现了师父和徒弟之间的契约关系,一定程度上制约着徒弟在村落的一些思想行为。当地拳师陈福球保存了一些“投师约”,这些投师约表明了师徒关系,以及双方形成师徒关系要履行的义务和规则。虽然每份投师约写法略有不同,但表达内容大同小异,拜师学打的徒弟要在投师约上写清楚:愿拜某某为师,保证做到一日为师,终身为父,不背叛师门,学习期间,保证勤学苦练,日后保证尊老爱幼、团结互爱,不惹是生非,不打架斗殴,学成之后保证做到徒不负义,等。投师约上还需注明学徒姓名、学武时间、学费等(如图1,图2)。从投师约内容可以看出,这就是一份契约合同。“投师约”对徒弟的道德行为有明显的要求和约束,体现出了师徒之间的价值关系和身份地位契约关系。这些投师约都是在二十世纪七十年代末、八十年代初学打民众写的,由此可见,投师约在二十世纪七十到九十年代对老一辈习武民众具有一定的道德规范和制约作用。

图1 学徒刘某写的“投师约” 图2 孟公石敖村学徒集体写的“投师约”

“契约是主体在价值关系中,经过各自的价值计算之后自愿达成的遵守行为规则的共识性协议。如果没有主体之间关于行动规则的契约,任何规则都是单方面的规则设想,而不可能得到价值关系中的相关主体的遵守,价值关系和规则也因此而失去延续基础,”[8]。价值和意义也不会得到体现。“投师约”是典型的以非正式制度的形式来约束行为人的道德,体现了拳师和徒弟主体双方各自的价值需求,以及双方必须遵守的共同规则,如果一方不履行投师约诺言,则是不道德行为。人的自由本身不存在道德行为,但当人的自由行为被规范和限制时,道德就会出现。卢梭在《社会契约论》中指出:“放弃自己的自由,就是放弃自己做人的资格,就是放弃人类的权利,甚至就是放弃自己的义务。而且取消了自己意志的一切自由,也就是取消了自己行为的一切道德性。”[9]对于二十世纪七八十年代横阳山各村落拜师入门学打的村民来说,“投师约”确实起到了一定的规范和制约效果,习武村民,都会接受师父的教诲,也不会随意违背投师约诺言,一旦违背,则会遭到村民的道德谴责。

二十世纪七八十年代,当地很多拳师不但遵守“投师约”,规范自己在村落的一切行为,还会以自己的武德声望,为本地村民调解纠纷,维护村落秩序。孟公村德高望重的拳师普遍受村民敬重,村民发生矛盾纠纷时,常请他们来调解。孟公村已故拳师陈福球在二十世纪七十年代是当地公认的有名望的拳师,也是其陈氏家族的族老级人物,二十世纪七八十年代不但经常断自家家族家务事,也经常为生产队村民断一些“闲事”,调解矛盾纠纷。孟公村拳师陈锡球,曾担任孟公村治保主任,因断事公断,深受村民信任,二十世纪九十年代被村民选为村长,为村民处理一些生活中的琐事和纠纷。

村民请拳师协调纠纷矛盾,究其原因,主要是村民对名望拳师的信任。村落社会是熟人社会、血缘社会,信任更容易获得。彼得·什托姆普卡指出:“信任在密切的、小范围的、亲密的社区共同体中比在陌生的城市人群中更容易获得。”[10]所以,在村落中村民习惯通过当地人物寻求帮助,而拳师的“侠义精神”是获得村民信任的主要因素。“侠义精神主要表现在习武者所要承担的社会责任和对本人的秉性修养两个方面。诸如匡扶正义、除暴安良、见义勇为、无私奉献的社会责任,以及立身正直、善恶分明、重义轻利和守信践诺的秉性修养。”[11]这些表现也是造就拳师本地名望的主要方面。二十世纪七八十年代,拳师“断闲事”在横阳山许多村落是一种普遍现象,这是许多农村社会能人治理的一种传统的社会管理表现形式,防止了村落一些矛盾事态的扩大,一定程度上维护了村落等级秩序和公共秩序的运行,使当地村落社会秩序得到比较稳定有序的延续。

2.传递生活礼仪礼节,对遵循村落伦理规矩起到了一定的维护作用

孟公村传统教打学打活动中,师父特别强调对徒弟的礼仪礼节教育。清末民初,拜师学打就得行拜师仪式。拜师者不但写投师约,而且要行叩拜礼、献茶、吃拜师饭。在学打的整个过程中,师父经常通过言传身教对徒弟灌输一些礼仪礼节等伦理观念,比如:进屋给师父或长辈开门,请他们先进;起身迎接师父长辈;让师父和长辈先坐,给他们端饭、敬酒;出门在外给师父和长辈提行李,农耕季节帮师父收割农作物;逢年过节看望师父,教打归来后准备礼物拜访师父;路上碰到长辈行拱手礼,师父去世要守孝;对人称呼说话要自谦、表敬;等等。这些日常礼仪礼节凸显了做人的教养和规矩,对孟公村村落内部秩序和谐起到了一定的维护作用。二十世纪七十年代到九十年代初,给师父行跪拜礼逐渐淡化,但其它的一些礼仪规矩仍然受重视。那个年代,不论是拳师之间,还是学打民众之间,日常生活交往都是以礼相待,和乐相处。新化古称梅山,属于南蛮之地,自古不受王化统治。自宋代归化以来,礼仪文化才逐渐随着外来迁徙民众进入梅山域内。孟公村居住村民主要来自宋代江西移民,他们在横阳山这块土地上长期生产生活实践中建立起了一套生存价值观,大家按照惯例来生活,特别注重“面子”意识,谁不遵守,就会受到当地村民舆论谴责和指点,在农村这个熟人、血缘家族社会,如果得不到村民的认可,是很没面子的。所以,二十世纪七八十年代期间,当地很多家长都希望拳师对自己的小孩严加管教,以培养他们的伦理意识,做一个有教养的人。

传统学打拜师仪式,以及礼仪礼节教育凸显了当地社会形成的身份地位观念、伦理观念,对规范村民交往行为及维护村落社会秩序具有一定的约束力。莫尼卡·威尔逊说:“仪式能够在最深的层次揭示价值之所在……人们在仪式中所表达出来的,是他们最为之感动的东西,正因为表达是囿于传统和形式,所以仪式所揭示的实际是一个群体的价值。”[12]仪式是群体生活中“魂”的所在,这个“魂”体现的就是村民的传统伦理观念。传统拜师仪式凸显了传统的“尊师重教”伦理观。中国农村是典型的传统农耕社会,改革开放以来,虽然学校教育在农村不断普及,但二十世纪七十年代到九十年代仍然有很多村民并没有受到系统化的学校教育,文化活动仪式仍是一种接受教育的自我成长方式。像拜师学打仪式,拳师通过举行拜师仪式向村民传递尊师重教的价值观念,从某种程度上培养了村民的伦理观,让他们初步懂得礼仪礼节在生活中的重要性。中国社会自周朝开始,就推崇伦理教化功能,以伦理道德要求来达到社会自治效果,这就是一种文明的体现。《论语》说,“礼之用,和为贵”,要求人自身和谐和人际和谐。《礼记.乐记》说:“礼也者,动于外者也。”礼,教人懂得尊重,以及如何以得体、优雅的行为与人交往,长期践行,自然内化于心。《孝经》说,“礼者,敬而已矣。”双方相互尊重,称为“礼尚往来”。如此,人际关系即可达到普遍与持久的和谐。孟公村传统的教打学打活动是对情感教育的本土践行,一定程度上对当地礼仪礼节的遵循起到了维护作用。

3.形成文化标志符号,对乡土文化认同起到了一定的维护作用

清末民初,新化流传着一些关于本土拳师的民间典故,有的是有书籍记载,有的是街坊流传。如,李抱一所著《湖湘技击要闻》载,“伍再明,善硬功,相室中一桌,系坚木所制,铺置地面。并五指,力插之,洞木及土。伍再先,善轻功,在武汉汉阳码头船上遇一伙强人,他纵身一跃,轻如飞燕,转瞬已至桅巅,桅高数丈,巅小不能容足,伍一足侧立长呼,半响始下众强人大惊曰:此次与敌,枉自送死,于是徐徐引去。”[13]新化县志记载:刘绍贤在新化颇具盛名,民国初年,刘绍贤去贵州访友,途经隆回小沙江青山界,遇土匪劫道,同行众人皆惧而交出钱财,独绍贤凛然而立,匪首凶相毕露,操刀便砍,绍贤运功于臂,挡住砍刀,使其刀口卷刃,众匪徒欲以众相欺,绍贤如虎入羊群,将匪首击毙,使余匪狼狈而逃[3]1057-1064;刘春祖,当地人称“祖保瞎子”,能闻风辨器,并以盲公杖练成“大水牯练泥”的保身棍法,水泼不进。传说他在冷水江锡矿山曾与十九名武师赌斗,“祖保瞎子”身背沙锅,对手全部手持木棍,以击破他背上的沙锅论输赢,他手持盲公杖,在众人的围攻下,将对手的长棍全部击落,背上的沙锅安然无恙[13]。这些典故成了二十世纪七八十年代是村民茶余饭后的闲聊话题,丰富了当地村民的精神生活。

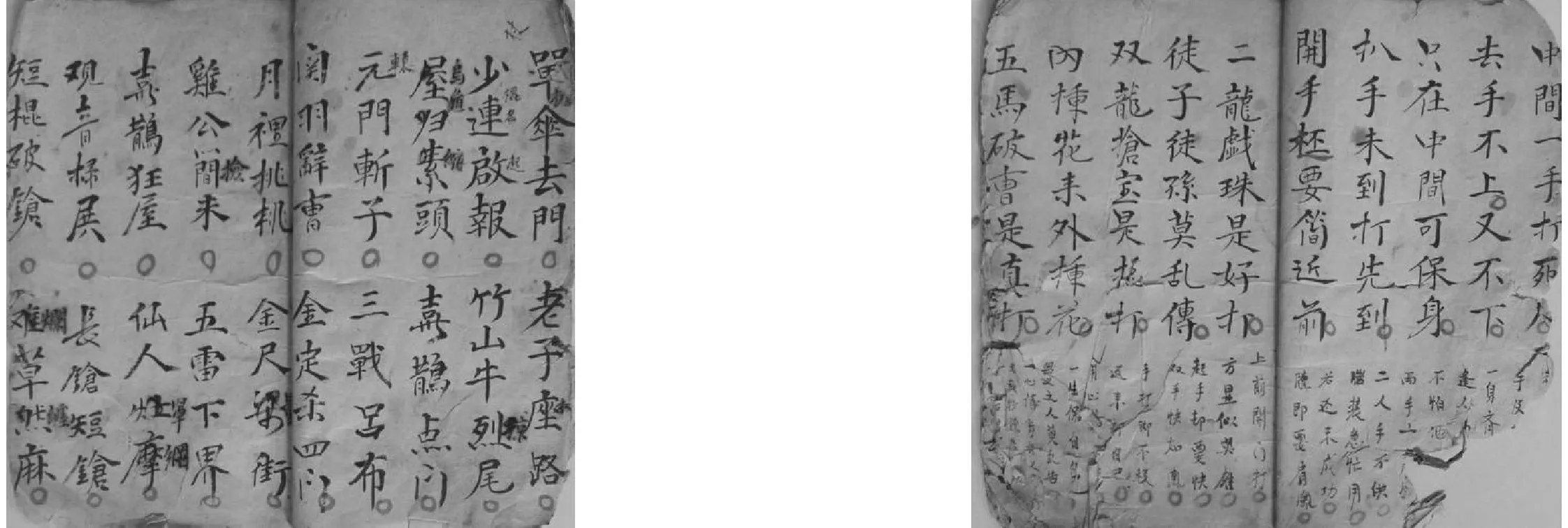

孟公村拳师,有的保存有师父传承下来的拳谱,这些拳谱都是手抄本,有些手抄本因保存不当,已残缺破损,字迹用毛笔手写,有些字、词语都是按照当地方言的谐音写的,用当地方言朗读和理解,能体现出俗文学味道。如陈福球拳师保存的拳谱,其中有棍术套路名称拳诀:老子座路、竹山牛烈尾、乌龟缩头、喜鹊点门、关羽辞曹、辕门斩子、月里偷桃、鸡公捡米、五雷下界、仙人罩网、观音扫殿、烂草缠麻等等(见图3)。还有打手心得中的拳诀:中间一手打死人,去手不上又不下,只在中间可保身;扒手未到打先到,开手还要简近前;二龙戏珠是好打,徒子徒孙莫乱传;双龙抢宝是搃打,内插花来外插花,五马破曹是真打[7]等等(见图4)。这些拳诀,虽然“俗”,但具有像形像意的作用,体现了当地先辈拳师在生活中的智慧集聚,对村民生活起到了“和乐”的调节作用。

图3 拳谱中的棍术套路名称 图4 拳谱中的部分打手歌诀

二十世纪七十到九十年代,随着全国习武之风的盛行,当地村民对外一直把梅山拳作为新化标志性本土文化符号,甚至在二十世纪八九十年代出现了“不会梅山功,愧为新化人”的说法。今天,虽然当地环境改变,但梅山拳作为一个文化符号,已经印记在了新化本土梅山文化发展历史中,它仍然是当地谋求发展的重要代言。

文化历来有俗与雅之分。通常来说,俗,是自然的、素朴的文化形态;雅,是经过人为加工与品质提升的文化形态。农村社会,俗文化更能表达村民的现实生活意义和语言表达意义。农村民间典故是反映当地历史人物客观历史的现象存在,也是对先辈们的生活智慧结晶的认识。透过这些典故的表层内容理解其深层意义,能提高当地村民对生产劳动的认知,强化对传统文化的认同和对道德规矩的遵循。更重要的是,这些动人故事为村民构建文化自信积淀了文化资本。

拳诀文化也是一种俗文化,更能体现传统文学的本土味。这些“歌诀突破了传统诗歌严格格律限制,为作为动态技法的描述提供了充分发挥的空间,也融合了作为诀的口语化、形象化风格,在满足习武者习武需求的同时,增强了中国传统文学的文化认同与人文抚慰。”[14]拳谚歌诀一般都深受中国传统诗化语言影响,拳诀意象多贴近当地现实生活,取材当地自然生活。“拳诀句式灵活多样,拳诀内容表述往往具体到身体某一部位的相应动作,或某一动作的具体攻防用法。拳诀在呈现武术动作同时,亦将动作含义通过直白的语言表达出来。”[14]拳诀的产生、流传,加深了村民对本土文化的认识,促进了村民对本土文化和身份归属的认同感,村民的凝聚力也相应提高。

三、结论与建议

(一) 结论

二十世纪七八十年代,孟公村浓厚的习武风气在当地乡风文明建设中产生了积极性影响,这主要表现在:“投师约”对当地拜师学打的村民在道德行为规范和制约上起到了一定促进作用;讲武德、有声望的老拳师作为“能人”,能为当地村民处理一些矛盾纠纷,对村落社会的稳定有序起到了一定促进作用;礼仪礼节在孟公村传统教打活动中一直都得到重视,凸显了当地村落社会形成的身份地位观念、伦理观念,对规范当地村民生活交往行为及维护雷公村村落伦理规矩起到了一定的促进作用;孟公村流传的一些武术民间典故,以及一些拳师保存下来的拳谱,体现了当地的俗文学特色,促进了村民身份归属感的认同。

(二)建议

习近平总书记说:“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”[15]新时代,要以构建美丽乡村为契机,加强村民习武生活化建设,发挥习武传统软治理的功能,培养村落村民道德情感,为促进新时代农村乡风文明建设服务。

第一,倡导传统武德,促进村落公民道德形成。新时代村落管理既要加强政府治理,也迫切需要加强村民道德建设。提升乡风文明,倡导传统武德是一种很好的途径。武德自古就是我国乡村社会提倡的优秀美德,新时代要把武德作为村落公共道德内容加以倡导,以促进村落公民道德形成。(1)完善传统武德内容,并上升成村落精神文化,加强宣传,督促村落各村户遵守。(2)加强武术传授活动开展,培养村落优秀拳师,鼓励、推选一些德艺双馨的拳师担任村干部、生产组长、民间武术协会负责人,发挥他们的道德引领作用。(3)大力提倡拜师仪式,严格要求习武者遵循武德戒律。

第二,倡导武术礼仪教育,促进村落公民教养形成。教养是公民在日常生活交往中所体现出的礼仪礼节养成习惯。礼仪礼节是传统儒家伦理思想的主要部分,也是社会主义核心价值观中的重要的伦理观。新时代美丽村落建设,要强化对青少年武术礼仪礼节的教育,要发挥拳师的言传身教作用,引导村民建立礼仪礼节养成意识。要重视武术校园推广活动的开展,融合武术礼仪礼节教育,让学生养成良好的教养。

第三,开展武文学挖掘整理利用工作,促进村落公民乡土文化情怀形成。新时代,中国优秀传统文化建设是引领中华民族伟大复兴的重要路径。中华民族传统文化是由无数个地方乡土文化组成,重视传统文化建设,就得有乡土文化情怀。农村地区的民间武术典故、拳谚歌诀等,凸显出了不同地域乡土文化特色。各地村落要以它们为乡土文化延续载体,加强对它们的挖整、利用建设,“让书写在古籍里的文字都活起来”[15]。要把典故、拳谚歌诀整理成知识体系,以原始题材为基础,对内容、情节适当加工,提高武文学的教育性和可读性,让这些典故、拳彦歌诀走进课程思政教材,通过校园教育,让当地学生能从民间典故和拳谚歌诀文化中领略出地域文化的精髓和价值,促进乡土文化情怀的形成。