达比加群酯联合替格瑞洛治疗急性脑梗死并深静脉血栓临床观察*

丁庆刚,周铁仁,王维佳,李建军

(河北省霸州市第二医院,河北 廊坊065701)

急性脑梗死是现代社会中致死和致残的常见中枢神经系统血管事件[1]。患者由于长时间卧床,活动减少导致机体血流不畅,并形成血凝块,同时伴下肢肿胀、疼痛等症状。血栓形成后会导致静脉内血液回流障碍,血栓长时间存在会导致下肢缺血坏死,严重影响患者的生命健康[2]。目前,深静脉血栓(DVT)的治疗有药物干预、物理疗法、护理干预等手段。常规的物理按摩疗法为通过对患者肢体的按摩促进血液循环,但单纯的按摩理疗、主被动锻炼等手段对静脉血栓缓解能力不足,未能改善患者血液的高凝状态[3]。替格瑞洛可减少血小板聚集,缓解急性脑梗死症状,但单用抗血栓效果不明显。达比加群酯有较强的溶栓作用,可有效溶解栓塞性物质。本研究中观察了两药联用治疗急性脑梗死并DVT的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:符合《中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识》中相关诊断标准[4],经头颅CT、血管造影检查确诊为急性脑梗死[5]。经彩色多普勒超声检查确诊并伴DVT;对本研究拟用药物无过敏反应;精神状态、认知功能正常。本研究方案符合《赫尔辛基宣言》中的伦理学要求,患者或其家属签署知情同意书。

排除标准:严重心、肝、肾功能不全;活动性出血、凝血功能障碍;长期服用抗凝药物;精神状态异常;妊娠期或哺乳期;自身免疫性疾病;恶性肿瘤。

脱落/剔除标准:中途自愿退出本研究;临床资料不全或缺失;未严格按本研究治疗方案服药。

病例选择与分组:选取医院2017年4月至2019年4月收治的急性脑梗死并DVT患者86例,随机分为观察组和对照组,各43例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。详见表1。

表1两组患者一般资料比较(n=43)

1.2 方法

两组患者均予抗血小板、改善微循环、控制血压、补液及维持电解质平衡等基础治疗,定期翻身、按摩、被动或主动活动双下肢,并予替格瑞洛片(阿斯利康制药公司,国药准字J20130020,规格为每片90 mg)口服,每次1片,每日2次;观察组患者加服达比加群酯胶囊(Boehringer Ingelheim International GmbH,进口药品注册证号J20171035,规格为每粒110 mg)每次1粒,每日2次。两组均连续治疗1周。

1.3 观察指标与疗效判定标准

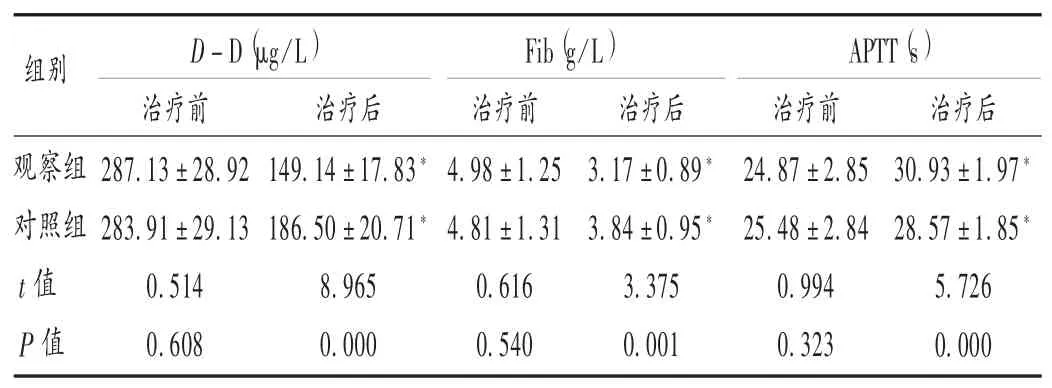

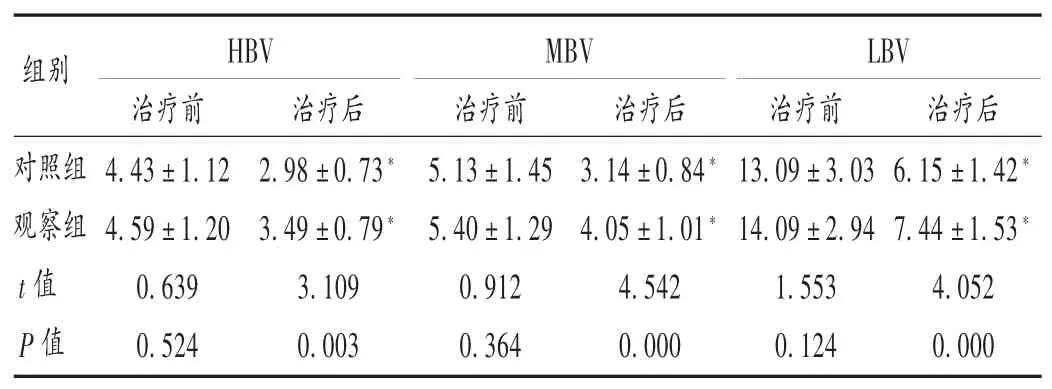

观察指标:采集患者治疗前后肘静脉血约5 mL,分为2份,1份加入含有肝素的抗凝管中,离心,分离得血浆;采用PUN-2048A型全自动血凝分析仪(北京普朗新技术有限公司)检测凝血功能指标水平,包括D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原(Fib)、活化部分凝血活酶时间(APTT);采用LBY-N6COMPACT型全自动血液流变仪(北京普利生仪器有限公司)检测血液流变学指标水平,包括高切全血黏度(HBV)、中切全血黏度(MBV)、低切全血黏度(LBV)水平。取另一份肘静脉血,离心、分离得血清;采用酶联免疫吸附(ELISA)法检测血清炎性因子水平,包括肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)、白细胞介素6(IL-6)。试剂盒均购于上海罗氏诊断公司,操作步骤按仪器操作规程和试剂盒说明书进行。

疗效判定[6]:显效,下肢疼痛感、肿胀症状完全消失,血栓面积缩小不低于80%;有效,下肢疼痛感、肿胀症状显著减轻,血栓面积缩小30%~80%;无效,肿胀、疼痛无明显减轻,血栓面积缩小低于30%。总有效=显效+有效。

安全性:观察治疗期间患者恶心、呕吐、腹泻、皮疹、消化道出血等不良反应发生情况。

1.4 统计学处理

采用SPSS 22.0统计学软件分析。计量资料以表示,行t检验;计数资料以率(%)表示,行χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

结果见表2至表6。

表2两组患者临床疗效比较[例(%),n=43]

表3两组患者凝血功能指标比较(±s,n=43)

表3两组患者凝血功能指标比较(±s,n=43)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05。表4、表5同。

?

表4两组患者血液流变学指标比较(±s,mPa·s,n=43)

表4两组患者血液流变学指标比较(±s,mPa·s,n=43)

?

表5两组患者血清炎性因子水平比较(±s,n=43)

表5两组患者血清炎性因子水平比较(±s,n=43)

?

表6两组患者不良反应发生情况比较[例(%),n=43]

3 讨论

急性脑梗死患者下肢活动减少后血液循环不畅,持续的血流淤滞、高凝状态诱发血栓栓塞性物质形成。下肢静脉血栓形成后,临床表现为下肢肿胀、疼痛、静脉炎等,严重时可引起下肢缺血坏死。目前,临床常用的预防方法为物理按摩疗法,即对下肢易形成血栓的部位进行按摩、被动或主动活动等方式促进静脉血液循环,并一定程度上激活纤溶系统活性,从而缓解机体高凝血液状态,减少血栓形成。但单纯物理疗法仅通过物理机械力的手段促进血液快速流动,并未从分子水平上改善血液的高凝状态。故积极寻找一种新型有效的治疗干预措施,对于缓解急性脑梗死并DVT病情有重要作用。

在本研究中,观察组临床疗效显著优于对照组,表明加用达比加群可进一步增强疗效。此外,达比加群酯在体内吸收良好,起效迅速,2 h即可达到血药浓度峰值,生物利用度大于80%,抗凝效果较强。D-D是最简单的纤维蛋白降解产物,其水平升高说明体内存在高凝状态,是血栓性疾病诊断评估的重要指标。Fib是肝脏合成的具有凝血功能的蛋白质,其水平升高也直接反映血液处于高凝状态,血流速度减慢,血液黏滞性增加。APTT越短表明高凝状态越严重[7]。观察组患者治疗后的D-D及Fib水平均显著低于对照组,APTT显著长于对照组,表明达比加群酯对高凝血状态有显著的缓解作用。观察组患者治疗后的HBV,MBV,LBV水平均显著低于对照组,表明达比加群酯可降低血液黏度,降低血液黏滞性,改善微循环,防止血栓形成。观察组患者治疗后的TNF-α,hs-CRP,IL-6水平均显著低于对照组,原因为急性脑梗死的发病过程也是炎性反应参与的过程,达比加群酯能改善机体炎性状态。两组不良反应发生率相当,表明加用达比加群酯不会明显增加不良反应。

综上所述,达比加群酯联合替格瑞洛治疗急性脑梗死并DVT,能改善凝血功能、血液流变学及炎性因子水平。