解读中国古代的铠甲

|刘永华 上海戏剧学院 舞台美术系,上海200040

铠甲是冷兵器时代的重要战备物资,其质量和数量对古代军队的战斗力、封建皇朝的统治来说至关重要。中国历代帝王,既重视提高铠甲制造的能力和品质,又严刑峻法“禁甲不禁兵”进行严格的控制。唐律规定“私藏铠甲达三领,绞”。宋元时期控制更为严格,私藏整领铠甲者,即视为谋反要处斩。岳飞作为枢密副使朝廷二品武官,建节二镇,手握重兵10万,死后抄家的清单里,居然没有一套铠甲!这种现象一直到清代乾隆年间依然如此,“今思炮与甲胄两者原非民间宜有,仍照旧严禁。其三眼枪、弓箭刀等项,悉听民间留存,不得禁止”(《清史稿·高宗本纪》)。所以今天当我们看到欧洲、日本等国那些保存十分完好的古代铠甲博物馆都会疑惑,我国为什么没有这样的博物馆,原因就在于此。由于民间,甚至官宦之家都不能收藏铠甲,铠甲只能战时派发,战毕收缴国库,这些库藏军资最后都在朝代兴替的战乱中被毁、流失,所以至今除了清末遗存的一些实物被作为文物保护下来,其余历朝难得有珍品留存至今,这对于有着4 000余年铠甲文化历史的中国来说,是一个遗憾!

幸运的是铠甲生前不能私藏,但死后(仅限于王室、高级武官阶层)却可以作为随葬品埋于墓室,因此半个多世纪以来,我国各地从墓葬中出土的铠甲越来越多,尤以西汉时期的铁甲最为丰富。秦代由于兵马俑的发现,虽然不见实物,但兵马俑上塑造的铠甲形象,加上秦始皇陵陪葬坑出土的石质铠甲,使我们清楚地了解了秦代铠甲的种类、形制。而周代、魏晋南北朝、唐宋元明的墓葬中出土的铠甲残件、残片,结合这些时代的其他相关文物形象,也可以为我们大致勾画出历代铠甲的面目。再加上一批专业考古研究者近几十年来的深入研究、精心复原,使很多珍贵实物得以近似原貌的现象重新展现,弥补了对中国古代铠甲的认识不足。

研究古代铠甲,从材质、制造技术、形制等基本层面进行研究是必不可少的。但同时还要结合兵器发展、战争形态转化,甚至是服饰流行、社会风俗等方面的变化来进行,只有如此才能对中国的铠甲形成一个比较全面的文化观念。

一、 古代铠甲的主要形制

铠甲是现代对古代铠与甲的合称,先秦时期只有甲而无铠之名,甲又称介、函,以皮革制作为主。秦汉之后铁甲盛行方称铠,这种名称的变化似乎反映了古人对铠甲材质的区分,但先秦时期并非只有皮甲,也有用青铜制造的甲,更有皮革、青铜合制的现象。所以,对仅以皮革制的称甲,纯用金属制的称铠,而材质混用的称铠甲最为合适。

铠甲虽为兵器,但它首先要像衣服一样穿在身上,因此必然涉及一个形制问题,形制得体才能更好地发挥防护、战斗的双重作用。

(一) 先秦时期的披挂式

谈论铠甲离不开战争,先秦时期战争的主要形式是步战和车战。商、西周时,军队以步兵为主,将帅贵族才能乘车作战,进入春秋,特别是战国中后期,车战的规模就越来越大了。衡量春秋五霸、战国七雄的国家实力,战车的数量是一个重要的标准。在徒步、乘车作战的时代,铠甲形制主要是披挂式,分为单片型、上衣型两种。单片型仅护胸用,最原始的是1935年河南安阳侯家庄1004号墓出土的皮甲残迹[1],但这是仅见记述、图录,没有系统发掘报告的实例[图1(a)]。另一例是陕西长安普渡村西周墓出土的42片青铜甲片,经复原是一块宽约30厘米,长约55厘米,可用于防护胸腹部的单片甲[2]95[图1(b)]。这件甲的甲片用的是汉代金缕玉衣平铺、四角相联的编缀方法,属于原始的制甲技术。单片型护甲到秦代仍在使用,兵马俑中部分军吏俑就穿这种护甲。

上衣型铠甲形如短袖上衣,有的无袖像嵌肩,大都长至腰间,腰下一般有三排或四排可活动的垂甲用于护腹。甲袖有呈筒形的,也有片形称作披膊的,披垂肩臂上。穿脱的开襟在先秦时期多为右侧襟,汉代时有了前开襟。上衣型铠甲在春秋战国时期特别流行,大部分为革制,最为典型的是湖北随县擂鼓墩出土的皮甲胄[3]96,甲身是由大块甲片编成,胸背甲为固定编缀,下垂甲裙的甲片横排固定,上下用丝线吊挂,甲片之间都相互叠压。甲衣领圈处有竖立的护领,甲袖、胄都用小甲片编缀而成,袖与甲裙编法相同。甲片是用数层牛皮叠压黏合制成,表面髹漆。(图2)《考工记》记载:“函人为甲,犀甲七属,兕甲六属,合甲五属。注:削革里肉,但取其表,合以为甲”(古之“属”,即现代所称排)。随县的皮甲,上下五排,当属合甲。类似的皮甲和皮甲残片,在湖南长沙,湖北江陵、九连墩,广州东山等地都有出土,形制大同小异。

(a) 河南安阳殷墟商墓出土皮甲彩绘痕迹

图2 湖北随县擂鼓墩战国墓出土皮甲胄复原图

披挂式甲穿在身上较宽松,并不紧贴身躯,这是由于甲片尺寸较大,过紧过贴身容易影响人的动作。这样的甲在以步战、车战、青铜兵器为主的战争时代,是完全有效的防护装备。

战国末年出现了铁甲,早期铁甲仍然基本延续了皮甲的制造方法和形制,我们在观察秦始皇兵马俑铠甲形象时,能清楚地区分出铠甲的材质,如射手、骑兵、驭手俑身上甲片较大,长短及腰(驭手的稍长,特别是有长及手背的甲袖)的都是皮甲,由甲片上塑造的甲钉、编绳一望即知哪些是固定编缀,哪些是活动编缀,衣甲的开襟在哪里。而从将军俑、军吏俑身上,胸背以下,披膊上的细、薄而小的甲片看,无疑塑造的是铁甲,特别是甲衣周缘宽宽的包边,可以作为区别于皮甲的最大特征。皮革相对于铁,并没有铁质糙、锐,因此皮甲的出土实物至今还没有发现用内衬的遗迹,而战国和西汉的众多铁甲,出土时都有明显的内衬皮革或布帛的残留物。

西汉中期之前,因朝廷丧葬制度的允许,在较高级别的官吏墓中,特别是王室成员的墓中都随葬有制作精良的铁铠,从这些墓中出土的全都是上衣型披挂式甲。其中最负盛名且已被复原的是山东淄博齐王墓金银饰甲和河北满城刘胜墓铁甲,金银饰甲的甲片表面粘贴有金、银薄片作装饰,而满城铁甲则保留有较完整的皮革、丝绢双层内衬和边缘包边痕迹,能清晰辨识出织料纹样、缝制方法(图3)。除此之外,在江苏徐州的楚王陵、西安的西汉武库和内蒙古呼和浩特二十家子汉代遗址,也出土了一批铁铠,这批铁甲中多件保存完好的都得以复原[2]185。特别是楚王陵铠甲,不仅数量多,而且在基本统一的形制上都各有一定的变化,反映了西汉铠甲技术的进步。东汉以后随着丧葬制度的改革,随葬铠甲的情况已基本消失,只有墓主原为武将的有少量以生前铠甲随葬,且由于墓室被盗或其他原因,出土实物普遍保存较差,完整复原的难度很高,如吉林老河深汉墓出土的铁甲胄就是如此,但从能复原的身甲部分可以看出仍然延续着西汉的形制[2]221。

上衣披挂式铠甲从皮甲过渡到铁甲,甲片越做越小,编缀越来越精细,但基本形制一直没有根本改变,这种现象一直持续到魏晋南北朝,一当胸一当背的两当甲仍然是一种新型的披挂式竖甲。

西晋初年的一件文物揭示了魏晋时代一项影响巨大的小发明已开始使用,那是河南安阳西晋墓出土的一件鎏金马镫[图4(a)],这件薄片型的单只马镫被另一件陶骑俑所证实[图4(b)]。早期马镫只用一个,专供上马时踩踏用的,骑上马后就搁置了。但在差不多与安阳西晋墓同时期的另一座辽宁朝阳西晋墓中出土的马镫就是一双了,这说明从单镫到双镫的过渡期很短,人们很快领悟了双镫的美妙作用。林恩·怀特曾评价说:“只有极少数的发明像马镫这么简单,但却在历史上产生如此巨大的催化影响。”这种催化影响实际上就是促进了全世界骑兵的高速发展。骑兵因其突出优点如快速机动的效率,对战场地理环境的低要求,很快取代了步兵、车兵的作战方式,并把战车军团所产生的突击力通过给战马也配备铁甲而移置到骑兵作战上。人马俱披甲称作甲骑具装,辽宁北票十六国时期墓室中出土过一整套这样的铠甲,这套铠甲的重新复原真实再现了重甲骑兵的雄姿[2]231,进入南北朝以后重甲骑兵迅速成为主宰战场的利器。

(a) 山东淄博西汉齐王墓出土金银饰铠复原图

(a) 河南安阳西晋墓出土鎏金单马镫

骑兵成为作战主力后对铠甲的更高要求,首先表现在加强腿部的防护。在缺乏马镫的时代,骑上马背主要靠跳跃,任何增加铠甲重量的举措都是愚蠢的,铠甲只能用于危及生命的最要害部位。有了马镫后骑马主要依靠双腿,腿的安全关乎双手能否最大限度地发挥兵器作战的武力,因此对腿的防护变得十分重要,于是铠甲出现了新部件——护腿用的腿裙。腿裙的出现标志着铠甲发展进入了二件套装的阶段。

(二) 唐代的披裹式

重甲骑兵虽然盛行一时,但由于给社会生产力、自然生态资源造成了巨大破坏,很快由盛至衰走到了尽头。隋末唐初,李世民推行的轻骑突击战术,取代了重甲骑兵的作战方式,重甲骑兵开始迅速退出战场。虽然南宋时期,金兵一度重新使用重甲骑兵,但最终一败涂地,从此重甲骑兵只作为军队的仪仗队和皇家的偶然仪仗用品而存在。

轻骑兵时代,依靠先进的鞍具和兵器,骑兵高速机动敏捷的新战术促使铠甲质量要有进一步提高,由此催生出新型的披裹式铠甲。遗憾的是解读这种新型铠甲并没有实物可作依据,我们只能通过绘画,特别是雕塑作品——各种俑、塑像来认识它。披裹式铠甲的代表是明光甲,明光甲出现于南北朝,至唐代大肆流行。这种甲的特点是全身甲衣分为前后两大片,胸背甲都是整块的大甲片,形如两当甲。胸背甲用两根皮带扣联垂挂于肩上,前片胸甲下垂挂护腹甲,腹甲向左右两侧护展至两肋,后片背甲下垂挂护臀甲,两侧亦展开连接腿裙至腋下。穿戴时将腿裙片由后向前包裹住腹甲两肋扣结于腹部,肩部在胸背甲内披戴护肩,护肩上有皮质或金属护领,护领两头有圆勾,护肩的肩头部位通常都钉缀有兽头、龙首形厚实的铁肩甲,有时其下还垂挂有短短的披膊。

披裹式铠甲穿好后要束甲:一道在腰间,以腰带系束;另一道在胸前,通常是用丝绳或皮带勾挂在护领颈前的圆勾上,纵束向下至胸甲下缘打一结,然后分二股束向后背系结,有的则在分股打结处套一大环,甚至另系一根细窄的皮带。陕西礼泉唐郑仁泰墓出土的贴金彩绘武士俑把披裹式明光甲和束甲的方法塑造得十分准确真实[图5(a)]。至于明光甲之称,主要源于胸甲上凸出的圆护,形如两面圆镜,而古时铜镜上常铸有“见日明光”之铭[图5(b)]。

(a) 陕西礼泉唐郑仁泰墓出土贴金彩绘武士俑

(b) 陕西礼泉唐昭陵陪葬墓出土武士俑

明光甲的腿裙都较短,因此小腿部一般都配胫甲。胫甲虽然在战国时期就已出现,云南李家山曾有青铜胫甲的实物出土,但使用很少,直到唐代才普及开来。明光甲的披膊常常由护肩兽头甲取代,这种整块厚实的铁甲部件流行于南北朝之后,特别是与唐代新型斩劈兵器的出现有关。

披裹式明光甲不只是后片包裹前片一种,还有围裹至右侧、形如战国时期右侧襟深衣的另一种,但束甲方法仍然相同。披裹型甲经过捆束变得十分紧身,因此对不同部位铠甲甲片的要求就高了,一件甲衣经常由多种不同形状、尺寸的甲片编成,以适应灵活运动的人体各部位的需要。大英博物馆收藏的一幅敦煌绢画天王像,把这种现象描绘得十分清晰。在残损的画面上有限的铠甲描绘中,我们可以分辨出三种不同的甲片,腰部露出的是环环套扣的轻柔锁子甲(图6)。盛唐时期,披裹式明光甲演变成礼仪用的绢甲,绢甲的甲体都用彩绢、织锦制成,虽然保留了原有的形制,但已失去原来的武备性质。

(三) 北宋的两件套式

唐代末年明光甲渐衰,取而代之的是两件套式。事实上从腿裙出现后铠甲已自然形成上衣下裳的两件套,必需先将腿裙束在腰部,才能再披上甲衣。但腿裙是由甲片构成的,其重量限制了灵便,决不能与

图6 大英博物馆藏敦煌绢画唐天王像

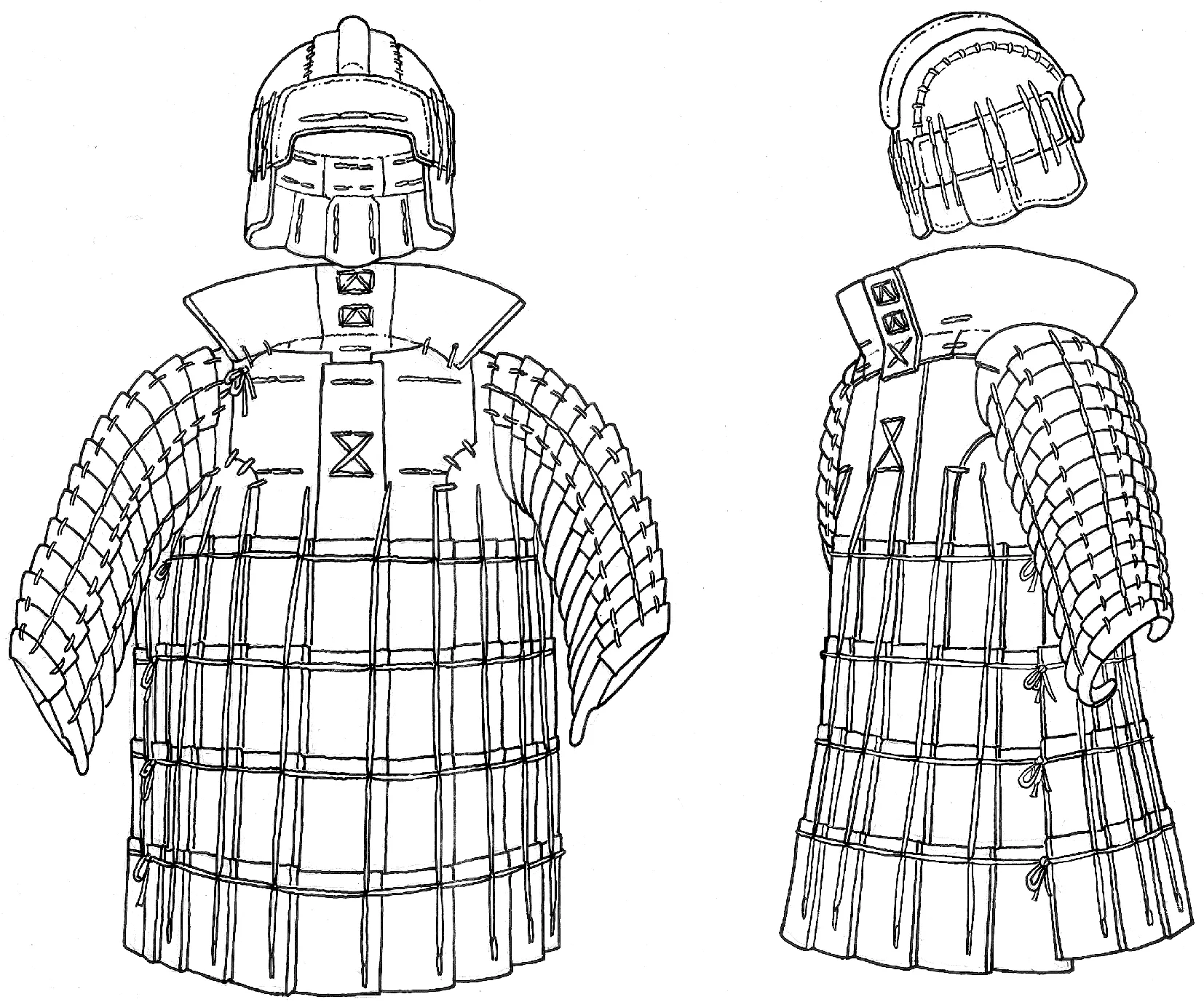

(a) 《武经总要》将甲插图

穿衣裙相比,即使用带先吊挂于肩上再束于腰间,也会因为运动出现松脱现象。因此北宋时期把腿裙与身甲编缀在一起,而把披膊从身甲中分离出来,设计成一件护肩连披膊、前开襟的罩肩甲衣。变成这样的两件套后,胸背部位实际上有了双层的护甲,《武经总要》里收录的宋甲插图,把这种两件套描绘得十分清楚[图7(a)]。而1996年广州市中山五路明代遗址出土的一领明代铁甲,经复原完全与《武经总要》的附图相吻合[图7(b)][2]307。宋代这种铠甲的出土实物虽然没有,但从众多石刻、俑、绘画作品中都能看出其特征。

把披膊从身甲分离开后,两件套式铠甲的腿裙开始加长,从最初的长至小腿中部,到后来的直至脚面。明代时可能因为腿裙过长,在腿裙甲面上部还装置挂勾,可以把腿裙下半段折叠吊挂起来,便于穿着铠甲地面行走。这种样式的铠甲从出现一直延续到铠甲退出历史舞台,经历了整个后半段的发展历程。在各个历史时期,虽然都有或多或少的变化,但两件套的基本形制始终不变。产生变化的主要部位是披膊,如金代时,嵌肩式的披膊变成两片内口平直、外缘椭圆的肩臂通连的大臂甲,在内缘平直两角处装置有环形皮带,穿戴时斜向套入左右臂固定,露在胸背处的皮带呈十字交叉形。这样的披膊元明时期都见使用。明代中后期的两件套又称作罩甲,罩甲的披膊则吸收了西方铠甲的元素,采用披挂式皮甲甲袖的结构制成铁臂,用多条缚带系缚在双臂上(图8)。铁臂直到清初仍在使用,故宫收藏的努尔哈赤用甲,就是配备铁臂的布面甲。

布面甲是我国古代最后一代铠甲。由于火箭大量用于战争,发射时产生的喷撒形弹子攻击面广,需要铠甲尽可能扩大遮覆面积才能有效防护,于是轻便灵巧的锁子甲开始普及。锁子甲不是用甲片编成的,而是用一个个铁圈相互交叉重叠环套制成的,柔软度极好,重量也比甲片编缀的轻。锁子甲在魏晋时期就已出现,当时属于珍贵铠甲,至元代开始大量使用。这种甲可以直接套在戎服外,但为了提高防护效果,元明时期都把锁子甲用织料做面里,从而催生出了中国最后一代的新型铠甲——布面甲,布面甲在面里之间再于要害部位吊缀薄铁片,形成整件铠甲的双层防护。布面甲到清代时重又回复到甲衣披膊为一件,腿裙为一件的汉代最初形态。

图8 明《出警入跸图》中穿罩甲套铁臂的御林军武士

两件套包括布面甲也要束甲,方法比披裹式简便,一般用一条帛带或丝绳横束胸部,有时还在胸口正中挂一面圆形护心镜。这种束甲法辽代和明代都很流行。

二、 古代胄的主要种类

保护头部的首铠先秦时期称胄,胄的甲骨文字就是顶端有竖管的护罩,从安阳殷墟墓出土的大量青铜胄很多也完全符合这一现象。但是对更多西周、春秋战国没有竖管的首铠如何定义,显然缺乏一个可供甄别的标准。因此,选择以铁首铠的出现为分界,之前不管是否有竖管,不分皮质青铜都统称胄,之后分为兜鍪、盔两类,而把有竖管插置羽毛作装饰的仍称胄,例如清代统一式样的职官胄。

(一) 先秦时期的青铜与皮胄

先秦时期青铜胄以商周为界线。商代的胄表面一般都铸有饕餮、圆葵等纹样,出土实物尤以江西新干县的最为精美[4]。西周、春秋战国的青铜胄基本都是素面,胄顶也不再有竖管,大都以环纽、条形饰替代,只有个别的胄沿口有乳钉装饰,但胄体两侧向下延伸,用于遮护两颊,为后来的首铠造型革新开启了先例。

先秦时期的皮胄目前掌握的资料只有随同随县皮甲出土的和湖北九连墩两例,是用多种形状的甲片编缀而成的。胄体在面颊、后颈处有向下延伸的护甲,皮胄戴上后,只露出脸部正面,比商周时期的青铜胄增加了防护面积。

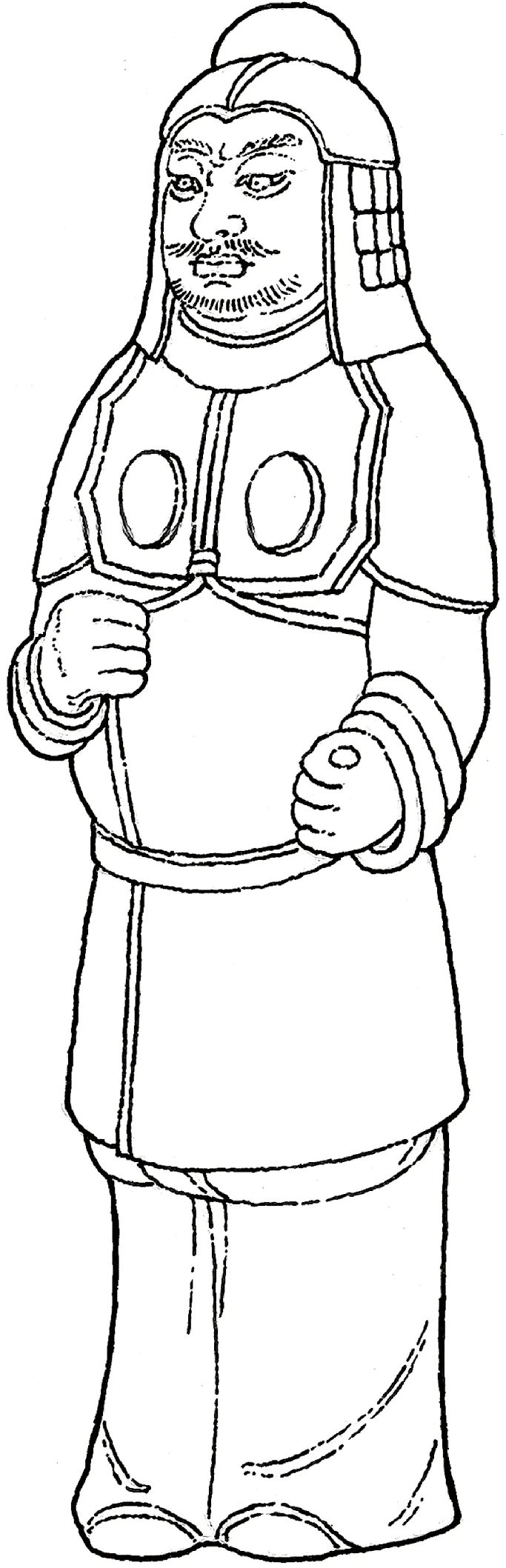

商末周初还出现一种以皮革为帽体,顶、前额、两侧钉缀有青铜饰件的复合胄,在山东滕州的商周墓中出土了好几件实物[2]23,这种胄从防护强度来说应该高于纯用青铜铸造的胄(图9)。由此联想到铠甲制造中也一定会有这样的现象,只是到目前为止还没有发现实物证据。

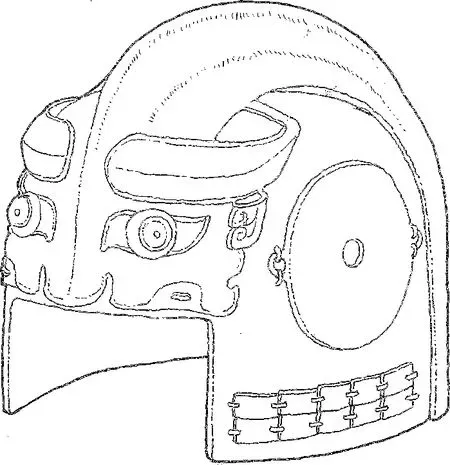

(二) 战国、秦汉时期的兜鍪

兜鍪一词源于《后汉书·袁绍传》“绍脱兜鍪抵地”的记载,兜指口袋一类的东西,鍪是古代的一种炊具,可能早期的铁制首铠,比如河北易县燕下都出土的实物,的确与兜形炊具近似,所以冠以此名。河北易县先出土的这件兜鍪由87片铁甲片编缀而成,顶部是两块半圆形厚甲片拼成的圆平顶,嘴角下颌处有两片对向伸出弯角的异形护颌甲片。兜鍪位于面部的边缘甲片上有细密的穿孔,应是用于缝纫内衬皮革或织料包边的针眼。从修复的实物可以看出,兜鍪戴在头上是比较贴合头面部的,粗糙的甲片编缀面如果没有内衬当无法使用[图10(a)][5]。在燕下都这件兜鍪出土30多年后,1995年在同一地区又出土了形制基本相同的另一件。这件兜鍪的甲片尺寸稍大,是由69片铁甲片编缀成的(出土时缺失3片,经考古专家修复)[图10(b)][6]。这两件兜鍪同属战国晚期,两者之间最大的区别在于,第二件的前额部装有遮眉檐板,甲片覆盖整个面部,只露出双眼、鼻子和嘴三条缝隙,与欧洲中世纪武士的头盔极为相似。

我国在战国后期开始出现骑兵。在赵武灵王胡服骑射变服革新的推动下,各诸侯国的骑兵逐步发展起来,但彼时还没有发明马镫,骑马困难的瓶颈制约了骑兵的发展。可以想象当时马上作战的艰难,骑兵身披沉重的铠甲骑在没有鞍镫(指没有鞍桥的马鞍)的马上,单手持矛戟,完全和西方中世纪的骑兵战斗方法一样,必须依靠双方纵马交错的一瞬间攻击击败对方,因此对上半身、头部的防护特别严密,否则双目的一隙视野必定成为障碍,使自己处于被动受攻击的不利局面。这件兜鍪的出土,似乎揭示了我国古代早在战国末年已进入欧洲中世纪骑兵早期作战方法的阶段。

图9 山东滕州商周墓出土皮革青铜复合胄复原图

(a)

(b)

战国兜鍪的形制,延续到秦汉仍在使用。秦始皇陵陪葬坑出土的石质兜鍪,几乎与燕下都出土的第一件完全相同,只在鍪体的下沿增加了一排垂缘,加强了对颈项的防护。徐州楚王陵出土的一件西汉兜鍪,垂缘又增加了二排,鍪体也加高了,使鍪顶不再紧贴头顶,这种样式的兜鍪更抗击砸砍,加强了对头顶的防护。西安北郊出土的一件,兜鍪的顶、体全都由椭圆形甲片编成,鍪的后项有披垂的护项甲,长度超过两侧护颊甲,并与之分离,这一形制开创了后世的顿项结构。

(三) 魏晋之后的胄、盔

魏晋南北朝的胄,在河北、辽宁等地的北朝、十六国墓葬中有实物出土[2]277,胄体有的用四片大甲片铆合而成,有的仍是通体用小甲片编缀,但都出现了西汉那种披挂的顿项,并装置有插饰羽毛的竖管。惟有一件胄体是东汉兜鍪中常见的长条形甲片,下面垂有四排小甲片组成的顿项,但无胄顶,背后分开[图11(a)]。这种无顶胄应该是罩缚于冠帽之外,或是钉缀在皮革帽体上的,但从一个北朝俑头上可以看出,捆缚于巾帽之外的可能性更大[图11(b)]。

这样的无顶胄,在西汉齐王墓中也出土了一件,似乎还是高级别将领所有。而像春秋战国时期那种素面,整体锻造的铁、青铜胄,在南北朝,辽、西夏等朝也都一直在用,并且在基本构造上也没有大的变化。明、清的胄我们可以看到很多实物,其胄顶竖管的装饰都很醒目。明代的胄顶有时插饰羽毛的同时还插小旗,这种装饰称英,是对武官功勋的一种表彰。

盔是现代用语,山东南宋墓曾出土一件有帽檐的铜胄[3]193,于是后来习惯上把有檐的胄统称为盔,并且反过来又把隋唐之后的兜鍪、胄混称为盔,比如,凤翅盔是宋代最流行的盔,并没有盔檐。因此可以再划一界限,对隋唐之后的首铠,除了具有明显胄的特征,都纳入盔的范围,尤其是有檐的。

(a) 邺城出土无顶铁胄

(b) 吴桥出土戴无顶胄的武士俑头

唐代的盔在黑龙江宁安出土有实物,盔体是用十二块铁片铆成的,盔顶竖有铁球,盔两侧后部应垂挂有顿项[3]49。这种盔在唐代其他文物中经常能见到,说明这种盔在较长时间内比较普遍。元明清的盔大都有盔檐或眉庇,形制大同小异。唐末五代时起,盔顶开始流行装缨饰,大朵的缨饰在宋元明几朝都随处可见。同时顿项的结构从盛唐开始也不断发生变化,有的反折向上后再向下折,有的两侧斜向向外翻卷。翻卷的顿项最后演变成为盔沿口的装饰件,如凤翅盔的凤翅。

北宋之后,顿项重新回复到披垂原形,并且面积越来越大,有的覆盖了整个肩部,并延伸到后背。过大顿项的凹凸不平的表面相互摩擦,影响到头部转动的灵活,于是从宋代开始武将都流行系肩巾,肩巾主要是起间隔作用,减小顿项与肩背甲的摩擦阻力,但后来成了武士的一种服饰配件,在不穿铠甲时也喜欢系束。

清代的顿项纯用布制,只在表面钉饰泡钉,但面积较大,包覆了整个下颔和脖项、代替了肩巾起阻隔防尘的作用,但装饰性大于实用性。

三、 古代铠甲的装饰

古代的铠甲一定程度上相当于现在的军服,是一支军队的形象体现,因此必然要进行装饰。这种装饰实际上兼顾了两方面作用:一方面是彰显威武形象,另一方面是保护铠甲不受侵蚀。皮甲容易腐朽,铁甲容易锈蚀,都需要通过一些装饰方法延长其使用寿命。铠甲的装饰方法概括起来主要有如下几种:

(一) 油漆、彩绘

汉魏之前无论是皮甲还是铁甲,甲片都要髹漆,而且是反复髹多层油漆。战国皮甲大都以黑色为主。根据兵马俑的彩绘痕迹,秦代的甲以赭色为主;汉代的很多文字记载都称玄甲,彩绘武士俑的甲也都画成黑色。黑或赭的甲色彩未免单调,于是有了在甲片上贴金银片作装饰的创意,同时进行彩绘。先秦的彩绘人甲至今没有发现,但战马用的彩绘马甲(驾驭战车的马披用)有实物面世。湖北战国楚墓出土的马胄和甲片上,用红、黄、绿、白、金等色描绘的细密精致的纹饰,让人过目不忘,如此华美的艺术品用于铁血搏击的战场实在令人叹惜。人甲彩绘在明代彝族的皮甲上也可以见到,虽然不及战国的精致,但色彩的艳丽和纹饰的神秘感,仍能产生强烈的视觉冲击。

(二) 编缀、缘边

一件铠甲从甲片到甲衣要经历一个繁复的技术编缀过程,在这个过程中历代制甲工匠都极尽巧思,创造出很多编缀方法给铠甲二度包装。最常见的是甲片联排时,用经过染色的丝绳、麻绳、皮条在甲片表面编出菱形等花纹。这一方法在秦汉时很流行,西汉出土的铁甲实物上都有这样的编缀残片,秦始皇兵马俑的将军俑甲衣上,也有ⅴ型的红编绳,当每片甲片上都出现这种线纹,连成一体后不仅美观,而且使甲片表面又多了一层保护。制成的铠甲,内衬最后要与铠甲面固定缝合,产生的边缘包边是又一重要的装饰手段,一般都会视铠甲使用者的身份,选择相应的优质材料。唐宋元明时期铁甲的宽包边,大多采用的是贵重织锦、皮毛或皮革,即使布面甲,选用了有花纹的织料后,也还要绣上特殊的纹饰。

(三) 鎏金银

通俗小说中的金甲银甲,并非是用金银材料制成的甲,金银本身并没有抗打击力,完全不适合用来制甲。所谓金银甲,都是以铁铜为芯,外鎏金银的。出土实物中,发现过辽及西夏的鎏金甲片。关于鎏金铠甲,周玮的《中国兵器史稿》中记述了1935年3月23日南京《中央日报》的一篇报道,说山东益都出土了一批周代的兵器,其中有一件鎏金铜胄。但据其他专家考证,认为该报道不实。春秋战国之前,青铜器装饰多以镶嵌、错金银为主,至今还没有发现鎏金银的,或许此盔是秦汉以后之物。历代有关金甲的文字记载比较常见,特别是唐代,如《新唐书·太宗本纪》曰:“武德四年,执窦建德,降王世充。六月凯旋,太宗被金甲,陈铁骑一万,介士三万,前后鼓吹,献俘于太庙”。《唐实录》也记载:“张长逊以兵会讨薛举,赐锦袍金甲”。当然,文字的记述不如出土实物明确,金甲可以是鎏金,也可以是用金漆,《唐实录》的另一则记载证实了这一点:“贞观十九年五月丁丑,营于马首山,初太宗遗使于百济,取金漆涂铁甲,色迈兼金”。银甲的记载比金甲少,只有《南齐书·东昏侯纪》中记有“银莲叶具装铠”,其余如《隋书·礼仪志》等,只笼统提及金甲或银甲。

(四) 镌刻、镶嵌

在甲片和铠甲部件表面镌刻装饰花纹见之于先秦时期的青铜甲,云南江川李家山出土的青铜甲片、臂甲、背甲残件上,都用阴线镌刻着精美的纹饰,这些以熊、豹、猴、鱼、蜥蜴、甲虫等动物、昆虫为主题的纹饰代表了滇池文化的原始图腾,是民族地域文化的特征。以金银、宝石镶嵌在铠甲甲面,主要是胄、盔上作装饰的方法在元明清时期很流行。元代的一些皮、铁胄传世收藏品上,用金银丝镶嵌的日月纹、云龙纹、海水纹表现了极高超的工艺技能,使冰冷坚硬的战争用品陡增秀美神秘之感。北京定陵出土的万历皇帝用的铁盔上,用黄金制成真武、天王神像,镶嵌在盔顶盔面和罩甲上,彰显了帝王的奢华。清代更是登峰造极,王公显贵的铠甲无不镶嵌金银、珠玉。乾隆皇帝更是奢侈,其大阅甲共用钢珠甲片六十多万片,包嵌金银,涂饰彩漆,编缀出遍体龙纹,成为古代铠甲的极品。

(五) 甲片、部件的特殊制作

在铠甲制造中,有时还通过专门的设计,制作一些特殊的甲片、铠甲部件以增强铠甲的装饰效果,如民间收藏的辽代鎏金铁甲片上,铸了一尊天王像,这枚大甲片下需编缀三件小甲片组成一个单元,以四片甲为一单元编成甲衣,尤如寺庙里的佛龛金光闪闪,穿在身上一定会令人震撼(图12)!另外在护肩甲上镶钉的虎头、龙首形吞口,头盔上的兽面饰、凤翅饰和腹甲上的虎吞,这些在唐、宋、元、明时期都经常出现的铠甲装饰性部件,在装饰之余还有增强防护的功能。

(a) 实物

诚然,所有上述这些装饰手段,都是以区别用甲者的身份、品级和官职为前提的,也就是说,这种装饰基本只用于很少部分的精良铠甲之上,而广大的下级军人、士兵身上只能穿着最普通的铠甲,有的甚至部件都不齐全,如明代的士兵甲很多都是没有披膊的。大部分封建王朝军队配置铠甲的比例只有60%左右,40%的士兵根本没有防护装备,他们只是军队里的役夫,承担艰苦且危险的工作,军队的威仪与他们是不相干的。

四、 结语

对于中国古代铠甲的研究,目前都还是处于一个原始积累的阶段,众多爱好者的关注、研究只是揭开了它的神秘面纱,短短几十年的探索是无法搜寻到几千年的深厚积淀、全部内涵的,还需要我们持之以恒的不断努力,通过一个又一个新的发现使它趋于完整,趋于完美。