镇痛活络酊和外用非甾体抗炎药治疗肱骨外上髁炎的短期疗效对比研究

贾梦岩 肖 军

1 广州市第一人民医院骨科(广州 510180) 2 南方医科大学南方医院骨科(广州 510515)

镇痛活络酊由草乌等17味中药精制而成,具有舒筋活络、祛风止痛、活血化瘀的功效,在治疗膝关节骨性关节炎及颈肩腰腿痛的疗效已被研究证实[5-8]。但是,对于LE的效果如何,目前尚无文献报道。根据中药药理,镇痛活络酊同时具备镇痛和改善血液循环的作用,但在临床中是否具有改善肘关节功能方面的疗效值得关注。因此,本研究拟通过对比镇痛活络酊和NSAIDs治疗LE的疗效,旨在阐明外用中成药酊剂治疗LE的有效性。

1 资料与方法

1.1 研究对象

纳入标准:肱骨外上髁局部疼痛和压痛;至少以下两项实验为阳性(①伸肌腱牵拉实验(Mill’s征);②腕关节背伸抗阻力实验;③中指背伸抗阻力实验);单侧肘部疼痛;症状持续时间大于1个月;年龄18~70岁。

排除标准:其它任何可能诱发肘关节疼痛的疾病:如颈神经根疾病、累及肘部的神经肌肉系统疾病、旋后肌综合征、先天或后天肘部畸形等;肘部外科手术治疗术后;治疗前6个月内应用过注射治疗或物理治疗;双侧肘部疼痛;症状持续时间少于1个月;1年前发生过肘部脱位、骨折、肌腱断裂等;年龄小于18岁。

从2014年6月—2015年6月收集病例,共60例患者符合标准纳入临床实验,以上所有患者均由同一医师接诊和筛查。

1.2 一般资料

1.3 处理

两组患者按照如下方法接受治疗3周。治疗期间避免拧毛巾、拖地、炒菜等任何可致症状加重的活动。

1.3.1 镇痛活络酊组 镇痛活络酊组患者嘱其将镇痛活络酊药液喷于药垫上(每次喷3~5下),用手将药垫按压(或用绷带等物固定)于痛处,每次按压3~15 min,每日3次,连续用药3周。

1.3.2 NSAIDs组 NSAIDs组患者嘱其局部外用法斯通凝胶治疗,每次将法斯通凝胶涂抹于患处并反复揉搓直至均匀吸收,每日3次,连续用药3周。

产生以上差异的因素还有待于进一步的调查、验证及研究,此结果将为中职学校护理专业人才培养提供了基础性参考资料,为学校及医院间护士生的教学衔接模式改进提供了方向。

1.4 结果评价方法

1.4.1 PFGS PFGS是当前最敏感和有效的评估LE患者肘关节功能情况的指标[9]。进行PGFS测量时,患者仰卧于硬板床上,上肢伸直,手掌向下平放于肢体两侧。对于非患侧肢体,嘱患者以最大握力紧握测力计。对于患侧肢体,患者需在不触发该侧肘部疼痛的情况下以最大力量紧握测力计。两侧均进行3次,每次测量之间间隔20 s。取3次数据的平均值,PGFS为患侧肢体力量值与非患侧肢体力量值的比值。

1.4.2 VAS评分 VAS评分是目前最敏感的疼痛评分指标,已广泛应用于LE的评估中。本研究分别采集患者1周前用力活动时和休息时的VAS评分,简称为VAS评分(活动时)和VAS评分(休息时)。每次评估时,患者于事先准备好的VAS评分刻度线上划出疼痛所处的评分位置,记录1周前用力活动时的VAS评分为VAS评分(活动时),记录休息时的VAS评分为VAS评分(休息时)。

1.4.3 DASH评分 DASH问卷是评估上肢症状和功能的问卷,已广泛应用于上肢疾病的评估中。问卷包括5个上肢症状方面的问题和25个上肢功能方面的问题。DASH问卷的评分依照疾病的轻重记为0分到100分[10]。

1.5 数据分析

将按照随机化分组的所有病例进行统计分析,即意向性分析。对于失访病例,将最后一次的随访观察值结转到最终结果,应用SPSS 19.0软件对数据进行统计学分析。对于一般资料,符合正态分布的计量资料,组间比较采用独立样本t检验,不符合正态分布的计量资料采用Mann-Whitney U 检验。计数资料采用χ2检验。对于结果指标,符合正态分布的应用重复测量方差分析,如有交互效应,则进一步进行单独效应分析,即对各个时间点采用单因素方差分析。不符合正态分布则应用Friedman检验进行分析,组间比较应用Mann-Whitney U 检验,组内比较应用符号秩检验。统计学差异界定取值P<0.05。

2 结 果

2.1 研究对象

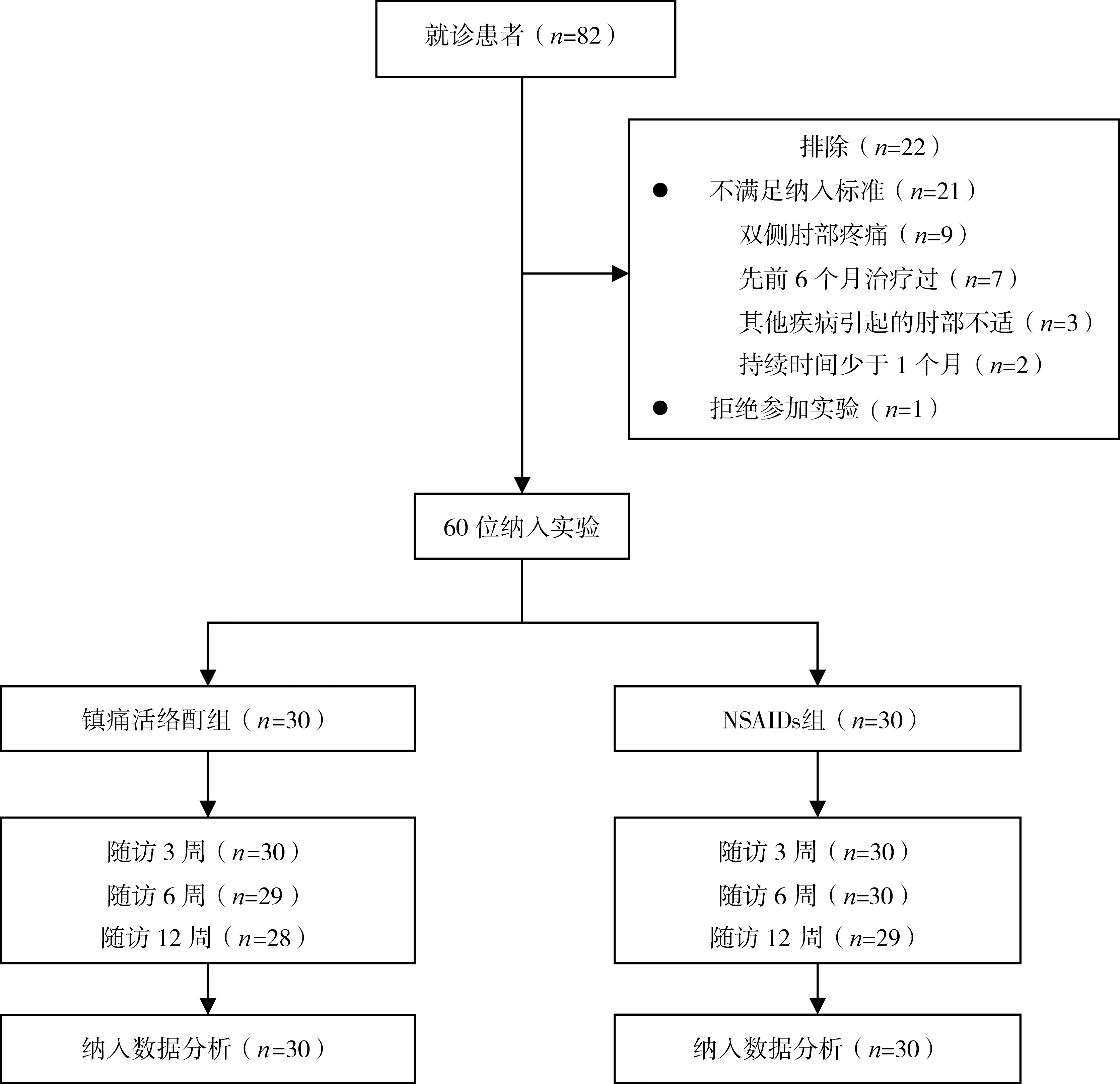

从2014年6月—2015年6月,共82位LE患者就诊于南方医科大学南方医院,60位患者满足所有纳入标准,将60位患者按照随机数字分组法分配至镇痛活络酊组或NSAIDs组,整个临床研究随访流程图见图1。

图1 临床研究随访流程图

镇痛活络酊组纳入30例患者,22例女性,8例男性,共1例患者在第6周失访,共2例患者在第12周失访。NSAIDs组纳入30例患者,20例女性,10例男性,共1例患者在第12周失访。两组患者在一般资料上均未见统计学差异(均P>0.42)(表1)。

表1 患者基本特点 例(%)]

续表

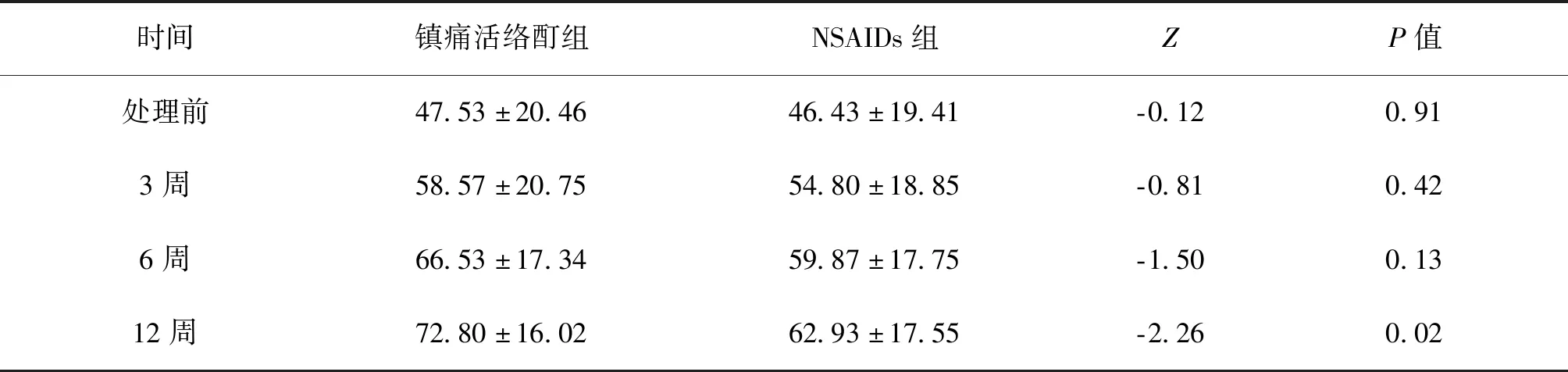

2.2 PFGS

患者应用两组不同药物治疗后的PFGS对比见表2。在两组间,患者在用药前、用药后3周、用药后6周均无差异(P=0.91,P=0.42,P=0.13)。但是,在用药后12周,两组出现差异(P=0.02),镇痛活络酊组PFGS大于NSAIDs组。在两组内,患者在不同时间点的差异有统计学意义(P<0.01,P<0.01)。

表2 治疗前后PFGS对比(患肢/非患肢×100)

2.3 VAS评分

2.3.1 VAS评分(活动时) 患者应用两组不同药物治疗后的VAS评分(活动时)对比见表3,患者不同时间点的VAS评分(活动时)有统计学意义(F=338.40,P<0.01)。两组情况相同(F=92.27,P<0.01;F=190.27,P<0.01)。两组在用药后3周的 VAS评分(活动时)均降幅较大,用药后6周、用药后12周均继续下降,降幅较之前有所减少。从各时间点看,用药后各时间点两组VAS评分(活动时)均无差异(均P>0.05)。总体来说,不同组别患者VAS评分(活动时)差异无统计学意义(F=1.40,P=0.24)。应用两组不同药物在不同时间点不存在交互效应(F=2.25,P=0.10)。

表3 治疗前后VAS评分(活动时)对比

2.3.2 VAS评分(休息时)

患者应用两组不同药物治疗后的VAS评分(休息时)对比见表4,患者不同时间点的VAS评分(休息时)差异有统计学意义(F=43.74,P<0.01)。两组情况相同(F=15.91,P<0.01;F=19.41,P<0.01)。可以看到,两组均在治疗3周时降幅较大,之后下降逐渐趋缓,NSAIDs组在用药开始时降幅大于镇痛活络酊组,随后两组趋于一致。从各时间点看,用药后各时间点两组VAS评分(休息时)均无差异(均P>0.05)。总体来说,不同组别患者VAS评分(休息时)差异无统计学意义(F=1.41,P=0.24)。应用两组不同药物在不同时间点不存在交互效应(F=0.39,P=0.70),见表5。

表4 治疗前后VAS评分(休息时)对比

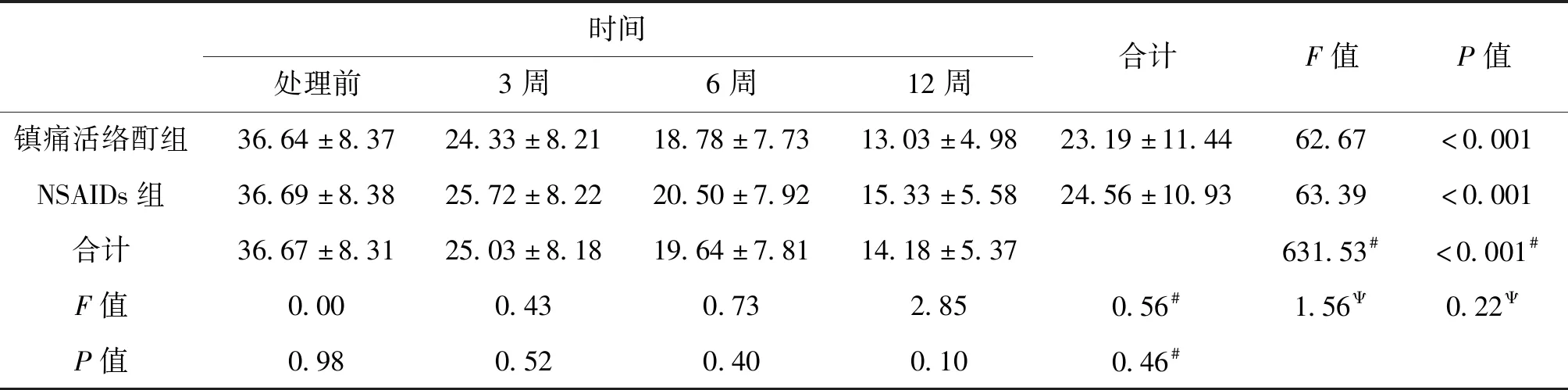

2.4 DASH问卷

患者应用两组不同药物治疗后的DASH评分对比见表5。患者不同时间点的DASH评分有统计学意义(F=631.53,P<0.01)。两组情况相同(F=62.67,P<0.01;F=63.39,P<0.01)。两组在用药3周时降幅较大,3周后两组下降逐渐趋缓,NSAIDs组下降趋缓更为明显。但是两组在各时间点DASH评分均无差异(均为P>0.05)。总体来说,不同组别患者DASH评分差异无统计学意义(F=0.56,P=0.46)。应用两组不同药物在不同时间点不存在交互效应(F=1.56,P=0.22),见表6。

表5 患者治疗前后DASH评分对比

3 讨 论

LE是一种常见的运动系统慢性损伤性疾病,临床上主要表现为肘部外上髁附近的疼痛和前臂伸肌肌力的减弱。既往LE长期被认为是一种炎症性的过程,然而,最新文献报道显示:LE并非是起源于肌腱的炎症,而是伸肌总腱(桡侧腕短伸肌,桡侧腕长伸肌,小指伸肌,指伸肌,尺侧腕伸肌)的肌腱退行性改变[11]。组织病理学研究证实LE患者肌腱损伤处缺乏巨噬细胞和嗜中性粒细胞等炎症细胞,最典型的改变是成纤维细胞和血管增生,以及胶原蛋白变性和排列紊乱,描述为“血管成纤维细胞增生”[12]。

肌腱发生退变的最始发原因被认为是肌腱损伤[13]。在持续应力造成的肱骨外上髁附丽肌腱劳损的基础上,突发及过度的肌腱负荷变化被认为是导致肌腱损伤的共同机制。肌电图的研究显示,网球运动员击球时肌肉最大幅度的运动通常出现在腕伸肌处,特别是桡侧腕短伸肌处。尤其在单手反手击球时,肱骨外上髁处的伸肌总腱承受了最大的负荷[14]。因此,凡是涉及到前臂伸肌的反复和过度运动均可导致负荷的增加,进而出现肌腱的损伤,都可能导致LE的发生。

迄今为止,医学界仍然缺乏针对LE确切有效的根治方法。常规治疗方式包括:物理治疗、NSAIDs、类固醇激素注射等。Amar等[3]在全世界范围内调查了291位骨科医生对LE治疗方式的选择,调查结果显示:NSAIDs是骨科医生治疗LE时的最常见选择(应用率占调查人群的38%)。NSAIDs的主要作用机制为抑制环氧化酶-2(cox-2),进而抑制炎性介质前列腺素的生成,抑制下游炎症因子的生成。NSAIDs通过减少前列腺素下游产物的产生达到抗炎和镇痛的作用。

由此可见,NSAIDs的药理作用其实与LE肌腱损伤和退变的发病机制并不匹配。这一事实与NSAIDs治疗LE的多项临床研究结论吻合。Spacca等[4]进行了一项多中心双盲随机对照实验,比较了158例患者局部外用NSAIDs(双氯芬酸)和安慰剂治疗LE和肩周炎的疗效。两组患者均进行了为期10 d的治疗。治疗后结果显示,NSAIDs组在治疗后3 d、6 d的VAS评分均较安慰剂组有了显著下降,在治疗后10d两组未见统计学差异。然而,在DASH问卷评分上,NSAIDs组与安慰剂组相比仅有小部分问题的评分有显著性下降。另外,如将结果按疾病进行分层研究发现,肩周炎比LE在DASH评分上多的提高更为明显。Burnham等[15]在一项随机交叉双盲实验中,比较了14例患者局部外用NSAIDs(双氯芬酸)和安慰剂治疗LE的疗效。3周后结果显示,NSAIDs组的VAS评分较治疗前和安慰剂组均有了显著下降。然而,在腕伸肌力量的对比上,NSAIDs组与安慰剂组相比未见显著性差异。可见,NSAIDs更多是作为一种镇痛药物发挥效应,在提升肌力、改善肘关节功能方面则效果欠佳。

因此,针对LE的临床治疗,面对镇痛和改善肘关节功能的双重目标,学术界仍有必要寻找更有效的治疗药物,而外用中成药物酊剂就是其中一个值得关注的选择。镇痛活络酊是由草乌等17味中药精制而成的中成药物,具有舒筋活络、祛风止痛、活血化瘀的功效,其在治疗膝关节骨性关节炎及颈肩腰腿痛的疗效已被研究证实。但是,对于治疗LE的疗效如何,尚无文献报道。

根据中药药理,镇痛活络酊同时具备镇痛和改善血液循环的作用。杨生安[6]对比了240例患者应用镇痛活络酊和舒筋活络汤治疗颈肩腰腿痛的疗效。10 d的治疗结果显示,镇痛活络酊组在疼痛、肿胀和压痛、功能方面均较对照组有显著改善。李霞[5]等对比了160例患者应用镇痛活络酊和扶他林乳胶治疗膝关节骨性关节炎的疗效,随访结果显示镇痛活络酊组的Lequesne评分优于对照组,有效率高于对照组,不良反应率低于对照组。本研究对比了镇痛活络酊与NSAIDs治疗LE疗效的差异,结果显示:两组的VAS评分(休息时)及VAS评分(活动时)均较治疗前有显著下降,但是两组间未见统计学差异。可见镇痛活络酊在镇痛方面效果显著,与NSAIDs疗效相当。

那么,依托中成药改善微循环方面的独特药效,镇痛活络酊是否在改善肘关节功能方面相比NSAIDs具有更佳的表现,值得期待。作者对此进行了对比研究,结果显示:两组在用药前、用药后3周、用药后6周的 PGFS未见组间统计学差异,但是,在用药后12周,镇痛活络酊组的PFGS显著高于NSAIDs组。结果证实镇痛活络酊在改善肌力方面要好于NSAIDs。可见,在实现与NSAIDs类似的镇痛疗效的同时,镇痛活络酊由于其成分具备的活血化瘀的功效,可改善组织血液微循环,进而实现改善肘关节周围肌力的疗效。这也是作为中成药的镇痛活络酊在治疗退行性疾病中,所展现出的相对于NSAIDs药物的独特优势。

本研究的局限性在于纳入的样本量相对较小,而且,仅随访了12周的近期临床疗效,尚无法证实镇痛活络酊的长期治疗效果。

总之,本文通过对比镇痛活络酊与NSAIDs治疗LE的短期临床疗效,证实镇痛活络酊在具备和NSAIDs类似的镇痛效果的同时,还具备一定的改善肘关节功能的作用,是一种有别于NSAIDs的特色LE治疗药物。