明末天主教圣像及其传播与接受

曲 艺

在16世纪宗教改革的背景下,以茨温利(Huldrych Zwingli)和加尔文为代表的新教改革派积极推行反圣像①运动。耶稣会作为罗马反宗教改革最重要的修会,自1534年成立初始,便使用艺术作为其灵修和传教的工具,推行隆重而繁缛的宗教仪式,以此抵抗宗教改革、护卫天主教,从而促进了巴洛克艺术在欧洲的发展和兴盛。耶稣会在其海外的传教活动中,也大量使用艺术作品,其中教堂建筑、雕塑、壁画等随着历史变迁,大多遭到毁坏;而圣像作品随着需求的剧增,很快便在当地被以不同媒介复制传播。

明末,当耶稣会士到达中国的时候,他们也使用圣像作品来传播信仰。随着信徒的增加,对圣像的需求剧增,中国人便模仿西方圣像作品,制作完成了许多便于大量复制、广泛传播的版画作品,其中不少保存至今。通过它们可以观察“圣母”与“上帝”形象在明末的建构、传播与接受情况。

关于明清时期圣像在中国的传播和接受情况,钟鸣旦(Nicolas Standaert)、梅欧金(Eugenio Menegon)、陈慧宏、申濬炯(Junhyoung Michael Shin)、褚潇白、肖清和等国内外学者已从历史学、宗教学等角度有所探讨②。但至今学界仍疏于对现存圣像作品本身,如媒介(油画、卷轴画、版画等)、形式风格(虽然大部分中国木版画都有明确的西方范本,但它们仍具有明显的中国绘画风格)、主题等方面的分析阐述。本文将在梳理、区分明末圣像的不同主题的基础上,通过对比这些图像与其西方范本在形式风格上的异同,并结合传教士信札、明末士大夫文集等文献资料,呈现明末“圣母”和“上帝”的具体形象,并探究传教士们如何向中国人传播这些形象,以及中国人对这些图像作何反应与如何理解。

一、明末文献中的天主圣像

圣像最早由欧洲的旅行家们带到明朝疆域的周边岛屿。1542—1548年间,葡萄牙旅行家平托(F. M. Pinto)在《远游记》中记录了他在宁波双屿港看到的圣母像③。1564年11月30日,耶稣会修士安德烈·平托(Andre Pinto)在给印度耶稣会士们的信中提及,他在大屿山看到一幅圣米迦勒画像④。

最早将基督教画像带入中国内地的是方济各会传教士阿尔法罗(Pierre Alfaro)等人。1579年,这些传教士抵达肇庆时的行李中就有手绘圣像,“其中……还有几张笔致精妙,五光灿烂的手绘圣像”⑤。尽管并不清楚方济各会传教士行李中的圣像具体是哪种主题,但通过文献和信札可知,明末时已有丰富的圣像主题传入。

1584年,罗明坚(Michele Ruggieri)入华后不久,便写信给耶稣会总长阿奎维瓦(Claudio Acquaviva),要求他寄来一些圣母像与救世主圣像,因为“这是中国官吏所希望的”⑥。1600年,利玛窦从南京启程赴北京,在他准备进贡给万历皇帝的礼品中就有天主圣像和圣母圣像⑦。

除了敬献给皇帝和官吏的礼物,耶稣会士也在布道和弥撒中使用圣像。利玛窦记载了1599年下半年见到龙华民在讲道后为信徒拿出“救世主像”(the image of the Savior)敬拜的场景⑧。阳玛诺(Manuel Dias)也在介绍宁波本地信仰传播情况的信札中描述了人们在悬挂着“救世主像”前跪拜的场景⑨。阳玛诺还记载了费乐德(Rodrigo de Figueiredo)是如何用圣像传播创造天地和万物的“造物主”以及其道成肉身、降世为人的教义的⑩。

德礼贤(Pasquale M. D’Elia)和柏理安(Liam Matthew Brockey)认为耶稣会士信札里提到的“the image of the Savior”就是“救世主像”(Salvator mundi)⑪。德礼贤认为这些图像可能是耶稣会总长阿奎维瓦让人从罗马带到中国的,也可能是在日本长崎的耶稣会画院仿照西方“救世主像”制作,然后再带入中国的。事实上,传教士很早便将“救世主像”带到日本。一扇日本屏风上的图像记录了旅日的葡萄牙人和日本人在“救世主像”前敬拜的场景(图1)⑫。

1565年,安徽人叶权游经澳门时,还看到了耶稣被钉十字架的木雕像和一幅绘有上帝、耶稣诞生、圣家族和圣母怜子等主题的祭坛画⑬。

图1 南蛮屏风(局部) 16世纪晚期 日本宫内厅三之丸尚藏馆藏

图2 罗马人民保护者像5—13世纪 雪松木板上彩117×79cm 意大利罗马圣母大教堂藏

从上述文献看,传教士带到明末中国的圣像大致有:圣母圣像、救世主圣像、基督圣像、天使像,以及耶稣被钉十字架、圣母怜子等主题的圣像。这些来自西洋的绘画、塑像数量有限,随着皈依天主教的中国人越来越多,对圣像的需求越来越大,它们很快就散发殆尽,仿照欧洲圣像原型制作的中国圣像便应运而生。

二、现存明末圣母子圣像

(一)“中国圣母像”

在“罗马人民保护者”(Salus populi Romani)主题的圣母像中,虽然圣母并未戴皇冠,但以左手拿着一块仪式性的、作为君王象征的织绣手绢,来强调圣母的天国女王(Regina caeli)地位。小耶稣的眼睛望着圣母,右手作出祝福的姿势,左手拿着一本圣经。

1569年,耶稣会第三任总长方济·博日亚(Francisco de Borgia)得到教皇保罗五世(Paul V)的准许,在欧洲内外都可以为传教制作罗马圣母大教堂的“罗马人民保护者像”(图2)的复制品⑭。1578年3月,与利玛窦一同从里斯本乘船前往亚洲的耶稣会士很可能就带着此作的复制品。有学者甚至猜测,1600年,利玛窦进献给明神宗的“圣母像”就是一幅“罗马人民保护者像”的复制品⑮。

1910年,汉学家贝特霍尔德·劳佛尔(Berthold Laufer)在西安发现了一幅“中国圣母像”水墨淡彩挂轴(图3)⑯。该作有唐寅落款,但根据落款处明显的白色摩擦痕迹可以推测,此款很可能是擦去原有文字后再写上去的,故此画像当是伪托唐寅所作⑰。根据劳佛尔对此款可能添加于18世纪中叶的推测,陈慧宏认为它可能是雍正禁教时期此画的护身符⑱。早期研究者甚至根据利玛窦和董其昌(1555—1636)可能见过面,推测“中国圣母像”出于董其昌之手⑲,但鉴于这一会面不能证实,而董其昌也并没有人物画传世,此种论点可被推翻。

图3 (款)唐寅 中国圣母像 16世纪 纸本设色 美国菲尔德自然史博物馆藏

图4 朱塞佩·瓦莱里亚诺罗马人民保护者像 约1583年 木板油画 意大利宗座额我略大学藏

图5 威尔克斯 罗马人民保护者像 1600年前 铜版画

图6 程大约《程氏墨苑》“天主图” 约1605年 木刻版画 23.6×14.9cm 中国国家图书馆藏

图7 圣母古像 约13—14世纪 湿壁画 西班牙塞维利亚圣母主教座堂藏

早在20世纪初,学界便确立了这幅被称为“中国圣母像”的画像与“罗马人民保护者像”的关联⑳。“中国圣母像”的原型应为博日亚担任会长时期耶稣会士朱塞佩·瓦莱里亚诺(Giuseppe Valeriano)所绘的“罗马人民保护者”油画像(图4),而它的直接摹本很可能是佛兰德斯铜版画家威尔克斯(Hieronymus Wierix)根据瓦莱里亚诺的油画制作的铜版画(图5)。虽然“中国圣母像”与其欧洲版本有诸多相似性,并且可以通过这些相似性确定其“罗马人民保护者”的主题,但“中国圣母像”区别于欧洲版本的特点亦显而易见。首先,“中国圣母像”是全身像,圣母的白色外袍一直垂到其脚面,并微微向右方飘起,而欧洲的“罗马人民保护者像”皆为半身像;其次,人物衣着的颜色不同于其欧洲范本,“中国圣母”身着米白色外袍,小耶稣则着红色外袍;再次,“中国圣母像”中的小耶稣没有头光,“罗马人民保护者像”圣母外袍上方的十字架也不见于“中国圣母像”。除此之外,“中国圣母”的面容是东方式的,比如细长的眼睛、较为平宽的鼻子等。小耶稣的中国特点就更为明显,他的头发并不卷曲浓密,而是明末中国儿童在前额上方留一小撮刘海的发式,面容的描绘也体现了明末儿童的特点;他左手拿的书不再是硬壳封面、有两个金属扣的西方式书籍,而是明代的线装书,书的标题在封面左侧呈竖排式。无论圣母还是耶稣的形象,都以线条细致勾勒而出,仅在衣纹处有颜色晕染,并没有西方油画、铜版画的立体感和光线感。“中国圣母像”的中式风格和元素让人不禁联想到中国传统图像中的白衣观音像,省去了圣母头巾上的十字架以及小耶稣的头光,更削减了画面的基督教含义,对于那些不了解基督教的中国人而言,此幅“中国圣母像”与白衣观音像无异。

值得一提的是画作的挂轴形式。挂轴适合悬挂于教堂或是信徒家中,作为圣像崇拜使用,根据比利时学者高华士(Noël Golvers)的研究,清初传教士鲁日满(Francois de Rougemont)的账本里面就多次记载其装裱圣像画轴的支出㉑。这说明,至少在清初,用卷轴画传教的方式已经很普遍。由此推测,明末卷轴形式的圣像画也不会少。

图8 圣母古像 1597 年铜版画 耶稣会日本画院藏

(二)《程氏墨苑》“天主图”

传教士们印制了大量以欧洲圣像为原型的版画,它们或是被分发到“天主教堂、深宅大院和穷苦人家”㉒,或是刊印在附有此类画像的书籍中。刊印于1605至1606年间、由程大约编辑出版的《程氏墨苑》,就收录了四幅天主教“宝像图”㉓,这标志着中国木刻雕版印刷和欧洲铜版画的第一次相遇。

其中,第四幅插图“天主图”(图6),其图像主题是一种用于向圣母祈祷的“圣母古像”(La Virgen de la Antigua)。圣母为全身像,她身穿长袍,一件披风覆盖其头部,头部略微向左侧下方的小耶稣倾斜,眼睛望着前方的观者;圣母的左手怀抱着小耶稣,右手将玫瑰花拿在胸前;小耶稣右手呈祝福的手势,左手则抚摸着落于其腿上象征受难流血的金翅雀。

“天主图”的最上方有拉丁文注音的标题“Tiēn choù”(天主)。画面下方的拉丁文意为:“这幅图画是为了纪念卡斯提耳的费尔丁南德三世国王从摩尔人手中夺得塞维利亚,因此它表现了13世纪西班牙反抗伊斯兰势力的一系列伟大战役的顶峰。”㉔根据上述信息,可知这幅圣母圣像源自位于西班牙塞维利亚圣母主教座堂的礼拜堂中的“圣母古像”湿壁画(图7)㉕。但这些拉丁字母刻法生疏,其中还有一些错误,显然是由于中国刻工不识拉丁字母所致。

“圣母古像”被视为基督教向异教徒展现神迹,以及基督教在远方赢得胜利的象征,因此,它以铜版画的形式在南北美洲和亚洲被大量复制并广为传播。据《程氏墨苑》“天主图”下方的拉丁文末行所写“in sem Japo 1597”(“sem”“Japo”分别是“画院”和“日本”的缩写)可推测,“圣母古像”的复制品先到达了日本的耶稣会画院,而《程氏墨苑》“天主图”可能是以1597年在日本翻刻的版画(图8)为蓝本制作完成的㉖。

图9 蔡汝贤《东夷图像》“天竺图” 1584年 木刻版画

图10 雷奥纳多 圣母哺乳像 1490 年 木 板 蛋 彩42×33cm 俄罗斯艾尔米塔什博物馆藏

图11 仁慈圣母像(局部)12世纪 俄罗斯特列季亚科夫画廊藏

图12 基歇尔《中国图说》“徐光启与利玛窦像” 1667年 铜版画

(三)《东夷图像》“天竺图”

1584年成书的《东夷图像》中有“天竺”条,并一幅“天竺图”(图9)。虽然《四库全书总目》对《东夷图像》予以全盘否定,称“其图像悉以意杜撰,亦毫无所据”㉗,但根据汤开建考证,此书编撰者蔡汝贤长期任广东布政司参政,执掌邦交贡赐之务,故而蔡汝贤能够利用地理与职务之便,对来华外国人进行观察和记录,《东夷图像》所描绘的来华外国人并非毫无根据的杜撰㉘。

“天竺图”描绘了一个深目高鼻、有着络腮胡的男人跪拜在一个挂有桌布的供桌前,供桌上有一小香炉,上方是一幅画像,描绘了一位女子怀抱着一个婴孩的场景。女子身穿束腰长袍,长袍包裹着头部,双腿盘坐于形似莲花的宝座上,前胸袒露,正在给左胸前的婴孩哺乳。从14世纪开始,在欧洲便出现了“圣母哺乳”的绘画主题,这类图像突出了圣母柔和的母性形象(图10)。

《东夷图像》里的“天竺”应指印度,而天竺僧就是指从欧洲到达印度及之后到达中国澳门地区的欧洲传教士,该书文字部分还记录了天竺僧在15世纪末期信奉天主教的事实㉙。“天竺图”上的画像应该就是“圣母哺乳像”,只是作者可能出于对圣母像较陌生的原因,将其描绘得酷似中国的观音像,圣母宝座也酷似佛教的莲花宝座。此前,中国从未出现过袒胸露乳的哺乳观音图像。这幅“天竺图”反映的很可能是到达中国澳门的欧洲传教士在“圣母哺乳像”前敬拜的情景。

(四)《中国图说》“仁慈圣母像”

明末还出现了“仁慈圣母像”(Eleusa)。圣母为半身像,她一手怀抱耶稣,充满慈爱地将头侧向他,两人脸贴脸亲密地倚偎在一起,另一只手轻抚小耶稣,眼睛望着观者,而小耶稣则望着圣母(图11)。

德国耶稣会士基歇尔(Athanasius Kircher)所著《中国图说》㉚中,一幅铜版画插图很可能真实再现了明末皈依天主教的徐光启同利玛窦在耶稣会士住所或礼拜堂相遇的场景(图12)。在两个人背后祭坛上方的墙上挂着一幅“仁慈圣母像”,画像下用生硬的篆书写着“耶稣”二字。据此可以推测,明末耶稣会的住所或小礼拜堂就有类似的小祭坛,上面供奉着十字架座像,墙上则挂着圣母像。可能是怕中国人将天主教的上帝误认为圣母玛利亚,故在画面下方添加了“耶稣”二字。如同中国刻工在《程氏墨苑》“天主图”中所刻的生硬拉丁文字,用篆书书写的“耶稣”二字,显示出西方刻工也并不熟悉汉字书写,但他们已认识到中国书法的不同书体。

三、明末的“救世主像”

图13 达姆施达特画师 救世主像 约1460年 木板油画 71.6×52.6cm 德国施泰德艺术馆藏

图14 汉斯·梅姆林画室画家 救世主像 1480—1485年 木板油画 27.3×27.3cm美国大都会艺术博物馆藏

图15 丢勒 救世主像 约1505年 木板油画 58.1×47cm 美国大都会艺术博物馆藏

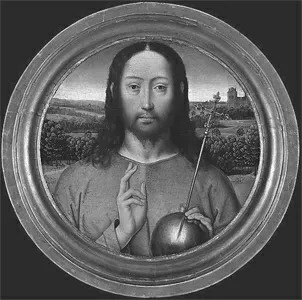

现存明末圣像的另一种主题是“救世主像”。在这一主题中,描绘的是耶稣半身像,耶稣左手托着一个上面有十字架的球体,右手则是祝福的姿势。“救世主像”最早出现在中世纪的尼德兰地区㉛,一直到文艺复兴盛期,都是流行题材(图13—15)。

上文述及,17世纪初,耶稣会士已经向中国人展示“救世主像”,并在布道、弥撒等宗教活动中将之用于敬拜。在两本含插图的耶稣生平故事书中,有两幅现存的明末“救世主像”,即1637年艾儒略在福建晋江出版的《天主降生出像经解》(以下简称《经解》)㉜中的第一幅插图“天主降生圣像”(图16)和1640年汤若望在北京出版的《进呈书像》中的第二幅插图“天地总归一主像”(图17)。

(一)“天主降生圣像”

《经解》以1593年出版、由耶稣会士纳达尔(Jerónimo Nadal)编撰的《福音故事图像》(Evangelicae Historiae Imagines)为范本,第一次以木版画插图的形式向中国人介绍耶稣生平㉝。《经解》一书包含58幅木版画,这使其成为耶稣会中国传教史上最大的木刻工程㉞。

虽然《经解》中绝大多数插图的构图和题材都依据《福音故事图像》而来,但“天主降生圣像”却有不同的西方范本。“天主降生圣像”的构图整体模仿了《福音故事图像》第一幅插图的构图(图18),但画面四角的福音书作者像则是以另一本书,即耶稣会士巴托罗密欧·里奇(Bartolomeo Ricci)于1607年完成的《耶稣生平》(Vita D. N. Iesu Christi)的首页(图19)为范本。《经解》通过增加四福音书作者像,表明它是以《圣经》的四福音书为基础,叙述并描绘耶稣生平的书籍。此外,不同于《福音故事图像》与《耶稣生平》的第一张插图为描绘手脚上都有钉痕的“耶稣升天像”,“天主降生圣像”以“救世主像”为主题。画面下方的圣像赞传递了创造天地万物、无始无终的上帝降世为人,是为了向世人彰显神的爱这一理念㉟。

(二)“天地总归一主像”

1614—1618年间,耶稣会士金尼阁为获取与传教工作相关的科学书籍和仪器而返回欧洲。期间,他从多位欧洲皇室赞助人那里得到了捐赠。其中之一就是巴伐利亚的马克西米连一世(Maximilian I of Bavaria)赠送给崇祯皇帝的礼物——一本关于耶稣生平的彩绘本㊱。汤若望为此绘本撰写了《书像解略》,对其中48幅图画进行了简单说明与解释㊲。

彩绘本原本现已不存,但汤若望重新刻印了这些图画,并配上《书像解略》,合成一册,于1640年在北京出版《进呈书像》。书中48幅图画的底本来自不同的作品,其中至少有10幅来自纳达尔的《福音故事图像》㊳。《进呈书像》的第二幅插图“天地总归一主像”的主题也是“救世主像”,尽管目前还没有找到这幅插图所依据的西方范本。汤若望在对这幅图的文字说明中也传达了创造、主宰并保佑天地的全能天主为救赎世人而降世为人的理念㊴。

图16 艾儒略《天主降生出像经解》“天主降生圣像”1637年 木刻版画 23×14cm 法国国家图书馆藏

图17 汤若望《进呈书像》“天地总归一主像” 1640年木刻版画 24×15.7cm 奥地利国家图书馆藏

图18 纳达尔《福音故事图像》首页 1593年 铜版画23.3×14.8cm 意大利佛罗伦萨艺术史研究所图书馆藏

图19 巴托罗密欧·里奇《耶稣生平》首页 1607年铜版画 16×10.2cm 德国曼海姆大学图书馆藏

图20 纳达尔《福音故事图像》“圣母加冕” 1593年 铜版画 23.3×14.8cm 意大利佛罗伦萨艺术史研究所图书馆藏

图21 罗如望《诵念珠规程》“荣福五:满被诸德” 约1610年 木刻版画 21.2×12.5cm意大利罗马耶稣会档案馆藏

图22 艾儒略《天主降生出像经解》“圣母端冕居诸神圣之上” 1637年 木刻版画23×14cm 法国国家图书馆藏

图23 马尔滕·德·沃斯 救世主像 17世纪初 铜版画比利时皇家图书馆藏

尤其引人注意的是,两幅“救世主像”中的球体上有太阳、月亮和星星的形象,而欧洲文艺复兴时期流行的“救世主像”中的球体大多是透明的。在《诵念珠规程》和《经解》的最后一幅插图“荣福五:满被诸德”和“圣母端冕居诸神圣之上”中,也可见圣父手中的球体以及球体上的日月星辰(图20—22),但在其西方范本《福音故事图像》中,圣父手中的球体上亦没有日月星辰。但这些元素却并非中国人的发明㊵,17世纪初,佛兰德斯铜版画家马尔滕·德·沃斯的“救世主像”(图23)上,就已经出现绘有日月星辰的球体。

《帝京景物略》载“耶稣基督像……左手把浑天图”㊶,指的应该就是一幅“救世主像”,而所谓“浑天图”应是一个球体的图像。天地之为球体的理论对于中国人而言并不陌生,东汉天文学家张衡(78—139)在《浑天仪注》中即指出,“浑天如鸡子,天体圆如弹丸,地如鸡中黄,孤居于内,天大而地小”㊷。艾儒略曾引用奥古斯丁所言,将上帝比喻为一个圆心无处不在而圆周无边的圆球㊸。“天主降生圣像”中的球体上绘有日月星辰,一方面符合耶稣会士将上帝比喻为圆球的学说,另一方面也符合他们宣讲“上帝创造天地星辰”的创造论㊹。

四、中国人对圣像的反应

在接触天主教圣像时,中国人对西方绘画的立体感和真实感印象深刻,也常表达出对西方画工技巧的赞叹:“利玛窦携来西域天主像,乃女人抱一婴儿,眉目衣纹,如明镜涵影,踽踽欲动。其端严娟秀,中国画工无由措手。”“画以铜板为帧,而涂五彩于上,其貌如生。身与臂手,俨然隐起帧上,脸之凹凸处正视与生人不殊。”㊺史景迁推测,中国人在某种程度上是因为肖像所展示的美貌才接受圣母的㊻。然而,圣母像也给中国人带来困扰。一方面是因为圣母像和佛教观音像在视觉上的相似性——万历皇帝在见到圣母像的时候,就惊叹见到了“活菩萨”;耶稣会传教士在初次见到观音像时,也曾将其与圣母像混淆㊼。另一方面,大量的“圣母子像”也致使17世纪的中国人认为天主教是崇拜圣母的宗教㊽(“利玛窦携来西域天主像,乃女人抱一婴儿。”“所画天主,乃一小儿,一妇人抱之,曰‘天母’。”㊾)。据利玛窦记载,1583年耶稣会在肇庆小教堂所立的“圣母抱子像”很快就被“救世主像”所替代,因为当时有传言天主教的上帝是女人。所以很可能是为了化解这一误会,耶稣会士在一些圣母像上也增加了中文文字“天主”或“耶稣”。利玛窦认为产生如此误解的原因是,中国人还没能了解“圣母抱子像”的意涵,即尚未理解耶稣降生救赎的故事。

早期耶稣会士的著作如《天主实义》,强调天主的无声无形、全知全能、创造万物等属性。利玛窦也承认,他的首要目的是让中国人认识到“在天上有一天地万物的创造者——天主”;另一方面,他还将中国古代儒家经典所塑造的上帝观念移植到天主教的上帝概念中去,即“吾国天主,即华言上帝”,“夫即天主,吾西国所称‘陡斯’是也”。但对于充满奥秘的耶稣诞生、受难、复活、救赎等内容,并无介绍。这也是利玛窦被批评过分宣传“上帝论”,而忽视“基督论”的原因。

随着传教活动的展开,中国人对上帝、耶稣有了更多的疑问:为什么无声无形的上帝会有形象?如果上帝有形象,为什么不是中国人,而是高鼻深目、有着浓密胡子的外国人?为了解释耶稣降生救赎的故事,耶稣会士借用了另一图像主题——“救世主像”。徐光启第一次见到的天主教圣像就是郭居静从罗马带来的“救世主像”。1596年,他在广东韶州看到这尊“救世主像”后非常感动:“……心栗然,辄为顶礼。”利玛窦之后的传教士如艾儒略、汤若望等人,通过描述耶稣生平故事的著作如《经解》《进呈书像》等,尤其借用两幅“救世主像”,以及辅助的文字说明,介绍上帝道成肉身、降世救人的基督论,从而向中国人构建和传播上帝作为“造物主”和“救世主”的形象。

结 语

明末的圣母像主题丰富,就存留下的图像可知,其中包括“罗马人民保护者像”“圣母古像”“圣母哺乳像”和“仁慈圣母像”等。陈慧宏仅分析西安的“中国圣母像”和《程式墨苑》“天主图”,便认为特伦托公会后,天主教教会更加强调表现天后之尊及圣母之崇的圣母形象。事实上,通过另外两种主题的圣母像,即“圣母哺乳像”和“仁慈圣母像”可以得知,耶稣会士不仅向当时的中国人展现了尊崇与庄严的天后圣母形象,也传达了圣母子的亲密关系和圣母温柔母性的一面。

如果说利玛窦通过套用儒家的上帝概念,向明末上层人士描述了创造天地、无始无终、无声无形、至高全能的创造主形象,那么“救世主像”则透露出,稍晚的耶稣会士如艾儒略和汤若望等人在利玛窦描述的基础上,向更多普通中国人传达了天主通过道成肉身、降世为人,而成为彰显博爱、救赎世人的“救世主”形象。

耶稣会士从欧洲带来圣像的初衷是向中国人介绍天主教,从而开展在中国的传教活动。这些欧洲的圣像作品同时引发了中国人对西方艺术的兴趣,而为了让中国人能更好地接受这些图像,天主教艺术也呈现出本土化的倾向,耶稣会的到来开启了中西艺术交流的新篇章。由中国人仿制的圣像,或是增加了汉字,或是融入了中式风格及元素,采取与本土艺术相适应的策略能让中国人对天主教产生亲近感,但也会造成误解和困扰。可以说,耶稣会在中国的传教活动中所使用的圣像,一方面一直致力于基于纯粹的天主教教义,另一方面又采用适应中国文化的传教策略,向中国人构建天主教尊崇庄严且温柔美善的圣母形象以及至高上帝作为“造物主”和“救世主”的形象。

此外,“圣母像”和“救世主像”都有其欧洲原型,同一欧洲原型还随着耶稣会的传教事业,在日本、印度、南美洲等国家和地区被复制和传播。例如《程氏墨苑》“天主图”是以西班牙塞维利亚圣母主教座堂的“圣母古像”为原型,这一形象又在墨西哥、巴拿马、秘鲁和日本等国家和地区流传并被模仿。耶稣会可谓全球艺术史网络形成之开先河者。

①“圣像”即“圣像画”,源自希腊语“ε’ικω'ν”,意为“画像”,指以壁画、镶嵌画或木板画等形式表现耶稣基督、圣母、圣徒、天使等形象及神迹故事。作为被崇拜的对象,圣像是东正教、天主教礼拜仪式中的重要组成部分。Vgl.Johannes Jahn (begr.)/ Wolfgang Haubenreiβer (fortgef.), Wörterbuch der Kunst. 12., durchges. u. erw. Aufl. Stuttgart:Kröner, 1995, S. 379-380. 本文中的“圣像”指明末传教士抵达中国时带来的描绘耶稣基督、圣母、圣徒和天使形象的绘画和雕塑作品。

② Sun Yuming, “Cultural Translatability and the Presentation of Christ as Portrayed in Visual Images from Ricci toAleni”, in Roman Malek (ed.), The Chinese Face of Jesus Christ, Vol. 2, Monumenta Serica Monograph Series L/2, Sankt Augustin-Nettetal: Steyler Verlag, 2003, pp. 461-498. Nicolas Standaert, An Illustrated Life of Christ Presented to the Chinese Emperor: The History of Jincheng shuxiang (1640), Monumenta Serica Monograph Series LIX, Sankt Augustin-Nettetal: Steyler Verlag, 2007. Eugenio Menegon,“Jesuit Emblematica in China: The Use of European Allegorical Images in Flemish Engravings Described in the Kouduo-richao (ca. 1640)”, Monumenta Serica, Vol. LV (2007):389-437. 陈慧宏:《耶稣会传教士利玛窦时代的视觉物像及传播网络》,《新史学》2010年第3期。陈慧宏:《两幅耶稣会士的圣母圣像——兼论明末天主教的“宗教”》,《台大历史学报》第59期,2017年6月。褚潇白:《明清基督宗教画像流布状况综述》,《世界宗教研究》2011年第2期。肖清和:《诠释与歧变:耶稣形象在明清社会里的传播及其反应》,《广东社会科学》2011年第4期。Chen Huihung,“A Chinese Treatise Attributed to Xu Guangqi(1615): How the Jesuits in China Defined ‘Sacred Images’”, in Shu-jyuan Deiwiks, Bernhard Führer & Therese Geulen (eds.), Europe Meets China, China Meets Europe: The Beginnings of European-Chinese Scientific Exchange in the 17th Century, Sankt Augustin-Nettetal: Steyler Verlag, 2014, pp. 71-102.

③“代理主教跪在无染受孕圣母之前,眼望图像,双手高举……对圣像说道”(费尔南·门德斯·平托:《远游记》,金国平译,葡萄牙航海大发现事业纪念澳门地区委员会等1999年版,第201页)。

④“我们从阿妈港(Amacau)这个港口出发,两天后到达这个大屿山(Pinhal)岛与港口……于是,他们当中有些人就登了岸,就在半夜三更在海滩上搭起一座教堂……摆上了圣米迦勒的一幅画像……曼努埃尔·特谢拉神父马上就给他们做弥撒。”(罗理路:《澳门寻根》,《安德烈·平托修士给印度耶稣会士们的信》,澳门海事博物馆1997年版,第89页)

⑤ 裴化行:《天主教十六世纪在华传教志》,萧濬华译,商务印书馆1936年版,第166页。

⑦“谨以原携本国土物,所有天帝图像一幅,天帝母图像二幅,天帝经一本,珍珠镶嵌十字架一座,报时自鸣钟二架,《万国舆图》一册,西琴一张等物,陈献御前。此虽不足为珍,然自极西贡至,差觉异尔,且稍寓野人芹曝之私。”(《上大明皇帝贡献土物奏》,朱维铮主编:《利玛窦中文著译集》,复旦大学出版社2001年版,第232—233页)

⑧ Pasquale M. D’Elia (ed.), Matteo Ricci e la storia delle prime relazione tra l’Europa e la Cina (1579-1615), Vol. 2,Rome: Libreria dello Stato, 1942-1949, pp. 193-194; Junhyoung Michael Shin, “The Jesuits and the Portrait of God in Late Ming China”, Harvard Theological Review, Vol. 107, Issue 2 (2014): 194-221.

⑨ 出自阳玛诺1627年的信集;耶稣会罗马档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu)Jap-Sin 115-I, 145r. Cf.Junhyoung Michael Shin,“The Jesuits and the Portrait of God in Late Ming China”, Harvard Theological Review,Vol. 107, Issue 2 (2014): 194-221; Liam Matthew Brockey, Journey to the East: The Jesuit Mission to China, 1579-1724,Cambridge:Harvard University Press, 2007, pp. 290-309。

⑩⑫ Junhyoung Michael Shin,“The Jesuits and the Portrait of God in Late Ming China”, Harvard Theological Review,Vol. 107, Issue 2 (2014): 194-221, 194-221.

⑪ Pasquale M. D’Elia(ed.), Matteo Ricci e la storia delle prime relazione tra l’Europa e la Cina (1579-1615), Vol. 2, pp.193-194. n. 9; Liam Matthew Brockey, Journey to the East, The Jesuit Mission to China, 1579-1724, pp. 302-309.

⑬“其所事神像,中悬一檀香雕赤身男子,长六七寸,撑挂四肢,钉着手足。”“上三格有如老子像者,中三格是其先祖初生,其母抚育之状,下三格及其夫妇室家之态,一美妇人俯抱裸男子。”(《游岭南记》,叶权撰,凌毅点校:《贤博编》,中华书局1982年版,第45页)

⑭ Paolo Broggio,“Gesuitis pagnoli a Roma durante il generalato di Francesco Borgia: cultura, politica, spiritualità”,in Enrique García Hernán & María del Pilar Ryan (eds.), Francisco de Borja y sutiempo. Política, religión y cultura en la Edad Moderna, Valencia and Rome: Albatros Ediciones and Institutum Historicum Societatis Iesu, 2011, pp. 597-608.

⑮ Midori Wakakuwa,“Iconography of the Virgin Mary in Japan and Its Transformation: Chinese-Buddhist Sculpture and Maria Kannon”, in Üçerler, M. Antoni J. (ed.), Christianity and Cultures: Japan and China in Comparison 1543-1644, Roma: Institutum Historicum Societatis Iesu, 2009, pp. 228-252.

⑯ Berthold Laufer,“The Chinese Madonna in the Field Museum”, The Open Court, Vol. 26, No. 1 (1912): 1-6.

⑰ Sepp Schüller, Die Geschichte der christlichen Kunst in China, Berlin: Klinkhardt und Biermann, 1940, S. 20-21.方豪:《中西交通史》下,(台北)文化大学出版部1983年版,第907页。Chün-fang Yü,“Guanyin: The Chinese Transformation of Avolokiteshvara”, in Marsha Weidner (ed.), Latter Days of the Law: Images of Chinese Buddhism,850-1850, Lawrence: Spencer Museum of Art and the University of Kansas, 1994, pp. 151-181. Lauren Arnord,Princely Gifts and Papal Treasures: The Franciscom Mission to China and Its Influence: 1250-1350, San Francisco:Desiderata Press, 1999.《两幅耶稣会士的圣母圣像——兼论明末天主教的“宗教”》。

⑲ Pasquale M. d’Elia,“La Prima Diffusione nel Mondo dell’Imagine di Maria‘Salus Populi Romani’”, Fede e Arte Rivista internazionale di arte sacra 2, (Oct. 1954): 301-311.

⑳ G. Anichini,“La‘Madre di Dio’di S. Maria Maggiore Reprodotta nell’Antica Arte Cinese”, L’Illustrazione Vaticana,Anno III,Num.1(Jan.1932):37-38.Pasquale M.d’Elia,Le Originidell’Arte Cristiana Cinese(1583-1640),Rome: Reale Accademia d’Italia, 1939, pp. 48-51. Pasquale M. d’Elia, “La Prima Diffusione nel Mondo dell’Imagine di Maria‘Salus Populi Romani’”, Fede e Arte Rivista internazionale di arte sacra 2, (Oct. 1954): 301-311.《中西交通史》下,第907页。

㉑ 高华士:《清初耶稣会士鲁日满常熟账本及灵修笔记研究》,赵殿红译,大象出版社2007年版,第388页。

㉒ 周萍萍:《十七、十八世纪天主教在江南的传播》,社会科学文献出版社2007年版,第178页。

㉓ 程君房:《程氏墨苑》,《中国古代木刻版画丛刊二编》,上海古籍出版社1994年版,第398—409页。

㉔ 据传,当费尔丁南德三世(Ferdinand III)大军保卫塞维利亚城时,一天晚上他跪拜在圣母像前,祈求圣母的保佑,然后圣母叫了他的名字,并许诺他,当战争胜利后,天使会带他来到清真寺墙外,看到这幅圣像。1248年,在费尔丁南德三世收复塞维利亚时,神迹果然应验。后来这幅画被运往塞维利亚大教堂,这幅圣像上天使手捧手卷上面的拉丁文就是“Ecce Maria venit ad Templum”(玛丽亚来到这座教堂)。

㉕ Lin Li-Chiang, The Proliferation of Images: The Ink-Stick Designs and the Printing of the Fang-Shih Mo-P’u and the Ch’eng-Shih Mo-Yüan, Diss. of Princeton University, 1998, pp. 211-212.

㉖ 林丽江:《徽州墨商程君房与方于鲁墨业的开展与竞争》,《法国汉学》丛书编辑委员会编:《徽州:书业与地域文化》,中华书局2010年版。

㉗ 《四库全书总目》,中华书局1965年版,第680页。

㉘ 汤开建:《中国现存最早的欧洲人形象资料——〈东夷图像〉》,《故宫博物院院刊》2001年第1期。

㉙“天竺僧自彼国渡海远来,历三年始达濠镜。诸夷信其法,遂奉之,以要束诸夷。”“每七日一礼拜天,食辄诵经,食已复诵,谓谢天也……左右前后,坐卧器具,各置天竺。”(蔡汝贤:《东夷图像》,《四库全书存目丛书》史部第255册,齐鲁书社1997年版,第426—427页)

㉚ Athanasius Kircher, China Monumentis, Qua Sacris quà Profanis, Nec non variis Naturae et Artis Spectaculis, Aliarumque rerum Memorabilium Argumentis Illustrata, Amstelodami: Meurs, 1667, p. 162.

㉛ Engelbert Kirschbaum & Wolfgang Braunfels, Lexikon der christlichen Ikonographie. Erster Band. Allgemeine Ikonographie,Rome: Herder, 1968, pp. 423-424.

㉜ 以下图书馆、档案馆保存有此书:罗马耶稣会档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu, Rome),法国国家图书馆(Bibliothèque nationale de France, Paris),牛津大学博德利图书馆(Bodleian Library, Oxford University),马德里方济各会东方档案馆(Archivo Franciscano Iibero-Oriental, Madrid),梵蒂冈图书馆(Biblioteca Apostolica Vaticana)。

㉝ 曲艺:《明末基督教插图中的儒家元素:以〈天主降生出像经解〉为例》,《世界宗教研究》2015年第2期。

㉞ 其插图数量直至1887年才被收录在《道原精萃》中的同名著作的146幅插图所超越。此版本的《天主降生出像经解》是根据布里斯波特(Abbé Pierre Florentin Lambert Brispot)翻印纳达尔的《福音故事图像》刻印的。

㉟“天主降生圣像”有圣赞云:“立天地之主宰,肇人物之根宗。推之于前无始,引之于后无终。弥六合兮无间,超庶类兮非同。本无形之可拟,乃降生之遗容。显神化以溥爱,昭劝征以大公。位至尊而无上,理微妙而无穷。”

㊱ Vita Dninri Jesus Christ Filij Dei Filij virginis, è sacro sanctis quatuor Evangelijs delibata & Maximo potentissimoq.Sinarum Imperatori & Monarcha transmissa à Maximiliano Comite Palatino rhenium utriusq. Bauvaria Duce Anno Dni M. DCXVII. Cf. Nicolas Standaert, An Illustrated Life of Christ Presented to the Chinese Emperor: The History of Jincheng shuxiang (1640).

㊲ 汤若望:《进呈书像自序》。Cf. Nicolas Standaert, An Illustrated Life of Christ Presented to the Chinese Emperor: The History of Jincheng shuxiang (1640), p. 101.

㊳ 一般认为,目前仅有4部《进呈书像》存世,法国国家图书馆1部,意大利国家中央图书馆1部,奥地利国家图书馆2部。但据相关书目,法国国家图书馆还藏有1部(Courant7276),台北“中研院”傅斯年图书馆藏有2部(索书号610和067R),这两部书原先藏于上海徐家汇藏书楼,现已制成光盘。另外,笔者曾在耶稣会档案馆看到一部复印本。中国国家图书馆也藏有1部《进呈书像》(索书号21368),但并不完整,只有《天主正道解略》2页,重刻于1661年(辛丑孟夏武林昭事堂刻)。

㊴“天地总归一主像”有圣赞云:“天主造成天地,且主宰之,且辅佑之,此其像也。置天地于掌,示有全能,至易面不劳也。天神感主造成,欢然群从之,上下左右皆是也。然而天主本非有形,此盖像取降生为人之像,以示救赎之主。原即造成之主,唯一不二云尔。”

㊵ Paul Rheinbay, “Nadal’s Religious Iconography Reinterpreted by Aleni for China”, in Tiziana Lippiello &Roman Malek (eds.), Scholar from the West: Giulio Aleni S. J. (1582-1649) and the Dialogue Between Christianity and China, Sankt Augustin-Nettetal: Steyler Verlag, 1997, p. 330.

㊶ 刘侗、于奕正:《帝京景物略》,北京古籍出版社1981年版,第152页。

㊷ 张衡:《浑天仪注》,洪颐煊辑:《经典集林》卷二七,(台北)艺文印书馆1968年版,第1—2页。

㊸ Claudia von Collani, “Did Jesus Christ Really Come to China?”Sino-Westen Cultural Relations Journal, 20 (1998):34-48.

㊹ Chen Huihung:“The Human Body as a Universe: Understanding Heaven by Visualization and Sensibility in Jesuit Cartography in China”, The Catholic Historical Review, Vol. 93, No. 3 (Jul. 2007): 517-552.

㊺ 姜绍书:《无声诗史》,《四库全书存目丛书》子部第72册,齐鲁书社1997年版,第789页。顾起元:《客座赘语》,《续修四库全书》第1260册,上海古籍出版社1995年版,第192页。

㊻㊼ Jonathan D. Spence, The Memory Palace of Matteo Ricci, New York: Viking Press, 1984, p. 265, p. 250.

㊽ Craig Clunas, Art in China, Oxford: Oxford University Press, 1997, pp. 128-130.

㊾ 姜绍书:《无声诗史》,第789页;顾起元:《客座赘语》,第192页。

——战斗的圣母人