探究不同干预方式对儿童口腔卫生知识及龋齿的影响

张艳丽

【摘 要】目的:探究不同干预方式对儿童口腔卫生知识及龋齿的影响。方法:对本院2017年2月-2018年2月收治的48例龋齿患儿进行此次研究,按挂号先后顺序均分为参照组和观察组,各24例。参照组用常规护理,观察组用健康教育与家庭教育,比较两组的继发龋齿情况和口腔卫生知晓情况。结果:护理后,参照组的继发龋齿情况显著高于观察组;参照组的口腔卫生知晓情况显著低于观察组,有统计学意义(P<0.05)。结论:不同干预方式对儿童口腔卫生知识及龋齿会产生不同的影响,健康教育与家庭教育对患儿的牙齿保护性更好,减少了患儿出现继发龋齿的概率,提高了患儿和家属对口腔卫生知识的熟悉度和应用能力,值得在儿童口腔卫生知识及龋齿护理中大范围推广。

【关键词】口腔卫生知识;龋齿;健康教育

【中图分类号】R471【文献识别码】B 【文章编号】1002-8714(2020)04-0076-01

不注重口腔卫生、甜食摄入太多等都容易增加儿童龋齿数量,降低儿童口腔健康,增加牙齿疼痛风险。为了更好的保障儿童口腔健康,临床上对不同干预方式中的常规护理和健康教育与家庭教育进行了分析,发现健康教育与家庭教育为患儿预防龋齿提供了更好的保障,降低了儿童出现继发龋齿的概率,增加了儿童、家属对口腔卫生知识的了解度,详见如下内容。

1 资料与方法

1.1一般资料

对本院2017年2月-2018年2月收治的48例龋齿患儿进行此次研究,按挂号先后顺序均分为参照组和观察组,各24例。参照组男女患儿比例为18:6;平均年龄为(5.85±2.62)岁。观察组男女患儿比例为15:9;平均年龄为(5.71±2.25)岁。两组基线资料(P>0.05),符合比较条件。

1.2方法

1.2.1参照组

用常规护理,主要包括:口腔清洁知识详细告知患儿及家属、遵医嘱为患儿提供漱口水、镇痛药等。

1.2.2观察组

用健康教育与家庭教育,主要包括:对患儿及家属进行口腔卫生保健知识宣教,然后组织患儿和家属参加口腔保健知识讲解活动,提高家属在家庭教育中纠正患儿不良口腔卫生习惯的效果,保障患儿在家护理牙齿的正确性和及时性。

1.3观察指标

观察患儿一年后出现继发龋齿情况和口腔卫生知晓情况,详细记录发生例数,生成发生率和知晓率。

1.4 统计学分析

数据处理使用SPSS19.0统计学软件,计数资料采用频数(n)、构成比(%)描述,组间比较采用(x2)检验方法,检验水准α=0.05,当(P<0.05)时即为呈现出统计学意义。

2 结果

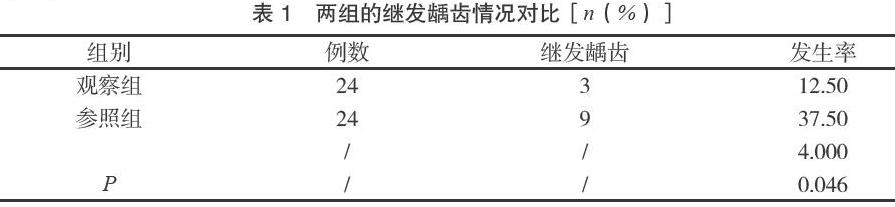

2.1比较两组的继发龋齿情况

护理后,参照组的继发龋齿情况显著高于观察组,有统计学意义(P<0.05)。详见表1。

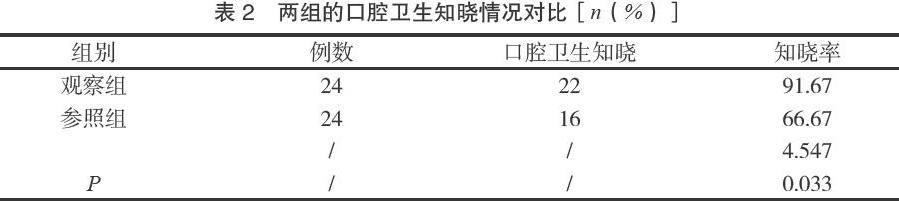

2.2比较两组的口腔卫生知晓情况

护理后,参照组的口腔卫生知晓情况显著低于观察组,有统计学意义(P<0.05)。详见表2。

3 讨论

兒童对自己的约束力较弱,很容易形成较多不良习惯,龋齿就是其中之一,也是降低儿童欢乐程度的重要内容。儿童出现龋齿后,口腔会出现大量细菌,而且儿童牙齿的疼痛度也会随之增加,降低了儿童的健康。不同干预方式中的常规护理和健康教育与家庭教育对此展开了研究,发现常规护理仅能为患儿提供基本口腔护理内容,像患儿的口腔护理习惯等并没有在家庭生活中较好的养成,而且出现了较高的继发龋齿数量[1]。

而健康教育与家庭教育为家属和患儿提供了更多口腔卫生知识,并积极组织患儿和家属参加口腔保健知识讲解活动,增加了患儿和家属了解口腔卫生护理的知识面,也让患儿和家属意识到龋齿的危害,并在日常生活中注意患儿的口腔卫生护理情况,监督患儿的口腔保健事项,对患儿错误的口腔情况及时纠正,减少了患儿口腔出现继发龋齿的概率[2]。而且患儿和家属对口腔卫生知识的知晓率也明显上升,减少了患儿和家属在口腔卫生护理中的迷茫感,为患儿健康成长提供了口腔上的保障。健康教育与家庭教育让患儿和家属更清楚患儿的口腔状况,并调整了患儿的日常护理方式,降低了口腔疾病对患儿的困扰[3]。经过本次分析得出,护理后,参照组的继发龋齿情况显著高于观察组;参照组的口腔卫生知晓情况显著低于观察组,有统计学意义(P<0.05)。说明健康教育与家庭教育提高了患儿的口腔健康度。

综上所述,不同干预方式对儿童口腔卫生知识及龋齿会产生不同的影响,健康教育与家庭教育对患儿的牙齿保护性更好,减少了患儿出现继发龋齿的概率,提高了患儿和家属对口腔卫生知识的熟悉度和应用能力,值得在儿童口腔卫生知识及龋齿护理中大范围推广。

参考文献

冯雪, 陈晨, 张琪,等. 我国学龄前儿童龋病影响因素的文献计量学分析[J]. 中国实用护理杂志, 2018, 34(36):2872-2877.

陈维. 北京市西城区幼儿园儿童乳牙龋病综合防治的效果评价[J]. 全科口腔医学电子杂志, 2017, 4(14):52-53.

孙鹏, 陈薇, 艺璇, et al. 国际龋病检查和评估系统Ⅱ与WHO检查方法在低龄儿童龋检查中的应用对比[J]. 中华口腔医学杂志, 2018, 53(11):725-729.