工会会员身份提高了农民工的就业质量吗?

摘要:在中国基层工会组织和农民工会员规模不断壮大的同时,关于工会参与对农民工劳动力市场结果的实际作用却受到质疑。基于文献回顾和理论分析,借助2014年流动人口专题调查数据,运用处理效应模型、工具变量回归、匹配估计等方法,实证检验工会会员身份对农民工就业质量及其各维度的影响效应。研究结果显示,加入工会组织显著促进了农民工就业质量的提升。具体来看,工会会员身份有助于增加农民工的工资收入,提高其签订长期固定劳动合同的概率,同时对其参与城市养老保险和医疗保险具有正向影响,但并不能直接降低农民工的劳动供给强度。此外,工会会员身份对低就业质量水平农民工的积极效应更为强烈,而对高就业质量水平农民工并未表现出明显优势。

关键词:农民工;工会;就业质量;劳资关系;处理效应模型;匹配估计

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(03)-0117-12

加入工会作为劳动者维权的主要途径,是促进劳资关系处理制度化的组织保障。计划经济时代的中国工会组织具有鲜明的政治属性,往往成为政府力量延伸至企业内部的行政触角,体现国家干预劳资关系的意志。而伴随市场化进程的加速以及企业经营体制改革的深化,国家力量逐步从劳动关系的微观管理中退出,企业自主经营权和劳动者就业选择权得以释放[1],其在推动经济活力不断迸发的同时也催生了数以万计寄生于“血汗工厂”中的农民工,这部分群体劳动权益的受损激化了雇佣双方的劳资矛盾[2],工会组织在劳动谈判中的介入变得必要。中国共产党十九大报告进一步强调促进农民工等群体实现更高质量和更充分就业,着力构筑和完善政府、企业、工会多方参与的协商协调机制,营造和谐的劳动关系。因此,农民工的工会参与及其就业权益成为政策层面关注的焦点议题,2018年全国总工会执委会工作报告明确指出,要持续加强农民工入会工作力度,确保到2020年实现55%以上的农民工加入务工地基层工会组织。

然而,在工会组织蓬勃发展和工会会员规模不断壮大的同时,工会维护工人劳动权益的实际作用备受质疑。尤其在劳资纠纷日益突出的背景下,对工会效能的不满和批评明显增多。有研究指出,中国工会组织天然的制度弱势使其在企业内部的角色定位不清,在劳动谈判中的权责界定不明,造成工人利益诉求表达不畅,沦为“空壳”工会,无法对个体劳动力市场结果产生实质的积极作用[3]。工会是否真如上述研究所言,在维护劳动者就业权益上收效甚微呢?对这一问题的回答可能需全面客觀地评估工会参与对个体劳动力市场结果的影响。沿着这一思路,本文将乡—城流动就业的农民工弱势群体作为研究对象,实证分析工会会员身份对农民工劳动力市场结果——就业质量的影响,以此发现工会组织在改善中国劳动者的就业福利中到底扮演了何种角色。

本文后续部分在文献述评与理论分析的基础上,借助2014年流动人口专题调查数据,运用处理效应模型、工具变量回归、匹配估计等方法,首先评估工会会员身份对农民工综合性的劳动力市场结果——就业质量指数的影响,然后从工资收入、劳动供给、岗位稳定性、福利待遇等就业质量的构成维度出发,分别评估工会会员身份对农民工各维度就业质量的影响,并使用分位数处理效应模型考察工会会员身份对农民工不同就业质量分位点的异质效应,最后得出主要结论与政策含义。

一、文献述评与理论分析

(一)文献述评

工会是伴随工业化生产以及资本集聚而形成的一种以维护工人利益为宗旨的劳动组织。在西方国家,工会组织发挥作用主要依靠垄断工人的力量,其通过从劳动力市场中撤出相当数量的劳动力来威胁资本生产,以迫使雇佣方提高劳动保护力度以及工资水平[4]。从制度主义视角审视,工会在资本主义劳动力市场中的运行机制,主要是通过控制劳动力供给、影响劳动力需求、完善雇佣关系等途径以影响企业工资决策,进而维护工人的劳动经济权益[5]。对工会劳动力市场效应的经验验证得到了国外学者的广泛关注,普遍认为工会组织在减少工人离职率、提高工资溢价、改善福利待遇等方面均具有积极效应[6-7]。

与西方自下而上的工会组建形式不同,中国工会组织具有鲜明的政治底色,往往成为政府力量延伸至企业内部的行政组织框架,工人与企业之间“利益相悖假设”的谈判关系衍化为“利益一致假设”的合作关系[8]。基于这种特殊的制度背景,中国企业的工会组织能否真正维护工人利益备受质疑[9]。一些实证研究表明,工会组织虽有助于增加工人的合同签约概率,改善其保障性福利,但对工人的工资水平、劳动收入份额乃至工资溢价并没有显著促增效应[10-11]。另一些文献则认为,尽管中国工会组织作为劳动再分配工具的功能比较弱化,但其职能角色正在从企业利益的协同者向劳工组织回归[12],依然能够借助集体协商和合同保护等途径保障工人的部分劳动权益。企业工会一方面可帮助工人签订集体工资协议,通过集体议价促使雇主采取标准化工资策略,进而改善工资水平[13];另一方面也可通过劳动合同保护实现工人雇佣合同的稳定性,使其减少超时加班并获得合理收入[14-15]。

工会组织的设立初衷在于保护就业弱势群体的合法权益,对于农民工而言更是如此。由于农民工就业的流动性和临时性,仅有少量文献关注了农民工加入工会组织所带来的就业效应,但实证结论已然迥异。一些研究结论显示,工会组织通过社会支持可以有效缓解农民工的工作疲惫感,其合同保护效应和培训促进效应也可显著提高农民工的工资率[16-17]。然而有学者则指出,农民工自身的弱势地位使这一群体存在天然的集体行动困难,致使企业内部组建的工会较易受强势老板的外部人控制,可能会侵害农民工的劳动权益[18]。总的来看,目前文献对于农民工工会参与效应的评估主要是从劳动报酬或劳动权益的单一维度展开,其实证结论可能无法全面反映工会会员身份对农民工劳动力市场结果的影响。此外,虽有文献考虑了工会参与在劳动方程中的内生性,但往往忽略了不可观测变量在计量模型中的影响,实证结果的准确性也有待商榷。基于此,本文引入就业质量这一综合性的劳动力市场指标,采用更适用于处理样本选择偏误和不可观测因素影响的内生处理效应模型,系统评估工会会员身份对农民工劳动力市场结果的影响。

(二)理论分析

工会参与的就业效应不仅体现在劳动供给、劳动报酬等经济利益层面,同样反映在劳动保护、劳动权益等社会利益层面,综合性的就业质量可能是观测工会参与对劳动力市场结果影响的一个重要指标。就业质量指数从工资收入、劳动供给、岗位稳定性、福利待遇四个维度衡量劳动者的综合就业表现[19],为检验工会会员身份对农民工劳动力市场结果的影响提供了较为完善的分析框架,本部分即从工会参与影响多维度就业质量的视角展开分析。

从工会的工资效应来看,工会议价确立的工资率能否高于市场均衡工资率,是决定农民工就业质量提升与否的第一个维度,也是工会就业效应最为直接的表征。一方面,从工会干预劳动力价格成本的惯常逻辑出发,工会作为劳动力出售联合体,通过集体行动可以更好掌握工资协议的话语权,而且工会组织可以有效介入企业内的劳动市场,稳定企业劳动组织关系,并逐步弱化企业经营状况与劳动收入份额之间的关联性,以帮助劳动者规避市场不确定性风险[5],这些都可能使工会组织确定的工资率高于市场均衡的工资率[17]。另一方面,基于中国企业调查数据的经验研究则发现,企业工会组织的设立尽管能够带来企业工资率和劳动生产率的提升,但其未能增加劳动者的劳动收入份额[11],劳动者的工资溢价并非来源于工会参与而是员工的资源禀赋差异,同时,企业工会中行政垄断权力的存在还可能扩大劳动者的收入差距[20]。因此,工會会员身份对农民工工资收入的影响效应可能并不明确。

从工会的劳动供给效应来看,工会组织能否实现对劳动参与行为和劳动时间分配的干预,是决定农民工就业质量提升与否的第二个维度。一方面,工会可通过缩小合格劳动者的供给规模,采取强制退休、工时约束、就业准入等手段缩短工人的劳动供给时间,也可以通过增加失业救济金、工伤赔偿金、社会保险金以及退休金等途径影响工人的非工资性收入,进而降低其劳动参与率,这均有助于农民工就业质量的提升[21]。另一方面,工会扮演的角色可能并非是“全职保姆”,有效保障员工权益的前提是必须厘清工会维权的界限,其不仅需要维护员工的就业权、劳动报酬权、职业培训权等积极性权利,也应尊重员工的休息选择权和加班自主权等消极性权利[22]。尤其是对普遍处于低收入水平的农民工而言,劳动供给所带来的收入效应通常大于闲暇对劳动的替代效应,这一群体反而可能会选择主动加班,旨在通过延长劳动时间以获得更好的劳动报酬。这意味着工会会员身份对农民工劳动供给的影响效应仍有待进一步检验证实。

从工会的岗位稳定效应来看,工会组织在劳动合同保护上的重要作用是决定农民工就业质量提升的第三个维度。工会在中国劳动力市场中作为政—企桥梁和劳动权益代表的双重职能定位,决定了工会只要在组织目标上不与政府相冲突,政府便将允许并支持工会在劳资谈判中代表工人利益或充当协调者角色,尽可能在劳动合同保护等方面为工人争取更多利益。一定程度而言,劳动合同代表了雇佣关系的稳定性,其不仅是工人维权的主要依据,也时刻提醒着雇主违约所带来的法律后果[14]。工会组织在劳动合同谈判中的介入可以显著改善企业雇佣的期限结构,并化解企业用工不规范的顽症[22]。尤其是《劳动合同法》颁布实施后,对于集体合同的操作性规定更为明确。工会可代表职工一方就劳动待遇与雇用单位订立集体合同,而劳动者个体与用人单位订立劳动合同中的劳动报酬和劳动条件标准均不得低于集体合同标准。如有违背,工会可要求雇佣方承担相应责任。劳动合同的保护性标准实际上将劳动关系的主体由劳动者个体与雇佣方转化为工会组织与雇佣方[10],极大提高了工作岗位的稳定性,也是农民工就业质量提升的重要标志。

从工会的福利效应来看,工会组织对于劳动者福利待遇的改善效用,是决定农民工就业质量提升的第四个维度。社会主义国家的工会组织从成立之初便不是作为劳动力分配的工具,而是作为向工人提供社会服务的行政组织[4],这可能使其在提供就业福利方面具备天然优势。然而需要注意的是,通过推动劳动领域立法以及监督劳动执法来保障劳动者权益是工会履行职能的重要手段,但中国劳动力市场的制度分割特征可能导致农民工这类流动人口受到工会组织的“庇护”作用有限。尽管如此,目前也有一些经验研究证实工会在最低工资率、强迫劳动、社会保险等权益保障方面依然发挥着一定优势,其不仅维护外来流动工会会员的劳动权益,对非会员也具有保护作用,呈现正向“溢出效应”[10,23]。总体而言,工会组织的福利承诺和底线权益保障依然可能是影响农民工就业质量提升的重要途径。

基于上述分析,工会参与的工资效应、劳动供给效应、岗位稳定效应以及福利效应将对农民工的综合性就业质量产生深远影响。本文后续实证部分将通过检验工会会员身份对农民工就业质量指数及其各维度的影响,以发现工会组织对农民工劳动力市场结果的作用。

二、实证研究设计

(一)实证模型

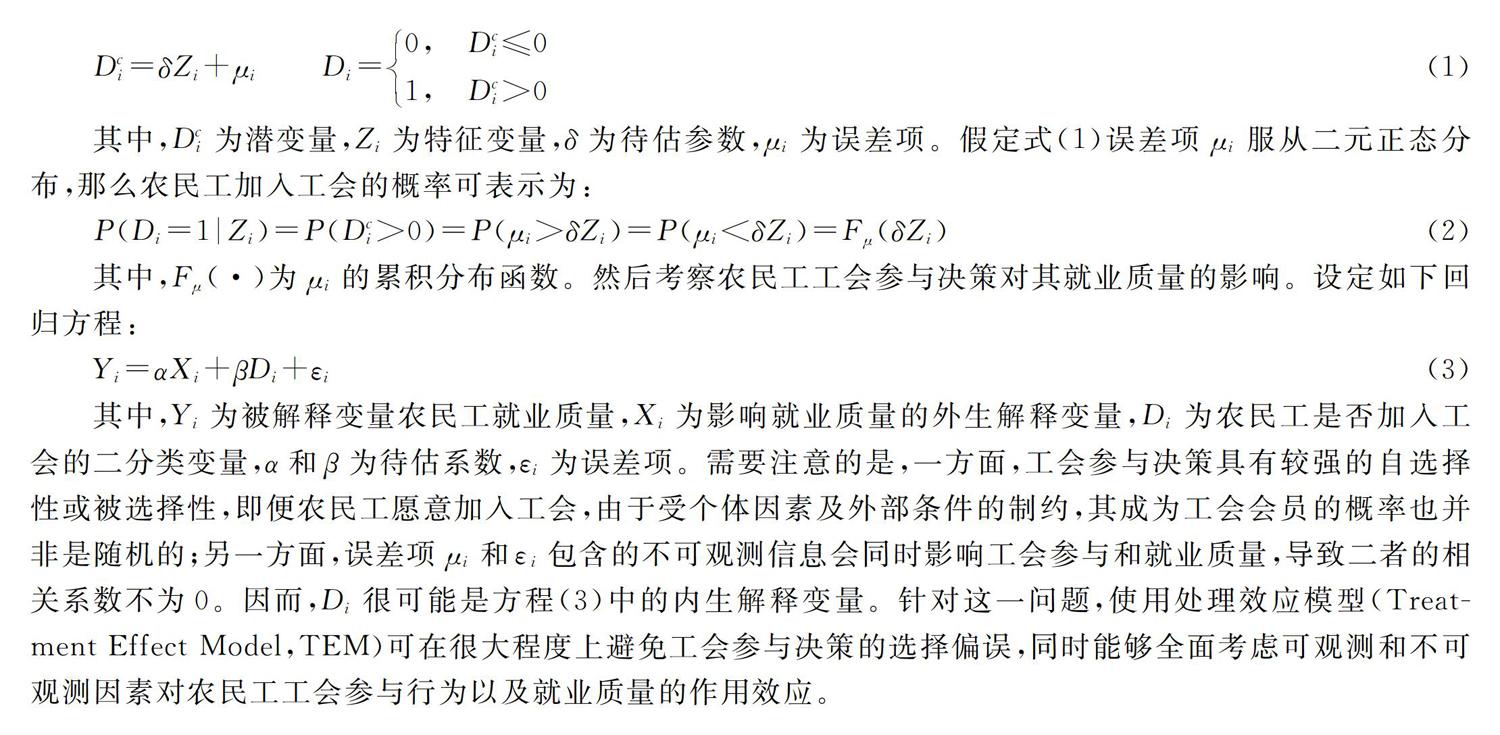

首先考虑农民工的工会参与决策,农民工是否选择加入工会受到多种因素制约,但观测的结果即为加入(Di=1)和未加入(Di=0),农民工的决策依据来自于对上述两种选择的预期收益差值(Dci)的判断。但不同选择的预期收益的主观性使收益差值较难被观测到,此时需借助潜变量模型分析农民工的工会参与行为:

Dci=δZi+μiDi=0,Dci≤01,Dci>0

(1)

其中,Dci为潜变量,Zi为特征变量,δ为待估参数,μi为误差项。假定式(1)误差项μi服从二元正态分布,那么农民工加入工会的概率可表示为:

P(Di=1|Zi)=P(Dci>0)=P(μi>δZi)=P(μi<δZi)=Fμ(δZi)

(2)

其中,Fμ(·)为μi的累积分布函数。然后考察农民工工会参与决策对其就业质量的影响。设定如下回归方程:

Yi=αXi+βDi+εi

(3)

其中,Yi为被解释变量农民工就业质量,Xi为影响就业质量的外生解释变量,Di为农民工是否加入工会的二分类变量,α和β为待估系数,εi为误差项。需要注意的是,一方面,工会参与决策具有较强的自选择性或被选择性,即便农民工愿意加入工会,由于受个体因素及外部条件的制约,其成为工会会员的概率也并非是随机的;另一方面,误差项μi和εi包含的不可观测信息会同时影响工会参与和就业质量,导致二者的相关系数不为0。因而,Di很可能是方程(3)中的内生解释变量。针对这一问题,使用处理效应模型(Treatment Effect Model,TEM)可在很大程度上避免工会参与决策的选择偏误,同时能够全面考虑可观测和不可观测因素对农民工工会参与行为以及就业质量的作用效应。

(二)计量方法

处理效应模型分为两阶段,第一阶段为选择方程即工会参与方程(1),第二阶段为结果方程即就业质量方程(3),式(1)的Zi和式(3)的Xi可以有变量相重合,但Zi中至少需有一个变量例如Z1i不在Xi中,以确保模型是可被识别的。假定Cov(Z1i,εi)=0,即虽然Z1i影响工会参与选择Di,但不直接影响就业质量Yi,故Z1i充当了Di的工具变量。ρμε为选择方程误差项(μi)和就业质量方程误差项(εi)的相关系数,若ρμε≠0且具有統计显著性,则意味着可能存在由不可观测的因素所导致的模型估计偏误,此时应采用处理效应模型进行相应估计。

处理效应模型的估计值反映了工会会员身份对农民工就业质量的平均处理效应,然而,实证过程不仅应关心工会参与对就业质量期望的影响,还需关注其对就业质量分布的影响,这可借助分位数处理效应模型(Quantile Treatment Effect,QTE)进行估计。本文使用基于倾向得分权重的半参数无条件分位数处理效应(UQTE)方法[24],检验工会参与决策影响农民工就业质量的分布异质性。由于Di存在内生性嫌疑,分位数估计也需要利用工具变量识别因果效应,这里使用含内生处理变量的UQTE估计方法。

(三)变量选取

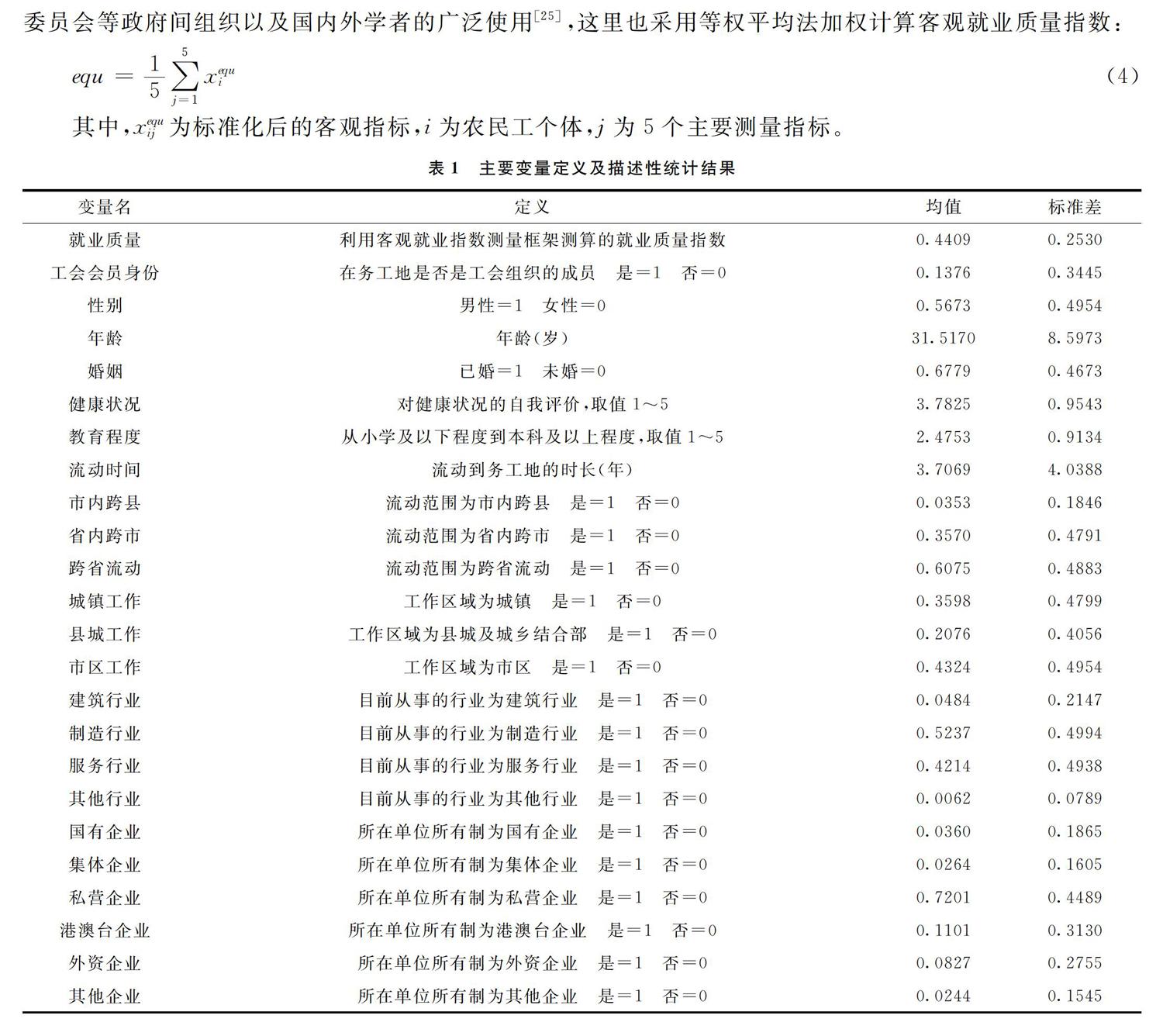

表1给出了主要变量的定义及描述性统计结果。核心解释变量为农民工工会会员身份,该变量在问卷中表述为“你在务工地是否是工会组织的成员”,选项包括“是=1,不是=0”。

被解释变量为农民工就业质量,沿用客观就业指数测量框架[19],主要从工资收入、劳动供给、岗位稳定性、福利待遇等维度明确就业质量的操作化指标。工资收入采用通用指标即“月工资收入”;如果高工资水平依赖超负荷劳动实现,则不能反映农民工就业质量的改善,因而劳动供给强度也是需考虑的测量因素之一,采用“周工作小时数”来表示;岗位稳定性主要通过劳动合同属性体现,其具体指标为“是否签订固定或长期劳动合同”;福利待遇以“是否拥有城镇养老保险和医疗保险”作为测量指标。首先对各指标进行标准化处理,其中工资收入、岗位稳定性和福利待遇为正向指标,而劳动供给更多反映为负向指标

尽管劳动供给对就业质量的影响可能是非线性的,但由于目前农民工的劳动供给强度整体偏高,涉及农民工就业的政策导向主要在于尽可能缓解这一群体的超时劳动现象并增加其劳动供给效率(单位时间收益率),因此就农民工这一群体而言,其更多体现为就业质量的负向指标。,超负荷劳动会弱化农民工的就业幸福感,对此通过“1-标准化后的周工作小时数”以获取劳动时间的反向指标。然后确定各指标权重,由于就业质量的各构成指标对个体就业水平的改善均比较重要,等权平均成为确定权重的普遍思路,这种方法具有简单性和可解释性的优点,并且避免了对构成指标的相对重要性进行主观评估,受到欧盟委员会等政府间组织以及国内外学者的广泛使用[25],这里也采用等权平均法加权计算客观就业质量指数:

其中,xequij为标准化后的客观指标,i为农民工个体,j为5个主要测量指标。

工具变量。处理效应估计需借助工具变量才能实现,合适的工具变量必须与工会决策有关,但并不直接影响就业质量。企业工会的建立不仅是雇佣双方谈判博弈的结果,也将受周边企业工会组织以及所在地方和行业工会压力的影响[11,14]。农民工的工会参与行为很有可能与特定地区乃至行业的工会组织发展状况紧密相连。《中华全国总工会关于新形势下加强基层工会建设的意见》指出,要着力抓好非公有制单位工会建设和农民工入会工作。而这一政策能否真正落地的关键就在于地区层面的政策执行效果——工会发展状况如何,同时地区层面的工会发展将影响所在地区各类企业的工会组织发展策略[26],这显然会影响农民工个体的入会概率。此外,地区工会组织发展状况作为政策执行的外生冲击变量,与个体劳动力市场表现没有直接因果关系。基于上述思路,从地区层面的工会发展状况出发,构造工会组织密度和农民工会员占比两个工具变量。工会组织密度

调查样本覆盖了7个省级行政单位,6种所有制类型企业,故该变量有42个值。其中,对于其他所有制企业使用地区层面总体的工会组织密度值。主要是所在地区各类所有制单位的工会组织数与注册企业数量的比值,反映了特定地区及类型的企业中的工会发展力量。农民工会员占比主要指各地区农民工会员占工会会员总人数的比例,该变量反映了特定地区推进农民工加入工会组织的政策努力程度。这两个变量都将在一定程度上决定农民工的工会参与概率,但并不直接影响其个体化的就业质量。

控制变量。该类变量选取主要依据相应经济理论、已有文献以及数据可得性。首先考虑可能影响农民工工会参与和就业质量的个体特征变量,主要包括性别、年龄、婚姻、健康状况、教育程度;其次控制了农民工的流动特征对其工会参与以及就业质量可能存在的影响,具体包括流动时间、流动范围;最后重点控制了农民工所在企业的特征变量,包括工作区域、行业属性

调查问卷中涉及的行业多达20种,在样本处理时根据行业相似性将这些行业归类为为建筑行业、制造行业、服务行业和其他行业四种。、单位所有制;此外也将农民工所在城市的虚拟变量纳入模型,以控制城市特征变量在相关方程中的影响。

表2初步描述了工会会员与非工会会员农民工在就业质量指数及各维度指标均值上的差异。可以发现,加入工会组织的农民工其客观就业质量指数的均值为0.6116,明显高于未加入工会组织的农民工。具体维度方面,加入工会组织的农民工其月工资收入略高于非工会会员农民工,签订固定劳动合同以及参与城镇养老保险和医疗保险的比例也明显较高,而工会会员农民工的平均周工作小时数要比非会员农民工低近2小时,说明加入工会组织的农民工其劳动供给强度相对较小。当然,对农民工工会会员身份和就业质量之间关系的认知还需在控制特征变量后,借助严谨的计量手段进行检验方能证实。

(四)数据来源

样本数据主要来自国家卫生健康委2014年流动人口社会融合与心理健康专题调查

一般而言,企业层面调查数据用于实证分析劳动者的工会参与效应具有明显优势,但就农民工这一特殊的研究群体而言,其多数集中在正规就业部门的底层或者非正规就业部门中,使用企业层面数据可能并不能很好地代表农民工群体的就业特征,基于个体层面数据的实证分析反而可能具有更高的契合度。,该次调查在北京、青岛、厦门、嘉兴、深圳、中山、郑州、成都八个城市实施,借助PPS抽样选取城市(社区)内样本,最终样本量达到16000个左右,样本数据的代表性较强。首先,在数据库中筛选出属于务工经商和随同流动两种流动类型的、目前有工作的样本,进一步结合户籍类型筛选出属乡城流动的农民工样本。其次,对农民工加入工会组织的潜在条件进行梳理,《中华人民共和国工会法》明确规定,企事业单位及机关有会员25人以上的应建立基层工会委员会,未达到此规模的可以单独或者联合建会。但现实情况下农民工群体中的土地承包者、个体工商户以及无单位者很难加入对应的工会组织,本文未将这部分农民工样本纳入研究范畴

事实上,土地承包者、个体工商户以及无单位者主要从事自营劳动,因此在样本清理时结合农民工目前的就业身份(雇主、雇员、自营劳动者)检验核对了处理后的研究样本。此外,由于雇主就业质量的决定机制明显有别于雇员,也剔除了极少量的雇主样本。。最后,通过剔除遗漏重要信息变量的样本,共获得6539个有效分析样本。此外,本文用于构造工具变量的工会组织密度数据来自《中国工会统计年鉴2013》中的“各地区按登记注册类型分基层工会组织覆盖的单位数”和《中国经济普查年鉴综合卷2013》中的“按地区登记注册类型分组的法人单位数”,农民工会员占比数据来自《中国工会统计年鉴2013》中的“各地区工会会员人数及构成情况”。

三、计量结果分析

(一)工会会员身份对农民工综合就业质量影响的处理效应估计结果

通过对式(3)进行2SLS回归发现,CraggDonald Wald F统计量为126.655

在只有一个内生解释变量的情况下,F统计量应与最小特征统计量相等,但由于这里使用了稳健标准误,故两个统计量有一定差别。,明显超出10%显著水平临界值(10% maximal IV size:19.93;15% maximal IV size:11.59),过度识别χ2检验P值为0.9891,说明本文选择的工具变量不存在弱工具变量问题和过度识别问题。在工具变量有效性检验得以通过的前提下,进一步对方程实施基于最大似然法的处理效应估计(TEM),似然比检验显著拒绝原假设ρμε=0。表3列出了工會会员身份影响农民工就业质量的OLS和TEM估计结果。从就业质量方程可以看出,工会会员身份变量的估计系数为0.4447,且在1%统计水平上显著,说明在保持个体特征、流动特征及工作特征等相同的条件下,工会会员农民工的就业质量要明显优于非工会会员农民工。这意味着工会组织在农民工城市就业过程中仍扮演着重要角色,工会会员身份对农民工综合性的劳动力市场结果,即就业质量的提升具有显著的积极效应。对比OLS估计结果,处理效应模型中工会会员虚拟变量的估计系数绝对值更大,说明样本选择导致的内生性可能使OLS模型低估了工会会员身份对农民工就业质量的促增效应。

(二)稳健性对比检验

使用倾向得分匹配法(PSM)对上述结果进行稳健性检验,其基本思路是在评估工会会员身份对农民工就业质量的影响时,通过找到与农民工工会会员样本(处理组)在各方面特征都极为相似的非工会会员样本(控制组),从而降低样本选择偏误。表4分别利用近邻匹配法(K=1和K=4)和马氏匹配法将处理组和控制组加以配对,并估计了两组个体之间的平均差距,可以发现,在3种匹配估计结果中工会会员身份对农民工就业质量的平均干预效应(ATT)均显著为正,这与处理效应模型的估计结果基本一致。同时,通过绘制匹配前后主要变量标准化偏差图(参见图1,以K=4近邻匹配为例)可以发现,大多数变量的标准化偏差在匹配后明显缩小,表明倾向得分匹配的效果是比较理想的。此外,考虑到倾向得分匹配在第一阶段估计得分时具有较强的主观色彩,进一步使用Abadie等[27]的偏差校正匹配估计,该方法通过在处理组或控制组内部进行二次匹配,可得到异方差条件下的稳健标准误。由表4第5列结果可看出,经过偏差校正匹配后,工会会员身份影响农民工就业质量的强度虽有所下降,但依旧呈现显著的正向作用。

需要指出的是,K近邻匹配、马氏匹配等方法在解决处理组和控制组协变量的均衡问题上存在一定缺陷,而且在匹配过程中可能导致部分样本缺失,进一步使用Hainmueller[28]提出的熵均衡匹配法来解决这一问题。该方法通过设置一组平衡性和规范性约束条件,保证处理组和控制组在特定矩条件下实现样本精确匹配,并计算出与约束条件匹配的最优权重,可在最大程度上消除样本的内生偏误。这里主要对处理组和控制组样本的一阶矩(均值)和二阶矩(方差)进行调整。由表4第6列的估计结果可看出,熵均衡匹配结果与上述几种匹配方法的估计结果比较接近,进一步证实本文的实证结果是较为稳健的。

一种观点认为,工会组织在不同所有制企业中的作用机制可能不同,体制内企业因其延续了计划经济下的某些特征,会更注重维护工人的劳动权益以及福利待遇,而体制外企业利润主导的经营理念,导致即便在企业内部设置了工会组织,其实际运转也是一种“稻草人”机制[10],即工会组织虽不开展集体议价或合同协商,但只要其存在并象征性开展一些慰问活动,便可以对农民工产生安抚效用,而并不能真正提升农民工的就业质量。同时私营企业也是农民工城市就业的主要所有制单位,其样本估计结果具有较强的代表性。基于此,本文仅保留私营企业样本再次进行处理效应估计(分别使用两步法和最大似然法),表5结果显示,工会会员身份对私营企业农民工就业质量的影响效应同样显著为正,而且其影响程度还略高于全部样本估计时的结果,这说明包括私营企业在内的中国基层工会组织依然能够积极影响农民工的城市劳动力市场结果。此外,通过剔除农民工就业质量最好和最差的1%异常样本点后进行估计发现,加入工会组织对农民工就业质量依然具有显著的促增效应。

(三)工会会员身份对农民工各维度就业质量影响的估计结果

本小节从工资收入、劳动供给、岗位稳定、福利待遇四个维度分别检验工会会员身份对农民工就业质量的影响。首先检验农民工工会参与决策对月工资收入的作用效应,表6第(1)列的结果显示,似然比检验结果显著拒绝ρμε=0的原假设,说明应选用处理效应模型进行估计,相应结果也证实工会会员身份对农民工工资水平具有明显的促增效应,这与李龙等[17]的研究结论基本一致,企业工会组织的集体协商效应和培训促进效应等有助于提高农民工的小时工资率,从而促进其整体工资收入的增加。劳动时间是农民工劳动供给的重要指标,通过处理效应的似然比检验以及2SLS的内生性检验发现,工会参与在劳动时间方程中并不存在明显的内生性,可使用OLS模型直接估计其影响效应。回归结果如表6第(2)列显示,工会会员身份减少了农民工的周工作小时数,但这种影响并不显著。说明加入工会组织并不能直接降低农民工的劳动强度。这种现象的背后存在较为复杂的原因,农民工的超时劳动现象一直较为严重,城市务工中的求职瓶颈以及生存发展需求,使农民工不得不以超时工作换取其他劳动待遇的增加[29]。即便是加入工会组织,可能也很难改变劳动力市场中长期均衡的劳动供给行为,这也在一定程度上反映出工会组织需要更为有效的手段才能干预农民工的超时劳动行为。劳动合同反映了农民工的岗位稳定程度,通过检验工会参与对农民工签订长期固定劳动合同的影响来反映岗位稳定性这一就业质量维度的估计结果。表6第(3)列结果显示,Wald检验P值显著拒绝工会参与变量外生性的原假设,应使用IV Probit模型进行估计,可以看出加入工会组织显著提高了农民工签订长期固定劳动合同的概率。这一结果也反映出加入工会组织所带来的劳动合同保护效应有助于实现劳资关系向工会组织与雇佣方之间转化,通过工会组织介入可以较好地解决农民工劳动合约不规范的问题,提高这一群体的岗位稳定性,进而推动其就业质量的提升。社会保险是农民工城市务工福利待遇的主要诉求,表6第(4)(5)列汇报了工会会员身份对农民工参与城市养老保险和医疗保险的影响效应,两个方程的Wald检验P值显著拒绝工会参与变量外生性的原假设,同样使用IV Probit模型进行估计,结果显示加入工会组织对农民工参与城市养老保险和医疗保险具有显著的促进作用。养老保险和医疗保险构筑了农民工城市务工过程中除收入外的最为重要的就业安全网,工会组织在农民工社会保险参与上的引导保障作用,有助于提高这一群体的整体就业质量。

(四)工会会员身份对农民工不同就业质量分位点的异质效应分析

进一步借助分位数处理效应模型,实证检验工会会员身份对农民工就业质量影响的分布异质性。Frolich等提出的分位数处理效应模型要求工具变量唯一且为二值变量,考虑到农民工会员占比对个体工会参与具有更强的解释力,本部分选择农民工會员占比作为分位数处理效应模型的工具变量

笔者也使用同样方法以工会组织密度虚拟变量作为工具变量进行了分位数处理效应估计,其结果与表7结果基本吻合,感兴趣者可向笔者联系索取。,同时以50%为界定标准,将农民工会员占比变量转化为虚拟二值变量(高占比=1;低占比=0)。表7的估计结果显示,工会会员身份对农民工就业质量不同分位点的影响存在一定差异,在10%、25%、50%和75%分位点上,工会参与对农民工就业质量的促增效应均非常显著,但是伴随着分位点上升其影响程度渐趋式微,到90%分位点后工会会员的估计系数虽为正但并不显著。这说明加入工会组织对低就业质量水平农民工的积极效应更为强烈,而对高就业质量水平农民工则并未表现出明显优势。出现这种现象的可能原因在于,工会在争取“底线型”利益和“增长型”利益上的组织效能并不一致[30]。对处在低就业质量水平阶段的农民工而言,其追求的更多是工资上涨、生活救助等建立在“绝对剥夺感”基础上的“底线型”利益诉求,这类利益由于存在比较清晰的法律界定或内部规定,工会进行集体谈判的组织效能较高,工会组织介入就业维权的作用比较明显。而对处在高就业质量水平阶段的农民工而言,其更关注建立在“相对剥夺感”基础上的“增长型”利益,这类利益诉求一方面源自企业获利与劳动者工资福利待遇无法同步上升而给农民工带来的不满情绪,也来自与其他企业待遇对比产生的剥夺感。由于“增长型”利益诉求偏于感性,加之我国工会组织在企业内部的角色定位不清,劳动争议权界定不规范,致使工会在维护农民工“增长型”利益上存在效能缺失,无法显著提升这类农民工群体的就业质量。

四、主要结论与政策含义

本文在文献回顾和理论分析的基础上,较为系统地考察了工会参与对农民工劳动力市场结果的影响,试图分析工会会员身份是否有助于提升农民工的就业质量。借助2014年流动人口专题调查数据,使用处理效应模型、工具变量回归、匹配估计等方法对上述议题进行了计量检验。结果显示,加入工会组织显著促进了农民工综合就业质量的提升。具体来看,工会会员身份有助于增加农民工的工资收入,提高其签订长期固定劳动合同的概率,同时对其参与城市养老保险和医疗保险具有正向影响;但加入工会组织可能并不能直接减少农民工的劳动时间并降低其劳动供给强度。此外,工会参与对农民工不同就业质量分位点的影响效应存在一定的分布异质性,集中表现为加入工会组织对低就业质量水平农民工的积极效应更为强烈,而对高就业质量水平的农民工则并未表现出明显优势。总而言之,中国的基层工会组织在维护农民工这一弱势群体的就业权益上仍然扮演着相当重要的角色。

基于上述研究结论,本文认为推动农民工入会参会的政策设计不仅应关注工会会员规模的增加,还应着眼于基层工会组织内在效能的提升,使其真正服务于农民工城市就业。其一,考虑到农民工的就业环境及就业特征,代表其利益的基层工会组织尚处于弱势地位,政府层面仍应完善对企业工会的间接政策性指导,尤其是要明晰政府组织、用人单位和基层工会在集体谈判、纠纷化解等方面的责权,通过政府引导、企业支持、工会带动的三方协作机制实现农民工就业福利的增进,而非是农民工倒逼企业进行劳动关系变革。其二,企业层面应注重针对农民工群体的基层工会组织的内部建设和行业发展。在企业内部尝试推进工会直选,扩大企业内民主协商议题范围,在企业外部鼓励发展行业性、区域性农民工工会组织,以此提高企业工会和农民工在劳动谈判中的积极性。其三,工会层面要做好针对农民工内部的调查研究,结合这一群体在生活保障、职业发展、劳资福利等方面可能存在的差异化诉求,灵活分类完善相应的劳动关系协调机制,并根据其需求变化适时采取针对性策略。当然,受制于问卷信息,本文尚无法深入分析工会会员身份影响农民工就业质量的内在传导机理,有待在掌握相应的跟踪调查数据后开展进一步研究。

参考文献:

[1] Zhao Minghua, Nichols T. Management control of labour in stateowned enterprises: Cases from the textile industry[J]. The China Journal, 1996, 36: 1-21.

[2] Chen Feng. Between the state and labour: The conflict of Chinese trade unions double identity in market reform[J]. The China Quarterly, 2003(176): 1006-1028.

[3] Taylor B, Li Qi. Is the ACFTU a union and does it matter?[J]. Journal of Industrial Relations, 2007, 49(5): 701-715.

[4] 鲁道夫·特劳普-梅茨. 劳动关系比较研究: 中国—韩国—德国/欧洲[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011.

[5] 皮埃尔·卡赫克, 安德烈·齐尔贝尔博格. 劳动经济学[M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2007.

[6] Eren O. Measuring the unionnonunion wage gap using propensity score matching[J]. Industrial Relations, 2007, 46(4): 766-780.

[7] Clegg D, Wijnbergen C V. Welfare institutions and the mobilization of consent: Union responses to labour market activation policies in France and the Netherlands[J]. European Journal of Industrial Relations, 2011, 17(4): 333-348.

[8] 刘泰洪. 劳资冲突与工会转型[J]. 天津社会科学, 2011(2): 85-89.

[9] Metcalf D, Li Jianwei. Chinese unions: An alice in wonderland dream world[J]. Advances in Industrial and Labor Relations, 2006, 15: 213-268.

[10]孫中伟, 贺霞旭. 工会建设与外来工劳动权益保护——兼论一种“稻草人机制”[J]. 管理世界, 2012(12): 46-60.

[11]魏下海, 董志強, 黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额?——理论分析与来自中国民营企业的经验证据[J]. 经济研究, 2013(8): 16-28.

[12]靳卫东, 崔亚东. 中国工会的职能转变: 从企业利益协同到职工权益维护[J]. 经济学动态, 2019(2): 65-79.

[13]詹宇波, 张军, 徐伟. 集体议价是否改善了工资水平: 来自中国制造业企业的证据[J]. 世界经济, 2012(2): 63-83.

[14]姚洋, 钟宁桦. 工会是否提高了工人的福利?——来自12个城市的证据[J]. 世界经济文汇, 2008(5): 5-29.

[15]Yao Yang, Zhong Ninghua. Unions and workers welfare in Chinese firms[J]. Journal of Labor Economics, 2013, 31(3): 633-667.

[16]张宏宇, 周燕华, 张建君. 如何缓解农民工的疲惫感: 对工会和SA8000认证作用的考量[J]. 管理世界, 2014(2): 32-43.

[17]李龙, 宋月萍. 工会参与对农民工工资率的影响——基于倾向值方法的检验[J]. 中国农村经济, 2017(3): 4-19.

[18]卢建锋, 张艳. 农民工工会的外部人控制[J]. 中国农村经济, 2011(11): 74-81.

[19]Leschke J, Watt A. Challenges in constructing a multidimensional European job quality index[J]. Social Indicators Research, 2014, 118: 1-31.

[20]Zhang Yuan, Chen Jianqi, Wong P. Effect of trade unions on industrial labor income in China[J]. Asian Politics & Policy, 2011, 3(1): 95-114.

[21]朱玲. 农村迁移工人的劳动时间和职业健康[J]. 中国社会科学, 2009(1): 133-149.

[22]程虹, 王越. 工会维权与员工的消极性权利——基于中国企业—劳动力匹配调查数据的实证检验[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2018(4): 78-91.

[23]王鸣, 李永杰. 中国工会是否改善员工工资福利?——来自2013年广东佛山南海企业—员工匹配数据的证据[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2014(6): 113-120.

[24]Frlich M, Melly B. Unconditional quantile treatment effects under endogeneity[J]. Journal of Business & Economic Statistics, 2013, 31(3): 346-357.

[25]明娟, 曾湘泉. 工作转换与受雇农民工就业质量: 影响效应及传导机制[J]. 经济学动态, 2015(12): 22-33.

[26]王琦, 常欣扬, 任栋. 区域政策与新生代农民工工会维权实效——兼论教育、企业规模和社会服务对工会参与满意度的影响[J]. 上海财经大学学报, 2017(1): 24-36.

[27]Abadie A, Imbens G W. Biascorrected matching estimators for average treatment effects[J]. Journal of Business &Economic Statistics, 2011, 29(1): 1-11.

[28]Hainmueller J. Entropy balancing for causal effects: A multivariate reweighting method to produce balanced samples in observational studies[J]. Political Analysis, 2012, 20: 25-46.

[29]王静, 王欣. 进城农民工超时工作的成因与特征研究[J]. 统计研究, 2013(10): 111-112.

[30]蔡禾. 从“底线型”利益到“增长型”利益——农民工利益诉求的转变与劳资关系秩序[J]. 开放时代, 2010(9): 37-45.

[本刊相关文献链接]

[1] 张原.农民工就业能力能否促进就业质量?——基于代际和城乡比较的实证研究[J].当代经济科学,2020(2):16-31.

[2] 王雅丽,张锦华,吴方卫.最低工资提升对农民工收入影响的再考察——基于全国流动人口动态监测数据的分析[J].当代经济科学,2019(4):38-47.

[3] 芮正云.释放创业激情:城市社会网络嵌入对农民工留城创业幸福感的影响[J].当代经济科学,2017(6):25-32.

[4] 杜海峰,顾东东,杜巍.农民工市民化成本测算模型的改进及应用[J].当代经济科学,2015(2):1-10.

[5] 张若恬,周敏.我国农民工法律援助制度:意蕴、困境与优化路径——基于西安市区农民工生存状况的调查研究[J].当代经济科学,2013(6):86-91.

[6] 悦中山,李树茁,费尔德曼.农民工社会融合的概念建构与实证分析[J].当代经济科学,2012(1):1-11.

责任编辑、校对: 郑雅妮

Does the Membership of the Trade Union Improve the Migrant Workers Employment Quality?

—Empirical Evidence from Floating Population Survey

DENG Rui

(School of Economics/Institutional Economics Research Center, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: In the context of growing membership of Chinese migrant workers union, the practical effect of unions on the results of migrant workers urban labor market has been questioned by academics. Based on the literature review and theoretical analysis, this paper tests whether joining unions can help to improve the employment quality of migrant workers by treatment effect, tool variable regression and matching estimation. The results show that joining unions has promoted the improvement of migrant workers employment quality. Specifically, union membership contributes to increasing the wage income of migrant workers, increasing the probability of signing longterm fixed labor contracts, and has a positive effect on their participation in urban endowment insurance and medical insurance, but union participation may not directly reduce the intensity of its labor supply. In addition, the positive effects of joining trade union organizations on migrant workers with low employment quality are more intense, while migrant workers who are at high employment quality level did not show a clear advantage.

Keywords: Migrant workers; Union; Employment quality; Labour relations; Treatment effect model; Matching estimation

收稿日期:2019-11-06

基金項目:

重庆市社会科学规划青年项目“可持续生计框架下重庆返乡农民工生计决策驱动机制及分类优化研究”(2019QNJJ11);

2020年度重庆市教委人文社会科学研究一般项目“生计资本约束下返乡农民工就近就业质量提升路径及政策协同研究”;

第65批中国博士后科学基金面上资助项目(2019M653331);

重庆市2019年度博士后科学基金特别资助项目;西南政法大学阐释党的十九届四中全会精神理论研究专项课题。

作者简介:邓睿,男,西南政法大学经济学院、制度经济学研究中心讲师,经济学博士,研究方向:农村经济学与制度经济学,电子邮箱:dengr2013@126.com。