生产性服务业发展、城市规模与制造业效率

王文 牛泽东 孙早

摘要:在新一轮科技革命和产业变革背景下,产业创新和竞争模式发生了根本变化,生产性服务业对制造业发展的重要作用被提升到了前所未有的高度。本文从质量(效率)和数量(集聚)两方面分析生产性服务业发展对制造业效率的影响,重点考察城市规模对这种影响的调节效应。基于2012—2016年中国地级及以上城市面板数据,采用非线性面板平滑转换回归(PSTR)模型的估计结果显示,虽然在整体上,生产性服务业效率的提升与集聚程度的增加对制造业效率均具有积极作用,但是这种作用的大小取决于所在城市的规模,即城市需达到一定的门槛规模才能促使生产性服务业和制造业形成更加有效的产业关联,目前多数城市都未同时达到引发生产性服务业质量和数量发展对制造业全要素生产率(TFP)产生显著积极效应的门槛值。

关键词:生产性服务业;效率;集聚;城市规模;制造业;全要素生产率

文献标识码:A

文章编号:1002-2848-2020(03)-0015-13

一、问题提出

近年來,随着全球价值链分工体系的深化和新的国际产业分工格局的形成,世界经济呈现出从制造型经济向服务型经济转变的新趋势,服务业在全球经济中的重要性日益凸显。特别地,由于研发设计、品牌售后等生产性服务环节的附加值越来越高,而加工制造环节的附加值越来越低,因此传统意义上的制造业企业,无不通过发展生产性服务来全面改善生产率和提升国际竞争力①。虽然中国生产性服务业发展相对滞后,但是伴随着经济进入新常态,在劳动力成本优势减弱和西方制造业加快回流的双重压力下,生产性服务业作为知识和技术密集型的高附加值产业,不仅能够助推制造业向价值链高端攀升,而且有利于培育新的经济增长点,被许多经济学家认为是促进中国产业结构转型升级的重要抓手[2-3]。在政策层面,2014年中央政府出台了《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,表明生产性服务业发展已经上升为国家战略,十九大报告也明确强调要“加快发展现代服务业,瞄准国际标准提高水平。促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群。”意味着生产性服务业发展对推动制造业国际竞争力提升的重要性被提升到新的高度。在这个意义上,深入研究新形势下生产性服务业发展对制造业竞争力的影响具有重要的理论意义和现实价值。

现有文献从多种角度考察了生产性服务业发展对制造业效率的重要作用,形成了丰富的研究成果。Markusen等[4-8]强调生产性服务业发展会促进制造业服务外包和专业化分工,进而提升制造业的生产效率。江静等[9-10]分析指出,作为高级生产要素投入的生产性服务业,其所内含的较高的技术水平以及对资本、劳动等要素较强的集聚能力,可以显著提升制造业生产率。Eswaran等[11-12]研究发现生产性服务业发展主要通过降低交易成本促进制造业效率提升。刘斌等[13-14]则从价值链视角阐释了生产性服务业在带动制造业向全球价值链中高端跃升过程中的决定性作用。宣烨等[15-16]研究指出生产服务业的空间集聚将会提升制造业企业全要素生产率和促进制造业升级。虽然这些研究都肯定了生产性服务业对制造业发展的积极作用,但是还有少数研究得出了不同的结论。魏锋等[17]利用中国地区面板数据研究发现并没有证据表明生产性服务业集聚对制造业发展存在正效应。于斌斌[18]以中国地级市为样本所做的研究也表明,生产性服务业集聚对制造业生产率提升存在一定的阻碍作用。

上述研究出现不同的观点在某种程度上意味着对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的考察可能忽略了一些重要变量。除行业异质性的影响外,本文认为更值得注意的一个方面是城市发展水平的作用。随着城市化进程的快速推进,近期有一些研究关注到了生产性服务业与城市发展之间的紧密联系。闫小培等[19]通过详细考察全国生产性服务业的空间布局,发现中心城市往往会聚集更多的生产性服务业。Au等[20-21]的研究指出,服务业占比越高的城市,最优城市规模也较高。柯善咨等[22]强调城市需达到一定的门槛规模才能从生产性服务业与制造业之间的关联效应中获益。陈建军等[23]的实证研究则显示,大城市需要首先关注生产性服务业的发展才能推动制造业转型升级,而中小城市则应着力于提升制造业发展水平,以此吸引生产性服务业集聚。总体来看,这些研究均表明,生产服务业发展与城市规模之间存在密切的正相关关系,但这些研究并未详细考察不同的城市规模对生产性服务业与制造业效率之间关系可能造成的影响。

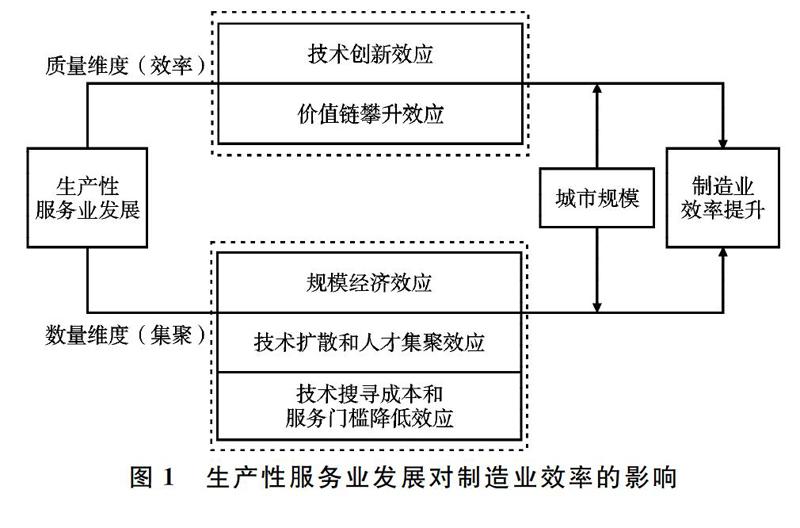

基于上述考虑,本文首先从生产性服务业发展的质量(效率)和数量(集聚)两个维度对生产性服务业影响制造业效率的机理进行分析,接着讨论城市规模对这种影响的调节效应,得出基本命题,然后采用2012—2016年中国地级及以上城市面板数据对命题进行检验。本文的主要发现是,在整体层面,生产性服务业效率的提升与集聚程度的扩大对制造业效率均具有积极影响,但是这种影响表现出明显的地区异质性,与所在城市规模高度相关。引发生产性服务业效率和集聚对制造业TFP产生显著积极效应的城市规模门槛值分别为市辖区87.3万人和187.4万人,目前大部分地级城市的规模都未同时达到这两个门槛。本文的研究不仅有助于人们深入理解生产性服务业与制造业发展之间的关系,同时也可为依托生产性服务业发展推动制造业升级和城市化进程的相关政策制定提供有益参考。

二、理论分析与基本命题

与传统服务业不同,生产性服务业是伴随着技术进步和分工深化逐渐从制造业内部分离出来的行业,以金融服务、信息服务、研发及科技服务等为主导产业,具有知识、技术、信息、人才密集的显著特征,是制造业的高级中间投入要素[10]。在Bosworth等[24]看来,生产服务业是在现代信息技术浪潮中获益最多的行业,是新知识的创造者、承载者和扩散者,在促进制造业升级和提升制造业竞争力等方面扮演着粘合剂和推动力的重要角色。一般来讲,生产性服务业发展包括质量和数量两个维度,质量维度主要是指生产性服务业效率的提升,数量维度则在很大程度上意味着生产性服务业在特定空间的集聚。本节首先讨论生产性服务业质量和数量两个维度的发展对制造业效率的影响机理,接着进一步分析城市规模对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的调节效应,得到有待检验的基本命题(见图1)。

在质量维度,生产性服务业发展对制造业效率的影响机理主要体现在促进技术创新、助推价值链攀升等方面。首先,生产性服务业作为知识资本和人力资本的重要载体,将引导两种资本进入制造业的生产过程,充当制造业协同创新者的角色[25]。也就是说,生产性服务业本身的技术创新将会渗透到制造业中去,通过提高制造业对其他生产要素的利用率改善制造业效率。其次,在价值链的各个环节,高质量的生产性服务业都可以提升制造业附加值,在上游可以为制造业企业完善研发创新体系,在中游可以通过规模经济和范围经济等促进制造业企业核心竞争力提升,在下游可以通过品牌、物流和售后等差异化战略促使制造业企业由传统制造环节向价值链高端攀升。刘斌等[13]运用中国工业企业数据和海关进出口企业数据等合并数据,研究指出生产性服务业效率的提升不仅能提高制造业参与全球价值链的程度,而且还会显著提升制造业企业在全球价值链中的分工地位。

在数量维度,生产性服务业发展对制造业效率的影响机理主要体现在形成规模经济、推进技术扩散和促进人才集聚、降低新技术搜寻成本和服务门槛等方面。首先,生产性服务业在同一区域的集聚较易形成规模经济,比制造业内部提供生产性服务更有效率,从而降低制造业的单位生产成本,提高制造业竞争力和效率水平。其次,生产性服务业集聚一方面会通过知识外溢效应和集体学习过程,实现知识、信息和技术在区域内的扩散和共享[26],形成“技术池”[27],引导制造业企业采用新技术和新工艺,提升该区域制造业的增长潜力;另一方面还可以吸纳专业化技术人才向该区域集聚,通过“劳动力蓄水池”效应提升制造业企业中相似服务性岗位的劳动力匹配概率和劳动生产率,加快制造业服务化进程[16]。第三,生产性服务业集聚所产生的溢出效应还可以降低制造业企业在购买知识和技术密集服务过程中的随机性和不确定性,降低制造业企业对新的管理和技术服务的搜寻成本。与此同时,生产性服务业在同一区域的集聚会形成持续的同业竞争压力[28],降低服务门槛,促使制造业企业将服务环节甚至部分制造环节进行服务外包,一方面使企业能更加专注于具有比较优势的制造环节,另一方面加速了制造业服务化进程,最终提高制造业生产效率。

值得注意的是,随着国际分工深化和信息、互联网等技术的不断创新,经济发展越来越仰仗于各产业部门之间的融合互动,生产性服务业作为新知识和新技术的主要提供者和传播者,能够全面参与到全球价值链的各个环节,促使货物、技术和信息高效传输,协调统筹跨地区甚至跨国界的生产和服务活动,具有经济增长推进器的战略功能。在这一新的形势下,生产性服务业不再被要求必须面对面与制造业接触才能与其产生联系,即生产服务业与制造业的地理邻近性要求被削弱,生产性服务活动与制造业生产的空间可分性使得生产性服务业的远距离交易成为可能,促使生产性服务业呈现出越来越明显的区域集聚现象[29]。

由于大城市具有市场规模大[30]、人力资本积累高[31]、信息通信网络发达[32]以及制度完善[9]等有利于生产性服务业发展的诸多特点,因此规模较大的城市一方面能聚集更多数量的生产性服务业,另一方面由于集聚所产生的竞争效應使得这些生产性服务业的效率水平也相对较高。理论上,大城市生产性服务业的发展,既因生产性服务效率较高而增强对该地区制造业技术溢出的质量,又因生产性服务的密集分布而加速该地区的制造业服务化进程,与此同时,制造业技术含量的提升和制造业服务化进程两者之间存在相互强化的互动效应,将共同促进制造业效率的提升(见图2)。相应地,在规模较小的城市,由于无法形成有效的市场需求,且高端生产性服务业所必须的人力资本积累不够、信息通信网络和制度等欠完善,导致生产性服务业在质量和数量上发展不足,对制造业效率的提升作用可能不如大城市显著。

在经验研究方面,柯善咨等[22]利用2003—2008年中国地级及以上城市相关数据分析发现产业结构变化对城市效率的影响取决于城市规模。如果要从制造业向生产性服务业的转变中获得收益,城市的门槛规模以市辖区总人口测度大约为43.5万人,低于门槛规模的城市则无法从产业结构转变中获益。这主要是因为小城市往往无法为任何产业的集聚提供有效支撑,且制造业发展普遍较为落后,劳动力只能流向一些无法与制造业产生实际关联的低附加值服务业。与之相对应的是,大城市能够容纳较大规模的各个行业,制造业能够与生产性服务业形成有效关联进而从中间产品的本地市场效应中获益。柯善咨等[22]讨论的是城市规模对产业结构变化与城市效率之间关系的效应,本文着重考察城市规模对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的影响,类似的,我们预期同样可能存在一个城市规模的门槛,当越过该门槛后,生产性服务业发展对制造业效率的促进作用更强。根据以上分析可以得到如下基本命题:

生产性服务业质量维度(效率)和数量维度(集聚)的发展都会对制造业效率的提升产生积极作用,且这种作用与所在城市规模密切相关,当城市发展越过一定的门槛规模后,生产性服务业发展对制造业效率的促进作用将会显著增强。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

本文侧重于考察城市规模对“生产性服务业发展与制造业效率之间关系”的影响。针对前述基本命题,后续实证主要循着两方面展开:首先是基础回归,采用面板数据固定效应(FE)和工具变量两阶段回归(IV2SLS)对生产性服务业发展对制造业效率的效应进行考察,同时引入交互项对城市规模变量的调节作用做初步识别,其意在于为后续进一步以非线性面板平滑转换回归(Panel Smooth Transition Regression,PSTR)模型刻画三者间的非线性关系提供基础。之后则是构造PSTR模型对生产性服务业发展、城市规模与制造业效率之间的非线性关系进行刻画,在详细检验的基础上识别门槛数,进而对三者间的动态变化予以深入分析。

基础回归主要基于如下面板数据模型:

其中,因变量MTFPit为i城市t年的制造业效率;PSDit表示生产服务业发展,包括生产性服务业效率(YLit)和生产性服务业集聚程度(Aggit)两个变量;Nit表示城市规模;X为一组可能影响制造业效率的控制变量集(对于质量和数量两个层面,所包括的控制变量不完全相同)。模型(2)在模型(1)基础上进一步引入了城市规模(lnNit)的二次项与三次项,以及其与生产服务业发展变量的交互项

为大致确定城市规模与估计方程(1)中的核心解释变量系数α1之间的关系,本研究在方程(1)中依次引入lnNit、lnNit的二次项、lnNit的三次项及其与核心解释变量的交互项,结果发现当引入lnNit的三次项时,各估计系数的显著性明显提高(见表2),估计效果得到改善。这说明城市规模与α1之间并不是简单线性关系,而是类似于PSTR模型所呈现的形式。。

在基础回归之后,本文进一步以PSTR模型对基本命题进行检验。PSTR模型是对面板门槛回归(Panel Threshold Regression,PTR)模型的进一步拓展[33],由于允许回归参数逐步、缓慢地变化,能够较好刻画面板数据的截面异质性。包含两机制(Regime)的基本PSTR模型为:

(3)

其中,yit为被解释变量,xit为解释变量。τ0和τ1依次为线性部分和非线性部分的参数向量。μi为截面固定效应,uit为残差项。转换函数G(·)通常采用逻辑函数形式,是关于转换变量sit的值域为[0,1]的有界连续函数。γ为平滑参数。c为转换发生的位置参数,即机制转换发生的临界值。在转换函数G(·)中,m通常取1或2。当m=1时,转换函数称为LSTR1型,关于sit单调递增。G(·)=0和G(·)=1分别对应低机制和高机制。位置参数c代表从低机制向高机制转换的过渡点。当m=2时,转换函数关于sit非单调,且关于(c1+c2)/2对称,称为LSTR2型。对应于G(·)=1的极限状态称为外机制;在sit=(c1+c2)/2处,G(·)达到最小值,对应机制为中间机制。当γ→∞,m=1时,PSTR模型退化为包含两机制的面板门槛回归(PTR)模型;当γ→∞,m=2时,PSTR模型变为包含两个相同的外机制和一个中间机制的三机制PTR模型;当γ=0时,无论m如何取值,PSTR模型均会退化为系数为(τ0+τ1/2)的线性固定效应模型。线性固定效应模型和PTR模型均可看成PSTR模型的特殊情形。

基于以上分析,本文最终建立的PSTR模型具有如下形式:

(二)变量说明

1.被解释变量。囿于城市数据的可得性,以工业口径作为对制造业的近似。本文采用基于CD生产函数的随机前沿分析(SFA)方法测算获得的各城市工业TFP来反映制造业效率(MTFPit)。

2.核心解释变量。生产性服务业效率(YLit):采用服务业劳动生产率反映各城市生产性服务业效率[34-35],计算方法为服务业生产总值与服务业就业人数之比。

生产性服务业集聚程度(Aggit):参照多数文献的做法,我们采用区位熵指数来衡量生产性服务业在各城市的集聚水平。具体计算公式为:Aggit=(PSit/Tit)/(PSt/Tt)。其中PSit和Tit分别为i城市t年生产性服务业的就业人数和全部产业就业人数,PSt和Tt分别为t年所有城市生产性服务业的就业人数和全部产业就业人数。生产性服务业的区位熵指数越大,说明集聚程度越高。

3.门槛变量。参照柯善咨等[22]的做法,城市规模(Nit)采用市辖区年末总人口来衡量。为判断城市规模对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的影响,估计方程(2)中引入了lnNit与核心解释变量的交互项。

4.控制变量。除了本文重点关注的生产性服务业发展变量外,将其他可能影响城市制造业效率的因素也加以了控制,包括经济发展水平(Devit)、城市信息化水平(Infit)、科技发展(STit)和人力资本(HRit)、企业在价值链的位置(GVCit)、外商直接投资(FDIit)、政府干预程度(Govit)。另外,考虑到一个城市制造业效率不仅会受到该城市生产性服务业发展的影响,还可能受到来自其他城市的生产性服务业外溢效应的影响,对这种效应也应当进行控制。余泳泽等[36]的研究显示,生产性服务业在省界内对制造业效率提升的空间外溢效应较为显著,而超过了省界则明显下降。为得到相对准确的估计结果,本文对目标城市所在省内及省外生产性服务业发展的影响进行分别控制。(YLinPro)it和(YLoutPro)it分别表示t时期i城市所在省份内部其他城市和省外城市的平均生产性服务业效率,(AgginPro)it和(AggoutPro)it分别表示t时期i城市所在省份内部其他城市和省外城市的平均生产性服务业集聚程度。

(三)数据说明

2012年起国家统计局实行了新的行业分类标准,为使生产性服务业口径保持一致,本文使用2012—2016年中国地级及以上城市数据。在新的行业分类下,参照已有研究,本文用“交通运输、仓储和邮政业”“信息传输、计算机服務和软件业”“金融业”“租赁和商务服务业”以及“科学研究和技术服务业”代表生产性服务业。根据中国城市行政区域的划分,2012年全国共有289个地级及以上城市,此后又在海南、西藏等省区陆续设立地级市,到了2016年共有297个地级及以上城市,但是考虑到2012年以来新设立的8个城市以及海南的三沙市数据缺失较多,为了统一口径,本文最终选取2012—2016年除了8个新增城市以及三沙市以外的288个城市作为样本。原始数据主要来自《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省市统计年鉴,缺省数据采用线性插值。表1给出了各变量的含义及描述性统计。

四、实证结果与分析

(一)基础模型估计结果

首先采用面板数据固定效应(FE)回归对模型(1)(2)进行估计。与此同时,考虑到生产性服务业发展和制造业效率之间存在双向因果关系[37],采用工具变量两阶段回归(IV2SLS)来缓解可能的内生性问题,选取的工具变量其一为内生变量的一阶滞后项,其二为“因变量与其均值之差”和“内生变量与其均值之差”的乘积[38]。表2报告了估计结果。

质量维度的固定效应(FE)估计结果报告在列(1)(2)。列(1)显示,生产性服务业效率(lnYL)每增加1%,制造业TFP增长约0.114%,且在10%的水平上显著, 表明在整体上生产性服务业在质量(效率)方面的提升有助于促进城市制造业TFP的增长。控制变量方面,城市经济发展水平(lnDev)、科技发展水平(lnST)、制造业企业在价值链中的位置(lnGVC)和外商直接投资(lnFDI)的估计系数都显著为正,表明这些因素都对城市制造业效率具有正效应,而政府干预(lnGov)则对制造业发展产生了不利影响,这可能是因为地方政府通过财政支出扶持了一些生产率较低的制造业企业的缘故。lnInf的估计系数虽为负但不显著,lnHR的估计系数为正但同样不显著,表明在固定效应估计中,城市信息化及人力资本水平与制造业效率之间的因果效应并没有得到充分体现。ln(YLinPro)的系数为正,而ln(YLoutPro)的系数为负,但都没有通过显著性检验,尽管如此,仍在一定程度上说明省内其他城市生产性服务业效率的提升对目标城市制造业效率提升具有正的溢出效应,省外城市的这种溢出效应则不明显。城市规模(lnN)的系数在1%的水平上显著为正,意味着大城市的制造业效率相对更高。为初步明确城市规模对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的效应,在列(2)中引入交互项lnYL×lnN、lnYL×(lnN)2、lnYL×(lnN)3,结果显示,交互项lnYL×(lnN)3的系数为正值但不显著,说明城市规模与lnYL的系数之间的非线性性质有待进一步考察。

质量维度的工具变量两阶段(IV2SLS)估计结果报告在列(3)(4),相关检验表明,工具变量不存在识别不足(KleibergenPaap rk LM检验显著拒绝原假设),检验弱工具变量的KleibergenPaap rk Wald F统计量大于StockYogo 10%偏误下的临界值(19.93),说明所选的工具变量与lnYL的相关性较强,不是弱工具变量,Hansen J检验不能在10%的水平上拒绝工具变量过度识别的原假设,三个检验表明本文选取的工具变量是合理的。列(3)显示,lnYL的系数依然为正,且较之列(1)的结果更加显著。控制变量方面,与列(1)结果相比,列(3)中信息化(lnInf)的估计系数由之前的负值变为预期的正值,人力资本(lnHR)的系数由之前的不显著变为显著,省内其他城市生产性服务业效率的提升对目标城市制造业效率提升的正向溢出效应变得更加显著,省外城市的这种溢出效应也由负变正,表明在缓解内生性后,IV2SLS的估计结果更加符合预期。进一步的,在列(4)中引入城市规模(lnN)与生产性服务业效率(lnYL)的各交互项,结果显示,lnYL×(lnN)3的系數较之列(2)变得更为显著,在一定程度上说明城市规模对生产性服务业效率与制造业效率之间关系的影响具有明显的非线性性质,这为后文采用PSTR模型考察生产服务业发展、城市规模与制造业效率三者之间的关系提供了一定合理性。

数量维度的估计结果报告在列(5)—(8)。根据列(5)(7)呈现的信息,不管是采用固定效应(FE)还是工具变量两阶段(IV2SLS)进行估计,生产性服务业集聚程度(lnAgg)的系数都为正,表明在整体上生产性服务业在数量上的集聚对该地区制造业TFP具有正向效应。与质量维度的估计结果类似,制造业效率与城市经济发展水平(lnDev)、信息化水平(lnInf)、科技发展水平(lnST)、人力资本(lnHR)、制造业企业在价值链中的位置(lnGVC)以及外商直接投资(lnFDI)等因素主要表现为正相关, 而与政府干预(lnGov)呈负相关,省内其他城市生产性服务业集聚对目标城市制造业效率的正向溢出效应比省外城市的溢出效应更显著。同样的,列(8)显示,城市规模(lnN)的三次项及其与生产性服务业集聚程度(lnAgg)的交互项均在1%的水平上显著,这在一定程度上说明城市规模对生产性服务业集聚与制造业效率之间关系的影响也具有非线性特征。

(二)门槛效应模型估计结果

本文采用计量软件R3.5.1对模型(4)进行估计

为缓解由生产性服务业发展与制造业效率之间双向因果关系导致的内生性问题,本文直接采用生产性服务业效率(lnYL)和生产性服务业集聚程度(lnAgg)的一阶滞后项对模型(4)进行非线性估计。。PSTR模型的经验估计,首先要检验模型的截面异质性,即是否存在非线性[33]。构建辅助回归方程

yit=μi+

τ0xit+

τ1xitsit+…+

τ3xits3it+uit,若

H0:τ1=…=τ3=0被拒绝表明存在非线性关系。非线性关系确定后,再根据最强拒绝原则来确定转换函数的具体形式。依次检验

H03:τ3=0、

H02:τ2=0τ3=0和

H01:τ1=0τ3=τ2=0。若最强拒绝H02,则选取m=2,转换函数形式为LSTR2;反之,则选取m=1,转换函数形式为LSTR1。检验结果见表3。从中可见,在1%、5%、10%的显著水平上,质量维度和数量维度的模型(4)均拒绝了线性模型的原假设,表明转换变量lnN对生产性服务业发展与制造业效率之间关系的影响确实存在门槛效应,因此本文采用PSTR模型进行估计是合适的。在两个维度的模型(4)中,LM1和LM3对应的p值最小,因而转换函数均应采取LSTR1的形式。

对模型(4)进行估计,需要首先确定参数γ、c的初始值,本文采用网格搜索法确定γ和c的初始值。表4显示,通过网格搜索所得到的γ、c的初始值均落在了相应的构造区间之内。在确定γ和c的初始值后,采用非线性最小二乘法(NLS)对模型(4)中参数进行估计。质量和数量二维度的估计结果均呈现在表5中。

本部分着重分析城市规模(lnN)对核心解释变量lnYL和lnAgg的系数的影响。质量维度的PSTR估计结果显示,平滑参数γ为1.486,表明模型转换的速度较慢,不同机制之间的转换是平滑的。L.lnYL×G(·)的系数显著为正,表明生产性服务业效率对制造业TFP的影响系数与城市规模正相关,城市规模越大,生产性服务业效率对制造业TFP产生的提升作用越强。质量维度回归含有一个位置参数,引发生产性服务业效率对制造业TFP的影响产生明显变化的城市规模门槛值大约为4.469,即当lnN>4.469(N=87.3万人)时,生产性服务业效率对制造业TFP的促进作用明显加快。2016年全国城市市辖区平均人口规模为163万,大约有2/3的城市已经越过该门槛值。而且,由lnYL系数的表达式(-0.147+0.518×G(·))可知,当越过门槛值后(此时G(·)由1/2向1趋近),生产性服务业效率提升1%所带来的制造业TFP提升约在0.11%~0.37%之间。为直观反映生产性服务业效率对制造业TFP的影响与城市规模之间的关系,图3绘制了lnYL的系数与lnN的变动曲线,图4绘制了lnMTFPlnYLlnN三变量的回归拟合曲面

绘制回归拟合曲面图时,由于核心解释变量和门槛变量之外的其余变量的作用只影响曲面在lnMTFP轴的高低,不影响曲面形状,因而将这些因素的作用简化为0进行绘图。图6中的回归拟合曲面图也做了同样处理。。易看出,生产性服务业效率(lnYL)的系数与城市规模(lnN)之间确实表现为一种非线性的正相关关系,生产性服务业效率对制造业TFP的作用随着城市规模的扩张在不断提升,且这种作用在越过门槛值后有明显加强。

值得注意的还有两个方面。一方面,在lnN<3.8时,lnYL的系数小于零,呈现在三维曲面图上的效果就是当lnN小于3.8时,lnMTFP随lnYL的增大而下降,而当lnN大于3.8时,lnMTFP随lnYL的增大而增大。这意味着,我国城市制造业从生产性服务业效率提升中获得TFP增长的市辖区人口最低门槛规模大约为44.7万,低于该门槛规模的小城市,其制造业TFP与生产性服务业效率负相关,跨越了最低门槛规模的城市制造业TFP随着生产性服务业效率的提高而提高。本文发现2016年小于这一最低门槛规模的城市有30个,大多分布在西部和边陲地区,其中26个城市的制造业TFP都低于同期全国平均水平。由于小城市制造业发展普遍较为落后,不能对高效率的生产性服务业产生需求,技术层次不匹配,此时生产性服务业效率的提高可能会造成同地区生产要素成本(如劳动力成本)的上升,进而对制造业发展产生不利影响,与此同时,小城市资源有限,生产性服务业的相对高效发展可能会使产业布局向其倾斜,对制造业发展产生挤出效应。另一方面,在另一个维度上,三维曲面图还显示,当lnYL处于较低水平时,

制造业TFP与城市规模负相关,表明如果没有生产性服务业效率的提升,即使规模较大的城市也无法实现制造业的高效发展。当lnYL较大时,制造业TFP随着lnN的增长呈现出先下降、后增长、再下降的变化趋势(曲面图两端呈现卷曲形状),表明在给定较高水平的lnYL的情况下,当城市规模由极小逐渐增大,以及由特大城市再逐渐增加规模时,制造业TFP不升反降,前者主要是因為城市规模过小无法为制造业发展提供有效支撑,后者则可能是特大型城市的各要素成本都比较高的缘故。

数量维度的PSTR估计结果显示,平滑参数γ为9.761,表明模型转换的速度相对较快,不同机制之间的转换较为急剧。与质量维度的估计结果类似,L.lnAgg×G(·)的系数也显著为正,表明生产性服务业集聚(lnAgg)对制造业TFP的影响系数与城市规模(lnN)之间同样表现为一种非线性正相关关系。数量维度回归也是只含有一个位置参数,引发生产性服务业集聚对制造业TFP的影响产生显著变化的城市规模门槛值大约为5.233,即当lnN>5.233(N=187.4万人)时,生产性服务业效率对制造业TFP的促进作用明显加快。由lnAgg的系数表达式(0.089+0.363×G(·))可知,一旦越过该门槛,生产性服务业集聚程度提升1%带来的制造业TFP增长在0.27%~0.45%之间。按照2016年城市规模,全国288个城市中只有65个越过了该门槛值。类似的,图5绘制了lnAgg的系数与lnN的变动曲线,图6绘制了lnMTFPlnAgglnN三变量的回归拟合曲面。可以看出,较之图3中lnYL系数的变动,lnAgg系数在门槛值前后的变动更加剧烈;三维曲面图也呈现出与图4不一样的变动特征:当lnAgg较小时,制造业TFP与城市规模之间只是在门槛值前后表现出一定的负相关关系,而当lnAgg较大时,曲面图两端不再发生卷曲,随着城市规模由极小到特大城市过渡,制造业TFP会一直增加,且在门槛值前后有显著跃升。

与质量维度的PSTR估计结果相比,数量维度的估计结果所得出的城市规模门槛值相对更高,表明较之质量(效率)维度,生产性服务业发展的数量(集聚)维度对制造业TFP的显著提升作用的发挥,需要更大的城市规模作为支撑。其原因可能在于,只有规模相对较大的城市才能以更加有效的方式聚集起具有相当密集程度的高端生产性服务业,并拥有更加完善的制造业结构,产业间在高资本和高技术水平上的关联会更紧密,因此这些城市才能通过生产性服务业集聚产生显著的规模经济效应、技术扩散和人才集聚效应,并大幅降低服务搜寻成本和服务门槛,进而更大程度地促进制造业发展。另外,图5与图6还显示,即使在城市规模较小时,生产性服务业集聚对制造业TFP也能产生正向影响,说明即使在以中低端制造业为主的中小城市,生产性服务业集聚所产生的外部性依然能促进制造业效率提升。

五、稳健性考察:基于不同城市规模的分组估计

为进一步考察本文所估计出的城市规模门槛的稳健性,本部分根据城市规模门槛值对全部样本进行分组,分析比较各子样本生产性服务业发展对制造业效率的效应。前文的PSTR估计结果显示,引发生产性服务业效率对制造业TFP产生显著积极效应的城市规模门槛值大约为lnN=4.469(N=87.3万人),引发生产性服务业集聚对制造业TFP影响产生显著变化的城市规模门槛值大约为lnN=5.233(N=187.4万人)。本文分别以质量维度和数量维度的这两个门槛水平为界,将全部样本分为两个子样本,进而依据模型(1)对每个子样本分别进行FE和IV2SLS估计,结果见表6。列(1)显示,lnYL的系数不显著,在缓解了内生性问题后,列(2)显示,lnYL的系数在10%的水平上显著为负,表明当城市规模小于门槛时,生产性服务业效率对制造业TFP不存在显著正向影响。与之相对应的是,列(4)显示,当城市规模大于门槛水平后,lnYL的系数变得显著为正。可见,在门槛值前后,生产性服务业效率对于制造业效率的影响存在明显差别,当城市规模超过大约87.3万人时,生产性服务业质量方面的发展将会显著促进制造业TFP的提升。

在列(5)(6)中,lnAgg的系数分别为0.153和0.102,且都在5%的水平显著,说明在低于门槛规模的城市,生产性服务业集聚与制造业TFP之间也具有较强的正相关性。而当城市规模高于门槛规模时,列(7)(8)显示,lnAgg的系数显著为正且明显高于列(5)(6)的结果,说明在越过187.4万人的城市规模门槛后,生产性服务业集聚对于制造业效率的影响同样存在一个从低机制向高机制的转变和过渡,较之低于门槛值的城市,越过门槛值后的城市,生产服务业集聚对制造业效率的提升作用更大。

通过上述分析,可以发现表6中核心解释变量的回归结果与表5中PSTR模型的估计结果是一致的:在门槛值前后,不论是质量维度的效率,还是数量维度的集聚,生产性服务业发展对制造业TFP的影响均存在显著的城市规模异质性;当越过一定门槛值后,无论是生产性服务业效率(lnYL)还是生产性服务业集聚(lnAgg),它们对制造业TFP的作用都得到显著提升。这说明基于PSTR模型估计出的城市规模门槛值在很大程度上是可靠的。

六、结论与启示

随着中国经济进入新常态,如何促进制造业升级和提升制造业国际竞争力日益成为经济学家和政策制定者所共同关注的一个重要问题。本文分析了生产性服务业质量(效率)和数量(集聚)两方面的发展对制造业效率的作用机理,以及城市规模对这种作用的调节效应。基于2012—2016年全国288个地级及以上城市的面板数据的估计结果显示:

(1)在整体上,生产性服务业质量维度的效率提升与数量维度的集聚程度扩大都会对制造业TFP产生正向影响,但是这种影响表现出明显的地区异质性;

(2)生产性服务业发展对制造业效率的效应存在显著的城市规模门槛,即只有满足一定的城市规模,生产性服务业的发展才能对城市制造业效率的提升提供有效支撑,在越过门槛后,生产性服务业效率水平和集聚程度提升1%所带来的制造业TFP增长分别在0.11%~0.37%之间和0.27%~0.45%之间。

(3)较之质量(效率)维度,生产性服務业发展的数量(集聚)维度对制造业TFP的显著提升作用的发挥,需要更大的城市规模作为支撑,以市辖区人口计,生产性服务业效率和集聚发挥显著效应的城市规模门槛分别为87.3万人和187.4万人。

(4)生产性服务业效率较低时,制造业TFP与城市规模负相关,生产性服务业效率较高时,制造业TFP随着城市规模的增加会呈现出先下降、后增长、再下降的变化趋势;生产性服务业集聚则表现出不同特征,当集聚程度较低时,制造业TFP与城市规模之间只是在门槛值前后表现出一定的负相关关系,而当集聚程度较高时,随着城市规模由极小到特大城市过渡,制造业TFP会一直增加,且在门槛值前后有显著跃升。

本文的研究可为制造业升级和城市化进程的讨论提供一些政策启示。

(1)以提升制造业效率和竞争力为目标,搭建有利于增加生产性服务效率和集聚程度的发展平台。我国生产性服务业发展水平较低的很大一部分原因在于体制机制的约束,信息、金融业等生产性服务部门普遍存在较高的进入壁垒,不利于形成全面竞争的市场环境,制约了生产性服务业效率的提升。因此在当前推进供给侧结构性改革的过程中,应积极推广实施负面清单制度,逐渐消除生产性服务业的行政管制,在土地利用、融资及税收优惠等方面向服务业倾斜。应从与制造业协同定位和产业互动着手促进生产性服务业集聚,采用政府共建、股权投资、贷款贴息及PPP等模式,支持制造业基地配套功能性生产性服务中心建设,同时引导资金优先支持一批高水平、覆盖广的支持性服务业,集聚高端服务要素,形成生产性服务业发展高地。

(2)从产业结构转型升级的视角,为中国城市化发展路径提供新的思路。在中国城市化进程中,关于优先发展中小城市还是更加注重大城市发展,一直存在争议。本文的分析表明,大城市生产性服务业效率的提升和集聚程度的增加对制造业TFP的促进作用高于小城市;在特大型城市,这种促进作用在高水平上渐趋稳定;而当城市小于最低门槛规模时,因制造业发展落后,产业间技术层次的不匹配,生产性服务业效率与制造业TFP负相关。因此在调整产业结构、促进高质量發展的背景下,不同规模的城市需要推行不同的产业发展模式。中西部地区规模较小的城市应在有序推动人口集聚的前提下,积极承接从东部大城市转移出的成熟制造业,促进生产性服务业发展与制造业发展之间形成有效关联。在已经越过门槛规模的大城市及特大型城市,一方面需要积极培育对生产性服务有更多需求的高附加值制造业,另一方面应逐渐向高端服务型城市转型。

参考文献:

[1] Wood A. World Trade Report 2014Trade and development: Recent trends and the role of the WTO[J]. World Trade Review, 2015, 14(3): 546-548.

[2] 江小涓. 服务业增长: 真实含义、多重影响和发展趋势[J]. 经济研究, 2011(4): 4-14.

[3] 吴敬琏. 中国增长模式抉择[M]. 上海: 上海世纪出版股份有限公司远东出版社, 2014.

[4] Markusen J. Trade in producer service and in other specialized intermediate input[J]. American Economic Review, 1989, 79(1): 85-95.

[5] 陈宪, 黄建锋. 分工、互动与融合: 服务业与制造业关系演进的实证研究[J]. 中国软科学, 2004(10): 65-71.

[6] 吕政, 刘勇, 王钦. 中国生产性服务业发展的战略选择——基于产业互动的研究视角[J]. 中国工业经济, 2006(8): 5-12.

[7] 顾乃华. 生产性服务业对工业获利能力的影响和渠道——基于城市面板数据和SFA模型的实证研究[J]. 中国工业经济, 2010(5): 48-58.

[8] 姚战琪. 工业和服务外包对中国工业生产率的影响[J]. 经济研究, 2010(7): 91-102.

[9] 江静, 刘志彪, 于明超. 生产者服务业发展与制造业效率提升: 基于地区和行业面板数据的经验分析[J]. 世界经济, 2007(8): 52-62.

[10]李平, 付一夫, 张艳芳. 生产性服务业能成为中国经济高质量增长新动能吗[J]. 中国工业经济, 2017(12): 5-21.

[11]Eswaran M, Kotwal A. The role of the service sector in the process of industrialization[J]. Journal of Development Economics, 2002, 68(2): 401-420.

[12]冯泰文. 生产性服务业的发展对制造业效率的影响——以交易成本和制造成本为中介变量[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(3): 56-65.

[13]刘斌, 魏倩, 吕越, 等. 制造业服务化与价值链升级[J]. 经济研究, 2016(3): 151-162.

[14]吕越, 李小萌, 吕云龙. 全球价值链中的各制造业服务化与企业全要素生产率[J]. 南开经济研究, 2017(3): 88-110.

[15]宣烨, 余泳泽. 生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究——来自230个城市微观企业的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(2): 89-104.

[16]刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济, 2017(7): 24-42.

[17]魏锋, 曹中. 我国服务业发展与经济增长的因果关系研究——基于东、中、西部面板数据的实证研究[J]. 统计研究, 2007(2): 44-46.

[18]于斌斌. 生产性服务业集聚能提高制造业生产率吗?——基于行业、地区和城市异质性视角的分析[J]. 南开经济研究, 2017(2): 112-132.

[19]閆小培, 钟韵. 区域中心城市与生产性服务业发展[M]. 北京: 商务印书馆, 2006.

[20]Au C C, Henderson J. Are Chinese cities too small[J]. The Review of Economic Studies, 2006, 73(3): 549-576.

[21]王垚, 年猛, 王春华. 产业结构、最优规模与中国城市化路径选择[J]. 经济学(季刊), 2017(1): 441-462.

[22]柯善咨, 赵曜. 产业结构、城市规模与中国城市生产率[J]. 经济研究, 2014(4): 76-88.

[23]陈建军, 陈菁菁. 生产性服务业与制造业的协同定位研究——以浙江省69个城市和地区为例[J]. 中国工业经济, 2011(6): 141-150.

[24]Bosworth B, Triplett J. The early 21st century US productivity expansion is still in services[J]. International Productivity Monitor, 2007(14): 3-19.

[25]Teece D. Profiting from technological innovation: Implications for integration, collaboration, licensing and public policy[J]. Research Policy, 1986, 15(6): 285-305.

[26]Glaeser E. Learning in cities[J]. Journal of Urban Economics, 1999, 46(2): 254-277.

[27]Duranton G, Puga D. Nursery cities: Urban diversity, process innovation, and the life cycle of products[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1454-1477.

[28]盛丰. 生产性服务业集聚与制造业升级: 机制与经验[J]. 产业经济研究, 2014(2): 32-39.

[29]陈建军, 陈国亮, 黄洁. 新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究——来自中国222个城市的经验证据[J]. 管理世界, 2009(4): 83-95.

[30]姚永玲, 赵宵伟. 城市服务业动态外部性及其空间效应[J]. 财贸经济, 2012(1): 101-107.

[31]梁文泉, 陆铭. 后工业化时代的城市: 城市规模影响服务业人力资本外部性的微观证据[J]. 经济研究, 2016(12): 90-103.

[32]谭洪波. 从生产性服务业的角度审视美国的再工业化[N]. 光明日报, 2013-09-06.

[33]Gonzlez A, Tersvirta T, Dijk D V, et al. Panel smooth transition regression models[R]. WP Series in Economics and Finance No. 604, Stockholm School of Economics, 2005.

[34]范剑勇. 产业集聚与地区间劳动生产率差异[J]. 经济研究, 2006(11): 72-81.

[35]孙浦阳, 韩帅, 许启钦. 产业集聚对劳动生产力的动态影响[J]. 世界经济, 2013(3): 33-53.

[36]余泳泽, 刘大勇, 宣烨. 生产性服务业集聚对制造业生产效率的外溢效应及其衰减边界——基于空间计量模型的实证分析[J]. 金融研究, 2016(2): 23-36.

[37]王文, 孙早. 制造业需求与中国生产性服务业效率——经济发展水平的门槛效应[J]. 财贸经济, 2017(7): 136-155.

[38]Lewbel A. Constructing instruments for regressions with measurement error when no additional data are available, with an application to patents and R&D[J]. Econometrica, 1997, 65(5): 1201-1213.

责任编辑、校对: 李再扬

The Development of Producer Services, City Size and Manufacturing Efficiency

WANG Wen1, NIU Zedong2, SUN Zao1

(1. School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China;

2. The Journal of Humanities, Shaanxi Academy of Social Sciences, Xian 710065, China)

Abstract: Under the new round of scientific revolution and industrial transformation, industrial innovation and competition mode have changed radically in recent years, and producer services have played an unprecedented role in the development of manufacturing industry. This paper analyzes the influence of producer services efficiency and agglomeration on manufacturing efficiency, placing emphasis on the moderating effect of city size on this influence. Based on a panel data of central cities in Chinese urban system from 2012 to 2016 and nonlinear panel smooth transition regression (PSTR) model, the result shows that, both the promotion of producer services efficiency and agglomeration have positive effects on manufacturing efficiency generally, however, these improvement effects differ in the size of city where the producer services are located. That is to say, city needs to reach a certain threshold size to facilitate the formation of effective linkages between producer services and manufacturing industries; however, most cities do not reach the two thresholds that cause substantial changes in the effect of producer services efficiency and agglomeration on manufacturing TFP at the same time at present.

Keywords: Producer services; Efficiency; Agglomeration; City size; Manufacturing; TFP

收稿日期:2019-10-19

基金項目:国家社会科学基金一般项目“新一轮科技革命和产业变革背景下制造业服务化促进产业升级的机制与路径研究”(19BJL092);

国家社会科学基金教育学项目“高等教育结构对经济效率的影响测度与优化对策”(CFA150151);

陕西省社会科学基金项目“基于供给侧结构性改革的陕西工业转型升级路径选择研究”(2018D30)。

作者简介:

王文,女,西安交通大学经济与金融学院副教授,经济学博士,研究方向:结构转型与产业竞争力,电子邮箱:wangwen83@xjtu.edu.cn;

牛泽东,男,陕西省社会科学院人文杂志社编辑,经济学博士,研究方向:产业发展与技术创新;

孙早,男,西安交通大学经济与金融学院教授,博士生导师,经济学博士,研究方向:公司战略与现代产业的演进。