万家灯火

张立峰 霍成伟 谭玉华 云海 木小六

灯的起源可以追溯到远古先民用火。在数十万年漫长的进化过程中,在与大自然的长期斗争中,先民逐渐掌握了用火的技术,驱散了对黑暗的恐惧和野兽的侵袭,取暖和照明首先成为先民使用火的主要方式。当人们掌握人工取火技术后,为满足照明方式的不同,逐渐开始有意识地借用一些辅助设备来固定火源,这些用来固定火源的辅助设备经不断改进和演变,就出现了专用照明的灯具。因此,灯具的发明与人们对火的认识和利用有密切的關系,《左传》记载:“饮桓公酒乐,公曰:‘以火继之。”《晏子春秋集释》曰:“晏子饮景公酒。日暮,公呼具火。”因而,灯在古代又被称为火。明代罗颀在《物原》中写道:“燧人作火,神农作油,轩辕作灯,汤尧作灯檠,成汤作蜡烛。”

古代造物之光,曾经照亮人类文明的进程。中国灯具的产生和发展亦是如此。灯,作为承载光明的器具,在我们的日常生活中已然不可或缺。每到夜晚,当灿若繁星的灯火陆续亮起,转瞬间燃成一片光海的时候,我们不禁会想:世界上第一盏灯到底是什么样子是在什么时候点燃的,灯火是一种美好的意象,有诗云:“只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆”(北宋苏轼《海棠》),“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”(南宋赵师秀《有约》),又如“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”(南宋辛弃疾《青玉案·元夕》)。一段段美好的场景,一幅幅迷人的画卷,离不开灯的点缀和映衬。

中国古代灯具造型丰富,设计巧妙,其核心理念是以人为本,以满足人的使用需求和审美追求为主旨。一座座承载着中国传统文化内涵和吉祥美好寓意的灯具,点亮的不只是人们生活中的漫漫长夜,更是中国乃至世界文明的璀璨星河。

灯火千年 光照今古

远古时代,人类在与大自然的抗争中发现了火并掌握了用火技术。从此,火就成为人类最早的人工照明光源。为了将这一宝贵的照明光源进一步小型化、可控化,于是人们发明了专用的照明器具一灯。灯具的出现,改变了先民“日出而作、日落而息”的生活方式,延长了他们的劳作时间,促进了社会生产力的发展,也一点点照亮了漫漫上古长夜,使人们从此步入光明的文明时代。

十五连枝青铜灯 战国

豆火幽微

目前,我们发现的最早的灯具实物,是一种陶质的灯——瓦豆灯。“豆”是一种浅盘、内底微凹、下有高柄的食器。战国时期,“灯”写作“镫”,而“登”“镫”通用,《尔雅·释器》中有“瓦豆谓之登”的记载,即反映了灯的形制是从食器“豆”演变而来。

豆形灯,也是一种高柄浅盘形器具,在外形上与食器“豆”并无明显差别。豆形灯上的浅盘,用以盛放燃料:中间有柱,以便执掌:下有灯座,以便安放。但是“豆”在演变成灯具后,出现一个显著的特点,就是在浅盘中央加了一个凸起物,用来支靠灯芯。

豆形灯虽然是古代灯具中造型结构最为简单的,却是我国传统灯具的开端。它奠定了“燃料+托盘”的灯具基本组合方式,并被广泛应用。

铜灯始于战国时期,《楚辞》中有“华镫错些”之句,即是对灯的咏颂。在河北省平山县战国中山王墓中,出土了十五连枝青铜灯和银首人形青铜灯。从其优美的造型、精巧的结构和完善的功能来看,它们已经是相当成熟的灯具。其中,十五连枝青铜灯形制如同一棵繁茂的大树,错落有致地撑开15个灯盏,灯枝上有游龙、鸣鸟、玩猴等动物装饰,情态各异,妙趣横生。这种“树形灯”又称“多枝灯”“连枝灯”,是我国传统灯具的经典造型之一。

另一件银首人形青铜灯高约66厘米,由人俑座和上、中、下3个灯盏组合而成。在兽纹方座上,站立着身穿云纹右衽锦袍的青年男俑,他头部为银制,发饰精致,眼中嵌入黑宝石,两只手臂平伸,左手握一蛇尾,蛇头上顶一灯盘,下一灯盘内沿环盘一蛇:男俑右手持一变龙戏猴灯柱,上顶第三个灯盘。当灯燃起时,上下通明,光照俑目,熠熠生辉,呈现出杂技艺人玩蛇耍猴的场景,体现了战国时期高超的工艺水平。

这件灯具也开启了传统灯具另一经典造型——人俑灯。这些身份卑微的人俑,有男有女,有老有幼,他们或站立或跽坐,或两臂张开,举灯过顶,或两手前伸,托灯在前,造型生动丰富,展现出早期灯具的基本风貌。

光明盛放

秦汉时期,是我国灯具发展的第一个高峰,也是青铜灯具发展的顶峰。

随着这一时期建筑技术的进步,特别是斗拱的使用,使得室内空间不断增大,人们更加渴求大范围的照明。另一方面,在椅子盛行前,秦汉时代盛行坐榻,席地而坐的人们对于较大视野的需求也颇为迫切。这些都促使了大型灯具应运而生。

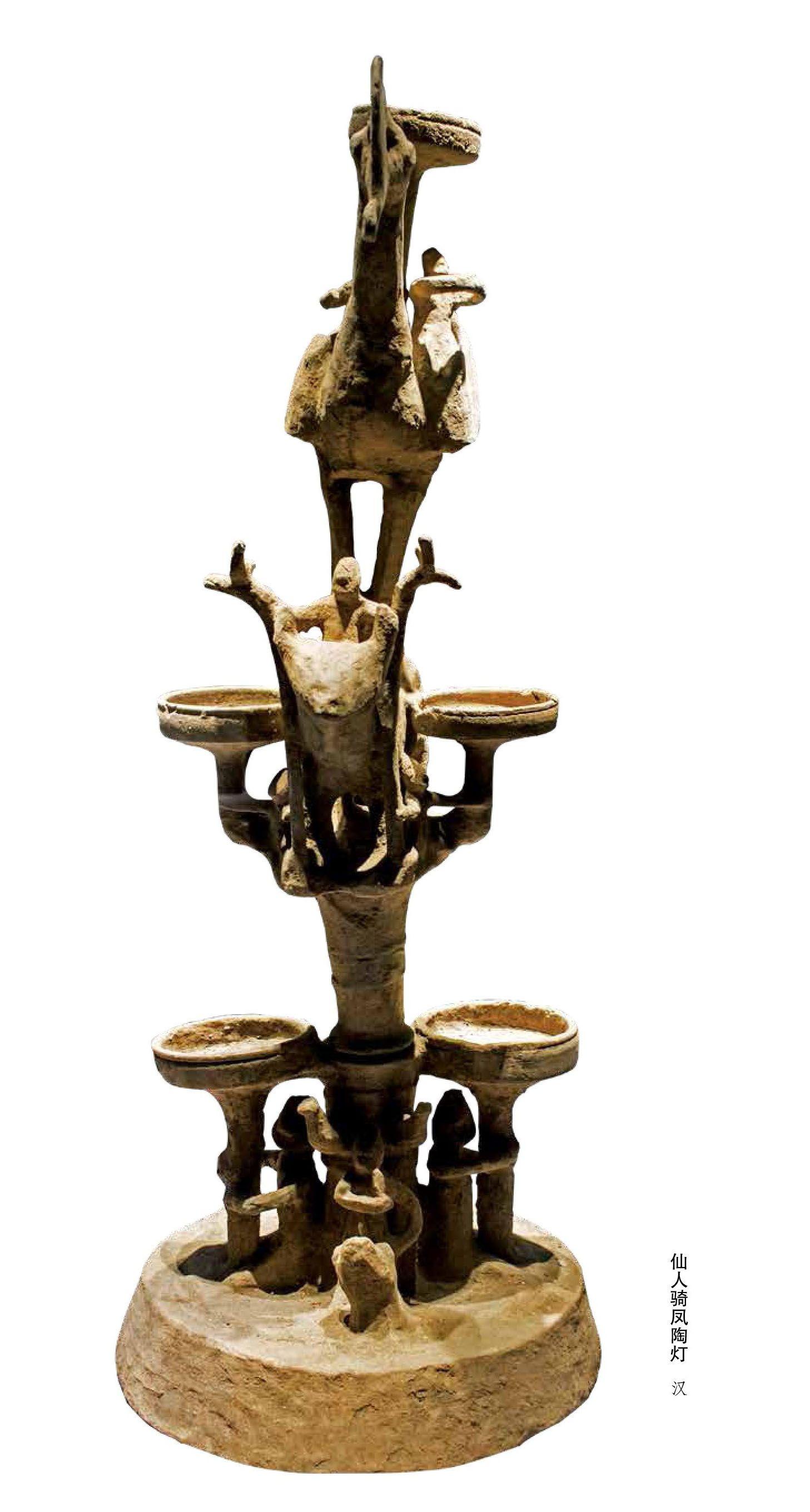

在河南省济源市曾出土东汉大型陶连枝灯,共有13个灯盏,当这些灯盘同时点燃时,室内环境就可形成明亮的大空间。这件通高142厘米的连枝灯,可能是我国迄今发现的最高的古代灯具,这样高的灯具应是放在地上使用的,相当于今天的落地灯。

汉代灯具的使用已经较为普遍,造型也十分丰富。这些灯具,有以人为造型的宫女灯、羽人灯、男奴灯等:有以动物为造型的牛形灯、羊尊灯、凤鸟灯等;还有其他造型,如多枝灯、盒灯、耳杯灯等,制作精美华丽,造型多姿多彩。在河北满城西汉中山靖王刘胜夫妇墓中,曾出土了各类灯具65件,其中就包括著名的长信宫灯。

长信宫灯是一款可以调节光照方向的灯具,它的灯罩与灯盘能够随意开合、转动,可根据需要调节灯光照射的角度。长信宫灯还设计了带烟道式的灯座,是一种藏烟于器物内部的环保灯。从长信宫灯的设计,我们可以充分感受到中国传统造物思想中“以人为本”的理念,这是灯具设计在汉代的创新与突破。

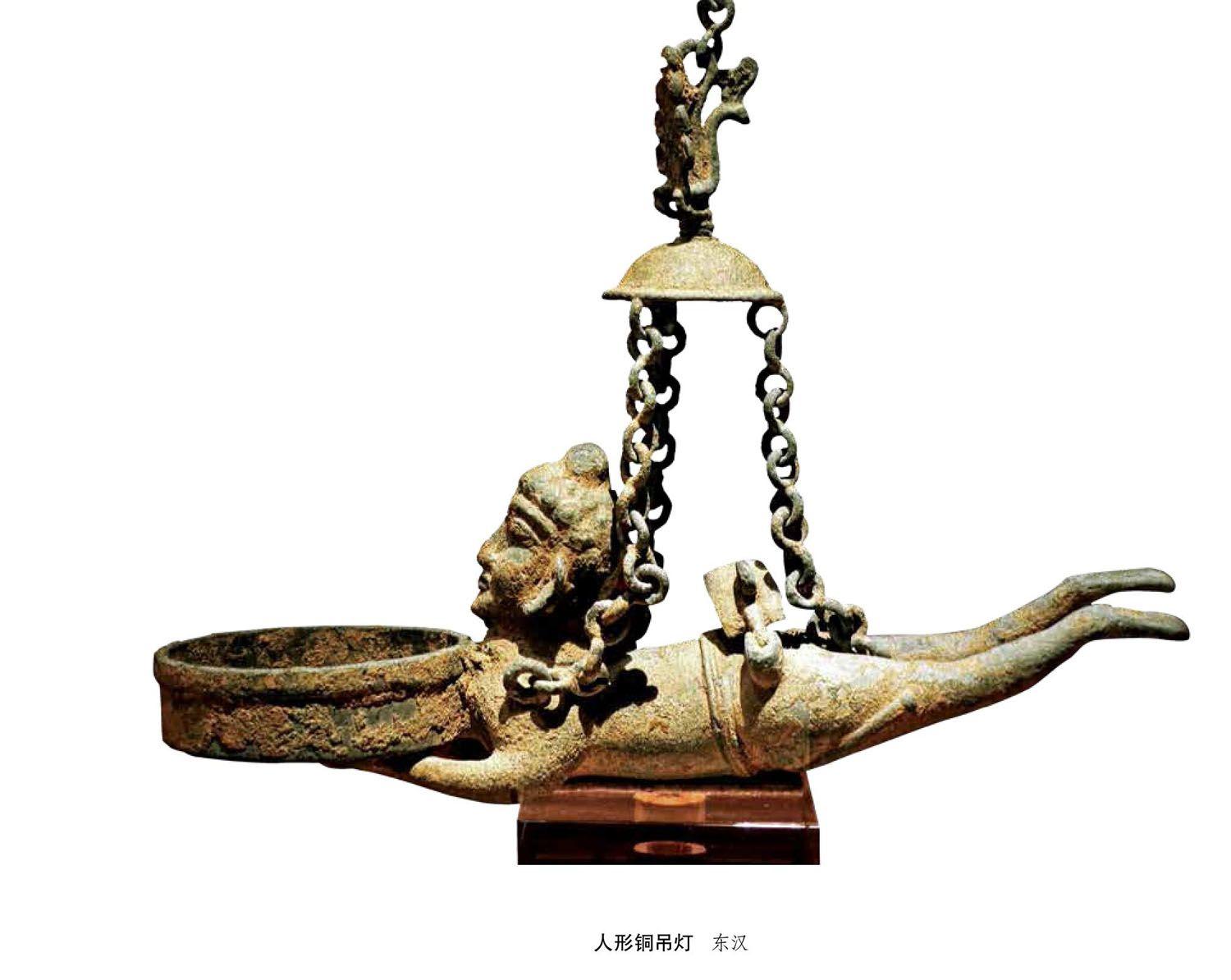

从使用方式来看,汉代已经出现了立灯、座灯、吊灯、行灯和提灯等不同用途的灯具,可以满足人们不同的照明需要。

吊灯可以悬挂在高处,进一步增大照明范围。现藏于湖南省博物馆的东汉人形铜吊灯,就是一种悬挂于屋顶的灯具。此灯由吊链、人俑和灯盘3部分组成。状若游泳的人俑,双掌前伸捧起灯盘,盘中有一烛扦,旁有一输油口与人俑躯体相通。人俑内部中空,背部设有可以注入灯油的口,带盖。在其双肩、臀部设有3个环钮,与3条活链连接,系于立有凤鸟的圆盖,盖顶上设有活链,可悬挂于屋顶。整件灯具重心平稳,造型新奇,是我国目前发现的最早的吊灯。

事实上,灯具还承担着室外照明的角色,例如行灯。行灯一般没有底座和灯柱,灯盘浅圆,直口平底,盘下往往设置3个矮足,盘侧有扁片形的执柄,方便手持,多用于夜间外出时照明携行。

关于灯具的燃料,屈原《楚辞·招魂》中曾有“兰膏明烛”之语。这里的“兰膏”,是指从兰香中提炼出来的一种植物油。到了汉代,灯具燃料的来源更加广泛,大体可分为固态和液态燃料两大类。固态燃料有牛油、鲸油等动物脂肪和蜂蜡等,可以制成烛等特定形式。液态燃料则主要来自桐树、麻籽、茶籽、兰香等植物中提炼出来的植物油。

灯油常配以灯芯草等软质灯芯,灯油被软质灯芯吸到顶端,点燃即可照明,故此,使用软质灯芯的灯盘通常不带烛扦。固态燃料常与硬质灯芯搭配使用,硬质灯芯多是纤维物包裹的细竹条、麻秸秆、芦苇秆制成,固态燃料凝附其上便可制成蜡烛,插于烛扦之上使用。

随着蜡烛的广泛应用,烛台也开始流行,这使得传统灯具的形式与样态更加丰富起来。

魏晋南北朝时期,随着青瓷烧造技术的成熟,瓷质灯具逐渐成为传统灯具的主流,尤其是动物形灯具、人物形灯具开始大量流行。在造型上,灯具也发生了较大变化,盏座分离、盏中无烛扦成为瓷质灯具基本的形制之一。也是在这一时期,灯具逐渐成为祭祀、节庆和宗教等活动中不可或缺的用品。

从造型上看,以温驯和威严两种不同的动物形象作为瓷灯柱座或烛台,是魏晋南北朝时期最为鲜明的特点之一。这件青瓷卧羊烛台,通过安静沉稳的卧羊造型,将绵羊温和的性情体现得栩栩如生。这类具有吉祥寓意的烛台造型,代表了人们对美好生活的向往。

再看青瓷辟邪烛台,烛座下似在极力忍耐烛火灼烫的辟邪,那张口露牙、似乎随时准备咆哮而起的神态,被刻画得惟妙惟肖。人們认为,这类威猛的“烛台怪兽”,可令黑暗中的妖魔鬼怪避而远之,满足了人们夜间辟邪壮胆的心理需求。

在山西寿山曾出土一件北齐时代的莲花灯,有3支莲灯柱,由莲花形灯台、莲蓬灯柱、灯座3部分组成,这也侧证了彼时佛教开始在中土盛行。灯具在祭祀、宗教活动中的功用不仅是照明,更体现在其内在的拯济功能上。这些烛台多成双结对,平时摆放在供桌或条案上,再配以香炉等器具,被人们视为敬祖礼神的圣物。

万家灯火

“十万人家火烛光,门门开处见红妆。”优美诗句中描绘的热闹场景,也离不开灯火的点缀和映衬。在我国灯具史上,唐代已经形成日常实用灯具和节庆观赏彩灯两条发展主线,两者交相辉映,极大地丰富了我国灯具体系和灯品种类。

从用途来看,宫灯可分为宫殿内悬挂的彩灯、供桌上使用的桌灯、庭院里摆放的牛角明灯、墙壁悬挂的壁灯等。在郎世宁等绘制的《乾隆皇帝岁朝行乐图》中可以看到,在新春佳节,各色宫灯挂满了亭阁廊道。每逢节庆时,这些珍贵的宫灯往往还会成为皇帝奖赏王公大臣的赐物。

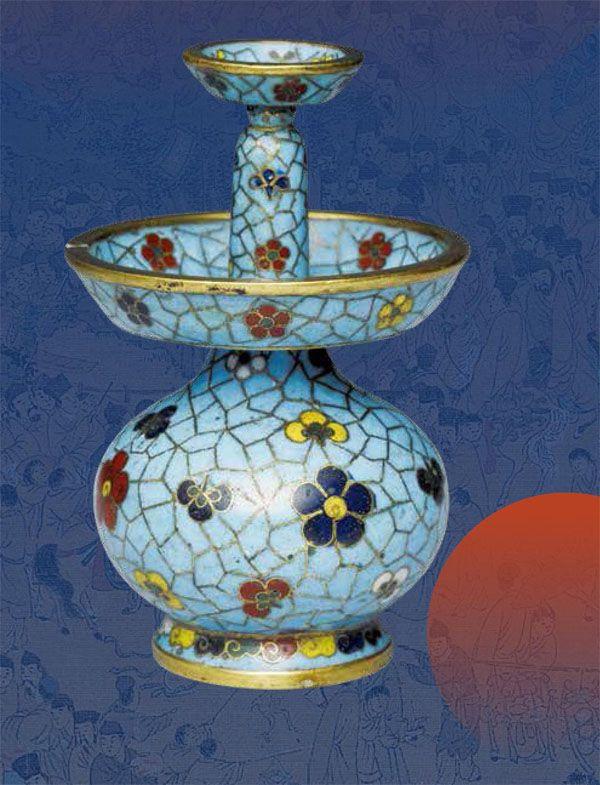

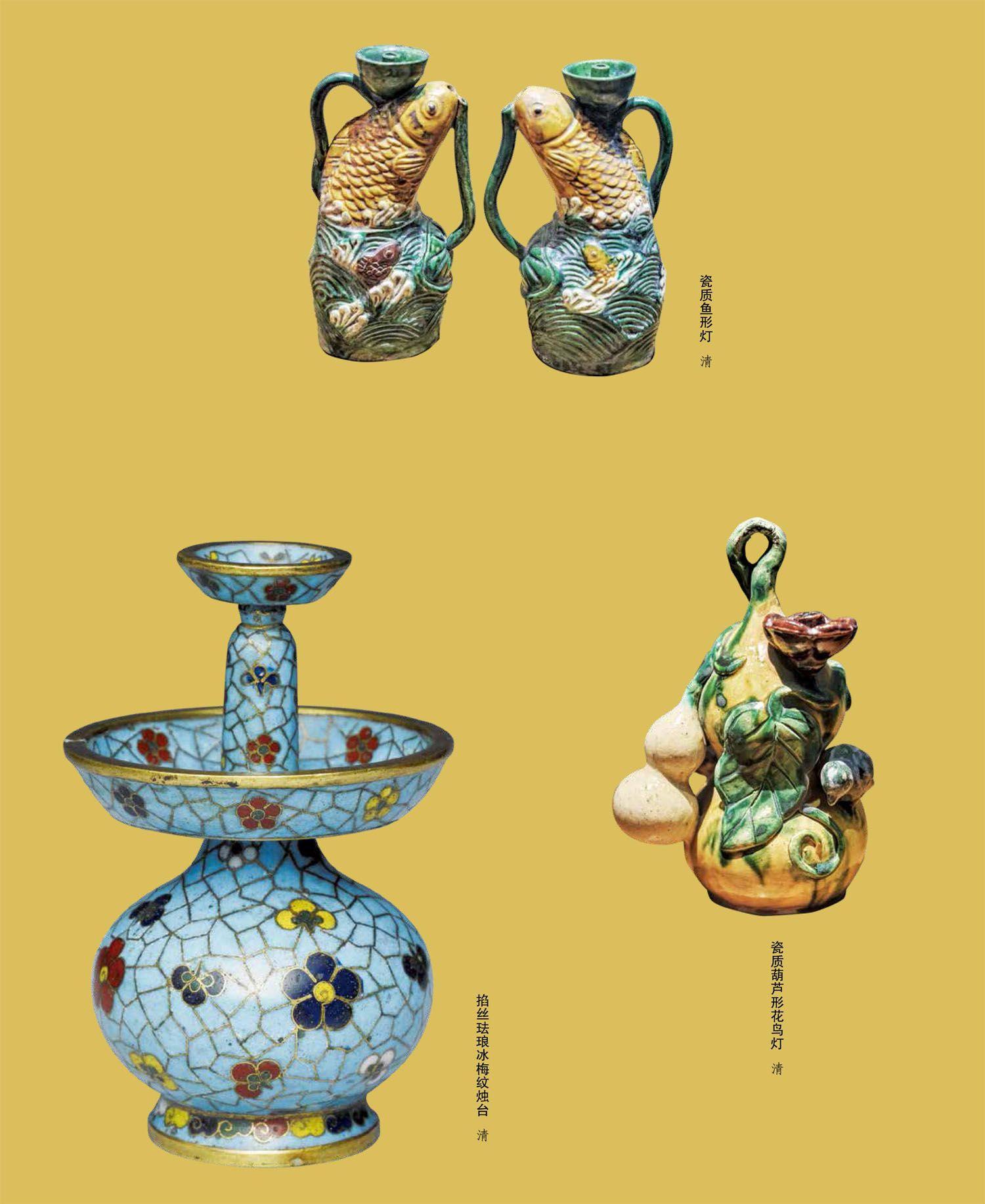

随着中西文化交流的不断加深,明清两代还出现了具有异域风格的灯具,如明代的八方式烛台、青花海藻纹书灯等。除了金属、陶瓷、玉石灯具外,还出现了珐琅、玻璃等新材料制成的新颖灯具。

这件清宫中使用过的铜胎珐琅烛台,便是珐琅工艺的结晶。器物由底座、立柱和带较长烛扦的烛盘组成,为全铜镀金,灯身锤以五彩勾莲纹,填浅蓝色珐琅,座与中盘、柱与灯盏衔接处都加了过渡造型体,线条谨严,比例精当,独具匠心。整个烛台透露出清代皇家独有的高贵典雅、富丽堂皇的气质与风貌,实属精品。

到了19世纪晚期,电灯由西方传入我国。在此之前,“燃烧式”的灯具一直是中国人传统的照明器具,它们不断地改写着古人的生活,催促着我们的文明不断向前发展。

这些集实用性与观赏性于一身、将科学性与艺术性和谐统一的古代灯具,以鲜明的民族风格和深厚的文化内涵,承载了一代又一代中国人的历史记忆。它们燃起的文明之灯、艺术之光从未熄灭。

“今夕复何夕,共此灯烛光。”

象牙雕刻描金题字八角灯 清

烛台

烛台、蜡扦儿,都是承载蜡烛的器具,亦属灯具。汉代已经有烛台出现,这时期的烛台多为铜制,与普通灯具的区别是,燈池的中心没有支钉,取而代之的是一个插蜡烛的管状物,这与当时使用蜡烛仅限于皇家和达官贵族的情况有关。到了西晋,蜡烛开始普及,所以从西晋到南北朝,各种各样的烛台大量出现。此时的烛台多为瓷制,其形制大致分为两类:一类是插环式,另一类是插管式。插环烛台上使用的是有跋的蜡烛。插管式烛台所用之烛,跟今天蜡烛的形状相似,烛台有插一支、两支、三支、五支,甚至七支以上蜡烛的。

隋唐时期的烛台种类繁多,其中最具特色的,要数白瓷蟠龙类烛台,中国历史博物馆和国外的一些博物馆均有收藏。另有一种很普通的小烛台,人们称其为“盘灯”,也是此前没有的。

从史料记载看,宋、元时期的蜡烛制造业并不落后,可是不知道什么原因,这段时期的烛台却非常少见,唯有北方的大辽,不仅有绿釉烛台,还有黄釉烛台,算是勉强填补了这个空白。

明、清烛台,可以见到的实物最多。材质上仍然以瓷为主,间有陶和铜质的。造型上有人物、动物,还有仿照某些日用器皿甚至建筑物制作的。人物有菩萨、力士、童子和鬼怪。动物有狮子、猴子等。无论人物还是动物,形象都极为生动。有一种盘形烛台,釉分粉彩、青花,十分精致。灯盘成梅花形状,盘内有各种神话传说或戏剧人物图案,盘中央有一个小小的香炉形蜡托,是置烛的地方。它的造型与隋代的青瓷盘灯很相似,大概是从那儿传承而来的。还有一种造型极简单的,就那么一个小四方台儿,人们蔑称它为“蜡堆儿”,是给千家万户送去光明的寻常之物。

灯火常明 祥瑞长生

中国早期的灯具主要应用于日常照明,后来成为祭祀用品。《周礼·秋官》中说,祭祀时,人们会将特制的灯具和三牲摆于供桌之上。考古研究证明,春秋以后,灯具开始应用于墓葬照明或作为随葬品,并逐渐流行于后世。

如果细究中国古灯的造型和设计特征,就能发现一大特点:灯具上充满大量的祥瑞和仙界元素符号,汉代墓葬灯具尤为明显。这些或人物或动植物的纹饰和造型,并非出于简单的装饰之需,其背后蕴含着深厚的文化内涵。

仙界元素保平安

自汉晋始,神仙崇拜普遍流行,人们将仙界元素融入灯具设计,赋予灯具更多的寓意。此时,灯具不仅是日常生活用品,也大量应用于墓葬中,作为随葬品埋于地下。如在汉代的油灯和烛台中,四神、羽人、西王母、仙山、麒麟、辟邪、仙鹿、金蟾等祥瑞和仙界元素比比皆是。这些祥瑞和仙界元素,成为古代墓葬文化的重要组成部分,是古人“事死如事生”葬俗观念的体现。

通过梳理先秦两汉及魏晋南北朝时期的墓葬灯具,可以发现,灯具中的祥瑞和仙界元素主要分布在人物类、动物类、植物类、仙界类4类灯具中。人物类如侍女灯、胡人灯、银首人俑灯等:动物类如雁鱼灯、龙形灯、羊尊灯及鹤形灯等;植物类如五连枝灯、九连枝灯、十三连枝灯和十五连枝灯等;仙界类如西王母陶灯、羽人灯和昆仑仙山灯等。

祥瑞或仙界元素符号是指那些寓意吉祥、平安、长生或升天的动植物和几何纹饰或造型,如羊、熊、牛、鹿、灵芝、仙草、蟾蜍、龟、龙、凤凰、神人御龙等。此类灯具的主要功用是为墓主人的“升天之路”保平安。

青铜五枝灯 汉

青铜五枝灯底座 汉

现藏于南京博物院的东汉错银铜牛灯是典型的祥瑞动物造型灯具。此铜牛灯在1980年出土于江苏省扬州市邗江区甘泉二号东汉墓,通高46.2厘米,长36.4厘米,由灯座、灯盏、烟管3部分组成,可拆卸清洗。灯座是一头俯首站立、双角上耸、尾卷曲向上的黄牛。烟管从黄牛双角之间向上而出,半空中弯曲、转向与灯盏相连。而灯盏则立于黄牛后背中央。灯盏及灯罩均可灵活转动,其中一片镂空菱形斜方格形纹灯罩具有散热、挡风和调光的作用。这种动物造型灯具在汉墓中十分常见。

值得一提的是,蟾蜍形象是汉墓出土灯具中比较典型的祥瑞符号之一,包括蟾蜍与兔子结合构成月亮意象,和蟾蜍单独表现“万岁蟾蜍”祥瑞意象两种。

河南济源泗涧沟一座西汉晚期至新莽时期的墓葬中出土了一具蟾蜍座陶灯。陶灯基座为蟾蜍形,灯柱上部为兔形,灯盏为昂首、振翅、翘尾的鸟形,灯盘中心有一锥状火主。陶灯通高27.8厘米,除灯盘内施红褐色釉外,陶灯均涂较薄的绿色釉。陶灯鸟形灯盘象征太阳,中柱和灯座塑兔和蟾蜍象征月亮,这样的艺术造型是象征灯明之意。汉魏铜镜常有“内清质以昭明,光辉象夫日月”“与君无极毕长生,如日月光芒”等铭文,以“日月”表示光明。此件陶灯或许就是表示日月同辉的吉祥天象。

四川雅安小山子岩墓也出土有一具蟾蜍题材陶灯,灯柱为一兔和一蟾蜍的合成体,兔的两前肢高举并托着盏底,后两肢骑于蟾蜍颈上,蟾蜍前肢呈曲伏状。蟾蜍与兔子的组合,表明月亮的意象;灯盘做成鸟状或圆盘状,可能表示太阳的意象,以日月相合象征光明与吉祥。

另外一类灯具为单纯的蟾蜍造型。2009年,江苏盱眙大云山一号墓出土两件青铜五枝灯。其中一件有燈枝五枝,上饰竹节纹,每枝顶头套一灯盘;灯座为蟾蜍形,蟾蜍身扁平,四足蹲踞,头部饰两角,背部正中设一銎以承灯枝;盘径9.3厘米,盘深2.5厘米,通高60.8厘米。另一件五枝灯的形制、尺寸、纹饰基本与第一件相同,仅在蟾蜍尾部有一凸出的尾巴。

白玉凤鸟形灯 汉

此种头上长角的蟾蜍应是东晋葛洪《抱朴子》中记述的“万岁蟾蜍”形象:“肉芝者谓万岁蟾蜍,头上有角,颔下有丹书八字,再重以五月五日中时取之,阴干百日,以其足画地,即为流水,带其左手于身,辟五兵,若敌人射己者,弓弩矢皆反还自向也。”而蟾蜍背上的五枝灯则象征万岁蟾蜍背上生出的“芝草”,按东汉张陵《道书》“蟾蜍万岁,背生芝草,出为世之祥瑞”的记载,整个蟾蜍座铜五枝灯呈现的就是一幅“万岁蟾蜍瑞象图”。1999年,重庆巫山麦沱墓地出土一件釉陶灯,由圆形灯盘、圆柱形灯柱和蟾蜍形灯座3部分组成,方底座中空直达盏底,灯盘浅斜壁平底,中心凸起一烛扦。这件陶灯亦应归入此类。

汉墓出土的此类蟾蜍造型的灯具,不论是蟾蜍与兔子组合构成月亮的意象,还是蟾蜍单独表现“万岁蟾蜍”的祥瑞内容,都是汉代祥瑞观念的形象表达。汉代“天人感应”“祥瑞”之说盛行,当时人们认为上天是有感情的,时刻关注着人间诸事,通过“天垂象”表达其对世事的好恶之情,通过“见(现)吉凶”奖掖或惩罚世人。人们则希望自己的德行符合“天道”,而能“邀天之福”,并且逐渐总结构建出一套规范的“德化瑞应”体系。如《白虎通义·封禅》:“天下太平,符瑞所以来至者,以为王者承天统理,调和阴阳,阴阳和,万物序,休气充塞,故符瑞并臻,皆应德而至。德至天,则斗极明,日月光,甘露降……德至鸟兽,则凤凰翔,鸾鸟舞,麒麟臻,白虎到,狐九尾,白雉降,白鹿见,白鸟下……德至渊泉,则黄龙见,醴泉涌,河出龙图,洛出龟书,江出大贝,海出名珠。德至八方,则祥风至,佳气时喜,钟律调,音度施,四夷化,越裳贡……”在这样一种思想观念的引导下,人们祈愿符瑞能现,尝试各种方法欲达“德至万物八方”的境界。相应的,人们在壁画、织锦、帛画上刻画寓意吉祥的图案以昭示使用者、拥有者的德行,希望受上天的福佑,祈求自己平安、吉祥、幸福。祥瑞内容也以塑像的形式存在于灯具、博山炉、乐器底座等日常生活用具之上,以此将“德化瑞应”思想渗透进世俗生活的方方面面。灯具上塑造寓意月亮和万岁蟾蜍等瑞象的蟾蜍,即源于此。

再现神话求长生

那些富含仙界元素的植物或仙界类古灯,往往是古代神话的“代言人”。

错金银鹰灯 战国

神樹形铜灯,如九连枝灯和十连枝灯,多出现于汉代的贵族墓中。所谓神树,即指扶桑树。这种树形灯仿照扶桑树的造型,并有规律地放置九盏或十盏油灯盘。这不只是为了提高照明亮度,更是对神话中“扶桑十日”的再现。《山海经·海外东经》中记载:“汤谷上有扶桑,十日所浴,在黑齿北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”对于中国古代神话“后羿射日”,人们早已耳熟能详。

1976年出土于广西贵港罗泊湾一号汉墓的扶桑树形铜灯很好地诠释了仙界神树扶桑与十目的神话。此扶桑树形铜灯底径长20厘米,通高85厘米,树状,主干下粗上细,分3层,每层向外伸出3条枝干,每条枝干顶端都承托一只桑叶形灯盏。主干顶端还设有一只金乌形灯盏。枝干的9只桑叶形灯盏加上主干顶端的金乌形灯盏,正好组成“十日”。灯与太阳,皆可带来光明。古人将灯设计为扶桑树状,以灯盏象征太阳,寓意与日同辉,表达了他们“升天”的欲求。

西王母陶灯,也是一种汉代常见的灯具,多出土于四川、江苏等地,材质以陶为主。西王母陶灯通常以两种组合方式出现,一是简单的西王母、背后左右为龙虎相对的样式;二是西王母、背后龙虎相对,加上三足乌、九尾狐、羽人、蟾蜍、玉兔捣药和熊托举等仙界动物组合而成的立体结构。西王母陶灯的灯盘数量有1、3、7、8、9、13等多种。灯盘数量越多,陶灯的高度和制作水平就越高,内容和组合也越丰富。

现藏于常州油灯博物馆的汉代十三头西王母陶灯结构较为复杂。此灯以天柱为中心,西王母坐于龙虎座上,居于正中位置。龙虎头下各有一灯盏,整座陶灯涉及日、月、侍卫、熊、连理树、凤鸟、仙人求药等形象。

西王母陶灯中的龙虎、日月及三足乌等形象有什么寓意呢?其实西王母陶灯的整个造型设计遵循着生死循环的方位布局。首先,在《山海经》《汉武故事》《汉武帝内传》《尚书大传》等古籍记载中,西王母是掌控长生的神。以西王母为主题造型来设计古灯,反映了古人对长生的向往和追求。其次,青龙、白虎是方位象征,日月则代表长生。古人认为,东方日,日中有三足乌,象征生:西方月,月中有捣药玉兔和蟾蜍,象征死。青龙、白虎座遵循主次方位的布局,即东方青龙,西方白虎,象征生死循环和日月交替的轮回过程。因为西王母居于西方昆仑山,正是古人所认为的人死后升天去往的地方,故西王母陶灯的整体设计是“东方生转向西方死”的形象表达。

在西王母主题的灯具中,有一类是以蟾蜍蹲踞在乌龟之上作为造型主体。此类灯具有四川成都跃进村汉墓出土陶灯和四川博物院藏龟蟾座陶灯。成都跃进村汉墓陶灯底部为一龟,龟颈背相交处为双臂伸展擎举双盏的猴子形象:龟背上立一蟾蜍,阔嘴张目,头顶灯盘:蟾蜍背上塑一斗拱,斗拱中间浅浮雕西王母形象:西王母拱手拢袖,端坐于双头兽座之上,头上有三足乌,身下有九尾狐,左右两侧各有一人蹲坐在兽头之上:斗拱上部为灯盘。

陶质西王母双盏油灯汉 油灯博物馆藏

在西王母主题的各类汉代画像中,蟾蜍通常绘制在西王母身边,以西王母仆从的身份,与九尾狐、三足乌、捣药兔,有时还包括猴子等,共同构成西王母神话体系图。此件陶灯的蟾蜍虽然体量较其他动物大,但仍应该为西王母的从属,是构成西王母神仙体系的一部分。陶灯所营造的就是时人向往的西王母的神仙世界。至于蟾蜍下面的乌龟,则可能是西王母所居的昆仑山、龟台或龟山的象征,将龟山塑造为乌龟的样子自然就符合当时人们的理解与认识。

将龟山、龟台塑造成乌龟的形式,是把比较复杂的西王母神话进行简化处理,主要出于灯具便于移动的实用功能的考虑。四川博物院藏龟蟾座陶灯,蟾蜍背部有大孔,其上应还有其他构件。此灯可能为同类西王母主题陶灯,但是仅存龟形灯座和蟾蜍形灯柱底部。这一类灯具上的蟾蜍形象,不同于前者的祥瑞寓意,而是西王母神话体系的一部分。

西王母神话随着时代和地域的变迁,不同等级、阶层往往赋予其不同的意义。目前发现的此类灯具均集中出土于东汉时期的四川地区,是当时四川西王母崇拜盛行的证明。把西王母神话构成要素的蟾蜍塑造在灯具之上,寄托了东汉时期生活在四川地区的人们希冀登仙、长生不老的美好愿望。

中国古灯并非简单的生活日常用品,它们既是祭祀中的礼器,也是别有意味的随葬品。灯具中的仙界元素符号不仅有祭祀之意,也表达了古人对长生不老、生活幸福和财源滚滚的期盼。

彩绘雁鱼青铜釭灯 西汉 国家博物馆藏

小豆灯 大智慧

灯,在时空的漫漫长夜里,照亮了人类社会与莽莽荒野的界限。无论是古人还是生活在都市里的现代人,不管是达官贵族还是平民百姓,没有谁能离得了它。关于中国古代灯具的起源有多种说法,目前相对统一的观点认为,中国古代灯具源于古代的一种食器—豆。豆形灯具在中国古代灯具中最为普遍,不仅数量多,流传时间也最为长远。20世纪初,我国广大农村使用的油灯基本上还是豆形灯具。从新石器时代晚期起,豆形灯具在各个时代流行不衰,至汉代达到了高峰。

陶豆是一种简单的陶制食器,形似高足盘,上有敞口浅盘,中有高柄,下有喇叭形圈足,有盖或无盖。按照考古界比较普遍的看法,陶豆可能是一种兼而用之的雏形灯具,战国时期的豆形灯则是中国最早的定型化灯具。在已知两千多年的灯具发展史中,产生过丰富繁杂的灯具种类,也消亡了许多,唯有豆形灯的生命力最顽强,无时不在、无处不在,万变不离其宗。而它又是简单、卑微的,平凡到一代代人每天与之朝夕相伴,却因习以为常而忽视了这小小灯具里,蕴藏着大智慧。

陶豆 戰国

“豆”以致用

为了满足人们不同的需求,传统灯具慢慢演化出壁挂式、台摆式、落地式、携行式等不同形制,其中台摆式最为常用。而无论是读书、用餐、待人,豆形灯都表现出了明显的优越性——它的造型符合中国古代人们认为的“天圆地方”说,其圆形底座不仅节省空间、稳定性更好,而且满足了古代防火要求:同时由于造型极其简单,在灯具萌芽阶段,制作简便、成本低廉的核心竞争优势,让陶豆在同时期的陶制器皿如鼎、杯、钵、壶、樽中,轻松胜出。

豆形灯之所以能在灯具界获得悠长而广泛的影响力,还在于它的与时俱进。战国及战国以前,受生产力所限,取材方便、制作简单的陶豆是豆形灯中的主流。随着生产力发展,秦汉时期的豆形灯以陶质和铜质为主,并出现了少量的铁质豆形灯。到了魏晋南北朝时期,青铜铸造业衰退,铜质灯逐渐减少,而战争促进了冶铁业发展,铁质灯越来越多,制瓷工艺的出现和蓬勃发展也让瓷质豆形灯急剧增加。当然,兼具实用性和经济性的陶质豆形灯在这一时期依然占据主流地位。直至隋唐,华夏民族在通往“瓷国”的道路上一骑绝尘,瓷质豆形灯成为各种豆形灯中的主旋律,铜质和铁质豆形灯近乎绝迹。

不仅质随时变,豆形灯的高度设计也紧追人们生活方式的变化。先秦时期,人们流行“席地而坐”,也就是跪坐在席子上。秦汉时期,在席子的基础上,人们又发明了一种名叫“榻”的低矮木质坐具,因此,在魏晋南北朝及其之前,家具的高度一般不高于20厘米。为了给人以最佳视觉体验,豆形灯在不同时期的平均高度往往在25.6厘米以下,这样,当人们席地而坐时,灯光刚好可以打在人的胸部和脸部之间的位置,是人们最舒适的视觉区域。发展至唐代,家具的高度开始增加。宋代时高型家具基本定型,人们自此正式结束了席地而坐的生活方式,开始了垂足而坐。豆形灯作为日常生活用品的一种,自然也随之“越长越矮”,宋元时期基本维持在10厘米左右的高度。

除了高度的变化,将实用性放在首要位置的豆形灯,灯盘也由战国时期的浅腹慢慢演变为宋时的深腹,减少了添加燃料的次数:而灯座直径由小变大,到了后期,灯柄下面直接连接承盘,如此一来,灯盘里偶尔溢出来的灯油就流到了承盘中,避免了弄脏他物。

在古代的中国人看来,造物不仅是人类的一种生产活动,同时还寄托着人类的精神活动。作为生活必需品灯具的一种,豆形灯的形制一方面当然是考虑人外在的实际需要,另一方面也分外重视人们使用时的内在感受:是否能令人赏心悦目,是否能潜移默化地陶冶人的情操。

浅蓝色釉瓷烛台南宋

战国时期的勾莲纹青玉灯就是兼具功用与愉悦身心的典范:灯盘中央是凸起的立体团花纹样,不仅可供插烛扦,也可以让人在使用的过程中有感官上的愉悦体验:而将灯柄设计成束腰状,且通体饰以勾莲纹,既增大了手持处的摩擦力,又增强了装饰效果。整个灯具可谓造型优美、方便实用。

“豆”法自然

《道德经》曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”中国传统造物一直崇尚的就是这种“师法自然,天人合一”的观念,豆形灯的发展亦不例外。

豆形灯 汉

青铜连枝灯 汉

传统豆形灯的造型很多都是对大自然中动物、植物及人物的写实模仿,工匠们依据市场取向,运用他们的妙思和巧手,设计打造出千姿百态的样式。

动物豆形灯的选题十分广泛,如自然界中各具寓意的蟾蜍、大雁、熊、狮子等。匠人们会根据功用和美观的效果,选取动物的部分或整个形象作为豆形灯的一部分造型。如东汉时期的釉彩豆形灯和熊形柱青彩灯,就分别借助蟾蜍和熊的形象设计了灯座及灯柄的部位,让原本单调呆板的灯具变成生动活泼、线条流畅,兼具实用性和观赏性的艺术品。

植物豆形灯的选题同样非常广泛,如借鉴大自然中的莲花设计而成的唐代白陶莲花形烛台,借鉴葫芦的外形设计而成的隋代釉陶葫芦形柄灯,匠人们用立体刻画的手法将莲花和葫芦的形态雕琢得栩栩如生。更有崇尚华丽唯美之风的唐人将灯架设计成树状,在新疆吐鲁番的壁画上就有唐代灯树的记录。

绿釉陶熊灯 东汉

人物题材的豆形灯不胜枚举,如模仿生活中不同阶层的人而设计的母子俑座陶灯、跽坐人漆绘铜灯、红釉陶灯等。有的人俑呈跽坐、双手持灯状,有的头顶直接承托灯盘,和其他形态各异的仿生豆形灯具一样,经过古代工匠的神来之手,展现出大自然各种生命的多姿多彩。

實际上,最能体现豆形灯取法自然的还是它的材质,陶泥、铜、铁、瓷、竹、木、玉等传统豆形灯的材料,无一不是源于自然。古人利用从大自然中学得的知识、掌握的技艺,炼制、雕琢、打磨出各种材质的灯具。

绿釉莲瓣纹烛台北齐 山西博物院藏

白釉莲瓣烛台 唐

豆形灯上的装饰纹样也处处彰显古人师法自然的痕迹。按照题材分类,豆形灯的装饰纹样可分为植物纹、动物纹和几何纹三类。几何纹常见的如绳纹、瓦纹,就是取材于大自然中的绳子、屋瓦,湖南望城长沙窑绳纹黑彩陶灯、国家博物馆藏唐代白釉莲瓣烛台可谓其中翘楚。还有云纹、水纹等,则分别取材于行云和流水,如故宫博物院藏战国勾云纹青玉灯等。

动物纹和植物纹的豆形灯同样“灯”多势众。动物纹样如鱼纹、兔纹、飞鸟纹等分别取材于大自然中的鱼、兔和飞鸟;植物纹样如莲花纹、忍冬纹、冰梅纹等则分别取材于自然界中的莲花、忍冬和梅花。无论哪一种装饰纹样,都是古人师于自然,从大自然中汲取灵感,并依据一定的规律予以创造性设计的结晶,体现的是人与自然和谐共生。

“豆”以载道

掌握了生火技术,人类才得以开启文明之路。基于对火的崇拜,古人将灯视为吉祥之物,赋予其驱邪避灾、传承子嗣、谷物丰收等重要且美好的神力,并希望能借助它过上幸福美满的生活。在这样的氛围下,灯也就衍生出丰富的人文情怀。

小小的豆形灯身上,体现的不仅仅是实用性和观赏性,还承载着中华民族传统的文化观。我们的祖先将众多具有时代意义的历史文化融合在豆形灯的形制和装饰中,寄希望于那些文化追求能伴随着有薪火相传这样美好寓意的灯具,驱散一切阻滞,生生不息。

从某种意义上来看,古人的愿望实现了。汉代红釉羽人陶灯的灯座之上塑有一个展翅欲飞的羽人形象,从这种造型里,我们看到了时人祈求长生不老、羽化成仙的道家思想,也看到了汉代儒学兴盛,“事死如事生”的厚葬之风。

青瓷褐彩龙首灯 西晋

魏晋南北朝时期,战乱频繁,社会动荡,生灵涂炭,佛教因宣扬因果观念、强调修缘和注重来世而在当时兴起。莲花是佛教的经典象征物,象征着圣洁与清净,人们常以莲喻佛,并把这种信仰寄托在生活的方方面面。反映在灯具上就是我们如今看到的魏晋南北朝时期的豆形灯大多以莲花为题材,有的为莲花盏灯,有的为莲花座灯,有的为莲花座盏灯,类型多样。

再看元景德镇青白釉浮雕螭龙纹豆形灯,灯盘外壁两侧俯卧两条对称的蟠螭龙。这样的题材和造型,作为龙的子孙,我们似乎早该司空见惯,但如此鲜明的文化符号,其中的文化归属感和认同感,至今仍能唤醒我们刻于内心深处的民族记忆。龙被古人寄予的种种美好想象,今天的我们仍在享用着。

相比造型,豆形灯上的装饰纹样更能让思想文化的翅膀摆脱束缚、尽情翱翔。三国时期,豆形灯上的動物纹样主要有狮子纹、鸟纹等,大多与宗教相关,如东晋褐色点彩龙首三足灯、浙江嵊县六朝墓出土的熊柄青瓷灯。元代时,大量具有吉祥寓意的动物纹样出现,如双龙纹、双凤纹等成对出现的纹饰。明清时期,豆形灯的装饰纹样吸收了诸多外来文化的装饰风格,具有吉祥寓意的龙凤、仙鹤、狮子等动物纹样被广泛运用,如江西明代魏源墓出土的青釉雕狮豆形烛台、故宫博物院收藏的清代青玉仙鹤柄海晏河清烛台等。

从六朝开始,植物纹样地位逐步上升,隋唐以后成为最主要的装饰图案,这也与佛教文化盛行有着密切关联。灯是人们祭祀时的供品之一,佛经里就有关于燃灯古佛的记载。《大智度论》卷九记载,燃灯佛出生时,身边一切光明如灯,故名燃灯佛。燃灯佛是三世佛之一的过去佛,于是佛教徒认为以灯供养佛,能够增长智慧、辨别善恶、懂得因果取舍,同时还能获得福报。因此,燃灯供佛求福报的仪式一直流传至今,具有佛教文化意蕴的莲花、忍冬、扁叶、花草等植物形象演化组合为不同类型的灯具装饰纹样,也广为流传。如郭灿江所著《光明的使者——灯具》中就收录了一件明清时期的八吉祥纹银酥油灯,其灯盏相较于一般的豆形灯灯盏要深很多,且满腹刻有串枝牡丹、八吉祥图案,象征着包容与圆满。

在数千年的历史发展中,古代灯具在形制大小、材质形状、造型纹样等各方面发生了诸多变化,而这些变化都是源于中国传统设计以提升人的价值、尊重人的自然需要和社会需要、满足人们日益增长的物质和文化需求为主旨的一种设计观。

燃灯佛授记释迦文图 绢本设色 30.6×44.6cm 宋 佚名 辽宁省博物馆藏

黑釉熊形灯 东汉

唐诗中的灯意象

夜幕降临,看高楼大厦亮起万家灯火,踏上归途的人觉得温暖可期,漂泊浪迹者却只能怅然欣赏,不知未来哪一盏明灯会为自己守候。

灯是能驱散眼前黑暗、扩展人类活动边界的光明载体,不同于明月的皎洁和星辰的璀璨。星和月是源自大自然的馈赠,遥遥在上,俯照大地,纵然明亮,却让人心中少了些许暖意,阴晴圆缺更不由人做主。灯则是因人类对温暖与光明的渴望而生,依托人类对大自然的开发利用而成,于是,还能根据不同的使用价值和审美需求,变换出诸多的花样。

我国古代的灯具品类众多,形态各异,而美不胜收的灯入了光焰万丈的唐代诗歌,其意象更是唯美而丰富。

升平乐事图之花篮灯 纸本设色 18.5×24.3cm 清 佚名 台北故宫博物院藏

相思之灯

灯火微弱的光亮,是一种卑微的情感寄托。

“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。”李商隐的《夜雨寄北》道出了浓浓的思念之情。

诗人寄身巴蜀,归期难定,无法回答关于归期的问询,只能遥相思念。巴蜀秋雨连绵,引得人情难自禁,愁绪满怀,不由得浮想联翩。多希望能和思念的人一同修剪烛芯,让晦暗的灯火明亮起来,好秉烛夜谈,畅叙别情。

相思是孤独的产物,而孤独时能有思念的对象,就如拥有一盏还可修剪的烛火,即便此时晦暗不明,终究还有可以盼望的明亮。但对李商隐来说,诗中那盏相思的烛灯,永远不会再有机会剪亮了。

这首诗是诗人写给妻子还是友人,历来有些争议,因为作此诗时,李商隐的妻子已经不在人世。但“共剪西窗烛”的意象,若不是用在夫妻之间,而是用在友人身上,那场景实在有些违和。

东坡寒夜赋诗图绢本设色 明 仇英

据记载,李商隐当年七月离家,他的妻子王氏则在夏秋之际病故,这里的时间便有了一丝悬念。李商隐的妻子如果是在他离家后才去世,那么以古时的通讯条件,李商隐很有可能在妻子去世数月后才得知消息,所以,他深情写作此诗时,还不知道妻子已经离世。满心期盼,等来的却是天人两隔的噩耗,这是多么沉痛的悲剧。

而如果这首诗是在已经知情的情形下写就的悼亡之作,这无法真实寄出的相思,便更添了无处安放的刻骨凄凉。

温庭筠的《新添声杨柳枝词》中,也有一盏铭刻着相思的灯:“井底点灯深烛伊,共郎长行莫围棋。玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知?”“井底”象征着深处,“深烛”谐音“深嘱”,一盏点亮在井底深处的灯,处在安全牢靠之所,四面无风,火苗坚挺,宛若内心深处绝不动摇的爱情誓言,在别离之际说出,和最能寄托相思之意的红豆一道,构成了刻骨铭心的情感冲击。

尚未真别离,便已相思难禁。好在,斯人尚在,纵使短暂分离,也能期待重聚之日。

孤残之灯

相思亦有广义,不仅仅存在于情侣之间。

“长相思,摧心肝”,李白一首《长相思》,明写“闺怨”题材,实则抒情言志,别有寄寓。“孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹”一句中,“孤”字不仅用来形容灯,更是人物内心深处的写照。

火光原本恣肆而热烈,一不留神就有冲天之势,却因灯具的限定,只能被小规模使用,野性被驯服,徒留无可奈何的顺从。一盏灯散发的光亮,虽可以有限地照亮眼前的黑暗,可无论是相比于白日里太阳光的温暖普照,还是强劲的大火之光,都可谓渺小黯淡,正好用来比拟一颗颗落寞寂寥之心。

姚燮诗意图册之二“独夜凌波景,孤镫是尔知” 绢本设色 27.3x32.5cm 清 任熊

唐诗中,有大量的“孤灯”意象,伴着诗人难眠的心绪——李端有“月落星稀天欲明,孤灯未灭梦难成”,白居易有“夕殿萤飞思悄然,孤灯挑尽未成眠”,李群玉有“孤灯照不寐,风雨满西林”,戎昱有“晓角分残漏,孤灯落碎花”,王维有“秋夜守罗帷,孤灯耿不灭”,黄滔有“此生如孤灯,素心挑易尽”,贾岛有“独坐离容惨,孤灯照不开”……

一盏盏孤灯背后,是一颗颗敏感多思的文人之心。而与“孤灯”意象相似的,是“残灯”。

张仲素的“楼上残灯伴晓霜,独眠人起合欢床”,白居易的“耿耿残灯背壁影,萧萧暗雨打窗声”,元稹的“残灯无焰影幢幢,此夕闻君谪九江”,韩偓的“时复见残灯,和烟坠金穗”,刘威的“寂寞谁相似,残灯与素琴”,都通过处于将熄状态的残灯意象,表达了某种与之契合的人生境遇。

如杜荀鹤在《馆舍秋夕》中“寒雨萧萧灯焰青,灯前孤客难为情”一句,“孤”字更偏重对主人内心体验的描摹,面对着一盏孤灯,人尚有主动的自省意识。“残”字则更偏重灯火实际表现出的燃烧状况,虽表意较含蓄,实际呈现的效果却更显无奈和无力。如白居易诗中所写,“水窗席冷未能卧,挑尽残灯秋夜长”,残灯背后是漫长的秋夜,心绪尚且不能自控,来自大自然的不可抗拒的季节变换,更加不由人更改支配了。

一盏残灯,不仅孤独,还虚弱乏力,像极了无法由自己主导的前路。在“残灯”的人生意象之下,是洞悉世事后选择淡然豁达,听之任之,还是郁结难解,忧思不断,全看各人造化了。寒凉之灯

古时的灯光,再微弱,也伴有火苗的温度,然而《全唐诗》中,“寒灯”这个意象,出现了70多次。

天寒地冻之时,看着一盏带着暖意的灯火,却只感到凄凉悲苦,只能说是情景交融,更是境由心生。“寒”与“灯”这两个原本不该搭配在一起使用的字眼,组合出一种关于时运坎坷、命运波折的深刻体验。

秉烛夜游图绢本设色 24.8×25.2cm 南宋 马麟 台北故宫博物院藏

高适写过一首《除夜作》:“旅馆寒灯独不眠,客心何事转凄然?故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。”除夕之夜,家家户户团圆守岁,欢聚一堂,诗人却还在旅居途中,形单影只,只能凄然思乡。此情此景,对比强烈,竟然让散发着光和热的灯也显得寒意逼人。

一盏寒灯前,孤独的旅人身心俱冷。

千人石夜游图 纸本设色 30.1×157.1cm 明 沈周 辽宁省博物馆藏

無独有偶,同样是除夕夜,同样是旅居他乡,戴叔伦写过一首《除夜宿石头驿》:“旅馆谁相问?寒灯独可亲。一年将尽夜,万里未归人。寥落悲前事,支离笑此身。愁颜与衰鬓,明日又逢春。”作为读者,窃以为此诗写到“万里未归人”,便可以恰到好处地收尾了。纵然眼前的灯带着客居的寒意,也只能与它做伴。身边没有亲朋,无人关切,哪怕一盏寒灯,在此处境里也显得可亲可近。虽然流离在外,尝尽凄楚,诗人也尽可能以自嘲的语气,化解心中的悲苦。

然而,除夕这个特别的日子,又难免令人百感交集,思绪纷涌。倾诉欲一旦点燃,又如何止得住,诗人便不由得感慨下去。只是,情绪越释放,便越容易陷入自怜。越想自己愁颜衰鬓、一年不如一年的境况,心绪就越发难以转圜了。

还有马戴的《灞上秋居》,“落叶他乡树,寒灯独夜人”,将流落他乡的凄苦和秋天的萧瑟,与孤寒融为一体,互相映衬,如一幅水墨画,尽显诗人复杂难言的心境。

杜苟鹤的“斜风吹败叶,寒烛照愁人”,与马戴之句异曲同工。前半句写秋景,也是描绘落叶的萧瑟,后半句描摹人,“寒烛”与“寒灯”相似。秋去冬来,天气越发寒冷,秋意配寒冬,就如同“寒灯”这个意象中,寒与暖两个要素的混搭。

情与景交融,人在情景之中,诉说着自身的命运和际遇。

闲适之灯

灯的意象虽然常与敏感细腻的内心体验相伴,但最不该被我们忽视的一点是,灯还是人们夜间休闲生活的保障。

没有灯,人类夜晚的长短,便只能受制于自然的运转、节气的更替。灯深度参与了人类的社会生活,也因此,足以承载与休闲生活有关的心灵体验。

韩熙载夜宴图(宋摹本)(局部) 绢本设色 28.7×335.5cm 南唐 顾闳中 故宫博物院藏

严维的诗句“闲灯忘夜永,清漏任更疏”,就表达出一种与“孤灯”“残灯”“寒灯”迥然不同的超脱境界。黑夜漫长又如何,只要内心拥有超逸的境界,就能看破黑暗,不再执迷。内心的格局变了,对世界的感知也会随之改变。

而这种跳出执着的心境,是如何找寻到的?

白居易晚年皈依佛教,安闲自在,自号“香山居士”,从他的《竹楼宿》中可一窥端倪:“小书楼下千竿竹,深火炉前一盏灯。此处谁与相伴宿,烧丹道士坐禅僧。”功名利禄不过是尘世的藩篱,有追名逐利,方有怀才不遇。如果将名利之心打破,本来无一物,自然不会有被利欲熏心的烦恼苦楚。安然闲适的心态,超凡脱俗的境界,与佛教无欲、道家无为的理念不无关系。

诗歌意象的转变,与社会进程密切相关。

唐朝中晚期,经过“安史之乱”“朋党之争”“官宦之争”等一系列的动荡和变故,人们对“无常”的体悟比以往任何时候都要强烈。许多人因此而产生归隐避祸之心,向往起出家人的与世无争。

与很有可能朝不保夕的世俗追求相比,文人更愿意追求精神的超逸和解脱。毕竟,声名、地位和财富都是身外之物,在混乱的局势下,有太多的不确定性,唯有心,是可以不受现实条件桎梏,由自己主导的。

心境变了,诗歌中关于灯的意象也便随之发生了变化。即便仍用“孤灯”,气象也有所不同。

杜牧有诗云:“微雨秋栽竹,孤灯夜读书。”依然是秋意配孤灯,但这里的秋不再是落叶枯败的被动萧瑟,而是竹子借着细雨的滋润生发,生机萌动的喜悦景象。这里的孤灯,也不再凄楚寂寥,而是充满怡然自得的自洽之感。管它世事纷乱,只要还能有一方安静之地享受孤独,享受阅读,已是难得的幸福。

还有岑参的“然灯松林静,煮茗柴门香”,姚偓的“白雨鸣山麓,青灯语夜阑”,刘禹锡的“数间茅屋闲临水,一盏秋灯夜读书”,郑谷的“坐睡觉来清夜半,芭蕉影动道场灯”,刘沧的“灯前话旧阶草夜,月下醉吟溪霜树”,等等,都表现出一种安然自在、充实自得,心灵不受拘束的闲适气韵。

春夜宴桃李园图绢本设色明仇英故宫博物院藏

智慧之灯

抛开对人的情绪的执着,回归灯本身,其最基本的功能就是带来光明。而对人来说,智慧就是内心的光明。

禅宗六祖慧能有言:“譬如一灯能除千年暗,一智能灭万年愚。”佛经中,灯的意象出现,总与智慧有关,这个意象也投射在诗歌中。

晚年笃信佛法的白居易有诗“口藏传宣十二部,心台照耀百千灯”,其意义就是取自佛法。点燃一盏智慧的明灯,便能照破黑暗,點燃起百千只灯,而这百千只灯继续去点亮其他灯盏,如此延续下去,智慧就不会消泯,光明便可以持久永恒。

韩偓的《僧影》,是一首悼念亡僧之作,其中“智灯已灭馀空烬,犹自光明照十方”之句,意境更进一步。只要点燃了智慧之灯,即便肉身泯灭,智慧依然会长存不灭。

智慧不灭,便是燃起佛性的长明之灯。

张说写过“但传无尽灯,可使有情悟”,韦庄写过“不说有为法,非传无尽灯”,寒山有言,“唯有一般恶,不传无尽灯”。智慧相传,才能如灯盏点燃灯盏,造就驱散黑暗的长明之灯。

罗隐写过一首《长明灯》,最后有“孤光自有龙神护,雀戏蛾飞不敢侵”之句,说的就是那当初不知由何人点燃的长明灯——它始终明亮着,穿过岁月的烟瘴,不知来龙,只知去脉;它将会继续明亮着,燃烧到无尽的未来。