沈阳故宫藏清宫廷马镫

□ 蔡憬萱

中国是世界上养马历史最悠久的国家之一,也是马文化比较发达的国家。中国野马的驯养始于渔猎时代,早在5000多年前已用马驾车,殷代便开始设立马政(马政亦作“马正”,指我国历代政府对官用马匹的牧养、训练、使用和采购等的管理制度)。秦汉时已建立了比较完整的马政机构,大规模的经营马场①,并开始使用马具。先秦时代,马多用于驾车,极少单骑,春秋末年才有贵族骑马的记载②,因此马镫是马具中较晚出现的一种特殊器物,不仅方便上马,更是使人们在骑乘的过程中,便于对马的控制,解放双手,尤其是对骑马作战有着十分重要的作用。近年来随着中国考古学黄金时代的到来,有关我国早期马镫遗存的报道时有出现,为人们研究我国古代马镫的产生及发展提供了大量可靠的实物资料,相关的研究论文不下几十余篇。

图1 清 鎏金铁马镫

图2 清 铁金马镫

图3 清 珐琅马镫

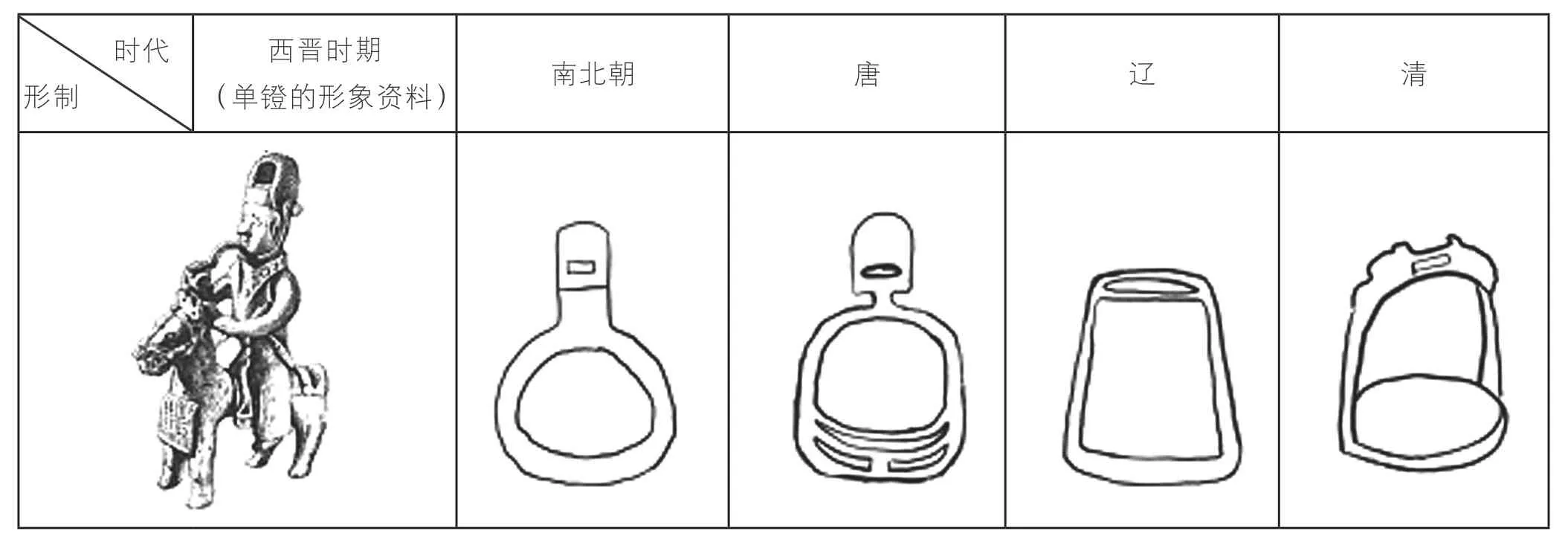

我国古代的马镫形制主要经历了几个大的时期变化(表1)。根据目前考古发现的早期马镫(3~4世纪)资料来看,最早的马镫为单镫上马(产生时间不晚于西晋),属原始形态的马镫③。到十六国时期开始出现具有实际骑乘意义的双马镫,最初制作马镫应该是采用“揉木为镫”“屈木为镫”“斫木为镫”等工艺制成的④。由于南北朝时期,中国一直处于常年的战乱,双马镫的发明使人们在作战时能够更好地控制身体平衡,解放双手,使用武器作战。从唐代到辽金时期,马镫的材质多为铁质等金属,镫面由最开始的环形逐渐变成细长的平面,上部的长柄逐渐缩短,这样士兵在作战时能骑乘的更加舒适及轻便,提高作战效率并且减少了制作马镫的用料,节约国家财政支出。到元明清时期,由于国家的稳定,战乱较之前减少,国力增强,马镫的形制逐渐定型,与现代马镫基本相同,其镫面变为椭圆形,脚踏的地方更加舒适,镫穿依旧很小,两侧多雕刻有精美的纹饰,材质及装饰工艺也更加的华丽和精美。值得注意的是由于北方的冬天较冷,人们需要穿棉鞋,上马很不方便,所以冬天用的马镫要比夏天用的马镫大许多。

图4 清 铁金马镫

图5 清 铁金马镫

表1 我国古代马镫形制的演变

马镫经历了漫长的发展演变,至清代时已达到了成熟阶段,尤其是满洲族从小便擅长骑射,建国后更是以骑射为其立国之本,对马的重视,形成了等级森严的马政制度,马镫的铸造及使用也更加细化。但是,有关清代马镫资料的整理和研究,目前尚鲜有系统而深入的学术研究成果。从现存保存较完整的清代马装具实物来看,主要是清宫遗留下来的产物,多为清代帝王御用品,主要收藏于北京故宫博物院和沈阳故宫博物馆等处。

图6.1 乾隆 戎装大阅图轴

图6.2 马镫细节图

从现已发表的学术文章来看,学术界的研究焦点多关注于清宫马鞍具的研究,马镫作为鞍具的附件一般只是简单介绍,尚鲜有系统而深入的研究,因此清代马镫仍属我国古代马具研究的薄弱环节。基此,本文拟在对沈阳故宫所藏的清代马镫资料作进一步分析整理的基础上,就其清代御用马镫的材质、制作工艺、纹饰、形制、功用等问题略陈管见,以求有补于这一学术缺憾。

图7 清 铁金马镫

图8 清 铁金马镫

一、沈阳故宫藏清代宫廷马装具(马镫)的来源及现状

后金建国初年,尚属较为落后的少数民族地方政权,不仅物资匮乏而且各项礼制均未完备,汗王的御用物品及宫中各种器物传世十分稀少。后来通过一次又一次的武装战争,大肆掠夺财物,国力才不断充实,逐步形成了后金至清初时期宫廷文物与收藏品的雏形,为清入关后大量宫廷文物的产生奠定了一定基础。1644年清顺治帝迁都北京后,大量宫廷物品迁走,除一些已无继续使用价值的遗物外,并无重要物品在盛京宫殿收藏。直到1671年康熙帝初次回盛京谒陵,将原存北京紫禁城的顺治帝生前所用部分武备移至盛京,并于旧宫供奉,此后康熙二十一年(1682)、三十七年(1698)仍有增加。清乾隆、嘉庆、道光等历代皇帝东巡谒陵时均沿其制,遵循“不忘旧制、不忘根本”的国策,将前代皇帝所用武备运至盛京皇宫收藏,其中就包括了历代皇帝的御用马装具,这些文物在许多清宫档案中均有记载,如《飞龙阁恭贮各项器物清册》中记载了康熙十年(1671),有“世祖章皇帝御用嵌松石珊瑚丝线鞦辔绣龙軲镀金龙头铁镫鞍”等顺治帝御用马鞍18副;盛京内务府档案记载了乾隆皇帝四次东巡时,命武备院送来了大量太祖、世祖、圣祖、世宗、高宗的御用马装具,并修建飞龙阁,用以供奉⑤。

图9.1 清乾隆 皇帝大阅图轴

图9.2 马镫细节图

盛京皇宫是清朝的龙兴之地,是仅次于北京紫禁城的陪都宫殿,但在清末近百年的战争及社会变迁中命途多舛,原藏大量文物几经风雨飘摇。清末时,清政府为保护文物安全,虽将宫内大量藏品运送到热河保存,但是沙俄军队侵占沈阳时,还是掠夺走了许多珍贵文物。1914年,国民政府要在北京设立“古物陈列所”,下令从盛京皇宫运走了大量文物,其中就有原藏于飞龙阁的御用武备,如北京故宫博物院现藏“清太祖皇太极御用铜镀金镂空马鞍”就是此时调拨北京的。至此,大量珍贵文物遗失,至今再未回来,昔日盛京皇宫的风采早已不复存在⑥。

图10 清 马镫

图11 清 马镫

沈阳故宫博物馆现藏清代马装具近300件套,其中有清代御用马鞍具37件套,大多为清乾隆皇帝的御用品,仅有少量为康熙及雍正皇帝的御用马装具。这些马具除少部分为清宫旧藏和本市征集外,多数是1959年、1966年从北京故宫博物院调拨过来的,每一件马鞍均配有马镫一副,并以皮带连接于马鞍两侧,此外沈阳故宫还收藏有7副独立的清代马镫。

图12 清 马镫

图13 清 马镫

二、材质及制作工艺

清帝入关后,随着国力不断壮大,清宫御用品也愈加奢华,在马镫的制作上也是集多种装饰工艺于一身,铸造出了精美绝伦的御用品。沈阳故宫现存清代宫廷马镫的材质主要有铜质、铁质、银质等,并在表面以鎏金、鋄金、鋄银、珐琅、镶嵌等工艺来装饰,体现着皇家的奢华与考究。

1.鎏金工艺

图14 圈梁纹饰

鎏金工艺是我国的传统手工艺术,亦称“流金”“涂金”“镀金”“度金”。这种工艺最早发明于战国时期,至今己经有2000多年的历史。鎏金技艺自产生之初就一直被手工艺人使用,直到现在仍被广泛运用。其具体的工艺流程是把金和水银合成的金汞剂,涂在器物的表面,加热使水银蒸发,使金牢固地附在表面而不脱落。沈阳故宫藏的鎏金马镫有铁质和铜质两种,但由于铁没有延展性,因此铁鎏金马镫上的金材质特别容易脱落,沈阳故宫现存铁鎏金马镫的这种情况较多(图1),破损严重,因此为解决此问题,古代匠人们发明了铁鋄金、铁鋄银工艺。

图15 龙头纹饰

2.鋄金银工艺

鋄金银工艺又称为“铁翦金”“铁翦银”,这种工艺主要用于铁器上,在元明清时期已经成为一种广泛使用的制作工艺,由于其制作过程的复杂和用料的珍贵,因此鋄金银工艺一直掌握在上层社会之中,更是身份地位的象征,流传的器物多见于皇家用器及佛教法器,由于其工艺的复杂,近代已近失传。

据清代《匠作则例》记载:“鋄金银工艺共有发路、鋄罩、烧砑、钩花、点漆几道工序。其工艺是:①发路:在铁器表面挫出细密的网格纹饰也叫‘布目地’。②鋄罩:将金银丝或者金银片按照预先设计的形状直接鋄在器物表面。③烧砑:将器物入火烧到一定温度,然后用砑子将金银处理平滑,让它们结合得更加牢靠。④钩花:在金银丝或金银片等的表面錾刻花纹,修整图案。⑤点漆:将金银以外的部分涂上涂层,加深颜色以凸现金银图暗的光彩。”

沈阳故宫现存清代宫廷马镫中最常见的为清乾隆时期的铁鋄金马镫,其制作精美,保存至今,纹饰依旧清晰,活灵活现(图2)。

3.珐琅工艺

珐琅,又称“佛郎”“法蓝”“景泰蓝”,这种彩色装饰工艺从明代时由外国传教士带入中国,并深受明清皇室的喜爱,在清代时珐琅彩工艺开始广泛使用并用在皇帝御用的马装具上。沈阳故宫就藏有一件清乾隆时期的珐琅马镫(图3),镫面及套脚圈梁通体用錾胎珐琅工艺饰缠枝花卉纹。

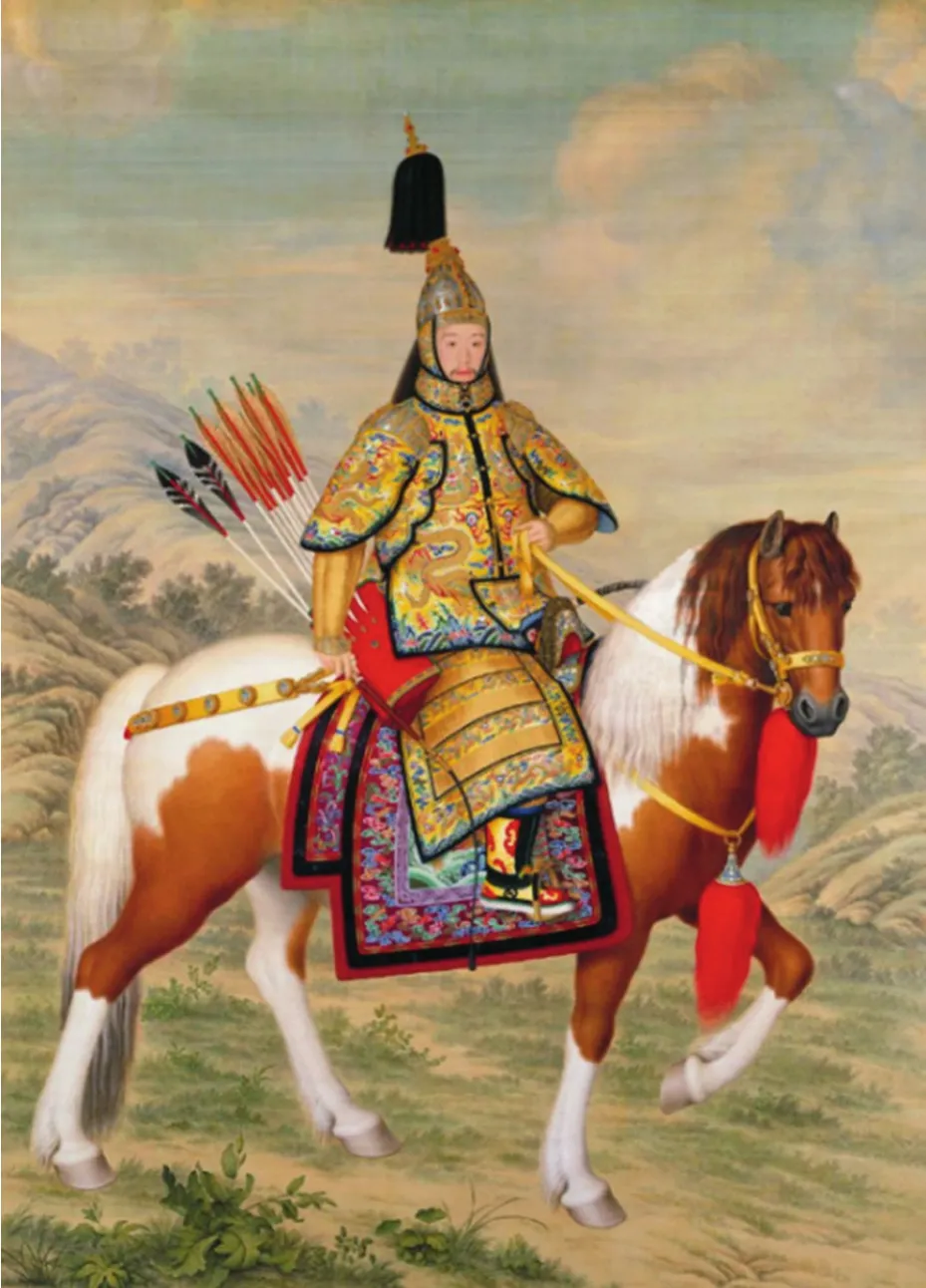

4.镶嵌工艺

在许多的清代御用马镫上还镶嵌有金银、宝石、角器等珍贵的材料。如沈阳故宫就藏有多副镶嵌有动物角器的马镫。如图4,在马镫的套脚圈梁两侧镶嵌有雕刻羚羊角式样的角器,此副马镫为清乾隆皇帝御用品(附有皮条);还有一副马镫镶嵌有牛角,如图5。这种嵌兽角形制的高等级马镫从清早期直到乾隆时期一直延续下来,在清宫中非常的常见。《乾隆皇帝大阅图》轴,清乾隆时期,郎世宁绘,设色绢本,纵332.5、横232厘米。本幅画系乾隆皇帝29岁时的戎装像,此画现藏于北京故宫博物院(图6)。图中所绘的乾隆御用马镫也是相同的形制,说明此种形制的马镫属皇帝御用。

5.其他

图16 如意云头纹

清代宫廷马镫制作的非常精美,除上述主要制作工艺外,还有很多装饰工艺的体现,如许多保存下来的清代宫廷马镫的镫面为四周凸起,内部下凹,里面贴有残存的白色皮革材料(图7),图8为清康熙皇帝御用马镫,现存此类马镫的镫面皮革都已破损,我们只能在郎世宁绘的《乾隆皇帝大阅图轴》中才能看清其原貌(图9)。《乾隆皇帝大阅图轴》,清乾隆时期,郎世宁绘,设色绢本,纵430、横288厘米。此画为乾隆二十三年(1758)时所绘,现藏于北京故宫博物院。此类马镫的镫面贴有白色的皮革,与凸起的金属镫边平齐,应该是起到柔软舒适的作用,由此也可以看出,清代御用马镫制作工艺的考究与华丽。

三、纹饰

清代宫廷马镫的精美之处,不仅在于其用料珍贵,更多的是体现在其纹饰雕刻活灵活现、栩栩如生。清宫马镫的纹饰装饰可分为三个部分:镫面装饰、圈梁装饰及圈梁顶部装饰。

1.镫面装饰:主要纹饰有几何纹、钱纹、缠枝纹、云龙纹、回纹等(图10~图13)。

2.圈梁装饰:主要纹饰有龙纹、夔龙纹、缠枝花卉纹等等(图14),还有一些为素面。

3.圈梁顶部装饰:多为镂雕的龙头纹,形态各异,千姿百态(图15)。还有如意云头纹(图16)等等。

从清宫马镫的纹饰可以看出,主要以龙纹装饰为主,体现着皇家气息及皇帝至高无上的身份。

四、形制

马镫经历了漫长的发展演变,至清代时马镫的形制逐渐定型,与现代马镫基本相同,镫面变为椭圆形,脚踏的地方更加舒适,镫穿依旧很小,两侧多雕刻有精美的纹饰,材质及装饰工艺也更加的华丽和精美。

沈阳故宫现藏马镫多为清中期宫廷御用品,因此从形制来看,基本相同,只有装饰工艺的不同。清早期的马镫以铁鎏金制品居多,纹饰简单朴素;到清中期,由于国力强盛,马镫的形制及装饰更加变化多样,镫面不仅有椭圆形,还有花瓣形、菱形等,如图11为清康熙御用马镫,表面还嵌有皮革,纹饰更加精美,多以龙纹装饰;到清末期,由于国力衰退,马镫的制作不仅没有创新,反而走向衰落。

五、马装具(马镫)的功用

清朝对马的重视程度远远超过了前代,马政制度也愈加苛刻,从顺治皇帝起,清政府便严格限制民间私人养马,因此马装具在民间的使用也受到了很多限制。由于社会逐步安定,战事减少,清宫马装具的功能已经不仅仅是为了打仗时使用,其功用主要分为三大类,一类为作战时的实用器具,较为轻便;一类为礼仪用器,供皇帝及王公贵族,平日出行、牧场围猎、祭祀大典等重要场合的礼仪用具;另一种为贡品及赏赐品,每到举行大型庆典时,王公大臣会向皇帝进献马装具,皇帝也会赏赐给各位王公及外国使臣,以示友好。

沈阳故宫现藏清代马装具大多为礼仪用具,其中就有清康熙(图17)、雍正(图18)、乾隆(图19)的御用马鞍具,马镫作为马装具的重要组成部分,位于鞍座的两侧,一般以皮带或布带连接。其所配马镫均为铁翦金工艺,镫穿两侧雕以龙纹,镫面嵌有皮革,以最精美的制作工艺来装饰,体现着皇权的至高无上。另藏有仪仗用马装具12件套(图20),均为沈阳故宫原藏,其中马镫的形制完全相同,铁翦金工艺,镫穿两侧雕以龙纹,镫面为圆形,中间微凸,以错金装饰,饰方胜纹、钱纹、缠枝纹。这些仗马鞍应是皇帝东巡回盛京祭祖谒陵时所留下的。

沈阳故宫还有一套马装具是为乾隆五十二年傅恒进献皇帝的贡品(图21),并附有黄纸签“乾隆五十二年五月初四日大学士公傅恒,进嵌硝子石秋辔嵌玉花马鞍二副”。此副马蹬为铁镀金,顶部镂雕花叶纹,蹬孔为长方形,以皮带连接。

由此可见清代宫廷中的马装具的作战性质减少了,更多的是为了出行的舒适及赏赐用,因此制作非常精美考究。

六、结束语

从沈阳故宫所藏清宫御用马镫的实物资料来看⑦,从清太宗皇太极时期至清朝末年,清宫马镫经历了发展、顶峰、衰落的过程。清初皇帝所使用的马镫有银质、铁质,部分表面鋄金银、嵌螺钿、嵌兽角等工艺装饰。到清高宗乾隆帝时,马镫的材质及制作工艺上达到了顶峰,多为铁鋄金,嵌各色宝石,饰龙纹装饰,纹饰雕刻非常的精美华丽。此后清帝沿用此制,但到清末由于国家财力的逐渐衰退,马镫的制作工艺已远不及清乾隆时期的考究精美。

清代宫廷马装具(马镫)的功能也发生了巨大转变。清朝是以马上得天下的民族政权,始终奉行着“以骑射为立国之本”的国策,因此对马政的重视程度也远超前代。在《清史稿·志一百一十六·兵十二》中详细记载了清代的马政制度,明确写到“清初定现任官得养马,馀悉禁之。寻许武进士、武举、兵丁、捕役养马。康熙元年,禁民人养马。有私贩马匹,为人首告者,马给首告之人。其主有官职,予重罚。平民荷校鞭责……雍正十三年,定马、驼出厂时,毛齿皆有册,回日覈验,如疲瘠十不及三,免议,否则兵鞭责,官罚俸有差。乾隆初,禁牧丁等盗马私售,及与人乘,峻其科罚。十六年,严牧马减克料草之罪。二十八年,官马出青,每百匹准倒十匹,逾额勒其买补。嘉庆十一年,行围木兰,查获私贩马匹诸犯,重惩之。”由此可知,清代政令平民百姓不可以养马,更不可能有马装具,直到清代末年,才开放此政策。因此马装具更是一种身份地位的象征,每到举行大型庆典时,王公大臣会向皇帝进献马装具,皇帝也会赏赐给各王公及外国使臣,以示友好。由此可以看出,清代的阶级等级划分十分明确,封建中央集权制度达到顶峰。

图17 清康熙 御用马具

图18 清雍正 御用马具

图19 清乾隆 御用马具

图20 清 仪仗马鞍

图21 清 牛角边镶铜饰嵌料珠马鞍

清代马镫对后世及现代马镫也有着深远的影响。马镫发展到清代时已达到了成熟阶段,清末由于马政的放宽,平民百姓也可以养马、驯马,因此,马具也更加平民化,多向实用型转变。现代马镫多以清代马镫为原型,但更多的吸取其实用、轻便的特点,而不再华而不实。

中国是世界上最早使用马镫的国家,马镫是一项具有划时代意义的发明,它对人类社会的改变具有深远的意义,尤其是对军队作战方面,双马镫的发明,彻底改变了骑兵的作战方式,使其一经发明,便迅速在欧亚大陆传播开来,因此马镫的研究值得引起学术界的重视。关于清代宫廷马镫的许多问题还有待我们发现和深入研究,例如清代宫廷马镫制作与使用的等级差别等问题,都值得我们思考,相信随着资料的不断丰富,许多问题也会迎刃而解。

注释:

①黄淑洁《中国传统马文化内涵及象征寓意研究》,《内蒙古艺术》2017年第2期。

②《左传》昭公二十五年:“左师展将以公乘马而归。”自南宋吴曾《能改斋漫录》以来,皆据此以为乘马之始。孙机《唐代的马具与马饰》,《文物》1981年第10期。

③杨泓认为,长沙西晋永宁二年墓出土的釉陶骑俑马鞍左侧前缘挂的三角形小镫,是供上马时踏足用的,上马后便不再踏镫了,这种小镫,应该是马镫较原始的形态。王铁英《马镫的起源》中也提到了:“单镫并非骑行使用,它和马镫的功用是截然不同的,不是真正意义上的马镫。所以该文“讨论的马镫,只限于悬系在马鞍两侧,以方便骑马者上马和在骑乘时支持骑马者双脚的马具。”

④田立坤《古镫新考》,《文物》2013年第11期。

⑤⑥白文煜《清帝东巡研究》,辽宁大学出版社,2015年。

⑦毛宪民《清宫武备兵器研究》,文物出版社,2013年。