受援国法律体系框架下援外文化遗产保护的制度适用实践

——以尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目为例

中国文化遗产研究院 北京 100029)

刘志娟(中国文化遗产研究院 北京 100029)

我国自1957年起,先后在蒙古、柬埔寨、肯尼亚、乌兹别克斯坦、尼泊尔、缅甸等国开展文化遗产保护与考古国际合作交流工作。近年来,配合国家外交大局和“一带一路”倡议所实施的一系列对外援助文化遗产保护项目已经取得一些前期成果。对外援助文化遗产保护项目既要考虑援助效果,也要考虑文化遗产保护工作的专业性和特殊性;具体到项目实施过程中的制度适用,则是既要满足国内对外援助项目的普遍性制度规范要求,也要遵循国际社会公认的保护理念,更要尊重和遵守受援国文化遗产保护相关法律规定。本文拟以中国援尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目为例,初步探讨对外援助文化遗产保护项目在受援国法律体系框架下的制度适用实践情况。

一、尼泊尔文化遗产保护法律体系概况

法律体系意指一个国家现行的、多部门的全部法律规范的集合,以门类齐全、结构严密和内在协调为最高要求。文化遗产保护法律体系作为一国法律体系的重要组成部分,以中国为例,从法律渊源角度包括法律、行政法规、地方性法规、行政规章、其他规范性文件及国家加入或签署的国际公约、条约[1]。

地处喜马拉雅群峰南麓山脚下的尼泊尔,深受来自中国西藏和印度的混合影响,是亚洲最重要的文明与佛教、印度教和平相处的交汇点,文化遗产众多,其中“加德满都谷地”文化遗产①加德满都(Kathmandu)、帕坦(Patan)、巴德岗(Bhaktapur)三大城市的杜巴广场,斯瓦扬布(Swayambu)、博大哈(Boudhannath)两座佛教圣庙和帕舒帕蒂(Pashupatinath)、昌古·纳拉扬(Changu Narayan)两座印度教神庙,共同构成“加德满都谷地”世界文化遗产。和“佛祖诞生地”兰毗尼分别于1979年和1997年被列入《世界遗产名录》。

尼泊尔自1956年起专门立法保护境内文化遗产,并于1978年加入《保护世界文化和自然遗产公约》成为缔约国,在公约及其操作指南框架下实施文化遗产保护。目前形成了以基本专门法和实施细则为基础,以针对性、操作性较强的特殊规范性文件为补充的法律体系。

(一)行政法特点鲜明的专门法——《古迹保护法》及实施细则

《古迹保护法》是适用于尼泊尔全国文化遗产保护的专门法律,经尼泊尔部长内阁议定后,于1956年由当时的国王马亨德拉·沙阿正式颁布实施,经过8次修订后,至今仍在发挥法律效力。

该法共21条,以古迹保护区(Preserved Monument Area)②古迹保护区:经过尼泊尔政府认定公布的古迹所在的地方或区域。、古迹(Ancient Monument)③古迹:超过一百年的、具有历史、艺术、科学、建筑学等重要价值的寺庙、遗迹、房屋、修道院、佛塔、比哈尔建筑等;亦指具有特定价值的遗迹所在地、人类居住区或场所、古代人类居住区的遗迹、遗址、洞穴等。、考古文物(Archaeological Object)④考古文物:史前人类制作和使用的文物或手写家谱、手写稿、金铭文、铜铭文、岩相、木制题字、写在树皮上的文件、写在树叶上的文件、纸、硬币、发生历史事件的房屋或特殊历史人物居住的房屋、特殊历史人物使用过的石头、木头、土壤、象牙、骨头、玻璃、布、纸或金属、包含重要书写物件的房屋结构、书写或铭刻人物、神庙或女神庙、佛教纪念碑、雕像、用于表示感谢之情的建筑、皇宫中的文物、动物、鸟类及用于记录任何国家历史的任何可移动或不可移动文物的复制品、尼泊尔王国政府不时通过尼泊尔公报所载通知规定的文物。和古董(Curio)⑤古董:不超过一百年历史的现代手工艺品。与中国“古董”常代称“珍贵罕见的古物”意义不同。作为保护对象,规范了上述四类对象的保护与管理原则、方式和程序[2],行政特色鲜明。同时,因受国家政体由君主制向民主共和制转变的影响,该法律呈现出既统一行政权力、又尊重物权自治的特点,具体表现在以下几方面。

所有权归属。《古迹保护法》从所有权角度将境内文化遗产分为公共所有和私人所有两类[3]。公共文化遗产的所有权归属于尼泊尔考古局,由其负责保护、维护和利用。私有文化遗产的保护、维护和利用则由其所有权人负责,除非考古局从国家和国际重要性角度认为有必要对私有古迹进行保护、维护和利用的,则由其接管相关工作。

管理职权分级。类似我国《文物保护法》的管理职权规定,考古局作为尼泊尔政府文物行政主管部门负责其国内文化遗产的保护、维护和利用,地方各级政府负责本行政区域内的文化遗产保护工作。但因尼泊尔国内文化遗产众多且牵涉者众,考古局局长作为首席文化遗产官员,可在政府授权下,与私有文化遗产所有权人订立责任契约[4],确保其在统一指导下,尽可能地实现文化遗产管理和经营利用自治权。

直接于部门法中规定允许行政复议。《古迹保护法》规定,任何人对考古局作出的具体行政行为不满的,都可在一定时限内,向政府提出抗议,由政府作出最终决议[5]。允许行政复议可以监督和维护考古局依法行使职权,保护文化遗产相关人的合法权益。

法律文件在保持相对稳定的同时,常常根据现实情况和形势发展的需要,适时进行修改。自1964年至2010年,《古迹保护法》经历了8次修订,与时俱进,逐步深入体现其变革特点,更好地满足了尼泊尔国内文化遗产保护的需求。

实施细则是为了确保法律得到更好的贯彻执行,结合实际情况,对其所做的详细具体的解释和补充。《古迹保护条例》作为尼泊尔政府正式颁布的补充细则,于1989年出台,效力与上位法一致。

《古迹保护条例》共分4章,细化了考古局对古迹勘测和分类、文化遗产修复、考古挖掘等具体工作的程序性管理方式的同时,准许成立技术委员会、古迹勘测和分类委员会、古迹保护合作委员会、古迹保护基金管理委员会等,吸纳专家、学者和地区主管官员,通过定期举行会议的方式,行使对考古局的建议权[6]。

(二)特殊背景下的规范性文件——《震后文化遗产保护修复基本指南》

2015年4月25日,一场8.1级的破坏性大地震袭击尼泊尔,给这个历史悠久的雪山之国带来巨大的生命和财产损失。根据考古局的损坏评估报告,加德满都、帕坦、巴德岗、努瓦科特等地区成百上千的历史文化遗产受损。地震不仅对文化遗产造成了无法弥补的损失,也对尼泊尔的经济支柱旅游业造成了巨大影响。在此特殊背景下,及时对受损的文化遗产进行保护和修复迫在眉睫。

由于现行的《古迹保护法》和《古迹保护条例》都不足以解决地震发生后的特殊问题,考古局根据专家意见,于2017年制定并实施了《震后文化遗产保护修复基本指南》(以下简称《震后指南》)作为保护和修复被地震摧毁的文化遗产的特殊指南方针。同时,为有效执行该指南,还颁布了规范具体修复原则及做法的配套手册。

《震后指南》的制定和公布紧密贴合《世界遗产公约》及其操作指南的规范和要求,与尼泊尔国内相对落后的管理实践相比,从立法技术上体现出优越性。《震后指南》条文共44条,针对遭受地震破坏的文化遗产构建了一个涵盖价值认知、保护原则、保护实践、利用方式的相对完整的保护体系[7],与《中国文物古迹保护准则》有异曲同工之妙。

1.保护原则及措施

(1)真实性等普遍原则。真实性要求是国际公认的文化遗产保护理念,《震后指南》同样强调真实性,要求在震后文化遗产保护与修复过程中,保留文化遗产固有的原始价值观、认同、特点、特征、趋势、属性等[8]。震后文化遗产修复需要使用传统技术和材料,《震后指南》第12条强调“如果过去曾使用不相关或非传统材料、建筑技术或过去的规范恢复或重建的任何古迹,应当在现有的恢复或重建过程中根据现有证据进行修正”。如果文化遗产修复期间没有足够的传统建筑材料或技术可以维持原有的形式和强度,必须使用非传统的建筑材料或技术时,则必须要确保这些材料和技术的使用是可逆的,并需要经过考古局批准后方可实施。同时,因保护对象范围确定为震后受损文化遗产,恢复其结构完整性的诉求亦被同时提出。

(2)优先恢复、风险管理等防灾减灾原则。基于《震后指南》出台的特殊背景,经历了地震悲剧的当代尼泊尔文化遗产保护工作者和专家在制定规范的过程中,提出加强危机管理、减少灾难风险等议题。《震后指南》第8条明确规定在保护震后受损文化遗产的过程中“应当优先修复受损最严重的”,既突显了震后文化遗产保护的首要目的,更表达了排除受损文化遗产潜在危机和次生灾害的诉求。第16条强调在修复过程中应考虑到“洪水、山体滑坡、水土流失、火灾、雷暴和游客等原因造成的危机”,并要求采取相应的必要措施。第12条关于使用非传统建筑材料或技术的前提是“如果使用传统建筑材料或传统技术无法从技术角度保证结构的抗震性能”,进一步说明了在修复过程中采取抗震措施或确保抗震风险最小化问题也受到了极大的重视。

(3)以人为本原则。尼泊尔绝大部分国民信仰印度教与佛教,对神与佛、生与死、人与灵、圣与俗的不同理解交织描绘出尼泊尔人民的精神图像,供奉者们聚集在古代寺庙里朝拜或祭祀,历史建筑中也设有部分文化遗产保护管理部门的办公场所和博物馆。“人”作为历史文化遗产的一部分是尼泊尔“活态文化遗产”保护工作中不可忽视的重要内容。《震后指南》第13条规定,“由于当地人民是古迹的守护者,必须保证他们参与到损坏古迹的重建和恢复的不同阶段中。”第14条的所有权声明,承袭《古迹保护法》尊重物权的理念,强调“文化遗产所有者在内的所有利益相关方都应参与到实施过程中”。《震后指南》不仅保障了一般人在文化遗产保护中的参与权利,还通过法律确立了特殊的“人”——传统工匠在震后文化遗产修复过程中的至高地位,第22条规定“具有传统工艺和专业技能的高级工匠受到极大的尊重,他们将为新的工匠提供培训。应当保证所有的作业由专业和具有丰富经验的工匠完成(或在其监督下完成)”。

图1 尼泊尔震后文化遗产保护和修复工作流程[10]

基于上述保护原则,《震后指南》规定的保护和修复措施主要包括采取技术手段对文化遗产及周边环境进行复原、翻新、改装、强化、加固、重建、修复、抢救性考古、周期性维护、观察监测以及环境整治[9]。

2.保护程序

《震后指南》依从《古迹保护法》的规定,承认考古局对震后文化遗产保护和修复工作具有直接管辖权和督导权,并依据《实施<世界遗产公约>的操作指南》要求,赋予其接受并动员各种经济、技术资源支持的权利⑥《实施<世界遗产公约>操作指南》第111条:有效管理体制应包括以下共同因素......e)必要资源的配置。。

震后文化遗产保护和修复工作包括评估、记录、制定方案、实施、监督和质量控制等步骤,并且包含贯彻全过程的调查和研究(图1)。

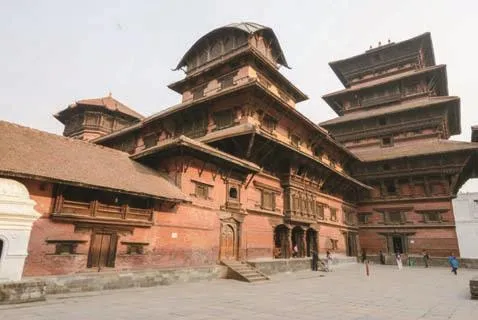

图2 九层神庙建筑群西北立面(震前)

图4 Bhaktapur塔(东北角)6层震后修复前(左)后(右)

二、尼泊尔文化遗产保护法律体系框架下的援尼九层神庙修复项目制度适用实践

尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目(以下简称“九层神庙修复项目”)是中国政府援助尼泊尔震后重建重点项目之一⑦该项目由商务部主管,国家文物局提供专业支持,中国文化遗产研究院和河北省古代建筑保护研究所分别承担项目的工程总承包和管理任务。,也是我国在尼泊尔开展的首个大规模对外援助文化遗产修复项目。

九层神庙建筑群位于“加德满都谷地”世界文化遗产7处文化遗产地之一的加德满都杜巴广场核心区内(图2),始建于17-18世纪,由沙阿王朝的两位国王下令建造,是纽瓦丽宫廷建筑中最宏伟的典范。建筑为砖木结构,于回字形院落四角各修建一座形制不同的塔,体现出鲜明的纽瓦丽建筑传统特色。建筑木雕精美,具有突出的艺术和宗教价值。

九层神庙建筑群占地面积约1300平方米,建筑面积约5600平方米。地震对文物本体造成严重破坏,包括Basantapur塔(西南角,即九层塔)7—9层、Bhaktapur塔(东北角)6层在内大约有550平方米的局部建筑完全倒塌,占整体建筑面积的10%;80%的墙体因为地震造成的挤压,产生不同程度的变形和开裂;大量木构件散落损坏;同时,建筑还出现了基础沉降、排水不畅等问题⑧数据引自《援尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目深化设计方案》“设计说明”部分。。

基于对外援助震后文化遗产修复的特性,项目严格在受援国法律体系框架下推进,不断提升援助效果。自2017年8月正式实施以来,已完成Lalitpur塔(东南角)落架维修、Kirtipur塔(西北角)全面整修、震后坍塌的Bhaktapur塔(东北角)6层和Basantapur塔(西南角)7—9层的复原维修,修复后的文物建筑几已恢复其原有结构,重现历史风貌,满足了《震后指南》的相关要求(图3、4)。同时,继续对Lohan Chowk庭院室内外地面、墙体、木结构、木装修等进行全面修缮,目前工作正在有序进行。

(一)遵循保护程序

1.依法依规推进项目实施

2015年大地震之后,中国一直积极参与尼泊尔灾后重建⑨2015年10月,受中国商务部委托,按照国家文物局要求,中国文化遗产研究院组织国内优秀文物保护专家和文物修复工程技术人员成立考察组,赴尼泊尔进行震后现场考察和项目可行性研究工作。2016年1月,两国政府换文,中国政府承担援尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目。2017年4月,商务部正式将项目工程总承包任务交由中国文化遗产研究院承担。。在长达5年的工作中,中方在尼泊尔文化遗产分级管理体系下,严格按照《古迹保护法》和《震后指南》规定的工作流程,按部就班推进项目实施。在可行性考察、立项、勘察设计、施工、调查研究及计划开展的遗产监测各个环节,都积极履行方案报批、遵守考古局和文化遗产管理经营方(九层神庙建筑群所属哈奴曼多卡杜巴广场王宫博物馆协调委员会)各项管理规定、接受考古局和专家委员会检查及建议等法定义务。

图5 Bhaktapur塔(东北角)6层木构架预安装

2.必要时应用中国管理方式

在尊重受援国文化遗产保护制度框架的基础上,在项目管理过程中融合中国智慧,于必要时应用中国管理方式,可反向丰富其制度体系的内涵,更好地全方位实现援助效果。

以九层神庙建筑群震损部位复原修复工作为例,Bhaktapur塔(东北角)6层和Basantapur塔(西南角)7—9层在地震中完全坍塌,塌毁部位高度最高可达9米。为确保震后文物建筑修复实现“原结构、原形制”,需根据震前图纸和资料照片开展木构件补配、木结构预安装等工作。因九层神庙修复项目现场空间有限,在项目工程安排布设初期,中方项目组即考虑寻找第二现场开展相关复原工作。经谈判协调,尼方同意在距离九层神庙修复现场2.5千米的尼泊尔国家博物馆院内提供场地,供中方搭设临时设施,用于对震损部分的木构件进行整修补配和预安装(图5)。

为保证修复工作顺利进行,项目组在九层神庙修复项目现场对构件进行挑选,并运输至尼泊尔国家博物馆院内临时设施对构件进行分类、编号、补配及预安装等工作。由于此项工作涉及对构件进行转运及交接等问题,为确保文物安全,项目组与九层神庙建筑群管理经营方——哈奴曼多卡杜巴广场王宫博物馆协调委员会签订协议,承诺建立共同负责的交接制度,在构件离场、进场时由交接双方代表进行确认。自2018年3月至6月,双方按上述程序完成全部2012件震损木构件的交接。

(二)响应保护原则

1.普遍原则

九层神庙修复项目工作组经过详细评估,调查和研究尼泊尔历史和九层神庙建筑群的结构、做法、传统工艺、材料等特点,使用高精细测绘设备,通过结构现状勘测、材料强度检测、材料化学成分分析等技术手段对九层神庙建筑群进行全面勘察,获得了准确的建筑现状形制、结构变形、局部坍塌、构件缺失等数据,并在此基础上形成了《援尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目深化设计方案》。

在方案设计阶段,依据《震后指南》要求,对前期不同主体对于九层神庙建筑群的修复工作进行了研究和评估,得知1974年至1978年间,在联合国教科文组织和联合国开发计划署的监管下,尼泊尔曾对九层神庙建筑群进行修复,并曾于Kirtipur塔(西北角)5层南墙和Lalitpur塔(东南角)5层北墙下各加设两根钢筋混凝土托墙梁。在本次调查中,根据现场检测情况,发现上述混凝土梁在地震中并未遭到破坏且对于整体建筑结构起到一定的稳固作用,混凝土梁对墙体影响轻微,拆除更换困难极大,故在本次维修过程中建议保留。

最终形成的设计方案遵循国际公认文物保护理念和《震后指南》普遍原则,坚持真实性、完整性和最小干预原则,尊重当地的传统做法和工艺,以期最大限度保留历史信息。修复工程以现状整修为主,对局部结构薄弱部位适当加固补强,修复塌毁部分,修补、修复残损部位及构件,消除安全隐患,恢复院落排水功能,对九层神庙建筑群周边环境进行整治。以采取当地传统工艺、材料为主,视必要性于隐蔽部位局部性地采用新材料和新技术,主要用于建筑结构加固部位,但此类应用需经过尼方相关部门认可和实验验证,并确保措施可逆⑩参见《援尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙修复项目深化设计方案》“设计说明”部分。。

以九层神庙建筑群震损木构件修复工作为例,项目组坚持按照“原形制、原材料、原工艺、原结构”,采取当地传统工艺和做法,利用当地传统木材,对震损木构件进行修复和修补。在具体工作中,首先按照《震后指南》规定的工作流程对震损木构件受损情况进行评估,将修复对象分为三类:现存木构件中保存完好的,进行清理使用、原位安装;现存木构件中局部残缺或糟朽严重的,进行修补后继续使用;对于残缺严重的现存木构件或缺失木构件,由经过尼泊尔考古局和九层神庙博物馆方认可的当地木匠按原形制、原做法,利用原材料重新更换后进行补配,以期最大限度地保留历史信息。

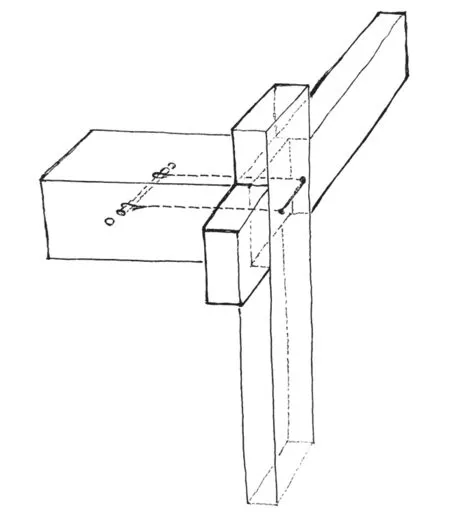

图6 柔性连接穿孔方式示意图

图7 梁柱连接方式示意图

在材料使用方面,严格遵守《震后指南》对于文化遗产修复的材料要求选取尼泊尔本地木材、砖、瓦等传统材料:1)木材选用尼泊尔特产硬质娑罗木。依据《震后指南》要求,娑罗木用于雕刻、承重及露天场所,其他部位可使用尼泊尔特产的其他木材。但为保证修复质量,本着对受援国文化遗产负责的态度,在项目实施过程中,建筑所需木材全部使用娑罗木。2)砖材选用考古局指定砖厂应用传统材料及工艺烧制的内外墙砖及花砖进行补配,其中墙砖形制严格遵循传统的Daci-apa(楔形)和Ma-apa(长方形)。3)瓦选用当地其他塌毁寺庙及民宅用于出售的传统形制瓦片。4)因使用尼泊尔传统工艺进行灰浆调制,亦选用当地砖粉、灰土、稻草等原材料进行配比。

2.防灾减灾原则

鉴于九层神庙修复项目震后修复的特殊性质,排除风险、防灾减灾是必要考虑。每年5—9月,尼泊尔进入雨季,连绵不断的阴雨天气和突如其来的狂风暴雨,对文物建筑的负面影响巨大。长期漏水、渗水对墙体造成严重损害,危及建筑安全。为避免已遭受地震严重损毁的九层神庙建筑群又因雨水侵蚀造成墙体坍塌等危险,项目组在正式开工前对九层神庙进行前期排险支护,首先对墙体进行支撑加固,减少墙身荷载;降低危险后,再对屋面及出现漏水、渗水的地方做临时防水层,为下一步工程实施做好了充分准备。

地震对九层神庙建筑群整体完整性造成巨大影响,为进一步增强文物建筑的安全和稳定性,通过对存在结构缺陷、歪闪严重的墙体部位进行逐层分段拆砌,并在墙内增设木结构柱梁,以实现整体增强墙体性能;同时,结合九层神庙木构特点、材料特性,利用节点隐蔽钢丝绳可实现整体软性结构链接(图6、7),因金属绳索体积较小,能隐藏于构件内部,也不影响构件外观⑪该节点加固补强方法已提交专利申请。。此“整体补强+软性链接”的震后保护措施完全可逆,体现了最小干预原则,符合中尼双方相关保护规范、要求,得到考古局的肯定,将在尼泊尔国内震后文化遗产的修复项目中进行推广。

3.以人为本原则

“不忘本来才能开辟未来,善于继承才能更好创新”,传统工艺蕴含着民族多年沉淀的文化价值观念、思想智慧和实践经验。随着经济社会的发展,无论是中国还是尼泊尔,传统工艺都在变异甚至消失。为了更好地实现震后文化遗产修复的目的,依照《震后指南》规定,项目聘用大量当地工人,尤其是掌握尼泊尔传统雕刻技艺的匠人,在促进当地人员震后就业的同时,对尼泊尔传统文物保护手工艺传承起到十分积极的作用。手艺高超精湛又深刻理解当地宗教文化的当地工匠,在工作中主动寻找依据,并跟中方技术管理人员实时交流沟通,手脑并用,与中方文物保护人员互学互鉴,形成互补。同时,项目在实施过程中注重对尼方工人的培训,并计划于项目完成后总结形成《尼泊尔传统建筑砖砌体砌筑操作规程》和《尼泊尔传统木作(木雕)工艺操作规程》,作为尼方自行维护时所需的技术性文件,也进一步宣传中国文化遗产保护理念、做法(图8)。

图8 尼泊尔工匠在现场修复木雕(图片来源:浙江大学文化遗产研究院)

另外,基于尼泊尔文化遗产管理部门保护“活态遗产”的诉求,应九层神庙建筑群管理经营方——哈奴曼多卡杜巴广场王宫博物馆协调委员会要求,九层神庙建筑群在施工期间仍正常对外开放。项目组需面对施工现场游客不间断的特殊情况,安全管理工作成为重中之重。于是在项目实施过程中,工程正式开工前,在庭院内搭设安全防护棚;后期通过不断加强工人现场安全教育,贯彻安全员巡视制度,做好防火防盗工作,张布各类提示标识等措施,努力确保现场安全生产、文明施工,保证人员、文物安全。

三、结语

文化遗产是文明的载体,对外援助文化遗产修复项目是中国与受援国文明互鉴的具体体现。九层神庙修复项目在实施过程中得到了中尼双方政府的高度重视和尼方民众的认可,在促进当地民生、加强两国文化交流、推动文物保护技艺传承等方面发挥了积极的作用。

从制度适用角度来看,作为新兴但地位日趋重要的一类对外援助项目,在文化遗产对外援助修复项目实施过程中,遵循受援国法律法规是题中应有之义,在顺利推进项目实施的基础上,亦能反向丰富受援国相关制度体系的内涵,全方位实现援助效果。

2019年5月15日,习近平总书记在“亚洲文明对话大会”开幕式主旨演讲中,提出“中国愿同各国开展亚洲文化遗产保护行动,为更好传承文明提供必要支撑”的重要主张。为响应此倡议,中国开启“亚洲文化遗产保护行动”,旨在健全与亚洲国家的双边、多边长效合作机制,稳步提升与亚洲国家文化遗产合作的规模、质量和综合效应,形成平等、包容的亚洲文化遗产合作模式,促进文明交流互鉴⑫见《亚洲文化遗产保护行动规划》(草案)。。

在此背景下,探寻亚洲国家尤其是各受援国文化遗产保护制度适用的共性、特性,有助于在对外援助制度体系建立和完善过程中,纳入符合文化遗产工作特点和规律的相关措施,进一步提升援助效果,在文化遗产保护理念的发展中不断贡献中国智慧。