从尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙建筑群罗汉院斜撑看尼泊尔宗教与文化

(中国文化遗产研究院 北京 100029)

郭倩如(中国文化遗产研究院 北京 100029)

一、尼泊尔加德满都九层神庙建筑群

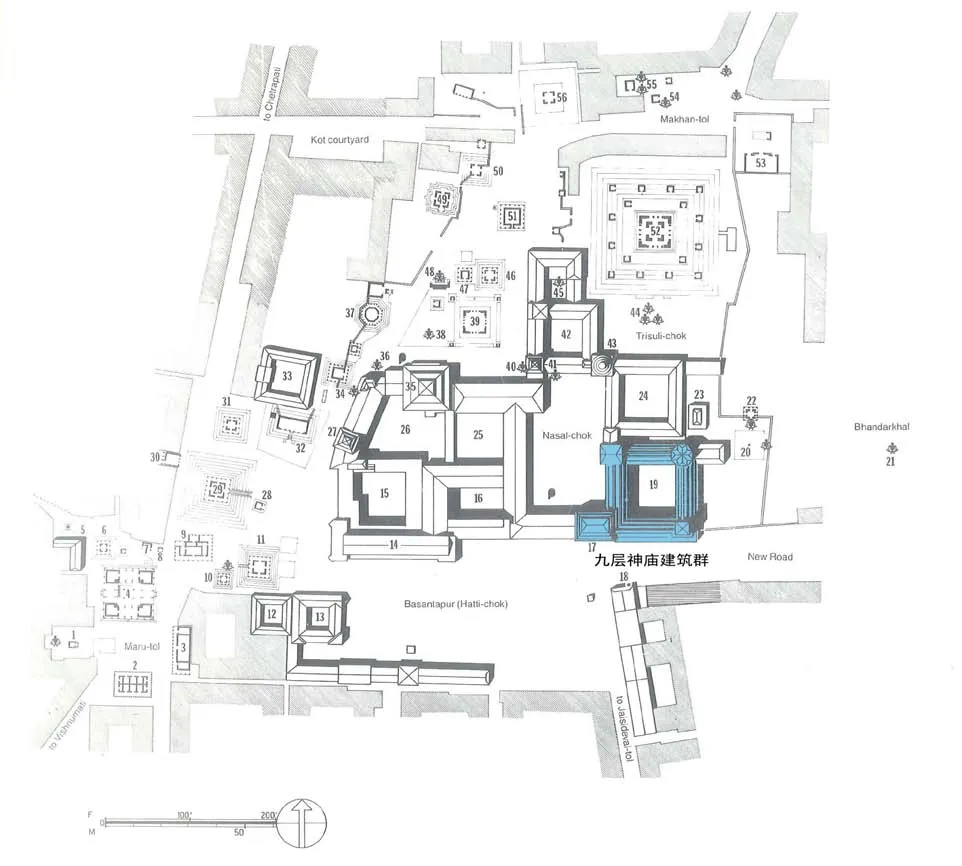

作为沟通印度与中国的一条贸易线上的必经之地,加德满都谷地的城市与聚落沿着商贸路线发展起来,在印度文明和西藏文化的长期影响下,建造了大量印度教与佛教建筑,形成特色鲜明的加德满都谷地文化遗产。九层神庙建筑群是尼泊尔加德满都杜巴广场上的标志性建筑,始建于马拉王朝(1200—1768年),由沙阿王朝(1768—2008年)的第一位国王普里特维·纳拉扬·沙阿(Prithivi Narayan Shah)于1770年扩建。“加德满都谷地”于1979年被列入《世界遗产名录》,由七组历史遗址和建筑群构成,包括加德满都、帕坦和巴德岗三处杜巴广场(图1),斯瓦扬布寺、博大哈佛塔、帕舒帕蒂以及昌古·纳拉扬神庙。世界遗产委员会对加德满都谷地文化遗产的突出普遍价值①该项文化遗产符合OUV的评估标准(iii):七大古迹和建筑群是加德满都谷地传统文明的特殊见证。在过去两千年里,定居在遥远的喜马拉雅谷地的多族源民族被称为纽瓦丽人,以其独特的城市社会呈现出纽瓦丽民族的文化传统,该城市社会拥有领先世界的砖、石、木和制铜工艺。印度教、佛教、万物有灵信仰和密教的共存和融合是加德满都谷地独一无二的特征。标准(iv):该项遗产包括展现加德满都谷地高度发达的文化(该文化在公元1500—1800年间达到鼎盛状态)的特殊建筑类型、建筑群和城市肌理。宫殿综合体、神庙和佛塔建筑群的精巧实例为加德满都谷地所独有。符合标准(vi):该项遗产与印度教和佛教与万物有灵信仰仪式及密教的独特共存和融合有紧密相关。体现其象征价值和艺术价值的事物有建筑物的装饰、城市结构以及周边的自然环境,这些都与众多传说、仪式和节日密不可分。参见:联合国教科文组织网站[EB/OL].https://whc.unesco.org/en/list/121描述中提到“该城市社会拥有世界先进水平的砖、石、木和制铜工艺。印度教、佛教、万物有灵信仰和密教的共存与融合是加德满都谷地独一无二的特征”。九层神庙建筑群以其精湛繁复的木刻闻名,将尼泊尔传统木刻工艺发挥到极高水平(图2)。斜撑作为“建筑物的装饰”,具有重要的象征价值与艺术价值。受印度文化的影响,曼陀罗(Mandala)的布局理念贯穿了整个纽瓦丽建筑,不仅奠定了建筑的平面布局,也影响了面向四面八方的斜撑的排列方式。从这个意义上来讲,斜撑不仅支撑了厚重的挑檐,还承担了重要装饰功能,通过精美的宗教人物雕刻完成了整座建筑宗教意义的实现。本文尝试在马拉王朝的宗教信仰背景下探索九层神庙建筑群罗汉院(Lohan Chowk音译)院内斜撑的宗教内涵[1]。

图1 加德满都杜巴广场平面图

图2 九层神庙建筑群(震前)

图3 Lohan Chowk庭院内部

王宫是国家的政治与宗教中心,也是王室成员生活起居的场所,因此兼具行政办公、举办皇家宗教仪式以及生活休闲的功能。九层神庙建筑群作为哈奴曼多卡宫的重要组成部分,沐浴在婆罗门教和佛教浓郁的宗教氛围里,也被披上了一层宗教的“外衣”。作为传统纽瓦丽建筑,哈奴曼多卡宫与纽瓦丽民宅并无本质上的差异。王宫建筑群扩展的方式是沿着墙体增加回字形结构院落,这种院落被称为“Chowk”(图3),随着Chowks的不断扩建使整个王宫形成一个有机整体。杜巴广场九层神庙建筑群由两部分构成,分别是巴桑塔普尔塔(Basantapur Tower)和回字形院落“Lohan Chowk”,其中的“Lohan”是石头的意思。巴桑塔普尔塔嵌入Lohan Chowk的西南角,外观是一座四重檐建筑,因内部结构有九层又被称为九层神庙。Lohan Chowk的东南角、西北角、东北角之上分别修建了勒利塔普尔塔(Lalitpur Tower)、坎蒂普尔塔(Kirtipur Tower)、巴克塔普尔塔(Bhaktapur Tower),根据传说这三座塔分别象征着谷地的三个主要城市帕坦、加德满都和巴德岗。

二、纽瓦丽建筑的斜撑与宗教

(一)纽瓦丽建筑斜撑的时代、类型和造型

自1960年代开始,随着大量学者对尼泊尔不断地深入考察,针对纽瓦丽建筑的研究逐渐系统化,如今研究方向与方法涉及人类学、历史学、考古学、碑铭学、建筑学、宗教艺术等多个领域,奠定了人们对尼泊尔文化遗产的认知基础。美国学者Mary Shepherd Slusser在加德满都谷地保护基金会(Kathmandu Valley Preservation Trust)对谷地古建筑木构件做碳十四测年研究的基础上,梳理了不同时期纽瓦丽建筑的代表性斜撑,分析了背后的宗教内涵与艺术风格流变;追溯尼泊尔木构斜撑上的主题与图案元素的来源,探讨了古印度文明对加德满都谷地建筑的影响[2]。Purusottam Dangol对尼泊尔寺庙的建筑元素进行了分类研究,以昌古·纳拉扬神庙为例,分析了斜撑表达的内容与宗教意义[3]。

各国学者在研究尼泊尔纽瓦丽建筑时,都不约而同地把斜撑当作一个重要研究对象。纽瓦丽建筑的斜撑综合了三方面的因素,分别是建筑结构上支撑披檐的作用,宗教理念上面向四面八方的守护作用,以及艺术上纽瓦丽传统木刻工艺与马拉风格的呈现。

图4 巴德岗Chuma Ganesh Diocchen斜撑

图5 加德满都白度母寺斜撑

图6 巴桑塔普尔塔顶层雕刻的娑罗班吉卡造型

图7 加德满都Chusya Baha中的Kusalah角撑

纽瓦丽建筑的一个显著特征是多重宽大的屋檐,屋檐下有雕刻精美的斜撑支撑。斜撑是纽瓦丽建筑中最精美的构件之一,体现了尼泊尔木刻工艺的最高成就。斜撑在纽瓦丽语中被称为“tunÜ h”,尼泊尔语写作“tudÜ la”[4],通常由坚硬的娑罗木雕刻而成,约呈45度斜角支撑屋檐。作为建筑中不可或缺的元素,斜撑有力地支撑了披檐,从个建筑结构上起到分担重力、稳定屋檐的作用[5]。

纽瓦丽建筑的斜撑分为两种类型,一种是位于四角支撑转角屋檐的角撑,一种是寺庙的人物造型四面斜撑。支撑转角屋檐的斜撑一般比较长,雕刻有神兽;四面斜撑刻有神像。四面神像斜撑可分为两类:宗教人物和半宗教人物。每一支斜撑基本上可以分为三段:上段、中段和下段,中段占据版面较大,一般根据中段雕刻的造像判别斜撑表达的内容(图4、5)。

目前发现的最早的斜撑可追溯到7世纪,早期建筑斜撑造型均为“娑罗班吉卡”(Salabhanjika)。“娑罗班吉卡”指折断娑罗树枝的女人,通常表现形式为一位身姿婀娜的的女性站在娑罗树下,一只手持树枝,一条腿支撑着身体,另一条腿交叉,体态婀娜呈“S”形曲线[6]。娑罗班吉卡造型的斜撑主导了加德满都谷地长达6个世纪,直到1294年,来自巴内帕的王子捐赠了湿婆神林伽并为此修建了Indresavara和Mahadeva两座寺庙,斜撑中才第一次出现了包括伐罗婆(Bhairava)在内的其他神祇[7]。有趣的是,在九层神庙建筑群巴桑塔普尔塔顶层,出现了娑罗班吉卡造型(图6),人物造型线图流畅,具有早期斜撑雕像的朴素与曲线美感。随着马拉王朝密教流行,斜撑上的神祇呈现出多头多手的密教特征,这一时期对八佛母(Ashta-Matrikas)和伐罗婆(Bhairava)的崇拜在整个加德满都谷地盛行。

无论四面的斜撑雕刻神像如何变迁,支撑披檐四角的角撑始终稳定地呈Kusalah造型(图7)。Kusalah是古印度文明中的神兽,集不同动物攻击性强的特征为一身,拥有羊角、狮身、羽翼,有时还有鸟喙,被赋予强大的守护力量。九层神庙建筑群的角撑均为Kusalah造型,根据屋檐大小尺寸不一。

(二)马拉王朝时代的宗教背景

马拉王朝是尼泊尔历史上文化艺术最活跃的时代,九层神庙建筑群主体部分虽然建于沙阿王朝,但是整个建筑仍然延续了马拉晚期的建筑语言,体现了佛教与印度教密教化的宗教特征。密教在印度有着悠久的历史,吕建福先生认为:“从国际学术界使用‘密教’这一概念的一般情况看,密教的指称有广狭两种,在广义上指称印度教和佛教共同具有的所谓左道教派,在狭义上指称晚期佛教教派,与小乘和大乘两大教派相对应。前者一般以坦特罗(Tantrism)称谓,主要在西方学界使用;后者一般以密教(Esoteric Buddhism)称谓,主要在东方学术界使用”[8]。

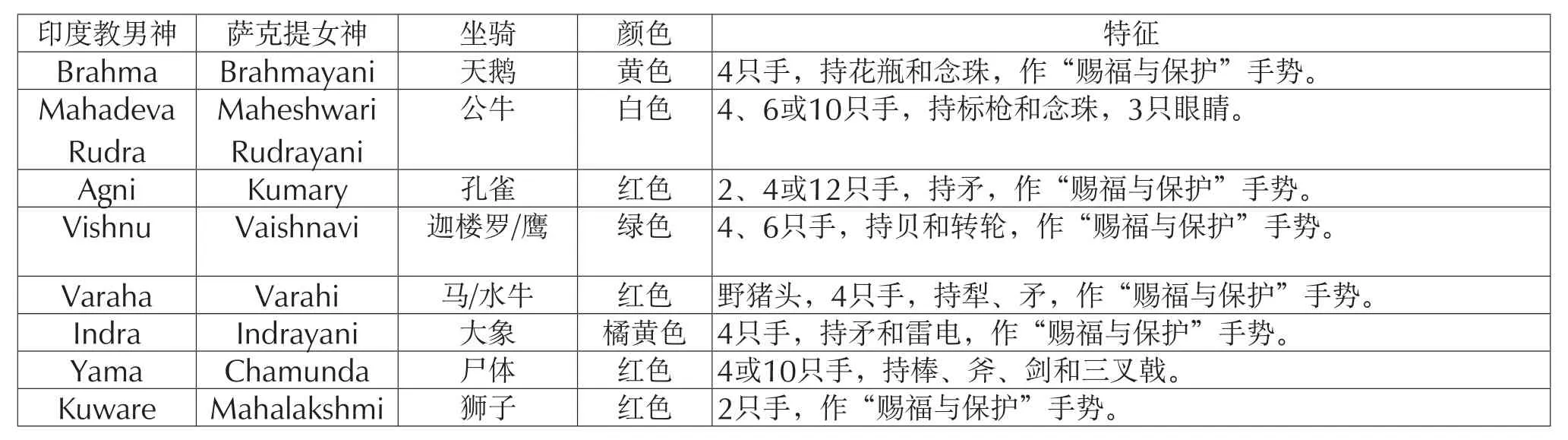

表1 八佛母体貌特征

三、罗汉院三层斜撑解析

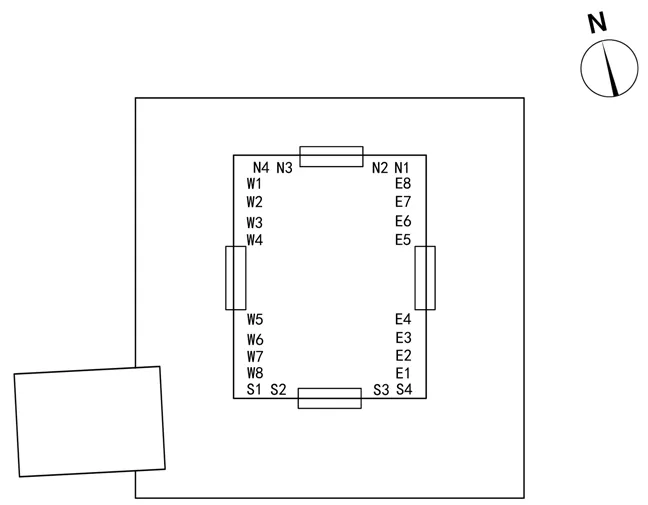

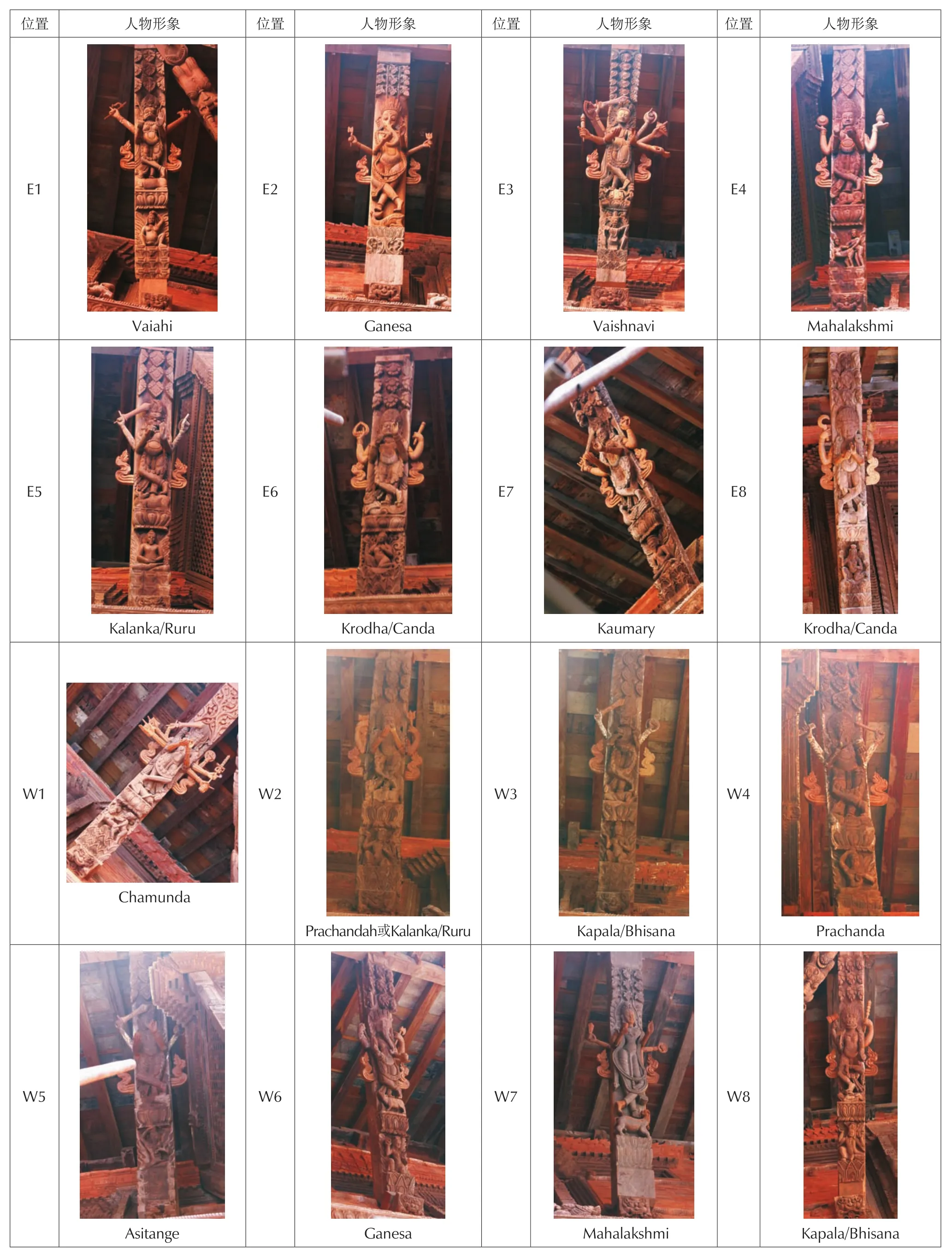

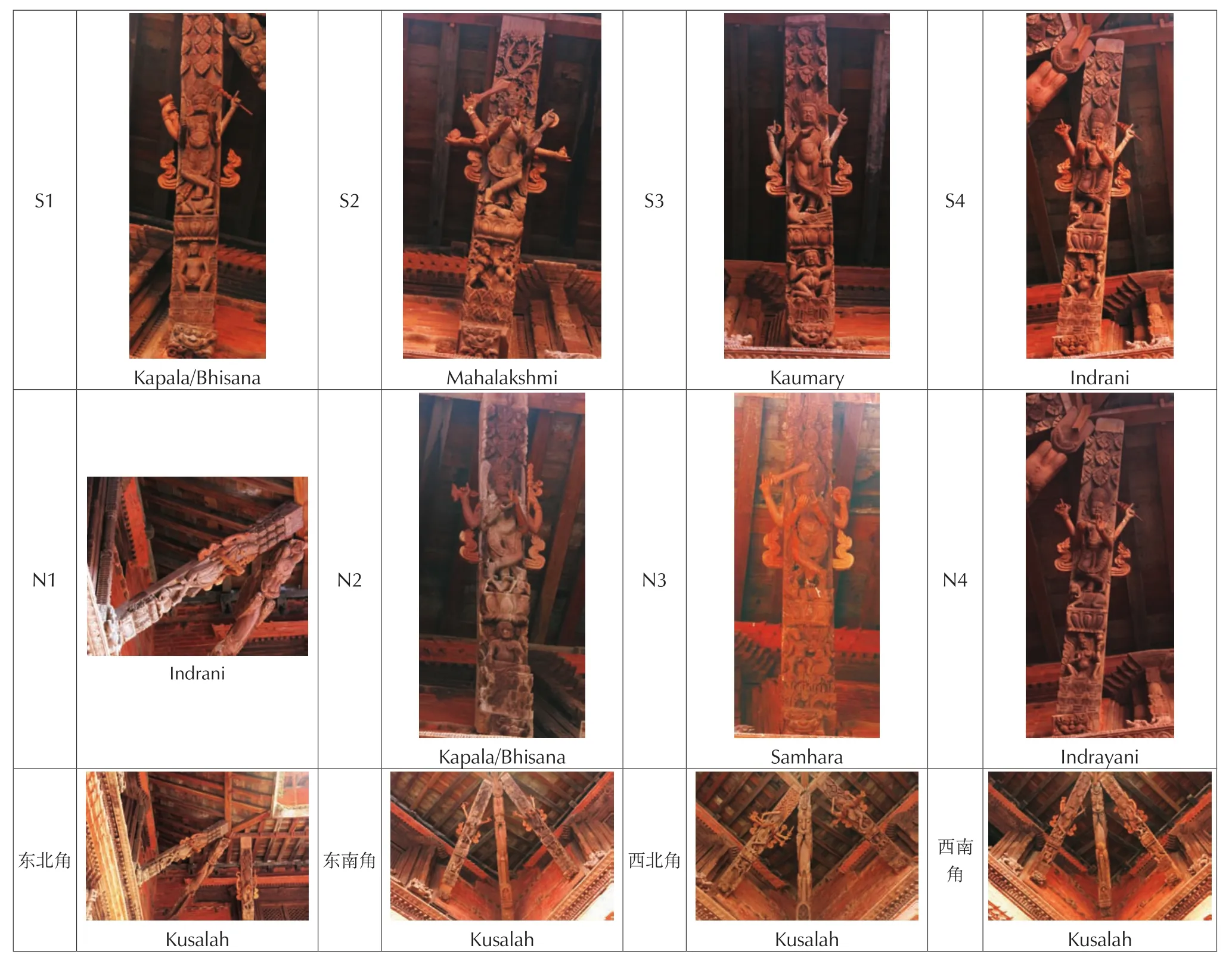

Lohan Chowk院呈长方形,三层挑檐斜撑共28个,包括东西方向各8个,南北方向各4个,四角角撑共4个。这些斜撑雕刻的内容包括八佛母、伐罗婆、伽内塞,角撑均为Kusalah象。虽然整个九层神庙建筑群中大量斜撑内容包括伎乐组合、蜥蜴、孔雀等多种题材,这里选取Lohan Chowk院内三层斜撑作为研究对象,主要是考虑到“回字形”院落内层的斜撑环绕院落中心形成闭环,更能体现建筑在布局上的宗教理念。

(一)八佛母

八佛母作为印度教男神的萨克提,可通过坐骑和体貌特征区分。虽然不同材料中对其体貌特征的表述略有出入,这里引用Purusottam Dangol总结的特征如表1[11]。

(二)伐罗婆

受印度堪舆学的深刻影响,“方位”观念深入了尼泊尔文化的基因里,不仅反映在建筑遵循曼陀罗平面布局,也反映在每一个雕刻有神像的建筑构件上。作为守护神,每一个佛母对应一个方向,但是这种对应关系并不稳定。在理想状态下,城市被分为8个区域,每一个区域对应八佛母中的一位。当一个家庭有重要的事情要庆祝,如婚礼或者新的生命降生,他们要拜主管该区域的女神。曼陀罗起源于古印度,它的梵文拼写是Mandala,词根“Manda”有“本质”和“根本”的意思,后缀“La”意味着“包含”“所包含”的意思,因此曼陀罗指包含着宇宙的本体者[12]。曼陀罗图常常用于建筑的平面布局,是宗教思想、人间和宇宙关系的物质化呈现[13]。Lohan Chowk院的女神与伐罗婆组合意味着中心向的曼陀罗,在概念上形成一个能量场,从八个不同方向保护着院落。无论是加德满都还是帕坦、巴德岗,八佛母和伐罗婆通过恶魔般恐怖暴力的神来强化加德满都谷地圣所的概念,这一密教理念自中世纪开始便在加德满都谷地被广泛应用。

伐罗婆作为守护神不仅出现在斜撑上(图8),也广泛出现在三个杜巴广场。在哈奴曼多卡宫的昔日入口附近,有一尊巨大的伐罗婆造像(Kala Bhairava),是加德满都杜巴广场最醒目的雕像。这尊守护着哈奴曼多卡宫入口的伐罗婆名叫Kala Bhairava,相传是Pratapmalla国王于17世纪引入加德满都杜巴广场的(图9)。造像通体呈黑色,背后燃烧着橘红色火焰,身挂骷髅串,五只手臂分别持嘎巴拉碗、剑、盾、三叉戟和人头,另一只手在胸前做尼泊尔密教手势,脚踏精灵(vetala)。他在加德满都人近现代生活中扮演重要角色,至今仍有络绎不绝的信徒崇拜这尊伐罗婆。人们相信在Kala Bhairava面前撒谎会当场吐血身亡,官员入职前要面向Kala Bhairava宣誓,审判时被告要摸着Kala Bhairava的脚宣誓所言绝无谎言。根据英国殖民者近代的记录,19世纪仍存在着在Kala Bhairava前人祭的传统,可见Kala Bhairava在尼泊尔人心中是既恐怖又灵验的神祇。

图8 九层神庙建筑群的伐罗婆斜撑(绘图:袁茜)

另一尊重要的伐罗婆是哈奴曼多卡宫外墙上的Sveta Bhairava(图10),由Rana Bahadur Shah国王于1795年捐赠。巨大的Sveta Bhairava被安置在格栅窗后,只有在每年为期一周的Indra-jatra仪式中才会完全露面。

(三)伽内塞

伽内塞(Ganesa)又称为“象头神”,是婆罗门教三大主神湿婆神的儿子,其造型特征为人身、象头及一根象牙。他在婆罗门教中象征智慧、打破障碍和圆满,马拉王朝时期对伽内塞的崇拜十分流行,至今谷地仍有大量伽内塞寺庙与神龛散布在城市与乡村。婆罗门教神祇伽内塞被佛教吸收成为重要的护法,但他于何时密教化加入Matrika的行列并被赋予守护神的概念仍然不详。佛典《四部毗那夜迦法》里将象头神称为“毗那夜迦”,属脾性暴虐的魔党。不空译《大圣天欢喜双身毗那夜迦法》的《造像法》载,“其像形端立。象头人身。左牙出右牙折,面少向左,其鼻向外瘘,有六臂,其左上手把刀,次手把果盘,下手把轮,右上手把棒,次手把索,下手把牙”[14]。虽然哈奴曼多卡宫Lohan Chowk出现的象头人身造型与《造像法》中描述的毗那夜迦较为相似,但是印度教密教化的过程中伽内塞是否已经呈现出该特征已无法判别,此处统一将象头神称为伽内塞(图11)。

图9 加德满都杜巴广场Kala Bhairava雕像

图10 哈奴曼多卡宫外墙Sveta Bhairava像

严耀中在论证中国的伽内塞与毗那夜迦时认为:“毗那夜迦来自于印度的加内塞,原型属于婆罗门教,在佛教将众多的婆罗门教神祇收列为善神的保护神时,‘象神王’亦不例外,也成了藏传佛教里具‘善师之相’的‘六拏’之一,所以在汉译佛经里就基本上见不到它的原名。密教在印度兴起后,才有了作为恶神的毗那夜迦,但主要出现在汉传密教里,具有障碍神和鬼王的两种身份”[15]。

作为佛教护法的毗那夜迦与伐罗婆、八佛母排列有序地被雕刻在Lohan chowk院三层斜撑上,形成一个闭合的保护屏障。这些神祇因其恐怖的破坏力而被赋予强大的保护力量。狰狞恐怖的一面对着八方恶魔,慈悲和善的一面守卫王室家族。

图11 Lohan chowk院内的伽内塞

图12 九层神庙Lohan chowk院三层斜撑位置

(四)九层神庙建筑群Lohan chowk院斜撑位置及内容解析

Lohan Chowk内圈为长方形,三层的挑檐斜撑分布位置如图12。

结合前文对八佛母、伐罗婆以及伽内塞形象的分析,根据斜撑上刻画的人物体貌特征、手持法器与坐骑,对Lohan Chowk三层斜撑内容进行辨别,情况见表1。

四、结语

今天我们所看到的加德满都呈现出层次丰富、混乱而有序的面貌,宗教建筑与城市生活不分彼此,宫殿、广场、印度教和佛教寺庙、佛塔等建筑融入城市肌理,成为尼泊尔人日常生活的一部分。Michael H.Jameson形容尼泊尔城市的发展轨迹是“直向演化”,“它们主要是传统文化直接持续演化的结果,传统精神秩序胜过经济力量发展”[16]。这里的“传统精神秩序”包括传统习俗、宗教仪式以及与之相应的神学思想,作为内在的驱动力塑造了尼泊尔建筑的面貌。王宫建筑群作为政治与宗教中心,是国家重要宗教仪式举办的场所,“传统精神秩序”贯穿了王宫建筑结构与功能分区,体现在每一个装饰细节里。斜撑作为纽瓦丽建筑不可或缺的构件,背后蕴含着深厚的“传统精神秩序”,成为理解王宫建筑的一把钥匙。

(一)九层神庙建筑群Lohan Chowk三层斜撑体现了印度教和密教对尼泊尔王室的深刻影响

理解九层神庙建筑群装饰系统的含义离不开王室的宗教信仰。马拉王朝将杜尔伽女神的化身塔莱珠女神视为国王的守护神,塔莱珠女神庙是加德满都杜巴广场上最大的寺庙。大量杜尔伽女神、迦梨女神、伐罗婆等血腥恐怖的形象使谷地的艺术面貌神秘而诡谲。

随着佛教与印度教及密教在加德满都谷地的不断融合,八佛母、伐罗婆与伽内塞形成了一套守护神系统,广泛使用在寺庙和王宫建筑中。伐罗婆与伽内塞都源自印度教,但在佛教中亦有一席之地。婆罗门教中的八佛母是湿婆神的萨克提杜尔伽女神的化身,伐罗婆在演化成Asta-Bhairava的过程中吸收了本土宗教特征,并且被佛教吸收成为重要护法,象鼻人身的毗那夜迦原本是湿婆神的儿子伽内塞。但是在密教盛行的马拉时代,这些神祇全部密教化了。八佛母是法力无边的杜尔加女神的恐怖相,同时代表慈悲与保卫;伐罗婆是湿婆神的暴虐恐怖相,意味着巨大的破坏力与保护力;伽内塞从原本的破除障碍之神演化成佛教中设置障碍的恶魔毗那夜迦,象征着建造障碍抵御恶魔。正如薛克翘先生说的“密教与佛教密宗从产生到发展的全过程都受到印度教的影响,其各个阶段都有印度教的渗透,而发展到后期,则更与印度教的性力派打成一片,难分彼此了”[17]。对九层神庙建筑群的木刻装饰系统进行婆罗门教和佛教的判别已无太大意义。

(二)九层神庙建筑群Lohan chowk院斜撑中的八佛母、伐罗婆和伽内塞共同构成了加德满都谷地的守护曼陀罗

表1 Lohan Chowk院内三层斜撑构件上人物形象辨析

表1(续)Lohan Chowk院内三层斜撑构件上人物形象辨析

加德满都谷地众多的传说、仪式和节日庆典构成了从王室到平民的宗教生活,也影响了王宫建筑群的面貌。宗教对塑造尼泊尔城市与建筑起到了不可估量的影响力,纽瓦丽建筑在外形和材料上千百年保持稳定,源于其设计与布局严格遵循教义。Lohan Chowk平面布局为长方形,与常见的正方形曼陀罗不同,更具一层密教特色。斜撑上的这些神祇被赋予对应空间方位的属性,虽然不同建筑中每一个佛母对应的方位并不总是一样,但是在曼陀罗概念中,他们的神力辐射向四面八方,抵抗不同方向的恶魔入侵。Asta-Matrika、Asta-Bhairava和伽内塞被雕刻在哈奴曼多卡宫Lohan chowk院三层斜撑上,形成一个闭合的保护环。以残暴凶恶的面貌面向八方恶魔,以慈悲和善的一面守卫王室家族。

(三)九层神庙建筑群的装饰系统映射出王朝更迭的时代精神

始建于马拉王朝晚期的王宫在沙阿时期被大规模扩建,最终形成了今天的九层神庙建筑群。九层神庙建筑群的装饰系统映射出王朝更迭的时代精神,具有承上启下的特殊地位,有极高的研究价值。马拉王朝在基拉特王朝、李查维王朝延续下来的的基础上不断受印度密教文化影响,达到纽瓦丽艺术的顶峰。来自郭尔喀地区的沙阿国王在扩建哈奴曼多卡宫时依然遵循马拉王朝晚期的宗教理念,但是沙阿王朝追求“雄伟”与“新奇”的时代精神,使哈奴曼多卡宫成为三座杜巴广场王宫中建筑尺度最大的王宫,同时融入了莫卧儿风格特征。八佛母、伐罗婆与伽内塞的组合在这之后逐渐式微,于1908年修建的Guddi Darbar王宫是新古典主义建筑。随着尼泊尔成为英国殖民地,欧式建筑开始大量出现在加德满都,尼泊尔自此从中世纪以来积淀深厚的纽瓦丽传统走向现代化。