一把打开吐鲁番史前史的钥匙

——评《新疆洋海墓地》

张良仁

吐鲁番盆地是一个颇为独特的区域。它位于新疆东部,坐落在天山东段的南侧。由于地处内陆,来自太平洋和印度洋的水汽无法到达,而来自大西洋的水汽也受到了天山的阻隔,因而盆地内雨水稀少。同时,这里海拔低,其中心的艾丁湖达-154.31米,是我国海拔最低的地方,所以这里夏天气温炎热,可达46-47℃。高温少雨的气候形成了大面积的沙漠以及横亘盆地中部势若燃烧的火焰山。不过天山下来的充沛的雪水汇成了若干条河流,养育了盆地内的绿洲,为农业社会的发展提供了保障。绿洲适合人类生存,而沙漠利于保护有机物,因此吐鲁番盆地保存了大量的丰富多样的古代遗迹和有机遗物。

吐鲁番盆地的交通较为便利。向东沿火焰山东行,在七角井继续沿天山南簏东行,经哈密可达河西走廊。向西翻过达坂可达乌鲁木齐,沿天山北麓可以向西到达伊犁河谷,向北可达额尓齐斯河,向东可至吉木萨尔和木垒县。往南沿天山东麓或穿过阿拉沟到达焉耆,由此向南经尉犁到达孔雀河①田卫疆主编:《吐鲁番史》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2004年,第39页。,由此往东经罗布泊到达敦煌,往西沿塔里木河可达库车和阿克苏。

吐鲁番盆地在西汉开始出现于我国历史文献,可知在两汉时期,它是汉与匈奴争夺控制权的战略要地。公元前177或176年,匈奴打败原居于祁连与敦煌之间的月氏人,将其逐出故地,从此将势力伸入西域。其日逐王在焉耆、危须和尉犁之间设立了僮仆都尉,向西域诸国征收赋税②余太山主编:《西域通史》,“第二编,汉代西域”,郑州:中州古籍出版社,2003年,第49页。。当时姑师国位于罗布泊西北,与楼兰国相邻。公元前128年张骞出使回国后,带来了中亚各国的信息。由于汉武帝垂涎大宛的汗血马,曾两次派李广利进攻大宛,并在公元前102年获得大胜,震动西域。于是西域遣使与汉朝来往。汉使前往西域和中亚诸国,一部分需要经过楼兰和姑师国,而楼兰和姑师国经常劫掠汉朝使者,同时匈奴骑兵也不时拦截他们。因此公元前108年,汉武帝派遣军队攻打楼兰和姑师国,楼兰国因此降服,而姑师国北移投靠匈奴,在博格达山脉南北建立了车师前国和后国。

从此,汉朝和匈奴轮番控制西域,而车师因为处于战略位置成为二者角逐的对象③余太山主编:《西域通史》,第56页。。公元前99年起,汉与匈奴先后五次争夺车师。公元前60年后,乘日逐王降汉,郑吉击破车师。车师由此归汉,汉朝采取分而治之的办法,将其分为8个小国,并在车师屯田;公元前48年,汉朝在吐鲁番盆地置戊己校尉。但是在新莽时期,西域与中原断绝了来往,重新归属匈奴。公元74年,东汉军队出敦煌,打败匈奴,然后进入车师,设置西域都护和戊己校尉。过了2年,又予以撤销。公元91年,东汉重新任命班超为西域都护,驻龟兹国,同时重新控制西域,并在车师设置戊己校尉。但是公元107年,东汉再次罢设都护,匈奴重新控制西域①余太山主编:《西域通史》,第56~71页;Guangda Zhang and Xinjiang Rong,A concise history of the Turfan Oasis and its Explora⁃tion,Asia Major 11/2)1998):13-36.P.14.。

由以上叙述来看,在汉朝经营西域的过程中,车师国占据了重要地位。姑师国迁到吐鲁番盆地以后就分为车师前国和后国,其中后国位于博格达山北麓,直接处于匈奴控制之下,而前国位于博格达山南麓,夹在汉朝与匈奴之间,时而臣属汉朝,时而降服匈奴,或者采取“持两端”的策略。而在整个西汉时期,历史文献很少提到哈密盆地。只是在公元2年,戊己校尉徐普曾试图打通一条经车师后国到玉门关的道路,或许经过巴里坤盆地,但是未果。公元73年,窦固和耿忠率军出居延塞,追击匈奴呼衍王至巴里坤湖(当时称蒲类海),留下官兵屯田伊吾城。第二年,窦固和耿秉率军出敦煌,在巴里坤湖打败匈奴,并由此进入车师,并在车师设置西域都护。由敦煌经伊吾到车师的道路大概在此时开通。但是东汉对于这条路线的控制并不稳固,公元76年东汉撤销戊己校尉,不再派遣都护,并于第二年撤销伊吾屯田。此后又有几次反复,直至公元107年东汉撤销西域都护,退出西域②余太山主编:《西域通史》,第68~71页。。

有关两汉时期和以前的吐鲁番盆地,我们了解的不多。除了里程、户数、人口、胜兵和物产,历史文献提供的资料甚少,连车师国首领的名字也失之阙如。要了解吐鲁番盆地的史前史,我们恐怕需要依赖考古工作了。尽管在吐鲁番盆地的考古工作开始于19世纪后期和20世纪初,但是1976年以后,考古工作者将注意力逐渐转移到史前遗址上。他们先后发掘了阿拉沟东口、苏贝希一号、艾丁湖、东风机器厂、博斯坦、洋海、三个桥、交河沟西、胜金店③新疆维吾尔自治区文物局编:《概述》,《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成——吐鲁番地区卷》,北京:科学出版社,2011年,第3~4页。和加依墓地④吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《吐鲁番加依墓地发掘简报》,《吐鲁番学研究》2014年第1期,第1~19页。。随着考古资料的增加,学者们命名了“苏贝希文化”,还有人认为其居民为姑师(车师)人⑤陈戈:《新疆史前时期又一种考古学文化——苏贝希文化试析》,载宿白主编:《苏秉琦与当代中国考古学》,北京:科学出版社,2001年,第167~170页。。其中洋海墓地规模最大,发掘墓葬最多,遗物最为丰富,而研究最为充分,成为我们探索吐鲁番史前史的核心资源。

洋海墓地位于吐鲁番盆地的东部,鄯善县吐峪沟乡洋海阿斯喀勒村西北。墓葬分布在三块台地上,其中Ⅰ号墓地面积1.5万平方米,有1000余座墓葬;Ⅱ号墓地面积2.5万平方米,有1500余座墓葬;Ⅲ号墓地面积1.5万平方米,墓葬约500座。三座墓地的墓葬都非常密集,但是互相打破的情况不多。三片墓地是附近农民维修坎儿井时发现的,20世纪中期以后不断遭受盗掘。其中1987年最为严重,80座墓葬遭到破坏⑥新疆维吾尔自治区文物普查办公室、吐鲁番地区文物普查队:《吐鲁番地区文物普查资料》,《新疆文物》1988年第3期,第31~34页;新疆文物考古研究所:《“鄯善古墓被盗案”中部分文物之介绍》,《新疆文物》1989年第4期,第34~40页;吐鲁番地区文物局:《鄯善洋海墓地出土文物》,《新疆文物》1998年第3期,第44页。。因此1989年新疆文物考古研究所在I、II号墓地抢救发掘了82座墓葬(包括被盗、被扰的在内)①邢开鼎:《鄯善县洋海古墓葬》,《中国考古学年鉴1989》,北京:文物出版社,1990年,第274页。。2003年春,又有40座墓葬被盗,因此新疆文物考古研究所和吐鲁番地区文物局共同组建考古队,又做了抢救发掘。这样前后一共清理、发掘了墓葬521座,其中I号墓地218座,II号223座,III号80座。发掘者曾经发表过多篇简报和一篇长篇报告②新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》2011年第1期,第99~149页;新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局:《鄯善县洋海一号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004年第1期,第1~27页;《鄯善县洋海二号墓地发掘简报》、《鄯善县洋海三号墓地发掘简报》,《新疆文物》2004年第1期,第50~68页;新疆文物考古研究所、吐鲁番地区文物局:《新疆鄯善县洋海墓地的考古新收获》,《考古》2004年第5期,第3~7页。,为学术界及时输送了一些研究资料。

洋海墓地的大规模发掘于2003年结束,以后虽然有些小规模发掘,吕恩国教授带领的整理团队致力于发掘报告的整理和出版,前后延续了16年。其间虽然屡经波折,但是最后摆在我们面前的是一部装帧精美,内容详实的发掘报告《新疆洋海墓地》。整部报告分为三册,其中两册分三个墓区逐个介绍了所有521座墓葬;甚至收录了公安局收缴的被盗文物和2004年以后发掘的被盗墓葬,可谓事无巨细,没有遗漏。可惜,本报告只关注史前墓葬,历史时期的墓葬发掘得少,只有IIIM29、76两座,给予的篇幅也不多。

值得称道的是,整理团队在文字、线图和照片上都花了不少心思。文字简介流畅,既没有拖泥带水,也没有吞吞吐吐;线图和照片清晰逼真,既没有夸张细节,也没有机械重复。虽然有关埋葬习俗这部报告着墨不多,但是这些文字和图片呈现了洋海墓地的墓葬、木器、陶器、纺织品和其它各种器物。这些材料加上其他学者发表的论文,为我们展示了吐鲁番古代居民生活的各个方面。总而言之,这部发掘报告是一把打开吐鲁番史前史的钥匙。

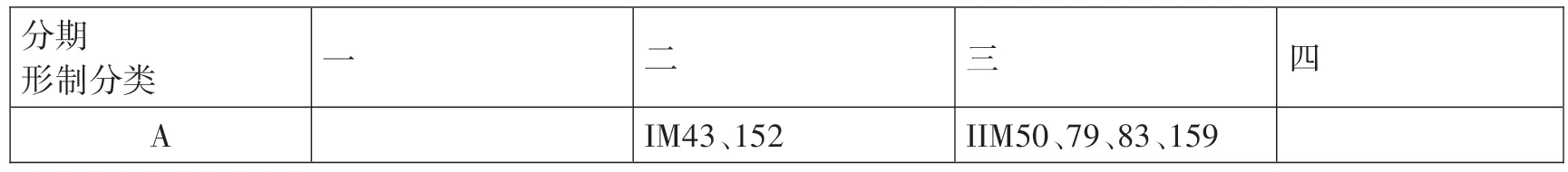

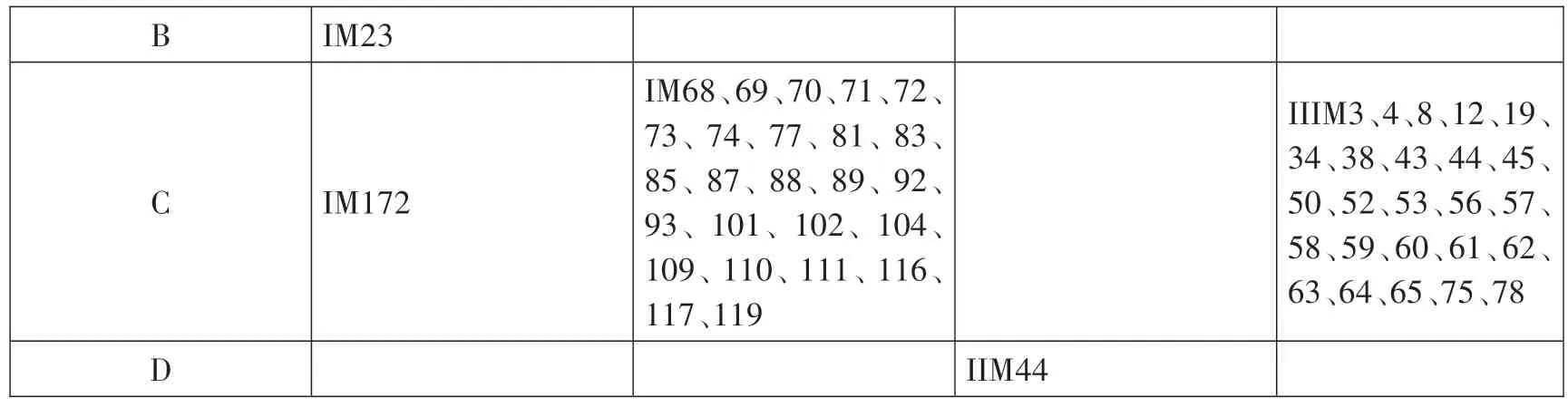

洋海墓地规模庞大,墓葬众多,所以分期是一项繁琐细致的工作。为此整理团队前后两次发表了分期成果。他们依据形制,将所有墓葬分为四类:A.椭圆形竖穴土坑墓;B.长方形竖穴二层台墓;C.长方形竖穴墓;D.竖穴偏室墓;不过,整理团队意识到墓葬形制分类不能作为分期的唯一依据,需要结合器物形制和组合。在2011年发表的报告中他们分为三期,但是当时碳十四年代只有9个③新疆吐鲁番学研究院、新疆文物考古研究所:《新疆鄯善洋海墓地发掘报告》,《考古学报》2011年第1期;。本报告分为四期,不仅收入了所有墓葬材料,而且增加了许多碳十四年代,达46个。但是,笔者整理了本报告提供的墓葬形制分类和分期,发现了不少错乱现象(表一)。第一期的墓葬中,除了对应本期的A型,还有1座B型,还有1座C型(IM172);在第二期的墓葬中,除了对应本期的B型,还有25座C型,还有2座A型(IM43、152);在第三期的墓葬中,除了对应本期的C型,有4座A型墓(IIM50、79、83、159),还有1座D型(IIM44);在第四期的墓葬中,除了对应本期的D型,还有25座C型墓。由于墓葬数量众多,而且有些墓葬中陶器较少,报告中存在上述错乱现象不足为奇。他们继而利用测得的碳十四年代,将四期的年代定为:一期,公元前13-前11世纪;二期,公元前10-前8世纪;三期,公元前7-4世纪;四期,公元前3世纪-公元2世纪。

分期形制分类A一二IM43、152三IIM50、79、83、159四

表一

笔者曾经根据2011年发表的报告整理了洋海墓地和其它墓地史前墓葬的分期,归纳了各期的文化特征。当时发掘者将A、B两型归入第一期,C型和D型分别归入第三期和第四期。笔者分期与之并无差异,但是将一些墓葬的位置做了调整,将发掘者归入第一期的墓葬放到第二期。这种分期和发掘报告的四期哪种合适,读者可以自己检验。按照当时的分期,第一期墓葬只见于洋海墓地,其它墓地只有第二期和第三期的墓葬。由于当时洋海墓地的发掘资料没有完全发表,第一期的面貌不够清楚,只是推测与哈密地区的焉布拉克文化有联系。现在有了完整的发掘报告,读者可以再行归纳。第二期和第三期的陶器、服装、发饰和残铜镜与阿尔泰山区的巴泽雷克文化、蒙古北部和外贝加尔的匈奴文化都有密切的文化联系。加上弓箭和其它随葬品,充分表明第二、三期墓地的居民从事放牧;由墓地出土的农作物和食物来看,他们还从事园圃式农业。第二期的居民可能为来自阿尔泰山脉的移民,但是他们开始生产彩陶;而第三期遗存应该是第二期的延续,可能属于文献中的姑师/车师国,但是出现了一些匈奴风格的器物①张良仁、吕恩国、张勇:《吐鲁番地区早期铁器时代考古》,《早期中国研究》2016年第2辑,第116~155页。。

由于洋海墓地地处火焰山南麓的沙漠,人骨保存完好。可惜由于当时发掘者不够重视,只采集了头骨,一共489具。韩康信团队做了详细分析,发表了260页的长篇研究报告。根据苏联体质人类学家的分类法,洋海墓地的头骨的主要形态特征接近高加索人种,而蒙古人种特征的居民相对较少。不过,在高加索人种中,存在古欧洲(安德罗诺沃)、长颅地中海东支、短颅中亚三种类型②韩康信、谭婧泽、李肖:《洋海墓地头骨研究报告》,《新疆洋海墓地》,北京:文物出版社,2019年,第641~901页。。其结果验证了此前朱泓等人的研究成果③朱泓:《中国西北地区的古代种族》,《考古与文物》2006年第5期,第60~65页;张全超、崔银秋:《新疆地区古代居民的人种地理变迁》,《社会科学战线》2006年第6期,第270~273页。。他们还发现了95例龋齿、222例牙周病、173例根尖周炎、17例骨折创伤和14例穿孔现象④韩康信、谭婧泽、李肖:《洋海墓地头骨研究报告》,《新疆洋海墓地》,第641~901页。。张林虎和朱泓分析了洋海墓地出土的61具颅骨,发现了锐器伤、钝器伤和穿刺伤。这些创伤出现在男女两性的青壮年个体中,不见于未成年人,可知成年人参与了暴力行为⑤张林虎、朱泓:《新疆鄯善洋海青铜时代居民颅骨创伤研究》,《边疆考古研究》2009年第8辑,第327~335页。。刘政等还利用该墓地出土的颅骨做了错颌畸形患病率。这种疾病是人类食物发生变化的产物,由于人类食物由粗而细,由硬而软,口腔功能退化,从而产生了错颌畸形现象。在他们分析的49具头骨中,错颌畸形15具,占总数的30.61%,比例较近现代居民小。这是因为洋海居民为游牧人群,以肉食为主,食物较为单一粗糙,所以错颌畸形患病率较低①刘政、高扬、张全超、朱泓:《新疆洋海墓地青铜时代居民错颌畸形患病率及构成分析》,《吉林大学学报》2006年第1期,第165~167页。。司艺等人利用碳氮同位素分析了32具人骨的食物结构,发现青铜时代居民的食物含有大量的C3类动物蛋白,说明他们的食物主要来源于以C3植物为食的牛和羊,而早期铁器时代的居民仍然以C3类动物蛋白为食,但是部分个体主要食用以C4类植物(黍粟)为食的动物②司艺、吕恩国、李肖、蒋洪恩、胡耀武、王昌燧:《新疆洋海墓地先民的食物结构及人群组成探索》,《科学通报》2018年第1期,第1422~1429页。。

洋海墓地不仅保存了人骨,而且保存了有机物。贾应逸团队整理出了220多件毛织衣物,其中包括46件衣服、残片59件、100多条毛编织带、8件铺垫毯。他们测量分析了其中的162件。令人注意的是,IIIM18出土的一件棕色短上衣,有人工挖出的领口;同时,其下摆剪成弧形,再折边缝合,这是迄今发现的最早的裁剪法③贾应逸、李媛、玛尔亚木·依不拉音木:《洋海墓地出土毛纺织物整理报告》,第902~938页。。李文瑛分析了新疆青铜时代的服饰,发现洋海和其它青铜时代晚期墓地出土的服饰与青铜时代早期相比,出现了分块织布,再缝合的技术。其上衣为两块专门织成的整幅毛布缝合而成,没有裁剪痕迹,两只袖子也为两块毛布缝合而成。裤子的两条裤腿也分别为两块毛布缝合而成,裆部再加一块预先织成的阶梯形毛布。除了上衣和裤子,洋海墓地还出土了裙子、披风、披巾、栽绒毯和编织带。在纺织工艺上,除了平纹织法,还发现了斜纹织法和栽绒法④李文瑛、康晓静:《新疆青铜时代服饰研究》,《艺术设计研究》2014年第1期,第69~78页;Ulrike Beck,Mayke Wagner,Xiao Li,Desmond Durkin-Meisterernst,Pavel E.Tarasov:The invention of trousers and its likely affiliation with horseback riding and mobili⁃ty:A case study of late 2nd millennium BC finds from Turfan in eastern Central Asia,Quaternary International 348(2014):224-235.。Kramel等人从ⅠM21、ⅠM157、ⅠM18出土和墓地采集毛纺织品采集了样品。这些样品经测年跨越公元前13-3世纪,原料为动物角蛋白纤维,染色颜料多样,有茜草色素、红紫素、茜草根定、醌茜、靛蓝和靛红。ⅠM157出土了茜草和靛蓝毛纺织品,这些样品的碳十四年代为1261-1041BC(经校正,95%概率),说明两种染料的使用可以早到公元前13世纪⑤Annemarie Kramell,Xiao Li,Rene Csuk,Mayke Wagner,Tomasz Goslar,,Pavel E.Tarasov,Nicole Kreusel,Ralph Kluge,Christian-Heinrich Wunderlich.Dyes of late Bronze Age textile clothes and accessories from the Yanghai archaeological site,Turfan,China:Determination of the fibers,color analysis and dating.Quaternary International 348(2014)214e223.。

洋海墓地出土了不少植物。蒋洪恩等人辨认出了25种,其中有粘于装饰木桶的小花紫草籽(Lithospermum officinale L.,白色)、盛于陶罐的草药刺山柑(Capparis spinosa L.,现代维吾尔族人用于治疗哮喘病、麻痹和水肿)、用于覆盖墓口的黑果枸杞(Lycium ruthenicum Murr.)、用作横梁和取火材料的云杉(Picea sp.)、胡杨(Populus euphratica Oliv.)、用于搓绳和编蓆的芦苇(Phragmites australis)和香蒲(Typha)等。芦苇和香蒲的发现表明洋海的附近可能存在沼泽。在墓葬M213中出土了黍(Panicum miliaceum L.)、青稞(Hordeum vulgare var.celeste L.)、普通小麦(Triticum aes⁃tivum L.)为农作物⑥Meiying Zhao,Hongen Jiang,Christopher Joel Grassa:Archaeobotanical studies of the Yanghai cemetery in Turpan,Xinjiang,China.Archaeological and Anthropological Sciences(2019)11:1143-1153;蒋洪恩:《洋海墓地植物遗存研究》,《新疆洋海墓地》,第939~961页。。李亚等人分析了洋海墓地出土的半个馒头的淀粉粒,发现它是由青稞和黍混合并磨成粉末以后做成的①李亚、李肖、曹洪勇、李春长、蒋洪恩、李承森:《新疆吐鲁番考古遗址中出土的粮食作物及其农业发展》,《科学通报》2013年第1期,第40~45页。。在胜金店墓地(约500-1BC/AD),人们发现了普通小麦(Triticum aesti⁃vum)、黍(Panicum miliaceum)和菜豆(Hordeum vulgare var.coe-leste)等农作物。这些材料都说明,吐鲁番盆地的古代居民除了放牧,还种植农作物②Hong-En Jiang,Yongbing Zhang,Enguo Lü,Changsui Wang:Archaeobotanical evidence of plant utilization in the ancient Turpan of Xinjiang,China:a case study at the Shengjindian cemetery.Vegetation History and Archaeobotany(2015)24:165-177.。

大麻经常发现于世界各地的墓葬中,具有麻醉和致幻作用,因此很受学者们的注意。在洋海墓地的ⅠM90,一只皮篓和一只木盘都装满了植物果实、茎秆和叶片,经研究它们都是大麻。在加依墓地的一座墓葬里,整株大麻覆盖在死者身上。这些大麻并非用于提取纤维,而是用于医药和致幻。起致幻作用的四氢大麻酚在大麻各个部位的含量不同,苞片、花、叶、小茎、大茎较高,根和果实较少,但是果实带有含量很高的苞片。M90比其它墓葬随葬品丰富,手持铜斧,腿绑铜铃,还有箜篌等物,发掘者认为死者是一位萨满;果实、茎秆、叶片和整株出现在墓葬里,支持了这种看法③Hong-En Jiang,Xiao Li,You-Xing Zhao,David K.Ferguson,Francis Hueber,Subir Bera,Yu-Fei Wang,Liang-Cheng Zhao,Chang-Jiang Liu,Cheng-Sen Li:A new insight into Cannabis sativa(Cannabaceae)utilization from 2500-year-old Yanghai Tombs,Xinjiang,China.Journal of Ethnopharmacology 108(2006):414-422;Ethan B.Russo,Hong-En Jiang,Xiao Li,Alan Sutton,An⁃drea Carboni,Francesca del Bianco,Giuseppe Mandolino,David J.Potter,You-Xing Zhao,Subir Bera,Yong-Bing Zhang,En-Guo Lu¨,David K.Ferguson,Francis Hueber,Liang-Cheng Zhao,Chang-Jiang Liu,Yu-Fei Wang,and Cheng-Sen Li:Phytochemical and genetic analyses of ancient cannabis from Central Asia,Journal of Experimental Botany,59/15(2008):4171-4182.。

ⅡM169出土的一根葡萄藤(Vitis vintifera L.)尤为引人注意。这株葡萄藤用作支撑墓口覆盖物的横梁,长116cm,宽2.3-2.7cm,有6年树龄,属于欧亚种。葡萄有欧亚种、东亚种与美洲种三类,我国境内多见东亚种,没有经过人工栽培,先秦时期人们食用的就是这种葡萄。在河南舞阳县贾湖遗址和山东日照两城镇都发现了野葡萄籽,在河南罗山天湖商代墓地还发现了葡萄酒④吕庆峰、张波:《先秦时期中国本土葡萄与葡萄酒历史积淀》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版)2013年第1期,第157~162页。。而我们日常食用并栽培的葡萄来源于欧亚种。分子遗传学研究认为,欧亚种的起源地有高加索、美索不达米亚、埃及、中亚,年代为公元前6000年。在巴基斯坦梅尔加赫(Merhgarh)遗址发现了葡萄,在中亚的青铜时代遗址萨帕利遗址(Sappali)都发现了葡萄籽。但是它何时传入我国内地,学术界原来认为是由张骞出使西域时带回来的。洋海墓地出土的葡萄藤经测定,为公元前5-3世纪,这是我国境内发现的最早的葡萄种植证据⑤Hong-En Jiang,Yong-Bing Zhang,Xiao Li,Yi-Feng Yao,David K.Ferguson,En-Guo Lu,Cheng-Sen Li:Evidence for early viti⁃culture in China:proof of a grapevine(Vitis vinifera L.,Vitaceae)in the Yanghai Tombs,Xinjiang,Journal of Archaeological Sci⁃ence 36(2009):1458-1465;卫斯:《唐代以前我国西域地区的葡萄栽培与酿酒业》,《农业考古》2017年第6期,第155~164页;何红中、李鑫:《欧亚种葡萄引种中国的若干历史问题探究》,《中国农史》2017年第5期,第25~35页。。

还有一类器物,即取火器,也已经引起了学者们的注意。火的用途很广,除了取暖、做饭,还有冶金和制陶,但是古代人类如何生火就是一个很有意思的问题。我国不少古代文献记载了钻木取火的故事,但是古人用什么木材,怎么取火不得而知。幸运的是,在洋海墓地的20座墓葬中发现了不少取火板和取火棒,而且在3座墓葬中二者成套出土,为我们探讨这个问题提供了实物。蒋洪恩等人采集了12件样品做了切片分析,辨认出了4种木材,即云杉属(Picea sp.)、杨属(Populus sp.)、铁线莲属(Clematis sp.)、马兜铃属(Aristolochia sp.)和柳属(Salix sp.)。马兜铃属不见于本地,可能来自甘肃和陕西;其它4种都是本地植物。取火方法为双手转动取火棒;古人也可能使用钻弓取火,但是还需要实物证据的支持①Hong-En Jiang,Guangping Feng,Xiaoli Liu,Hongyong Cao,Shuzhi Wang,Liping Ma,David K.Ferguson:Drilling wood for fire:discoveries and studies of the fire-making tools in the Yanghai cemetery of ancient Turpan,China.Vegetation History and Archaeo⁃botany27(2018):197-206. 1凌勇、梅建军、李肖、张永兵、吕恩国:《新疆吐鲁番地区出土金属器的科学分析》,《新疆洋海墓地》,第966~971页。。

新疆地处西伯利亚、河西走廊、中亚和南亚的中央,成为各方新文化和技术传播的通道,也成为学术界追踪新文化和技术来源的焦点。洋海墓地规模庞大,历史悠久,纺织物、植物和木质文物保存完好,自然成为学术界关注的对象。现已孕育学位论文4篇②朱瑛培:《新疆鄯善县洋海墓地出土玻璃珠的成分体系和制作工艺研究》,西北大学硕士学位论文,2018年;蒋洪恩:《吐鲁番洋海墓地植物遗存与古洋海人及环境之间的关系》,中国科学院研究生院博士学位论文,2006年;热娜古丽·玉素甫:《吐哈盆地史前葬俗比较研究》,西北大学硕士学位论文,2013年;Timperman,Ilse:Early niche graves in the Turfan Basin and Inner Eurasia,PhD thesis,SOAS,University of London,2016.,学术论文48篇;洋海墓地产生如此众多之学术成果,可谓是一座富矿。上述论文只是现有研究成果的一部分。其它还有关于马具③艾克拜尔·尼亚孜:《吐鲁番盆地洋海墓地出土的马具及相关问题》,《新疆大学学报》(哲社版)2012年第3期,第76~79页;《新疆出土的青铜至早期铁器时代马镳的研究》,《吐鲁番学研究》2014年第1期,第108~124页。、面粉磨制技术④朱歌敏:《新疆地区古代面粉磨制技术发展探析》,《文物保护与科技考古》2019年第3期,第122~128页。、箜篌⑤周菁葆:《丝绸之路与竖箜篌的东渐》,《中国音乐》2011年第3期,第53~59页;贾嫚:《箜篌在中国新疆地区的流播》,《人民音乐》2011年第4期,第57~59页。、飞旋镖⑥罗丰:《吐鲁番洋海墓地出土的飞去来器》,《考古与文物》2009年第3期,第83~89页。、木器⑦祖力皮亚·买买提:《从考古发现看吐鲁番苏贝希文化的木器制作技艺》,《吐鲁番学研究》2014年第1期,第103~107页。、金属器⑧Guo Wu:From western Asia to the Tianshan Mountains:on the early iron artefacts found in Xinjiang,J.Mei and Th.Rehren(eds),Metallurgy and Civilisation:Eurasia and Beyond Archetype,pp.107-115.London 2009.、毛织物上的花角鹿纹⑨信晓瑜、康晓静、杨汝林:《新疆洋海墓出土毛织物上花角鹿纹渊源研究》,《史论空间》2017年第7期,第85~87页。的论文。洋海墓地出土了不少海贝,由早而晚数量大为减少。在生物学分类上,它们都属于黄宝螺种,即货贝。海贝在古代是否为货币学术界还没有定论。在洋海墓地,它们缝缀于死者头部的编织带上,握在死者手中;还出土了一些铜贝,出现在马辔头上⑩吕恩国:《洋海货贝的历程》,《吐鲁番学研究》2016年第1期,第8~16页。。洋海墓地出土金属器不多,与其墓葬数量不相匹配。凌勇等人分析了其中4件铜器(铃1Hong-En Jiang,Guangping Feng,Xiaoli Liu,Hongyong Cao,Shuzhi Wang,Liping Ma,David K.Ferguson:Drilling wood for fire:discoveries and studies of the fire-making tools in the Yanghai cemetery of ancient Turpan,China.Vegetation History and Archaeo⁃botany27(2018):197-206. 1凌勇、梅建军、李肖、张永兵、吕恩国:《新疆吐鲁番地区出土金属器的科学分析》,《新疆洋海墓地》,第966~971页。、条1、管2)和1件铁器(刀),发现3件为锡青铜,1件为红铜,但是含锡。砷含量很低,而铅不见。1Hong-En Jiang,Guangping Feng,Xiaoli Liu,Hongyong Cao,Shuzhi Wang,Liping Ma,David K.Ferguson:Drilling wood for fire:discoveries and studies of the fire-making tools in the Yanghai cemetery of ancient Turpan,China.Vegetation History and Archaeo⁃botany27(2018):197-206. 1凌勇、梅建军、李肖、张永兵、吕恩国:《新疆吐鲁番地区出土金属器的科学分析》,《新疆洋海墓地》,第966~971页。件为铸造,而3件为锻造。铁刀为低碳钢,系锻打而成11。除了上述文物,洋海墓地还出土了大量彩陶,虽然已经引起了考古学家的注意12韩建业:《再论丝绸之路前的彩陶之路》,《文博学刊》2018年第1期,第20~22页。,但是可研究的问题还有很多。该墓地出土的钻木取火器、弓箭13A.Karpowicz,S.Selby:Scythian bow from Xinjiang,Journal of the Society of Archer-Antiquaries 53(2010).、皮革制品14skar Schröder,Mayke Wagner,Saskia Wutke,Yong Zhang,Yingxia Ma,Dongliang Xu,Tomasz Goslar,Reinder Neef,Pavel E Tarasov,Arne Ludwig:Ancient DNA identification of domestic animals used for leather objects in Central Asia during the Bronze Age,The Holocene 26/10(2016):1722-1729.,学术界还关注不多。因此,洋海墓地仍然是一座富矿,挖之愈勤,得之愈丰,吐鲁番的史前居民的生产生活图景就愈为清晰:一句话,它是一把打开吐鲁番史前史的钥匙。