整本书阅读《乡土中国》

栾晓妹

(石河子大学,新疆 石河子 832003)

一、为什么要整本书阅读《乡土中国》

(一)传统阅读课存在的问题

传统的语文教学在实践上一直是教师讲学生听,只注重书本上的知识,教育观念陈旧,导致学生阅读能力不足、创新能力下降。语文教师开展阅读教学的主要目的就是提高学生语文成绩,却忽视了阅读兴趣的培养、阅读能力的提高。学生长期处于被动接受知识的状态,在阅读遇到困难时经常被所谓的标准答案所禁锢。因此,学生的学习主动性、创新能力及自主探索水平都逐渐下降。

学生在具备一定的阅读素养之后还要学会写作,可以说阅读是写作的基础,写作是阅读的实践。学生狭窄的阅读面和较少的阅读量是学生语文写作能力提高的主要障碍。在高考的指挥棒下,教师和家长把学生的精力都捆绑在课本上,导致学生文学储备量少、缺乏文学修养,形成了一种“写作八股”风,写作全靠模板。

(二)《乡土中国》对学生学习和发展大有裨益

作为社会学本土化的重要论著,《乡土中国》对研究中国乡土社会的传统文化、社会结构具有开创性意义。其用语通俗自然、阐述深入浅出,大大增强了该书的可读性[1]。语文核心素养是学生在语文学习中获得的语言知识与语言能力,是思维方法与思维品质以及情感、态度与价值观的综合体现。《乡土中国》特点:(1)全文通俗易懂,在语言的构建与运用上值得学习;(2)14个章节环环相扣、互为补充,能充分锻炼学生思维;(3)语言的审美方面高级,不仅体现出对乡村的理性分析,同时渗透着浓厚的乡土情怀;(4)让学生看到乡土社会对“仁义礼智信”“温良恭俭让”“孝悌”等中华民族传统文化的继承和发展。

中国传统社会“自给自足”“男耕女织”的小农经济已延续五千年,随着国家高速发展、社会经济高度繁荣,学生成长环境不断变化,传统文化的信号正在减弱。因此有必要在语文课堂中丰富学生的历史文化知识,了解中国传统社会的样态。《乡土中国》从社会结构的角度讲授“乡村社会学”,较为全面地展现了当时中国基层社会的面貌[2],阅读《乡土中国》,让学生了解自己的过去、人类的过去,才能知道“我们将去往哪里”。语文阅读教学就是要引导学生从文化、思维、审美等方面了解中国传统社会,并不断提高语文核心素养和人文素养。

二、怎样整本书阅读《乡土中国》

整本书阅读要不要都“上课”?对这个问题大致有两类实践探索:其一,整本书阅读“课型”的探索。分为指导课、交流课和探讨课三种。其二,整本书阅读“混合式学习”的探索。本文重点讨论如何进行探讨课的学习,同时倡导探讨课必须和混合式学习相结合,因为理论来源于实践、理论指导实践,要想做好整本书阅读《乡土中国》,就必须做好这两个教学环节。

(一)在充分指导、交流之后进行探讨课

1.指导课为探讨课扫清障碍

指导课在进行整本书阅读中发挥了基础性作用,指导课可以激发学生阅读兴趣,为整本书阅读培养主观能动性,铺垫阅读方法,为整本书阅读储备阅读能力。在指导课上教师可以根据阅读指导提前让学生设立阅读目标、作出阅读预期;运用好“先粗”“后细”的阅读方法,通过合适的阅读策略逐步推进,更好地把握作者的观点和论述的逻辑。

首先,在课上教师可以通过播放电影《盲山》片段来激发学生的阅读兴趣,毕竟《乡土中国》是一部学术著作,不像小说充满故事性和趣味性。其次,教师可以通过助读系统中的单元导读,让学生找准阅读方向,带着问题去阅读。让学生提前理解书中关键概念(如差序格局、长老统治等);把握全书的逻辑思路,了解本书学术价值;积累阅读学术著作的经验,关注本书的学术价值和人文价值。

2.交流课为探讨课打下基石

交流课重在通过了解学生对教师所设计问题的思考和回答,引领其完成梳理情节、把握人物的任务。教师要在把握教学规律、分析学习进程的背景下,设计合理、有效的问题,通过学生思考并回答问题,将学生的思维“引入”文本,走入文本中人物的精神世界。

在交流课上教师要做好基本问题研讨,通过填写概念汇总表等方式让学生注意力层层深入,进入(或契合)作者的思维,最终准确把握作者核心观点或文本核心概念。

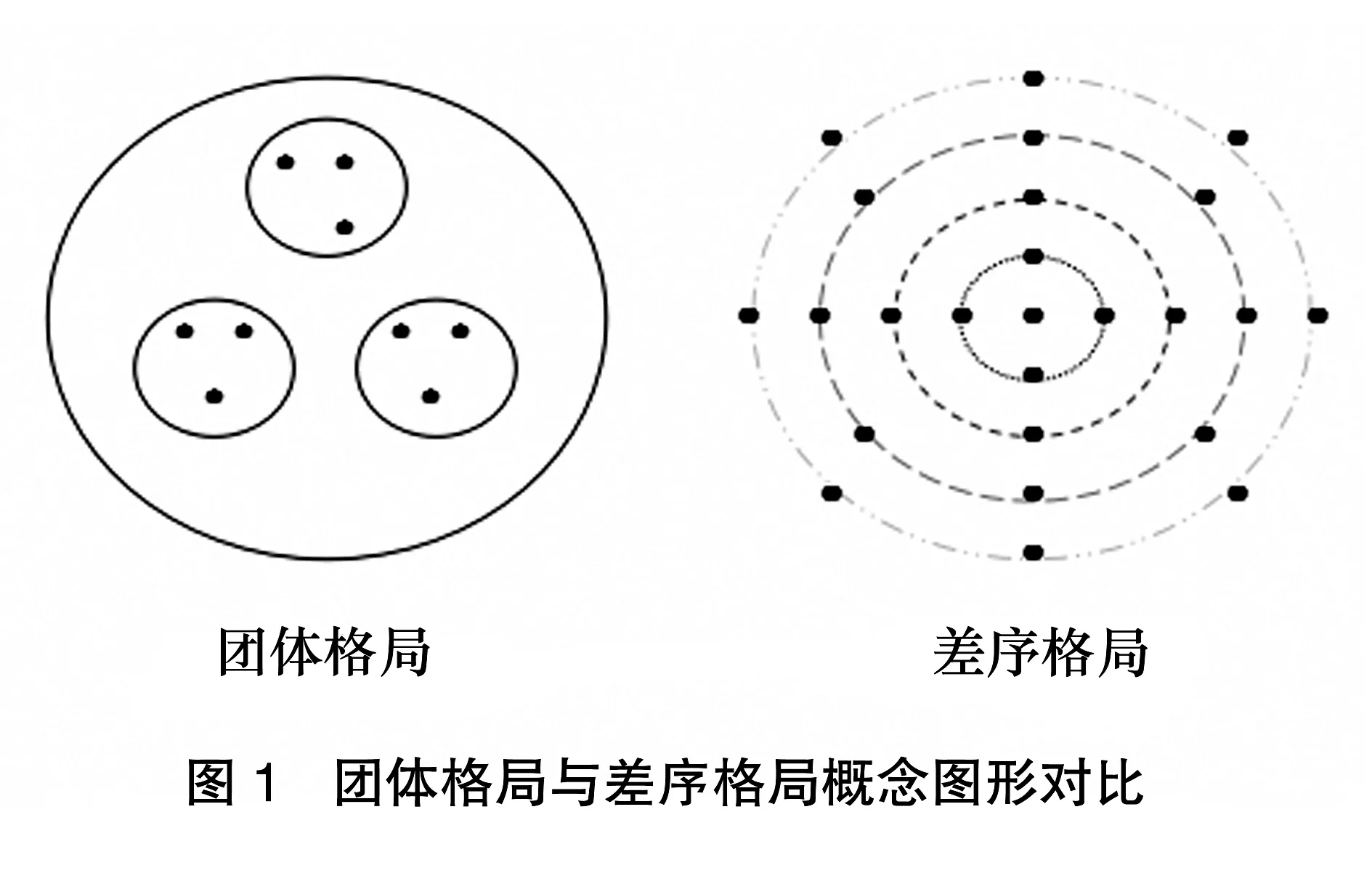

例如对“差序格局”的理解,教师可以运用画图的形式对“差序格局”这个概念进行讲解(如图1)。在交流课上教师要坚持“以问题促思考”,通过对学生回答问题的研判来判断学生的理解程度和难点,便于在后面的探讨课上再进行合理安排。

(二)多种形式丰富探讨课

“探讨课”通过思辨式阅读进行思维训练,重在剖析学生在阅读过程中产生的问题,激发学生自主探索创新能力。当学生对本书的大致概念、作者观点有所体会后,教师需要与学生一起进行探讨,这种探讨旨在分析学生在前期学习中的问题,同时开拓学生的阅读思路。可以通过思维导图这样高效的学习工具来训练学生的思维能力,也可以通过诸如演讲、辩论等活动形式增强教师与学生之间、学生与学生之间的交流互动,通过思维的碰撞,摩擦出新的火花。

1.训练学生思维能力

《乡土中国》的内容是层次分明和论证严谨的、各部分相互独立又有机统一的,使用思维导图梳理《乡土中国》可以很好地帮助学生把握文章脉络、理解作者思想,从而做好整本书阅读。

如在学生进行初步阅读后,师生讨论确定乡土本色、维持秩序、基本社群、社会变迁等几个角度并共同完成思维导图。《乡土中国》的写作结构、逻辑脉络十分适合用思维导图的方式进行学习,效果明显,但思维导图并不适用于所有书籍,必须以“文本脉络适不适合”“是否有助于阅读”等标准决定是否使用此方法。上述《乡土中国》的内容特点决定了使用思维导图整本书阅读《乡土中国》会很好地帮助学生把握文章脉络、理解作者思想。

2.激发学生创新能力

除了绘制思维导图,教师还应当在探讨课上安排非书本性的探讨活动,比如辩论、演讲、手抄报等。所谓“理不辩不明”,在学生对《乡土中国》进行阅读后,可以引导他们提出自己的想法,从而进一步训练学生的归纳总结能力、语言表达能力,更重要的是在学生不同观后感的碰撞中加深本书在学生头脑中的印象,激发学生更深层次的思考,升华书中蕴含的人文价值以及不断塑造学生的精神世界。

辩论使学生在选择辩题、准备辩论的过程中已经对自己的观点、对方的观点有了更加深刻的理解,对相关的知识依据、文本依据都有了更加精细的研读,辩论的目的已经达到,他们此时的思维已经比原先更加深入、更加清晰。

(三)混合学习强化探讨成果

除了课堂上,在家庭、在社会以及线下实践、线上讨论中都可以进行整本书阅读,提升学生整本书阅读的广阔空间。学生在课堂上受到了整本书阅读的引导、进行了整本书阅读的交流,并且在充分阅读过后进行形式丰富的探讨,他们对《乡土中国》所刻画的中国传统乡土社会有了初步的理解。

如“线上线下相结合”。在整本书阅读《乡土中国》之后,可以采用线上和线下灵活结合的方式,在教室中设置学习交流展板,发挥类似于网络讨论平台的功能。学生在此可以记录下自己仍然困惑的问题,利用课间不断去完善,这有利于学生在课下继续进行“再学习”,形成良好的学习风气。去掉已经解决的,增加新的问题,最终做到线上的课堂和线下的展示区相结合。

整本书阅读也要讲究阅读策略,应该有所侧重,将精读与泛读相结合。精读与泛读的交替进行,有利于学生深入理解文本观念,消除对文本的疲劳感。当然,进行混合式阅读并不是一件容易的事。首先,需要训练学生泛读和精读的能力,教会学生在泛读中知道应该抓取哪些要点、如何抓取要点,教会学生在精读中用何种思路去阅读、怎样去阅读。其次,要教会学生合理选择阅读方法,这需要在前期对整本书的逻辑框架和写作层次有所把握之后才能很好地作出选择,同时对阅读经验有一定要求。最后,在阅读过程中需要不断地对阅读策略进行调整和改进,当在阅读过程中遇到问题、按照既有阅读策略不能很好地进行下去时,要敢于调整策略。

三、总结

整本书阅读《乡土中国》是一个进行语文基础知识学习的过程,是培养学生阅读能力、训练良好阅读习惯的过程,是对中国传统社会进行深入了解的过程,是塑造学生精神世界的过程。整本书阅读是一种大有裨益的阅读方法,《乡土中国》是一部全面、生动介绍中国乡土社会的作品,所以教师在带领学生进行整本书阅读时必须克服以往阅读课教学的弊病,充分研究整本书教学方法,充分钻研《乡土中国》的精神内涵,严格按照一般教学规律、整本书阅读授课要求和文本内容特点进行授课。指导课做好引导,交流课做好答疑,探讨课上充分发挥主观能动性,激发学生的探索能力和创新能力混合式教学中则需要为学生提供多种方式学习的机会。