我曾是叶挺将军的勤务兵

——忆在新四军的抗战岁月

口述/ 整理/

我父亲许朝佑1904年出生,1927年到武汉参加农民运动讲习所的学习,回来后投身农民协会的组织和联络工作。1928年加入安徽六安游击队,随后游击队改编为红色赤卫队,父亲担任队长。1931年组建红25军时,父亲所在的部队被编入73师218团,他担任3营营长,后调任边区政府工作。1934年冬天随红军长征,在西康负伤。1936年6月随部分红军和伤员回到大别山地区,再次负伤。养伤期间,父亲得知我母亲病逝,返回家乡料理后事,不料父亲早就成为当地国民党政府通缉的“共匪”要犯。父亲得知这一情况不敢在家停留,将年幼的弟弟托付给他人后,便带着13岁的我寻找部队,从此将我也引上了革命的道路。

在国民党的监狱关了两年

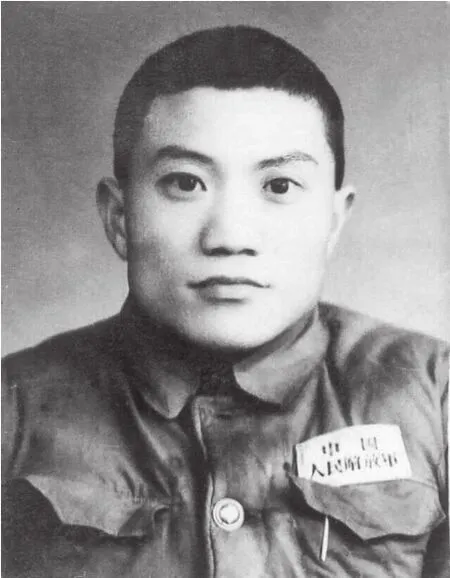

许炳新年轻时的军装照

由于大别山的红军都撤到外围作战去了,山里面的红军游击队没有固定营地,父亲和我只得与当地党组织联系。

1936年秋天,经党组织介绍,父亲和我从安徽寿县启程前往巢湖投奔孙中德的游击队伍,途中以卖皇历为掩护。

没料到,当走到董家岗子时,我们被国民党独立五旅以红军探子的名义逮捕。审讯中,不管父亲怎样解释,对方认定我们就是红军探子,并且说父亲在红军里一定担任着重要的职务。接着就开始了严刑拷打,他们把父亲按到地上打,还往父亲嘴里和鼻子里灌辣椒水,我吓得号啕大哭。经过一番拷打后,他们没有得到任何信息,便将我们父子俩关押起来。过了十几天,国民党部队要开拔了,就把我们押往合肥监狱。

我和父亲在监狱里被关了两年多的时间。初期,父亲被打得遍体鳞伤,敌人用香火烧,用烙铁往两肋烙,用老虎凳子折磨,用竹签子往手指甲里扎,逼他交代党组织的情况。父亲悄悄叮嘱我:“不管怎样打,都不能说出真实身份,更不能说出党组织的相关情况。”此时父亲身上没有一处完整的地方,被打烂的伤处十分恐怖。监狱里的房间很小,只有十几平方米,地面就是泥土地,一根草都没有,一年四季就睡在地上,犯人多的时候连躺着睡觉的地方都没有,父亲身上生满了虱子还有疥疮。

在监狱期间,父亲也没有停止活动,他悄悄与几个党员狱友商议,等出狱后要组建游击队伍。在他们商议期间,我就在旁边悄悄放哨,如果来了狱警我就会及时通风报信。因为我是孩子,在监狱里相对自由些。

1937年冬天,多架飞机从监狱上空飞过,接着就听到附近有轰炸声,远处浓烟滚滚。作为职业军人的父亲很敏感,他说这声音没有规律,好像全城都被炸了,看来日本人真的要侵占中国了。后来知道,当时中日战争已经全面爆发了。

1938年4月,日军侵占合肥前的几天,国民党部队准备撤退了,已无暇顾及监狱里的犯人,当时又恰逢国共合作期间,于是他们在弃城之前将监狱里的所有在押犯人全部释放出来。出狱后,父亲与几个党员狱友便一起去约定的地方组建游击队伍了。我被托付在狱友李太常家。

迎着敌人去送信

1938年夏,合肥中派河抗日游击大队已具雏形。父亲随后将我接到游击大队。那年我15岁,开始干一些力所能及的工作,算是正式参加了革命。

初始,游击大队有3个中队,中队里还有分队。很快,上级就给游击大队派来了政委,名叫胡寅初,还有各个中队指导员都是红28军派来的干部,游击大队也被改编为新四军第四支队第九团第四游击大队。1938年秋天,被正式编为新四军第四支队九团三营,我担任了营部通信员。

1955年,许炳新被授予大尉军衔

1938年年底的一天,天蒙蒙亮,中派河村还在沉睡。营部文书早起锻炼身体。他到河边先划船过河,再在村外的小路上跑步,突然发现田地里埋伏了大批的日军。文书当时穿着便装,没有暴露身份,赶快跑回营地向政委胡寅初汇报。胡政委立刻组织部队突围。营长赵干臣却不同意,说要跟小鬼子干一场,让鬼子尝尝我们的厉害。胡政委焦急地说:“赶快撤吧!不然来不及了。”

这时前面的哨兵已与日军打了起来,我们的战士刚打了几枪,日军的几挺机枪就响了起来。日军这次偷袭显然是有备而来,我们必须立刻撤退。

由于我父亲的一连和营部住在一起,他已经知道情况了。政委胡寅初让我赶快去给二连和三连送信,通知他们立刻转移。我第一次独自领受任务后,没来得及跟父亲说一声,就上了小船。

小船一到对岸,我飞快地向二连驻地跑去,连长赵直夫听到营部命令后严肃地说:“马上撤退!”我看着他们跑到了河边,向北岸撤去。我又立刻向三连驻地跑去。三连当时驻在中派河村子边的古庙里,他们正在吃早饭,我说敌人上来了,政委让你们立刻撤退。指导员听后将信将疑。就在这时,外围警戒的枪响了,这时三连长如梦初醒,高声喊叫着快撤。

我向大门外跑去,刚出了大门,敌人的机枪子弹就从我身边打过,我一愣神,发现后面没有人跟我出来,回头看时院子里已经没有人了,原来都从后门走了。由于我对地形不熟,回去也跟不上了,只好沿着大门前面的路向东面奔跑,又一梭子弹从身后打过来,将身旁一根柱子打断了,这时我才知道日军的子弹多么厉害!

当我跑到河边时,撤退的队伍已经把船划到了对面,这里已经没有船了,我不会游泳,怎么办,真是叫天天不应叫地地不灵。于是我顺着河沿,弓着腰拼命地往东面跑,因为河边地势比较低,加上我个头矮又猫着腰,日军在高处没看到我。我跑了一会儿,前面响起了密集的枪炮声,同时后面的枪声还没平息。我十分焦急,凭着感觉,还是选择继续向东跑,因为我从营部出来时,看到一连和营部朝着这个方向走的。我一口气又向前跑了几里路,看到河面宽阔,水面一点涟漪都没有,寂静的河道让我感到孤助无援,非常恐惧。

此时,已是正午时分,我这才想起还没吃一口东西,赶紧捧起河水喝了一肚子。接着坚定地向东面走去。路上遇见一个放鹅的老太太,问她是否看到了新四军的队伍,老太太说前面的村子有很多人,不知是不是你要找的队伍,于是我又向前面跑了一阵。

当我找到一连时,他们已经开始吃饭了,父亲正在焦急地等着我,一见到我平安归队,马上给我拿来一碗饭。

这次日军偷袭没有成功,三个连队无一人伤亡。在三营全体人员大会上,胡政委说:“这次突围,通信员许炳新立了大功,在大家慌忙撤退的时候,他迎着敌人上去送信,勇敢地完成了任务,使我们安全撤退无一伤亡,他的英勇值得全营战士们学习。”这时旁边的几个战士将我举了起来,抛向空中,顿时掌声雷动。

首次与日军作战负伤

1939年春,我部奉命东进淮南,以定远县的藕塘地区为中心开创津浦路西抗日根据地。当时日、伪、顽三方相互勾结利用,控制着地盘和老百姓,抵制新四军的进入。我部随时都有被敌人吃掉的危险。当时每天都有战斗,有时一天要打好几仗,条件十分艰苦,夜里睡觉不脱衣服,枪抱在怀里,有时一夜要转移好几次。最大的困难是没有吃的,缺医少药,不少同志负伤后因没有药物医治而牺牲。

一次,我部又和日军遭遇,战斗中被日军的机枪火力压得抬不起头来。我当时因为年龄较小且没有战斗经验,老战士按着我,不让我动。但由于战斗很激烈,我耐不住性子,举枪跟着打了起来。当时我手里的步枪性能较差,只能单打,即打完一颗子弹后再换上一颗,而我年小体弱,拉枪栓很吃力,便不由自主地将屁股撅起来了,敌人的子弹打中了我的臀部,鲜血顿时染红了我的裤子。战斗持续了很长时间,天色渐渐晚了,日军怕夜晚吃亏,主动撤离,我们才得以脱身。

由于我负伤后没有得到及时治疗,加上当时没有药,只做了简单的包扎,伤口发炎。后来,子弹打伤处的坏肉被挖了下来,肌肉少了一大块。那时每天还要行军打仗,我只好一瘸一拐地跟在队伍后面,生怕掉队,有时急行军一天要走上百里,没负伤的人都受不了,但我咬牙挺了过来。

服务叶挺军长终生难忘

1939年5月6日,新四军军长叶挺一行来到安徽巢湖东汤池。记得第一次见到叶挺军长是在第四支队九团三营全体官兵欢迎仪式上。当时,我作为营部通信员跟随营长迎接叶挺军长。叶挺和蔼可亲,和营部的人一一握手,我受宠若惊,心想这么大的官,怎么如此平易近人。

叶挺军长在东汤池给全营作了一次报告。他讲话很有水平,号召我们加强团结,反对分裂,站在一条线上,共同打击日本侵略者。我对他特别敬佩,希望能够有更多的机会聆听教诲。没想到心想事成,第二天赵营长找我谈话:“小许,这回军长一行来我们这里工作,可能要有一段时间,他们需要一个勤务兵。营部考虑你政治上可靠,经研究决定安排你专门为叶挺军长服务,希望你机灵点,把首长服务好。”我听后高兴地说:“保证完成任务,请首长放心。”我感到非常光荣,这是组织上对我的信任。

在服务叶挺军长期间,有一段记忆一直让我难忘。军长对我这个“小鬼”也是厚爱有加,经常找我谈心、拉家常,高兴时还手把手教我打手枪,我不认识的字他会教我读,有时还会给我解释字的含义。

8月3日,我营奉命抽调一个连由王副营长带队护送叶挺军长回四支队司令部(舒城东港冲),我也随行。

到达乌沙后,大家都去休息了,我是勤务兵,不能离开首长,就在门口院子里待命。叶挺军长从屋里出来,看到我后问王副营长:“小许这孩子长得挺讨人喜欢,蛮机灵的。我要是把他带走你们舍得吗?”

王副营长说:“军长要我们还有什么不舍得的。”

“他是从哪里来的,这么小的年龄就出来当兵了?”

王副营长告诉叶军长我是安徽六安人,父亲是一位老红军。叶军长走到我跟前拍了拍我的肩头说:“小鬼,部队里的生活习惯吗?”

许炳新近照与二等功奖状

我笑了笑说:“报告首长,我是老兵,一切都习惯了。”

叶军长听后哈哈大笑:“好一个老兵呀!愿意跟我走吗?”

我说:“服从命令,就是不知道我父亲是否同意。”

叶挺看了看我又说:“好,以后我再来江北,你还给我干勤务好吗?”

“服从命令!”我响亮回答。

后来,原打算来乌沙迎接叶军长的队伍因故没有来,我们继续护送叶军长去舒城东港冲司令部。在那里我们与他依依惜别,从此再也没有见面。

撤退快活岭险些丧命

1940年年初,我所在的新四军第四支队奉命东进到定远县的藕塘地区活动。全椒县复兴集是我营的驻地,这个地方一度成为敌占区,斗争形势十分复杂,在那里我们和敌人反反复复争夺了很多次。今天打过来,明天打过去,形成拉锯战。总之,我们决不能失去这块战略要地。我们的口号是“誓死保卫复兴集!”“保卫江北指挥部!”

1940年10月28日,国民党军138师、国军游击10纵,以及驻定远、滁县日军三股力量,对新四军津浦路西根据地实施夹击,他们将我团包围了起来。对于这次偷袭,我部没有预料到。我营七连率先与敌人接上了火。

杀声四起,混战中,我看到七连连长李远手里抱着一挺轻机枪,不停地扫射敌人,还高喊着让大家赶快撤。敌人越打越多,因寡不敌众,我们被迫向快活岭撤退。我一边阻击敌人,一边护着刘营长撤退。等我们从村里撤到村外山坡上时,发现山上已经埋伏了大批的日军。突然,我被后面日军的子弹打中了头部,应声倒下,顿时失去知觉……

不知过了多长时间,我从昏迷中苏醒过来,听到团长詹化雨说:“那是谁呀?趴在那里,赶快走,敌人又要上来了!”我想喊人,可是舌头不听使唤,只能发出简单的吼声,幸好我的吼声被团长听到了。这时有战友把我扶起来,我的眼睛已看不清楚东西,以为是天黑了。朦胧中刚跟着跑了几步,就无法控制自己,一头栽倒在稻田里。后来,昏迷的我被抬到了团部医疗所,由于伤势太重,第二天被转送师部医院。

几个月后,我的伤奇迹般地好了。即将痊愈的时候,我回到师卫生院二分所,在那里见到了我营几名负伤的战士,其中还有七连的。快活岭一仗,听说七连近150人里,只有许司务长带的七八个战士生还,主要是炊事班的非战斗人员。

那一仗真是太惨烈了!部队被打散,我与父亲从此分开,直到1967年我们父子才得以团聚。

1941年年初,我的伤痊愈后就留在了卫生所通信班当班长。几个月后组建徐海东(1955年被授予大将军衔)特务连,我有幸被调往徐海东特务连服务。1945年,徐海东去大连疗养,我又被分到俘虏军官教导营担任排长。1946年秋,我被选送至抗日军政大学四分校学习。1948年秋,毕业后的我申请奔赴解放战争的前线,参加了淮海战役、渡江战役等。

这些回忆既是对过去战斗经历的纪念,更是对在革命战争中无数流血牺牲的战友的深切缅怀。历史不会忘记他们,国家不会忘记他们,人民不会忘记他们。活着的人们要深知今天的幸福生活是多么的来之不易,要加倍珍惜!更要为建设美丽家园,实现中华民族的伟大复兴而不懈努力!