普玉珍的彝绣产业化实践及启示

□ 文·图/云南省非物质文化遗产保护中心 马永飞

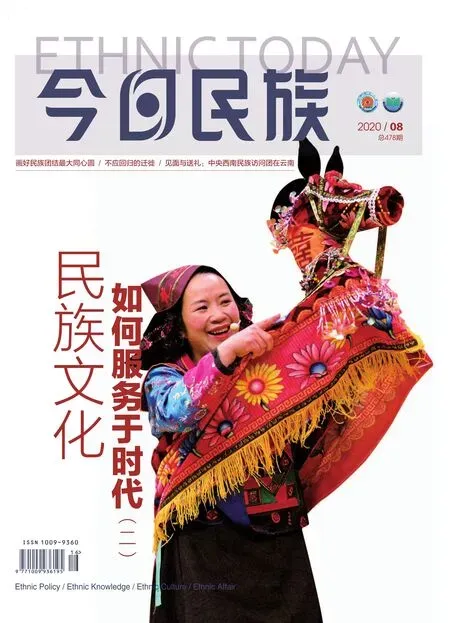

彝族服饰,蕴藏着民族信仰崇拜与民族文化内涵,展示着彝族女性心灵手巧与智慧灵气。近年来,楚雄彝族刺绣工艺通过产业化方式,在文化保护与经济发展间寻找到了契合点。

产业化实践

目前,彝绣企业运作的方式主要为“企业+行业+绣娘”的模式,企业指刺绣企业,行业主要指协会,如各市县的刺绣协会,绣娘主要指专业或兼职的刺绣人员。企业负责运营、管理、推广、设计、制作与销售;协会负责整合资源、搭建平台,并以此推动刺绣人员的相互交流和学习,推动刺绣工艺的传承和发展;绣娘负责手工刺绣,将企业交给的任务按质按量按期完成,不采用机器刺绣,以保证绣品的文化特色,为振兴乡村提供了可借鉴的实践经验。

普玉珍,女,彝族,初中文化,1957 年出生于楚雄州武定县高桥镇勒外办事处。普玉珍家三代人都是民间艺人,她从小受到爷爷奶奶的影响,跟从爷爷学习传统风水知识,跟着奶奶学习彝族刺绣,六七岁时已经可以通过帮别人绣鞋垫、围腰什么的帮奶奶赚取家用。还在八岁的时候,普玉珍就绣出了作品《老鼠娶新娘》,这幅刺绣作品包含了福禄寿喜的寓意,生动活泼,极富童趣,现在普玉珍把这幅作品当作镇店之宝,挂在店里显眼的位置。她专门从事彝族刺绣已30 多年。2017 年,获得了第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人的称号,在一定程度上代表了楚雄彝族刺绣的工艺水平。

1982年,普玉珍在猫街镇开了自己的第一家彝绣店,店里的彝绣产品,有些是自己绣的,有些是从村里绣娘那里收集来的。当时,村里把刺绣做成商品的还只有普玉珍和她的几个姐妹,四五年后,做刺绣可以谋生了,她们开始找村子里的人,一边教她们绣一边带着她们把绣品拿出去卖。2004 年,彝绣市场越来越好,但是绣得好的人越来越少了,于是普玉珍开始扩大培训规模。根据普玉珍口述回忆,刚开始她自己出去找学生,告诉她们包食宿、交通,让她们来家里学,但别人都以为是骗人的。于是她便在附近几个村里找会绣花的头儿,让她们帮忙找人,每个人给十五块钱。她培训的第一批学员有三十人,按计划培训了三天,但达不到要求,又重新培训了十五天,让她们找到感觉,前后培训差不多半年时间,她们才能按要求绣出成品来。从那以后,普玉珍每年都会自己出钱培训五十个人,每批培训三四次,每次培训都是一笔不小的开销,培训出来的绣娘还要有绣活、能养家糊口才愿意继续绣下去,开拓市场的需求已经非常迫切。

2008 年10 月,普玉珍与昆明投资商赵兰合资,兴办了“云南省武定县小花猫民族工艺制品厂”,招收学徒22 名,购置机器22 台,走上了规模化经营、科学化管理的发展之路。2014 年,在武定县政府的支持下,普玉珍又办起了雄冠彝绣协会,现改名为雄冠彝绣厂。2020 年,雄冠彝绣厂共有绣娘1000 多人,其中90 人是残疾人,长期在厂里工作的员工有9 人。随着厂里订单越来越多,普玉珍把之前培训的那些绣娘召集起来,把花样给她们照着绣。平时绣娘们可以在家干农活,空闲的时候做刺绣,一年下来人均可以赚一万多块,全职绣娘一年收入三万块左右,厂里的常驻员工收入就更多一些。建厂以来,年生产大小刺绣品1500 余件,年产值近20 万元。这样既传承了彝族刺绣,又解决了部分城镇人口的就业问题。

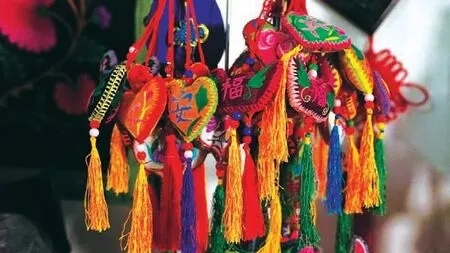

普玉珍厂里的彝绣产品以彝族服装、手工艺品、装饰挂画等为主。随着市场需求的变化,其民族特色产品注入了当前的时代元素,由于各种民族文化的融合,穿戴彝族服饰,使用彝族手工艺品的区域和人群都有所变化。

传统技艺制作的服饰和手工艺品,强调民族元素和其艺术价值,更多成为收藏品,但成本高、周期长、价格也高,属于高端产品;而注入一些时代元素进行改良的产品,主要是两类,一类是中低端产品,其成本低、批量化生产,质量参差不齐,但整体价格低,主要满足当地群众日常生活需求,例如广场舞服装等;二是将生活日用品注入彝族元素,形成具有时代特点和民族特色的产品,产品市场呈多元化发展,例如挂件、笔记本、手提包、彝族手工刺绣定制手包系列,大型装饰挂画等,这些产品在普玉珍的女儿在武定县城开的民族服饰工艺品店里受到客户欢迎,通过店铺的窗口,她们还能接到一些国外的订单,为彝族传统手工刺绣走向国际市场开辟了道路,让中国民族风格的设计走向世界。

产业发展带来的思考

彝族刺绣工艺的传承与保护是一个复杂的问题,目前的问题主要集中在传承人的断层上,传承链的完整与否事关保护的最核心问题——人的因素。普玉珍虽然每年定期举行培训,依然有很多的针法技艺因无人能学会而逐渐消失,后继无人的现实情况让可持续发展成为空谈。像普玉珍一样的传承人扮演着推动刺绣再生产的重要角色。但是他们在投资建厂或公司化运作、迭代经营理念和营销策略方面都是有局限性的,需要更多地整合资源,最大限度地把彝绣作品推向市场,担负起把绣品变为商品的使命。在新的时代趋势下,传统的作坊式、家庭式、师徒式、馆藏式已逐步不能满足发展需要。全球化与本土化、现代性与原生性、特色化与品牌化、文化性与经济性、稳定性与持续性等因素之间的关系,都需要进一步厘清和明晰。

地域民族文化是乡村振兴的重要立足点,全面调查、梳理楚雄州的彝族刺绣工艺,挖掘工艺的文化价值,探索工艺活态传承的方法,探寻产业化开发的路径,是工艺传承、保护和发展的内在要求,同时也是乡村振兴战略的现实要求。在推动非遗发展的过程当中,要建立相应的保护制度,从而挖掘其存在的文化价值。非物质文化遗产的保护、创新和继承,需要各级政府和文化部门合力,提高村民手中技艺,同时提高民众在乡村振兴中的主体性和重要性,在相互借鉴中吸引更多的有识之士,为非遗传统工艺振兴贡献自己的力量。