释中山器胤嗣圆壶铭文中的“伫”字

白于蓝 麦茵茵

摘 要:战国中山器胤嗣圆壶铭文中有一字,历来聚讼纷纭,未有定论。在充分吸收学界以往研究成果的基础上,本文认为该字当释为“伫”,铭文“竹伫亡(无)彊(疆)”即《申鉴·政体》之“笃序无彊”。《中国古印·程训义古玺印集存》著录有一方姓名私玺,其人名用字亦当释为“伫”。

关键词:中山器;伫;笃序无疆

中图分类号:HO28 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2020)05-0086-06

一

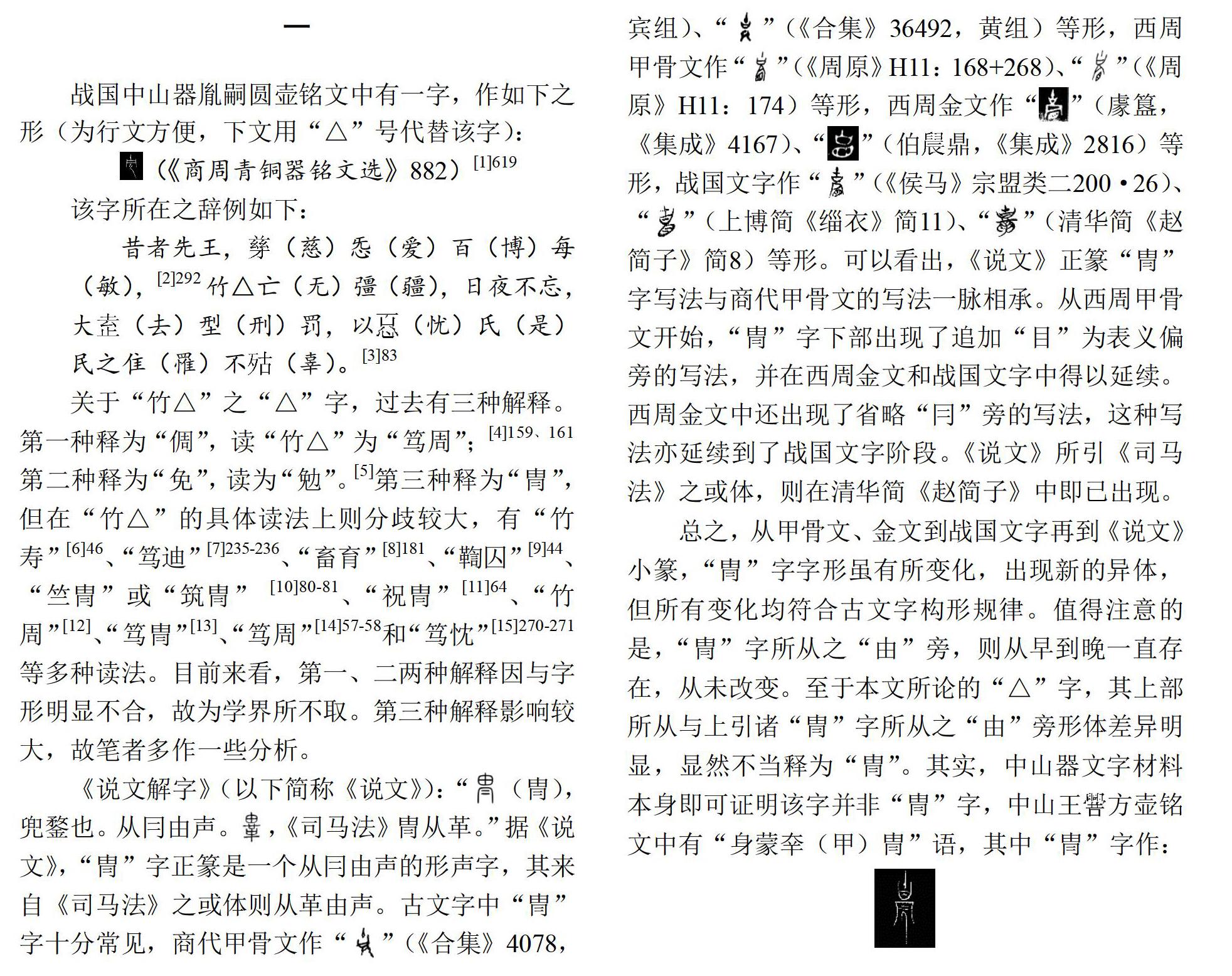

战国中山器胤嗣圆壶铭文中有一字,作如下之形(为行文方便,下文用“△”号代替该字):

(《商周青铜器铭文选》882)[1]619

该字所在之辞例如下:

昔者先王,(慈)?(爱)百(博)每(敏),[2]292竹△亡(无)彊(疆),日夜不忘,大(去)型(刑)罚,以(忧)氏(是)民之隹(罹)不(辜)。[3]83

關于“竹△”之“△”字,过去有三种解释。第一种释为“倜”,读“竹△”为“笃周”;[4]159、161第二种释为“免”,读为“勉”。[5]第三种释为“冑”,但在“竹△”的具体读法上则分歧较大,有“竹寿”[6]46、“笃迪”[7]235-236、“畜育”[8]181、“鞫囚”[9]44、“竺冑”或“筑冑” [10]80-81、“祝冑”[11]64、“竹周”[12]、“笃冑”[13]、“笃周”[14]57-58和“笃忱”[15]270-271等多种读法。目前来看,第一、二两种解释因与字形明显不合,故为学界所不取。第三种解释影响较大,故笔者多作一些分析。

《说文解字》(以下简称《说文》):“(冑),兜鍪也。从冃由声。,《司马法》冑从革。”据《说文》,“冑”字正篆是一个从冃由声的形声字,其来自《司马法》之或体则从革由声。古文字中“冑”字十分常见,商代甲骨文作“”(《合集》4078,宾组)、“”(《合集》36492,黄组)等形,西周甲骨文作“”(《周原》H11:168+268)、“”(《周原》H11:174)等形,西周金文作“”(豦簋,《集成》4167)、“”(伯鼎,《集成》2816)等形,战国文字作“”(《侯马》宗盟类二200·26)、“”(上博简《缁衣》简11)、“”(清华简《赵简子》简8)等形。可以看出,《说文》正篆“冑”字写法与商代甲骨文的写法一脉相承。从西周甲骨文开始,“冑”字下部出现了追加“目”为表义偏旁的写法,并在西周金文和战国文字中得以延续。西周金文中还出现了省略“冃”旁的写法,这种写法亦延续到了战国文字阶段。《说文》所引《司马法》之或体,则在清华简《赵简子》中即已出现。

总之,从甲骨文、金文到战国文字再到《说文》小篆,“冑”字字形虽有所变化,出现新的异体,但所有变化均符合古文字构形规律。值得注意的是,“冑”字所从之“由”旁,则从早到晚一直存在,从未改变。至于本文所论的“△”字,其上部所从与上引诸“冑”字所从之“由”旁形体差异明显,显然不当释为“冑”。其实,中山器文字材料本身即可证明该字并非“冑”字,中山王方壶铭文中有“身蒙?(甲)冑”语,其中“冑”字作:

与《说文》“冑”字正篆比较,该字唯在其下部追加了表义之“人”旁,而其上部所从则与“△”字上部迥异,可证“△”绝非“冑”字。

二

在中山器铭文当中,以“司马”为氏的相邦之名共计出现十二次,字形作如下二形:

(大鼎、方壶和圆壶) (圆壶,兆域图)

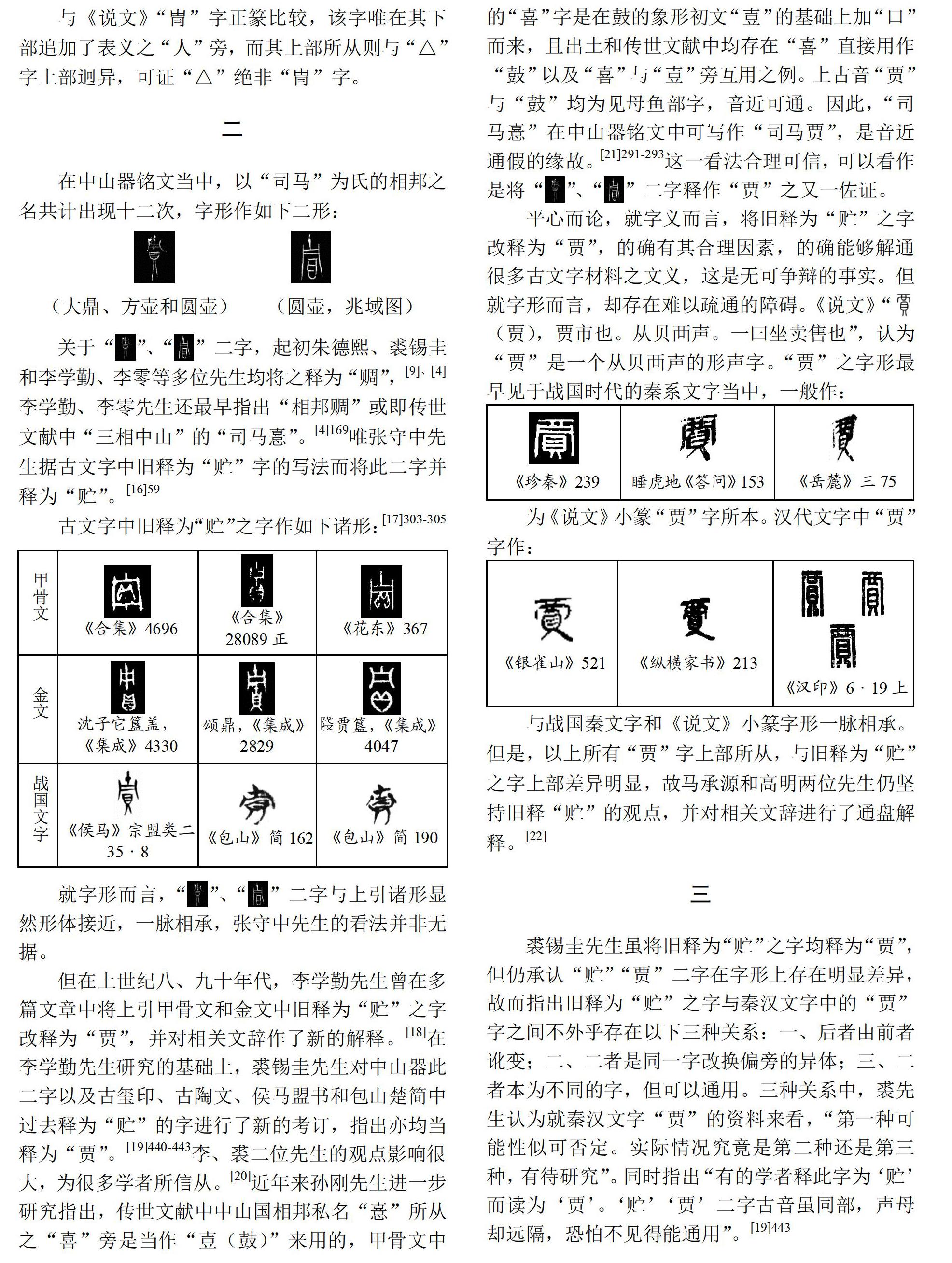

关于“”、“”二字,起初朱德熙、裘锡圭和李学勤、李零等多位先生均将之释为“赒”,[9]、[4]李学勤、李零先生还最早指出“相邦赒”或即传世文献中“三相中山”的“司马憙”。[4]169唯张守中先生据古文字中旧释为“贮”字的写法而将此二字并释为“贮”。[16]59

古文字中旧释为“贮”之字作如下诸形:[17]303-305

甲骨文

《合集》4696

《合集》

28089正

《花东》367

金文

沈子它簋盖,

《集成》4330

颂鼎,《集成》2829

贾簋,《集成》4047

战国文字

《侯马》宗盟类二35·8

《包山》简162

《包山》简190

就字形而言,“”、“”二字与上引诸形显然形体接近,一脉相承,张守中先生的看法并非无据。

但在上世纪八、九十年代,李学勤先生曾在多篇文章中将上引甲骨文和金文中旧释为“贮”之字改释为“贾”,并对相关文辞作了新的解释。[18]在李学勤先生研究的基础上,裘锡圭先生对中山器此二字以及古玺印、古陶文、侯马盟书和包山楚简中过去释为“贮”的字进行了新的考订,指出亦均当释为“贾”。[19]440-443李、裘二位先生的观点影响很大,为很多学者所信从。[20]近年来孙刚先生进一步研究指出,传世文献中中山国相邦私名“憙”所从之“喜”旁是当作“壴(鼓)”来用的,甲骨文中的“喜”字是在鼓的象形初文“壴”的基础上加“口”而来,且出土和传世文献中均存在“喜”直接用作“鼓”以及“喜”与“壴”旁互用之例。上古音“贾”与“鼓”均为见母鱼部字,音近可通。因此,“司马憙”在中山器铭文中可写作“司马贾”,是音近通假的缘故。[21]291-293这一看法合理可信,可以看作是将“”、“”二字释作“贾”之又一佐证。

平心而论,就字义而言,将旧释为“贮”之字改释为“贾”,的确有其合理因素,的确能够解通很多古文字材料之文义,这是无可争辩的事实。但就字形而言,却存在难以疏通的障碍。《说文》“(贾),贾市也。从贝襾声。一曰坐卖售也”,认为“贾”是一个从贝襾声的形声字。“贾”之字形最早见于战国时代的秦系文字当中,一般作:

《珍秦》239

睡虎地《答问》153

《岳麓》三75

为《说文》小篆“贾”字所本。汉代文字中“贾”字作:

《银雀山》521

《纵横家书》213

《汉印》6·19上

与战国秦文字和《说文》小篆字形一脉相承。但是,以上所有“贾”字上部所从,与旧释为“贮”之字上部差异明显,故马承源和高明两位先生仍坚持旧释“贮”的观点,并对相关文辞进行了通盘解释。[22]

三

裘锡圭先生虽将旧释为“贮”之字均释为“贾”,但仍承认“贮”“贾”二字在字形上存在明显差异,故而指出旧释为“贮”之字与秦汉文字中的“贾”字之间不外乎存在以下三种关系:一、后者由前者讹变;二、二者是同一字改换偏旁的异体;三、二者本为不同的字,但可以通用。三种关系中,裘先生认为就秦汉文字“贾”的资料来看,“第一种可能性似可否定。实际情况究竟是第二种还是第三种,有待研究”。同时指出“有的学者释此字为‘贮而读为‘贾。‘贮‘贾二字古音虽同部,声母却远隔,恐怕不见得能通用”。[19]443

裘先生所指出的“释此字为‘贮而读为‘贾”这种观点,最早是由杨树达先生在上个世纪四十年代提出的,其在《格伯簋跋》中指出:“氒贮卅田,贮疑读为贾,即今价值之价,谓其价三十田也。”[23]上世纪七十年代,陈连庆先生在考释兮甲盘铭文之“贮”字时也有相同看法,指出:“这里的‘贮假借为‘贾,‘贮、‘贾古音同属鱼部。”[24]26之后,赵光贤、周瑗、庞怀靖和连劭名等多位学者都同意杨树达先生的看法,虽各有说解,但基本观点是一致的。[25]客观上来讲,假如这种解释能够成立,则是最直接了当的解释。但诚如裘先生所言,上古音“贮”属端母鱼部,“贾”属见母鱼部,两字虽然叠韵,声母却舌喉相隔。但是换一个角度来讲,倘若“贮”“贾”二字的声母问题能够得到合理解决,则裘先生上面所提到的问题其实也就能够迎刃而解了。

季旭升先生在其所著《说文新证》一书中,虽将旧释为“贮”之字均收入“贾”字头下,但仍说“在关于‘贮的新资料出来,可供证明以前,贾和贮还是有可能由同一字形分化出来。贾和贮古音叠韵,虽然它们的声母不同,但古文字这样的情况很多……贾和贮的意义也非常接近。”[26]可以看出,季先生对“贮”“贾”二字的声母问题仍持有保留意见,至少认为“贾和贮还是有可能由同一字形分化出来”。

张世超先生曾提出一种新的看法,认为:“商贾之‘贾一词,在秦方言中是说为见纽的,在其他地区呢?应与秦方音不同,我们认为正是端纽的‘贮。这与战国时期古文字材料中所反映的,‘贮‘贾二字形的分布情况是一致的……战国秦系文字以另造的‘贾代替从西周传来的‘贮写商贾、物价等义的词,但同时又保留了‘贮表示积贮义。在秦系文字中,‘贮‘贾已是意义不同的二字。而且‘贾本是为方音不同而造的字。所以严格说来,‘贮‘贾不能算是一个字。”[27]76-77这种解释有其合理之处(详下文),但却忽略了一个重要问题,即秦居周人故地,周秦音系一脉相承,何以在周人故地的秦方言中,将西周时期原本读作端纽之词改读成了见纽,而在战国时代的其他地区,却反而仍旧继承了端纽。

在此之后,杨怀源先生从形、音、义三方面对“贮”“贾”二字进行了新的考察,特别是在字音方面指出“上古汉语中,一部分端(知)组字和见组字是相通的”,并从谐声、注音和通假等多个方面做了大量举证,还以音韵学界已有的研究成果与印欧语、汉语方言以及藏语中“舌喉相通”的例子相互印证,指出旧释为“贮”原本不誤,可同音假借为“贾”。 [28]66-71其说有据,这就从根本上解决了“贮”“贾”二字的声母不同难以相通的问题。

在以上诸家研究的基础上,笔者认为就目前已知字形来讲,“贮”“贾”二字之关系要着重考虑以下三方面的问题:一、“贮”之字形起源很早,在甲骨文和金文中已经十分常见,并在战国时代除秦系之外的其他系别文字当中仍长期使用。二、“贾”之字形最早见于战国时代的秦系文字当中,而在更早时期的文字以及战国时代的其他系别的文字当中则未出现。三、“贮”“贾”二字均见于《说文》,并为后世所沿用。从以上第一点和第二点出发,则季旭升先生所指出的“贾和贮还是有可能由同一字形分化出来”这一观点很可能是正确的。从以上第二点和第三点出发,则张世超先生所指出的“战国秦系文字以另造的‘贾代替从西周传来的‘贮写商贾、物价等义的词,但同时又保留了‘贮表示积贮义”的观点也很可能是正确的。从以上三点出发,再结合杨怀源先生所推考之字音关系,则“贮”“贾”二字的确很可能是一字分化,最初均是用“贮”字来表示。“贾”字是战国秦系文字中另造之新字,用以专门承担商贾、物价等义,但同时又保留了“贮”字,用以承担积贮义。裘锡圭先生在其《文字学概要》的第十一章“文字的分化和合并”第一部分“文字的分化和分散文字职务的其他方法”下面“文字的分化”部分中对“改换音符”以造成文字分化的现象进行过专门讨论,并有大量举证。[29]笔者认为,“贮”和“贾”的情况与之类似,可参考。

四

由字形对比可知,“△”字上部与前引甲骨文之“”、金文之“”以及中山器胤嗣圆壶铭文本身之“”等字上部写法完全相同。[30]既然“”、“”和“”等字均当释为“贮”,则“△”字当分析为从人宁声,释为“伫”。“伫”字见于典籍。《诗·邶风·燕燕》:“瞻望弗及,伫立以泣。”《尔雅·释诂》:“伫,久也。”《楚辞·屈原〈离骚〉》:“结幽兰而延伫。”《说文新附》:“伫,久立也。从人从宁。”均其例。

《申鉴·政体》:“故古之圣王,其于仁义也,申重而已,笃序无彊,谓之‘申鉴。”笔者认为,中山器胤嗣圆壶铭文之“竹伫亡(无)彊(疆)”即《申鉴》之“笃序无彊”。《说文》:“笃,马行顿遟。从马竹声。”据此,铭文之“竹”当可读作“笃”。《说文》:“序,东西墙也。从广予声。”而典籍中“予”及从“予”声之字与“宁”及从“宁”声之字常可相通。《史记·夏本纪》:“帝少康崩,子帝予立。”司马贞《索隐》:“音伫,《系本》云‘季伫作甲者也。《左传》曰‘杼灭豷于戈。《国语》云‘杼能帅禹者也。”《史记·三代世表》:“帝予。”司马贞《索隐》:“音直吕反,亦作宁。”《史记·司马相如列传》:“蒋芧青薠。”《文选·司马相如〈上林赋〉》芧作苎。均其例。据此,“伫”当可读作“序”。总之,铭文之“竹伫亡(无)彊(疆)”即《申鉴》之“笃序无彊”当可无疑,此亦可反证旧释“贮”诸字不误,因为上古音“予”为余纽鱼部字,声母亦为舌音。

至于《申鉴》“笃序无彊”之句义,孙启治《校补》:“彊借为疆。无疆,犹言无止、不已。《吕氏春秋·孝行》‘朋友不笃,高诱注:‘笃,信也。笃谓诚信。序同叙,《国语·晋语三》韦昭注:‘叙,述也。‘故古之圣王五句,谓古之圣王,其于仁义再三申告而已。诚实申述之无止,故谓之‘申鉴。”[31]1-2按,孙氏以“诚实申述”解释“笃序”,未得确解。但其对“无彊”的解释,则可信从。同时指出“序同叙”,亦可信。[32]

“笃叙”一词见于典籍,义同“笃序”。《尚书·洛诰》:“笃叙乃正父,罔不若予,不敢废乃命。”伪孔《传》:“厚次序汝正父之道而行之,无不顺我所为,则天下不敢弃汝命,常奉之。”孔颖达《疏》:“此所言皆是汝父所行,汝欲勉之,但厚次序汝正父之道而行之,无不顺我所为,则天下不敢废弃汝命,必常奉而行之。”《尚书·洛诰》:“惠笃叙,无有遘自疾。”伪孔《传》:“汝为政当顺典常,厚行之使有次序,无有遇用患疾之道者。”孔颖达《疏》:“汝王为政,当顺典常厚行之,使有次序,则诸为政者无云有遇用患疾之道苦毒下民。”可见“笃叙”一词应该是“厚次序而行之”或“厚行之使有次序”之义。中山器胤嗣圆壶铭文之“(慈)?(爱)百(博)每(敏),竹(笃)伫(序)亡(无)彊(疆)”,盖即厚次序“慈爱博敏”这四种品德而行之不已之义。

《中国古印·程训义古玺印集存》著录有一方战国姓名私玺:

(1-146)

从玺印形制和文字风格看,为晋系古玺。程训义先生将玺印文字释为“周”,云:“,与《说文》古文‘周相合。”[33]49汤志彪先生将该玺印读作“冑”,[34]990、1195盖认为该玺印是反书的玺印,“”是姓氏。按,汤先生的看法可从。罗福颐先生主编的《古玺汇编》一书中著录有如下三方古玺:

(安,1594)

(黄,1595)

(,1596)[35]167

“”均用作姓氏,可参。古姓氏字常可追加“邑”旁,故该字当为鲁姓之鲁之专字。《唐韵·姥韵》:“鲁,国名。伯禽之后,以国为姓。”《通志·氏族略二》:“鲁氏,武王克商,封其弟周公旦于曲阜……其地本名鲁,因以命国……子孙以国为氏。”

至于该玺印之右字,从人宁声,与前面中山器胤嗣圆壶铭文之“△”字当为一字,亦当释为“伫”,用作人名。

引书简称:

《合集》 郭沫若主编、胡厚宣总编辑《甲骨文合集》,中华书局,1978年以后分册出版。

《周原》 曹玮《周原甲骨文》,世界图书出版公司,2002年。

《花东》 中国社会科学院考古研究所《殷墟花园庄东地甲骨》,云南人民出版社,2003年。

《集成》 中国社会科学院考古研究所《殷周金文集成》,中华书局,1984—1994年。

《侯马》 山西省文物工作委员会《侯马盟书》,文物出版社,1976年。

《包山》 湖北省荆沙铁路考古队《包山楚墓》,文物出版社,1991年。

《上博简》 马承源主编《上海博物馆藏战国楚竹书》,上海古籍出版社,2001年以后分册出版。

《清华简》 清华大学出土文献研究与保护中心编、李学勤主编《清华大学藏战国竹简》,中西书局,2010年以后分册出版,第九册改由黄德宽主编。

《珍秦》 萧春源主编《珍秦斋藏印 秦印篇》,临时澳门市政局,2000年。

《睡虎地》 睡虎地秦墓竹简整理小组《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,1990年。

《岳麓》 朱汉民、陈松长主编《岳麓书院藏秦简》,上海辞书出版社,2010年以后分册出版,第四册起改由陈松长主编。

《银雀山》 银雀山汉墓竹简整理小组《银雀山汉墓竹简》,文物出版社,1985—2010年。

《纵横家书》 马王堆汉墓帛书整理小组《马王堆汉墓帛书(三)》,文物出版社,1983年,《战国纵横家书》图版第11—24页、释文第21—84页。

《汉印》 罗福颐《汉印文字征》,文物出版社,1978年。

注 释:

[1] 马承源主编:《商周青铜器铭文选》(二),文物出版社,1987年,882号器。

[2] “百(博)每(敏)”从白于蓝:《读中山三器铭文琐记》(《古文字研究》第二十七辑,中华书局,2008年。

[3] “氏(是)”字从张汉之《古文字琐记》(《考古与文物》,1984年第6期。

[4] 李学勤、李零:《平山三器与中山国史的若干问题》,《考古学报》,1979年第2期。

[5] 徐中舒、伍仕谦:《中山三器释文及宫堂图说明》,《中国史研究》,1979年第4期,第92—93页;徐中舒:《徐中舒历史论文选辑》,中华书局,1998年,第1338—1339页。

[6] 张克忠:《中山王墓青铜器铭文简释——附论墓主人问题》,《故宫博物院院刊》,1979年第1期。

[7] 张政烺:《中山国胤嗣壶释文》,《古文字研究》第一輯,中华书局,1979年。

[8] 于豪亮:《中山三器铭文考释》,《考古学报》,1979年第2期。

[9] 朱德熙、裘锡圭:《平山中山王墓铜器铭文的初步研究》,《文物》,1979年第1期。

[10] 黄盛璋:《中山国铭刻在古文字、语言上若干研究》,《古文字研究》第七辑,中华书局,1982年。

[11] 陈邦怀:《中山国文字研究》,《天津社会科学》,1983年第1期。

[12] 何琳仪:《中山王器考释拾遗》,《史学集刊》,1984年第3期;中国社会科学院考古研究所:《殷周金文集成释文》第五卷,香港中文大学中国文化研究所,2001年。

[13] 马承源:《商周青铜器铭文选》(四),文物出版社,1990年,第578—579页;汤志彪:《三晋文字编》,作家出版社,2013年,第1195页。

[14] 王颖:《战国中山国文字研究》,华东师范大学博士学位论文,2005年。

[15] 汤志彪:《晋系铜器铭文释读》,《古文字研究》第三十二辑,中华书局,2018年。

[16] 张守中:《中山王器文字编》,中华书局,1981年。

[17] “贮”字最早是由阮元在《积古斋钟鼎彝器款识》卷四《颂鼎》(1804年)所释,之后得到王国维、郭沫若、容庚和杨树达等很多学者的认同,参高明《西周金文“”字资料整理和研究》,《考古学研究》(一),文物出版社,1992年。

[18] 李学勤:《重新估价中国古代文明》,《人文杂志》增刊《先秦史论文集》,1982年,第6页;李学勤:《兮甲盘与驹父盨》,人文杂志编辑部丛刊《西周史研究》,1984年,第275—276页;李学勤:《鲁方彝与西周商贾》,《史学月刊》,1985年第1期,第32—34页;李学勤:《包山楚简中的土地买卖》,《中国文物报》,1992年3月22日第三版。

[19] 裘锡圭:《释“贾”》,1992年在南京召开的“中国古文字学会第九届学术研讨会”论文,后收入《裘锡圭学术文集》(第三卷·金文及其他古文字卷),复旦大学出版社,2012年。

[20] 汤余惠主编:《战国文字编》,福建人民出版社,2001年,第401页;彭裕商:《西周金文中的“贾”》,《考古》,2003年第2期,第57—61页;季旭升:《说文新证》上册,艺文印书馆股份有限公司,2002年,第524—525页;季旭升:《说文新证》,福建人民出版社,2010年,第539—540页;李守奎:《楚文字编》,华东师范大学出版社,2003年,第384页;李憣:《为贾证》,《考古》,2007年第11期,第71—77页;董莲池:《新金文编》,作家出版社,2011年,第809—811页;刘钊:《新甲骨文编》(增订本),福建人民出版社,2014年,第393—394页;黄德宽主编:《战国文字字形表》,上海古籍出版社,2017年,第848—850页。

[21] 孙刚:《说“喜(鼓)”——兼谈“嘉”、“垂”的形体流变》,复旦大学出土文献与古文字研究中心编:《战国文字研究的回顾与展望》,中西书局,2017年。

[22] 马承源:《西周金文中有关贮字辞语的若干解释》,《上海博物馆集刊》第五期,上海古籍出版社,1990年,第82—91页;高明:《西周金文“”字资料整理和研究》,第301—311页。

[23] 杨树达:《积微居金文说》,中国科学院,1952年,第27页;杨树达:《积微居金文说》,中华书局,1997年,第11页。

[24] 陈连庆:《兮甲盘考释》,《吉林师大学报(哲学社会科学版)》,1978年第4期。

[25] 赵光贤:《从裘卫诸器铭看西周的土地交易》,《北京师范大学学报》,1979年第6期,第16—23页;周瑗:《矩伯、裘卫两家族的消长与周礼的崩坏——试论董家青铜器群》,《文物》,1976年第6期,第45—50页;庞怀靖、吴镇锋等:《陕西省岐山县董家村西周铜器窖穴发掘简报》,《文物》,1976年第5期,第26—47页;连劭名:《〈倗生簋〉铭文新释》,《人文杂志》,1986年第3期,第78、79—81页。

[26] 季旭升:《说文新证》(上册),第525页;季旭升:《说文新证》,第540页。

[27] 张世超:《“贮”“贾”考辩》,《中国古文字研究》第一辑,吉林大学出版社,1999年。

[28] 杨怀源:《西周金文中的“”》,《古籍整理研究学刊》,2009年第4期。

[29] 裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆,1988年,第233—234页;裘锡圭:《文字学概要》,(台湾)万卷楼图书有限公司,1993年,第263—265页;裘锡圭:《文字学概要》(修订本),商务印书馆,2013年,第222—223页。

[30] 有学者早已注意到了这一点,只是由于当时并未能对“”字做出较好的解释,因而未能正确释出“△”字,参朱德熙、裘锡圭《平山中山王墓铜器铭文的初步研究》,第44页;李学勤、李零:《平山三器与中山国史的若干问题》,第161页;何琳仪:《中山王器考释拾遗》,第10页。

[31] 孙启治:《申鉴注校补》,中华书局,2012年。

[32] 宗福邦、陈世铙、萧海波:《故训汇纂》,商务印书馆,2003年,第693、964页;高亨:《古字通假会典》,齐鲁书社,1989年,第836页。

[33] 程训义:《中国古印·程训义古玺印集存》,河北美术出版社,2007年。

[34] 汤志彪:《三晋文字编》,作家出版社,2013年。

[35] 羅福颐:《古玺汇编》,文物出版社,1981年,第167页。其中1595号印,《古玺汇编》释为“□”,第二字当作不识字处理;陈光田《战国玺印分域研究》(岳麓书社,2008年,第247页)认为是“黄”字,可从。1596号印,《古玺汇编》释为“车右”。不确。左字从车加声,可隶定为“”字,当即车驾、驾车之“驾”字异构。

责任编辑:杨军会

文字校对:向华武