政府债券对货币供应量的影响研究

王深德

(中国人民银行郑州中心支行,河南 郑州450018)

一、引言与文献

政府债券是中央政府或地方政府为筹集经济社会发展资金而向投资者出具并承诺在约定期限内偿还本息的债务凭证,它是中央或地方政府有偿获取收入的一种方式,主要用于弥补财政赤字、筹措经济社会发展资金,并扮演着基础性金融产品的角色。货币供应量也称货币存量、货币供应,指一国在某一时点流通中的现金量和存款量,它是中央银行重要的货币政策操作目标。近年来,我国货币供应量不断增加,且呈现持续上升的态势,地方政府债券自2009年重启发行以来,逐渐超过国债发行规模,2019年,国债发行33335.6亿元,地方政府发行债券43624.27亿元。随着积极的财政政策更加积极有为,政府债券对货币供应量的影响不断加大,探讨政府债券发行、流通、偿还全流程对货币供应量的影响,将对新时期做好财政(国债)政策的优化完善、与货币政策的协调配合等方面具有积极意义。

政府债券发行对货币供应量的影响。国外研究政府债券对货币供应量的影响主要集中在发行阶段,普遍认为财政赤字与货币供给存在联系,且由中央银行的独立性所决定。基于政府债券、财政赤字和货币供应量的关联机制,国外学者主要从财政政策与货币政策的协调配合方面来研究货币供给、财政赤字和政府债券的联系。米德(Meador,1984)[1]分析了1947—1960年和1961—1979年这两个时期美国财政赤字对货币供应量的影响情况,发现后者不受前者影响。国债发行具有扩张效应,采取适当的货币政策对冲该影响会促进宏观经济稳定运行。哈恩(Haan,1990)[2]等对发展中国家财政赤字会引起货币供应量增加的假设进行了分析,研究发现无充分依据可以证明这一结论。但是,阿布(Abu,2012)[3]通过格兰杰因果检验法,研究了1979—2009年尼日利亚的国内生产总值、货币供应量和财政赤字,认为经济增长、货币供应量与财政赤字有关,在宏观经济调控中须配合使用财政政策和货币政策。邓子基等(1990)[4]发现美国国债发行量和货币供应量具有稳定正相关联系,日本、英国等发达国家也呈现同样特点。靳卫萍(2003)[5]研究了债券发行、利率与股票之间的关系,从内生性货币供应量的视角出发,政府债券利率的提高有利于政府发行更多债券,居民储蓄一定的情况下,会增加国债投资而降低股票需求,股票价格如果下跌将导致企业用于抵押贷款的资产价值降低,从而导致商业银行货币供应量减少。彭志远(2004)[6]以国债的来源为视角,对货币供应量受不同购买国债主体的影响进行了分析,当购买主体为商业银行时,使用超额准备金会出现货币供应量增加,使用信贷头寸货币供应量不会受到任何影响。当购买主体为商业银行之外的对象时,国债发行对货币供应量影响不显著。毛定祥和陈婷(2008)[7]通过状态空间模型实证分析了中国国债规模与货币供给量的关系,认为国债规模的扩大引起了货币供应量的增加。王林元(2016)[8]在建立货币供应量计量模型时引入国债这一变量,实证研究发现我国国债发行额和国债余额对货币供应量影响甚微。同时还研究美国、日本、欧元区三个经济体国债对货币供应量的影响,发现国债规模的增加并不会直接导致货币供应量超发,面板模型显示国债规模对货币供应量的影响为0.44。如果货币乘数为5倍,则国债净发行额转化为基础货币的比例不足10%,国债余额对货币供应量的影响十分微弱。

政府债券流通对货币供应量的影响。由于国债在国外债券市场不占主导地位,而货币政策中介目标为利率而非货币供应量,国外研究中央银行国债流通时多从利率考虑。如坦普尔曼(Templeman,2009)[9]分析美联储1997—2009年间国债存量和流通货币可知,2008年前两者之间呈现相互影响关系,当美联储向银行提供流动性,银行降低准备金时,必须通过购买国债来冲抵减少的准备金。但是自2008年起,在美联储国债减少的情况下,通货却不断增加,两者出现明显分离状态。主要原因为美联储为化解金融危机,增加市场流动性,使得联邦基准利率下降,为了让其回归到预期水平,美联储卖出国债的过程中降低了准备金存量。

从国内研究现状来看,政府债券对货币供应量的影响更多是在中央银行公开市场操作中有所涉及。倪志良和赵春玲(2001)[10]回顾了央行公开市场操作,指出政府债券回购和逆回购能够有效调控货币供应量,进而对总需求量产生影响。奚君羊和谭文(2004)[11]研究了自1998年中央银行恢复债券回购业务起1998—1999年间的公开市场操作,认为债券回购带来货币供应量增加。甘行琼和汤凤林(2008)[12]实证分析了国债流通和货币供给的关系,通过研究央行对政府债券正回购和逆回购以及买卖债券的相关数据,发现广义货币供应量受到政府债券流通的影响,出现比较稳定且长期存在的扩张性变化关系。邓晓兰等(2014)[13]分析了2005—2012年间货币供应量月度数据,发现中央银行国债交易对其影响较小,短期内商业银行买卖国债可以熨平货币供应量的波动,居民买卖国债基本不会对货币供应量造成影响。

政府债券偿还对货币供应量的影响。张晓斌(2016)[14]构建了基于商业银行资产负债结构的地方债置换分析框架,政府债券的偿还使银行可贷资金增加,在贷款乘数放大机制下造成货币政策扩张。李中义(2013)[15]通过研究发现,中央银行购买国债和商业银行利用准备金或再融资购买国债对货币供应量具有扩张效应。如果商业银行使用贷款而非自身流动性资金购买国债,对货币供应量的影响为中性。以税收偿还债务时,除中央银行购买国债有货币收缩效应外,其余均为中性。

基于已有的文献可知,关于政府债券与货币供给量的关系主要从国债的角度进行研究,地方债对货币供应量的影响研究较少,在交易流通方面多以中央银行公开市场操作为重点,而在商业银行的债券交易对货币供应量的影响方面的研究还不够深入。本文拟在全面细致分析政府、商业银行、居民等各类主体在政府债券市场上的操作对货币供给量的影响机制基础上,利用我国2009—2019年的国债和地方债月度数据实证分析政府债券发行、流通和偿还对货币供给量的影响,以期为财政(国债)政策与货币政策的协调提供建议。

二、政府债券对货币供应量的影响机制

传统货币创造理论认为,在信用货币制度下,商业银行通过从中央银行获取基础货币,构成其信用扩张、创造货币的基础。政府债券在发行、流通和偿还过程中会引起“货币当局资产负债表”(也称“中央银行资产负债表”)中负债项“其他存款性公司存款”及“政府存款”的变化,同时会引起“其他存款性公司资产负债表”(也称“商业银行资产负债表”)中资产项“准备金存款”和负债项“纳入广义货币存款”等项目的变化,从而对基础货币和货币供应量产生影响。

(一)政府债券发行

政府债券发行对货币供应量造成的影响主要取决于不同认购主体购买政府债券后是否会引起基础货币的变动。政府债券主要面向社会发行,由微观经济主体认购,微观经济主体按性质可分为家庭和企业两个部门,其中企业又可以进一步分为银行企业部门和非银行企业部门。由于家庭和非银行企业部门认购政府债券对货币供应量的影响区别不大,因此本文将其统称为社会公众。由于我国有关法律规定,中国人民银行不能直接认购政府债券,本文不考虑中央银行认购政府债券的情况。

1.社会公众认购政府债券

社会公众购买政府债券实际上可以认为是一种储蓄行为,发生的只是社会购买力的转移。当社会公众认购政府债券时,意味着货币将由商业银行存款转化为中央银行政府存款,伴随着商业银行准备金存款和中央银行基础货币同时减少,引起货币供给总量收缩;当财政部门将政府债券收入用于支出时,意味着货币由中央银行向商业银行转移,基础货币增加,引起货币供给总量扩张。

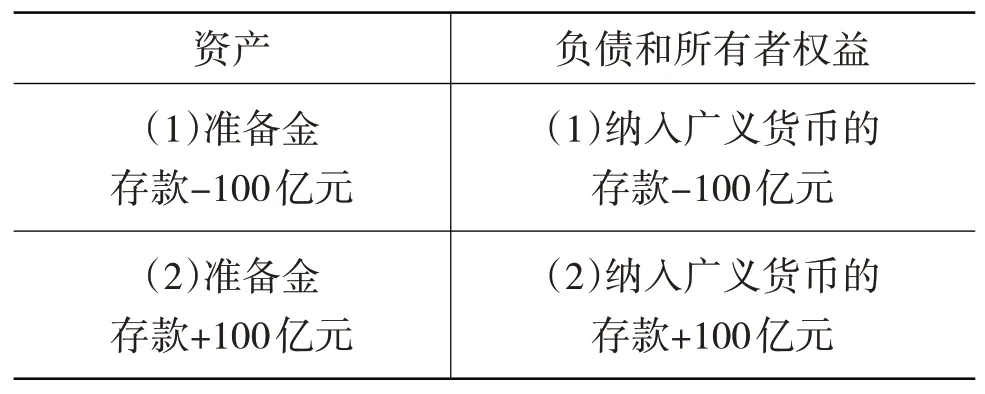

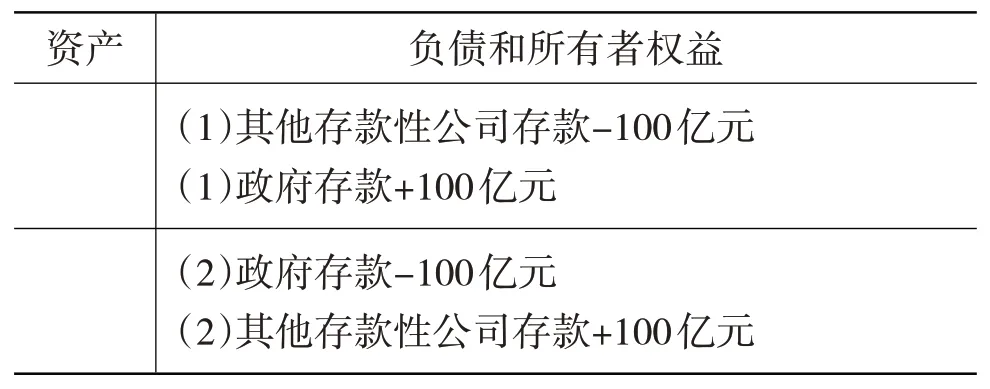

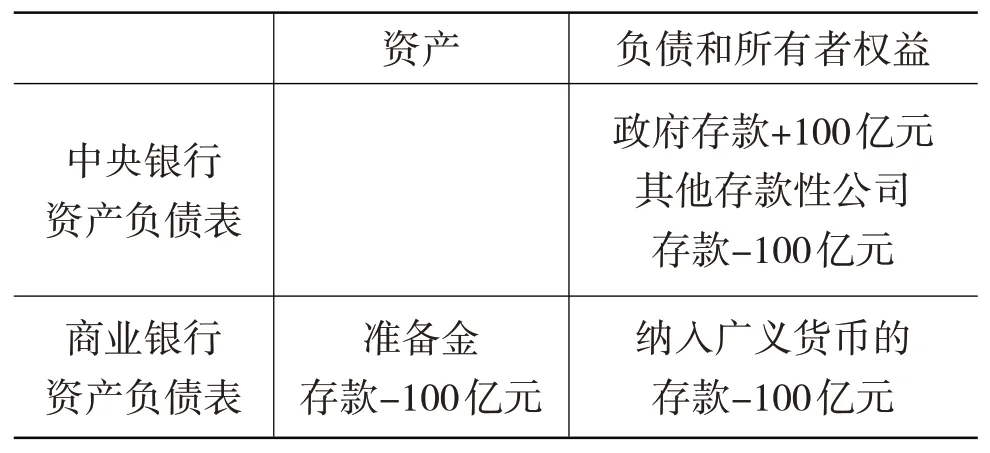

假设社会公众认购100亿元的政府债券:(1)在认购政府债券时,社会公众在商业银行存款减少100亿元,那么将引起商业银行的准备金存款等量减少,同时中央银行的基础货币也减少100亿元;(2)发行政府债券收入用于财政支出时,中央银行的政府存款减少100亿元,将引起商业银行存款和准备金存款等量增加,最终基础货币将增加了100亿元。社会公众认购政府债券的过程会引起商业银行和中央银行资产负债表发生如下变化。

从表1、表2可以看出:社会公众认购政府债券的整个过程并没有引起中央银行基础货币和商业银行准备金存款的变动,对货币供应量的影响是中性的。需要说明的是,从债券发行到使用有一个时间差,社会公众购买债券在一定时间内可以减少货币供应量。

表1社会公众认购100亿元的政府债券后“商业银行资产负债表”变动情况

表2社会公众认购100亿元的政府债券后“中央银行资产负债表”变动情况

2.商业银行认购政府债券

政府债券具有安全稳定、流动性强的优势,因此商业银行往往成为政府债券的主要认购主体。商业银行认购政府债券是否会对货币供应量产生影响,取决于认购资金是否来源于超额准备金。当商业银行用超额准备金认购政府债券,意味着将该部分资金潜在的货币扩张能力得到了现实释放(换言之,这部分超额准备金也可以随时用来增加贷款),会引起货币供应量的增加。此外,如果商业银行认购政府债券的资金来源于回收贷款,与社会公众认购债券的情形基本无异,这里主要分析认购资金来源于超额准备金的情况。

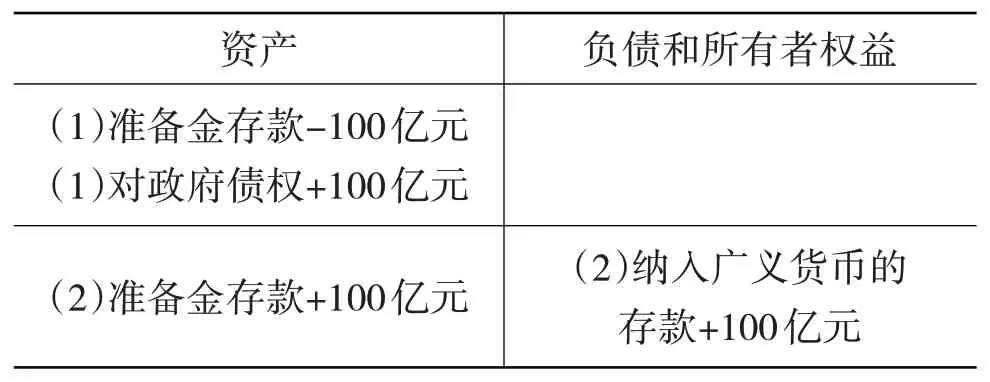

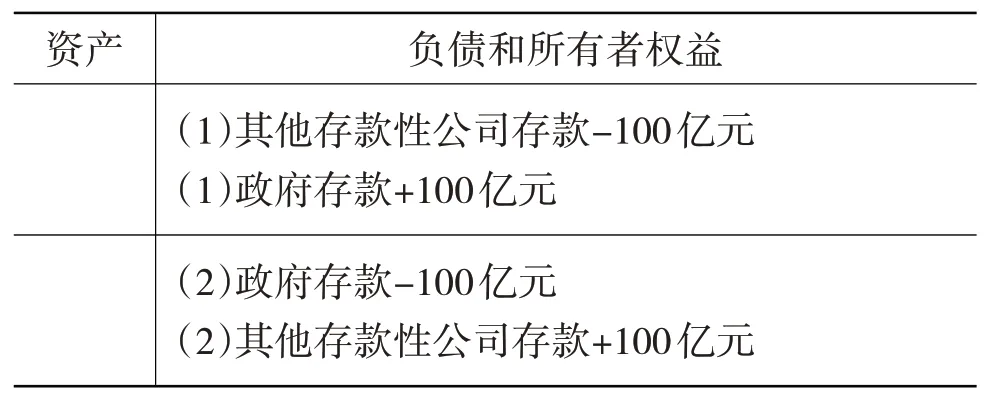

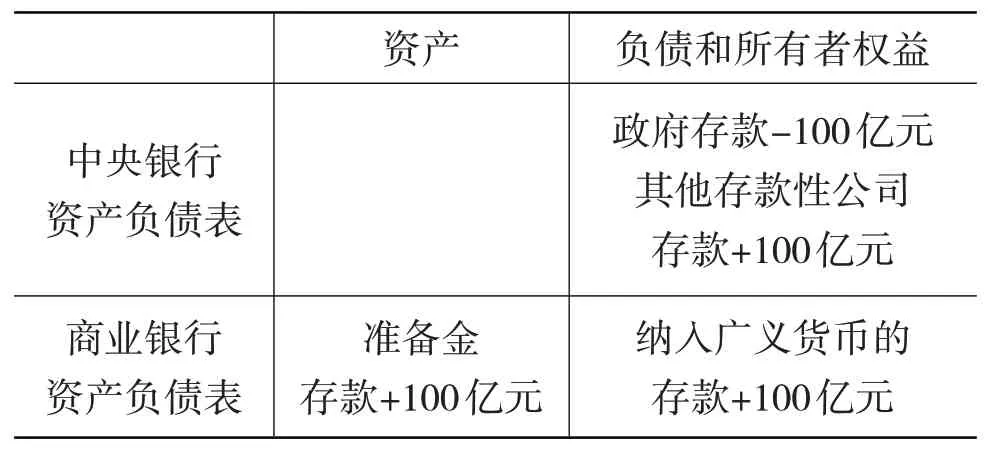

假设商业银行利用超额准备金认购100亿元的政府债券:(1)在认购政府债券时,“商业银行资产负债表”中资产项“对政府债权”增加100亿元,“准备金存款”减少100亿元,同时会引起“中央银行资产负债表”中的负债项“政府存款”增加100亿元,“其他存款性公司存款”减少100亿元;(2)发行政府债券的收入用于财政支出时,“中央银行资产负债表”中的负债项“政府存款”减少100亿元,“其他存款性公司存款”增加100亿元,同时会引起“商业银行资产负债表”中的资产项“准备金存款”增加100亿元,负债项“纳入广义货币的存款”增加100亿元。商业银行认购政府债券引起中央银行和商业银行资产负债表的具体变动情况如下所示。

从表3、表4可以看出:商业银行使用超额准备金购买政府债券后,会引起商业银行“纳入广义货币的存款”增加,流通中的货币量增加。因此,如果商业银行用超额准备金认购政府债券,最终会引起货币供应量增加。

表3商业银行认购100亿元的政府债券后“商业银行资产负债表”变动情况

表4商业银行认购100亿元的政府债券后“中央银行资产负债表”变动情况

(二)政府债券流通

政府债券属于一种具有较强流动性的金融资产,可流通的政府债券在到期偿还前可以在证券市场上买卖,可能对货币供应量产生影响。本文仍从交易主体分析政府债券流通带来的货币效应。

1.商业银行间的政府债券转让

商业银行之间进行政府债券的转让实际上是资金和政府债券在银行体系内的流动,整体不会引起“中央银行资产负债表”和“商业银行资产负债表”变化,因此最终不会对货币规模产生影响。具体来看,如果商业银行A将政府债券转让给商业银行B,第一种情况是商业银行B使用超额准备金购买政府债券,此时商业银行A将出售债券获得超额准备金,是超额准备金在商业银行之间转移;第二种情况是商业银行B通过收回贷款资金向商业银行A购买政府债券,此时相当于商业银行B因收回贷款造成货币供应量收缩,而商业银行A从商业银行B获得的超额准备金可以随时用于发放贷款,之后会引起货币供应量扩张,整个过程中货币供应量基本不变。

2.商业银行与社会公众间的政府债券转让

依据政府债券买卖的方向,需要分两种情况进行分析。第一种情况是商业银行向社会公众转让政府债券,结果是社会公众从商业银行获取政府债券,商业银行则获取了超额准备金,对“商业银行资产负债表”资产项的影响表现为“准备金存款”增加和“对政府债权”减少,其实质是资产项目的置换,将政府债券置换为可随时用于发放贷款的超额准备金。由于准备金增加,可以随时用于发放贷款,将会增加货币供应量。第二种情况是社会公众向商业银行转让政府债券,最常见的是国债的提前兑付,结果会引起商业银行资产负债表中资产项“对政府债权”增加,“准备金存款”减少,会引起货币供应量收缩。

3.中央银行买卖政府债券

中央银行买卖政府债券最常见的是中央银行的公开市场业务。如果中央银行在公开市场上购入政府债券,结果会引起“中央银行资产负债表”中的资产项“对政府债权”增加,负债项“其他存款性公司存款”增加,也同时会引起“商业银行资产负债表”中的资产项“准备金存款”增加和“对政府债权”减少,实际上是中央银行一种增加基础货币投放,向商业银行释放流动性的操作。如果中央银行在公开市场上卖出政府债券,对中央银行和商业银行的影响正好与购入政府债券相反,实际上是中央银行减少基础货币投放,从市场收回流动性的操作。

4.政府部门与商业银行间政府债券转让

政府部门与商业银行间政府债券的转让主要是指国库现金管理操作。商业银行通过将政府债券进行质押,获得期限在一年以内(不含一年期)的商业银行定期存款。对中央银行来说,将引起“中央银行资产负债表”中的负债项“政府存款”减少和“其他存款性公司存款”增加,实际上会增加基础货币的投放;对商业银行来说,在商业银行持有充足的可质押政府债券的情况下,国库现金存入商业银行,引起“商业银行资产负债表”中的资产项“准备金存款”和负债项“纳入广义货币的存款”的同时增加;若商业银行持有政府债券不足,需要利用超额准备金存款购入一定数额的政府债券,此时现金管理操作会引起“商业银行资产负债表”中的资产项“准备金存款”和负债项“纳入广义货币的存款”的增加,增加的规模为国库现金管理金额减去需要利用超额准备金购买的政府债券的金额。因此,无论商业银行是否拥有足够的质押债券,现金管理操作都会引起商业银行超额准备金的增加,进而引起货币供应量的增加。国库现金管理到期后,其对货币供应量的影响正好相反,实质上是一种短期调节流动性的工具。

(三)政府债券偿还

政府债券到期后,偿还资金的来源一般来说有以下两个方面:一是政府自有收入用以偿还债务;二是发行新债偿还旧债。偿债资金来源不同,对货币供应量的影响作用和大小也不同。

1.自有收入用以偿还政府债券

政府自有收入主要来源于税收收入、非税收入、政府基金收入等。无论哪种方式,政府获取收入的过程都会引起社会公众在商业银行的存款减少,同时引起中央银行的政府存款增加,伴随着基础货币的减少,对货币供应量具有一定的收缩效应。假设政府取得100亿元财政收入,会引起“中央银行资产负债表”中的负债项“政府存款”增加100亿元和“其他存款性公司存款”减少100亿元;同时,“商业银行资产负债表”资产项“准备金存款”和负债项“纳入广义货币的存款”均减少100亿元。财政收入取得的过程对货币当局和其他存款性公司资产负债表的具体影响如表5所示。

表5财政收入过程“中央银行资产负债表”和“商业银行资产负债表”变动情况

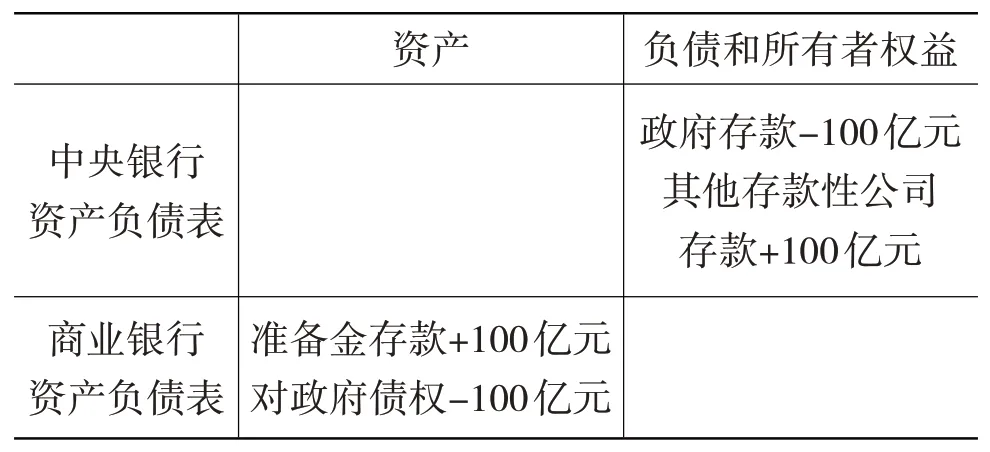

根据前文分析,政府债券主要持有者包括社会公众、商业银行和中央银行。但中央银行进行公开市场操作具有一定期限,且不直接参与政府债券偿还,因此主要考虑政府向社会公众和商业银行偿还债券的情况。一是政府利用自有收入向社会公众偿还债券,会引起商业银行存款增加,中央银行政府存款减少。假设政府偿还债券100亿元,会引起“中央银行资产负债表”中的负债项“政府存款”减少100亿元和“其他存款性公司存款”增加100亿元;对“商业银行资产负债表”的影响表现为资产项“准备金存款”和负债项“纳入广义货币的存款”均增加100亿元,这一偿还过程正好与财政收入取得过程的货币效应相反(见表6)。因此,政府利用自有资金偿还债券整体上不会引起货币供应量的大规模变化,或者说影响基本为中性。二是政府利用自有收入向商业银行偿还债券。假设政府偿还债券100亿元,对中央银行的影响仍表现为资产负债表中的负债项“政府存款”减少100亿元和“其他存款性公司存款”增加100亿元,而对于商业银行的影响则表现为资产负债表中的资产项“准备金存款”增加100亿元和“对政府债权”减少100亿元(见表7)。对货币供应量的影响也表现为前期获得财政收入时具有收缩效应,偿还债务后引起商业银行准备金增加,一定程度上会抵消前期的收缩效应。但需要注意的是,利用自有收入向商业银行偿还债券的整个过程引起“商业银行资产负债表”中资产项“对政府债权”和负债项“纳入广义货币的存款”的等量减少,整体上引起货币供应量减少的规模约等于偿还的政府债券量。

表6政府向社会公众偿还债券过程中“中央银行资产负债表”和“商业银行资产负债表”变动情况

表7政府向商业银行偿还债券过程中“中央银行资产负债表”和“商业银行资产负债表”变动情况

2.发行债券偿还到期债务

政府发行债券对货币供应量的影响已经分析过,此处仅考虑政府发行债券直接用以偿还到期债务对货币供应量的影响。

一是如果政府发行新债的主体和偿还到期债务的主体是一致的,相当于原债券期限延长,那么偿还债券对货币供应无影响。

二是政府发行新债的主体和偿还到期债务的主体不一致。第一种情况是向社会公众发行新债,用以偿还商业银行持有的到期债券。向社会公众发行政府债券,会引起基础货币减少,导致货币供应量收缩,对货币当局和其他存款性公司资产负债表的具体影响可参考表1和表2中的过程;向商业银行偿还到期债务,会引起基础货币增加,一定程度上抵消发行债券时对货币供应量的收缩效应,对中央银行和商业银行资产负债表的影响如表7所示。实际上,该过程对货币供应量的影响与利用政府自有资金偿还商业银行到期债务相同,引起货币供应量减少的规模约等于偿还的政府债券量。第二种情况是向商业银行发行新债,用以偿还社会公众持有的到期债务。该种情况实际上与前文商业银行认购政府债券然后用于财政支出对货币供应量的影响是一样的,结果都会引起货币供应量的增加。对中央银行和商业银行资产负债表的影响可参考表3和表4。

(四)小结

根据前文分析,得出以下主要结论。一是政府债券发行对货币供应量的影响主要取决于认购主体的不同,社会公众认购政府债券对货币供应量的影响是中性的,商业银行认购政府债券会增加货币供应量。二是政府债券在不同交易主体间的流通对货币供应量的影响不同。商业银行间的政府债券转让对货币供应量的影响为中性,社会公众向商业银行转让政府债券会引起货币供应量收缩,商业银行向社会公众转让政府债券会增加货币供应量。中央银行公开市场操作和国库现金管理操作会引起基础货币变动,是调节货币供应量的主要政策性工具。三是政府债券的偿还过程对货币供应量的影响受资金来源和债券持有主体不同而有所区别。向商业银行偿还持有的政府债券,一定程度上减少货币供应量;利用政府自有资金偿还社会公众持有的政府债券对货币供应量的影响是中性的,而通过向商业银行发行新债偿还社会公众持有的政府债券会引起货币供应量增加。

三、政府债券对货币供应量影响的实证研究

(一)数据选取

按发行主体分类,政府债券分为中央政府债券和地方政府债券。中央政府债券又称国债,由于储蓄国债主要面向个人投资者发行,对储蓄国债的认购、流通以及偿还不会引起中央银行基础货币和商业银行存款准备金变动,所以这里我们不考虑储蓄国债,只对记账式国债进行探讨。在只考虑记账式国债的情况下,只有交易主体为中央银行(公开市场操作)的政府债券,其流通对货币供应量才会产生影响。

因此,关于政府债券数据,政府债券发行额BI指每月记账式国债与地方债发行规模之和,政府债券交易额BT指每月央行公开市场正逆回购政府债券的发行量,政府债券偿还额BR指每月记账式国债与地方债还本付息之和;我们用货币供应量M2作为被解释变量。此外,央行买卖外汇资产需要投放或回收本币,外汇占款的增减也会引起货币供应量M2的变化,本文将每月外汇储备E作为控制变量。

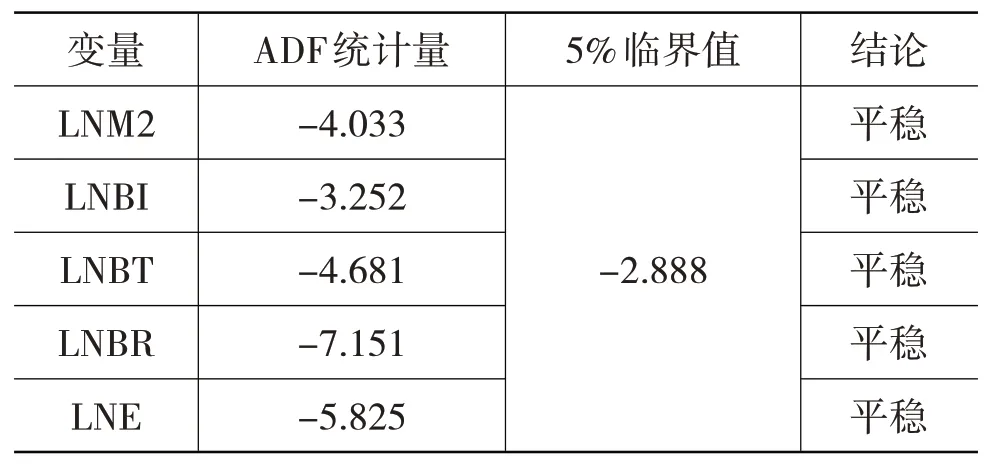

在实证分析中,为使时间序列平稳并满足同方差序列,更好地表现货币供应量M2对政府债券的弹性关系,对M2、BI、BT、BR、E做自然对数化处理,分别表示为LNM2、LNBI、LNBT、LNBR、LNE。另外,考虑到政府债券的发行、流通和偿还对货币供应量的影响可能存在滞后效应,回归时加入解释变量的滞后项。由于我国地方政府债券从2009年正式恢复发行,本文采用2009年1月至2019年12月的月度数据,数据来源于中国人民银行、Wind数据库。

(二)实证分析

1.单位根检验

为避免出现伪回归现象,我们用单位根检验方法分别对变量LNM2、LNBI、LNBT、LNBR、LNE做平稳性检验,检验结果如表8,所有时间序列均平稳。

表8变量单位根检验情况

2.回归分析

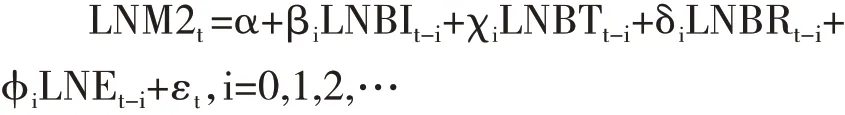

依据上文理论机制和数据选取说明,为分析政府债券发行、流通和偿还对货币供应量的影响程度,构建多元线性回归模型:

其中,LNM2t表示t期的货币供应量M2,LNBIt-i、LNBTt-i、LNBRt-i、LNEt-i分别表示不同时期的政府债券发行额、政府债券交易额、政府债券偿还额、外汇储备,α、βi、χi、δi、φi为待估计参数,εt表示t期的其他影响因素。

表9解释变量不同滞后期的影响显著性

通过回归发现,t期、t-1期的解释变量LNBI对t期的LNM2有较为显著影响,从t-2期开始对t期的LNM2不再有显著影响;t期的LNBT和LNE对t期的LNM2有较为显著影响,从t-1期开始对t期的LNM2不再有显著影响;t期、t-1期和t-2期的LNBR对t期的LNM2有较为显著影响,从t-3期开始对t期的LNM2不再有显著影响。滞后效应的结果如表9所示。

对此,原因可能在于政府债券发行、流通和偿还对货币供应量的影响均有滞后效应,但滞后效应的强弱不同。央行公开市场操作的时效性强,当发出正逆回购政府债券的意向时,交易可以立即执行,通过基础货币的投放可以快速影响到M2的变化;政府发行债券、利用发行新债的资金偿还本息伴随着财政收支过程,传导速度较慢,对M2的影响存在滞后性。而我国外汇储备的变化则伴随着基础货币供应量的增减,加上货币乘数的作用,直接对货币供应量产生影响。

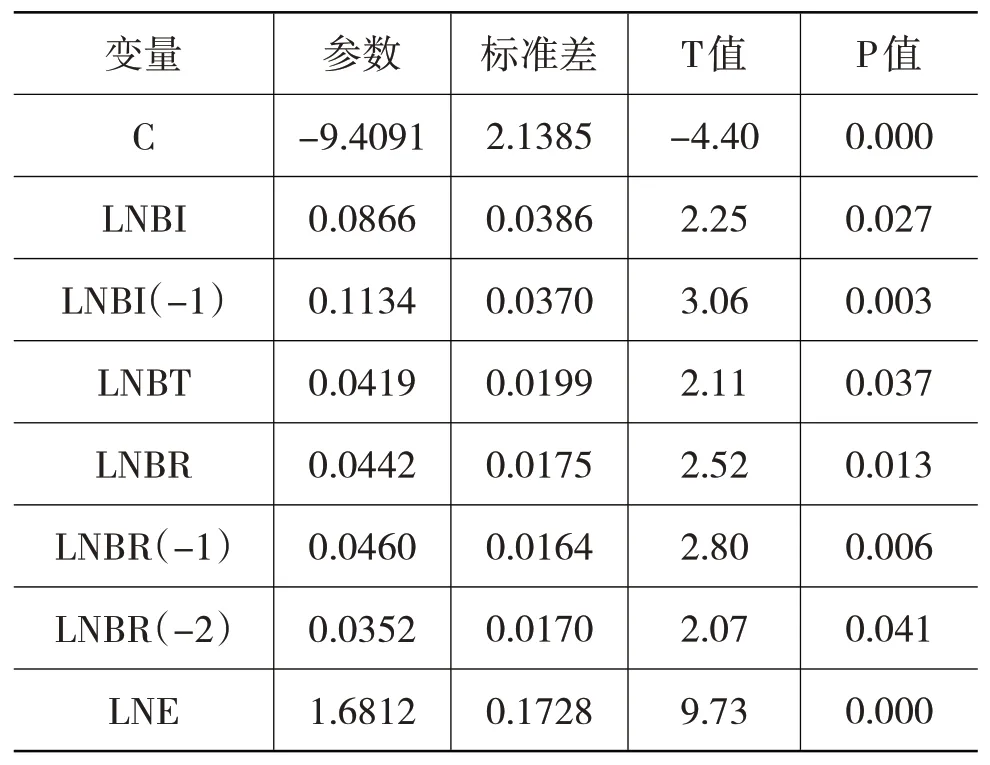

因此,我们分别加入政府债券发行额的一期滞后项和偿还额的一、二期滞后项作为解释变量。即以LNM2为因变量,LNBI、LNBI(-1)、LNBT、LNBR、LNBR(-1)、LNBR(-2)、LNE为自变量,利用Stata软件对变量按照上述模型进行多元线性回归,结果如表10所示。

表10政府债券发行、流通和偿还对M2的回归结果

该多元线性回归总体显著,R-squared=0.7548,Adj R-squared=0.7397,模型解释力较高,各变量单参数显著性均通过检验。回归方程为:

从回归结果可知,政府债券发行、流通和偿还三个阶段均对货币供应量M2有不同程度的正向影响:政府债券发行额t期、t-1期各增长1%,分别引起t期的货币供应量M2大约上升0.09%、0.11%;政府债券流通额t期每增长1%,造成t期的货币供应量M2约上升0.04%;政府债券偿还额t期、t-1期、t-2期各增长1%,分别引起t期的货币供应量M2大约上升0.04%、0.05%、0.04%。

(三)结论

根据前面的实证分析,可以得出以下结论。

一是政府债券发行、流通、偿还分别对货币供应量具有正向影响,但影响较弱,这可能与目前我国政府债券增长速度远低于货币扩张速度、政府债券以中长期为主、公开市场操作中未作为中央银行调节流动性的主要工具等有关。

二是政府债券发行、流通和偿还对货币供应量的影响程度不同,发行的影响最大,偿还的影响次之,流通的影响最小。整体来看,政府债券发行、流通、偿还对货币供应量M2影响的弹性系数分别为20%、4%、13%。政府债券流通对货币供应量影响较小的原因为近年来政府债券发行规模越来越大,中央银行公开市场操作相对于货币供应量规模较小。

三是政府债券发行、流通、偿还对货币供应量M2的影响存在不同程度的滞后性,滞后效应随时间的推移逐步消失。主要原因为这三个阶段对货币供应量的影响传导机制存在差异:中央银行公开市场操作的时效性强,可以快速影响货币供应量的变化;而政府发行债券、偿还本息传导速度较慢,对货币供应量的影响存在滞后性。

四是政府债券发行、流通、偿还全过程对货币供应量的整体影响较为微弱且持续缓慢。以政府债券为操作工具的货币政策还不能很好地调节货币市场流动性,随着我国政府债券一、二级市场的不断完善发展,政府债券对货币供应量的调控能力将得到稳步提升。

四、政策建议

(一)稳健的货币政策与积极的财政政策应协同发力,但须界定好政府债券的效力边界

当前我国经济面临“结构深度调整—外部环境复杂—经济运行保稳”等多重压力,财政政策在积极有为的同时,应当不断优化财政支出结构,提高政策执行效果,货币政策在保持稳健的前提下,应更加注重精准调控,引导资金直达实体经济,要更好地发挥政府债券在财政政策和货币政策中的衔接作用,不将财政赤字货币化作必要选择,保持政府债券发行、流通、偿还市场的边界,发挥好国债收益率对金融市场的定价基准,优化金融市场资金配置效率。同时,利用好政府债券资金,加大对民生保障、生态保护等方面的投入,更好地发挥稳定器的作用,促进经济社会稳步发展。

(二)丰富政府债券品种,科学设置发行计划和进度

综合考虑公开市场操作对债券品种的需求,增加中短期债券的发行额度,提升政府债券交易活跃度,便于财政部门利用政府债券调节收支盈余或赤字。同时满足保险机构等长期投资者的需求,适度增加长期和超长期政府债券的发行额度和频率。适当扩大政府债券发行规模,发挥政府债券对货币供应量的平衡作用,结合中央政府与地方政府资金需求,综合考虑政府债务余额、到期情况、债券市场状况、货币供应量等因素,合理制定年度发行计划,有力提升对货币供应量的调控能力。

(三)完善政府债券市场流通机制,打通政府债券一、二级市场链条

相对于国债来说,目前地方政府债券一、二级市场利率倒挂明显,且流动性较弱,一级市场中标机构主要集中于大型银行,同时大型银行也是二级市场的主要买家且以持有为主,具有绝对的定价权,从而进一步降低了其他交易机构的参与度。2019年11月地方政府债券换手率仅为3.5%,而国债的换手率高达33%。建议丰富地方政府债券一级市场中标承销商类型,限制各承销商的最高投标总量,避免投资者结构过于单一,使一级发行定价能够反映更多机构的市场预期,通过市场价格手段调节一、二级供需关系,缩小一、二级市场价差,促进一、二级市场联动发展。

(四)发挥好政府债券在公开市场操作中对货币供应量的调节作用

中央银行公开市场操作应坚持金融服务实体经济的要求,不断完善结构性货币政策工具体系,创新运用结构性货币政策工具,精准滴灌,有效支持疫情防控和经济社会发展,加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。针对政府债券密集发行、年度企业所得税汇算清缴等短期性因素的冲击,把握好公开市场操作的力度和节奏,及时熨平流动性短期波动,通过逆回购等操作提前满足市场流动性需求,稳定市场预期,也为政府债券发行提供良好的流动性环境。提高一般政府债券在回购融资、存款质押等业务中的质押比例,增加国债及地方债回购的体量,逐渐改变中央银行公开市场操作过度依赖中央银行票据的现状,提高中央银行国债持有量占中央银行总资产中的比重,发挥中央银行在调控货币供应量和利率中的作用。