“全面二孩”政策对农村已婚妇女非农就业的影响

——基于CFPS的微观数据

张笑寒,陈毓雯

(南京审计大学经济学院,江苏南京 211815)

一、引言

在城镇化与工业化高速发展的背景下,农村劳动力向非农产业转移已成必然,但是目前农村中多数家庭是男性外出务工、女性在家务农与照料老幼,女性非农就业率相对偏低。而随着2016 年“全面二孩”政策的推进,这种传统的性别分工模式变得更加稳固,女性非农就业可能受到来自家庭及职场、社会的更多限制,就业形势更加严峻。因此,一方面,“全面二孩”政策的实行与农村已婚女性非农就业变化之间的关联性究竟有多大,需要来自实践的评判和验证;另一方面,如何消除政策实施给女性非农就业造成的不利影响,缓解农业女性化趋势,提高妇女非农收入水平及其家庭与社会经济地位,是当前加快推进乡村振兴战略和男女两性平等进程面临的一项重要课题。

多年来农村女性劳动力转移和非农就业等问题一直受到社会各界的广泛关注,学者们从不同视角展开了深入研究。商春荣和王曾惠(2014)[1]从土地流转角度探讨了女性非农就业与农户土地转包的关系,发现土地转出随已婚女性非农就业的提高而增多;韩叙和夏显力(2019)[2]探析了农村女性非农就业的影响因素,发现子女所处教育阶段较低时阻碍女性非农就业,但是当子女进入中学阶段后会提高非农就业比例;范红丽和辛宝英(2019)[3]则认为从事家庭老年人照料对农村妇女非农就业有负向影响,因而提出了完善养老基础设施和公共服务的建议。尽管现有研究表明农村已婚女性的非农就业具有多种影响因素,但是很少有人能从生育视角进行分析,魏宁和苏群(2013)[4]研究了妇女生育行为对非农就业参与、劳动时间和收入的影响,还有一些学者关注“全面二孩”政策对女性就业的影响,但多是针对城镇女性[5-6],在乡村振兴战略背景下农村女性的就业问题应当更加受到重视。基于此,本文将研究“全面二孩”政策对农村已婚女性非农就业的影响,期望通过完善现行人口生育政策来推动农村已婚女性非农就业,为各级政府强化管理、科学决策提供参考。

二、理论分析

全面放开二孩生育政策是符合当前中国国情的必然选择,它有利于改善人口数量结构,缓解因生育率下降导致的劳动人口短缺和人口老龄化等问题。据统计,2016 年1 月1 日政策实施以后,全国二孩出生数量大幅上升,明显高于“十二五”时期平均水平,2017 年达到883 万人,比2016 年增加了162万人①李希如:《2017 年我国“全面二孩”政策效果继续显现》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201801/t20180120_1575796.html.2018-01-20.。

“全面二孩”政策下农村已婚女性的非农就业将产生一些不可避免的效应和变化,主要影响路径为育儿成本、劳动力供给、劳动力需求。

(一)育儿成本效应

“全面二孩”政策的实施在偏好男孩家庭尤其是重男轻女思想严重的部分农村地区效果会更加明显,其中一孩是女孩的家庭生育意愿会更强烈,妇女及其家庭也将面临比以往更高的育儿成本等。随着社会经济的发展,农村中对孩子的生育、教育等传统观念发生了改变,每个家庭需要投入的人力、物资等日益增加,女性怀孕、生产、婴儿喂养、孩子教育、医疗、居住等各项费用加总起来是一笔巨大的成本开支,增加了大多数普通农村家庭的经济负担,但是社会保障水平并没有因为政策的实施而有较大的改变。因此,“全面二孩”政策的实行提高了农村地区的生育意愿,由此增加的育儿成本与经济负担使得一些女性不得不外出打工。所以,从育儿成本方面来看,在社会保障机制未得到有效改善之前,“全面二孩”政策将促进农村已婚女性的非农就业。

(二)劳动力供给效应

双重劳动力市场理论将劳动市场分为正规部门和非正规部门,正规部门工资高、环境佳、升迁前景好,而非正规部门的各项待遇都较差。当前大多数农村剩余劳动力尤其是女性在非正规部门就业,从事工业、商业、服务业等二、三产业工作。“全面二孩”政策实施以后,妇女照料孩子的任务加重,当面临留守家庭和外出务工两难选择时,一些女性宁可放弃非农就业,将精力和时间留给家庭。所以,从劳动力供给角度而言,“全面二孩”政策提高了农村地区的生育率,但可能降低已婚女性的非农就业水平。

(三)劳动力需求效应

“全面二孩”政策放开以后,农村人口数量与结构等将发生一系列变化,同时也给女性就业带来一定影响,即一部分女性在生育二孩后重返职场的难度加大。目前职工生育保险费用主要由企业承担,这就隐形增加了企业的用工成本,企业作为理性人,基于利益最大化目标而将减少雇佣女性劳动力,或降低对女性的重用程度,导致女性的就业难度增加。此外,多数企业在面临女性生育二孩雇佣成本增加时,更倾向于招聘且重用男性,因此女性的合法权益也将受到一定的影响。总的来说,“全面二孩”政策降低了市场对农村女性劳动力的需求,加重了她们的就业难度。

三、数据来源与模型设定

(一)数据来源与样本选择

本文选用中国家庭追踪调查(CFPS)2014 年、2016 年和2018 年的微观数据,以农村女性为研究对象,分别为950、1102、870 个样本量,共计2 922个。2014 年非农就业的农村女性样本数量为791,占当年总样本数量的83.26%,2016 年为895,占81.22%,2018 年为712,占81.83%,总体呈下降趋势;样本女性年龄集中在25~40 岁,2014 年占40.63%,2016 年占49.27%,2018 年占44.25%;样本中已婚占比较大,2014 年占88.63%,2016 年占91.83%,2018 年占88.16%;子女个数在2014 年大多为1 个或2 个,2016 年与2018 年未生育子女的样本量也逐渐增大;受教育程度与健康程度均逐年提高。

(二)模型设计

本文借鉴袁航和朱承亮(2018)[7]的做法,使用双重差分法估计“全面二孩”政策对农村已婚女性非农就业的影响,设定模型如下:

式中,Yct是因变量,DIDct是核心解释变量,DIDct=treatmentc×timet,在样本期内,实施了“全面二孩”政策,则treatmentc=1,否则为0;当t≥2016 时,timet=1,否则为0。本文选取已婚女性作为被实施了“全面二孩”政策的处理组,选取未婚女性作为未被实施该政策的控制组。下标c 和t 分别为地区和年,controlct表示影响农村女性非农就业且随c 和t 变动的控制变量,c表示地区固定效应,t表示时期效应,ct为误差项,1为“全面二孩”政策影响的方向及程度。

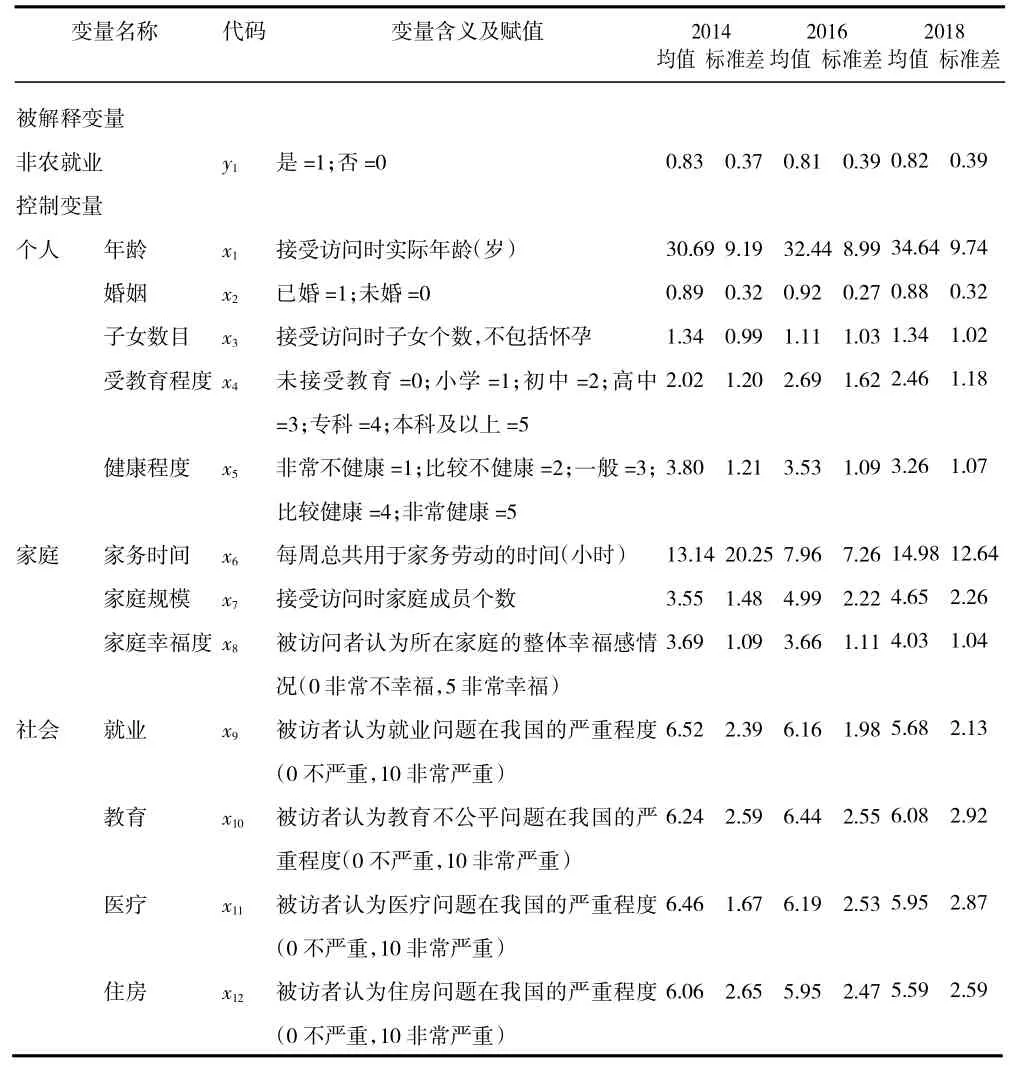

(三)变量选取与描述性统计

为了验证“全面二孩”政策对农村已婚女性非农就业的影响,本文以是否非农就业作为被解释变量,核心解释变量为交互项DIDct(DIDct=treatmentc×timet),控制变量则分个人、家庭、社会三个层面。表1 列示了相关变量及其统计信息,可知2014 年的非农就业均值为0.83,2016 年降为0.81,2018 年为0.82。

表1 变量说明与描述性统计

四、实证结果与分析

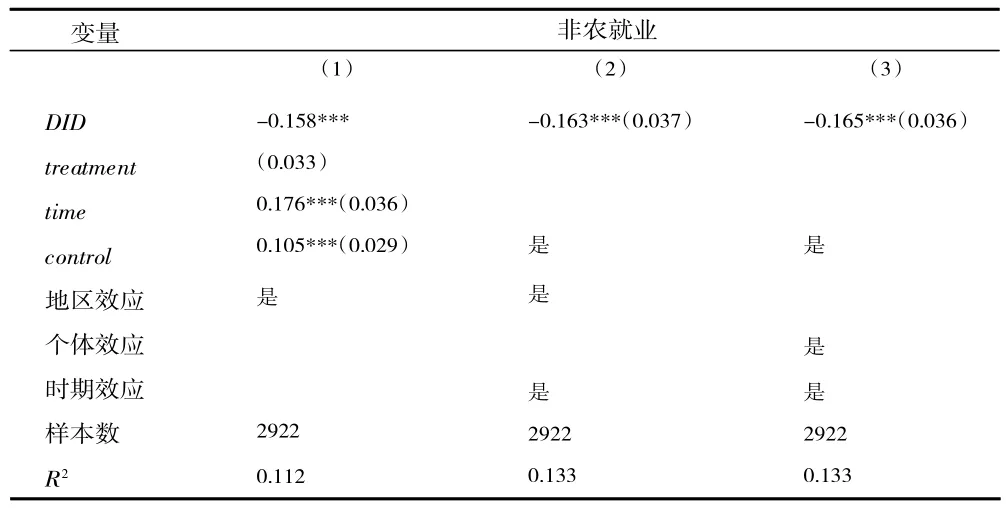

(一)基准回归结果

本文运用Stata15 软件对模型进行估计,回归结果如表2 所示。表中第(1)列未控制地区效应、个体效应和时期效应,只有treatment、time 及交互项,同时加入控制变量,回归系数为-0.158,在1%显著性水平下“全面二孩”政策对农村女性非农就业产生负向影响,即政策降低了女性非农就业率。第(2)列控制了地区效应与时期效应,系数估计值为-0.163,与第(1)列系数相近,但第(2)列只将个体效应控制到地区省份层面,该结果可能会有偏误,第(1)列没有加入控制变量以外的其他影响因素,也可能会受到个体异质性等带来的偏误,所以第(3)列将个体效应控制到个体层面同时加入控制变量和时期效应,系数估计值为-0.165,结论与(1)、(2)列基本一致。总之,“全面二孩”政策显著降低了农村已婚女性的非农就业率。

表2 基准回归结果

(二)农村已婚女性非农就业影响因素

上述分析验证了“全面二孩”政策的实行显著降低农村已婚女性非农就业率,但是其中的影响机制与传导过程还未解释。接下来进一步分析农村已婚女性非农就业的影响因素,引入Logit 回归方程对样本数据进行回归,各组对数似然比检验的显著性水平均为0.000,表明整体拟合效果较为理想(见表3)。

表3 Logit 回归结果

表3 显示,“全面二孩”政策实施前后影响农村已婚女性非农就业的因素存在差异,政策实施前影响女性非农就业的主要是年龄、婚姻、受教育程度和健康程度个人层面变量;政策实施后除了年龄、子女数目、受教育程度等个人因素,还受到家务时间、就业和教育等家庭与社会层面因素的显著影响。

具体而言,政策实施之前,个人层面的年龄对农村女性非农就业有显著的反向影响,婚姻、受教育程度和健康程度则呈显著的正向影响,即年龄小、已婚、受教育程度和健康程度高的女性更有可能非农就业。究其原因,第一,从年龄来看,年长女性自身体力与健康程度均不抵年轻者,且需要在家照顾老人孩童,因此非农就业的意愿偏低,而就企业用人单位而言,同样的用工成本前提下也更倾向于雇佣年轻人。这一结论与理论分析中二孩政策后女性劳动力市场供给与需求都将减少的估计基本一致。第二,从婚姻来看,已婚女性比未婚女性的稳定性更高,企业倾向于雇佣和培训这些已经积累了一定社会经验且不会有大变动的已婚职工,所以在人才市场对她们的需求在一定程度上高于刚入社会未稳定的年轻未婚女性。除此之外,已婚女性需要承担起一部分家庭责任,尤其是有了孩子的家庭,随着农村城镇化发展,她们面临着越来越高的生活开支与育儿成本,所以她们比未婚女性有更强的动机与干劲寻找非农工作以增加收入,这也一定程度上验证了前文提到的育儿成本效应。第三,从受教育程度来看,一般受教育程度高的女性不仅自身能力强大,部分有“一技傍身”,有能力找到较高报酬工作,而且多年学习而未务农存在一定的机会成本,所以高学历女性不会轻易选择回家务农,她们的非农就业概率更高。第四,从健康程度来看,身体健康的女性工作效率高,更受雇佣者的欢迎,更容易获得非农就业的机会。

政策实施之后,从个人层面看,年龄与受教育程度对已婚女性非农就业的影响与政策实施之前一致,子女数目有一定的反向影响。从家庭层面来看,每周做家务时间越长的女性非农就业可能性越低。从社会层面分析,被访者对当前中国就业问题严重程度的评价反向影响女性非农就业。究其原因,近年来国内外整体经济发展速度减缓,就业形势越发严峻,“全面二孩”政策以及人口结构转变给已婚女性带来了社会与家庭的双重压力,所以女性更倾向于选择务农。此外,对教育问题严重程度的评价显著正向影响女性非农就业,即当教育问题较严重时,出于给下一代提供更好的教育资源考虑,多数女性期望外出找到一份工作以减轻家庭经济负担,所以她们更可能选择非农就业。

综上所述,“全面二孩”政策下农村已婚女性的非农就业问题发生了明显变化,且影响因素从个人层面扩大到了家庭与社会层面。政策实施之前女性的就业选择主要取决于其自身能力的高低与意愿,但是实施之后则更多的受到来自家庭与社会的多重压力,仅是帮助女性提升自身综合实力已经不够,因而在倡导生育二孩的同时还应给予广大女性更多的情感关怀与实质保障,对农村女性的发展帮助不仅要注重其自身层面,更要提升到家庭与社会的更高层面上来。

五、结论与建议

本文借助2014 年、2016 年、2018 年的CFPS 微观数据,利用双重差分法论证了“全面二孩”政策对农村已婚女性非农就业的影响,并通过构建Logit模型从个人、家庭、社会三个层面验证了政策实施前后农村女性非农就业变化及其影响因素。结果表明,“全面二孩”政策实施以后农村已婚女性的非农就业形势不容乐观,非农就业率趋于下降,妇女“就业难”问题更加突出。从影响因素看,政策实施之前,年龄对已婚女性非农就业有显著的反向影响,婚姻、受教育程度和健康程度则呈显著正向影响;政策实施以后,受访者个人层面的年龄和子女数目、家庭层面的家务时间、社会层面的就业均显著反向影响女性非农就业,而受教育程度与对教育问题的评价则呈显著的正向影响。可见,“全面二孩”政策不仅制约农村已婚女性的非农就业,而且其影响因素从个人层面扩大到了家庭与社会层面,因此要从家庭与社会角度探寻出路,缓解妇女“就业难”问题。基于此,本文提出以下建议:

第一,提升农村女性自身综合能力。普及对年轻女性的基础教育,提升其文化水平与综合素质。加强对已经就业或者年纪较长女性的实用技能培训,增强她们的就业能力。既要扩大市场对劳动力的需求,又要从供给角度出发,保证数量,注重质量,优化结构,提高农村女性的非农就业水平。

第二,切实保障男女平等就业权利。不断完善并落实反就业歧视的相关法律法规,加强对各企业招聘与用工行为的监管;同时要畅通各类维权渠道,为权益受侵害的妇女提供积极的法律援助,充分保障妇女享有与男性平等的就业权利。

第三,完善农村地区生育配套制度。完善农村地区的就业、教育等各项配套制度,在女性职工较为集中的工作地点设置母婴室、公共托幼服务中心等,为农村女性非农就业提供后方保障,同时降低养育成本,减轻女性抚养小孩与赡养老人的经济压力,促进已婚女性积极自主选择非农就业。

第四,加大政府财政扶持力度。要采取有效措施降低企业的用人成本,尤其是雇佣女性员工的成本。建议在某些行业实施企业申报性别配比,对于性别配比较高的企业给予政策优惠,加大扶持力度,以鼓励企业等用人单位招聘女性职工,真正从源头上缓解农村已婚女性的“就业难”困境。