童年创伤经历对大学生自杀风险的影响

——自尊与抑郁的链式中介作用

赵会春 ,刘艾祎,丰 怡

(1.中央财经大学 学生心理咨询中心,北京 100081;2.北京师范大学心理学部 应用实验心理北京市重点实验室,北京100875)

一、引言

近年来,大学生自杀风险呈日益上升趋势,受到社会各界的广泛关注。相关调查显,自杀或自杀未遂已是现代大学生常见的消极行为反应。自杀风险是指自杀行为发生的可能性。自杀行为从概念上主要包括自杀意念、自杀企图和自杀[1]。自杀意念是指那些丧失活下去的愿望,但还没有导致身体受伤的自杀构想与行为[2],自杀企图是指非致命性结果的自我伤害行为,具有一定程度的自杀意图,其结果可能是受伤或没有受伤[3]。自杀的定义相对而言尚未统一,但总体包含以下三个层面的内涵:(1)自己造成的;(2)有意的;(3)结果具有致命性[4]。

基于自杀行为对个体心理健康及生命安全产生的巨大威胁,研究者们一直致力于找出自杀风险的影响因素。其中,童年期创伤经历已被证明是个体成年期自杀风险的重要危险因子[5]。John提出的自杀的素质-应激理论[6]认为自杀行为是由个体素质和创伤事件共同作用产生的,而童年期创伤经历作为长期的应激性事件,会对个体的心理素质甚至人格产生重大影响,进而会增加个体成年后自杀风险。近年来,越来越多的研究支持了童年创伤经历对成年个体自杀风险的影响[5]。叶青等人[7]在一项大样本流行病学调查研究中发现,经历过童年期创伤的大学生比例高达59.7%。而在经历过童年期创伤的大学生中,自杀风险水平是未经历过童年期虐待个体的1.47倍。最近的一项元分析发现,中国大学生曾经经历过童年期虐待的比例为64.7%,其中,经历过童年期创伤经历的个体自杀风险显著高于普通大学生[8]。

由此可见,童年期创伤经历作为早期的消极生活事件会对大学生自杀风险产生影响,但其影响机制还需进一步探索。从以往的研究来看,自尊作为个体重要的认知因素,可能是童年期创伤经历与自杀风险之间的影响机制。自尊是个体对自我的整体性积极评价,是自我的核心成分[9]。它作为自我概念的重要指标可能受到早期不良经历的影响。Beck的认知易感模型[10]认为个体早期的负性经历会使其对自我和周围环境产生消极认知,进而降低个体的自尊水平。而个体自尊水平越低,越不能积极地承认自己、悦纳自己和认同自己,这些表现会使他们缺乏对生活的掌控,从而增加自杀风险[11]。以往的实证研究也支持自尊作可能作为一个中介机制在创伤性事件与自杀风险之间发挥作用。在一项以经历过童年期创伤的福利院青少年的研究中发现,童年创伤经历会通过降低个体的自尊水平从而提高自杀风险[12]。在最近的一项以慢性心脏病患者为被试的研究中发现,自尊是早期创伤性事件与个体自杀风险之间的影响机制[13]。

另外,抑郁作为一种消极的心理反应,可能是童年创伤经历与自杀风险之间的另一个中介变量[14]。从童年期创伤经历与抑郁的关系来看,依恋的内部工作模型[15]指出,儿童形成的对自我与周围他人的评价与认知主要基于他们与早期重要他人的关系。具体来说,当个体的需求在童年期得到重要他人及时有效的回应时,他们倾向于形成一个更积极的认知模式。然而,童年创伤的经历会让他们觉得自己不值得被爱,相对地也会认为他人不可靠、不值得信任。这些消极的认知模式是个体成年后抑郁的主要危险因素。以往的研究也支持童年创伤经历是导致成年个体抑郁的高风险因素[16]。Levita等人[17]的研究指出,童年期的忽视与情感虐待等创伤经历会显著正向预测个体抑郁、焦虑水平。同样,Gallo等人[18]的研究表明,儿童期的情感忽视与情感虐待会显著正向预测成年期抑郁,而躯体虐待与抑郁并无显著相关关系。从抑郁与自杀风险的关系上来看,自杀的人际关系理论指出,抑郁是增加个体自杀风险的高危险因子[19]。而抑郁对自杀风险的影响目前已在以往的大量研究中得到了验证[20-22]。

最后,作为童年期创伤与自杀风险的共同影响机制,自尊与抑郁之间也存在着密切的关联,Beck的认知易感模型认为[2],个体在遭遇负性生活事件时容易产生对自我、世界和未来消极的图式,从而产生功能失调性态度并进一步导致抑郁。 在认知易感理论上发展起来的抑郁自尊理论[6]则认为低自尊是抑郁最重要的易感因素之一,它容易在应激性生活事件的作用下导致抑郁。目前也已有大量研究为自尊对抑郁的预测作用提供了支持[2,23]。

综上所述,童年期创伤经历可能是大学生自杀风险的危险因子,而自尊与抑郁可能是童年期创伤经历与大学生自杀风险关系间的中介变量。因此,本研究基于Beck的认知易感模型[2]与自杀的素质-应激模型[6]等理论基础,探索童年期创伤经历对大学生自杀风险的影响机制。基于以上研究目的,本研究提出如下假设:(1)童年期创伤可以显著正向预测大学生自杀风险;(2)童年期创伤可以分别通过自尊与抑郁对大学生自杀风险产生影响;(3)童年期创伤可以通过自尊与抑郁的链式中介作用对大学生自杀风险产生影响。

二、方法

(一) 研究对象

本研究于2020年5月选取了北京某两所高校的852名大学生为被试进行调查。其中,男生314人(36.9%),女生538人(63.1%)。被试年龄为19.38±1.16,其中最小年龄16岁,最大年龄33岁。

(二)研究工具

1.童年期创伤经历问卷

采用由Bernstein等人[24]编制的童年创伤经历问卷,用于评估儿童期被虐待的经历,共25个条目,包含5个维度,分别为:情感虐待、躯体虐待、性虐待、情感忽视和躯体忽视。量表采用 5 级评分,从“从不”到“总是”,分别记1-5 分。在本研究中,量表总体的信度良好(Cronbach’s α = 0.89)。

2. 流调中心用抑郁量表

采用由Radloff[25]编制的抑郁量表,共有20个条目。为4级评分,1代表“没有或很少有”,2代表“有时或小部分时间”、3代表“时常或一半的时间”、4代表“绝大多数或全部时间”。分数越高,表明抑郁症状越严重。在本研究中量表的信效度良好(Cronbach’s α = 0.90)。

3.自尊量表

采用由Rosenberg[26]编制的自尊量表进行调查。本量表共10个条目,1代表“很不符合”,4代表“非常符合”。分值越高,自尊程度越高。在本研究中量表的信效度良好(Cronbach’s α = 0.92)。

4.儿童行为问题问卷

采用青少年风险行为调查问卷评估青少年自杀风险[27]。本问卷共19个条目,我们采用其中一个包含三个条目的分量表来测量自杀风险。这三个项目评估个体在过去六个月的自杀意念、计划和尝试。采用3点计分法,1代表“根本没有”到3代表“总是”。得分越高代表个体的自杀意念水平越高。在本研究中量表的信度良好(Cronbach’s α = 0.84)。

(三)程序及数据处理

本研究以北京市两所大学的学生为被试,在征得学校、所在班级班主任和学生本人的同意,并请学生签订知情同意书后,由心理咨询专业的在读研究生采用相同的指导语,统一时间通过网络问卷进行施测。要求被试仔细阅读指导语,然后按要求填答问卷,约用时30分钟。完成问卷后,所有问卷当场收回。所得数据采用SPSS24. 0与Amos17.0进行分析。

(四)共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验的方法对共同方法偏差进行检验,将变量纳入一个探索性因素分析中,检验因素分析结果,结果表明未旋转和旋转得到的第一个因子解释的变异量分别是22.18%、13.21%,均小于40%的临界值,说明本研究不存在明显的共同方法偏差。

三、结果

(一)童年期创伤、自尊、抑郁、自杀风险之间的相关分析

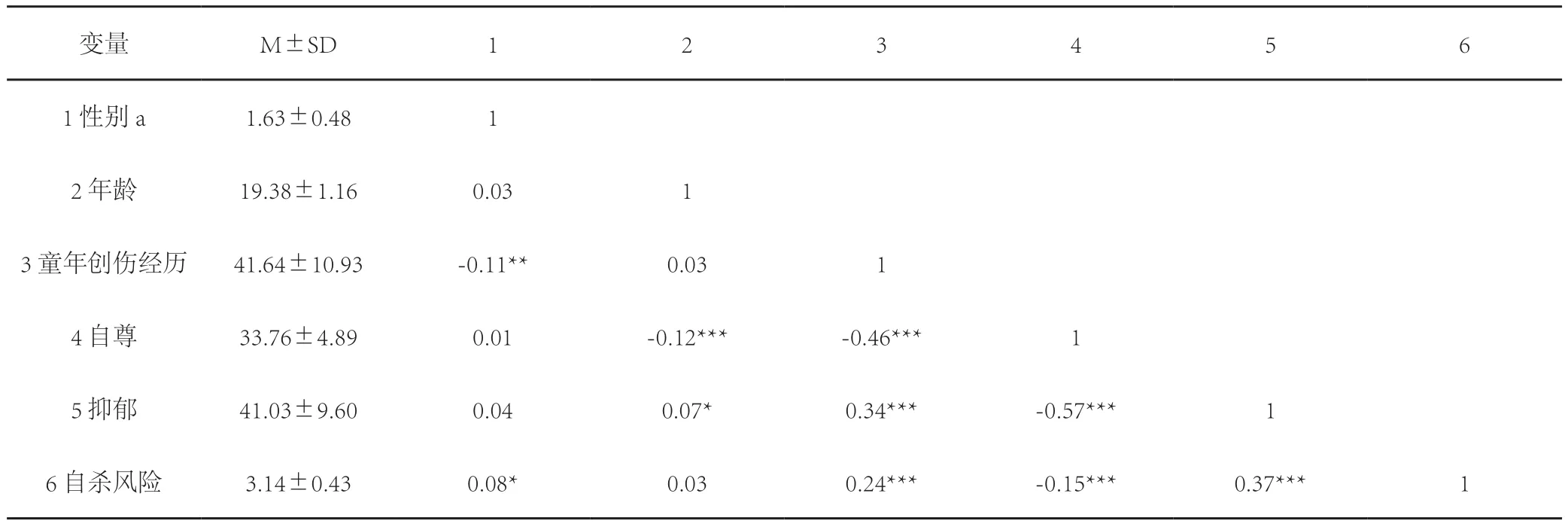

由于以往的研究表明童年期创伤、自尊、抑郁、自杀风险受年龄、性别等人口统计学因素的影响,因此在进行Pearson相关分析时,将年龄和性别也纳入分析。表1显示了各变量的具体相关结果。表1的结果表明,童年期创伤与自尊呈显著负相关,与抑郁和自杀风险呈显著正相关;自尊与抑郁和自杀风险呈显著正相关;抑郁与自杀风险呈显著正相关。

表1 童年期创伤、自尊、抑郁、自杀风险之间的相关分析

(二)中介模型检验

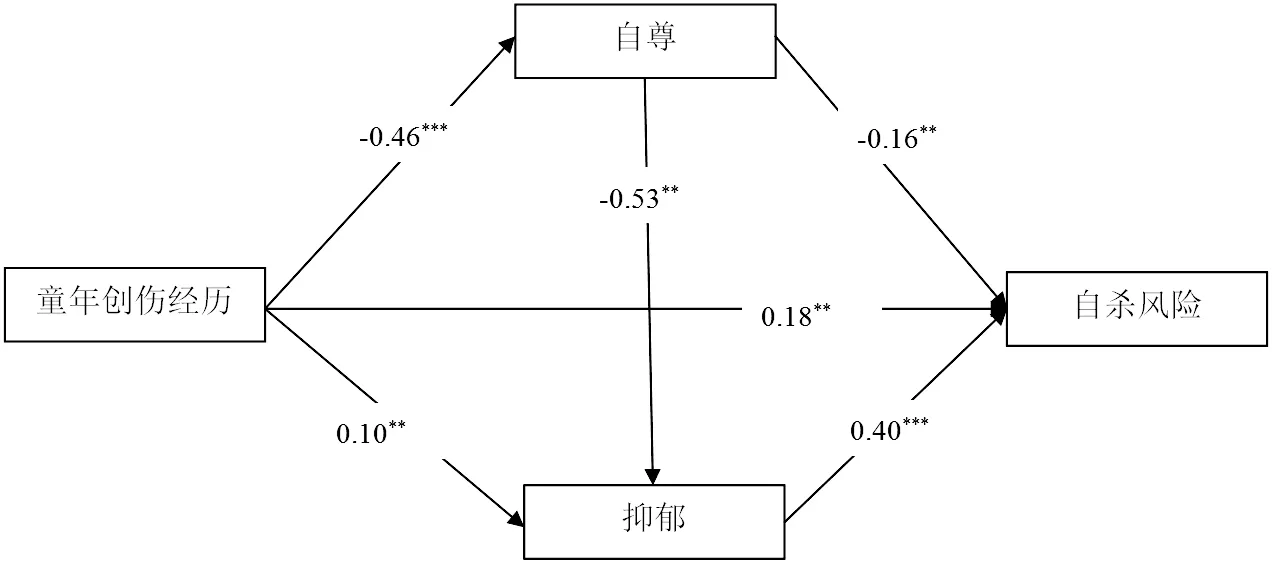

本研究采用路径分析的方法,在控制性别和年龄的条件下,对自尊与抑郁在童年创伤经历与自杀风险之间的中介作用进行检验。首先,我们先对直接效应模型进行检验。在直接效应模型中,童年创伤经历可以显著正向预测自杀风险(β = 0.24, p <0.001)。随后,我们将自尊与抑郁加入到模型当中,对中介效应模型进行检验。路径分析结果显示,童年创伤经历可以显著正向预测自杀风险(β = 0.18, p <0. 01);童年创伤经历可以通过自尊显著负向预测自杀风险 (β = -0.46, p < 0.001; β = -0.16, p < 0.01),同时,童年创伤经历也可以通过抑郁显著正向预测自杀风险 (β = 0.10, p < 0.01; β = 0.40, p < 0.001)。最后,童年创伤经历可以通过自尊与抑郁的链式中介作用显著正向预测自杀风险(β = -0.46, p < 0.001;β = -0.53, p < 0.001; β = 0.40, p < 0.001)。

图1 童年创伤经历预测自杀风险的链式中介模型

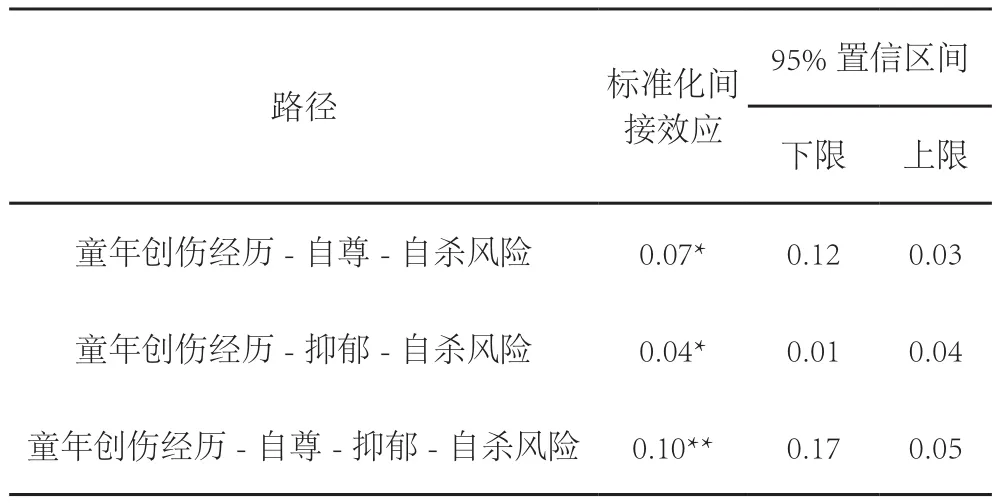

为了检验感恩中介效应的显著性,我们采用Bias-Corrected Bootstrap程序进行5000次随机抽样后,对中介效应进行检验。标准化的间接效应值与中介效应显著性检验结果见表2。由表2可知,童年创伤经历经自尊、抑郁以及经自尊与抑郁的链式中介的上下限均不包含0,证明中介效应显著。在本模型中,间接效应总值为0.21,间接占总效应的53.38%。

表2 间接效应的Bootstrap检验

四、讨论

本研究结果发现,童年创伤经历会显著正向预测大学生的自杀风险,这一发现与以往的研究结论一致[6-8]。John提出的自杀的素质-应激理论[6]认为,童年期创伤经历作为长期的应激性事件,会对个体的人格、认知、情绪、应对方式等心理过程产生巨大的消极影响,从而使个体在成年后遭遇挫折时感受到更多的消极心理体验,并且降低其应对能力,最终增加了大学生的自杀风险。

在本研究中发现,童年创伤经历可以通过降低个体自尊水平负向预测自杀风险。这一结果与以往部分研究结果一致[10-13]。根据Beck的认知易感模型[10],个体早期的负性经历会使其对自我和周围环境产生消极认知,进而降低大学生的自尊水平。而自尊水平较低的大学生,对自我的认同感与悦纳自己的能力较低,这些表现会使他们遭遇挫折时缺乏对生活的掌控和采取积极应对的能力,最终增加自杀风险[13]。

同时,本研究也发现,童年创伤经历可以通过降低个体抑郁水平负向预测自杀风险。这一结果验证了以往的理论与实证研究结果[14-22]。根据依恋的内部工作模型[15],童年创伤的经历会使个体产生自己不值得被爱以及他人不可靠、不值得信任等消极认知。这些消极的认知模式是个体成年后抑郁的主要危险因素。因此童年创伤经历会提高大学生的抑郁水平,而较高的抑郁水平是增加大学生自杀风险的重要精神病理性因素。

最后,本研究还发现童年创伤经历可以通过降低自尊且提高抑郁从而自杀风险,这一结果验证了抑郁-自尊理论[2,23]。该理论认为低自尊是抑郁最重要的易感因素之一,即低水平自尊的大学生在负性生活事件后更容易导致抑郁。

总之,本研究考察了自尊与抑郁在童年创伤经历与自杀风险之间的中介作用, 这一结果进一步丰富了童年创伤经历对大学生自杀风险作用机制的探讨,具有一定的理论意义。对于临床应用而言,本研究的结果启示我们在大学生的危机干预中童年创伤经历可能是心理干预工作者应关注的重点。同时,也应重点诊断、评估个体的抑郁状况并培养个体自尊水平,充分了解大学生自杀风险的影响机制,有针对性地进行干预。

本研究也存在一些不足。首先,本研究采用的是横断研究设计,尽管以往的研究与理论为本研究提供了夯实的基础,但是还是难以得出确切的因果关系。今后可以采用纵向的研究设计对各变量间的因果关系进行进一步考察。其次,本研究所有数据均采用自我报告法进行测量,可能存在一定程度的共同方法偏差与社会称许效应。在未来的研究中可以考虑采取多主体-多途径的测量方法,对大学生自杀风险相关议题进行深入探索。