“帝释窟说法”与“帝释请般遮”①

——克孜尔第92窟主室正壁上方和前壁图像及相关问题探讨

杨 波

内容提要:克孜尔第92窟开凿于谷内区,主室平面呈方形,纵券顶。该窟主室正壁上方半圆端面、前壁各绘一幅壁画,分别为“帝释窟说法”和“帝释请般遮”,一前一后构成连续的故事情节。这两个题材将主室券顶的山中禅修图统摄在一起,将整个洞窟笼罩于帝释窟所在之毗陀山的环境下。克孜尔第92窟被视为早期洞窟,其洞窟形制及壁画组合与后世陆续开凿的中心柱窟相似。中心柱窟的功能偏重于礼佛供养,主室内部以菱形山峦、动物形象等模仿了山林环境,透露出山中禅修的气氛。

佛教艺术中的“帝释窟说法”最早见于公元前2世纪印度帕鲁特大塔周围的栏楯,(1)李崇峰:《克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题》,巫鸿主编:《汉唐之间的宗教艺术与考古》,文物出版社,2000年,第210页。在秣菟罗、犍陀罗艺术中均有表现。犍陀罗雕刻“帝释窟说法”中的佛陀有时具有尊像的性质,佛陀坐于山窟内,周围是烘托出山景的动物、树木以及礼佛的诸天等(图1)。“帝释窟说法”故事的基本内容为:佛在摩揭陀国北毗陀山因陀娑罗窟中入火界定。天神帝释决定拜访佛祖,他和诸天一起来到毗陀山,并令乐神般遮翼(五髻乾闼婆)先行,在佛窟旁边奏乐娱佛。听到美妙的音声,佛从禅定中醒来了。帝释天和诸神随后而至,问候佛祖,并向佛祖提问。“帝释窟说法”在龟兹极为流行。公元5~7世纪,克孜尔中心柱窟较广泛地表现了这一题材,洞窟主室正壁龛内原塑释迦佛坐像,龛外残存泥塑山峦及固定泥塑形象的凿孔,除山峦外,在山间也曾插塑小动物等,营造出释迦在山窟中坐禅的景象(图2)。或者在佛龛两侧分别绘礼佛的帝释天和奏乐的五髻乾闼婆等(图3)。龟兹出土的一些木雕坐佛的佛座也装饰有象征山峦的菱形格图案,这源自“帝释窟说法”对山林的表现。关于龟兹石窟中的这一题材,德国的格伦威德尔很早就意识到了。(2)〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,中国人民大学出版社,2007年,第81页。姚士宏先生对部分克孜尔石窟中的“帝释窟说法”做了较详细的记录、分析,并对此类图像中的梵天形象作了探讨。(3)姚士宏:《克孜尔石窟部分窟主室正壁塑绘题材》,《克孜尔石窟探秘》,新疆美术摄影出版社,1996年,第1~17页。李崇峰先生将犍陀罗雕刻“帝释窟说法”分为A、B两型,认为克孜尔中心柱窟的“帝释窟说法”接近B型,主要依据的是与《长阿含经·释提桓因问经》相当的佛典,并指出克孜尔的“帝释窟说法”对山体结构的表现与秣菟罗雕刻近似。(4)李崇峰:《克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题》,巫鸿主编:《汉唐之间的宗教艺术与考古》,第209~233页。朱天舒女士探讨了克孜尔中心柱窟“帝释窟说法”与《佛顶尊胜陀罗尼经》的关系。(5)朱天舒:《“帝释窟”在克孜尔中心柱窟整体格局中的意义及其与佛顶尊胜陀罗尼经的关系》,《龟兹学研究(第四辑)》,新疆人民出版社,2012年,第252~262页。1990年,霍旭初先生提出此类图像为“梵天劝请”,后再次撰文,阐述了“梵天劝请”在龟兹石窟中的佛学内涵,并对“帝释窟说法”一说提出质疑。(6)霍旭初:《龟兹乾闼婆故事壁画研究》,《敦煌研究》1990年第2期,第26~29页。霍旭初:《再论龟兹石窟“梵天劝请”造像》,《龟兹石窟佛学研究》,宗教文化出版社,2013年,第129~143页。姚士宏先生认为这类图像中的梵天并不作为核心构图的因素,认为“帝释窟说法”仍较为适宜。(7)姚士宏:《克孜尔石窟部分窟主室正壁塑绘题材》,《克孜尔石窟探秘》(增订本),新疆美术摄影出版社,2010年,第20页。“梵天劝请”在龟兹石窟的菱格故事画、因缘佛传图中有其固定的表现形式,核心构图为梵天王跪在佛前合掌祈请,与中心柱窟主室正壁的图像并无相似之处。(8)相关研究参见王芳:《试论龟兹石窟第二种画风洞窟券顶壁画的禅观意涵——从克孜尔171窟、110窟与森木塞姆48窟出发》,《中华佛学研究》第十八期,2017年,第94~96页;杨波:《龟兹石窟梵天劝请图像研究》,《敦煌研究》2019年第3期,第74~83页。可见,龟兹中心柱窟的这类画塑题材为源自犍陀罗、秣菟罗艺术中的“帝释窟说法”。

图1 犍陀罗雕刻“帝释窟说法”①(罗里延·唐盖出土,加尔各答博物馆藏) 图2 克孜尔第171窟主室正壁 ①图片采自栗田功编著:《ガンダーラ美術 Ι 仏坛》,第172页,图334。

图3 五髻乾闼婆及其眷属克孜尔第80窟主室佛龛左侧

本文不拟对龟兹石窟中的“帝释窟说法”作系统梳理和研究,而是针对克孜尔第92窟主室正壁上方半圆端面和前壁壁画及相关问题作一探讨。克孜尔第92窟壁画属于德国学者所说的第一种画风,德语窟名为“雌猿洞(Höhle mit derffin)”。“三种画风”的分期理论最初是由格伦威德尔提出的,勒柯克、瓦尔德施密特继承了这种观点,后者推测第一种风格壁画的绝对年代约为公元500年前后。(9)〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第10~12页。〔德〕阿尔伯特·冯·勒柯克,恩斯特·瓦尔德施密特著;巫新华,管平译:《新疆佛教艺术》(下),新疆教育出版社,2006年,第573~582页。霍旭初先生由艺术风格等因素也将第92窟划分为早期洞窟,约处于公元3世纪末至4世纪中。(10)霍旭初,王建林:《丹青斑驳 千秋壮观——克孜尔石窟壁画艺术及分期概述》,新疆龟兹石窟研究所编:《龟兹佛教文化论集》,新疆美术摄影出版社,1993年,第202~207页。1906年,格伦威德尔考察该窟,对洞窟现状作了记录,并识别出正壁“帝释窟说法”的故事。(11)〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第173~175页。与同属第一种画风的克孜尔第77、118窟一样,第92窟券顶的早期山林图及其反映的禅修色彩颇引起学者的注意,如宫治昭先生对克孜尔第一期洞窟券顶的山岳纹及禅观图像等作了探讨,包括克孜尔第77、92、118、212窟。(12)〔日〕宫治昭著;李萍,张清涛译:《涅槃和弥勒的图像学》,文物出版社,2009年,第348~358页。作者主要采用了德国学者“三种画风”的分期理论。第92窟主室正壁上方绘“帝释窟说法”,对此格伦威德尔已指明。不过前壁上方的壁画照片图版并未公开出版,且由于烟熏严重,画面细节不易辨认,前人推测为弥勒菩萨(13)〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第173页。或笼统地称之为佛传故事。(14)新疆龟兹石窟研究所编:《克孜尔石窟内容总录》,新疆美术摄影出版社,2000年,第118页。宫治昭以“兜率天上的弥勒菩萨”和“帝释窟禅定”来解读洞窟的图像结构。(15)〔日〕宫治昭著;李萍,张清涛译:《涅槃和弥勒的图像学》,第358页。但是,经我们对壁画的仔细辨认,推定前壁上方画面整体上也属于“帝释窟说法”故事的一部分,可命名为“帝释请般遮”,而非中心柱窟常见的“弥勒菩萨兜率天宫说法图”。(16)关于此类图像中的菩萨身份,也有学者认为是兜率天宫中的释迦菩萨。参任平山:《克孜尔中心柱窟的图像构成——以兜率天说法为中心》,华东师范大学2007年博士论文;霍旭初:《克孜尔第110窟再解读——说一切有部“最后身菩萨”思想探索》,《龟兹石窟佛学研究》,宗教文化出版社,2013年,第82~98页。本文暂沿用传统观点。该窟主室正壁上方、前壁的图像实际上构成了连续情节,并且具有统摄主室券顶壁画的重要意义。

一 洞窟概况及相关图像

克孜尔第92窟开凿于谷内区的崖壁中,谷底是茂盛的植物、流淌的溪水。前室大都塌毁,原为方形,绘有佛说法图。(17)〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第173页。洞窟主室平面为方形,纵券顶。主室正壁及两侧壁原均绘两排说法图,(18)龟兹石窟壁画中的“说法图”,也称“因缘佛传图”“佛传图”。现左壁壁画已毁,正壁及右侧壁上排说法图部分尚存。券顶绘山林禅修图,左侧券顶壁画大都残,右侧券顶保存相对较好。券顶中脊原应绘天相图,已毁无存。主室前壁、正壁上方半圆端面各绘一幅画。

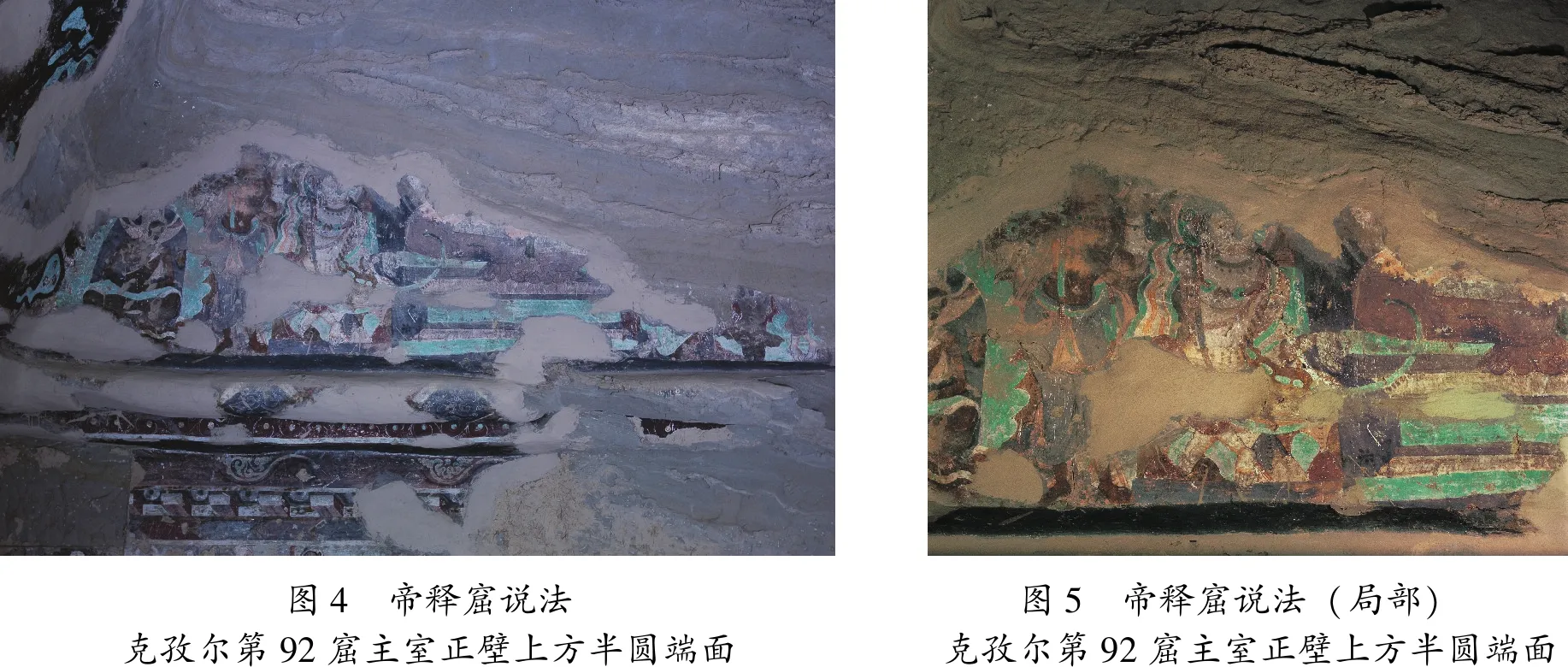

主室正壁上方半圆面绘“帝释窟说法”(图4、图5)。中间绘禅坐的佛陀。佛像仅存结跏趺坐的双腿及垂覆的袈裟下摆,足心朝上,右侧背光尚存残迹。佛坐于束腰形的须弥座上。佛右侧存四身人物。靠近佛的一身为奏乐的乾闼婆,白肤色,交脚而坐;具头光,头饰有破损;右臂扬起,作弹拨状,左臂夹一弓形箜篌,食指和拇指轻捻,也作弹拨状,身上挂着彩色的帛带。其身后站立一天神,侧面向右,棕肤色,右手抬至胸前,左手似下垂,胯部略向右扭。其面对一天神,大都残,仅存手部。左端绘一岩穴中的婆罗门,婆罗门身材较瘦弱,深肤色,头盘发髻,禅坐于窟中。拱形洞窟周围刻画出绿色的山岩。背景中绘菱格形的山峦,有绿、红、蓝等色。佛左侧人物大都残失。靠近佛的位置有一跪姿天人,仅存部分下身,可见穿着绿色的裙裤,赤足。其身后是一女神,残存裙摆、双足。后方一天神,双足交叉而立。从佛右侧画面看,山岩与佛之间有一道深色的空隙,佛陀原应坐在拱形的洞窟内。

图4 帝释窟说法克孜尔第92窟主室正壁上方半圆端面 图5 帝释窟说法(局部) 克孜尔第92窟主室正壁上方半圆端面

图6 帝释请般遮 克孜尔第92窟主室前壁上方半圆端面

主室前壁上方半圆面(即门道上方区域)绘诸天(图6)。中央天神略侧向右,具头光,无身光,左臂曲屈,左手置于左腿上,右手置胸前,饰项圈、璎珞、帔帛。腿部有残缺。参考克孜尔第118窟主室右侧壁的天神像,应为右腿斜舒,左腿盘屈的造型。天神头顶有一华盖,形象庄严。两侧天神分为上、下两排。中央天神右侧上排绘有三身男性天神,作听讲状或窃窃私语状,另有一身绘于靠近中央天神的空隙内,无头光,似为女性。左侧上排诸天共四身,最靠近中间的一身为女性,身穿紧身衣,头带多边形的宝冠。其余三身为男性。中央天神右侧下排共四身,大都仅存头部,最里侧一身略靠上,抬头瞻视中央天神。经仔细辨认,其头部扎有五个小发髻。中央天神左侧下排共绘三个天神。画面背景中,上方绘天宫建筑,装饰有方形彩砖和拱形窗,中部上凹呈梯形。画面两端有宫门,并绘出阶梯。诸天的视线总体上聚焦于中间的天神,而且他的身形亦稍大于周围天众,可见其必为一重要人物。

二 画面内容分析

图7 五髻乾闼婆 克孜尔第99窟主室正壁佛龛左侧

该窟主室正壁上方半圆面壁画应表现“帝释窟说法”,其原型为犍陀罗雕刻中的同类题材。在中心柱窟“帝释窟说法”的图像中,佛的旁边绘奏乐娱佛的五髻乾闼婆,束有五个小发髻是其标志性特征(图7)。第92窟的这幅画中,佛右下方的伎乐人物头饰部分有破损,隐约可辨1个黑色小发髻,(19)虽看上去像一个圆圈,但发髻边沿的绿色应属于头光内圈的部分。衬托以绿色的头光内圈。百年前德国探险队考察时,这幅壁画保存有更多的内容:“在后壁上方的半圆形里,画的是坐在山景中的佛陀,他的右前方是弹奏琵琶的五髻乾闼婆……佛的左前方跪着一个人,另外还有帝释天及其夫人。”(20)格伦威德尔考察该窟时,画中帝释天及其妃子图像保存尚好,参见《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第173页。可知彼时应能辨清五髻乾闼婆等人的存在。而且,这身伎乐扬手弹琴的姿势也与帝释访佛故事中的“五髻乾闼婆”一致。山窟中的佛陀与弹奏箜篌的伎乐,构成了“帝释窟说法”图像的核心元素。佛左侧画面几乎残缺,结合格伦威德尔的记载,我们推测接近佛的一身跪姿天神为帝释天,其后穿长裙的女子为帝释天妃子。以乾闼婆、帝释天为佛之胁侍,构成帝释访佛场景的核心要素,也是克孜尔中心柱窟主室正壁“帝释窟说法”的基本形式。该画残缺较多,佛陀所在山窟周围原应有更多的天神,以及代表山景的岩石、动物等。龟兹石窟的“帝释窟说法”图像中有时绘出飞翔的天神,他们在空中供养赞叹佛祖(如森木塞姆第48窟等)。但第92窟正壁半圆端面的空间上部较窄,是否曾绘飞天不得而知。若还原这幅图,必然是一派山林中诸天礼佛、野兽栖息的生动场景。

图9 帝释天线描图 克孜尔第92窟主室正壁

图10 帝释天 克孜尔第100窟主室正壁佛龛左侧

主室前壁上方半圆面壁画近似于克孜尔中心柱窟主室前壁常见的“弥勒菩萨兜率天宫说法图”。弥勒菩萨正面端坐,双足交叉或并拢,头光、身光具足,形象庄严(图8)。但是,第92窟前壁上方半圆面的中央天神具头光而无身光,其姿态也非正面朝向观众,而是略侧向右,微微俯视,与弥勒菩萨有所区别。更重要的是,该窟中央天神额中间存一道竖向的白色线,内似绘黑色瞳孔(图9),这个特殊现象使人联想到帝释天额间的第三只眼。龟兹壁画中的帝释天常绘三只眼,额部的眼睛有时就画作竖向(图10)。帝释天是“千眼神”,佛典云“天上帝释,千眼天主”(21)《佛本行集经》卷二十,《大正藏》第3册,第744页上。。因此,中央天神的身份绝非弥勒菩萨或其他人物,而是忉利天主帝释。我们再仔细观察他的宝冠。大致呈扇形或多边形,中部饰圆形花,朝上露出一个菱柱形的宝珠。扇形的冠冕与龟兹壁画中帝释天的冠饰有相似之处。天神左侧的女性人物也很特殊,其头顶的多边形冠接近克孜尔第77窟后室左侧端壁的帝释天妃子。凡此种种证据,可判定克孜尔第92窟主室前壁上方的中央天神为帝释天,其左侧天女为帝释天妃子舍脂夫人。其右侧角落中无头光的女性是天神的女仆。帝释天右下方的天神头顶可见五个小发髻,无疑为五髻乾闼婆(图11、图12)。《长阿含经·释提桓因问经》和《长部经典·帝释所问经》开头的情节就是帝释在忉利天宫与诸神对话,并告知乐神般遮翼随行访佛。(22)“时,诸忉利天闻释提桓因发微妙心,欲诣佛所,白言:‘善哉!帝释!发微妙善心,欲诣如来,我等亦乐侍从诣世尊所。’时,释提桓因将即告执乐神般遮翼曰:‘我今欲诣世尊所,汝可俱行,此忉利诸天亦当与我俱诣佛所。’”参《长阿含经》卷十,《大正藏》第1册,第62页下。因此这幅画实际可视为帝释访佛的“前奏”。

图11 乐神般遮头顶的五个小发髻克孜尔第92窟主室前壁图12 乐神般遮线描图

帝释天在忉利天宫中与乐神对话,是克孜尔第92窟主室前壁上方壁画的主题,而与之对应的主室正壁上方则为般遮娱佛、诸天访佛的场景。该窟前壁、正壁上方半圆面的壁画属于同一题材,一前一后为连续情节,共同构成了“帝释窟说法”的故事。

三 “帝释窟说法”和“帝释请般遮”在全窟图像布局中的意义

以连续的情节表现“帝释窟说法”和“帝释请般遮”,这在龟兹石窟现存壁画中是一个孤例。该窟主室券顶绘林中禅修场景。残存壁画的风格接近克孜尔第77窟甬道券顶、克孜尔第118窟主室券顶的菱格山水画。在山峰林立的背景中,画有禅坐的婆罗门、天神,以及互相交流的立姿天神,还有饮水的山羊、飞翔或栖息的禽鸟、背负幼崽的猕猴、站立的老虎等。右侧券顶靠里侧可见一洞穴中坐禅的比丘,由禅定而获得了身出水火的神通。券顶中轴处壁画已毁,参考克孜尔第118窟,原应绘有飞行的圣人。昔日古人仰望窟顶,必然能感受到一派神奇浪漫的山间禅修之境(图13)。

宫治昭先生在讨论克孜尔中心柱窟“帝释窟说法”时提出了创见,认为中心柱窟主室券顶的菱格山峦图案整体上可视为“帝释窟”的延伸。(23)〔日〕宫治昭著;李萍,张清涛译:《涅槃和弥勒的图像学》,第372页。结合这一论点,我们也可以说,克孜尔第92窟主室券顶的山景实则可视为“帝释窟”及毗陀山的延伸。(24)格伦威德尔已指出券顶的山景应理解为后壁壁画的延续。〔德〕A.格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,第174页。券顶壁画与佛经中对帝释窟所在之毗陀山的描写亦接近。《长阿含经·释提桓因问经》载:“如来、至真甚难得睹。而能垂降此闲静处。寂默无声。禽兽为侣。此处常有诸大神天侍卫世尊。”(25)《长阿含经》卷十,《大正藏》第1册,第62页下。《中阿含经》亦载:“世尊如是住无事处山林树下,乐居高岩,寂无音声,远离,无恶,无有人民,随顺燕坐。有大威德,诸天共俱,乐彼远离,燕坐安隐,快乐游行。”(26)《中阿含经》卷三三,《大正藏》第1册,第633页上。李崇峰先生还利用巴利文经典提出克孜尔中心柱窟菱形山峦的造型可能采纳了印度人对毗陀山的惯常描述。(27)李崇峰:《克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题》,巫鸿主编:《汉唐之间的宗教艺术与考古》,第220~221页。除经文依据外,犍陀罗雕刻“帝释窟说法”所表现的自然环境也对龟兹艺术家产生了启发。(28)〔日〕宫治昭著;李萍,张清涛译:《涅槃和弥勒的图像学》,第372~373页。栖居的野兽、茂盛的林木、层叠的山岩、众多的天神等是犍陀罗“帝释窟说法”佛陀周围景色的特点。这些特点大致也能在克孜尔石窟早期山林图中见到。龟兹艺术家将帝释访佛的场景置于正壁,佛窟周边毗陀山的景色则扩充到整个券面。并且,为了将整个洞窟都置于毗陀山的环境下,前壁创造性地绘制了“帝释请般遮”。总之,“帝释窟说法”和“帝释请般遮”统摄了主室券顶乃至全窟的壁画,在图像布局结构中具有重要意义。

第92窟主室正壁及两侧壁的因缘佛传图大都已毁,画面之间无栏界。正壁绘有“提婆达多砸佛”,佛陀上方为推石害佛的提婆达多以及进行阻止的山神金毗罗。在画面左端有一身山岩中的婆罗门,呈坐姿,双手托颊,正在思考,这是龟兹壁画山林场景中较常见的形象。虽然“提婆达多砸佛”的故事发生在山间,可此形象毕竟与故事情节并无直接关系。可见即使在绘制表现释迦事迹的因缘佛传图时,此窟的画师仍突出了山中修行的色彩。

四 与中心柱窟图像布局之比较

克孜尔第92窟的洞窟形制和图像组合与中心柱窟很相似。克孜尔中心柱窟主室正壁的主题大都为“帝释窟说法”,正壁龛内的佛像均已残失,或仅存佛的背光、背影等。参考犍陀罗表现“帝释窟说法”的浮雕品,可推测龛内原应有一尊禅定坐佛,有时龛内正壁略向里侧倾斜,以适应佛陀略俯视的禅定坐姿。静静地禅坐于窟龛中的佛陀是整个洞窟主室的焦点,佛周围是岩石密布、鸟兽栖息、诸天礼佛的场景。与第92窟相比,帝释窟中的禅定佛在中心柱窟被赋予了更强烈的主尊色彩。

呈菱形排列的山峦图案布满了中心柱窟的主室券顶,内绘宣传佛教教义的本生、因缘故事画。与第92窟相似,中心柱窟主室正壁的“帝释窟说法”与券顶菱形山峦相延续。正壁的释迦佛宛如身处山岩环绕,优美宁静、充满生气的山中修行之地。“后部中央佛龛内安置禅定佛,从佛龛周围的正壁直至券顶,表现连续的山岳纹,为鸟兽和诸神毕集的自然景观。”(32)〔日〕宫治昭著;李萍,张清涛译:《涅槃和弥勒的图像学》,第372页。

图15 克孜尔第8窟主室前壁图像

与偏重于禅修的第92窟不同,中心柱窟主要服务于信徒的礼拜活动。但是,克孜尔的中心柱窟却处处洋溢着山林禅修的氛围。主室券面两侧除绘制菱格故事画外,常在边缘处表现纯粹的自然景色和禅定者,保留了初期洞窟重视的禅修的精神。(33)王芳对部分中心柱窟主室券顶壁画的禅观内涵做了讨论,参王芳:《试论龟兹石窟第二种画风洞窟券顶壁画的禅观意涵——从克孜尔171窟、110窟与森木塞姆48窟出发》,《中华佛学研究》,第83~112页。如克孜尔第171窟主室两侧券顶下沿绘有数身禅坐的僧侣和婆罗门仙。这些山中的修行者提示整个券面的山景仍可视为一个优美寂静的禅修之地(图14)。克孜尔第17窟左券顶下沿绘有“尚阇梨本生”,尚阇梨的苦行仙人形象既描绘了佛的本生故事,又提示了券顶壁画的山中禅修意涵,可谓“一举两得”。券顶边沿的树木、花草、池水、动物也并非单纯的装饰,而是为了烘托出整个森林旷野的环境而服务的。(34)新疆龟兹研究院苗利辉教授曾对笔者阐述券顶壁画中动物形象与禅观修行之联系。券面两侧向上延伸的菱形山峦在中脊处留出一道空隙代表“天空”,绘“天相图”。在天空中,辟支佛、佛陀仿佛翱翔于悬崖峭壁的上方,展示由禅定带来的神变。因此,尽管中心柱窟主室券顶的菱形山峦已成为故事画的背景空间,但其对山林景象、禅修氛围的表现无疑继承了早期的山林图。当然,这些包含禅修意涵的图像并不意味着中心柱窟本身是进行禅观实践的场所。

可以补充的是,克孜尔第8窟主室前壁壁画似也与“帝释窟说法”相关。(35)该窟为中心柱窟,约建于公元7世纪,参见新疆龟兹石窟研究所编:《克孜尔石窟内容总录》,新疆美术摄影出版社,2000年,第14页。此窟中心柱正壁龛内为坐禅的佛陀(佛像已毁),龛外原浮塑菱形山峦。佛龛两侧下部各有两个较大的凿孔,或为固定泥塑的天神形象。(36)李崇峰:《克孜尔中心柱窟主室正壁画塑题材及有关问题》,巫鸿主编:《汉唐之间的宗教艺术与考古》,第216页。主室前壁上方并非传统的“弥勒菩萨兜率天宫说法图”(图15)(37)〔德〕格伦威德尔著;赵崇民,巫新华译:《新疆古佛寺——1905~1907年考察成果》,中国人民大学出版社,2007年,第91页,图100。。画面背景为蓝色,满绘代表山岩的白色圆点,其中插绘窟穴中的野兽及禽鸟等。画面上方绘华盖、飞天。下方可见一尖拱形的龛,龛尖束帛带。推测龛内原应绘一尊坐佛。(38)关于这个推测,笔者于2011年得到了新疆龟兹研究院王建林教授的教示。这幅画整体上看与佛在帝释窟坐禅的场景十分相似。从残存壁画中难以发现曾绘执箜篌的五髻乾闼婆等遗迹,也许画面较单纯地表现了山窟中禅定的佛陀。(39)勒柯克由壁画中佛龛左侧所绘的夜叉形象推测该画为“魔王的进攻”。〔德〕阿尔伯特·冯·勒柯克著;赵崇民,巫新华译:《中亚艺术与文化史图鉴》,中国人民大学出版社,2005年,第162页。但画面从整体上并不突出诸魔进攻的情节,佛陀亦非坐于菩提树下,不似通常所见的“降魔变”。《悲华经》卷十载:“释提桓因名憍尸迦,……与八万四千诸忉利天俱共来下,诣因娑罗窟欲见如来。时有夜叉名曰王眼,即其窟神,在外而住。”参《大正藏》第3册,第230页下。笔者疑此夜叉形象为守护如来的精灵。如此一来,该窟主室正壁、前壁表现了类似的图景——山中的禅定佛。主室正壁是以泥塑形式表现的“帝释窟说法”,而前壁壁画或为帝释拜访前释迦在毗陀山禅定的景象。结合主室券顶菱形格的山岳纹,似也有用帝释访佛的故事将洞窟主室笼罩于山林环境的意味。

结语

克孜尔第92窟主室正壁上方和前壁分别绘“帝释窟说法”和“帝释请般遮”,并对主室券顶的山林图具有统摄的意义。以前、后对应的帝释访佛故事为界,整个洞窟主室似荫覆于毗陀山的环境之中。“帝释请般遮”是龟兹画家依据佛经故事而创作,不见于犍陀罗艺术。天宫中的帝释天并非信徒仰望崇拜的对象,他仅具头光而无身光,侧脸、游戏坐,其造型风格有异于兜率天宫中端坐的弥勒菩萨。

来自秣菟罗、犍陀罗艺术的“帝释窟说法”在龟兹地区广受欢迎。当人们踏入克孜尔中心柱窟主室,迎面而来的是山窟中禅定的释迦佛,以及般遮以音声唤醒佛陀、天神帝释请佛讲法的场景。龟兹人对这一题材情有独钟,具体原因难以确知。从克孜尔第92窟的情况来看,“帝释窟说法”的最初流行与该题材及相关的犍陀罗雕刻反映了优美的禅修环境有关。克孜尔第92窟的功能集禅修、礼拜、讲法为一体,这与“帝释窟说法”故事所具备的禅定、说法的双重内涵相符。后世陆续开凿的中心柱窟主要服务于信徒礼佛的需求,是龟兹地区典型的礼拜窟。(40)马世长:《拜城克孜尔石窟》,《中国佛教石窟考古文集》,商务印书馆,2014年,第10页。但中心柱窟继承了模仿毗陀山景色的艺术手法,以帝释窟中坐禅的佛陀为崇拜核心,并在主室券顶满绘菱格故事画,点缀草木、动物、禅定僧等。克孜尔中心柱窟图像模式的形成,一方面可导源于印度的塔庙窟,另一方面也结合了初期洞窟中的禅修图景,与当地禅修盛行的文化背景相关。